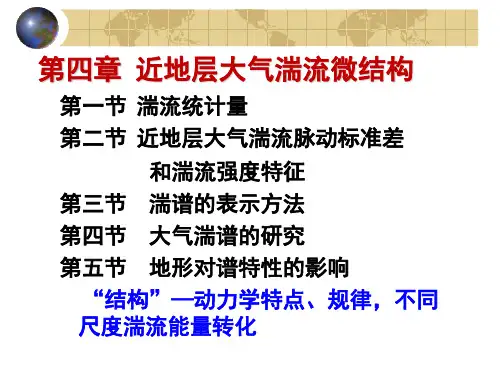

第四章 近地层大气湍流微结构

- 格式:ppt

- 大小:3.56 MB

- 文档页数:69

广州市近地层大气的湍流微结构和谱特征

徐玉貌;周朝辅;李振华;李宗恺

【期刊名称】《大气科学》

【年(卷),期】1993(17)3

【摘要】本文利用UVW脉动风速仪资料分析了广州市区近地层大气的湍流强度、相关系数、尺度和速度谱,并获得了不同稳定度条件下的速度谱模式.结果表明,城市近地层大气湍流在惯性副区接近局地各向同性、速度谱符合Kolmogorov相似理论;气流方向上下垫面粗糙度的增加,使沿海城市近地层大气湍流能量(特别是铅直方向)比平坦、均匀下垫面上的增加.

【总页数】1页(P338)

【作者】徐玉貌;周朝辅;李振华;李宗恺

【作者单位】不详;不详

【正文语种】中文

【中图分类】P421.3

【相关文献】

1.近地层大气光学湍流的分形和间歇性特征分析 [J], 王倩;梅海平;肖树妹;黄宏华;

钱仙妹;朱文越;饶瑞中

2.山谷城市的近地层大气湍流谱特征 [J], 王介民

3.近地层大气湍流微结构对比分析 [J], 陈铭夏;王庆安

4.热带沿海近地层大气的湍流结构和谱特征 [J], 邓雪娇;吴兑

5.扰动近地层湍流互谱特征研究 [J], 姜海梅;刘树华;刘和平

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

大气边界层中湍流特征与发展机制分析大气边界层是地球表面与其上方大气层之间的一个重要区域,具有湍流运动的特征。

湍流在大气边界层中起着至关重要的作用,对于大气的混合、传输和扩散等过程有着重要影响。

因此,分析大气边界层中湍流的特征和发展机制对于理解大气环流和气候变化具有重要意义。

一、湍流特征大气边界层中湍流的特征可以归纳为三个方面:尺度特征、速度分布和湍流强度。

1. 尺度特征:湍流存在不同尺度的涡旋结构。

这些结构包括小尺度的涡旋,如颗粒湍流和微观湍流,以及大尺度的涡旋,如冷锋、暖锋和中尺度风暴。

这些涡旋结构在大气边界层中不断形成和消散,共同维持着湍流交换的平衡。

2. 速度分布:湍流速度在空间和时间上都表现出一定的不规则性。

大气边界层中的湍流速度呈现出高频的变化,即使在相对平静的天气中也会有剧烈的湍流运动。

湍流速度的分布也受到地表粗糙度和大气稳定性等因素的影响。

3. 湍流强度:湍流强度是湍流能量的一种度量,可以表示为湍流能量的密度。

湍流强度在大气边界层中也呈现出不规则的分布,不同地点和时间的湍流强度差异较大。

湍流强度与地表风速的关系密切,风速越大,湍流强度越高。

二、湍流发展机制大气边界层中湍流的发展机制与其宏观环流结构、地表特征和大气稳定度等因素密切相关。

主要的湍流发展机制包括湍流的产生、湍流的传输和湍流的耗散。

1. 湍流的产生:湍流的产生源于大气边界层中的不稳定性过程,如辐射和强制冷却引起的对流等。

这些不稳定性过程使得空气形成上升气流和下沉气流,引发湍流运动。

2. 湍流的传输:湍流在大气边界层中起着传输和混合的重要作用。

湍流运动使得大气中的物质和能量得以快速传输和扩散,从而影响着大气的温度、湿度和污染物的分布。

3. 湍流的耗散:湍流运动在大气边界层中会逐渐耗散。

这是由于湍流产生的能量转化为内能和微观颗粒的动能,同时受到粘性阻力的作用。

湍流的耗散过程对于维持湍流运动的平衡有着关键作用。

三、湍流研究方法为了深入研究大气边界层中湍流的特征和发展机制,科学家们采用了多种研究方法。

大气湍流的结构与演化规律研究大气湍流是指大气中产生的不规则流动现象,其结构和演化规律一直是气象学和流体力学领域的研究热点之一。

湍流的形成和发展牵涉到众多因素,如地球自转、地形、气候条件等,因此,理解和研究大气湍流的结构与演化规律对于气象学的发展以及预测天气变化等方面都具有重要意义。

大气湍流的结构可以分为三个层次,即宏观结构、介观结构和微观结构。

宏观结构指的是湍流的整体形态和空间分布特征,通常由大气环流系统所主导。

例如,气旋和气团是宏观结构中常见的湍流现象,它们形成于强烈的温度、湿度和风速的对比,可以引起降水和风暴等极端天气事件。

介观结构则是宏观结构内部的小尺度湍流现象,其空间分布往往很复杂,并且与局地地形和能量输送有关。

微观结构是介观结构内部的最小尺度湍流现象,其特点是空间尺度短小、能量交换频繁。

微观结构的研究对于理解大气湍流中的动量、热量和物质传输具有重要意义。

在大气湍流的演化规律方面,研究者们提出了许多数学模型和实验方法来描述湍流的发展过程。

其中,最为著名的是雷诺(Reynolds)平均方程,该方程通过对大气运动的时间平均和空间平均,将湍流现象简化为一组守恒方程和湍流扩散方程。

这种平均方法虽然可以减少复杂性,但却不能完全准确地揭示湍流的内在机制。

近年来,随着计算机技术和数值模拟方法的进步,直接数值模拟(DNS)和大涡模拟(LES)等方法得到了广泛应用。

这些方法可以模拟湍流的微观结构和介观结构,从而提供了更为精确的湍流演化规律。

除了数学模型和实验方法,研究者们还通过观测和测量大气中的湍流现象,获取湍流结构和演化规律的信息。

例如,利用雷达和卫星观测手段,可以测量大气中的风速、温度、湿度等要素的变化,从而揭示湍流的空间分布特征。

此外,新近的激光雷达技术(Lidar)和空中无人机观测技术(UAS)等手段,也为大气湍流研究提供了新的途径。

这些观测方法的发展,有助于提高对湍流结构和演化规律的认识,并为天气预报和气候模拟等提供更为准确的数据。

空⽓污染⽓象学复习资料名词解释:1、空⽓污染⽓象学:是近代⼤⽓科学研究的⼀个新的分⽀学科,研究⼤⽓运动同⼤⽓中污染物相互作⽤的学科,它作为⼤⽓环境问题研究与应⽤的⼀个重要领域,研究排放进⼊⼤⽓层的空⽓污染物的扩散稀释、转化、迁移和清楚的规律,模拟并预测空⽓污染物的浓度分布及其对环境空⽓质量的影响。

2、⽓象要素:构成和反映⼤⽓状态和⼤⽓现象的基本因素,简称为⼤⽓状态的物理现象和物理量。

3、风:空⽓相对于地⾯的⽔平运动成为风,它有⽅向和⼤⼩,是⽮量。

4、湍流:是⼀种不规则运动,其特征是时空随机变量,包括机械因素和热⼒因素,由机械或动⼒作⽤⽣成的是机械湍流,地表⾮均⼀性和粗糙度均可产⽣这种机械湍流活动。

由各种热⼒因⼦的热⼒作⽤诱发形成的湍流称热⼒湍流,⼀般情况下,⼤⽓湍流的强弱取决于热⼒和动⼒两种因⼦。

在⽓温垂直分布呈强递减时,热⼒因⼦起主要作⽤,⽽在中性层结情况下,动⼒因⼦往往起主要作⽤。

5、⼤⽓温度:指1.5⽶的百叶箱温度。

6、⼲绝热递减率:绝热垂直递减率(绝热直减率):⽓块在绝热过程中,垂直⽅向上每升降单位距离时的温度变化值。

(通常取100m ),单位:℃/100m 。

7、⼲绝热垂直递减率γd (⼲绝热直减率): ⼲⽓块(包括未饱和湿空⽓)在绝热过程中,垂直⽅向上每升降单位距离的温度变化值。

(通常取100⽶),根据计算,得到γd 约为0.98℃/100m ,近似1℃/100m 。

8、混合层⾼度:在实践中,经常会出现这样的温度层结:低层是不稳定的⼤⽓,在离地⾯⼏百到上千⽶⾼空存在⼀个明显的逆温层,即通常所说的上部逆温的情况,它使污染物的垂直扩散受到限制,实际上只能在地⾯⾄逆温的扩散叫“封闭型”扩散。

存在封闭型扩散的空⽓层称混合层。

上部稳定层结的底部的⾼度称为混合层⾼度。

9、地⾯绝对最⼤浓度:两种作⽤的结果:定会在某⼀风速下出现地⾯最⼤浓度的极⼤值,称为地⾯绝对最⼤浓度,⽤Cabsm ,出现最⼤浓度的风速称为危险风速10、烟⽓抬升⾼度:烟囱⾼度He 为烟囱的有效⾼度.这个⾼度就是烟流中⼼线完全变成⽔平时的⾼度.它等于烟囱的实际⾼度Hs 和烟⽓的抬升⾼度△H 之和.He= Hs+ △H11、烟流宽度2y0(或2z0)定义为烟流中⼼线⾄等于烟流中⼼线浓度⼗分之⼀处的距离的⼆倍。

小兴安岭近地层湍流能谱特征孙鹏飞;范广洲;曲哲;刘星光;王寅钧;袁潮【期刊名称】《高原气象》【年(卷),期】2021(40)2【摘要】利用小兴安岭南麓五营地区涡动相关系统的观测资料,分析不同大气稳定度条件的湍流速度谱、温度谱、湿度谱、协谱及局地各向同性特征。

结果表明:三维速度(u、v、w)谱和垂直速度(w)与水平纵向速度(u)、温度(θ)的协谱(uw、θw)的谱峰均随稳定度的增加而向高频端移动。

湍流速度(u、v、w)谱、温度(θ)谱和湿度(q)谱在惯性副区均满足-2/3定律。

uw协谱、θw协谱和垂直速度(w)与湿度(q)的协谱(qw)在惯性副区并不完全遵循-4/3定律,尤其是uw协谱的拟合斜率更接近-1。

水平方向湍流谱峰波长范围为130~1820 m,垂直范围为49~113 m。

温度谱谱峰波长范围为149~260 m,湿度谱谱峰波长范围为198~455 m。

uw协谱谱峰波长范围为228~455 m,θw协谱谱峰波长范围为172~260 m,qw协谱谱峰波长范围为172~346 m。

v谱在惯性副区基本满足局地各向同性,w谱在惯性副区不满足局地各向同性,可能与森林下垫面对垂直方向湍流大涡的破碎作用有关。

【总页数】10页(P374-383)【作者】孙鹏飞;范广洲;曲哲;刘星光;王寅钧;袁潮【作者单位】成都信息工程大学大气科学学院;黑龙江省伊春市气象局;黑龙江省人工影响天气办公室;中国气象科学研究院灾害天气国家重点实验室;辽宁省盘锦市气象局【正文语种】中文【中图分类】P425.2【相关文献】1.大气近地层湍流能谱特征的再分析2.广州市近地层大气的湍流微结构和谱特征3.巴丹吉林沙漠北缘拐子湖近地层湍流能谱特征分析4.热带沿海近地层大气的湍流结构和谱特征5.扰动近地层湍流互谱特征研究因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

⼤⽓湍流⼤⽓湍流胡⾮⾃然界中的流体运动存在着⼆种不同的形式:⼀种是层流,看上去平顺、清晰,没有掺混现象,例如靠近燃烧着的⾹烟头附近细细的烟流;另⼀种则显得杂乱⽆章,看上去毫⽆规则,例如烟囱⾥冒出来的滚滚浓烟,这就是湍流,也叫紊流,在⽇⽂⽂献中被叫作“乱流,更容易顾名思义。

相对来说层流却是很少见的。

我们⽣活的地球被⼤⽓所包围,⼴义地讲,整个地球⼤⽓系统都可以看作是处在具有宽⼴尺度湍流运动的状态,因此湍流研究具有极为重要的科学意义和实际应⽤价值。

⼤⽓湍流以近地层⼤⽓表现最为突出,风速时强时弱,风向不停摆动,就是湍流运动的具体表现。

⼤⽓湍流造成流场中各部分之间强烈混合,它能使⼤⽓中的动量、热量、⽔汽、污染物等产⽣强烈混合和输送,能对建筑物、飞⾏器等产⽣作⽤和影响,还会使⼤⽓折射性质发⽣变化从⽽导⾄电磁波和声波被散射,湍流是⼀种开放的、三维的、⾮定常的、⾮线性的、并具有相⼲结构的耗散系统,集物理现象的多种难点于⼀⾝。

⾃从1883年Reynolds做了著名的实验以来,⼀百多年⾥⼀直是科学的前沿和挑战性问题之⼀。

历史上,包括von Karman、Kolmogorov、Landau和周培源在内的许多著名科学家对湍流的研究均未获得⼤的成功。

在跨越了两个世纪之后的今天,尽管⼈们对湍流发⽣机理和湍流运动规律的了解有了很⼤的进展,湍流研究在⼯程技术上的应⽤也取得了很⼤的成就,但是就其本质上来说,对湍流的认识还很不全⾯,还有很多基本的问题没有搞清楚。

例如:⽬前为⽌,科学家们还给不出湍流的严格科学定义,也没有找到对湍流的解析和定量描述⽅法;尽管知道了控制流体运动的Navier-Storkes⽅程,但是由于该⽅程是强⾮线性、⾼⾃由度的偏微分动⼒系统,因⽽对其解析求解⼏乎是不可能的;Reynolds平均⽅程则遇到“不封闭”困难;湍流模式理论同样也因为对物理机制缺乏理解⽽并不很成功。

总之,湍流仍然是摆在全世界科技⼯作者⾯前的难题。

大气边界层中的风场与湍流结构大气边界层是指地球表面和大气中心之间的空气层,在这个区域中,风场和湍流结构是其重要特征。

风场指的是空气在这一区域内的运动规律和方向,湍流结构则是指空气中存在的湍流现象。

1. 背景介绍大气边界层是地球上大气活动的重要区域,它直接影响到我们的生活和工作。

了解大气边界层中的风场和湍流结构,可以帮助我们更好地理解气象现象和改善环境。

2. 风场的特征风场是大气边界层中的重要现象,它决定了空气的流动方式和强度。

风场可以分为垂直和水平风场。

垂直风场主要由气压差和温度梯度驱动,而水平风场则由地球自转和地形等因素控制。

在大气边界层中,风场存在着垂直剖面的变化,如常见的湍流现象。

湍流是由于空气流动遇到不规则物体或不均匀的地表而产生的不规则运动。

湍流现象的存在会增加风场的复杂性,并对大气环流产生影响。

3. 湍流结构的研究方法为了研究大气边界层中的风场和湍流结构,科学家使用了多种观测方法和数值模拟技术。

其中,常用的观测手段包括气象测量站、气象雷达和风力测量仪等。

另外,数值模拟技术也成为研究大气边界层风场和湍流结构的重要工具。

通过建立数学模型和计算流体力学的方法,可以模拟大气边界层中的风场和湍流现象,帮助科学家更好地理解和预测气象过程。

4. 风场和湍流结构对气象现象的影响大气边界层中的风场和湍流结构对多种气象现象产生着重要影响。

例如,风场的强度和方向决定了气象系统的演变和传播路径,湍流结构则直接影响大气的能量传递和物质混合。

此外,风场和湍流结构还与气象灾害密切相关。

例如,在台风和龙卷风等极端天气事件中,风场和湍流的强度会影响风速和风向的变化,进而影响气象事件的严重程度和发展趋势。

5. 应用前景和挑战对大气边界层中风场和湍流结构的研究有着广泛的应用前景。

这些研究成果可以用于气象预测、空气质量监测和环境保护等领域。

例如,通过准确地了解风场和湍流结构,可以提高气象预测的准确性,减少灾害风险。

然而,研究大气边界层中的风场和湍流结构也面临着一些挑战。

大气边界层中的大尺度湍流结构大气边界层是指大气与地球表面直接接触的区域,它的变化和结构对于气候、空气质量以及风能等方面具有重要影响。

在大气边界层中,湍流结构是其中一个重要的现象。

湍流是指流动中存在的不规则、混乱和随机的动力学现象,它在大气边界层中起着相当重要的作用。

大尺度湍流结构是指湍流运动中呈现出云状的结构,在大气边界层中具有显著的空间扩展和时间持续性。

大尺度湍流结构的形成和演变与一系列的动力学机制和环境因素密切相关。

首先,地表的不均匀性和地形的影响是形成大尺度湍流结构的重要因素。

地表不均匀性包括地形起伏、植被分布以及城市建筑等,它们会引起空气流动的不均匀,从而形成湍流结构。

例如,山地和平原地区的湍流结构存在明显差异,山地地区常常出现较强的大尺度湍流结构。

其次,大气边界层中的辐射和热力效应也对大尺度湍流结构的形成起着重要作用。

日射和地表的辐射会导致辐射不平衡,产生热力效应,从而驱动湍流的发生。

此外,气候变化、季节和时间对湍流结构的形成和演变也产生影响。

例如,夏季较高的温度和较强的辐射能量可以促使湍流结构的增加。

再次,大尺度湍流结构与飓风、台风和雷暴等极端气象事件密切相关。

这些极端事件的产生与湍流结构的形成和演变有着密切的联系。

飓风和台风的形成需要湍流结构的辅助,而雷暴天气常常与湍流结构存在着紧密的联系。

最后,大尺度湍流结构在风能利用和空气污染扩散方面具有重要意义。

湍流结构形成的复杂流场可以提供更多的风能,因此对于风能的利用和发展具有重要意义。

此外,湍流结构还能影响大气中污染物的扩散和清除,对于改善空气质量具有一定的积极作用。

综上所述,大气边界层中的大尺度湍流结构具有重要的地位和作用。

它们的形成和演变受到多种因素和机制的影响,包括地表不均匀性、辐射和热力效应、气候变化以及极端气象事件等。

对于深入理解湍流结构的特征和规律,以及其对气候和环境的影响具有重要意义。

未来的研究需要进一步加深对大尺度湍流结构的认识,以便更好地应对气候变化和环境问题。

第四章湍流流动的近壁处理壁面对湍流有明显影响。

在很靠近壁面的地方,粘性阻尼减少了切向速度脉动,壁面也阻止了法向的速度脉动。

离开壁面稍微远点的地方,由于平均速度梯度的增加,湍动能产生迅速变大,因而湍流增强。

因此近壁的处理明显影响数值模拟的结果,因为壁面是涡量和湍流的主要来源。

实验研究表明,近壁区域可以分为三层,最近壁面的地方被称为粘性底层,流动是层流状态,分子粘性对于动量、热量和质量输运起到决定作用。

外区域成为完全湍流层,湍流起决定作用。

在完全湍流与层流底层之间底区域为混合区域(Blending region),该区域内分子粘性与湍流都起着相当的作用。

近壁区域划分见图4-1。

图4-1 边界层结构第一节壁面函数与近壁模型近壁处理方法有两类:第一类是不求解层流底层和混合区,采用半经验公式(壁面函数)来求解层流底层与完全湍流之间的区域。

采用壁面函数的方法可以避免改进模型就可以直接模拟壁面存在对湍流的影响。

第二类是改进湍流模型,粘性影响的近壁区域,包括层流底层都可以求解。

对于多数高雷诺数流动问题,采用壁面函数的方法可以节约计算资源。

这是因为在近壁区域,求解的变量变化梯度较大,改进模型的方法计算量比较大。

由于可以减少计算量并具有一定的精度,壁面函数得到了比较多的应用。

对于许多的工程实际流动问题,采用壁面函数处理近壁区域是很好的选择。

如果我们研究的问题是低雷诺数的流动问题,那么采用壁面函数方法处理近壁区域就不合适了,而且壁面函数处理的前提假设条件也不满足。

这就需要一个合适的模型,可以一直求解到壁面。

FLUENT提供了壁面函数和近壁模型两种方法,以便供用户根据自己的计算问题选择。

4.1.1壁面函数FLUENT 提供的壁面函数包括:1,标准壁面函数;2,非平衡壁面函数两类。

标准壁面函数是采用Launder and Spalding [L93]的近壁处理方法。

该方法在很多工程实际流动中有较好的模拟效果。

4.1.1.1 标准壁面函数根据平均速度壁面法则,有:**1ln()U Ey k = 4-1其中,1/41/2*/p pw U C k U μτρ≡,1/41/2*p p C k y y μρμ≡,并且k =0.42,是Von Karman 常数;E =9.81,是实验常数;p U 是P 点的流体平均速度;p k 是P 点的湍动能;p y 是P 点到壁面的距离;μ是流体的动力粘性系数。