5第四章近地层大气湍流微结构

- 格式:ppt

- 大小:1.55 MB

- 文档页数:52

大气边界层中湍流特征与发展机制分析大气边界层是地球表面与其上方大气层之间的一个重要区域,具有湍流运动的特征。

湍流在大气边界层中起着至关重要的作用,对于大气的混合、传输和扩散等过程有着重要影响。

因此,分析大气边界层中湍流的特征和发展机制对于理解大气环流和气候变化具有重要意义。

一、湍流特征大气边界层中湍流的特征可以归纳为三个方面:尺度特征、速度分布和湍流强度。

1. 尺度特征:湍流存在不同尺度的涡旋结构。

这些结构包括小尺度的涡旋,如颗粒湍流和微观湍流,以及大尺度的涡旋,如冷锋、暖锋和中尺度风暴。

这些涡旋结构在大气边界层中不断形成和消散,共同维持着湍流交换的平衡。

2. 速度分布:湍流速度在空间和时间上都表现出一定的不规则性。

大气边界层中的湍流速度呈现出高频的变化,即使在相对平静的天气中也会有剧烈的湍流运动。

湍流速度的分布也受到地表粗糙度和大气稳定性等因素的影响。

3. 湍流强度:湍流强度是湍流能量的一种度量,可以表示为湍流能量的密度。

湍流强度在大气边界层中也呈现出不规则的分布,不同地点和时间的湍流强度差异较大。

湍流强度与地表风速的关系密切,风速越大,湍流强度越高。

二、湍流发展机制大气边界层中湍流的发展机制与其宏观环流结构、地表特征和大气稳定度等因素密切相关。

主要的湍流发展机制包括湍流的产生、湍流的传输和湍流的耗散。

1. 湍流的产生:湍流的产生源于大气边界层中的不稳定性过程,如辐射和强制冷却引起的对流等。

这些不稳定性过程使得空气形成上升气流和下沉气流,引发湍流运动。

2. 湍流的传输:湍流在大气边界层中起着传输和混合的重要作用。

湍流运动使得大气中的物质和能量得以快速传输和扩散,从而影响着大气的温度、湿度和污染物的分布。

3. 湍流的耗散:湍流运动在大气边界层中会逐渐耗散。

这是由于湍流产生的能量转化为内能和微观颗粒的动能,同时受到粘性阻力的作用。

湍流的耗散过程对于维持湍流运动的平衡有着关键作用。

三、湍流研究方法为了深入研究大气边界层中湍流的特征和发展机制,科学家们采用了多种研究方法。

大气湍流的结构与演化规律研究大气湍流是指大气中产生的不规则流动现象,其结构和演化规律一直是气象学和流体力学领域的研究热点之一。

湍流的形成和发展牵涉到众多因素,如地球自转、地形、气候条件等,因此,理解和研究大气湍流的结构与演化规律对于气象学的发展以及预测天气变化等方面都具有重要意义。

大气湍流的结构可以分为三个层次,即宏观结构、介观结构和微观结构。

宏观结构指的是湍流的整体形态和空间分布特征,通常由大气环流系统所主导。

例如,气旋和气团是宏观结构中常见的湍流现象,它们形成于强烈的温度、湿度和风速的对比,可以引起降水和风暴等极端天气事件。

介观结构则是宏观结构内部的小尺度湍流现象,其空间分布往往很复杂,并且与局地地形和能量输送有关。

微观结构是介观结构内部的最小尺度湍流现象,其特点是空间尺度短小、能量交换频繁。

微观结构的研究对于理解大气湍流中的动量、热量和物质传输具有重要意义。

在大气湍流的演化规律方面,研究者们提出了许多数学模型和实验方法来描述湍流的发展过程。

其中,最为著名的是雷诺(Reynolds)平均方程,该方程通过对大气运动的时间平均和空间平均,将湍流现象简化为一组守恒方程和湍流扩散方程。

这种平均方法虽然可以减少复杂性,但却不能完全准确地揭示湍流的内在机制。

近年来,随着计算机技术和数值模拟方法的进步,直接数值模拟(DNS)和大涡模拟(LES)等方法得到了广泛应用。

这些方法可以模拟湍流的微观结构和介观结构,从而提供了更为精确的湍流演化规律。

除了数学模型和实验方法,研究者们还通过观测和测量大气中的湍流现象,获取湍流结构和演化规律的信息。

例如,利用雷达和卫星观测手段,可以测量大气中的风速、温度、湿度等要素的变化,从而揭示湍流的空间分布特征。

此外,新近的激光雷达技术(Lidar)和空中无人机观测技术(UAS)等手段,也为大气湍流研究提供了新的途径。

这些观测方法的发展,有助于提高对湍流结构和演化规律的认识,并为天气预报和气候模拟等提供更为准确的数据。

⼤⽓湍流⼤⽓湍流胡⾮⾃然界中的流体运动存在着⼆种不同的形式:⼀种是层流,看上去平顺、清晰,没有掺混现象,例如靠近燃烧着的⾹烟头附近细细的烟流;另⼀种则显得杂乱⽆章,看上去毫⽆规则,例如烟囱⾥冒出来的滚滚浓烟,这就是湍流,也叫紊流,在⽇⽂⽂献中被叫作“乱流,更容易顾名思义。

相对来说层流却是很少见的。

我们⽣活的地球被⼤⽓所包围,⼴义地讲,整个地球⼤⽓系统都可以看作是处在具有宽⼴尺度湍流运动的状态,因此湍流研究具有极为重要的科学意义和实际应⽤价值。

⼤⽓湍流以近地层⼤⽓表现最为突出,风速时强时弱,风向不停摆动,就是湍流运动的具体表现。

⼤⽓湍流造成流场中各部分之间强烈混合,它能使⼤⽓中的动量、热量、⽔汽、污染物等产⽣强烈混合和输送,能对建筑物、飞⾏器等产⽣作⽤和影响,还会使⼤⽓折射性质发⽣变化从⽽导⾄电磁波和声波被散射,湍流是⼀种开放的、三维的、⾮定常的、⾮线性的、并具有相⼲结构的耗散系统,集物理现象的多种难点于⼀⾝。

⾃从1883年Reynolds做了著名的实验以来,⼀百多年⾥⼀直是科学的前沿和挑战性问题之⼀。

历史上,包括von Karman、Kolmogorov、Landau和周培源在内的许多著名科学家对湍流的研究均未获得⼤的成功。

在跨越了两个世纪之后的今天,尽管⼈们对湍流发⽣机理和湍流运动规律的了解有了很⼤的进展,湍流研究在⼯程技术上的应⽤也取得了很⼤的成就,但是就其本质上来说,对湍流的认识还很不全⾯,还有很多基本的问题没有搞清楚。

例如:⽬前为⽌,科学家们还给不出湍流的严格科学定义,也没有找到对湍流的解析和定量描述⽅法;尽管知道了控制流体运动的Navier-Storkes⽅程,但是由于该⽅程是强⾮线性、⾼⾃由度的偏微分动⼒系统,因⽽对其解析求解⼏乎是不可能的;Reynolds平均⽅程则遇到“不封闭”困难;湍流模式理论同样也因为对物理机制缺乏理解⽽并不很成功。

总之,湍流仍然是摆在全世界科技⼯作者⾯前的难题。

大气边界层中的风场与湍流结构大气边界层是指地球表面和大气中心之间的空气层,在这个区域中,风场和湍流结构是其重要特征。

风场指的是空气在这一区域内的运动规律和方向,湍流结构则是指空气中存在的湍流现象。

1. 背景介绍大气边界层是地球上大气活动的重要区域,它直接影响到我们的生活和工作。

了解大气边界层中的风场和湍流结构,可以帮助我们更好地理解气象现象和改善环境。

2. 风场的特征风场是大气边界层中的重要现象,它决定了空气的流动方式和强度。

风场可以分为垂直和水平风场。

垂直风场主要由气压差和温度梯度驱动,而水平风场则由地球自转和地形等因素控制。

在大气边界层中,风场存在着垂直剖面的变化,如常见的湍流现象。

湍流是由于空气流动遇到不规则物体或不均匀的地表而产生的不规则运动。

湍流现象的存在会增加风场的复杂性,并对大气环流产生影响。

3. 湍流结构的研究方法为了研究大气边界层中的风场和湍流结构,科学家使用了多种观测方法和数值模拟技术。

其中,常用的观测手段包括气象测量站、气象雷达和风力测量仪等。

另外,数值模拟技术也成为研究大气边界层风场和湍流结构的重要工具。

通过建立数学模型和计算流体力学的方法,可以模拟大气边界层中的风场和湍流现象,帮助科学家更好地理解和预测气象过程。

4. 风场和湍流结构对气象现象的影响大气边界层中的风场和湍流结构对多种气象现象产生着重要影响。

例如,风场的强度和方向决定了气象系统的演变和传播路径,湍流结构则直接影响大气的能量传递和物质混合。

此外,风场和湍流结构还与气象灾害密切相关。

例如,在台风和龙卷风等极端天气事件中,风场和湍流的强度会影响风速和风向的变化,进而影响气象事件的严重程度和发展趋势。

5. 应用前景和挑战对大气边界层中风场和湍流结构的研究有着广泛的应用前景。

这些研究成果可以用于气象预测、空气质量监测和环境保护等领域。

例如,通过准确地了解风场和湍流结构,可以提高气象预测的准确性,减少灾害风险。

然而,研究大气边界层中的风场和湍流结构也面临着一些挑战。

近地空气湍流结构研究随着航空业的发展,近地空气湍流结构研究受到了越来越多的关注。

空气湍流是指在空气中由于不同速度和方向的气流交错运动,形成复杂的涡旋结构。

特别是在近地面飞行中,湍流对于飞行器的稳定性和安全性影响非常大。

因此,近地空气湍流结构研究成为了一个复杂而重要的课题。

首先,我们需要了解湍流的形成机制。

通常情况下,湍流是由于流体(包括气体和液体)在流动中受到的摩擦和惯性力相互作用所产生的。

这种作用会导致流动速度和方向的变化,而这些变化会相互作用,进一步增强湍流的程度。

在空气中,湍流的形成与许多因素有关,包括速度、温度、湍流强度和地形等。

尤其是由于地面的起伏和不同的表面质地,会在空气中产生各种不同形式的湍流结构。

在研究近地空气湍流结构的过程中,我们需要使用一系列的技术手段和仪器。

目前,常用的研究方法包括数值模拟、实验数据采集和数学建模等。

数值模拟是一种通过计算机算法模拟流体运动的方法,可以精确地描述湍流的形成过程和空气流动的规律。

实验数据采集则是通过各种传感器和监测设备收集近地面空气湍流数据,包括湍流强度、速度、压力和温度等。

而数学建模则是根据实验数据和数值模拟结果,以及流体力学基本理论为基础,建立近地空气湍流的数学模型,进一步深入理解湍流结构的本质。

在湍流研究中,近地面湍流结构研究是一个非常关键的领域。

由于地面的各种因素对湍流的影响,近地面湍流结构非常复杂,对于民航、军事航空等领域的发展具有重要意义。

可以通过实验和数值模拟等手段研究近地面湍流结构,进一步优化空气动力学模型,为航空器设计提供更加准确的数据。

总之,近地空气湍流结构研究对航空业的发展至关重要。

通过深入研究近地面湍流结构,我们可以更好地了解湍流的形成机制,进一步提高飞行器的安全性和稳定性,为航空业的快速发展提供有力支撑。

大气边界层的湍流结构与特征研究大气边界层是指地球表面与大气中高空空气交接的层次。

在大气边界层中存在着湍流结构,这种结构对于气象、环境、风能等方面具有重要意义。

本文将对大气边界层的湍流结构及其特征进行研究。

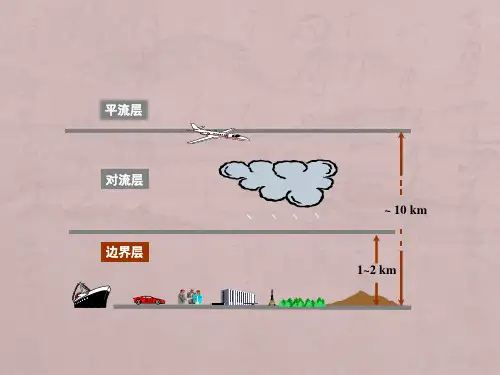

一、大气边界层与湍流结构大气边界层是指地球表面与大气中高空空气交接的层次。

其高度范围一般为地表附近几百米到几千米。

大气边界层中存在着湍流结构,湍流是一种流体运动的不规则性,它体现为速度、能量和质量的扩散。

大气边界层的湍流结构主要受到以下因素的影响:1. 风速和风向:风速越大,湍流结构越发展,风向变化剧烈时,湍流结构也会发生变化。

2. 地表形态和植被:地形起伏、建筑物和植被对湍流结构有较大影响,如山地、城市和森林等地形具有不同的湍流特性。

3. 气象条件:大气温度、湿度、辐射等气象条件对湍流结构具有一定影响。

4. 大气层中的层结和不稳定度:大气层中存在的温度、湿度层结以及不稳定度的变化,会对湍流结构产生影响。

二、大气边界层湍流特征大气边界层湍流具有以下特征:1. 三维结构:大气边界层中的湍流运动是三维的,在水平、垂直和时间尺度上都具有不规则性。

2. 不稳定性:大气边界层中存在温度、湿度的垂直梯度,不稳定度较高,湍流结构也较为发达。

3. 多尺度性:大气边界层湍流在不同的尺度上都存在,从小到大可以有小涡旋、湍流爆破、辐合辐散等不同尺度的结构。

4. 波动性:湍流结构具有剧烈变化的特点,可以存在波动、混沌等非线性现象。

三、大气边界层湍流研究方法大气边界层的湍流结构研究主要通过以下方法进行:1. 实地观测:在大气边界层进行气象探测,通过测量风速、风向、温度、湿度等参数,可以获取湍流结构的一些特征。

2. 数值模拟:利用计算流体力学方法对大气边界层中的湍流结构进行数值模拟,可以模拟出湍流的演化过程及其物理特性。

3. 实验室模拟:通过实验室装置,模拟大气边界层内的湍流结构,探究湍流的形成机制和特征。

四、大气边界层湍流结构的研究意义对大气边界层湍流结构的研究具有以下意义:1. 预测和预警:了解大气边界层湍流结构的特征,可以为天气预测、灾害预警等提供依据。

大气边界层中的湍流结构与特征在大气边界层中,湍流结构与特征是气象学和气候学中一个重要的研究领域。

湍流是大气层中不规则的气流运动,它对于气候变化、空气污染传输、能量传输和风能等方面都有着重要的影响。

本文将从湍流的定义起源、湍流结构、湍流特征以及湍流模拟方法等方面进行探讨。

一、湍流的定义起源湍流这一概念起源于法国物理学家雷诺(Osborne Reynolds)在19世纪末所做的实验研究。

他发现,当一种流体经过管道或流过某个物体时,流体在局部会出现不规则的波动和回旋现象,这种现象被称为湍流。

湍流是一种具有不规则、无定形的流动状态,其速度变化无法预测,是一种混沌状态。

二、湍流结构湍流的结构是指湍流中存在的各种大小不等的涡旋。

湍流结构的尺度范围非常广泛,从微观尺度的涡旋到宏观尺度的大涡旋,相互作用形成湍流层次结构。

在大气边界层中,湍流结构主要可以分为三个尺度范围:小尺度湍流、中尺度湍流和大尺度湍流。

1. 小尺度湍流:小尺度湍流是指尺寸小于100米的湍流结构,主要由涡旋交替出现和衰减所组成。

这些小尺度湍流结构的产生是由于地面摩擦力的作用和地面不均匀性所引起。

2. 中尺度湍流:中尺度湍流的尺度范围在100米至10千米左右,主要由冷暖气流交替出现的湍流结构所组成。

中尺度湍流在大气环流中起着重要的作用,对于气候表现和气象现象的变化具有一定的影响。

3. 大尺度湍流:大尺度湍流是指尺度大于10千米的湍流结构,通常由中尺度湍流的相互作用和结合所形成。

大尺度湍流在气象学中占据重要地位,它直接影响着大气边界层的热力结构和风场分布。

三、湍流特征湍流具有多种特征,包括二维性、统计性、扩散性和涡旋的结构等。

1. 二维性:在某些特定的条件下,湍流可以表现出二维性,即在一定的平面内运动。

这种情况通常出现在强有力的外部驱动下,例如地壳运动或者外部气流的强烈干扰。

2. 统计性:湍流的运动是不稳定的,无法精确预测,但是可以通过统计方法来研究湍流的平均性质。

广州市近地层大气的湍流微结构和谱特征

徐玉貌;周朝辅;李振华;李宗恺

【期刊名称】《大气科学》

【年(卷),期】1993(17)3

【摘要】本文利用UVW脉动风速仪资料分析了广州市区近地层大气的湍流强度、相关系数、尺度和速度谱,并获得了不同稳定度条件下的速度谱模式.结果表明,城市近地层大气湍流在惯性副区接近局地各向同性、速度谱符合Kolmogorov相似理论;气流方向上下垫面粗糙度的增加,使沿海城市近地层大气湍流能量(特别是铅直方向)比平坦、均匀下垫面上的增加.

【总页数】1页(P338)

【作者】徐玉貌;周朝辅;李振华;李宗恺

【作者单位】不详;不详

【正文语种】中文

【中图分类】P421.3

【相关文献】

1.近地层大气光学湍流的分形和间歇性特征分析 [J], 王倩;梅海平;肖树妹;黄宏华;

钱仙妹;朱文越;饶瑞中

2.山谷城市的近地层大气湍流谱特征 [J], 王介民

3.近地层大气湍流微结构对比分析 [J], 陈铭夏;王庆安

4.热带沿海近地层大气的湍流结构和谱特征 [J], 邓雪娇;吴兑

5.扰动近地层湍流互谱特征研究 [J], 姜海梅;刘树华;刘和平

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。