第十二讲 设数法解题

- 格式:docx

- 大小:15.25 KB

- 文档页数:5

第十一讲设数法解题【知识概述】在小学数学竞赛中,常常会遇到一些看起来缺少条件的题目,按常规解法似乎无解,但仔细分析就会发现,题目中缺少的条件对于答案并无影响,这时就可以采用“设数代入法”,即对题目中“缺少”的条件,随便假设一个数代入(当然假设的这个数要尽量的方便计算),然后求出解答。

【例题精学】1、如果△△=□□□,△☆=□□□□,那么☆☆□=()个△。

【同步精炼】1、如果△△=○○○○○,△□=○○○○○○,那么□□□○○=()个△。

2、如果△△=□□□,□☆=△△△,那么△☆=()个□。

3、如果x=2y,3y=4z,那么x=()z。

4、五个人比较身高,甲比乙高3厘米,乙比丙矮7厘米,丙比丁高10厘米,丁比戊矮5厘米,甲与戊谁高,高几厘米?5、甲、乙、丙三个仓库原有同样多的货,从甲仓库运60吨到乙仓库,从乙仓库运45吨到丙仓库,从丙仓库运55吨到甲仓库,这时三个仓库的货哪个最多?哪个最少?最多的比最少的多多少吨?【例题精学】2、孙明上山的平均速度是每分钟150米,到达山顶后又沿原路下山,下山的平均速度是每分钟300米,求孙明上、下山的平均速度。

【同步精炼】1、在一次登山活动中,大力上山时,平均每分钟走50米,到达山顶后他按沿原路下山,下山的平均速度是每分钟75米,求大力上、下山的平均速度是多少?2、小王在一个小山坡来回运动。

先从山下跑上山,每分钟跑200米,再从原路下山,每分钟跑240米,又从原路上山,每分钟跑150米,再从原路下山,每分钟跑200米,求小王的平均速度。

3、男同学的人数是女同学的一半,男同学的平均体重是41千克,女同学的平均体重比男同学的平均体重少6千克,全体同学的平均体重是多少?4、六(1)班单价为0.5元的练习本若干,如果将这些练习本只给男生,平均每人可得10本;如果将这些练习本只给女生,平均每人可得15本。

那么,将这些练习本平均分给全班同学,每人应付多少钱?【例题精学】3、一个正方形,如果它的边长增加10%,则它的面积增加百分之几?【同步精炼】1、一个正方形,如果它的边长增加20%,则它的面积增加百分之几?2、甲、乙两学生上学,甲比乙多走六分之一得路程,而乙比甲走的时间少十分之一,求甲、乙两人的速度比是多少?3、某商品按定价的80%出售,仍可获利20%,定价时的期望利润百分比是多少?【例题精学】4、.一个圆柱体和一个圆锥体底面积的比是5:9,体积的比是6:7.求圆柱和圆锥体高的比。

特殊解题方法——设数法有些数学题涉及的概念易被混淆,解题时把握不定,还有些数学题是要求两个(或几个)数量间的等量关系或者倍数关系,但已知条件却十分抽象,数量关系又很复杂,凭空思索,则不易捉摸。

为了使数量关系变得简单明白,可以给题中的某一个未知量适当地设一个具体数值,以利于探索解答问题的规律,正确求得问题的答案。

这种方法就是设数法。

设数法是假设法的一种特例。

给哪一个未知量设数,要便于快速解题。

为了使计算简便,数字尽可能小一点。

在分数应用题中,所设的数以能被分母整除为好。

若单位“1”未知,就给单位“1”设具体数值。

例1 判断下列各题。

(对的打√,错的打×)(1)除1以外,所有自然数的倒数都小于1。

()(2)正方体的棱长和它的体积成正比例。

()以上各数的倒数都小于1,就能猜测此题的说法是正确的。

第(2)小题,给正方体的棱长设数,分析棱长的变化与其体积变化的规律。

由上表看出,正方体的棱长扩大2倍,体积扩大8倍;棱长扩大4倍,体积扩大64倍……这不符合正比例的含义,就能断定此题的说法是错误的。

几分之几?分析:先把女生人数看作单位“1”,假定女生人数为60人。

男生人数则为女生人数比男生人数少几分之几,则为解:通过设数分析,理清了数量关系,找到了解题线索,便能顺利地列出综合算式。

分析:这道题似乎条件不够,不知从何下手。

不妨根据路程、时间、速度的关系,给从A地去B地的速度设一个具体数值试一试。

假设去时每小时走20千米,那么A、B两地的路程就是:沿原路回家的速度则为:回家时所需的时间则为:解:把全路程看作单位“1”。

例4已知甲校学生数是乙校学生数的40%,甲校女生数是甲校学生数的30%,乙校男生数是乙校学生数的42%,那么,两校女生总数占两校学生总数的百分比是____。

(1993年小学数学奥林匹克竞赛试题初赛B卷)分析:题中没有给出具体数量,且数量关系错综复杂,不易理清头绪。

我们不妨把乙校人数看作单位“1”,给乙校学生人数假定一个具体数值,这样就化难为易了。

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯最新料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯设数法解题九、设数法解题专题简析:在小学数学竞赛中,常常会遇到一些看起来缺少条件的题目,按常规解法似乎无解,但仔细分析就会发现,题目中缺少的条件对于答案并无影响,这时就可以采用“设数代入法”,即对题目中“缺少”的条件,随便假设一个数代入(当然假设的这个数要尽量的方便计算),然后求出解答。

例题 1如果△△=□□□,△☆=□□□□,那么☆☆□=()个△。

解:由第一个等式可以设△= 3,□= 2,代入第二式得☆= 5,再代入第三式左边是12,所以右边括号内应填 4。

说明:本题如果不用设数代入法,直接用图形互相代换,显然要多费周折。

挑战自我1.已知△=○○□□,△○=□□,☆=□□□,问△□☆=()个○。

2.五个人比较身高,甲比乙高 3 厘米,乙比丙矮 7 厘米,丙比丁高 10 厘米,丁比戊矮 5 厘米,甲与戊谁高,高几厘米?3.甲、乙、丙三个仓库原有同样多的货,从甲仓库运60 吨到乙仓库,从乙仓库运45 吨到丙仓库,从丙仓库运 55 吨到甲仓库,这时三个仓库的货哪个最多?哪个最少?最多的比最少的多多少吨?例题 2足球门票 15 元一张,降价后观众增加一倍,收入增加1,问一张门票降价多少元?5【思维导航】初看似乎缺少观众人数这个条件,实际上观众人数于答案无关,我们可以随便假设一个观众数。

为了方便,假设原来只有一个观众,收入为15 元,那么降价后有两个观1众,收入为 15×( 1+5 )= 18 元,则降价后每张票价为18÷ 2= 9 元,每张票降价 15- 9=6 元。

即:115- 15×( 1+5 )÷ 2= 6(元)答:每张票降价 6 元 。

说明 :如果设原来有 a 名观众,则每张票降价:15- 15a ×( 1+15 )÷ 2a = 6(元)挑战自我31.某班一次考试,平均分为70 分,其中 4 及格,及格的同学平均分为80 分,那么不及格的同学平均分是多少分?2.游泳池里参加游泳的学生中,小学生占30%,又来了一批学生后,学生总数增加了20%,小学生占学生总数的 40%,小学生增加百分之几?3.五年级三个班的人数相等。

小学数学解题方法解题技巧之设数法GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-第一章小学数学解题方法解题技巧之设数法当应用题中没有解题必需的具体的数量,并且已有数量间的关系很抽象时,如果假设题中有个具体的数量,或假设题中某个未知数的数量是单位1,题中数量之间的关系就会变得清晰明确,从而便于找到解答问题的方法,我们把这种解答应用题的方法叫做设数法。

实际上设数法是假设法中的一种方法,因为它的应用比较多,所以我们把它单列为一种解题方法。

在用设数法解答应用题设具体数量时,要注意两点:一是所设数量要尽量小一些;二是所设的数量要便于分析数量关系和计算。

(一)设具体数量例1 一艘轮船从甲港开往乙港,去时顺水,每小时行驶30千米;返回时逆水,每小时行驶20千米。

求这艘轮船往返的平均速度。

(适于五年级程度)解:甲、乙两港之间的路程没有给,要求往返的平均速度就比较困难。

我们可以设甲、乙两港之间的路程为60千米(60是轮船往返速度30和20的最小公倍数)。

这样去时用的时间是:60÷30=2(小时)返回时用的时间是:60÷20=3(小时)往返一共用的时间是:3+2=5(小时)往返的平均速度是:60×2÷5=24(千米/小时)综合算式:60×2÷(60÷30+60÷20)=120÷(2+3)=120÷5=24(千米/小时)答略。

*例2光华小学中、高年级共有学生600名,如果中年级派出本年级人数位“1”。

假设高年级增加20名学生,这样中、高年级人数从原来的600名增加到:600+20=620(名)中年级人数是:高年级的人数是:600-320=280(人)答略。

例3 某人骑一辆自行车从甲地去乙地,每小时行15千米;从乙地回到甲地,每小时行10千米。

求此人骑自行车往返甲、乙两地的平均速度。

《举一反三》六年级奥数教案一、教学内容:举一反三P44—P48二、教学目标:1、学会用“设数法”解题。

2、理解所设的数只要便于列式计算,它们的大小与解答的结果无关。

三、教学难点:怎样设数才能使解题最简便。

四、教学设计:1、复习上次课所学内容,讲解作业。

P40疯狂操练2(1)P40疯狂操练2(2)2、新课内容I、为什么要设数?【例题1】:如果△△=□□□,△☆=□□□□,那么☆☆□=()个△。

【分析】:由第一个等式可以设△=3,□=2,代入第二式得☆=5,再代入第三式左边是12,所以右边括号内应填4。

总结:本题如果不用设数代入法,直接用图形互相代换,显然要多费周折。

有些题目直接解答比较困难,设一个具体数后,解答的难度可以适当降低,也便于理解,这种方法叫做设数法。

【例题2】足球门票15元一张,降价后观众增加一倍,收入增加1/5,问一张门票降价多少元?【分析】:初看似乎缺少观众人数这个条件,如果设原来有a名观众,则每张票降价:15-15a×(1+1/5)÷2a=6(元)。

方法二:见书P45例题2【思路导航】答:略。

总结:在用设数法解题时,我们知道所设的数只要便于列式计算,它们的大小(但不能是0)与解答的结果没有关系。

所以我们设的这个数要尽量方便计算。

II、怎样设数?怎样设数最简便?【例题3】小王在一个小山坡来回运动。

先从山下跑上山,每分钟跑200米,再从原路下山,每分钟跑240米,又从原路上山,每分钟跑150米,再从原路下山,每分钟跑200米,求小王的平均速度。

【分析】:很多同学看到题目后,立刻列出算式:(200+240+150+200)/4。

切记:求平均速度时,我们用公式:平均速度=总路程/总时间。

1)为什么设单程路程:我们知道平均速度=总路程/总时间,要求小王的平均速度,题目所给条件似乎不够,此时,我们可以假设总路程(4个单程路程之和)或总时间(4个单程时间之和),又4个单程时间都不同,所以我们假设总路程要更简便。

我们在解答一些数学问题时,会发现其中的一些数量关系改变后,并不影响整个问题的解答,这时我们可以考虑用一个具体的数字来替代,便问题变得简单。

这种将问题中的某些对象用适当的数表示之后,再进行运算、推理、解题的方法叫做设数法。

一些百分数问题、工程问题及许多组合问题和解传统的数论问题均可用设数法解决。

常见的设数方式有:对点设数、对线段设数、对区域设数及对其他对象设数等。

[例1] 去年实验小学参加各种体育兴趣小组的同学中,女生占总数的1/5,今年本校的学生数与去年一样,为迎接2008年奥运会,全校今年参加各种体育兴趣小组的学生增加了20%,其中女生占总数的1/4。

那么。

今年女生参加各种体育兴趣小组的人数比去年增加百分之[例2]如果一个三角形的底边长增加10%,底边上的高缩短10%,那么这个新三角形的面积是原来三角形面积的分析与解答(用设数法)设原三角形的底是4,高是2,则原三角形的面积为[例3】某水果店到苹果产地去收购苹果,收购价为每千克0.84元,从产地到水果店距离200千米,运费为每吨每运1千米收1.20元,如果在运输及销售过程中的损耗是10%,商店要想实现25%的利润,零售价应是分析与解答假设收购苹果1000千克,则成本为:1000×0.84+l×200×1.2=1080 (元),在运输及销售过程中损耗1000×10%=100(千克),剩下1000-100 =900(千克),要想实现25%的利润,必须卖出后收回1080×(1+25%)= 1350(元),故零售价应是每千克1350÷900=1.5(元)。

[例4]有两个杯子,甲盛水,乙盛果汁,先将甲杯的水倒进乙杯,使乙杯里的液体增加一倍,调匀;再将乙杯的果汁倒进甲杯,使甲杯的液体增加一倍,调匀;再将甲杯的果汁倒进乙杯,使乙杯内的液体增加一倍……,如此倒五次,最后乙杯里果汁占果汁水的百分之几?思路剖析本题中甲、乙两杯的容量均不可知,但考察题意,经过若干次的变动后,乙杯果汁与水的比例跟开始容量无关,为便于计算,可先对甲、乙杯中容器进行数字假设。

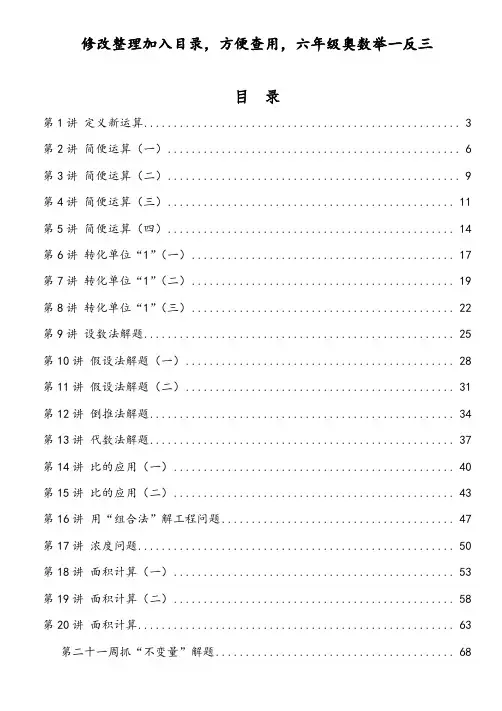

修改整理加入目录,方便查用,六年级奥数举一反三目录第1讲定义新运算 (3)第2讲简便运算(一) (6)第3讲简便运算(二) (9)第4讲简便运算(三) (11)第5讲简便运算(四) (14)第6讲转化单位“1”(一) (17)第7讲转化单位“1”(二) (19)第8讲转化单位“1”(三) (22)第9讲设数法解题 (25)第10讲假设法解题(一) (28)第11讲假设法解题(二) (31)第12讲倒推法解题 (34)第13讲代数法解题 (37)第14讲比的应用(一) (40)第15讲比的应用(二) (43)第16讲用“组合法”解工程问题 (47)第17讲浓度问题 (50)第18讲面积计算(一) (53)第19讲面积计算(二) (58)第20讲面积计算 (63)第二十一周抓“不变量”解题 (68)第二十二周特殊工程问题 (70)第二十三周周期工程问题 (74)第二十四周比较大小 (81)第二十五周最大最小问题 (85)第26周加法、乘法原理 (88)第27周表面积与体积(一) (90)第28周表面积与体积(二) (99)第二十九周抽屉原理(一) (102)第三十周抽屉原理(二) (107)第三十一周逻辑推理(一) (111)第三十二周逻辑推理(二) (118)第三十三周行程问题(一) (124)第三十四周行程问题(二) (131)第三十五周行程问题(三) (140)第三十六周流水行船问题 (147)第三十七周对策问题 (150)第三十八周应用同余问题 (152)第三十九周“牛吃草”问题 (154)第四十周不定方程 (157)第1讲 定义新运算一、知识要点定义新运算是指运用某种特殊符号来表示特定的意义,从而解答某些算式的一种运算。

解答定义新运算,关键是要正确地理解新定义的算式含义,然后严格按照新定义的计算程序,将数值代入,转化为常规的四则运算算式进行计算。

定义新运算是一种人为的、临时性的运算形式,它使用的是一些特殊的运算符号,如:*、△、⊙等,这是与四则运算中的“+、-、×、÷”不同的。

设数法解题设数法解题昨天听了“闹闹”老师的一节课,感觉“闹闹”老师在组织教材上下了不少功夫,在教学上,充分地发挥了线段图的作用,教学语言简洁、亲切。

讲练结合,符合小学生的认知规律。

由于是同行,我想把自己的一些不成熟的想法说出来,与大家共勉,不到之处,敬请批评指正。

设数法解题是小学数学用代数法解题前的一种解题技巧,在教学时,要让学生明确:为什么要设数?怎样设数?设数的方法有多少种?哪种设数方法好?例题李师傅骑自行车往返甲乙两地。

去时每小时行15千米,返回时,由于逆风每小时行10千米。

李师傅往返甲乙两地的平均速度是多少?分析:由于问题是求“李师傅往返甲乙两地的平均速度”,那么我们首先就要弄清楚,“平均速度”的意义,它不同于“平均时间”、“平均路程”,不能用来回速度的平均数来表示,而要用“来回的总路程”除以“来回的总时间”。

但是,题目只给出了来回的速度分别是“每小时15千米”与“每小时10千米”没有“来回的总路程”,也没有“来回的时间”,因此我们就要设数帮助解题。

那么我们设出什么数能解答这道题呢?方法一:设甲乙两地的距离或来回的总路程,为方便起见,我们设两地相距30千米(尽量是15和10的公倍数,这样计算时就不会出现小数或分数),进而求出来回的时间,再根据平均速度的意义求出结果。

解:30×2÷(30÷15+30÷10)=60÷(2+3)=60÷5=12(千米/小时)答:李师傅往返甲乙两地的平均速度是12千米/小时。

(你发现了吗:这个12与15和10的平均数12.5是不想等的!)方法二:设出去时用的时间,再求出甲乙两地的距离也能求出结果。

例如设去时用了4小时,那么甲乙两地的距离就是15×4=60(千米),回来时用的时间就是60÷10=6(小时)进而求出来回的平均速度。

解:15×4×2÷(4+15×4÷10)=60×2÷(4+60÷10)=120÷(4+6)=120÷10=12(千米/小时)答:李师傅往返甲乙两地的平均速度是12千米/小时。

设数法解题有些题条件少无法下手,我们可以将某一个或几个条件假设成些简单好算的数量,然后依据题目中的条件与假设的数量推算,可以使题目得到巧妙的解答。

运用设数法解题时应注意:(1)假设的数量在后面的运算中要简单好算,尽量降低计算难度。

假设的数一般是几个数的最小公倍数。

(2)假设的数量不能影响最后的计算结果。

难题点拨①一列火车往返于A,B两地之间,已知上行速度为每小时60千米,下行速度为每小时80千米。

火车往返A,B两地的平均速度是多少?1.小王骑车从小镇去县城,去时每小时行12千米,原路返回时每小时行15千米。

小王往返的平均速度是多少?2.星期天,红红和爸爸骑自行车去郊游,去时每小时行12千米,沿原路返回时每小时行10千米。

他们往返的平均速度是多少?3. 一条大河上、下游有A,B 两个码头,有甲、乙两条船在静水中速度相同,甲船从A 码头顺水而下4小时到B 码头,乙船从B 码头逆而上6小时到A 码头。

如果两条船分别从A,B 两码头同时出发,相向而行,几小时相遇?难题点拨②甲、乙两车同时从A 地出发到B 地,甲车速度是乙车速度的53,当乙车到B 地后立即沿原路返回,在途中和甲车相遇,已知两车从出发到相遇用了60分钟。

甲、乙两车在A,B 两地往返一次各用多长时间?1.甲、乙两车同时从A 地出发到B 地,甲车速度是乙车速度的32,当乙车到B 地后立即沿原路返回,途中和甲车相遇,已知两车从出发到相遇用了50分钟。

甲、乙两车在A,B 两地往返一次各用多长时间?2.甲、乙两车分别从A,B 两站同时出发相向而行,在途中相遇,如果甲、乙两车的速度比是3:5,那么甲车从相遇点到乙车出发地用的时间与乙车从相遇点到甲车出发地用的时间比是多少?3.甲、乙两人分别由A,B 两地同时出发相向而行,1小时相遇,已知甲步行速度是乙步行速度的23。

如果甲、乙分别由A,B 两地同时出发同向而行,甲追上乙时,甲行的路程相当于A,B 两地路程的几倍?难题点拨③某校入学考试招考学生中有31被录取,录取者的平均分比录取分数线高6分,没被录取的学生的平均分比录取分数线低24分。

设数法解题技巧我们在平时解决应用题时,有时会发现一些看起来缺少条件的应用题。

例如:“五个人比较身高,甲比乙高3厘米,乙比丙矮7厘米,丙比丁高10厘米,丁比戊矮5厘米,甲和戊谁高?高多少厘米?”如果我们知道一人的身高就可以求出另一个人的身高。

但是现在我们连一个人的具体身高也不知道。

我们按常规解法无法求解,不妨假设题中一个具体的数量(某个人的具体身高),或字母,或假设题中某个未知数的数量是单位“1”,题中数量之间的关系就会变得清晰明确,从而便于找到解答问题的方法。

我们把这种解答应用题的方法叫做“设数法”。

我个人觉得对于小学生来说,设一个具体的数比较好理解,学生容易接受。

再例如:“有一批苹果,平均分给幼儿园大、小两个班的小朋友,每人分得6个。

如果只分给大班的小朋友,每人可分得10个;如果只分给小班的小朋友,每人分得多少个?”“一批苹果平均分给幼儿园大、小两个班的小朋友,每人分得6个。

”说明这些苹果的个数是6的倍数。

“只分给大班的小朋友,每人可分得10个。

”这又说明这些苹果的个数又是10的倍数。

那么我们可以假设这些苹果一共有30个、60个、90个.......通过计算我们发现无论这里的苹果数是多少都不会影响问题的结果。

那么我们怎么假设最简便呢?在运用设数法解答应用题设具体数量时,要注意两点:一是所设数量要尽量小一些;二是所设的数量要便于分析数量关系和计算。

小华上山的速度是每小时4千米,下山的速度是每小时6千米,求上山后又沿原路下山的平均速度。

为了方便我们的计算,虽然无论设什么数对我们的结果没有影响,但是为了简化我们的计算量,最好所设的数是4和6的公倍数,最小公倍数最为简便。

现在我们假设路程是12千米,可以列式为12×2÷(12÷4+12÷6),这样解题就简便多了。

某班一次考试,平均分为70分,其中及格,及格的同学平均分为80分,那么不及格的同学平均分是多少分?这道题我们把全班人数看做单位“1”,平均分成4份,女生占其中的3份。

六年级数学思维第十二讲——设数法解题一、课本拓展1、一个圆柱和它等底等高的圆锥的体积和是144 cm3。

圆柱的体积是()cm3,圆锥的体积是()cm3。

2、一个圆环,外圆半径是6厘米,内圆半径是4厘米,圆环面积是()平方厘米。

3、如图所示,把一个高为10厘米的圆柱切成若干等份,拼成一个近似的长方体。

如果这个长方体的底面积是50平方厘米,那么圆柱的体积是()立方厘米。

4、一个梯形的面积是8平方厘米,如果它的上底、下底和高各扩大到原来的2倍,它的面积是()平方厘米。

5、两个圆的半径分别是3厘米和5厘米,它们周长的比是(),面积的比是()。

6、一个圆锥与一个圆柱等底等体积,已知圆柱的高是2厘米,圆锥的高是()。

7、一个圆柱和它等底等高的圆锥的体积和是144 cm3。

圆柱的体积是()cm3,圆锥的体积是()cm3。

8、一个正方形的边长和圆的半径相等,已知正方形的面积是20平方米,则圆的面积是()平方米。

A.15.7 B.62.8 C.12.569、操作题。

(1)用数对表示图中A、B、C的位置:A(,)、B(,)、 C(,)。

(2)画出把三角形ABC绕B点逆时针旋转90°后的图形。

(3)以虚线为对称轴画出三角形ABC的对称图形A1B1C1。

(4)画出把三角形A1B1C1向下平移4格后的图形。

10、看图计算。

(1)求下图阴影部分的周长。

(单位:分米)(2)已知下图中圆的半径是3cm,求阴影部分三角形的面积。

11、健康制药厂要做一个圆柱形水箱,底面周长是25.12米,深2米,要在它的四周抹上亮漆,如果每平方米用漆10千克,共需油漆多少千克?12、用一根48分米的铁丝做一个长方体框架,使它的长、宽、高的比是5:4:3。

在这个长方体的框架外面糊一层纸,至少需要多少平方分米的纸?它的体积是多少立方分米?13、一个圆锥形沙堆的底面周长是6.28米,沙堆高0.9米,这堆沙的体积是多少立方米?把这堆沙铺在一条长为20米、宽为1米的路上,能铺多厚?二、数学思维:在小学数学竞赛中,常常会遇到一些看起来缺少条件的题目,按常规解法似乎无解,但仔细分析就会发现,题目中缺少的条件对于答案并无影响,这时就可以采用“设数代入法”,即对题目中“缺少”的条件,随便假设一个数代入(当然假设的这个数要尽量的方便计算),然后求出解答。

设数法解题设数法解题是一种常用的数学解题方法,它通过设定未知数,并借助逻辑推理和数学关系进行求解。

设数法在数学问题解决过程中发挥着重要作用,尤其对于一些复杂的问题,通过恰当的设数可以简化问题,提高解题效率。

本文将介绍设数法解题的基本思路和实践方法。

设数法解题基于设定未知数的思想,在解题过程中,我们可以自行设定一个或多个未知数,并根据问题的情况,逐步推理解题。

设数法的关键是根据问题中的条件以及已知信息设定未知数,并利用这些未知数之间的关系,逐步推导出答案。

下面将通过几个具体例子来说明设数法的应用。

首先,设数法在解决实际问题时常用。

例如:小明的年龄是小红年龄的2倍,而小红的年龄是小华年龄的3倍,现在他们三个人的年龄总和是50岁,请问三个人的年龄各是多少?这个问题可以通过设定一个未知数来解决。

假设小华的年龄为x岁,那么小红的年龄为3x岁,小明的年龄为6x岁。

根据题目中的条件可得到3x+6x+x=50,解方程可以得到x=5,因此小华的年龄为5岁,小红的年龄为15岁,小明的年龄为30岁。

其次,设数法在解决几何问题时也很有实用性。

例如:一个三角形的两边之和等于第三边的长度的一半,且这两条边分别是5和8,求这个三角形的周长。

对于这个问题,我们可以设定未知数表示第三边的长度。

假设第三边的长度为x,根据题目中的条件可得到5+8=0.5x ,解方程可以得到x=26,因此这个三角形的周长为5+8+26=39。

此外,设数法还可以用于解决复杂的代数方程。

例如:已知某数的平方与这个数的和等于12,求这个数的值。

这个问题可以设定一个未知数表示这个数。

假设这个数为x,根据题目中的条件可得到x^2+x=12,移项后得到x^2+x-12=0,通过求解这个一元二次方程,可以得到x=3或x=-4。

因此,这个数的值可以是3或-4。

最后,设数法解题的关键在于设定合适的未知数,并根据问题条件和未知数之间的关系进行逐步推导。

不同的问题可能需要不同的未知数设定,所以在实践中需要根据问题的特点进行合理的选择。

设数法解题教案教案标题:设数法解题教案教案目标:1. 了解设数法在数学解题中的应用。

2. 学会运用设数法解决实际问题。

3. 提高学生解决问题的思维能力和创造力。

教学准备:1. 教师准备白板、黑板、彩色粉笔或白板笔。

2. 学生准备笔和纸。

教学过程:引入(5分钟):1. 教师通过举例引入设数法的概念,例如:小明有若干本书,如果给他5本书,他就有20本书,那么他原来有多少本书?2. 引导学生思考,这个问题如何解决?鼓励学生分享自己的想法。

探究(15分钟):1. 教师引导学生探究设数法的基本思路,即设定未知数,建立方程式,通过解方程求解未知数的值。

2. 教师提供一些简单的实际问题,如:有一些苹果,如果每人分4个,就多1个,如果每人分5个,就少2个,那么有多少个苹果?3. 学生个别或小组合作,尝试使用设数法解决问题,并记录解题过程和答案。

讲解(10分钟):1. 教师选择一个学生或小组的解题过程进行讲解,解释设数法的具体步骤和思路。

2. 教师强调设数法的重要性和灵活性,鼓励学生在解决问题时尝试不同的设定和方程式。

练习(15分钟):1. 教师提供一些练习题,要求学生运用设数法解决问题。

2. 学生个别或小组合作完成练习,并互相检查答案。

3. 教师对学生的解题过程和答案进行评价和指导。

总结(5分钟):1. 教师带领学生回顾设数法的基本思路和解题步骤。

2. 教师强调设数法的实用性和重要性,鼓励学生在数学解题中灵活运用设数法。

3. 学生分享在解题过程中的体会和收获。

拓展(10分钟):1. 教师提供一些更复杂的问题,要求学生运用设数法解决。

2. 学生个别或小组合作完成拓展练习,并互相交流解题思路和答案。

3. 教师对学生的解题过程和答案进行评价和指导。

教学反思:1. 教师根据学生的表现和反馈,评估教学效果,并调整教学策略。

2. 教师记录学生的问题和困惑,为下一堂课的教学做准备。

巧用“设数法”解题

袁昌和

【期刊名称】《数学小灵通:小学1-2年级版》

【年(卷),期】2013(000)007

【摘要】数学学习中,经常会遇到一些看起来缺少条件的题目,按常规分析似乎无从入手。

但仔细分析后会发现,题目中缺少的条件对于答案并无影响。

这时,用“设数法”往往能巧妙求解。

【总页数】2页(P11-12)

【作者】袁昌和

【作者单位】安徽省铜陵市金山路小学

【正文语种】中文

【中图分类】G623.502

【相关文献】

1.巧用“设数法”解题 [J], 袁昌和

2.“设数法”解题例谈 [J], 于园忠; 谢水林

3.巧用设数法 [J], 凌小敏;段小军

4.巧用“设数法”解应用题 [J], 陈日铭

5.用设数法解题例谈 [J], 李云霞

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

第十一讲设数法解题

【知识概述】

在小学数学竞赛中,常常会遇到一些看起来缺少条件的题目,按常规解法似乎无解,但仔细分析就会发现,题目中缺少的条件对于答案并无影响,这时就可以采用“设数代入法”,即对题目中“缺少”的条件,随便假设一个数代入(当然假设的这个数要尽量的方便计算),然后求出解答。

【例题精学】

1、如果△△=□□□,△☆=□□□□,那么☆☆□=()个△。

【同步精炼】

1、如果△△=○○○○○, △□=○○○○○○,那么□□□○○=()个△。

2、如果△△= □□□,□☆ = △△△,那么△☆ =()个□。

3、如果x=2y,3y=4z,那么x=()z。

4、五个人比较身高,甲比乙高3厘米,乙比丙矮7厘米,丙比丁高10厘米,丁比戊矮5厘米,甲与戊谁高,高几厘米?

5、甲、乙、丙三个仓库原有同样多的货,从甲仓库运60吨到乙仓库,从乙仓库运45吨到丙仓库,从丙仓库运55吨到甲仓库,这时三个仓库的货哪个最多?哪个最少?最多的比最少的多多少吨?

2、孙明上山的平均速度是每分钟150米,到达山顶后又沿原路下山,下山的平均速度是每分钟300米,求孙明上、下山的平均速度。

【同步精炼】

1、在一次登山活动中,大力上山时,平均每分钟走50米,到达山顶后他按沿原路下山,下山的平均速度是每分钟75米,求大力上、下山的平均速度是多少?

2、小王在一个小山坡来回运动。

先从山下跑上山,每分钟跑200米,再从原路下山,每分钟跑240米,又从原路上山,每分钟跑150米,再从原路下山,每分钟跑200米,求小王的平均速度。

3、男同学的人数是女同学的一半,男同学的平均体重是41千克,女同学的平均体重比男同学的平均体重少6千克,全体同学的平均体重是多少?

4、六(1)班单价为0.5元的练习本若干,如果将这些练习本只给男生,平均每人可得10本;如果将这些练习本只给女生,平均每人可得15本。

那么,将这些练习本平均分给全班同学,每人应付多少钱?

3、一个正方形,如果它的边长增加10%,则它的面积增加百分之几?

【同步精炼】

1、一个正方形,如果它的边长增加20%,则它的面积增加百分之几?

2、甲、乙两学生上学,甲比乙多走六分之一得路程,而乙比甲走的时间少十分之一,求甲、乙两人的速度比是多少?

3、某商品按定价的80%出售,仍可获利20%,定价时的期望利润百分比是多少?

【例题精学】

4、.一个圆柱体和一个圆锥体底面积的比是5:9,体积的比是6:7.求圆柱和圆锥体高的比。

【同步精炼】

1、一个圆柱体和一个圆锥体底面积的比是2:3,高的比是5:4.求圆柱和圆锥体体积的比。

2、一个平行四边形与一个三角形的底边长的比是1:2,高的比也是1:2,面积的比是多少?

3、两个长方形,他们的面积比是2:3,长的比是4:5,那么宽的比是多少?

练习卷

1. 一辆汽车从甲地开往乙地,每小时行20千米。

到达乙地后,又从乙地沿原路返回甲地,每小时行30千米。

这辆汽车往返甲、乙两地的平均速度是多少?

2. 一个长方形,如果它的长增加10%,宽减少20%,则它的面积有什么变化?

3. 一个圆柱体和一个圆锥体底面积的比是3:5,圆锥的高是圆柱高的4倍.求圆柱和圆锥体体积的比。

4. 一个圆锥的底面半径是一个圆柱底面半径的2倍,它们的体积相等,求圆柱圆锥的高的比。

5. 六(1)班一次考试,平均分为85分,其中八分之七及格,及格的同学平均分90分,那么不及格的同学平均分是多少?

6. 阅览室看书的学生中,男生占25%,又来了一些学生后,学生总人数增加20%,男生占总数的40%,男生增加百分之几?

7. 两个相同的瓶子里装满酒精溶液,一个瓶中酒精与水的的体积之比是3:1,而另一个瓶中酒精与水的体积之比4:1,若把两个瓶中酒精溶液混合,混合液中酒精与水的体积之比是多少?

8. 甲、乙两人步行的速度之比是13:11,如果甲、乙分别由A、B两地出发相向而行0.5小时后相遇;如果他们同向而行,那么甲追上乙需要几小时?。