超敏反应、病例讨论

- 格式:ppt

- 大小:1.64 MB

- 文档页数:40

加巴喷丁和普瑞巴林致药物超敏反应综合征病例分析及讨论药物超敏反应综合征又称为伴嗜酸性粒细胞增多和系统症状的药疹,是具有发热、皮疹及内脏损害三联征的急性严重性药物不良反应,相关的常见药物包括抗病毒药、抗惊厥药和抗结核药物。

DIHS 的临床表现主要为发热、皮疹和内脏损害,脏器受累多以肝脏为主、肾脏次之。

DIHS早期主要出现发热、皮疹、颜面部血管源性水肿和颈部淋巴结肿大伴压痛等症状。

对于DIHS 的临床诊断目前最常采用的诊断标准是由日本药物评估小组于2007 年制定的诊断标准。

加巴喷丁是一种人工合成的神经递质γ-氨基丁酸(GABA)类似物,目前被用于糖尿病性神经痛、三叉神经痛、带状疱疹后神经痛等神经病理性疼痛的治疗。

普瑞巴林和加巴喷丁同为GABA 类似物,具有抗惊厥、镇痛和抗焦虑作用。

目前加巴喷丁和普瑞巴林均为治疗带状疱疹后神经痛的指南推荐一线用药,在临床上被广泛使用。

一般资料病例女性,73 岁,因“右侧胸背部带状疱疹并疼痛 2 个月,全身皮疹20 天”于2022-08-01 入院。

病人自诉2 个月前出现右胸背部带状疱疹感染发作,并在相应皮损区域内出现烧灼样疼痛、针刺样疼痛,不伴头晕头痛、胸闷心悸、呼吸困难、寒战发热、四肢乏力等。

不放射至皮损区域外的其他部位。

疼痛呈持续发作,无明显昼夜规律,夜间疼痛发作影响睡眠。

曾在外院住院诊治,诊断为“带状疱疹神经痛”,经抗病毒(具体药物不祥)、甲钴胺营养神经、加巴喷丁缓解神经病理性疼痛等药物治疗后病情好转出院,20 天前出现全身皮疹,伴散在水疱及皮肤剥脱,不伴瘙痒,外院就诊,予用药治疗后稍好转。

现为进一步入院诊治,门诊拟“带状疱疹后神经痛”收住入院。

病人否认过敏史,既往无高血压、糖尿病、冠心病和肝肾疾病病史。

入院时主诉为右侧胸背部持续性烧灼样疼痛、针刺样疼痛。

入院查体:体温:39.0℃,脉搏:112次/分,呼吸:21 次/分,血压:137/70 mmHg。

神志清楚,头颈躯干四肢可见多发鲜红色皮疹,两侧腋窝、颈部淋巴结扪及肿大。

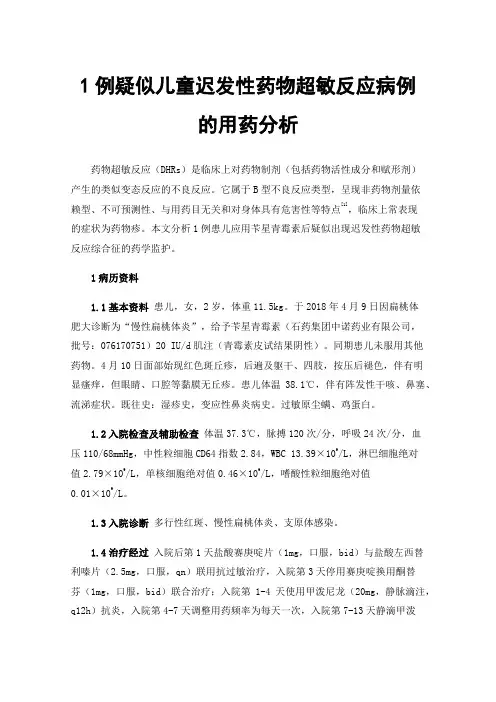

1例疑似儿童迟发性药物超敏反应病例的用药分析药物超敏反应(DHRs)是临床上对药物制剂(包括药物活性成分和赋形剂)产生的类似变态反应的不良反应。

它属于B型不良反应类型,呈现非药物剂量依赖型、不可预测性、与用药目无关和对身体具有危害性等特点[1],临床上常表现的症状为药物疹。

本文分析1例患儿应用苄星青霉素后疑似出现迟发性药物超敏反应综合征的药学监护。

1病历资料1.1基本资料患儿,女,2岁,体重11.5kg。

于2018年4月9日因扁桃体肥大诊断为“慢性扁桃体炎”,给予苄星青霉素(石药集团中诺药业有限公司,批号:076170751)20 IU/d肌注(青霉素皮试结果阴性)。

同期患儿未服用其他药物。

4月10日面部始现红色斑丘疹,后遍及躯干、四肢,按压后褪色,伴有明显瘙痒,但眼睛、口腔等黏膜无丘疹。

患儿体温38.1℃,伴有阵发性干咳、鼻塞、流涕症状。

既往史:湿疹史,变应性鼻炎病史。

过敏原尘螨、鸡蛋白。

1.2入院检查及辅助检查体温37.3℃,脉搏120次/分,呼吸24次/分,血压110/68mmHg,中性粒细胞CD64指数2.84,WBC 13.39×109/L,淋巴细胞绝对值2.79×109/L,单核细胞绝对值0.46×109/L,嗜酸性粒细胞绝对值0.01×109/L。

1.3入院诊断多行性红斑、慢性扁桃体炎、支原体感染。

1.4治疗经过入院后第1天盐酸赛庚啶片(1mg,口服,bid)与盐酸左西替利嗪片(2.5mg,口服,qn)联用抗过敏治疗,入院第3天停用赛庚啶换用酮替芬(1mg,口服,bid)联合治疗;入院第1-4天使用甲泼尼龙(20mg,静脉滴注,q12h)抗炎,入院第4-7天调整用药频率为每天一次,入院第7-13天静滴甲泼尼龙减量至10mg/d;入院第3-7天使用阿奇霉素(0.11g,静脉滴注,qd)抗感染治疗。

治疗4天后皮疹开始好转,慢性扁桃体炎也有所改善。

破伤风高度过敏患者的病例讨论时间:2014年4月18日地点:急救中心医护办参加人员:韩萍邢丽珍安研王秀红张中华沈春艳张文娟李春光张国红讨论病例:破伤风高度过敏患者的处理一、病例报告患者,袁錦添,男,7岁,忻府区东街人,于2014年4月17日18时45分主因摔倒后致头枕部出血,疼痛30分钟自行来院就诊,查患儿神志清,精神差,头枕部有约2~3CM裂口,做头颅CT后予以丽清创缝合,遵医嘱予以破伤风抗毒素皮试结果呈有米粒大水阳性,破伤风抗毒素批号20131164-1,皮丘直径大于5CM,有伪足,患者耳后有米粒大水泡,为慎重起见,当日未肌注破伤风抗毒素注射液,4月18日早8时,予再次做破伤风抗毒素皮试结果仍呈阳性,皮丘直径大于3CM,患者背部,上肢出现大量红疹,考虑患儿为高度过敏体质。

二、密切观察患者病情,监测生命体征,考虑患儿为高度过敏体质,停止进行破伤风抗毒素注射,护士长与患者家属沟通建议转上级医院诊治。

三、分析1破伤风皮试剂量不准确引起的假阳性可能性不大2患者对破伤风抗毒素高度过敏3患者极有可能是过敏体质四、建议1 李春光破伤风抗毒素是特异性抗体,具有中和破伤风抗毒素的作用,注射后可引起过敏反应,严重者表现为过敏性休克,可在注射后数分钟至数十分钟内突然发生。

患者表现为烦躁或淡漠,面色惨白,出冷汗,恶心,脉搏细速,血压下降,重者神志昏迷虚脱,如不及时抢救可以迅速死亡。

也有患者表现为血清病,主要症状为荨麻疹,发热,淋巴结肿大,偶有蛋白尿,呕吐,关节痛等,在皮试、注射后一定要严密观察,确保患者安全。

2张中华肌注前一定要进行破伤风皮试,皮试结果阴性后可直接将1500~3000U破伤风抗毒素一次性肌肉注射,如皮试结果呈阳性,而又必须肌注破伤风抗毒素的则需进行脱敏注射。

TAT皮试液配制用1ml注射器取TAT(1500U/ml)0.1ml,加生理盐水稀释至1ml,1ml内含有TAT150U,即可用于皮试。

TAT试实验方法取上液0.1ml(内含TAT15U)前臂腕横纹3横指正中处与腕横纹平行进针作皮内实验,注射量为0.1ml,20 分钟后判断皮试结果。

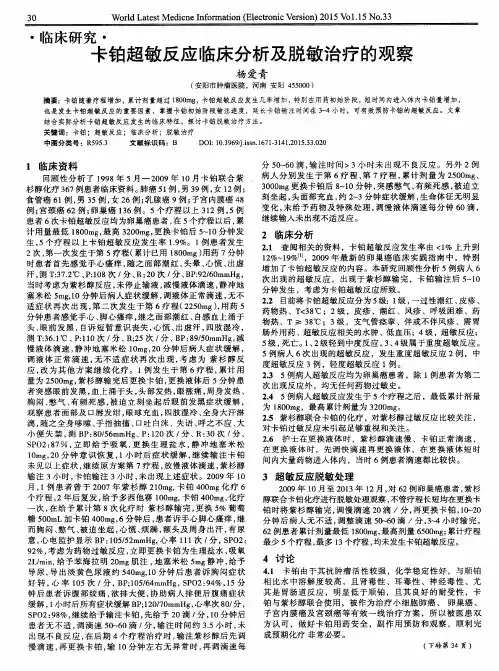

儿童药物超敏反应综合征5例临床分析【摘要】目的:探讨药物超敏反应综合征的临床表现及治疗方法。

方法:回顾分析5例药物超敏反应综合征患儿的临床资料。

结果:5例中3例因服用抗癫痫药物过敏,2例因抗生素过敏,治疗上均予停用可疑过敏药物后,静滴甲基强的松龙40~60mg/d及丙种球蛋白400mg/d治疗,经积极治疗后5例病人均治愈。

结论:早期使用皮质激素可有效控制病情,合用丙种球蛋白可减少激素用量和减轻激素所致的副反应,临床应用获得满意的效果。

【关键词】儿童;药物超敏反应;临床分析药物超敏反应综合征(drug-induced hypersensitivity syndrome,dhs)是一种急性广泛的皮疹,伴有系统性脏器受损及血液学异常的严重的全身性药物反应。

临床上少见,易被漏诊、误诊。

加上临床医师缺乏对该种药物反应的临床表现及诊断标准的了解,国内往往将其诊断为重症药疹,在这部分患者中往往包含有药物超敏反应综合征。

现将我院近5年来住院确诊为药物超敏反应综合征的患儿5例报告如下。

1 临床资料与方法1.1 一般资料本组5例患儿均系我科近5年来住院患儿,其临床表现及实验室检查,诊断为药物超敏反应综合征。

符合日本厚生省于2002年提出了修正版《dhs诊断标准》:增加了典型与非典型病例分类【1】。

其中男性3例,女性2例,年龄6月-13岁,平均年龄6.5岁,用药原因:3例癫痫患儿,1例传染性单核细胞增多症,1例败血症,既往均无过敏史。

1.2 dhs诊断标准(1)使用某些特定药物之后出现迟发型红斑并迅速发展,多数情况下进展为红皮病。

(2)于停药原因药之后,症状仍可迁延2周以上。

(3)伴发热38.0℃以上。

(4)伴有肝功能或其他脏器损害。

(5)伴有血液学异常:白细胞增高大于(10.0×109/l)和(或)出现异性淋巴细胞大于(5%)和(或)嗜酸粒细胞增多大于(0.15×109/l)。

(6)淋巴结肿大。

Ⅳ型超敏反应性疾疾病研究报告疾病别名:超敏反应所属部位:全身就诊科室:皮肤性病,风湿科病症体征:红斑样皮疹,手上有小水泡疾病介绍:据认为Ⅳ型反应起重要作用的临床疾病有接触性皮炎,超敏反应性肺炎,同种移植物排斥,细胞内病原体所致肉芽肿病,某些类型药物过敏,甲状腺炎以及狂犬病疫苗接种后发生的脑脊髓炎.上述后两种状况系在动物模型上证实,在人类疾病则是依据甲状腺和脑的炎性渗出物中出现淋巴细胞得到证实的.症状体征:症状及诊断当炎症反应表现为血管周围淋巴细胞和巨噬细胞浸润的组织学特征时,可怀疑为Ⅳ型反应.迟发型超敏皮肤试验和斑贴试验是测试迟发型超敏反应最稳定可行的方法.为防止接触性皮炎加重,斑贴试验需在皮炎消退后进行.将可疑变应原(适当浓度)涂敷于皮肤上,其上覆盖一不吸收的粘性斑片,留置48小时.若较早出现烧灼感和痒感,则将斑片揭去.阳性反应为出现红斑和一定程度的硬结,偶有水泡形成.由于有时直至揭去斑片后才出现反应,故局部需在72小时和96小时再观察.化验检查:1、迟发型超敏皮肤试验2、斑贴试验鉴别诊断:Ⅰ型超敏反应:又称过敏性变态反应或速发型变态反应。

由于抗原与抗体(通常是IGE类)在介质释放细胞上相互作用,使细胞上IGE的FO受纤搭桥,引起细胞活化,细胞内颗粒的膜与胞膜融合形成管道,使一些活性介质如组胺、5-羟色胺、慢反应物质-A(SPS-A)等释放。

这些介质能引起平滑肌收缩、毛细血管扩张、通透性增加和腺体分泌增多。

根据这些活性物质作用的靶细胞不同,可发生呼吸道过敏反应、消化道过敏反应、皮肤过敏反应或过敏性休克。

常见的Ⅰ型超敏反应有青霉素过敏反应,药物引起的药疹,食物引起的过敏性胃肠炎,花粉或尘埃引起的过敏性鼻炎、支气管哮喘等。

Ⅱ型超敏反应:又称细胞溶解型变态反应或细胞毒型变态反应。

细胞上的抗原与抗体结合时,由于补体、吞噬细胞或K细胞的作用、细胞被破坏。

例如血型不符的输血反应,新生儿溶血反应和药物引起的溶血性贫血都属于Ⅱ型超敏反应。

I型超敏反应病例-------食物引起的过敏性胃肠炎杨某,男,5岁,因“频繁呕吐半天余伴腹痛”就诊。

发病一小时前患儿进食清蒸海蟹1只,而后出现呕吐,为清水样,量中等。

伴有腹痛,为脐周、中上腹阵发性疼痛。

无发热、无腹泻、无皮疹。

该患儿有湿疹史及哮喘性支气管炎病史,3岁时喘息发作过1次,给予普米克(糖皮质激素类药)、喘康速(β2肾上腺素受体激动剂)吸入治疗,并服用开瑞坦(抗组胺药),以后未再发作。

以往曾有进食螃蟹史。

患儿母亲和外祖父有类似食物过敏史。

查体:神清,双侧腕关节、肘关节处可见湿疹,双下肢未见异常,心肺正常,腹平软,脐周、中上腹压痛(+),反跳痛(-),无肌紧张。

颈软,神经系统(-)。

实验室检查:血常规:嗜酸性粒细胞百分比为10%(正常值0.5-5%),其他指标正常。

血清IgE为1600IU/ml(正常值0-100IU/ml)。

诊断:过敏性胃肠炎。

处置:即给予琥珀氢考(糖皮质激素类药)静脉点滴,奥美拉唑(抑制胃酸分泌的质子泵抑制剂)静脉推注,同时限制饮食,仅予粥和幼儿配方奶,3d后腹痛消失,未再出现呕吐及腹痛症状。

医嘱:2周后给患儿作过敏原皮肤检测讨论问题:结合病例:1、引起患儿过敏的食物是什么?常见的I型超敏反应变应原有哪些?2、参与I型超敏反应的抗体类型是什么,影响其产生的因素是什么?3、嗜酸粒细胞增多的原因是什么?还有哪些细胞参与I型超敏反应?4、患儿发生过敏性胃肠炎的机制是什么?结合书上内容:5、介导I型超敏反应的生物活性介质的种类及其作用?6、什么是I型超敏反应的早期反应和晚期反应?7、I型超敏反应的发生过程分为哪几个阶段,试述其过程?8、I型超敏反应有哪些常见疾病?9、I型超敏反应的特点?10、超敏反应的防治原则有哪些?II型超敏反应病例-------自身免疫性溶血性贫血王某,女,36岁,乏力、面色苍白半个月。

半个月来出现进行性面色苍白、乏力,不能胜任工作,稍动则心慌、气短,尿色如浓茶。