四型超敏反应总结

- 格式:docx

- 大小:24.09 KB

- 文档页数:2

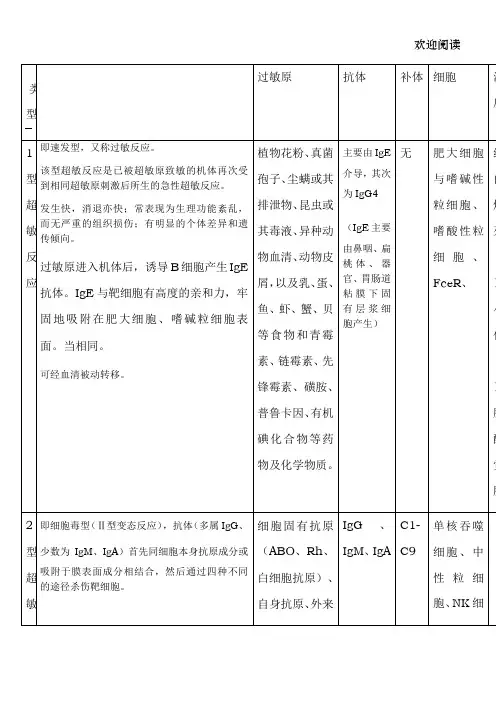

欢迎阅读类型过敏原抗体补体细胞活质1型超敏反应即速发型,又称过敏反应。

该型超敏反应是已被超敏原致敏的机体再次受到相同超敏原刺激后所生的急性超敏反应。

发生快,消退亦快;常表现为生理功能紊乱,而无严重的组织损伤;有明显的个体差异和遗传倾向。

过敏原进入机体后,诱导B细胞产生IgE抗体。

IgE与靶细胞有高度的亲和力,牢固地吸附在肥大细胞、嗜碱粒细胞表面。

当相同。

可经血清被动转移。

植物花粉、真菌孢子、尘螨或其排泄物、昆虫或其毒液、异种动物血清、动物皮屑,以及乳、蛋、鱼、虾、蟹、贝等食物和青霉素、链霉素、先锋霉素、磺胺、普鲁卡因、有机碘化合物等药物及化学物质。

主要由IgE介导,其次为IgG4(IgE主要由鼻咽、扁桃体、器官、胃肠道粘膜下固有层浆细胞产生)无肥大细胞与嗜碱性粒细胞、嗜酸性粒细胞、FceR、组白烯列()小化()肽酶觉肽2型超敏即细胞毒型(Ⅱ型变态反应),抗体(多属IgG、少数为IgM、IgA)首先同细胞本身抗原成分或吸附于膜表面成分相结合,然后通过四种不同的途径杀伤靶细胞。

细胞固有抗原(ABO、Rh、白细胞抗原)、自身抗原、外来IgG、IgM、IgAC1-C9单核吞噬细胞、中性粒细胞、NK细反应抗原或半抗原。

胞()各种血细胞可作为破会对象。

3型超敏反应即免疫复合物型(Ⅲ型变态反应),又称血管炎型超敏反应。

其主要特点是:游离抗原与相应抗体结合形成免疫复合物(IC),若IC不能被及时清除,即可在局部沉积,通过激活补体,并在血小板、中性粒细胞及其他细胞参与下,引发一系列连锁反应而致组织损伤。

自身的核抗原、特异性细胞抗原、肿瘤抗原、变性IgG以及外来的微生物抗原、寄生虫抗原、异种血清蛋白与药物半抗原。

IgG、IgM、IgAC3a、C5a、C5b67、C3b中性粒细胞、嗜碱性粒细胞、肥大细胞、血小板。

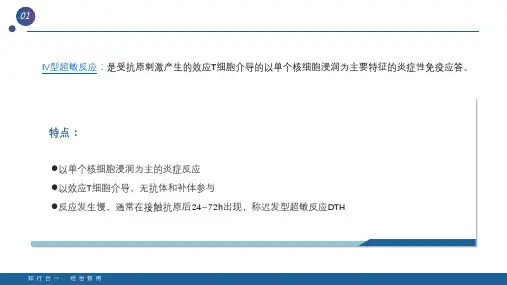

4型超敏反应Ⅳ型是由特异性致敏效应T细胞介导的,亦称细胞介导性。

此型超敏反应发生较慢,一般在接受超敏原刺激后24-72h发生,又称迟发型超敏反应。

iv型超敏反应原理

IV型超敏反应是指迟发性超敏反应,也称为细胞介导型超敏反应。

它主要通过T细胞介导,并且与特定的抗原结合后,诱导和调节免疫细胞的活化和分化。

IV型超敏反应主要包括两个步骤:敏感化和反应性。

1. 敏感化:当机体初次接触特定抗原时,抗原被处理和呈递给T细胞。

在此过程中,抗原感受性T细胞(Th0细胞)将分化为不同的类型(如Th1、Th2等)。

这个过程涉及到抗原递呈细胞(如树突状细胞、巨噬细胞等)、T细胞、和抗原的特定结合。

2. 反应性:在再次接触同一个抗原时,已经敏感化的T细胞会认出抗原,并释放出不同类型的细胞因子。

这些细胞因子包括炎性介质(如细胞因子、趋化因子等)和细胞毒性因子(如淋巴因子、自由基等),这些因子的产生导致局部组织变化和炎症反应。

IV型超敏反应在许多免疫相关疾病中起重要作用,如特应性皮炎、骨关节炎、类风湿关节炎等。

它是一种迟发性反应,通常在24小时以后才会出现症状,与IgE介导的I型超敏反应(即即发性过敏反应)有所不同。

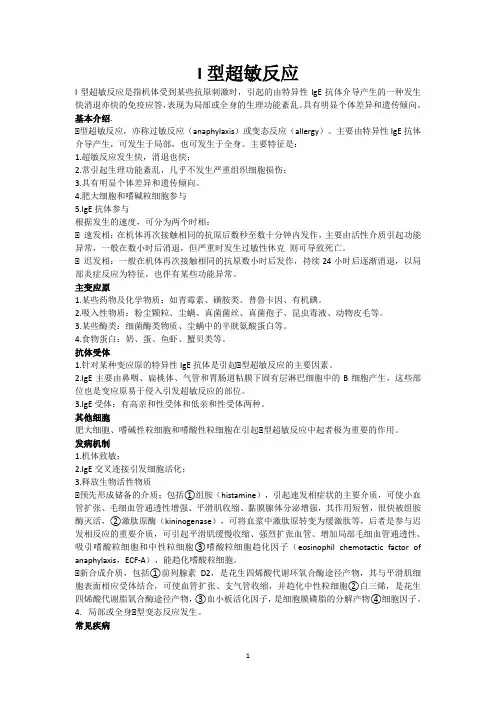

I型超敏反应I型超敏反应是指机体受到某些抗原刺激时,引起的由特异性IgE抗体介导产生的一种发生快消退亦快的免疫应答,表现为局部或全身的生理功能紊乱。

具有明显个体差异和遗传倾向。

基本介绍.Ⅰ型超敏反应,亦称过敏反应(anaphylaxis)或变态反应(allergy)。

主要由特异性IgE抗体介导产生,可发生于局部,也可发生于全身。

主要特征是:1.超敏反应发生快,消退也快;2.常引起生理功能紊乱,几乎不发生严重组织细胞损伤;3.具有明显个体差异和遗传倾向。

4.肥大细胞和嗜碱粒细胞参与5.IgE抗体参与根据发生的速度,可分为两个时相:Ⅰ 速发相:在机体再次接触相同的抗原后数秒至数十分钟内发作,主要由活性介质引起功能异常,一般在数小时后消退,但严重时发生过敏性休克则可导致死亡。

Ⅰ 迟发相:一般在机体再次接触相同的抗原数小时后发作,持续24小时后逐渐消退,以局部炎症反应为特征,也伴有某些功能异常。

主变应原1.某些药物及化学物质:如青霉素、磺胺类、普鲁卡因、有机碘。

2.吸入性物质:粉尘颗粒、尘螨、真菌菌丝、真菌孢子、昆虫毒液、动物皮毛等。

3.某些酶类:细菌酶类物质、尘螨中的半胱氨酸蛋白等。

4.食物蛋白:奶、蛋、鱼虾、蟹贝类等。

抗体受体1.针对某种变应原的特异性IgE抗体是引起Ⅰ型超敏反应的主要因素。

2.IgE主要由鼻咽、扁桃体、气管和胃肠道粘膜下固有层淋巴细胞中的B细胞产生,这些部位也是变应原易于侵入引发超敏反应的部位。

3.IgE受体:有高亲和性受体和低亲和性受体两种。

其他细胞肥大细胞、嗜碱性粒细胞和嗜酸性粒细胞在引起Ⅰ型超敏反应中起者极为重要的作用。

发病机制1.机体致敏;2.IgE交叉连接引发细胞活化;3.释放生物活性物质Ⅰ预先形成储备的介质;包括①组胺(histamine),引起速发相症状的主要介质,可使小血管扩张、毛细血管通透性增强、平滑肌收缩、黏膜腺体分泌增强,其作用短暂,很快被组胺酶灭活,②激肽原酶(kininogenase),可将血浆中激肽原转变为缓激肽等,后者是参与迟发相反应的重要介质,可引起平滑肌缓慢收缩、强烈扩张血管、增加局部毛细血管通透性、吸引嗜酸粒细胞和中性粒细胞③嗜酸粒细胞趋化因子(eosinophil chemotactic factor of anaphylaxis,ECF-A),能趋化嗜酸粒细胞。

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢12020年普通高等学校招生全国统一考试(山东模拟卷)语文一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读I(本题共5小题,19分)仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢2阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:《流浪地球》的票房奇迹,加上此前《三体》的热销,刘慈欣的作品影响巨大,但社会各界的评价却颇有两极分化之势。

刘慈欣的大多数作品都没有精巧的剧情或百转千回的人物感情,更多是直接甩出一个个宏大震撼的设定,靠设定本身为读者带来审美快感。

在他笔下,主人公与他人的情感联结不过是宇宙规律中很小的部分,和人类命运、宇宙洪荒相比,根本不值一提。

刘慈欣自称是“一个疯狂的技术主义者”,他坦承自己“喜欢文学因素较少、科幻因素较多的科幻作品,一直认为,透视现实和剖析人性不是科幻小说的任务,更不是它的优势”,甚至有过“把科幻从文学剥离出来”的激进想法。

在写作的过程中,刘慈欣却逐渐意识到需要保持“科学性与文学性的平衡、思想性与可读性的平衡、作为文学的科幻与作为商品的科幻的平衡”,他后来的作品“正是这些平衡的结果”,这“或多或少地背叛了自己的科幻理念”。

刘慈欣对文笔也并不是没有自觉。

他评价阿西莫夫的文笔,“平直、单色调、刚硬、呆板……几乎所有这类文学上的负面词都可以用来形容他的文笔”,却又话锋一转,表示“这种笔调无论如何是不适合文学的,但却很适合科幻,也使他的小说风靡世界”。

刘慈欣对于他敬仰的阿西莫夫的描述,显然也适用于他自己的文风。

(摘编自冰村《刘慈欣:黄金年代的守望者》)材料二:为什么有人认为科幻小说欠缺文学性?科幻小说描绘幻想世界,我们当然能够发现幻想世界与现实世界的某些相似性,但是在细节设置和整体结构方面,幻想世界是超出我们现在的社会结构和人的行为心理的。

一般的小说在进行情节描绘的时候,存在一种天然的便利性,作者不用浪费笔墨在整个世界的构想上,细节的描绘和推陈出新就成了这些小说的长处。

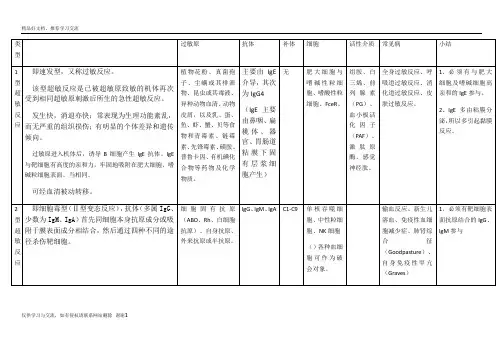

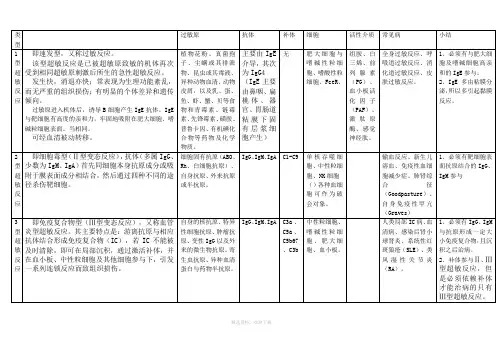

类型过敏原抗体补体细胞活性介质常见病小结1型超敏反应即速发型,又称过敏反应。

该型超敏反应是已被超敏原致敏的机体再次受到相同超敏原刺激后所生的急性超敏反应。

发生快,消退亦快;常表现为生理功能紊乱,而无严重的组织损伤;有明显的个体差异和遗传倾向。

过敏原进入机体后,诱导B细胞产生IgE抗体。

IgE与靶细胞有高度的亲和力,牢固地吸附在肥大细胞、嗜碱粒细胞表面。

当相同。

可经血清被动转移。

植物花粉、真菌孢子、尘螨或其排泄物、昆虫或其毒液、异种动物血清、动物皮屑,以及乳、蛋、鱼、虾、蟹、贝等食物和青霉素、链霉素、先锋霉素、磺胺、普鲁卡因、有机碘化合物等药物及化学物质。

主要由IgE介导,其次为IgG4(IgE主要由鼻咽、扁桃体、器官、胃肠道粘膜下固有层浆细胞产生)无肥大细胞与嗜碱性粒细胞、嗜酸性粒细胞、FceR、组胺、白三烯、前列腺素(PG)、血小板活化因子(PAF)、激肽原酶、感觉神经肽。

全身过敏反应、呼吸道过敏反应、消化道过敏反应、皮肤过敏反应。

1、必须有与肥大细胞及嗜碱细胞高亲和的IgE参与。

2、IgE多由粘膜分泌,所以多引起黏膜反应。

2型超敏反应即细胞毒型(Ⅱ型变态反应),抗体(多属IgG、少数为IgM、IgA)首先同细胞本身抗原成分或吸附于膜表面成分相结合,然后通过四种不同的途径杀伤靶细胞。

细胞固有抗原(ABO、Rh、白细胞抗原)、自身抗原、外来抗原或半抗原。

IgG、IgM、IgA C1-C9 单核吞噬细胞、中性粒细胞、NK细胞()各种血细胞可作为破会对象。

输血反应、新生儿溶血、免疫性血细胞减少症、肺肾综合征(Goodpasture)、自身免疫性甲亢(Graves)1、必须有靶细胞表面抗原结合的IgG、IgM参与3型超敏反应即免疫复合物型(Ⅲ型变态反应),又称血管炎型超敏反应。

其主要特点是:游离抗原与相应抗体结合形成免疫复合物(IC),若IC不能被及时清除,即可在局部沉积,通过激活补体,并在血小板、中性粒细胞及其他细胞参与下,引发一系列连锁反应而致组织损伤。

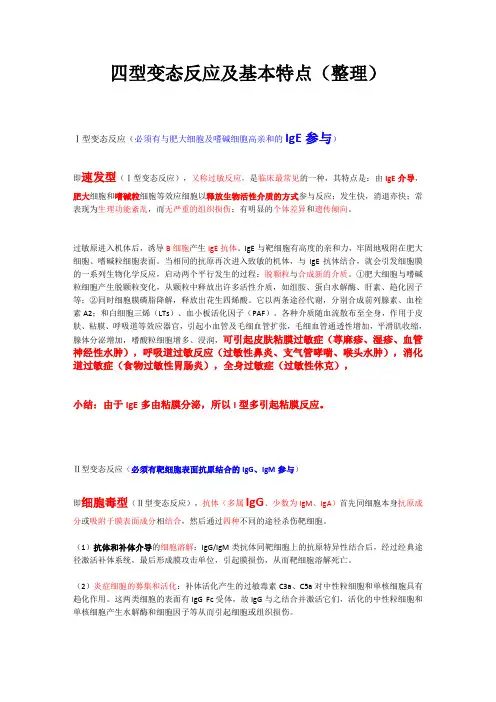

四型变态反应及基本特点(整理)Ⅰ型变态反应(必须有与肥大细胞及嗜碱细胞高亲和的IgE参与)即速发型(Ⅰ型变态反应),又称过敏反应,是临床最常见的一种,其特点是:由IgE介导,肥大细胞和嗜碱粒细胞等效应细胞以释放生物活性介质的方式参与反应;发生快,消退亦快;常表现为生理功能紊乱,而无严重的组织损伤;有明显的个体差异和遗传倾向。

过敏原进入机体后,诱导B细胞产生IgE抗体。

IgE与靶细胞有高度的亲和力,牢固地吸附在肥大细胞、嗜碱粒细胞表面。

当相同的抗原再次进入致敏的机体,与IgE抗体结合,就会引发细胞膜的一系列生物化学反应,启动两个平行发生的过程:脱颗粒与合成新的介质。

①肥大细胞与嗜碱粒细胞产生脱颗粒变化,从颗粒中释放出许多活性介质,如组胺、蛋白水解酶、肝素、趋化因子等;②同时细胞膜磷脂降解,释放出花生四烯酸。

它以两条途径代谢,分别合成前列腺素、血栓素A2;和白细胞三烯(LTs)、血小板活化因子(PAF)。

各种介质随血流散布至全身,作用于皮肤、粘膜、呼吸道等效应器官,引起小血管及毛细血管扩张,毛细血管通透性增加,平滑肌收缩,腺体分泌增加,嗜酸粒细胞增多、浸润,可引起皮肤粘膜过敏症(荨麻疹、湿疹、血管神经性水肿),呼吸道过敏反应(过敏性鼻炎、支气管哮喘、喉头水肿),消化道过敏症(食物过敏性胃肠炎),全身过敏症(过敏性休克),小结:由于IgE多由粘膜分泌,所以I型多引起粘膜反应。

Ⅱ型变态反应(必须有靶细胞表面抗原结合的IgG、IgM参与)即细胞毒型(Ⅱ型变态反应),抗体(多属IgG、少数为IgM、IgA)首先同细胞本身抗原成分或吸附于膜表面成分相结合,然后通过四种不同的途径杀伤靶细胞。

(1)抗体和补体介导的细胞溶解:IgG/IgM类抗体同靶细胞上的抗原特异性结合后,经过经典途径激活补体系统,最后形成膜攻击单位,引起膜损伤,从而靶细胞溶解死亡。

(2)炎症细胞的募集和活化:补体活化产生的过敏毒素C3a、C5a对中性粒细胞和单核细胞具有趋化作用。

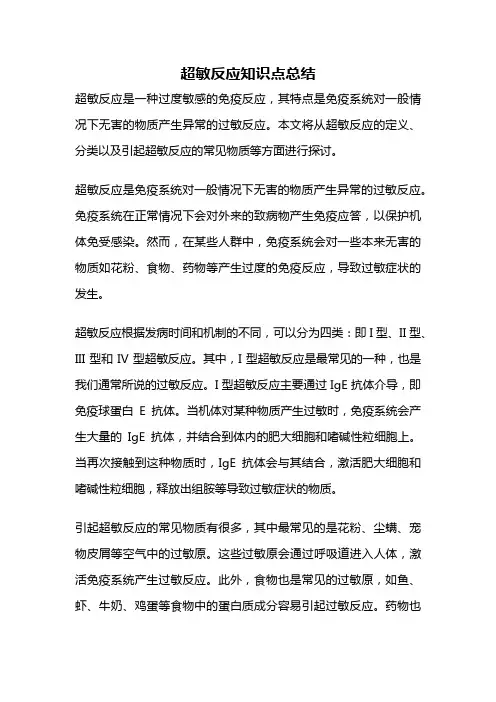

超敏反应知识点总结超敏反应是一种过度敏感的免疫反应,其特点是免疫系统对一般情况下无害的物质产生异常的过敏反应。

本文将从超敏反应的定义、分类以及引起超敏反应的常见物质等方面进行探讨。

超敏反应是免疫系统对一般情况下无害的物质产生异常的过敏反应。

免疫系统在正常情况下会对外来的致病物产生免疫应答,以保护机体免受感染。

然而,在某些人群中,免疫系统会对一些本来无害的物质如花粉、食物、药物等产生过度的免疫反应,导致过敏症状的发生。

超敏反应根据发病时间和机制的不同,可以分为四类:即I型、II型、III型和IV型超敏反应。

其中,I型超敏反应是最常见的一种,也是我们通常所说的过敏反应。

I型超敏反应主要通过IgE抗体介导,即免疫球蛋白E抗体。

当机体对某种物质产生过敏时,免疫系统会产生大量的IgE抗体,并结合到体内的肥大细胞和嗜碱性粒细胞上。

当再次接触到这种物质时,IgE抗体会与其结合,激活肥大细胞和嗜碱性粒细胞,释放出组胺等导致过敏症状的物质。

引起超敏反应的常见物质有很多,其中最常见的是花粉、尘螨、宠物皮屑等空气中的过敏原。

这些过敏原会通过呼吸道进入人体,激活免疫系统产生过敏反应。

此外,食物也是常见的过敏原,如鱼、虾、牛奶、鸡蛋等食物中的蛋白质成分容易引起过敏反应。

药物也是引起超敏反应的常见原因,如青霉素、阿司匹林等。

此外,某些化学物质如染料、香精等也可能引起超敏反应。

超敏反应的症状多种多样,可以表现为呼吸道症状、皮肤症状、消化道症状等。

常见的症状包括喷嚏、流涕、鼻塞、咳嗽、喉咙痒等呼吸道症状;皮肤症状包括红斑、湿疹、荨麻疹等;消化道症状包括恶心、呕吐、腹泻等。

严重的超敏反应可导致过敏性休克,甚至危及生命。

针对超敏反应,预防和治疗是非常重要的。

预防措施主要包括避免接触过敏原,保持清洁卫生,增强自身免疫力等。

治疗方面,常用的方法包括抗过敏药物的使用,如抗组胺药、类固醇等。

在严重的超敏反应中,可能需要应用肾上腺素等紧急救治。

四型变态反应及基本特点(整理)Ⅰ型变态反应(必须有与肥大细胞及嗜碱细胞高亲和的IgE参与)即速发型(Ⅰ型变态反应),又称过敏反应,是临床最常见的一种,其特点是:由IgE 介导,肥大细胞和嗜碱粒细胞等效应细胞以释放生物活性介质的方式参与反应;发生快,消退亦快;常表现为生理功能紊乱,而无严重的组织损伤;有明显的个体差异和遗传倾向。

过敏原进入机体后,诱导B细胞产生IgE抗体。

IgE与靶细胞有高度的亲和力,牢固地吸附在肥大细胞、嗜碱粒细胞表面。

当相同的抗原再次进入致敏的机体,与IgE抗体结合,就会引发细胞膜的一系列生物化学反应,启动两个平行发生的过程:脱颗粒与合成新的介质。

①肥大细胞与嗜碱粒细胞产生脱颗粒变化,从颗粒中释放出许多活性介质,如组胺、蛋白水解酶、肝素、趋化因子等;②同时细胞膜磷脂降解,释放出花生四烯酸。

它以两条途径代谢,分别合成前列腺素、血栓素A2;和白细胞三烯(LTs)、血小板活化因子(PAF)。

各种介质随血流散布至全身,作用于皮肤、粘膜、呼吸道等效应器官,引起小血管及毛细血管扩张,毛细血管通透性增加,平滑肌收缩,腺体分泌增加,嗜酸粒细胞增多、浸润,可引起皮肤粘膜过敏症(荨麻疹、湿疹、血管神经性水肿),呼吸道过敏反应(过敏性鼻炎、支气管哮喘、喉头水肿),消化道过敏症(食物过敏性胃肠炎),全身过敏症(过敏性休克),小结:由于IgE多由粘膜分泌,所以I型多引起粘膜反应。

Ⅱ型变态反应(必须有靶细胞表面抗原结合的IgG、IgM参与)即细胞毒型(Ⅱ型变态反应),抗体(多属IgG、少数为IgM、IgA)首先同细胞本身抗原成分或吸附于膜表面成分相结合,然后通过四种不同的途径杀伤靶细胞。

(1)抗体和补体介导的细胞溶解:IgG/IgM类抗体同靶细胞上的抗原特异性结合后,经过经典途径激活补体系统,最后形成膜攻击单位,引起膜损伤,从而靶细胞溶解死亡。

(2)炎症细胞的募集和活化:补体活化产生的过敏毒素C3a、C5a对中性粒细胞和单核细胞具有趋化作用。

Ⅳ型超敏反应一、概念细胞介导的免疫反应有不同的类型。

与上述的由特异性抗体介导的三种类型的超敏反应不同,Ⅳ型或迟发型超敏反应(delayed type hypersensitivity,DTH)是由特异性致敏效应T细胞介导的细胞免疫应答的一种类型。

在豚鼠、大鼠和小鼠中,对绝大多数蛋白质抗原的DTH反应均可经CD4+T细胞被动转移。

但最近证明,CD 8+T细胞也可被动转移DTH样反应。

如抗病毒的DTH反应主要是由CD8+T细胞介导的。

而对注射入体内的蛋白质或细胞外的抗原主要由CD4+T细胞所介导。

DTH反应中的最终效应细胞是活化的单个核吞噬细胞。

该型反应均在接触抗原24小时反应出现反应,故称为迟发型超敏反应。

在对胞内寄生菌如分枝杆菌、单核细胞增多性李斯德氏菌、病毒、真菌感染的许多变态反应中;对某些简单化学物质的接触性皮炎中以及对移植组织器官的排斥反应中均可见DTH反应。

典型的皮肤DTH反应1.Jones-Mote反应是一种以可溶性抗原单独注射或抗原加福氏不完全佐剂免疫动物后所出现的皮肤DTH反应。

24小时反应达到高峰,红肿明显,但硬结持续时间较短,皮肤的反应消退较早。

其组织学改变的主要特征是皮损中有大量嗜碱性粒细胞浸润,故现亦称此反应为皮肤嗜碱性粒细胞超敏反应(cutaneous basophil h ypersensit ivrity,CBH)。

不过致敏T细胞仍是引起CBH的主要细胞,因注射抗T细胞血清后CBH被抑制,提示嗜碱性细胞的大量浸润可能是一种较早出现的继发反应的表现。

2.结核菌素反应临床上具有诊断意义的结核菌素试验是DTH的原型。

在被试者前臂皮内注射结核素(结核杆菌菌体脂蛋白)或分枝结核杆菌的纯化蛋白衍生物(purified protein derivative,PPD)后,如被检者曾有结核感染史但已痊愈或接种过介苗,则在注射后约4小时,中性粒细胞聚集在注射部位后毛细静脉周围,随继中性粒细胞的浸润迅速消退。

类

型

过敏原抗体补体细胞活性介质常见病小结

1型超敏反应

即速发型,又称过敏反应。

该型超敏反应是已被超敏原致敏的机体再次

受到相同超敏原刺激后所生的急性超敏反应。

发生快,消退亦快;常表现为生理功能紊乱,

而无严重的组织损伤;有明显的个体差异和遗传

倾向。

过敏原进入机体后,诱导B细胞产生IgE抗体。

IgE

与靶细胞有高度的亲和力,牢固地吸附在肥大细胞、嗜

碱粒细胞表面。

当相同。

可经血清被动转移。

植物花粉、真菌孢

子、尘螨或其排泄

物、昆虫或其毒液、

异种动物血清、动物

皮屑,以及乳、蛋、

鱼、虾、蟹、贝等食

物和青霉素、链霉

素、先锋霉素、磺胺、

普鲁卡因、有机碘化

合物等药物及化学

物质。

主要由IgE

介导,其次

为IgG4

(IgE主要

由鼻咽、扁

桃体、器

官、胃肠道

粘膜下固

有层浆细

胞产生)

无肥大细胞与

嗜碱性粒细

胞、嗜酸性粒

细胞、FceR、

组胺、白

三烯、前

列腺素

(PG)、

血小板活

化因子

(PAF)、

激肽原

酶、感觉

神经肽。

全身过敏反应、呼

吸道过敏反应、消

化道过敏反应、皮

肤过敏反应。

1、必须有与肥大

细胞及嗜碱细胞高

亲和的IgE参与。

2、IgE多由粘膜分

泌,所以多引起黏膜

反应。

2型超敏反应

即细胞毒型(Ⅱ型变态反应),抗体(多属IgG、

少数为IgM、IgA)首先同细胞本身抗原成分或吸

附于膜表面成分相结合,然后通过四种不同的途

径杀伤靶细胞。

细胞固有抗原

(ABO、Rh、白细胞

抗原)、自身抗原、

外来抗原或半抗原。

IgG、IgM、IgA C1-C9单核吞噬细

胞、中性粒细

胞、NK细胞

()各种血细

胞可作为破

会对象。

输血反应、新生儿

溶血、免疫性血细

胞减少症、肺肾综

合征

(Goodpasture)、

自身免疫性甲亢

(Graves)

1、必须有靶细胞表

面抗原结合的IgG、

IgM参与

3型超敏反应

即免疫复合物型(Ⅲ型变态反应),又称血管

炎型超敏反应。

其主要特点是:游离抗原与相应

抗体结合形成免疫复合物(IC),若IC不能被

及时清除,即可在局部沉积,通过激活补体,并

在血小板、中性粒细胞及其他细胞参与下,引发

一系列连锁反应而致组织损伤。

自身的核抗原、特异

性细胞抗原、肿瘤抗

原、变性IgG以及外

来的微生物抗原、寄

生虫抗原、异种血清

蛋白与药物半抗原。

IgG、IgM、IgA C3a、

C5a、

C5b67

、C3b

中性粒细胞、

嗜碱性粒细

胞、肥大细

胞、血小板。

人类局部IC病、血

清病、感染后肾小

球肾炎、系统性红

斑狼疮(SLE)、类

风湿性关节炎

(RA)。

1、必须有IgG、IgM

与抗原形成一定大

小免疫复合物,且沉

积之后治病。

2、补体参与Ⅱ、Ⅲ

型超敏反应,但

是必须依赖补体

才能治病的只有

Ⅲ型超敏反应。

4型超敏反应

Ⅳ型是由特异性致敏效应T细胞介导的,亦称

细胞介导性。

此型超敏反应发生较慢,一般在接

受超敏原刺激后24-72h发生,又称迟发型超敏

反应。

此型超敏反应无明显个体差异,无抗体和

补体参与。

主要有细胞内寄生

菌(结核杆菌、麻风

杆菌、布氏杆菌)、

病毒、真菌(白色念

珠菌、毛廯菌)、寄

生虫、化学物质等

细胞因子及

效应分子:

IFN-r、IFN-B、

IL-2、IL-3和

GM-CSF

主要是T细胞

(CD4+TH1

细胞、CD8+Tc

细胞)、单核

吞噬细胞。

传染性Ⅳ型超敏

反应、接触性皮

炎。