IV型超敏反应

- 格式:ppt

- 大小:2.65 MB

- 文档页数:24

Ⅳ型超敏反应性疾病是怎么回事?

*导读:本文向您详细介绍Ⅳ型超敏反应性疾病的病理病因,Ⅳ型超敏反应性疾病主要是由什么原因引起的。

*一、Ⅳ型超敏反应性疾病病因

*一、病因:

机体因自身稳定作用被破坏而出现针对自身组织成分的抗

体(或细胞)介导免疫。

又称自身变态反应。

其发生的原因有:①出现了新抗原或释放出原来隐蔽的隔绝抗原,免疫系统未耐受、一旦接触(如由于创伤引起释放),即产生免疫应答。

如在青春期前尚未形成的精子、病毒感染或恶性转化后形成的新抗原;②机体正常成分发生某些改变后,暴露出的新抗原决定簇刺激免疫系统引起自身免疫。

例如,抗体由于与抗原结合而变形扭转,暴露出一些在结合前并未显现的氨基酸序列(可以作为抗原决定簇),从而刺激机体产生针对自身成分的抗体。

补体系统中的某些成分也可如此。

这种方式形成的抗体几乎只能与变形抗体或补体所暴露的决定簇起反应。

类风湿性关节炎特有的类风湿因子就是针对改变了的免疫球蛋白的对应抗体;③由于交叉反应抗原的免疫作用,也可刺激机体产生针对自身的免疫应答。

这些交叉反应抗原可以有某些与自身成分一样的抗原决定簇。

例如,某些株链球菌引起感染(风湿热)后,可出现针对心肌及心内膜的抗体。

*温馨提示:以上就是对于Ⅳ型超敏反应性疾病病因,Ⅳ型超敏反应性疾病是由什么原因引起的相关内容叙述,更多有关Ⅳ型超敏反应性疾病方面的知识,请继续关注疾病库,或者在站内搜索“Ⅳ型超敏反应性疾病”找到更多扩展内容,希望以上内容可以帮助到您!。

有许多化学物质引起的迟发型变态反应,表现为接触性皮炎与湿疹,这类职业性皮炎约占整个职业性皮炎的60%.引起这类皮肤病的化学物质有镍、铬、砷、汞、松节油、润滑油、硝基萘及苯胺染料、甲醛、鞣酸、二硝基氯苯、重铬酸盐、环氧树脂、酚醛树脂等。

这类皮炎发生的机理是这些化学物质与表皮角质蛋白结合后,皮肤脂质作佐剂,使T淋巴细胞母细胞化,并在淋巴结和脾脏中增殖,这些致敏的淋巴细胞再回到血循环中,当再次接触相同致敏原,经过24小时后,医.学教育网搜集整理可发生急性皮炎,48至96小时达到高峰。

临床表现为局部皮肤发红、出现硬结和水泡。

转为慢性时,局部出现湿疹及明显的苔癣样变。

铍病可出现慢性肺部肉芽肿、间质性肺炎、过敏性皮炎。

接触少量铍即可发病,其临床表现与剂量无明显关系。

铍中毒时可见血清丙种球蛋白含量增高,皮肤斑贴试验阳性,说明发生了迟发型变态反应。

iv型超敏反应原理

IV型超敏反应是指迟发性超敏反应,也称为细胞介导型超敏反应。

它主要通过T细胞介导,并且与特定的抗原结合后,诱导和调节免疫细胞的活化和分化。

IV型超敏反应主要包括两个步骤:敏感化和反应性。

1. 敏感化:当机体初次接触特定抗原时,抗原被处理和呈递给T细胞。

在此过程中,抗原感受性T细胞(Th0细胞)将分化为不同的类型(如Th1、Th2等)。

这个过程涉及到抗原递呈细胞(如树突状细胞、巨噬细胞等)、T细胞、和抗原的特定结合。

2. 反应性:在再次接触同一个抗原时,已经敏感化的T细胞会认出抗原,并释放出不同类型的细胞因子。

这些细胞因子包括炎性介质(如细胞因子、趋化因子等)和细胞毒性因子(如淋巴因子、自由基等),这些因子的产生导致局部组织变化和炎症反应。

IV型超敏反应在许多免疫相关疾病中起重要作用,如特应性皮炎、骨关节炎、类风湿关节炎等。

它是一种迟发性反应,通常在24小时以后才会出现症状,与IgE介导的I型超敏反应(即即发性过敏反应)有所不同。

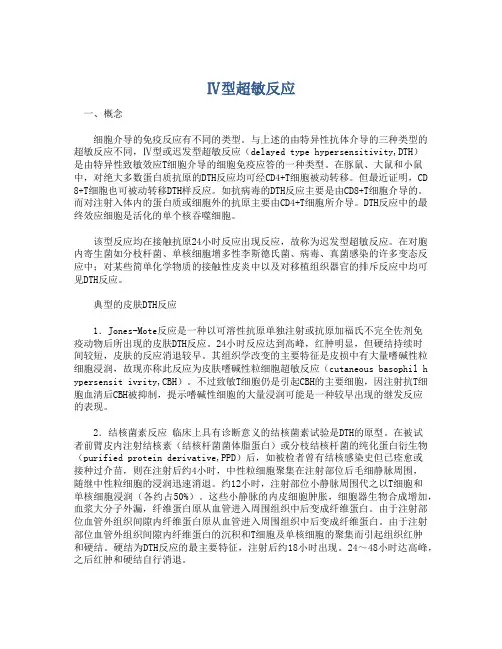

Ⅳ型超敏反应一、概念细胞介导的免疫反应有不同的类型。

与上述的由特异性抗体介导的三种类型的超敏反应不同,Ⅳ型或迟发型超敏反应(delayed type hypersensitivity,DTH)是由特异性致敏效应T细胞介导的细胞免疫应答的一种类型。

在豚鼠、大鼠和小鼠中,对绝大多数蛋白质抗原的DTH反应均可经CD4+T细胞被动转移。

但最近证明,CD 8+T细胞也可被动转移DTH样反应。

如抗病毒的DTH反应主要是由CD8+T细胞介导的。

而对注射入体内的蛋白质或细胞外的抗原主要由CD4+T细胞所介导。

DTH反应中的最终效应细胞是活化的单个核吞噬细胞。

该型反应均在接触抗原24小时反应出现反应,故称为迟发型超敏反应。

在对胞内寄生菌如分枝杆菌、单核细胞增多性李斯德氏菌、病毒、真菌感染的许多变态反应中;对某些简单化学物质的接触性皮炎中以及对移植组织器官的排斥反应中均可见DTH反应。

典型的皮肤DTH反应1.Jones-Mote反应是一种以可溶性抗原单独注射或抗原加福氏不完全佐剂免疫动物后所出现的皮肤DTH反应。

24小时反应达到高峰,红肿明显,但硬结持续时间较短,皮肤的反应消退较早。

其组织学改变的主要特征是皮损中有大量嗜碱性粒细胞浸润,故现亦称此反应为皮肤嗜碱性粒细胞超敏反应(cutaneous basophil h ypersensit ivrity,CBH)。

不过致敏T细胞仍是引起CBH的主要细胞,因注射抗T细胞血清后CBH被抑制,提示嗜碱性细胞的大量浸润可能是一种较早出现的继发反应的表现。

2.结核菌素反应临床上具有诊断意义的结核菌素试验是DTH的原型。

在被试者前臂皮内注射结核素(结核杆菌菌体脂蛋白)或分枝结核杆菌的纯化蛋白衍生物(purified protein derivative,PPD)后,如被检者曾有结核感染史但已痊愈或接种过介苗,则在注射后约4小时,中性粒细胞聚集在注射部位后毛细静脉周围,随继中性粒细胞的浸润迅速消退。

超敏反应的分型方法有

超敏反应的分型方法主要有以下几种:

1. 根据病理机制:超敏反应可分为I型、II型、III型和IV型四种类型。

- I型超敏反应(即即时型超敏反应):通常为IgE介导的超敏反应,如过敏性哮喘、过敏性鼻炎、荨麻疹等。

- II型超敏反应(即细胞毒性型超敏反应):通常为细胞介导的超敏反应,如自身免疫性血小板减少性紫癜、溶血性贫血等。

- III型超敏反应(即免疫复合物型超敏反应):通常为免疫复合物介导的超敏反应,如系统性红斑狼疮等。

- IV型超敏反应(即迟发型超敏反应):通常为细胞介导的超敏反应,如接触性皮炎、接触性过敏性皮炎等。

2. 根据表现形式:超敏反应可分为即时反应和迟发反应。

- 即时反应:反应时间通常在数分钟至数小时内发生,如过敏性结膜炎等。

- 迟发反应:反应时间通常在24小时至数天内发生,如接触性皮炎等。

3. 根据致敏原:超敏反应可根据不同的致敏物质进行分类,如食物过敏、药物过敏、昆虫咬伤过敏等。

需要注意的是,超敏反应的分型方法可能因研究或临床实践的不同而有所差异,以上所述仅为常见的分类方法之一。

具体的分类方法还需根据具体情况和医生的判断进行界定。

Ⅳ型超敏反应性疾疾病研究报告疾病别名:超敏反应所属部位:全身就诊科室:皮肤性病,风湿科病症体征:红斑样皮疹,手上有小水泡疾病介绍:据认为Ⅳ型反应起重要作用的临床疾病有接触性皮炎,超敏反应性肺炎,同种移植物排斥,细胞内病原体所致肉芽肿病,某些类型药物过敏,甲状腺炎以及狂犬病疫苗接种后发生的脑脊髓炎.上述后两种状况系在动物模型上证实,在人类疾病则是依据甲状腺和脑的炎性渗出物中出现淋巴细胞得到证实的.症状体征:症状及诊断当炎症反应表现为血管周围淋巴细胞和巨噬细胞浸润的组织学特征时,可怀疑为Ⅳ型反应.迟发型超敏皮肤试验和斑贴试验是测试迟发型超敏反应最稳定可行的方法.为防止接触性皮炎加重,斑贴试验需在皮炎消退后进行.将可疑变应原(适当浓度)涂敷于皮肤上,其上覆盖一不吸收的粘性斑片,留置48小时.若较早出现烧灼感和痒感,则将斑片揭去.阳性反应为出现红斑和一定程度的硬结,偶有水泡形成.由于有时直至揭去斑片后才出现反应,故局部需在72小时和96小时再观察.化验检查:1、迟发型超敏皮肤试验2、斑贴试验鉴别诊断:Ⅰ型超敏反应:又称过敏性变态反应或速发型变态反应。

由于抗原与抗体(通常是IGE类)在介质释放细胞上相互作用,使细胞上IGE的FO受纤搭桥,引起细胞活化,细胞内颗粒的膜与胞膜融合形成管道,使一些活性介质如组胺、5-羟色胺、慢反应物质-A(SPS-A)等释放。

这些介质能引起平滑肌收缩、毛细血管扩张、通透性增加和腺体分泌增多。

根据这些活性物质作用的靶细胞不同,可发生呼吸道过敏反应、消化道过敏反应、皮肤过敏反应或过敏性休克。

常见的Ⅰ型超敏反应有青霉素过敏反应,药物引起的药疹,食物引起的过敏性胃肠炎,花粉或尘埃引起的过敏性鼻炎、支气管哮喘等。

Ⅱ型超敏反应:又称细胞溶解型变态反应或细胞毒型变态反应。

细胞上的抗原与抗体结合时,由于补体、吞噬细胞或K细胞的作用、细胞被破坏。

例如血型不符的输血反应,新生儿溶血反应和药物引起的溶血性贫血都属于Ⅱ型超敏反应。

/

Ⅳ型超敏反应性疾病最有效的治疗方法,得了Ⅳ型超敏反应性疾

病该怎么办

Ⅳ型超敏反应性疾病最有效的西医治疗方法

一、治疗:

如果反应像是变应性,通常需停止肇事药物,毒性反应则不同,通常减少剂量后可保持药效而不引起药物反应.停药后几天内多数变应性反应会消失.治疗通常仅限于镇痛和止痒.血清病时的关节痛常可用阿司匹林或其他非类固醇抗炎药控制.药物性发热,不痒的皮疹或器官系统轻度反应等情况不需治疗.然而,如果病人为急性发热,有多系统受累的体征,或伴有表皮剥脱性皮炎,则需采用强化糖皮质激素治疗(如每日口服40~80mg强的松)。

有时为了拯救生命,需持续使用一种药物而无视变应性的出现,例如用青霉素治疗细菌性心内膜炎,即使出现麻疹样皮疹,荨麻疹或药物性发热仍可持续使用.荨麻疹按以上介绍的方法治疗,包括必要时用糖皮质激素。

快速药物脱敏采用于有过敏史,激发试验阳性或皮肤试验(对青霉素,胰岛素,抗血清)阳性,但又必须治疗而无变通方法时。

Ⅳ型超敏反应性疾病最有效的中医治疗方法

文章来自:39疾病百科 /sxcmfyxjb1/yyzl/。