有关原油乳状液稳定性的研究

- 格式:pdf

- 大小:399.21 KB

- 文档页数:10

原油主要以原油乳状液的形式开采,原油乳状液是一种油包水多相分散体系,影响其性质的因素非常多,如原油的粘度及含水量等等,研究原油乳状液十分困难。

由于提高采收率技术的应用,原油中胶质和沥青质的含量增加,增加了原油性质的复杂性。

化学驱油剂的应用提高了采出液的粘度和乳状液的稳定性,增加了原油输送和加工的难度,在解决问题时可能造成不必要的成本浪费。

目前,国内外原油乳状液的严重稳定性问题主要集中在天然表面活性剂的分析上。

研究结果表明,在油滴的油水界面上积累了大量的胶质和沥青质物质,在油滴表面形成了一层具有弹性的膜,这是提高原油乳状液质量的关键。

此外,影响原油界面膜的重要因素还有很多,如性质、张力、粘度和Zeta 电位等等。

一、影响原油乳状液界面性质与油水分离的因素在原油运输、生产时会发生混合,以及开采时注入化学剂、原油中含有的活性组分,对加强原油乳状液稳定性有直接作用。

其主要影响因素为:1.沥青质、胶质。

天然乳化剂是从原油中制取稳定乳化液的关键,包括胶质、沥青质和固体颗粒。

在天然乳化剂当中,沥青质对提高原油乳化剂稳定性的作用最为明显,其次是胶质。

沥青质是原油中的非烃部分,可溶于苯、甲苯,不溶于小分子;胶质是原油中以真溶液形式存在的高极性化合物。

两种表面活性和极性都很强。

它们能在乳状液表面形成界面膜,提高原油乳状液的稳定性。

界面膜是一种有机酸。

液膜呈酸性,所以胶质界面的其膜的强度较小。

而沥青胶束状态会受到胶质溶解作用发生改变,呈现为分散的沥青颗粒态。

二者乳化作用,在原油中分散沥青质微粒,很少发生沉淀,加强了与油水界面的吸附性,提高界面活性。

2.聚合物。

采油中会投入大量的化学剂,会生成W/O、O/W、多重乳化乳状液的混合物。

近些年聚合物驱在油田开采中应用愈加广泛,而驱油剂HPAM 的使用,增加了采出液的粘度,提升了乳状液的稳定性。

3.其他因素(1)固体颗粒。

作为一种微米级和亚微米级的物质,它是一种原油乳化剂,对原油乳状液的稳定性起到一定的作用。

原油-水乳状液物性及管流反相规律研究的开题报告一、研究背景由于当前能源消费状况和环保要求,水力压裂技术日益广泛应用于油气开采领域。

在水力压裂过程中,原油与注入的压裂液快速混合,形成一种非常复杂的乳状液,该乳状液具有不同于原油和水的物性,导致其在管道内的流动规律与传统液体不同,存在一些独特且复杂的问题需要研究。

二、研究内容本研究将通过实验方法,研究原油-水乳状液的物性,包括密度、黏度、稳定性、表面张力等参数,并探讨其在管道内的流动规律及其反相变化的影响因素。

同时,研究乳状液的流变性质及其对管道摩擦阻力和能耗的影响,为乳状液在油气开采过程中的输送和处理提供理论和实践指导。

三、研究方法1.实验方法:采用旋转齿轮式流变仪和旋转圆盘式流量计等设备,分别测试乳状液的流变性质和在不同条件下的流量。

2.统计方法:通过对实验数据进行统计分析,得出乳状液的物理化学性质和在管道内的流动规律。

对提高乳状液的输送效率和降低能耗提供参考。

四、研究意义1.深入了解油气开采过程中形成的乳状液的物化性质和流动特性,为合理设计和选择传输管道和输送方案提供理论基础和实践指导。

2.为油气行业提供新型乳化剂的开发和使用的理论依据和实验基础,降低乳化剂的使用成本和环境污染。

3.发展新的传输工艺和设备,提高乳状液的输送效率和安全性能,提高油气开采的经济效益。

五、预期成果1.得到原油-水乳状液的物理化学性质和在管道内的流动规律,并对影响因素进行探究。

2.建立原油-水乳状液在管道内的流动数学模型,为优化乳状液输送方案提供理论基础和工程帮助。

3.提出新型乳化剂的开发和使用方案,为工业化生产提供科学可行的技术手段。

有关原油乳状液稳定性的研究第15卷第1期油⽥化学1998年第87-96页Oilfield Chemistry3⽉25⽇有关原油乳状液稳定性的研究Ξ杨⼩莉 陆婉珍(北京⽯油化⼯科学研究院)摘要 本⽂从原油中天然乳化剂的主要组分沥青质的性质及其对原油乳状液稳定性的影响,原油乳状液界⾯膜性质及破乳剂对界⾯膜性质的影响等⽅⾯综述了近⼗年来国外在原油乳状液稳定性研究⽅⾯的进展。

主题词原油乳状液 界⾯膜性质 原油天然乳化剂 沥青质 破乳机理 综述世界开采出的原油有近80%以原油乳状液形式存在[1]。

原油破乳也对原油开采、运输及加⼯⼗分重要[2,3]。

对原油乳状液稳定性的研究⽇益深⼊。

原油乳状液是⼗分复杂的分散体系,以油包⽔(W/O)为主。

原油产地、开采⽅式等因素使原油乳状液性质千变万化。

有许多因素影响原油乳状液的稳定性,如原油密度、粘度、⽔含量、⽔滴直径、⽔滴带电性、⽔相性质、原油中固体颗粒、界⾯膜强度和粘性及乳状液的⽼化等等。

这众多的因素增加了原油乳状液稳定性研究的复杂性。

现已查明,原油之所以能形成稳定的乳状液,主要是由于原油含有天然乳化剂[4,5],原油乳状液的稳定性在很⼤程度上取决于由天然乳化剂形成的界⾯膜[6],破乳剂能影响界⾯膜的稳定性[7]。

⽬前对于原油乳状液稳定与破坏的研究,主要集中在天然乳化剂和破乳剂对界⾯膜性质的影响上。

近⼗年来国外针对各产地的原油乳状液进⾏的研究很多,涉及范围及内容⼗分⼴泛。

在我国此项研究尚较薄弱。

本⽂将对近⼗年来国外在(1)原油天然乳化剂主要成分沥青质的性质;(2)原油乳状液界⾯膜性质及(3)破乳剂对界⾯膜性质影响这三个⽅⾯的研究⼯作作⼀简要概述。

1 沥青质性质研究111 沥青质———原油中天然乳化剂的主要成分沥青质通常是指⽯油中不溶于⼩分⼦正构烷烃(如正戊烷、正庚烷等)⽽溶于苯的物质。

它是⽯油中分⼦量最⼤,极性最强的⾮烃组分。

原油中天然乳化剂包括⾼熔点⽯蜡、胶质、粘Ξ收稿⽇期:1996211207;修改⽇期:1997205230。

《微生物乳化原油的机理及影响因素研究》篇一一、引言随着全球对可再生能源和环保的日益关注,微生物技术在石油工业中的应用逐渐受到重视。

微生物乳化原油技术作为一种新兴的石油开采和污染治理方法,具有广阔的应用前景。

本文旨在研究微生物乳化原油的机理及其影响因素,为进一步推动该技术的应用提供理论支持。

二、微生物乳化原油的机理微生物乳化原油的机理主要包括生物表面活性剂的产生、微生物与原油组分的相互作用以及乳状液的稳定化。

具体过程如下:1. 生物表面活性剂的产生微生物在生长过程中能够产生生物表面活性剂,如糖脂、脂肽等。

这些表面活性剂具有降低油水界面张力、促进油水混合的作用。

微生物通过分泌这些表面活性剂,将原油中的大分子烃类物质转化为小分子烃类物质,从而实现原油的乳化。

2. 微生物与原油组分的相互作用微生物与原油组分之间的相互作用也是实现乳化的关键过程。

一方面,微生物的代谢产物可以改变原油的物理化学性质,如降低粘度、提高流动性;另一方面,微生物能够通过产生生物酶等物质,催化原油中某些成分的水解、氧化等反应,使原油更易被乳化。

3. 乳状液的稳定化生物表面活性剂在油水界面上形成一层薄膜,使油滴被包裹并稳定在水中,形成稳定的乳状液。

这种稳定的乳状液有利于原油的开采和后续处理。

三、影响因素研究微生物乳化原油的效果受多种因素影响,主要包括微生物种类、环境条件、原油性质及操作条件等。

1. 微生物种类不同种类的微生物具有不同的代谢产物和酶系,因此对原油的乳化效果也不同。

目前已有多种微生物被证实具有乳化原油的能力,如假单胞菌、芽孢杆菌等。

2. 环境条件环境条件如温度、pH值、盐度等对微生物的生长和代谢具有重要影响,从而影响其乳化效果。

一般来说,适宜的温度和pH 值有利于微生物的生长和代谢产物的产生,从而提高乳化效果。

3. 原油性质原油的组成复杂,不同产地的原油性质差异较大。

一般来说,轻质原油比重质原油更容易被乳化。

此外,原油中的杂质、含硫量等也会影响其乳化效果。

乳状液的稳定性理论乳状液是一种多相分散体系,液珠与介质之间存在着很大的相界面,体系的界面能很大,属于热力学不稳定体系。

关于乳状液的形成和稳定性,直到现在为止还没有一个完整的理论。

因此,在某种意义上讲,乳状液的稳定理论还停留在解释乳状液性质的阶段。

所谓稳定,是指所配制的乳状液在一定条件下,不破坏、不改变类型。

根据乳化剂的作用,乳状液的形成、稳定原因可归纳为以下几个方面:界面张力的降低;界面膜的形成;扩散双电层的建立;固体的润湿吸附作用等。

低界面张力乳状液是多相粗分散物系,界面总面积及界面能是很大的,是热力学不稳定体系,加入乳化剂(一般为表面活性剂)能降低界面张力,促使乳状液稳定。

例如,煤油与水的界面张力一般为49mN/m,加入适当的乳化剂(如聚氧乙烯聚氧丙烯嵌段聚醚类表面活性剂)后界面张力可降至1mN/m以下,此时可形成比较稳定的乳状液。

但是,油水界面间仍然还有界面能,还是不稳定。

由此看来,只靠降低界面张力和界面能,还不足以维持乳状液的稳定。

并非任何一种表面活性剂都能形成稳定的乳状液。

乳化剂对稳定乳状液有一定的选择性,最常用的判断方法是根据HLB值(HydropHile-LipopHile Balance)作出选择。

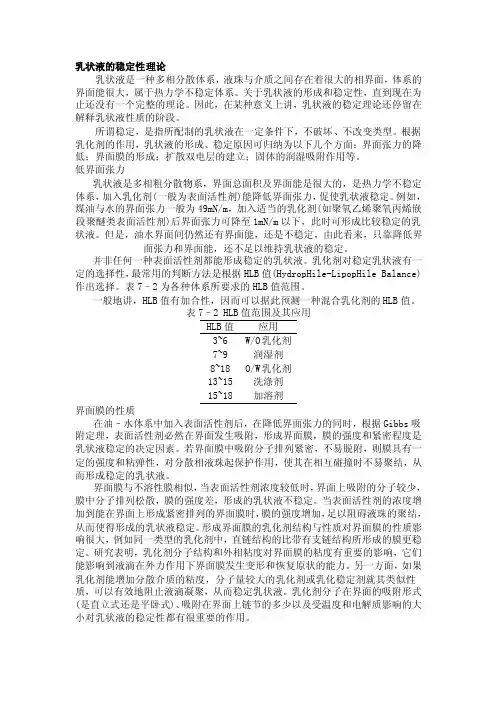

表7–2为各种体系所要求的HLB值范围。

一般地讲,HLB值有加合性,因而可以据此预测一种混合乳化剂的HLB值。

表7–2 HLB值范围及其应用HLB值应用3~6 W/O乳化剂7~9 润湿剂8~18 O/W乳化剂13~15 洗涤剂15~18 加溶剂界面膜的性质在油–水体系中加入表面活性剂后,在降低界面张力的同时,根据Gibbs吸附定理,表面活性剂必然在界面发生吸附,形成界面膜,膜的强度和紧密程度是乳状液稳定的决定因素。

若界面膜中吸附分子排列紧密,不易脱附,则膜具有一定的强度和粘弹性,对分散相液珠起保护作用,使其在相互碰撞时不易聚结,从而形成稳定的乳状液。

界面膜与不溶性膜相似,当表面活性剂浓度较低时,界面上吸附的分子较少,膜中分子排列松散,膜的强度差,形成的乳状液不稳定。

原油乳状液的破乳机理及破乳方法摘要:归纳了近年来对原油乳状液破乳机理和破乳方法的研究进展,介绍了各种方法的特点、破乳机理和发展现状,对今后乳状液破乳工作的发展提出了建议。

关键词:原油乳状液破乳机理破乳方法原油乳状液的稳定性主要取决于油水界面膜,近年来,随着原油开采进入中后期,采油技术的不断开发和应用,大量的表面活性剂用来驱油,使得原油组成变得更加复杂,因此不断深入研究原油乳状液的破乳机理及新的破乳方法对油田的持续开发具有重要意义。

下面对原油乳状液的破乳机理及破乳方法的研究情况做了归纳,希望对广大油田科研工作者提供参考。

一、原油乳状液的破乳机理目前,由于原油乳状液的形成及稳定性的因素复杂,以及影响原油乳状液破乳的因素众多,以致原油乳状液破乳的机理没有完全弄清楚。

破乳就是破坏乳状液的稳定性,将其从稳定体系变成不稳定体系,最终达到脱水目的。

人们在长期的实践中,总结了一些破乳剂的作用机理:1.顶替或置换机理这种机理认为:破乳剂加入到原油乳状液后,由于破乳剂比乳状液的成膜物质具有更高的表面活性,所以能迅速吸附到油水界面上,将部分原成膜化合物顶替出来,形成新界面膜强度比原来界面膜强度低,减弱了界面膜的稳定性,从而促进原油乳状液的破乳。

这种机理已经被大多数学者认可。

2.反相作用机理这种机理认为,向乳状液中加入破乳剂,发生了相转变,即使原来的稳定油包水型乳状液类型转变为与其相反的乳状液类型,破乳剂的作用是充当水包油型乳化剂,在发生相转变的时候水由于受重力的作用而脱出。

3.润湿增溶机理这种机理认为破乳剂分子对乳状液的乳化膜有很强的溶解能力,从而破坏界面膜。

破乳剂分子可以润湿成膜物质,这种润湿包括水湿和油湿,分别使成膜物质向水中或油中溶解,从而破坏界面膜。

这类破乳剂也可被称作增溶剂。

3.絮凝-聚结机理絮凝作用是指分子量较大的破乳剂分子可将原油乳状液中的分散水滴聚集在一起,形成鱼卵状的聚集体。

这一过程是一个可逆过程,称作絮凝作用。

原油乳状液的破乳机理及破乳方法摘要:归纳了近年来对原油乳状液破乳机理和破乳方法的研究进展,介绍了各种方法的特点、破乳机理和发展现状,对今后乳状液破乳工作的发展提出了建议。

关键词:原油乳状液破乳机理破乳方法原油乳状液的稳定性主要取决于油水界面膜,近年来,随着原油开采进入中后期,采油技术的不断开发和应用,大量的表面活性剂用来驱油,使得原油组成变得更加复杂,因此不断深入研究原油乳状液的破乳机理及新的破乳方法对油田的持续开发具有重要意义。

下面对原油乳状液的破乳机理及破乳方法的研究情况做了归纳,希望对广大油田科研工作者提供参考。

一、原油乳状液的破乳机理目前,由于原油乳状液的形成及稳定性的因素复杂,以及影响原油乳状液破乳的因素众多,以致原油乳状液破乳的机理没有完全弄清楚。

破乳就是破坏乳状液的稳定性,将其从稳定体系变成不稳定体系,最终达到脱水目的。

人们在长期的实践中,总结了一些破乳剂的作用机理:1.顶替或置换机理这种机理认为:破乳剂加入到原油乳状液后,由于破乳剂比乳状液的成膜物质具有更高的表面活性,所以能迅速吸附到油水界面上,将部分原成膜化合物顶替出来,形成新界面膜强度比原来界面膜强度低,减弱了界面膜的稳定性,从而促进原油乳状液的破乳。

这种机理已经被大多数学者认可。

2.反相作用机理这种机理认为,向乳状液中加入破乳剂,发生了相转变,即使原来的稳定油包水型乳状液类型转变为与其相反的乳状液类型,破乳剂的作用是充当水包油型乳化剂,在发生相转变的时候水由于受重力的作用而脱出。

3.润湿增溶机理这种机理认为破乳剂分子对乳状液的乳化膜有很强的溶解能力,从而破坏界面膜。

破乳剂分子可以润湿成膜物质,这种润湿包括水湿和油湿,分别使成膜物质向水中或油中溶解,从而破坏界面膜。

这类破乳剂也可被称作增溶剂。

3.絮凝-聚结机理絮凝作用是指分子量较大的破乳剂分子可将原油乳状液中的分散水滴聚集在一起,形成鱼卵状的聚集体。

这一过程是一个可逆过程,称作絮凝作用。

第38卷第2期2021年6月25日油田化学Oilfield ChemistryVol.38No.225Jun,2021//文章编号:1000-4092(2021)02-360-08乳状液稳定性影响因素及其分子动力学模拟研究进展*王志华1,2,许云飞1,戚向东1,刘晓宇1,洪家骏1(1.东北石油大学提高油气采收率教育部重点实验室,黑龙江大庆163318;2.东北石油大学黑龙江省石油石化多相介质处理及污染防治重点实验室,黑龙江大庆163318)摘要:油水乳状液的稳定性直接影响着油田地面生产系统中原油脱水及污水处理工艺技术的高效运行。

针对原油极性组分沥青质、胶质,特别是实施三次采油化学驱中聚合物、表面活性剂等驱油剂返出对油水乳状液形成与稳定的影响,基于对宏观尺度研究这些因素影响所形成相关认识的综述,从可视化、乳状液体系密度分布、乳状液结构径向分布函数、油水界面形成能及分子扩散系数等表征出发,论述了分子动力学模拟在研究油水界面稳定机制方面的进展及软件平台。

认为分子动力学模拟因具有微观结构表征的优势而已成为揭示相间界面作用的一种重要方法,同时,突破模型简化和单因素模拟的局限,综合内、外相组分特性,并兼顾温度、压力等外部因素,从微观尺度探究分子吸附、液滴聚并、液滴分离,是今后分子动力学模拟方法在油水乳化与破乳分离领域的研究应用和发展方向。

图5参54关键词:乳化稳定性;界面膜;界面形成能;原油乳状液;分子动力学;综述中图分类号:TE863文献标识码:ADOI:10.19346/ki.1000-4092.2021.02.028*收稿日期:2020-01-15;修回日期:2020-06-29。

基金项目:国家自然科学基金“油水乳状液流场压降与剪切能的关联及其对化学破乳机制的影响”(项目编号51404068),中国石油科技创新基金“基于超声驻波场的采出液起泡泡沫衰变机理及动力学研究”(项目编号2019D-5007-0501)。

石油乳状液概述说明以及解释1. 引言1.1 概述石油乳状液是由石油和水相混合形成的一种复杂流体体系。

在许多工业生产过程中,石油乳状液经常出现,并对生产操作和产品质量产生重要影响。

理解和控制石油乳状液的性质与行为对于改善生产效率、优化产品品质以及确保工业系统的安全运行至关重要。

1.2 文章结构本文将分为五个部分来探讨石油乳状液的概述、特点、形成机制与成分分析,以及其在工业生产中的应用与所面临的挑战。

具体结构如下:1) 引言:简要介绍文章的主题和目标。

2) 石油乳状液的定义和特点:阐述石油乳状液的定义,描述其主要特点以及对应用领域的重要性。

3) 石油乳状液的形成机制与成分分析:解释形成机制概述,详细讨论主要成分,并提供影响因素和控制方法。

4) 石油乳状液在工业生产中的应用与挑战:综述石油乳状液在不同工业领域的应用,并介绍实际案例。

同时,探讨该复杂流体体系所面临的挑战,并提出解决途径。

5) 结论与展望:总结文章的主要观点和结论,并对未来发展进行展望,提出建议。

1.3 目的本文旨在全面了解和解释石油乳状液的性质、特点以及其在工业生产中的应用。

通过深入研究和分析,希望能够为相关领域的从业者提供有价值的理论指导和实践指南,帮助他们更好地理解和应对石油乳状液相关问题。

此外,本文也将探讨可能的未来发展方向,并提出一些合理可行的建议,以推动该领域的进一步发展和创新。

2. 石油乳状液的定义和特点:2.1 定义:石油乳状液是由石油及其相关物质与水通过机械、化学或电化学等方法形成的一个稳定的混合体。

它通常由水相分散于油相中形成,外观呈现乳白色或浑浊状态。

石油乳状液可以在自然界中形成,也可通过工业生产获得。

2.2 特点:(1)微观性质:石油乳状液是一种多相体系,主要由水分散相和石油连续相组成。

根据不同的形成机制和应用领域,其中还可能包含气泡、胶体颗粒等各种微观组分。

(2)稳定性:石油乳状液通常具有较好的物理和化学稳定性。

第15卷第1期油田化学1998年第87-96页Oilfield Chemistry3月25日有关原油乳状液稳定性的研究Ξ杨小莉 陆婉珍(北京石油化工科学研究院)摘要 本文从原油中天然乳化剂的主要组分沥青质的性质及其对原油乳状液稳定性的影响,原油乳状液界面膜性质及破乳剂对界面膜性质的影响等方面综述了近十年来国外在原油乳状液稳定性研究方面的进展。

主题词原油乳状液 界面膜性质 原油天然乳化剂 沥青质 破乳机理 综述世界开采出的原油有近80%以原油乳状液形式存在[1]。

原油破乳也对原油开采、运输及加工十分重要[2,3]。

对原油乳状液稳定性的研究日益深入。

原油乳状液是十分复杂的分散体系,以油包水(W/O)为主。

原油产地、开采方式等因素使原油乳状液性质千变万化。

有许多因素影响原油乳状液的稳定性,如原油密度、粘度、水含量、水滴直径、水滴带电性、水相性质、原油中固体颗粒、界面膜强度和粘性及乳状液的老化等等。

这众多的因素增加了原油乳状液稳定性研究的复杂性。

现已查明,原油之所以能形成稳定的乳状液,主要是由于原油含有天然乳化剂[4,5],原油乳状液的稳定性在很大程度上取决于由天然乳化剂形成的界面膜[6],破乳剂能影响界面膜的稳定性[7]。

目前对于原油乳状液稳定与破坏的研究,主要集中在天然乳化剂和破乳剂对界面膜性质的影响上。

近十年来国外针对各产地的原油乳状液进行的研究很多,涉及范围及内容十分广泛。

在我国此项研究尚较薄弱。

本文将对近十年来国外在(1)原油天然乳化剂主要成分沥青质的性质;(2)原油乳状液界面膜性质及(3)破乳剂对界面膜性质影响这三个方面的研究工作作一简要概述。

1 沥青质性质研究111 沥青质———原油中天然乳化剂的主要成分沥青质通常是指石油中不溶于小分子正构烷烃(如正戊烷、正庚烷等)而溶于苯的物质。

它是石油中分子量最大,极性最强的非烃组分。

原油中天然乳化剂包括高熔点石蜡、胶质、粘Ξ收稿日期:1996211207;修改日期:1997205230。

第一作者、通讯联系人:女,1963年2月生,1984年大连理工大学精细化工系毕业,获学士学位,1987年在该系获硕士学位,高级工程师,在读博士生,通讯地址:100083北京市学院路18号914信箱石油化工水处理中心。

第二作者,女,1924年9月生,1946年重庆中央大学化工系毕业,获学士学位,1948年美国Illinos大学无机化学系毕业,获硕士学位,1951年美国Ohio州立大学无机化学系毕业,获博士学位,石油化工科学研究院学术委员会委员,中科院院士。

土等泥质固体颗粒和沥青质等。

沥青质是形成原油乳状液的主要因素[8],天然乳化剂对原油乳状液稳定性影响的研究主要是针对沥青质进行的,许多研究中直接采用戊烷或庚烷沥青质。

Sjoblom 研究小组[9]在进行挪威大陆架原油乳状液稳定性研究时,用专门建立的一套溶解萃取分离方法从挪威原油中分离出界面活性组分,在由界面活性组分配制的模型乳状液与真实原油乳状液的稳定性之间得到了很好的对应关系,发现去除了界面活性组分的原油很难再形成稳定的原油乳状液。

Acevedo 等[10,11]研究了Negro 和Zuata 两种原油中的天然界面活性物质。

他们从水和沥青质有机溶液形成的乳化层(油层)中提取出的天然乳化剂,其界面活性能反映原油的界面活性,去除了这些物质的原油界面活性明显下降。

二个研究小组分离出的天然乳化剂的元素组成列于表1。

表1 界面活性组分元素分析CH O N H/C O/C N/C Negro 庚烷沥青质82.38.11.9 1.9 1.180.0170.020从该沥青质中提取的界面活性物质80.57.92.2 1.8 1.180.0200.019Zuata 庚烷沥青质82.57.93.7 2.1 1.150.0340.022从该沥青质中提取的界面活性物质82.67.91.9 1.6 1.150.0170.017挪威原油界面活性物质86.29.3 1.790.51 1.290.015Acevedo 等人提取的界面活性物质的元素组成与沥青质极为相似,S joblom 等人认为他们提取的界面活性物质是以沥青质为主。

这些研究结果进一步证实沥青质为原油天然乳化剂的主要组分。

112 沥青质的结构沥青质是原油乳状液天然乳化剂中最重要的组分。

沥青质不仅对原油乳状液的形成及稳定有重要的作用,而且对原油性质、开采、运输及加工也有重要影响。

对沥青质的研究一直是石油工作者的研究热点。

图1 石油沥青质的平均分子结构模型60年代以来,以晏德福为代表的学者[12-16]应用各种先进物理仪器分析方法(如NMR ,XRD ,IR 等)和化学降解方法深入、细致地研究沥青质,大大加深了人们对沥青质结构的认识。

一般认为沥青质的基本结构是以稠合的芳香环系为核心,周围连接有若干个环烷环,芳香环和环烷环上带有若干长度不一的正构或异构烷基侧链,分子中杂有各种含S 、N 、O 的基团,有时还络合有Ni 、V 、Fe 等金属。

沥青质通常采用平均分子结构模式表示,当前广泛采用的结构示意图是晏德福提出的(图1)。

近十几年来还提88油 田 化 学1998年 出了其他一些分子模型[17-20],反映人们对沥青质化学结构的不同见解。

分子量是表征沥青质分子结构最基本最重要的数据之一,直接表示沥青质分子的大小。

沥青质分子量很难准确测定。

这是因为沥青质极易发生缔合而形成聚集体[15]。

由于缔合作用,在溶液状态下测得的沥青质分子量往往较大[21]。

文献报道的沥青质分子量大到上万小到几百[15],与测定方法有关。

一般认为沥青质分子量在几千范围。

113 沥青质中的杂原子原油中绝大多数的杂原子集中在胶质沥青质中。

氧原子是沥青质发生缔合及具有表面活性的重要原因。

Moschopedis 等人[22]和Ignasiak 等人[23]通过乙酰化和甲硅烷甲基化或在氢化锂铝中测定沥青中-OH 所生氢,证明Athabasca 原油沥青质中75%以上的氧以-OH 存在,其余以-COOH 和-C =O 存在于酮和喹啉等化合物中。

-OH 多形成分子内氢键。

Acevedo 等人[24]研究Orinoco 盆地原油的庚烷沥青质时发现沥青质、胶质分子之间存在分子间氢键。

Storm 等人[25]研究Ratawi 渣油时也证实沥青质分子间存在氢键相互作用,这种分子间相互作用使沥青质在300—400℃的高温还能保持完整的缔合状态。

Frankman 等人[26]从Athabasca 戊烷沥青质的低分子量组分中鉴定出一系列含氧化合物,主要是醇、酮、酸和亚砜类。

其中,羧酸化合物为含不同烷基的羧酸系列,对沥青质界面活性有一定的贡献[11]。

沥青质不还浓缩了石油中大部分氮,绝大部分以五元环吡咯型和六元环吡啶型化合物存在[27,28],由四个吡咯环组成的卟啉类化合物也具有较强的界面活性[29]。

114 沥青质及沥青质溶液的胶体化学性质Pfeiffer [30]提出的沥青胶体结构模型中,沥青质处在胶束中心,胶束内部和表面吸附着分散介质(胶质和油分),分散介质中分子量越大芳香性越强的组分越靠近胶束中心,分子量小芳香性低的轻质组分吸附在胶束周围,逐渐地过渡到油相。

沥青质胶束在油相中的分散状态和分散程度主要取决于胶质的含量。

A —晶粒;B —侧链;C —微粒;D —胶束;E —弱键;F —空穴;G —分子内堆集;H —分子间堆集;I —胶质;K —石油卟啉;M —金属图2 沥青质的胶束聚集模型 晏德福等人[12]在对各种沥青质的结构进行了系统的研究后,提出更有代表性的沥青质胶束聚集模型(图2)。

3—5个如图1所示芳香片相互堆积形成沥青质颗粒(图2(a )),沥青质颗粒在分子间氢键和颗粒间偶极力作用下形成沥青质胶束(图2(b ))。

这个模型揭示了以沥青98 第15卷第1期杨小莉等:有关原油乳状液稳定性的研究09油 田 化 学1998年 质为核心的原油胶态体系的层次结构,直观地展示了沥青质分子通过自缔合生成的胶束。

Acevedo等人[24]研究六种Orinoco沥青质时,测得甲基化沥青质或吡啶溶解的沥青质的分子量下降较多,而在非有机溶液中由于分子发生缔合,测得的沥青质分子量偏高。

Shue等人[21]测定Ratawi渣油沥青质分子量时发现沥青质分子在稀溶液中也能发生缔合,使分子量难以准确测定。

Fendler[31]认为沥青质颗粒应如同表面活性剂一样,存在临界胶束浓度(cmc)现象,浓度超过cmc时会形成胶束。

Andersen等人[32]鉴定出沥青质在有机溶液中的缔合体,认为缔合过程为:沥表质单分子→(颗粒→胶束)→缔合体。

胶束通过颗粒(相当于晏德福模型中3—5个芳香单片的堆积体)间氢键形成,较大缔合体通过胶束相互连接形成。

同一种沥青质分别溶于三种不同溶剂(烷烃/甲苯等)测得的cmc(量热法)不同,形成的胶束也不同。

沥青质在稀溶液中就可发生缔合形成胶束。

Shue等人[33]将Ratawi渣油中提出的庚烷沥青质溶解在吡啶等有机溶液中测定表面张力,证实存在类似表面活性剂的cmc,浓度超过cmc时沥青质分子发生自缔合而形成胶束。

Wasan等人[34]在研究East Texas沥青质界面张力随浓度变化时,发现沥青质庚醇溶液中也存在cmc。

最近G altsev等人[35]采用电子核双共振谱技术(ENDOR)研究了自然条件下原油中的沥青质缔合体,发现沥青质缔合体具有较高的缔合能,在室温至90℃沥青质的大多数分子相互缔合,缔合体的核是缩合的芳香片状化合物的堆积体,半径约为1nm。

以沥青质为核的胶束的外层是易变而不稳定的,低分子有机物能渗透到缔合体中间,接近内核,破坏缔合体。

115 沥青质界面性质研究11511 沥青质在界面吸附与解吸动力学在原油乳状液中,沥青质在界面的吸附对界面膜强度起重要作用并影响乳状液的稳定性。

Shue等人[33]测得0.01%Ratawi沥青质甲苯溶液/水的动态界面张力随时间延长而下降,即界面张力是时间的函数,油水界面张力随沥青质在界面上吸附量的增加而显著降低。

沥青质在界面的吸附最终达到平衡,但由于结构复杂及多分散,沥青质形成胶束及解缔合需要较长时间,达到吸附平衡也需要较长时间。

体系中沥青质在界面吸附与解吸过程主要由分子从溶液向界面扩散所决定。

吸附在界面的沥青质分子不仅形成单分子膜层,还形成次层(Sublayer)。

在不同的有机溶液中沥青质的界面活性不同,这与扩散控制机理有关。

Shue等人[36]将0.5%沥青质吡啶溶液作特殊预处理,使缔合分子成为单个分子,通过测定动态界面张力的变化,发现浓度高于cmc时沥青质分子在吡啶溶液中的热平衡动力学包括解吸和自缔合两个过程;当浓度小于cmc时沥青质分子只有解吸而没有自缔合过程发生。