刑事诉讼法学--第9章 证据制度的一般理论

- 格式:ppt

- 大小:2.96 MB

- 文档页数:83

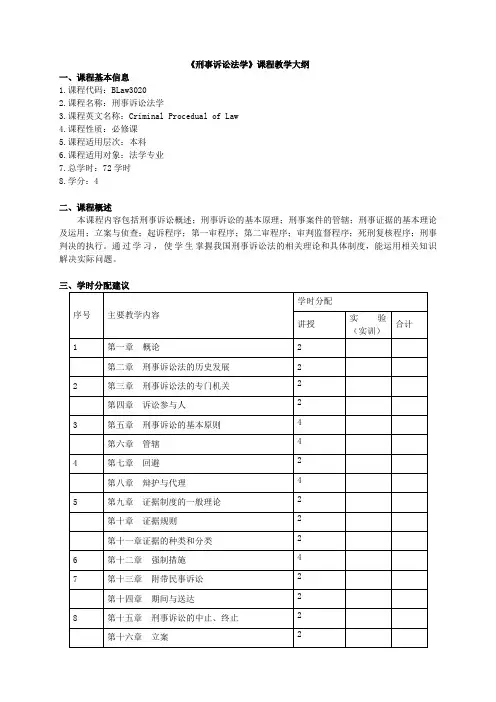

《刑事诉讼法学》课程教学大纲一、课程基本信息1.课程代码:BLaw30202.课程名称:刑事诉讼法学3.课程英文名称:Criminal Procedual of Law4.课程性质:必修课5.课程适用层次:本科6.课程适用对象:法学专业7.总学时:72学时8.学分:4二、课程概述本课程内容包括刑事诉讼概述;刑事诉讼的基本原理;刑事案件的管辖;刑事证据的基本理论及运用;立案与侦查;起诉程序;第一审程序;第二审程序;审判监督程序;死刑复核程序;刑事判决的执行。

通过学习,使学生掌握我国刑事诉讼法的相关理论和具体制度,能运用相关知识解决实际问题。

三、学时分配建议四、主要教学内容与要求第一章概述教学目的与要求:通过本章学习,理解和熟悉诉讼、刑事诉讼、刑事诉讼本质的历史类型、刑事诉讼形式的历史类型跟刑事诉讼法的概念;明确刑事诉讼与民事诉讼、行政诉讼的主要区别,明确弹劾式、纠问式和混合式诉讼的不同特点,明确我国刑事诉讼法的本质、主要特点及刑事诉讼法与刑法等相关法律的本质。

讲授学时:2学时主要教学内容:第一节刑事诉讼一、刑事诉讼的概念二、刑事诉讼阶段第二节刑事诉讼法一、刑事诉讼法的概念、性质二、刑事诉讼法的渊源。

三、刑事诉讼法与民事诉讼法、行政诉讼法的异同第三节刑事诉讼法学一、刑事诉讼法学的研究对象二、刑事诉讼法学的研究方法第四节刑事诉讼法的基本理念一、惩罚犯罪与保障人权相结合二、程序公正与实体公正动态并重三、控审分离、控辩平等对抗和审判中立四、追求诉讼效率第五节刑事诉讼法的制定目的、根据和任务一、刑事诉讼法的制定目的二、刑事诉讼法的根据三、刑事诉讼法的任务第二章刑事诉讼法的历史发展教学目的与要求:通过本章的学习,了解刑诉法的发展脉胳,中外刑事诉讼法历史沿革中的精华与糟粕,以及当今刑事诉讼制度的改革和发展;领会弹劾式诉讼制度、纠问式诉讼制度的概念和主要特点,资本主义国家辩论式的刑事诉讼程序的主要变革表现,中国古代刑事诉讼制度的主要特征;掌握大陆法系职权主义诉讼程序和英美法系当事人主义诉讼程序的基本状况,对《中华人民共和国刑事诉讼法》的修改和补充的主要内容。

【重要知识点】2017-2018年司法考试刑事诉讼法复习: 证据制度的一般理论2017-2018年司法考试刑事诉讼法复习:证据制度的一般理论。

我们的小编为考生整理了司法考试讲义, 希望对大家有帮助。

证明对象:指公安司法机关和当事人在诉讼证明中需要运用证据加以证明的事实。

范围包括:实体法事实, 程序法事实免证事实:免证事实, 就是不需要证明的事实, 即公安司法机关不需要依靠证据可以直接予以认定的事实, 因此控辩双方在法庭上也不必加以举证。

对免证事实作出规定, 有利于缩小证明对象范围, 减少证明环节, 加快诉讼进程, 提高诉讼效率。

包括有:(1)常识性的事实。

(2)自然规律和定理。

(3)国内法律的规定及其解释。

(4)司法职务上应当知悉的其他事实。

证明责任:(一)举证责任:举证责任是指在法院审理过程中, 承担的提出证据证明白已主张的责任, 如果不能提出证据或提出了证据但达不到法律规定的要求, 将承担其主张不能成立的后果。

负有举证责任的有:1、公诉案件职业培训教育网诉人负有举证责任, 2、自诉案件中自诉人负有举证责任3、被告人除法律另有规定之外不承担举证责任。

(二)证明职责:证明职责是指公安司法机关及其司法工作人员基于国家对其职责要求, 在刑事诉讼中应承担的证明义务。

结语:司考大致的时间轴:3月份感性认识司考——4月份开始备考——5月份公布大纲——6月份网上报名——7月份现场确认——8月份打印准考证副证——9月考试。

选择适当的方法可以节省很多时间, 使你走上成功的捷径;但如果选择方法错误, 可能会使你误入歧途, 导致失败。

司法考试不仅仅是智力的考验, 同时还是一个方法的较量。

煮水要不间断地持续加热, 直到煮开, 这样才省时、省力。

司法考试就像煮开水一样, 要集中火力, 一鼓作气、直到突破。

否则, 不论上一年考多少分, 只要没通过就都是没有烧开的水, 在第二年的备考中又都得“回零”从常温开始煮, 基础基本一样, 如果在第二年不加倍努力, 仍然会“烧不开”。

证据制度的一般理论证据的特征:1、客观性。

首先,是指证据所表达的内容或证据事实是客观存在的,不以办案人员的意志为转移,不是主观想象、臆断或者虚构的。

其次、就证据的存在形式看,无论是证人证言、物证、书证,还是其他种类,都是客观实在物。

2、关联性。

又称为证据的相关性,是指证据事实与案件事实有客观上的内在联系性,从而能起到证明作用。

证据的关联性是由案件本源事实所决定、派生的。

3、合法性,是指证据的形式以及证据收集的主体、方法和程序应当符合法律的规定,并且证据必须经过法定的审查程序,其中重点强调证据收集手段、方法的合法性。

证据裁判原则,是指对于案件争议事实的认定,应当依据证据。

包括三方面的要求:其一、裁判的形成必须以证据为依据;其二、裁判所依据的证据是具有证据能力(可采性)的证据;其三、作为裁判根据的证据,必须达到法律规定的证明要求。

证据制度的基础理论:认识论和价值论(P161-165)证明,是指以公安司法机关及其办案人员为主要主体,由当事人及其辩护人、代理人参与,所进行的收集、运用证据以认定案件事实的诉讼活动。

证明对象,又称为“待证事实”,是指公安司法机关及其办案人员在刑事诉讼中需要运用证据予以证明的事实情况。

包括实体法事实、程序法事实和免证事实。

免证事实,就是不需要证明的事实,即公安司法机关不需要依靠证据可以直接予以认定的事实。

主要有:1、常识性事实,即为具有通常知识经验的一般人所通晓而且无可争议的事实;2、自然规律和定理;3、国内法律的规定及其解释;4、司法职务上应当知悉的其他事实,即司法工作人员在行使司法职务上所得知的一切事实。

证明责任,包括举证责任和证明职责。

举证责任,是指在法院审理过程中,由控辩双方承当的,提出证据证明自己主张的责任,如果不能提出证据或提出了证据,但达不到法律规定的要求,将承担其主张不能成立的后果。

1、公诉案件中公诉人负有举证责任;2、自诉案件中自诉人负有举证责任;3、被告人除法律规定之外,不承担举证责任,例外情形:《刑法》第395条规定的“巨额财产来源不明”案件中,被告人提出证明财产差额部分的来源是合法的,否则差额部分以非法所得论处。