变形监测数据处理4-1

- 格式:ppt

- 大小:106.50 KB

- 文档页数:15

大坝变形监测数据分析与模型建立概述:本文旨在对大坝变形监测数据进行分析,并建立相应的模型以提供更加准确的预测和监测手段。

通过对大坝变形监测数据的分析,我们可以更好地评估大坝的安全性,及时发现潜在的问题,并采取相应的措施以确保大坝的可靠性和稳定性。

一、大坝变形监测数据分析1. 数据收集与整理首先,我们需要收集大坝变形监测的相关数据,包括测量点坐标、位移变化数据等。

这些数据可以通过传感器、测量设备等获取,并进行整理和存储以便后续分析使用。

2. 数据预处理在进行数据分析之前,我们需要对原始数据进行预处理。

这包括数据清洗、异常值处理、数据平滑等步骤,以确保数据的准确性和可靠性。

3. 数据分析通过对大坝变形监测数据的分析,我们可以从不同维度来评估大坝的变形情况。

常用的分析方法包括:- 坐标变形分析:通过对监测点的坐标数据进行处理和分析,可以得到大坝在空间上的变形情况,包括平移、旋转和变形形态等。

- 位移变化分析:通过对监测点的位移变化数据进行时间序列分析,可以得到大坝的动态变化情况,包括位移速率、加速度等信息。

- 形变分析:通过对监测点的位移变化数据进行差分运算、形变分析等,可以得到大坝的形变分布情况,包括横向位移、纵向位移等。

4. 变形异常识别与预警通过对大坝变形监测数据的分析,我们可以识别出异常变形情况,并进行预警。

这些异常可能包括大坝整体性的变化、局部部位的异常变形等。

及时识别和预警这些异常变形情况有助于采取相应的措施以确保大坝的安全性。

二、大坝变形模型建立1. 模型选择在建立大坝的变形模型之前,我们需要选择合适的模型。

模型的选择依赖于大坝的特性和监测数据的情况。

常用的模型包括物理模型、数学模型等。

2. 模型参数估计在模型建立过程中,我们需要对模型的参数进行估计。

这可以通过最小二乘法、最大似然估计等方法进行。

通过合理的参数估计,可以提高模型的准确性和可靠性。

3. 模型验证在建立模型之后,我们需要对模型进行验证。

大坝变形监测数据分析与预警模型构建1. 现状分析目前,大坝在水库建设中起到了重要的作用,但随着时间的推移,大坝的变形问题越来越受到关注。

因此,大坝变形监测数据的分析和预警模型的构建变得至关重要。

2. 大坝变形监测数据分析2.1 数据采集与预处理监测大坝变形的关键是收集准确、全面的数据。

这些数据可以通过各种传感器设备、无人机等工具进行获取。

同时,采集到的数据应进行预处理,包括数据清洗、异常值处理、数据对齐等步骤。

2.2 变形趋势分析通过对大坝变形监测数据的分析,可以得出变形趋势。

常用的方法包括时序分析、统计分析、回归分析等。

这些方法可以帮助我们了解大坝的变形情况,识别变形的主要因素,并为后续的预警模型构建提供依据。

3. 大坝预警模型构建3.1 特征选择和提取在构建预警模型之前,我们需要选择和提取大坝变形监测数据中的关键特征。

这些特征应该能够反映大坝变形的重要因素,包括水位、温度、土壤湿度等。

可以使用特征选择算法和相关性分析等方法来确定最具代表性的特征。

3.2 建立预测模型在选择和提取特征之后,需要选择适当的模型来建立预警模型。

常用的模型包括回归模型、神经网络模型、支持向量机模型等。

根据实际情况,选择最合适的模型来进行建模,并进行模型训练和验证。

3.3 预警模型评估建立预警模型后,需要对模型进行评估。

可以使用交叉验证、ROC曲线、准确率和召回率等指标来评估模型的性能。

通过评估,我们可以了解模型的准确性和稳定性,以及对大坝变形进行预测的能力。

4. 模型应用与优化4.1 模型应用建立的预警模型可以应用于大坝变形的实时监测与预警系统中,实现对大坝变形的及时监测和预警。

通过监测数据和模型预测结果的对比,可以帮助工程师和决策者采取相应的措施,确保大坝的安全运行。

4.2 模型优化在应用过程中,我们可以通过反馈机制对模型进行优化。

收集实际监测数据和预测结果的误差,对模型进行调整和改进,提高预测的准确性和稳定性。

同时,还可以考虑引入其他相关因素,如降雨量、地震等,来提升预测模型的效果。

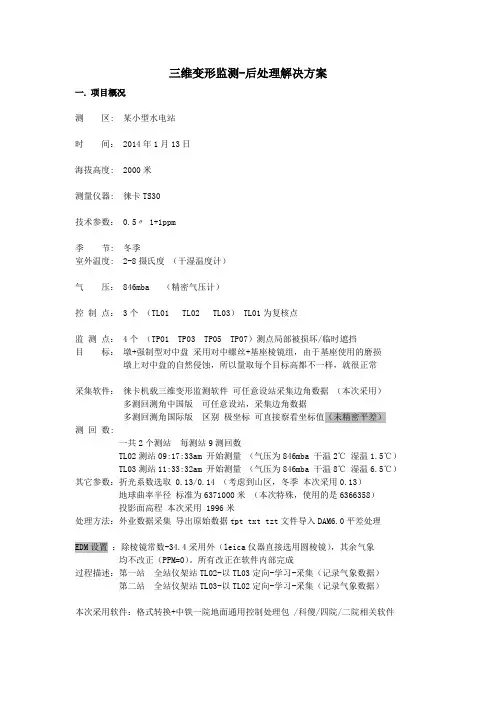

三维变形监测-后处理解决方案一. 项目概况测区: 某小型水电站时间: 2014年1月13日海拔高度: 2000米测量仪器: 徕卡TS30技术参数: 0.5〃 1+1ppm季节: 冬季室外温度: 2-8摄氏度(干湿温度计)气压: 846mba (精密气压计)控制点: 3个(TL01 TL02 TL03) TL01为复核点监测点: 4个(TP01 TP03 TP05 TP07)测点局部被损坏/临时遮挡目标:墩+强制型对中盘采用对中螺丝+基座棱镜组,由于基座使用的磨损墩上对中盘的自然侵蚀,所以量取每个目标高都不一样,就很正常采集软件:徕卡机载三维变形监测软件可任意设站采集边角数据(本次采用)多测回测角中国版可任意设站,采集边角数据多测回测角国际版区别极坐标可直接察看坐标值(未精密平差)测回数:一共2个测站每测站9测回数TL02测站09:17:33am 开始测量(气压为846mba 干温2℃湿温1.5℃) TL03测站11:33:32am 开始测量(气压为846mba 干温8℃湿温6.5℃)其它参数:折光系数选取 0.13/0.14 (考虑到山区,冬季本次采用0.13)地球曲率半径标准为6371000米(本次特殊,使用的是6366358)投影面高程本次采用 1996米处理方法:外业数据采集导出原始数据tpt txt tzt文件导入DAM6.0平差处理EDM设置:除棱镜常数-34.4采用外(leica仪器直接选用圆棱镜),其余气象均不改正(PPM=0)。

所有改正在软件内部完成过程描述:第一站全站仪架站TL02-以TL03定向-学习-采集(记录气象数据)第二站全站仪架站TL03-以TL02定向-学习-采集(记录气象数据)本次采用软件:格式转换+中铁一院地面通用控制处理包 /科傻/四院/二院相关软件控制网点位图:控制点已知坐标TL02,153.4613,188.2105,2018.1597 TL03,81.2320,22.4400,1991.5280 TL01,68.1052,199.1692,2016.0374外业记录信息检定证书相关值二. 仪器设置 (leica为例) 输出文件格式设置为TXT三. 后处理过程 (转换后)测量机器人TPT TXT TZT 原始数据后处理平差作业流程➢利用转换工具(该软件支持仪器高目标高棱镜常数的事后录入 ), 整理出每一个测站SUC格式文件的数据,以待备用。

高精度地面变形监测技术的操作方法与数据分析地面变形监测技术是一种用于精确测量地面表面形变的应用技术。

它在土木工程、地质灾害预警、环境监测等领域中具有广泛的应用。

本文将介绍高精度地面变形监测技术的操作方法和数据分析过程。

一、高精度地面变形监测技术的操作方法1. 安装监测设备:在进行地面变形监测之前,首先需要选择合适的监测设备。

常用的设备包括全站仪、GNSS测量系统、激光扫描仪等。

根据监测目的和具体情况,选择适合的设备进行安装。

2. 建立监测网格:为了有效监测地面变形,需要在监测区域内建立监测网格。

监测网格的设置应该考虑地形地貌特点、监测目的以及监测设备的技术参数等因素。

一般情况下,监测网格的间距应该小于变形规律的空间尺度。

3. 进行测量观测:按照预先设定的监测网格,使用监测设备进行观测。

观测过程中,需要注意设备的稳定性和观测角度的准确性。

为了提高测量精度,可以采取多次观测并取平均值的方法。

4. 数据采集与处理:观测数据采集后,需要进行数据处理。

数据处理的方法多种多样,根据不同的情况选择合适的方法。

常用的数据处理方法包括数据平差、大地坐标系转换、变形分析等。

二、高精度地面变形监测数据的分析1. 数据预处理:在进行地面变形监测数据分析之前,需要对原始数据进行预处理。

这包括数据的格式化、异常数据的剔除、数据的去噪等步骤。

预处理的目的是减少数据误差,获得可靠的数据。

2. 数据分析方法选择:根据监测目的和数据特点,选择合适的数据分析方法。

常用的数据分析方法包括时间序列分析、空间插值分析、趋势分析等。

通过数据分析,可以了解地面变形的规律和趋势。

3. 变形分析:地面变形监测的主要目的是了解地面的变形情况。

通过变形分析,可以得出地面的变形量和变形速率等指标。

变形分析需要结合地质地貌特征和环境背景,综合考虑多方面因素进行判断和分析。

4. 结果评估与报告撰写:根据变形分析的结果,对监测数据进行评估。

评估的目的是判断监测数据的准确性和可靠性。

测绘技术变形监测数据处理要点近年来,随着测绘技术的不断发展,变形监测在工程、地质、地震等领域中的应用日益广泛。

变形监测数据的处理是确保监测结果准确可靠的关键环节。

本文将就测绘技术变形监测数据处理的要点进行探讨。

一、数据收集与处理的关系数据收集是变形监测的第一步,其精度和准确性决定了后续处理结果的可靠性。

然而,在实际操作中,由于设备、环境等因素的限制,测量数据往往无法达到完美的状态。

因此,在数据收集阶段需要进行数据处理,补偿因素误差,提高数据质量。

数据处理是数据收集的补充和完善,两者密切相连,互相促进。

二、数据预处理数据预处理是指在对采集到的原始数据进行处理之前,对数据进行适当清洗和加工的过程。

首先,对数据进行检查和筛选,排除明显异常值和错误数据。

其次,对数据进行“去全局”操作,消除全局误差,使得数据更具可比性。

最后,进行数据插补和差值,填充缺失值和间断数据,使数据连续化。

数据预处理的目的是为后续的数据完整性评估和提取变形特征打下基础。

三、数据完整性评估数据完整性评估是对测量数据进行质量评估的过程,主要针对数据的可靠性、准确性、完整性和可用性进行评估。

对于变形监测,数据完整性评估主要包括以下几个方面:数据精度评估,通过比较参考数据和监测数据的差异,评估监测数据的精度;数据重复性评估,通过对同一点位的反复观测数据进行比较,评估监测数据的稳定性和可靠性;数据连续性评估,通过对连续监测时间段的数据进行比较和分析,评估数据的连续性和一致性。

四、数据质量控制数据质量控制是确保变形监测数据质量的重要措施。

通过对采集到的数据进行质量检查和筛选,保证最终处理结果的可靠性和可信度。

数据质量控制主要包括以下几个方面:数据去噪和平滑,通过滤波算法对数据进行平滑处理,消除高频噪声和异常波动;数据误差修正,通过模型建立和参数估计,对数据进行误差修正和校正,提高数据准确性和可靠性;数据一致性验证,通过各种数理统计方法和定量分析,对数据进行一致性检验,排除数据冲突和矛盾。

参考书目:《工程测量》(李青岳、陈永奇)《变形监测数据处理》(武大出版社)1 变形监测的概念,目的,意义?概念:就是利用测量与专用仪器和方法对变形体的变形现象进行监视观测的工作。

目的:首要目的是掌握变形体的实际性状,为判断其安全提供必要的信息,其次获得变形体变形的空间状态和时间特性(几何分析),同时还要解释变形的原因(物理解释)。

意义:实用上的意义:主要掌握各建筑物和地质构造的稳定性,为安全性诊断提供必要的信息,以便及时的发现问题并采取措施。

科学上的意义:更好的理解变形的机理,验证有关工程设计的理论和地壳运动的假说,进行反馈设计以及建立正确的预报变形的理论和方法。

2 变形体:变形体的范畴可以大到整个地球,小到一个工程建(构)筑物的块体,包括自然和人工的构筑物。

(对可能产生变形的各种自然的或人工的建筑物或构筑体的统称)3 引起变形的因素?(可总结为3个方面,自然因素工程自身与工程有关的勘测、设计、施工、运营等)(1)人类开发自然资源的活动会破会地壳上部平衡,造成地面变形。

(2)人口密集的地方大量抽去地下水,造成地面沉陷。

(3)地下采矿引起矿体上方岩层移动。

(4)地壳中的应力长期的积累,引起地壳位移甚至地震 (5)与工程本身相联系的勘测、设计、施工、运营产生。

4 变形体的范畴:全球性变形研究(空间大地测量)、区域性变形研究(GPS、INSAR)、工程和局部性变形研究(地面常规测量技术、地面摄影测量技术、特殊和专用的测量手段、以及以GPS为主的空间定位技术)。

5.变形监测的内容及其分类分类:(1)按研究范围分类:全球性的、区域性的、局部性的(2)按时间特性分类:运动式(变形总趋势朝一个方向)、动态式(观测主要得到振动的幅值,周期等信息) 静态变形:空间位置随时间的变化特性,占多数; 动态变形:变形体空间位置在外力作用下,在某一时刻的变化.内容:应根据建筑物的性质和地基情况来定。

(1)工业和民用建筑:对于基础而言:内容是均匀沉陷和不均匀沉陷;对建筑物本身而言:是倾斜和裂缝观测; 对工业企业等各种设备而言:是水平位移和竖直位移; 对高层和高耸建筑物:还应观测瞬时变形、可逆变形、扭转; (2)水工建筑物:水平位移、垂直位移、渗透(浸润线)以及裂缝观测(3)钢筋混泥土建筑物:外部观测:水平位移、垂直位移、伸缩缝的观测 内部观测(4)地表沉降:定期进行观测,掌握其沉降与回升的规律。

《变形监测与数据处理》复习资料整理总结变形监测:对被监测的对象或物体(简称变形体)进行测量以确定其空间位置及内部形态随时间的变化特征。

隧道施工过程中,使用各种类型的仪表和工具,对围岩、支护和衬砌的力学行为以及它们之间的力学关系进行量测和观察,并对其稳定性进行评价,称为监控量测变形监测的时间间隔称为观测周期变形监测又称变形测量或变形观测。

在水平方向所产生的位移叫做建筑物的水平位移,向上的垂直位移叫做上升,而向下的垂直位移叫做建筑物的沉降。

由于建筑物基础的不均匀沉降而使建筑物垂直轴线偏离其设计位置时,叫做建筑物的倾斜。

由基准点、工作基点组成的平面控制网叫做平面监测网也叫水平位移监测网由基准点、工作基点组成的高程控制网叫做高程监测网也叫垂直位移监测网为观测建筑物、构筑物的变形而建立的专用测量控制网叫变形监测网变形监测的目的与意义1分析和评价建筑物的安全状态、2验证设计参数3反馈设计施工质量 4研究正常的变形规律和预报变形的方法变形监测的特点1周期性重复观测2精度要求高3多种观测技术的综合应用4监测网着重于研究点位的变化变形监测系统设计原则针对性、完整性、先进性、可靠性、经济性变形监测方案设计内容变形监测方案有哪些内容:1监测内容2监测方法和仪器3监测精度施测部位和测点布置4监测期限和频度5预警值及报警制度等实施计划6仪器设备及检定要求7观测与数据处理方法提交成果内容。

变形监测系统设计主要内容1技术设计书2有关建筑物自然条件和工艺生产过程的概述3观测的原则方案4控制点及监测点的布置方案5测量的必要精度论证6测量的方法及仪器7成果的整理方法及其它要求或建议。

8观测进度计划表9观测人员的编制及预算资料分析的常用方法:作图分析、统计分析、对比分析、建模分析。

沉降产生的原因1与地基的土力学性质和地基的处理方式有关;2与建筑物基础的设计有关;3与建筑物的上部结构有关,即与建筑物基础的荷载有关;4施工中地下水的升降对建筑物沉降也有较大的影响。

建筑物变形监测中的监测点布设与数据处理方法随着城市化进程的不断加快,建筑物的数量也不断增加。

在建筑物的使用过程中,由于各种原因,如地质条件、建筑材料质量、自然灾害等,建筑物变形是不可避免的。

为了确保建筑物的安全使用,对建筑物进行变形监测就显得尤为重要。

本文将从监测点布设和数据处理方法两个方面来探讨建筑物变形监测的技术要点。

一、监测点布设在建筑物变形监测中,监测点的布设是非常关键的环节。

监测点的位置应该选择在建筑物的关键部位,如主体结构、支撑系统等。

通过合理布设监测点,我们可以全面了解建筑物的变形情况,及时发现问题并采取相应措施。

在监测点的选择上,我们可以考虑以下几个因素:1. 结构特点:建筑物的结构特点是监测点布设的重要参考依据。

例如,对于高层建筑,监测点应包括主体结构的各个部位,如地基、立柱、梁、楼板等。

2. 功能区域:建筑物往往包括不同的功能区域,如住宅区、商业区、公共区等。

在监测点布设时,应该根据功能区域的不同考虑监测点的数量和位置。

3. 变形方向:建筑物的变形通常包括平面变形和垂直变形两个方向。

监测点的布设应考虑到这两个方向上的变形情况,以确保全面监测。

二、数据处理方法监测点布设好后,接下来就是对监测数据进行处理和分析。

数据处理的目标是从海量的监测数据中提取有用信息,为建筑物的管理和维护提供依据。

以下介绍几种常用的数据处理方法:1. 趋势分析:通过对监测数据的时间序列进行统计和分析,可以得出建筑物变形的趋势。

这有助于了解变形的速率和方向,判断是否存在潜在的安全隐患。

2. 峰值分析:监测数据中可能存在一些突变点或突变区域,这些突变点或突变区域可能是建筑物发生较大变形的地方。

通过对监测数据进行峰值分析,可以准确地找出这些突变点或突变区域。

3. 统计分析:监测数据中可能存在一定的误差,通过统计分析可以对监测数据进行修正和优化。

统计分析还可以帮助我们对建筑物的变形情况进行概括和总结,为进一步的管理和维护提供依据。

变形监测数据处理1.变形的类型(了解):按变形性质可以分为周期性变形和瞬时变形;按变形状态则可分为静态变形和动态变形(1)水准基点:垂直位移监测的基准点。

一般3~4个点构成一组,形成近似正三角形或正方形,为保证其坚固与稳定,应选埋在变形区以外的岩石上或深埋于原状土上,也可以选埋在稳固的建构筑物上。

普通混凝土标;地面岩石标;浅埋钢管标;井式混凝土标;深埋钢管标;深埋双金属标(2)工作基点:用于直接测定监测点的起点或终点。

工作基点布置:应在变形区附近相对稳定的地方,其高程尽可能接近监测点的高程。

工作基点埋设:一般采用地表岩石标,当建筑物附近的覆盖层较深时,可采用浅埋标志,当新建建筑物附近有基础稳定的建筑物时,也可设置在该建筑物上。

工作基点观测:应经常与水准基点进行联测,通过联测结果判断其稳定状况,保证监测成果的正确可靠。

(3)监测点:垂直位移监测点的简称,布设在被监测建(构)筑物上。

5.监测点布设要求:位于建(构)筑物的特征点上,能充分反映建(构)筑物的沉降变形情况,点位应当避开障碍物,便于观测和长期保护,标志应稳固,不影响建构筑物的美观和使用,还要考虑建筑物基础地质、建筑结构、应力分布等,对重要和薄弱部位应该适当增加监测点的数目。

盒式标志;窨井式标志;螺栓式标志6.监测点分类:基准点:基本控制点,尽可能长期保存、稳定不动,一般每个工程要3个以上;7.监测点设置一般原则:要能够反映变形监测对象整体及关键部位的位移;便于现场观测;便于保存,并不易受损;不同监测对象类型的相应规范要求。

变形监测方案的设计的原则:以安全监测为目的,针对监测对象安全稳定的主要指标进行;测点的布置应能够比较全面地反映出监测对象的工作状态;按照国家现行的有关规定与规范进行;应尽量采用先进的测试技术,积极选用效率高、可靠性强的先进仪器和设备;各监测项目应能够相互校验,以利于进行变形分析;在满足监测性能和精度要求前提下,力求减少费用;方案中临时监测项目和永久监测项目应相互衔接;应尽量减少与工程施工的交叉影响。

目录摘要 (I)Abtract.............................................................................................................................................. I I1 工程概况 (1)2 监测目的 (2)3 编制依据 (3)4 控制点和监测点的布设 (4)4.1 变形监测基准网的建立 (4)4.2 监测点的建立 (4)4.3 监测级别及频率 (5)5 监测方法及精度论证 (6)5.1水平位移观测方法 (6)5.2沉降观测方法 (8)5.3基坑周围建筑物的倾斜观测 (9)6 成果提交 (10)7 人员安排及施工现场注意事项 (11)8 报警制度 (13)9 参考文献 (13)附录1 基准点布设示意图 (15)附录2 水准观测线路设示意图 (16)附录3 水平位移和沉降观测监测报表 (17)附录4 巡视监测报表样表 (18)附录5 二等水准测量观测记录手薄 (19)附录6 水平位移记录表 (20)1 工程概况黄金广场6#楼基坑支护工程位于合肥市金寨路和黄山路交口西南角,基坑开挖深度为12.4m~13.3m,为临时性工程,为一级基坑,重要性系数1.1,基坑使用期为六个月。

由于多栋建筑物与基坑侧壁距离较近,均在基坑影响范围内。

按照国家现行有关规范强制性条文,“开挖深度大于或等于5m或开挖深度小于5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测。

”为了及时和准确地掌握基坑在使用期间的变形情况以及基坑相邻建筑物主体结构的沉降变化,需对基坑进行水平位移(或沉降)变形监测,并对相邻建筑物进行沉降监测。

为此,编制以下检测方案。

2 监测目的在基坑施工期间,由于坑内土体开挖,会引起基坑底面的回弹;在外侧土压力的作用下,会引起围护结构内力发生变化,同时产生变形;如果围护结构强度和刚度不足,将导致支护桩倾斜,甚至坍塌等严重事故;同时由于基坑降水,水位的下降会引起坑外土体的固结,使地面发生沉降,特别是如果支护防渗系统存在缺陷,将会发生渗漏,流沙等现象,结果导致地坪开裂以及周围建筑物产生不均匀沉降。