_文学上海_与城市文化身份建构

- 格式:pdf

- 大小:438.54 KB

- 文档页数:10

文学中的上海想象文学中的上海想象上海,这个充满了现代化气息的大都市,自19世纪末迎来了西方列强的入侵以后,便迅速成长为中国最具国际化的城市之一。

在中国现代史的进程中,上海也扮演了极为重要的角色。

作为一个历史和文化的交汇点,上海在文学作品中扮演了特殊的角色,成为了无数文学家的创作灵感来源。

本文将探讨文学中的上海想象,并通过分析几位著名作家的作品,了解上海在文学中的描绘。

上海的文学景象最早可以追溯到20世纪初期的新文化运动时期。

这个时期是中国现代文学的起点,同时也标志了中国社会的转型期。

在这个时期,许多作家开始对上海这座城市进行观察和描写。

例如,胡适在其小说《骆驼祥子》中描写了上海市井中的底层生活,表达了对现代都市生活的批判和思考。

这种批判的态度从某种程度上反映了上海当时社会的不平等和不公正,引起了人们对社会问题的关注。

随后的几十年里,上海逐渐成为文学创作的中心,吸引了越来越多的作家和文化人。

上海的繁华与多样性成为了文学想象的源泉。

例如,荷马的长篇小说《上海》以生动而细腻的文字描绘了上海的巷子、人物和生活风情,展现了上海的独特魅力。

这部小说被誉为现代中国文学的杰作,对上海的描绘直接或间接地影响了后来的文学作品。

值得一提的是,上海不仅在国内文学中扮演重要的角色,也吸引了不少国外作家的目光。

尤其是在20世纪上半叶,许多西方写作者造访上海并写下了以这座城市为背景的作品。

例如,法国作家巴尔扎克的小说《上海金瓶梅》,描绘了上海的社会风貌和人情冷暖,被誉为上海研究的经典之作。

这些作品通过从不同的文化视角来描绘上海,不仅展现了城市的真实面貌,同时也为文学创作提供了新的素材和视野。

上海的文学想象并不仅仅局限于现实主义的描写,同时也包括了许多梦幻、超现实主义的元素。

例如,著名作家张爱玲的小说《半生缘》通过对上海的描绘,创造了一个充满幻象和情感的城市。

她通过独特的叙事方式和精致的语言,展现了上海的繁华和空虚,揭示了人与城市之间的复杂关系。

论张爱玲作品影视改编热在当下的原因和意义张琦摘要:20世纪90年代,张爱玲作品在影视界舌J起了一阵改缟旋风。

有关她作品的各种版本的影视作品层出不穷。

但深究其中。

我们会发现这种改编热的原因与众不同。

在本文中,作者引证关于怀旧的概念,结合时代特色。

进行分析和阐述,论证张爱玲作品影视改编热在当下的原因和意义。

关键词:怀旧;张爱玲;影视改编在90年代国内影视作品一片改编热中,作家张爱玲的作品以异军突起之势呈现在观众眼前,从<红玫瑰和白玫瑰>、‘半生缘》到<金锁记>,曾经在40年代以力透纸背的阴冷笔法和悲苦凄清的市井传奇风靡上海的女作家。

时至今日。

仍然在众多电影、电视工作者和影迷眼中有着不可抗拒的魅力。

有关她的为数不多的几部经典被一而再,再而三的搬上银幕。

那么。

反观张爱玲的作品,无论是放置在当时的时代背景下。

抑或是回归文学史上讲,其艺术性虽有目共睹。

但并非独占鳌头。

与她同时代的作家无论是声望还是艺术水准高于她的都大有人在。

不胜枚举;另外,张爱玲作品的艺术特点多为擅长人物的心理刻画.注重心理潜台词的设计,精于细节描摹和语言的艺术性,但在故事的通俗性和观赏性上明显与电影、电视作品要求的故事性强.情节曲折生动相差甚远。

那么.到底是什么因索在推动着张爱玲的崇拜热潮呢?让我们首先回到张爱玲走红的90年代去看看。

20世纪90年代。

处于经济全球化的特殊时期,中国也以前所未有的速度加速了自身的现代化进程。

历史经验已经表明:现代化进程同时也是世俗化进程,现代化与世俗化是一体两面的同一事物。

(I)作为世俗化来讲.本质含义指向两方面。

首先就是消解神圣性,就是对政治的、宗教的、文化的神圣性统统进行消解;其次,世俗化殊性。

这些为中国人民的敌人——日本侵略军服务的翻译人员.其汉奸翻译官的命运是无法改变的。

可以预见,将来的抗战片中。

汉奸翻译官的艺术形象还将继续。

结语中国三千多年厚重的翻译文化史无与伦比.中国今天翻译事业的进步有目共睹。

电影中的文化认同与身份建构电影这玩意儿,那可真是个神奇的存在!它就像一扇通向不同世界的大门,让咱们能瞧见各种各样的人和事儿。

今儿个,咱就来唠唠电影里的文化认同和身份建构这档子事儿。

你看哈,就拿我之前看过的一部电影《寻梦环游记》来说。

这部片子真的是把文化认同展现得淋漓尽致。

故事里的小男孩米格,一心想要追求自己的音乐梦想,可他家偏偏有个不许碰音乐的家规。

为啥呢?因为他们家族认为,音乐曾给他们带来了伤痛和分离。

但米格可不服输,他偷偷摸摸地钻进了亡灵的世界。

在那个五彩斑斓又充满神秘的世界里,他逐渐明白了家族的历史,也理解了家族对音乐的恐惧并非毫无缘由。

可他还是坚持自己对音乐的热爱,并且努力让家人接受音乐。

这里面的文化认同就特别有意思。

米格的家族有着自己坚守的传统和价值观,这是他们文化的一部分。

而米格所代表的新一代,又有着对新事物的向往和追求。

在冲突和磨合中,最终找到了一种平衡,让家族的文化得以传承和发展,同时也接纳了新的元素。

再比如说《摔跤吧!爸爸》,这部印度电影也很能说明问题。

在印度那种重男轻女的大环境下,爸爸愣是不顾别人的眼光,把自己的女儿培养成了摔跤手。

女儿们一开始不理解,觉得爸爸太严厉,太固执。

可随着她们逐渐在赛场上取得成绩,开始意识到自己的价值,不再只是别人眼中早早嫁人的女孩。

这就是身份建构的过程啊!她们从被社会定义的“女孩就该早早嫁人,相夫教子”的身份中挣脱出来,通过摔跤,建构了属于自己的新身份——勇敢、坚强、有追求的运动员。

还有像《绿皮书》,一个白人司机载着一位黑人钢琴家去南方巡演。

一路上,他们遭遇了各种各样的歧视和不公。

但在这个过程中,白人司机慢慢理解了黑人所面临的困境,黑人钢琴家也在坚持自己尊严的同时,试图改变别人的看法。

这电影里,黑人钢琴家一直在努力打破别人对他的刻板印象,想要证明自己不仅仅是个会弹钢琴的黑人,更是一个有才华、有尊严的人。

而白人司机呢,也在这个过程中重新审视了自己对种族问题的看法,改变了自己的偏见。

跨文化身份建构研究跨文化身份建构研究(Cross-Cultural Identity Construction Research)是一门专注于不同文化背景下人们身份认同和文化交融的研究领域。

在全球化的趋势下,越来越多的人不仅有着不同的文化背景,还面临着对自己的身份认同的挑战。

跨文化身份建构研究旨在探究人们如何从不同的文化背景中汲取养分,建立自己的身份认同,并适应不同文化间的交融和融合。

1. 跨文化身份建构的意义跨文化身份建构的研究意义在于帮助人们更好地了解不同文化背景下的身份认同形成和文化交融过程。

通过研究跨文化身份建构过程,我们可以更好地理解不同文化社群间的相互影响和对话,减少文化冲突和误解。

此外,跨文化身份建构研究还能够提供有效的文化交融策略和模式,推动不同文化间的交流合作,促进全球化的可持续发展。

2. 跨文化身份建构的理论框架跨文化身份建构的理论框架主要包括社会认知理论、身份认同理论和文化心理学理论等。

社会认知理论认为,人们的认知行为受到社会和文化环境的影响,人们习得和理解自己的身份认同是通过社会互动和学习获得的。

身份认同理论则关注人们对自我和对外部世界的认知,认为身份认同是人们对自我和附属群体的一种评价和维护。

文化心理学理论通过研究不同文化中的心理过程和行为方式,揭示文化因素对人们身份认同的影响。

跨文化身份建构的研究必须考虑到这些理论因素,并结合具体文化实践过程加以分析和研究。

3. 跨文化身份建构的实践跨文化身份建构的研究需要实践支撑,其中包括人际交往、文化创意和教育等方面的实践。

通过人际交往,我们可以建立起互相尊重和借鉴的文化联系,进而促进原有文化和新兴文化间的交融和融合。

文化创意方面,则可以通过文化艺术表达、文化产业和城市文化塑造等方式,促进不同文化间的交流和创新,充分发挥文化差异性的活力和魅力。

教育方面,跨文化身份建构的研究需要在教育领域得到重视和实践。

教育机构应该注重不同文化的交流和尊重,鼓励学生了解和探索自身的文化背景,并能够主动参与到跨文化交流和合作之中。

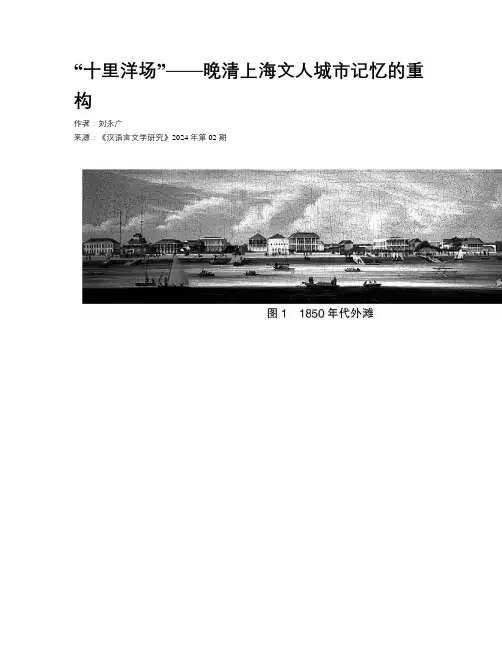

“十里洋场”——晚清上海文人城市记忆的重构作者:***来源:《汉语言文学研究》2024年第02期摘要:外灘作为一处空间的所在,虽然身处洋场的中西人士都可以经常性的出入其间,但是它的出现与存在,对于西人与华人却有着完全不同的意义。

不同于西人将外滩视为自身殖民权威展示的场所,晚清时期,华人对这一空间的认知经历了从讶异到接受再到重构其形象的历程。

通过日常体验、文本再现与图像重构,上海文人将外滩作为一种超验性空间锚定在集体记忆之中,作为大众日常经验中的地理符号,重塑了离散的都市集体身份意识与社会记忆,外滩也由一处奇异的景观在地化为上海城市的地标性景观。

关键词:外滩;空间;记忆;重构1886年12月21日,发行出版已达十余年的《申报》在头版的一篇文章中叙述了彼时黄浦滩的繁华景象:沪上为通商第一,江岸行栈店铺,排列如林,为公司为洋行为公署,十里洋场之内,几于偻指难终。

①寥寥几句,说明当时十里洋场之内的公司、洋行、公署之多,屈指已数不过来。

当时离开埠已有三十余年,沪上繁华日甚一日。

外滩的发展,也几近一日千里之势,海上文人开始将此处内化为自身认知上海城市的地理奇观。

作为一处空间的所在,虽然身处洋场的中西人士都可以经常性地出入其间,但是它的出现与存在,对于西人与华人却有着完全不同的意义。

不同于西人将外滩视为自身殖民权威展示的场所,晚清时期,华人对这一空间的认知经历了从讶异到接受再到重构其形象的历程。

通过日常体验、文本再现与图像重构,上海文人将外滩作为一种超验性空间锚定在集体记忆之中,作为大众日常经验中的地理符号,重塑了离散的都市集体身份意识与社会记忆。

空间研究是城市史研究的重要内容。

物质空间所蕴含的政治与文化象征寓意是中外学者探究的焦点。

②上海作为一处典型的殖民主义都会,又是学者所长期关注的重点。

③外滩作为上海最重要的城市地标,学者历来多围绕外滩形成历史、建筑风格、街区变化等内容开展研究。

①本文立足于晚清时期,通过小说、竹枝词、画报等资料,探究外滩(时称黄浦滩)从一处奇观之地,内化为上海文人自我认同的地理符号的过程。

白领新移民身份疏离与社会信心差异化─以上海市为例丛玉飞【摘要】基于上海市调查数据,系统考察白领新移民身份建构状况及其对社会信心的影响后发现:白领新移民内部分化为根植型、边缘型和漂泊型三种不同的群体类型;身份疏离致使白领新移民社会信心呈现差异化,每一类白领新移民内部的差异较小,而各类白领新移民间的差异较大;进一步分析表明,白领新移民身份建构过程中面临的制度性“失根”和身份认同失调是提升该群体社会信心必须重视的因素。

【期刊名称】《中国青年研究》【年(卷),期】2014(000)001【总页数】7页(P67-73)【关键词】白领新移民;身份;社会信心【作者】丛玉飞【作者单位】吉林师范大学管理学院【正文语种】中文二十世纪九十年代以降,随着城市化和现代化进程地推进,多样化的移民潮相继出现,这在“北上广”一线大都市尤为明显。

据初步估算,1992年后进入城市的白领新移民大约有1.8-2亿人,2004年以后每年约有200万涌入城市[1]。

作为移民群体的重要组成,白领新移民是推动城市实施人才开发战略和可持续发展的中坚力量,若能准确把握该群体社会信心变化的趋向,对于维护社会和谐与稳定,避免社会矛盾和冲突都将有利无害。

依据现代建构主义的动态身份理论,白领新移民所获得的身份是由社会建构的,受到主观自我认同和客观社会因素共同影响,换句话说,主客观因素的共同作用使得白领新移民完成身份建构,这一理论预设成为本文深入论证的逻辑起点。

但在行动个体的差异性与社会发展的不确定性双重影响之下,白领新移民群体身份认同趋于何种态势?身份表征对白领新移民社会信心又有何影响?本研究试图通过2011年“上海市新白领调查”数据,对以上问题加以探讨。

1.数据来源问卷数据来自上海大学上海社会科学调查中心2011年7月进行的上海市白领生活压力与社会信心调查。

根据课题的研究需要及上海的实际情况,在调查实施过程中,样本选择的指标操作化为:(1)大专及以上学历,(2)从事非体力劳动的职业,(3)在上海工作或生活一年以上,(4)年龄小于45岁,(5)出生地非上海,户籍不限。

社会学中的文化身份建构与社会认同研究文化身份和社会认同是社会学重要的研究领域。

文化身份建构指的是个人在特定的历史、社会和文化环境中不断塑造、表达和认同自己的身份特征的过程。

社会认同则是基于这种文化身份建构而产生的,是个人对于自我所属于的群体、社会阶层以及文化传统的认同和归属感。

在现代社会中,文化身份建构和社会认同浸透在个体生命历程的各个方面,涉及个体的价值观、信仰、社会角色和行为等。

因此,对于文化身份建构和社会认同的研究不仅可拓展我们对社会过程的理解,而且对于具体的政策制定以及公共事务决策等具有一定指导价值。

一、文化身份建构的理论框架文化身份建构的理论框架一直是社会学研究的重点问题。

目前文化身份建构主要采用社会建构主义的理论框架。

社会建构主义认为,文化身份被塑造和建构在人们在社会互动中的过程中。

人们意识到自己的身份是与其他人的身份相互关联的,基于社会互动和社会学习等手段,逐渐形成自我认同,即对于自己的身份特征的认知、接受和表达。

社会建构主义认为,在文化身份建构过程中,个人扮演了多重角色,如文化创造者、文化参与者和文化消费者。

由此,文化身份不仅是个体行为特征的总和,更是文化生产和传递过程中的产物。

二、文化身份在社会认同中的价值文化身份在个人社会认同构建的过程中发挥了重要的作用。

文化身份的塑造和表达是个人融入社会、归属感强化、自我认同和社会认同的基础。

特定文化身份所对应的社会角色和身份标识对个体的生活体验、个人内心状态以及思维方式具有深刻影响。

例如,一个人在某个特定门类的文化身份之下,会按照所属文化传统和行为方式来塑造自己的个人形象和开展行为,使得文化身份成为个体塑造、维系和表达自我认同的关键性因素。

文化身份在个人社会认同中还具有反映社会现实与社会结构水平的价值。

因为文化身份在社会角色分类、社会等阶评价以及社会识别标签之中,反映了整体社会结构的分层与差异。

例如,某个群体所特有的文化身份可以反映出底层或中下阶层的生活状态和生命经验,使得文化身份可以有效地参与社会政治和社会公共事务中。

论1990年代以来广州女作家的城市书写暨南大学硕士学位论文论 1990年代以来广州女作家的城市书写中文摘要在20世纪90年代异彩纷呈的城市书写中,女性作家的崛起成为了当代文坛一道不可忽略的文学景观。

生活在广州的女作家们正是在这一时期开始城市文学创作,并一度获得读者与市场的追捧,引起文坛的关注。

考察广州女作家的城市文学创作,发现广州女作家的城市书写与广州这座城市独特的地域文化背景与当代大众文化语境密切相关。

一方面,城市为广州女作家们提供了可供书写的素材,城市独特的时代文化语境影响制约着女作家的城市文学创作;另一方面,女作家以城市为审美背景与对象,通过对城市景观的描绘,城市市民社会及市民精神的呈现,为我们观照城市提供了文学的镜像。

论文共分三个部分。

第一部分为绪论,主要介绍广州女作家的城市书写概况,对城市书写及相关概念进行界定,梳理目前广州城市书写的研究现状,说明研究方法与意义。

第二部分为第一至三章,探寻城市对女性及女性城市书写的意义,分析广州独特的地域文化背景与大众文化语境对广州女作家进行城市书写的影响,表现在城市书写策略上,女作家们分别运用怀旧、日常与传奇等叙事手法,获得了贴近大众赢得市场的效果。

同时,通过对女作家的文本与城市同构书写的分析,升华出广州女作家笔下的广州城市形象。

第三部分为结语,对论文的主体部分进行总结,并认为广州女作家的城市书写有利于广州城市文化身份的建构,是广州城市文化的一部分。

关键词:广州女作家;城市书写;书写策略;城市形象I暨南大学硕士学位论文论 1990年代以来广州女作家的城市书写AbstractThe rising of female writers become unelectable in the splendid city writing in 1900s, in whichthe female writers living in Guangzhou began the literary creation which was once popular inreaders and market, and stroked the attention of the literary world By investigating the city literary creation of female writers inGuangzhou, it is found that thewriting of them is closed connected with the special regional culture background and thecontemporary mass culture context in Guangzhou. On the one hand, city life provides thematerial for the female writers, and the special city culture context affects the writing of femalewriters. One the other hand, by taking the city as the objective and backgrounds for aestheticappreciation, female writers describes the city scenery, present the citizen’s life and their spirits,and provide us the literary image of the cityThis thesis is in three parts. The first part is an introduction which mainly introduces the generalcondition of city writing of female writers in Guangzhou, and defines city writing and otherinterrelated concepts. The second part is from Chapter one to Cheaper Three. It tries to find outwhat the city mean to the female writers and their writing. And it analyzes the influence thatGuangzhou’s legion culture background and mass c ulture context make on the female writers’production. By analyzing the works of female writers in Guangzhou, we can draw the image ofGuangzhou in the works.The third part is a conclusion which is mainly about more opinions onfemale writer’s city writ ing and pointed out the significance of the Guangzhou city writingwriterKey word: Female Writers in Guangzhou ;City-writing;Writing Strategies; City Image II暨南大学硕士学位论文论 1990年代以来广州女作家的城市书写目录中文摘要. IAbstract II目录 III绪论1一、“城市书写”及相关概念界定1二、广州女作家城市书写概况2三、研究现状与方法 5第一章广州女作家城市书写的社会文化语境. 8一、城市?女性?文学8二、大众文化与城市书写11第二章、广州女作家的城市书写策略. 14一、怀旧情绪下的城市景观书写14二、都市日常生活书写 18三、都市传奇书写22第三章广州女作家笔下的广州城市形象. 26一、女性之城. 26二、平民之城. 30三、物质之城. 33结语 38注释 40参考文献. 45在学期间发表论文清单. 50后记 51III暨南大学硕士学位论文论 1990年代以来广州女作家的城市书写绪论一、“城市书写”及相关概念界定论及城市书写,必定要涉及“城市文学”和“都市文学”这两个概念。

历史与城市发展的关系历史和城市发展之间存在着紧密的联系。

城市作为人类活动的中心,是历史过程中的重要产物和载体。

城市的形成、演变和发展都与历史密切相关,而城市的发展又以历史为基础,相互交织共生。

一、城市的历史背景与形成每个城市都有其独特的历史背景和形成过程。

城市的发展往往起始于人类聚集的地点,或者是由于某种经济、政治、军事或文化因素的影响。

历史上一些重要的城市,如古埃及的开罗、古希腊的雅典、古罗马的罗马、中世纪欧洲的巴黎等,都是在特定的历史背景下诞生和成长起来的。

二、历史遗迹的保护与城市形象的塑造历史遗迹是城市过去的见证,也是城市文化的传承。

保护历史遗迹对于城市的形象塑造和旅游业的发展至关重要。

许多城市都将历史遗迹作为重要的城市名片,通过修缮、保护和合理开发利用,展示城市的历史底蕴和文化魅力,吸引更多游客和投资。

三、历史文化的传承与城市身份的建构每个城市都有其独特的历史文化,这些文化遗产与城市的身份认同和社会认同密切相关。

历史文化的传承可以加强城市的凝聚力和吸引力,塑造城市的独特形象和特色。

例如,乌镇依托其悠久的历史和水乡文化成功打造了中国南方的文化名片,成为游客和文化爱好者的热门目的地。

四、历史的回忆与城市未来的发展城市的发展不仅依赖于眼前的需求和现实的考量,还需要借鉴历史的经验和教训,为城市未来的发展规划提供参考和借鉴。

通过对历史的回顾和反思,可以更好地理解城市的发展规律和脉络,为未来的发展提供思路和指导。

历史的教训可以避免城市在发展过程中重蹈覆辙,提高城市的整体素质和可持续发展的能力。

五、历史与城市的相互影响与共生历史和城市是相互影响、相互依存的关系。

城市的发展需要历史的支撑和积淀,而历史的变迁和发展也离不开城市作为载体和舞台。

历史和城市相互融合和共生的过程,不仅对城市的外在形态和景观产生影响,也对城市的内在精神和价值观念产生塑造。

历史与城市的共生关系体现了城市发展的多元性和复杂性。

综上所述,历史与城市发展存在着紧密的联系和相互作用。

上海人文介绍上海作为中国的经济、文化中心,拥有着丰富的人文资源。

这座城市不仅有着丰富的历史文化底蕴,还蕴藏着各种令人惊叹的人文景观和活动。

在这篇文章中,我们将介绍上海的人文特色,包括历史建筑、传统文化、艺术表现形式和当代文化活动。

一、历史建筑上海是一个有着悠久历史的城市,拥有许多历史建筑,展示了不同历史时期的建筑风格和设计理念。

外滩的建筑群是上海最著名的地标之一,这里有西洋风情的外滩十九路和中国传统的陈毅广场。

此外,豫园、城隍庙、宋庆龄故居等历史建筑也是上海独特的人文景观,吸引着来自世界各地的游客。

二、传统文化上海是中国传统文化的重要传承地之一。

上海话是上海的特色方言,代表了上海人的语言习惯和生活方式。

在饮食方面,上海菜以其独特的口味和餐饮文化而著名,小笼包、蟹粉小馄饨等传统菜肴是上海人常年喜爱的美食。

此外,上海的传统手工艺,如刺绣、剪纸、月饼制作等,也反映了上海人对优雅生活的追求。

三、艺术表现形式上海是中国的艺术之都,拥有丰富多样的艺术表现形式。

上海中国画院是享有盛誉的艺术机构之一,承传和发展了中国传统绘画艺术。

另外,上海还拥有众多的博物馆、音乐厅、剧院和画廊,为艺术爱好者提供了丰富多样的文化体验。

每年的上海国际电影节和上海音乐节等国际级艺术盛事也吸引了大量的国内外观众。

四、当代文化活动除了传统文化和艺术表现形式,上海还有许多当代文化活动给予这座城市更加丰富的内涵。

例如,上海书展、上海漫展等文化展览活动吸引了大量的读者和艺术爱好者参与其中。

此外,上海的夜生活也是独具特色,各类音乐节、演唱会、酒吧和夜市活动让人们在繁忙的生活中找到放松和娱乐的方式。

综上所述,上海作为中国的经济、文化中心,拥有着丰富多样的人文资源。

从历史建筑到传统文化,从艺术表现形式到当代文化活动,上海展示了其独特的魅力和人文魅力。

这座城市不仅承载了丰富的历史记忆,也孕育了繁荣的文化创新。

无论是来自世界各地的游客,还是土生土长的上海人,都可以在这座城市中找到属于自己的文化与艺术之美。

“文学上海”与城市文化身份建构陈惠芬内容提要 近十年来描写上海的作品,构成了“文学上海”的文化现象。

有关的描写以“纪实”与“虚构”的方式,将“既有”的城市经验与个人“传奇”结合起来,提供了人们想象上海的“依据”,同时也在相当程度上“遏制”了人们的想象。

有关作品的“历史感”并没还原出一个“实存”的上海,而对“上海神话”的迷恋则阻隔了对于未来真正丰富有力的想象。

20世纪的最后十年,在未来上海的城市记忆中,想必是一个饶有意味的年代。

在这一时刻里,上海不仅以其经济的快速增长再度引起了世界的关注,而且孜孜以求着自我身份的建构。

上海的城市身份建构在20世纪的90年代初成了一个迫切而显要的问题,不仅是因为上海从一个小渔村发展为一个现代都市,至今不过百多年的历史,所积累的经验不足,而且在于,其时的上海,正处于一个“空前绝后”的转型时期。

“空前”在于,长期的封闭造成了城市在物质和“气质”上的匮乏,都市的经验和灵氛几近于湮没;“绝后”乃是,从“大上海沉没”到重新进行结构性调整,虽然向“国际化大都市”攀升的目标已定,而其间的“缺口”与引发的“震荡”却不谓不大,“兴奋”的同时,迷茫和焦灼也不请自来,正在为之努力和付出代价的未来是怎样的?上海这张昔日的旧船票还能否赶上时代的新航班?都是未知的“后事”,认同的问题因此凸现出来。

按照心理学的说法,“认同”就是解决“我是谁”、“从哪儿来”、“到哪儿去”的问题,是对自我“生存的方向性和连续性”①的清晰的主观意识,是必需的自我和社会心理统一的能力———20世纪90年代的上海,是怎样实现或寻求这种“统一”的呢?班纳迪克・安德森说,现代民族国家“认同感”的形成有赖于“想象的共同体”的催生。

在一个有效的时空范围内,虽然人们未曾谋面,但某种共同体的“休戚与共”感却仍可以通过传播媒介———特别是想象性的如“小说”与“报纸”这样的“文艺”方式构建出来②。

哈贝马斯也曾认为,18世纪英国民众讨论甚至参与政治、经济、思想和文化事务的公共领域得到空前的发展,而文学即是其中一个重要组成部分。

而且这一时期被看作是早期现代英格兰文化的形成时期,其时,全社会正“忙于全面的构建———从民族国家……到文学市场和商品文化,到交通要道和现代主体”③。

某种意义而言,这也为认识“文学上海”提供了一个角度。

(一)90年代描写上海的文学大都不是从・041・“当下”写起,而是“时光倒流”式的追念。

对某一段消失的历史中繁华景象的追寻占据大部分篇幅: 这个长故事要从旧上海开始说起。

繁华如星河灿烂的上海,迷沉如鸦片香的上海,被太平洋战争的滚滚烈焰逼进着的上海,对酒当歌、醉生梦死的上海。

那个乱世中的上海,到了现在人的心中,已经包含了许多意义,抱着英雄梦,想象自己一生的人,在那里面看到了壮怀激烈的革命;生活化的人,在里面看到了盛宣怀华丽的大客厅和阳光灿烂的大浴室;向往西方的人,在里面看到了美国丝袜,法国香水,外国学堂,俄国芭蕾舞;就是街头小混混,也在里面找到了黄金荣桂子飘香的中国式大园子……一个新音乐制作人,曾在淮海路街口摇着他那一头长发说“上海的三十年代好啊,那时候,你想要成为什么样的人,想要有什么样的生活方式,就去做。

……我们的这个长故事,就是开始在如今是如此时髦的年代里。

这是陈丹燕《张可女士》④一文的开头,她意图通过这样的表述显示人物所具的历史感,以及作品本身对当今“如此时髦的年代”的疏离。

而《上海的风花雪月》从“上海法国城”一路追溯到“1931’S咖啡馆”、外滩的三轮车、张爱玲的公寓,几乎“囊括”和“复活”了如今正变得时髦的年代的一切“有意味”的“内容”。

事实上,在有关老上海的怀旧中,陈丹燕的《上海的风花雪月》等“三部曲”并非始作俑者,1996年,上海远东出版社即已出版了素素的《前世今生》,这本小书某种程度上开了以文学的方式重写“上海繁华”的先河,而《上海的风花雪月》却是最具“时代”效应的。

出版方曾将它的畅销归结为“幽雅的外表,略带感伤、怀旧的内容和轻松流畅的笔调”,而对于陈丹燕来说,或许并非仅是出于“时髦”,而确有某种“生命感”的投入。

她曾多次说到“断裂”和“匮乏”对个人成长的影响,在最近出版的《木已成舟》中,她这样表达:“在我成长的时代,中国的门和窗全都被关死”,“有时候我想,就是因为我这样长大,才会……如此热衷吧”,说的是如何把漫长岁月中接触到的有关欧洲的碎片,“一点一点修补成了精神的故乡”⑤,移来说明她对昔日上海的热情也同样是合适的。

作为城市的“外来户”⑥,陈丹燕对上海曾有着双重的匮乏感,一是她“荒凉”的青春岁月也正是上海处于封闭的年代,二是因为“外来”的“革命家庭”,虽然作为城市的“征服者”,却不能不感到和既定“社区”的隔膜。

杨东平曾比较“大军入城”的不同,进入北京的军队干部或其他新移民大都以“大院”为聚集地,而上海的南下干部则分散在传统的居民社区里⑦。

南下上海的干部分散地进入的社区,大都是有着昔日繁华感痕迹的“优雅”社区。

在这样的区域里,“本土”与“外来”、不同阶层、文化乃至阶级间的“较量”往往表现得复杂而暧昧。

“外来”的“革命者”无疑有着政治乃至物质上的优势,而“既定的社区”似乎也秉持有一份“与身俱来”的“优越”。

“悠久”的历史、“繁华”的底蕴,虽并不形成与外来的“对抗”,却足以构成“距离”,给初来乍到者以“文化之根悬浮”的压抑感。

然而,陈丹燕对于“匮乏”的反应并非只具个人成长史的意义,毋宁说她的敏感和渴望,将群体、一代人的遭际与当下的社会心理“突出”地呈示出来了,唯其如此,其作品才畅销一时,类似的描写也才风行一时。

昔日上海作为“繁华”的代名词,几乎・141・“文学上海”与城市文化身份建构已是“不争”的事实,这一状况引起了一些研究者的注意和批评,认为历史上的上海其实是一个多面体,将目光只是定格于二三十年代以及繁华的大马路、老洋房、咖啡馆,不免将上海片面化了。

而在我看来,值得注意的,或许主要的还不在于,在这样的“注目”中,上海的历史是否被简化或片面的处理了,而是它刻意制造出的那种“历史感”和其中的“寄寓”。

作为一种历史的“记忆”,“文学上海”中的有关描写却大都采取了“纪实”的手法,且越来越“较真”。

如果说素素的《前世今生》对晚清妓女、上海女学生、女明星以及摩登太太们时尚生活的“纪实”还不过是“纸上得来”,来自某些老上海历史/轶闻、掌故的“散文化”,而到了《上海的风花雪月》等作品中,则衍化成了某种“现场”的“寻访”。

恰如一些推介文字所言:“陈丹燕以一个探寻者和怀旧者的姿态徜徉于上海的百年历史中,寻访散落在街巷中的历史遗迹”,“在张爱玲、张学良、颜文梁等历史名人住过的老房子里,遥想他们的人生往事,慨叹于无尽的世事沧桑……”⑧;陈丹燕自己也说:“这本书写得比较辛苦,从1993年开始,到1998年的春节后结束,总也有四年之久,为了这本书的写作,请教了多少人,采访了多少人……已不太能够一一回想起来。

”⑨在晚近出版的程乃珊的《上海探戈》里,作者更是凭借着“老上海后裔”的身份,信心十足地挖掘和“复活”着一个被历史的烟尘掩埋的“如假包换”的“真上海”。

作者在“前言”中这样交待:“为了令这本书更具魅力,我四下寻觅有关老上海的生活旧相片。

历经‘文革’,我家的私人相片本几尽毁灭,好在香港的亲友家尚存一些旧照片,另外,承蒙我的忘年交、美藉华裔二战退伍军人吉米钟慷慨借出许多他珍贵的具有历史价值的照片;前淞沪警备司令杨虎将军的儿媳余墨卿女士也借出她珍藏的‘文革’中劫后余生的照片……”⑩。

而现居香港的某上海作家的《豪门旧梦》则被冠以了“一个上海老克拉的回忆” λϖ。

“亲临现场”的采访,“前朝人物”老照片的佐证,“上海老克拉”身份的出示,无非都是为了“历史感”的营造,以示其“真”和“栩栩如生”。

然而,按照詹明信对怀旧电影的分析,作为后现代主义文化逻辑的重要症候,怀旧就其本质而言,是作为“对于我们失去的历史性,以及我们生活过正在经验的历史的可能性,积极营造出来的一个征状”λω,简言之,也就是历史感匮乏的表现。

那么,有关上海繁华的描写,在多大程度上是历史的“真实”再现呢?说起来,相关的描写似都有着某些可追寻的遗迹,有名有姓的人物,音容宛在的照片和富有象征的纪念物……以至存活于今的证人,然而,证人和纪念物的存在同时也提示着它所纪念的人和物/事的消失。

唯其“斯人”已逝,追忆才成为可能。

事实上,相关的描写在努力营造出一种历史的“真实感”的同时,也不由自主地裂解着这一历史的“在场”: 真正经历了十里洋场的上海老人,住在老公寓里,从英国留学回来的牙医生,下午三点在瘸了一条腿的小圆桌上慢慢喝一杯奶茶、吃用茶泡软的沙利文小圆饼干的老人,却笑了一下说:“70年代的人,用什么来怀旧呢?他们又知道什么?”八十岁了的永安公司郭家小姐,燕京大学的毕业生,在30年代开着自己的美国汽车的上海名媛,在她桌布老化发硬了的小圆桌前,摇着一头如雪的白发,说:“那个时代早就结束了,不会再来了。

”λξ甚至昔日的三轮车夫也认为,“从前”已不可再现。

站在外滩的东风饭店前,重操“旧业”为人踏车兜风的老人对车上的年轻・241・文学评论 2003年第3期女性说:“从前这里是最高级的地方呢,上海最有钞票的人去开销的地方,出出进进的全都是头面人物啊。

”当车上的人说:“那,你现在高兴了,想去就去”,老人却说:“有什么好高兴的,进去的是那个地方,可不一样了啊。

从前是什么气派……” λψ这里有着对于旧上海繁华的近乎神话般的迷恋,即便是在一个昔日的受压迫者的头脑里;而正是这种“迷恋”,宣告了“再现”的虚幻。

那么,明知历史的“不可复现”,却努力“纪实”出一种历史的“在场”感,其中有着怎样的认同的危机和吊诡呢?对于“在场”的希求某种程度上可以说是历史感“匮乏”的必然反应。

如同一个弗洛依德意义上的“游戏”,对于“永失的母爱”———母体(子宫)曾有的温暖和安全感的永远的失去,需要以一种象征的方法“找回”,才能获得心灵的安宁,所以“所有的故事都讲述一个俄狄浦斯情结:重回母亲子宫”。

而按照拉康的说法:“故事起源于匮乏,故事中必定有某种事物丧失或者不在,这样叙述才能展开;如果每件事物都原封不动,那就没有故事可讲。

这种丧失是令人痛苦的,但是它也令人激动。

欲望是被我们无法完全占有的事物刺激起来的,这是故事给人满足的原因之一。

” λζ上海曾经的匮乏似也需要一种繁华的“重现”与“在场”来“弥补”;而正是在这里,显出了时代和相关描写的一个深深的悖论:一方面,匮乏和“断裂”被认为是上海历史上的一个明显的“诅咒” λ{,由于“断裂”,上海的繁华、现代性被打断了;另一方面,却又认为昔日的繁华是一个有着不可言说的神秘的超时空存在,是不能被任何力量摧毁的,一旦需要,就能重新找回。

这一悖论一定程度上加剧了人们的认同困难:究竟何种才是“真确”的“史实”呢?“在场”也是消费主义的要求。