上海地域文化特色

- 格式:ppt

- 大小:1.10 MB

- 文档页数:26

“海派剪纸艺术”传承与发展研究一、本文概述本文旨在探讨“海派剪纸艺术”的传承与发展。

海派剪纸艺术作为中国传统民间工艺的一种独特形式,深受广大人民群众的喜爱,具有极高的艺术价值和文化意义。

通过对其历史渊源、技艺特点、传承方式以及当代发展等方面的深入研究,本文旨在揭示海派剪纸艺术的独特魅力,探讨其在现代社会中的传承与发展路径,以期为保护和传承非物质文化遗产贡献一份力量。

本文首先对海派剪纸艺术的历史背景进行梳理,分析其发展脉络和演变过程。

接着,通过对海派剪纸技艺的深入剖析,揭示其独特的艺术风格和审美价值。

在此基础上,本文将重点关注海派剪纸艺术的传承问题,探讨传统传承方式在现代社会中的挑战与机遇,以及新一代传承人在传承与创新中所扮演的角色。

本文将结合当代社会文化背景,分析海派剪纸艺术在当代的发展状况,提出促进其可持续发展的策略和建议。

通过本文的研究,我们期望能够增进对海派剪纸艺术的认识和理解,推动其在现代社会中的传承与发展,让更多的人了解和欣赏这一独特的艺术形式,共同守护和传承我们的文化遗产。

二、海派剪纸艺术的历史渊源海派剪纸艺术,作为一种独特的传统民间手工艺,其历史可以追溯到数千年前。

剪纸,这一在中国广泛流传的手工艺术,最初起源于汉代,那时它主要作为祭祀用品,用以象征天地神灵。

随着时间的推移,剪纸逐渐演变成为节日装饰和民俗活动的必备品,深受人民群众的喜爱。

在宋代,随着都市文化的兴起,剪纸艺术开始进入繁荣期。

特别是在上海这座东方大都市中,剪纸艺术得到了空前的发展。

海派剪纸艺术正是在这样的背景下应运而生,它融合了南北剪纸的技艺特点,同时吸收了西方艺术元素,形成了自己独特的艺术风格。

海派剪纸艺术注重线条的流畅与构图的巧妙,色彩鲜艳且对比强烈,形象生动且富有想象力。

它不仅体现了中国传统文化的精髓,也展现了上海都市文化的独特魅力。

历代海派剪纸艺术家们在继承传统技艺的基础上,不断创新和发展,使得海派剪纸艺术成为了中国传统民间手工艺中的一朵奇葩。

海派文化:徐汇公共文化服务体系建设的名片摘要:地域文化资源是特定区域独具特色、传承至今的文化资源,上海市徐汇区是海派文化的摇篮,本文试图从利用地域文化资源的角度阐释徐汇区充分发挥海派文化的资源优势,构建公共文化服务体系,着力打造公共文化服务的新名片、新品牌,满足人民基本文化权益。

关键词:地域文化;海派文化;公共文化服务中图分类号:d67 文献标志码:a 文章编号:1002-2589(2013)15-0016-03党的十八大提出了“扎实推进社会主义文化强国建设”的重要战略,并提出“公共文化服务体系基本建成,文化产业成为国民经济支柱性产业……”[1]等具体要求。

这表明公共文化服务体系建设是推动社会主义文化大发展大繁荣的必然要求,是实现文化强国的重要举措,也是“满足人民基本文化权益”的基本途径。

本文试图从利用地域文化资源的角度阐释公共文化服务体系的构建。

一、地域文化资源:公共文化服务体系建设的源泉地域文化资源是特定区域独具特色、传承至今的文化资源,蕴涵着一个地区或一个民族的文化底蕴和精神内涵,大多具有浓郁的历史特色、地方特色。

地域文化资源是公共文化服务体系建设的重要源泉。

整合利用地域文化资源不仅有助于培育以地域文化为基础的社会主义价值取向,弘扬优秀传统文化精神内涵,丰富人民精神文化生活;有助于营造浓郁的文化氛围,培养杰出地域文化工作者;有助于增强群众的自豪感、社会责任感等;而且有助于促进和谐社会建设。

(一)提供独特的活动空间资源建设公共文化服务体系必须重视公共文化服务设施等硬件建设。

各地富有地域特色的博物馆、纪念馆、历史街区等场所则为群众提供了独特的公共文化活动空间,其独特的场所特征、历史文化背景等为人们提供了浓厚人文气息的文化环境,不仅可以展示富有地域特色的多元文化特质,而且使人们获得地域的、历史的归属感和认同感。

(二)提供独特的作品创作资源地域文化资源凝结了当地居民的文化价值取向和审美情趣,具有深厚的人文内涵,如历史建筑蕴含观赏和艺术价值;地方名人作品包蕴着他们的品性、人格魅力等;非物质文化遗产中凝结着人们对传统技艺保护、传承的心血等等。

上海地域文化特色上海是中国最大的城市之一,也是国际大都市,具有丰富多元的地域文化特色。

下面将从历史、建筑、风俗、饮食等方面介绍上海地域文化的特色。

历史文化上海作为中国历史文化名城之一,拥有悠久的历史。

早在公元前5世纪春秋时期,上海地区就有人类居住和活动的痕迹。

在明朝时,上海开始崭露头角,成为江南地区的重要商港。

19世纪下半叶,上海成为了中国最大的城市之一,也是国际性大港口,吸引了大量外国商人和移民。

这些历史因素铸就了上海独特的历史文化特色。

建筑文化上海的建筑文化是多元而独特的。

在上海市区,可以看到不同风格的建筑物。

其中最为著名的是近代洋楼建筑群,包括法租界的西洋建筑和英租界的复兴式建筑。

这些洋楼体现了欧洲建筑的风格,充满了浓郁的西方特色。

此外,上海还拥有许多传统的中国式建筑,如豫园和城隍庙等,展示了传统的中国建筑魅力。

风俗文化上海的风俗文化受到了多种因素的影响,既有传统的中国文化,也融合了西方文化的特点。

例如,上海的传统春节庆祝活动包括舞龙、舞狮、放鞭炮等习俗,这些传统的中国年俗在上海依然保持着鲜活的生命力。

此外,上海还有许多西方节日,如圣诞节、情人节等,这些节日也成为上海市民生活中重要的组成部分。

饮食文化上海的饮食文化丰富多样,吸收了中华饮食文化的精华,又吸纳了外来的风味,形成了独特的上海菜系。

上海菜与其他菜系相比,注重原汁原味,追求口味的鲜美和菜品的色香味俱佳。

最为代表性的有小笼包、红烧狮子头、鲍鱼鸽豉汤等。

此外,上海还有丰富多样的美食街和夜市,如南翔小笼包街、城隍庙美食街等,各种小吃和特色美食让人流连忘返。

艺术文化总结起来,上海地域文化特色丰富多样,融合了东西方的文化元素。

通过历史、建筑、风俗、饮食等方面的介绍,我们能够更好地了解上海的地域文化,体验上海的独特魅力。

上海作为一个国际化大都市,一直都保持着对文化的传承和发展的热情,同时也吸引着各地人们对上海地域文化的关注和探索。

上海方言与地域文化方言是各具特色的地域文化的基础,比如中国数百种地方戏曲和说唱艺术形式都是以当地方言为依托的。

方言本身也是一种文化,甚至是一种情结,具有相当的使用价值和文化价值。

要认识现今上海方言和其地域文化的关系,得先从了解上海话的历史形成开始。

上海在中国历史上的影响,可能只有数百年,但追溯上海的历史,则会惊奇地发现它的历史并不短。

据考证,在距今5000年前的菘泽文化时期,上海地区已成为长江三角洲平原,上海的先民就已在此留下了足迹。

春秋时期的上海,属吴国,战国时期的上海先属越国,后属楚国。

上海的别称“沪”,源于“沪渎”,古时,上海地区的渔民发明了一种竹编捕鱼工具“扈”,当时还没有上海这个地名,这一带被称为“沪渎”。

“上海”这一名称的真正由来始于宋代,当时的上海,已开始成为我国的一个新兴贸易港口,那时的上海地区有十八大浦,其中一条叫上海浦,在今外滩至十六铺的黄浦江中,它的西岸有个上海镇,这些便是“上海”这一名称的由来。

几个世纪以来,上海都只是个小渔村,直到13世纪才发展为城镇。

元代的上海镇已有很大的发展,并设立了市舶司。

此后,上海镇又升格为上海县。

明代的上海已成为中国最大的棉纺业中心,商业经济日趋发达。

清康熙二十四年(1685年),清政府在上海设立了海关。

清乾隆、嘉庆年间,上海逐渐成为中国的贸易大港和漕粮运输中心,被称为“江海之通津,东南之都会”。

1843年,在鸦片战争后,上海被殖民主义者强迫开辟为通商口岸。

1845年,英国首先在上海设立了租界。

之后,美国在上海设立租界。

1849年,法国也在上海设立租界。

1863年,英美租界合并为公共租界后,上海实际上被划分为华界、公共租界、法租界三部分,自1843年以后100多年里,上海成了外国殖民主义者在中国倾销商品,搜刮原料、钱财的主要口岸,上海因此也有了“冒险家的乐园”之称。

而这时的上海也是中国一块发光的繁华之地。

1927年7月7日,上海特别市宣告成立。

上海地区有哪些文化特色?一、丰富多样的风味小吃上海是一座闻名全国的美食之都,以其独特的口味和丰富多样的风味小吃而闻名于世。

著名的小吃包括:小笼包、生煎包、蟹黄包、三鲜馄饨等。

这些小吃不仅口味独特,而且制作工艺精湛,充分展现了上海人对美食的热爱和追求。

其次,上海菜以浓香味道独特而受到广大人民的喜爱。

上海菜以鲜嫩、酥烂、清爽的特点为主,注重用料讲究,注重火候,让人吃过后回味无穷。

比如,红烧狮子头、麻辣豆腐干等,更是深受旅游者和居民的喜爱。

二、迷人的文化遗产上海拥有丰富的文化遗产,其中最重要的是被联合国教科文组织列入世界文化遗产的豫园。

豫园是一个具有悠久历史和深厚文化底蕴的景观名胜,园内古香古色的建筑和精美的园艺景观吸引了大批游客和研究者前来。

此外,上海还有许多具有代表性的文化遗产,如外滩风貌保护区、城隍庙、陆家嘴金融中心等。

这些地方既展示了上海的发展与变迁,又体现了其独特的文化魅力。

三、繁荣发展的艺术与文学上海是中国现代文学的发源地,许多著名作家和文学家都在这里诞生和成长。

上海的文学作品大多基于现实生活,以自由、开放的形态表达着人们对生活的思考与感悟。

代表性的作家有鲁迅、巴金、老舍等。

除了文学,上海也是中国艺术的重要中心之一。

上海美术馆、上海音乐厅、上海戏剧学院等艺术机构的建立为上海的艺术发展提供了坚实的基础。

上海艺术家们以他们的才华和创造力在国际艺术舞台上崭露头角。

四、独特的滨江文化上海位于长江口,拥有丰富的滨江资源。

滨江地区以其独特的历史和地理优势形成了独特的滨江文化。

景观如黄浦江、东方明珠、外滩等成为了上海的地标和城市名片。

此外,滨江地区还有众多的度假村和旅游景点,如朱家角、松江古镇等。

这些地方集自然风光、人文历史、传统手工艺等于一体,吸引了大量游客前来观光和休闲度假。

以上便是上海地区的部分文化特色。

上海的文化多元性和独特性让人叹为观止,值得一提的是,以上只是冰山一角,上海还有着更多值得发掘的文化宝藏。

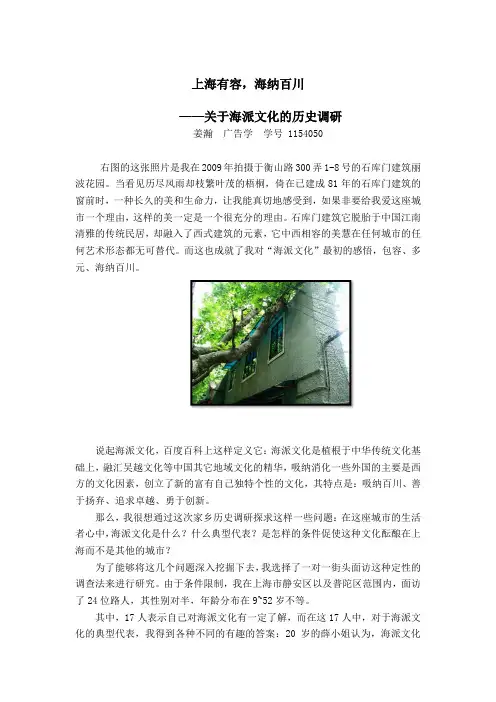

上海有容,海纳百川——关于海派文化的历史调研姜瀚广告学学号 1154050右图的这张照片是我在2009年拍摄于衡山路300弄1-8号的石库门建筑丽波花园。

当看见历尽风雨却枝繁叶茂的梧桐,倚在已建成81年的石库门建筑的窗前时,一种长久的美和生命力,让我能真切地感受到,如果非要给我爱这座城市一个理由,这样的美一定是一个很充分的理由。

石库门建筑它脱胎于中国江南清雅的传统民居,却融入了西式建筑的元素,它中西相容的美慧在任何城市的任何艺术形态都无可替代。

而这也成就了我对“海派文化”最初的感悟,包容、多元、海纳百川。

说起海派文化,百度百科上这样定义它:海派文化是植根于中华传统文化基础上,融汇吴越文化等中国其它地域文化的精华,吸纳消化一些外国的主要是西方的文化因素,创立了新的富有自己独特个性的文化,其特点是:吸纳百川、善于扬弃、追求卓越、勇于创新。

那么,我很想通过这次家乡历史调研探求这样一些问题:在这座城市的生活者心中,海派文化是什么?什么典型代表?是怎样的条件促使这种文化酝酿在上海而不是其他的城市?为了能够将这几个问题深入挖掘下去,我选择了一对一街头面访这种定性的调查法来进行研究。

由于条件限制,我在上海市静安区以及普陀区范围内,面访了24位路人,其性别对半,年龄分布在9~52岁不等。

其中,17人表示自己对海派文化有一定了解,而在这17人中,对于海派文化的典型代表,我得到各种不同的有趣的答案:20岁的薛小姐认为,海派文化的代表是“旗袍和石库门”;46岁的何女士认为海派文化的代表是“沪剧和生煎包子”; 9岁的姓周的小朋友认为是“生煎包、周立波讲的海派清口”;47岁的姜先生说,海派文化是“石库门、石库门酒、本帮菜”……在17位受访者的回答里,老上海旗袍(8)、生煎包子等本帮菜(7)以及石库门(5)被提及的次数最多,大体集中在服饰、饮食和居住方面。

另有值得一提的是,在这次访问中,我遇到了一名历史系学生余同学,他在一对一深度访谈的过程中非常耐心地给了我许多令我非常棒的意见和建议,在余同学看来,“海派文化的典型代表太多了,没有办法挑选一个代表为其他表现形式代言。

中国地域文化素材

中国地域文化素材丰富多样,每个地区都有其独特的地域文化特色。

以下是几个中国地域文化素材的例子:

1. 北京:北京作为中国的首都,有着悠久的历史和独特的文化。

北京的建筑风格以紫禁城、天坛和故宫等为代表,体现了中国古代皇家建筑的雄伟和庄严。

此外,京剧是北京的代表性艺术形式,以其高亢激昂的唱腔和独特的表演形式而闻名于世。

2. 上海:作为中国最大的城市之一,上海具有浓厚的近代都市文化氛围。

上海的建筑风格以外滩和豫园为代表,体现了中国与西方文化相结合的特点。

此外,上海还是中国早期电影产业的重要发源地,一些著名的导演和演员也来自上海。

3. 广州:广州是中国南方的大城市,也是重要的商业和文化中心。

广州人的饮食文化以粤菜为代表,以其独特的风味而闻名于世。

广州还是中国南方儒家文化的重要传承地,有许多古代学府和文化遗址,如岭南大学堂和广州图书馆等。

4. 成都:成都是中国西南地区的重要城市,也是四川省的省会。

成都的文化以川剧、川菜和成都话为代表。

川剧以其激情四溢的表演和燃情的唱腔而闻名于世。

成都还有丰富的历史和文化遗产,如大熊猫基地、武侯祠和宽窄巷子等。

这些只是中国地域文化素材的一小部分,每个地区还有更多独特的文化特色和艺术形式,表达了中国悠久而多样的文化传统。

上海特色文化类别摘要:1.上海特色文化的类别概述2.上海特色文化的具体类别介绍a.上海方言b.上海美食c.上海艺术d.上海历史建筑e.上海民俗文化正文:一、上海特色文化的类别概述上海,作为我国的国际化大都市,具有悠久的历史和独特的文化底蕴。

上海特色文化类别丰富多彩,包括上海方言、上海美食、上海艺术、上海历史建筑和上海民俗文化等,这些类别共同构成了上海独特的文化魅力。

二、上海特色文化的具体类别介绍1.上海方言上海方言属于吴语太湖片苏沪嘉小片,具有丰富的声母、韵母和声调,听起来韵味十足。

上海方言是上海地区汉族人民长期以来交流的语言,也是上海地域文化的重要载体。

2.上海美食上海美食以清淡、鲜美、精致而著称,融汇了中西南北的烹饪技艺。

上海特色美食有:小笼包、生煎包、糖醋排骨、白切羊肉等,每一道菜都展现了上海人对美食的独特追求。

3.上海艺术上海艺术具有浓厚的江南水乡特色,融合了中西方艺术精华。

上海的特色艺术形式包括:评弹、昆曲、越剧、沪剧等。

同时,上海还有众多美术馆、博物馆和艺术展览,展示了丰富的艺术资源。

4.上海历史建筑上海历史建筑是中西建筑风格的融合,具有很高的历史价值和艺术价值。

上海的外滩、豫园、新天地等地区保留了大量具有特色的历史建筑,成为游客领略上海历史文化的重要景点。

5.上海民俗文化上海民俗文化是上海人民长期生活和劳动的智慧结晶。

上海的民俗文化包括:端午节赛龙舟、元宵节闹元宵、春节迎财神等。

这些民俗活动丰富了人们的精神生活,传承了上海地区的优秀传统文化。

综上所述,上海特色文化类别繁多,内容丰富,体现了上海地区独特的地域文化特色。

我了解的地域文化作文上海来到上海,到处是鳞次栉比的高楼大厦,但最引人注目的,还是“上海之巅”“上海之巅”位于上海中心,在最繁华地带,高632米,是世界第二高楼,共126层,可用楼层为119层。

据说电梯的速度为18米/秒,只需7秒就可以到达126层。

耳闻不如亲见,我决定亲自去看看!来到“上海之巅”,从远处看,它就像一个“啤酒扳子”直插云霄,让人心生惧怖,不敢靠近。

还没到检票口,就被这条长长的“龙”给吓住了,天啦,这要排到鼠年马月啊!我正纠结,妈妈就像变戏法似的亮出四张票,我惊呼:“哪儿来的?”妈妈指了指远处的导游。

进了入口,我的眼珠便被那大屏幕给吸引住了,右上角的年份在飞快变着,屏幕上的上海也在不断变繁华起来,这种看到上海几十年间的变化的感觉真是妙不可言,我看了好几遍才善罢甘休。

终于到了最激动人心的时刻一-坐电梯,刚到了电梯门,就被强风吹懵了,怎么这么大风?“可能电梯运行得快,不通风,人会很难受吧!”妈妈猜测。

电梯开始上升,电子屏幕上显示的速度也越来越大。

渐渐地我耳朵有点难受,接着,我耳鸣了,伴随着一点想吐的感觉,甚至觉得要窒息了,还好,几秒过后,电梯达到了119层,踏出电梯,我的耳鸣缓解了一点。

我小跑到玻璃门前,以119层的视角看整个上海,头晕目眩,便不敢再看,汽车就像一只只小蚂蚁,一排排楼房像一块块彩色的豆腐整产的排列着…妈妈为了纪念这个特别的时刻,建议我们拍几张照片,我坐在凳子上,盯着镜头,扯出一丝微笑,又想到,万一此时此刻,“上海之巅”倒了怎么办?我们都将沉到黄浦江里.…我越想越害怕,眼眶竟泛起泪花。

妈妈拍完照片,终于满意地离开了,我还有些后怕,着妈妈快些走了。

为了缓解紧张的气氛,我们决定全家一起去尝尝上海特色小吃--生煎包,这生煎包外面事了些白芝麻,里面是脆脆的面皮,最令人垂涎欲滴的是汤汁和肉馅,咬一口,满嘴的香酥,此刻的我早就忘了登高的不适感……后来,我们还去了外滩和野生动物园。

总之,上海的美景和美食是一流的,有机会一定还要去看看哦。

认识海派文化上海历史文化浅谈"两千年历史看西安,一千年历史看北京,一百年历史看上海。

”近代上海在短短一百年的时间迅速崛起,在中国城市发展史上可谓是一奇迹。

文化是城市的生命,城市有了文化就有了生命,海派文化就是上海勃勃生气和活力的源泉。

追溯上海的文明渊源,可以发现在上古时期其文明已有相当水平。

据考古资料表明,上海文化的滥觞时期始于据今5900-4900年的”崧泽”文化.崧泽文化属于新石器时期母系氏族社会过渡的阶段。

在崧泽文化的古遗址中,发现了捕渔的网坠,织网用的靴形器、捻线的陶纺轮以及狩猎用的剑簇、石刀、骨锥、牙刀等与渔猎有关的遗物,上古时期上海的物质文明程度据此可以略窥一斑.1843年开埠以前·上海文化从属于中国古代的江南文化,而渊源于长江流域江浙的古吴越文化。

吴越文化是一种水文化,水是流动型的,而非静态型的,海派文化传承了吴越文化的亲水性特征,从本质上说是一种动态文化;其次,海派文化还继承了吴越文化的敏感和细腻,对异质文化体现出一种宽容的姿态,善于接受新鲜文化因子,形成海派文化多元性的特点;另外,大量自南而来的浙江人和自北而来的江苏人,构成上海主要的”移民"群。

江浙人是古代吴越人的后裔,吴越文化大胆开放的冒险性格及雄健恢宏的拓边精神,构成了"海派”文化的开创性特征。

海派画家任伯年的商业画、刘海粟率先使用人休模特、开创机关布景等等,俱是"敢为天下先"的行为.开埠后,西方文明又于此首先登陆华夏大地,上海由一个小镇迅速蜕变为全国的商业经济重心,中西大汇融的”海派"文化随之渐趋形成。

"海派”一词,是20世纪20茸代北京一些作家的创造,用于批判上海某些文人和某种文风,海派的对立面是京派,海派和京派象征着申国两种风格迎异的文化。

京派是传统的正宗,海派则是叛逆的标新立异、中西结合的产物,充满浓郁的商业色彩和民间色彩。

上海的曹聚仁先生对之有一个生动点评:"京派如大家闺秀,海派则如摩登女郎。