基底动脉闭塞性疾病的致死和致残率较高[1,2]。我们选取14例在临床中发现并经脑血管造影证实为基底动脉闭塞的患者,分析其临床表现及诊断、治疗过程,以期对基底动脉闭塞性疾病的临床治疗有一定的指导意义。

1 临床资料

1.1 一般资料男9 例,女5 例,年龄59~72 (65.3 ±1

2.4) 岁,既往高血压史12例,糖尿病史6例,脑梗死史5例,均无心房纤颤史。

1.2临床表现14例患者以眩晕、呕吐为首发症状,从发病到达高峰时间为2~7 d。临床表现构音障碍9例,吞咽、饮水咳呛8例;Fovill 综合征1例;闭锁综合征4例;四肢瘫痪6例;偏瘫4例;植物神经功能紊乱2例。

1.3影像学资料14例均行头颅MRI 检查,其中小脑前下动脉供血区梗死6例,小脑后下动脉供血区梗死6例,大脑后动脉供血区梗死2例。14例MRA 检查示均显示基底动脉闭塞,其中5例合并双侧椎动脉显影欠佳。

1.4 血管造影资料10例患者经血管造影证实侧支血管代偿好,其中4例患者经过后交通动脉由颈内动脉颅内段代偿,6例患者经软脑膜动脉由大脑中或大脑前动脉代偿;4例患者经血管造影证实未见明星侧支血管代偿。

1.5 治疗与转归所有患者均予以脱水、降颅压、抗凝及脑保护等治疗。其中8例患者经溶栓治疗。经上述治疗7 例痊愈,3 例好转,4例虽经溶栓治疗无好转后死亡(上述4例患者经血管造影证实侧支代偿较差)。

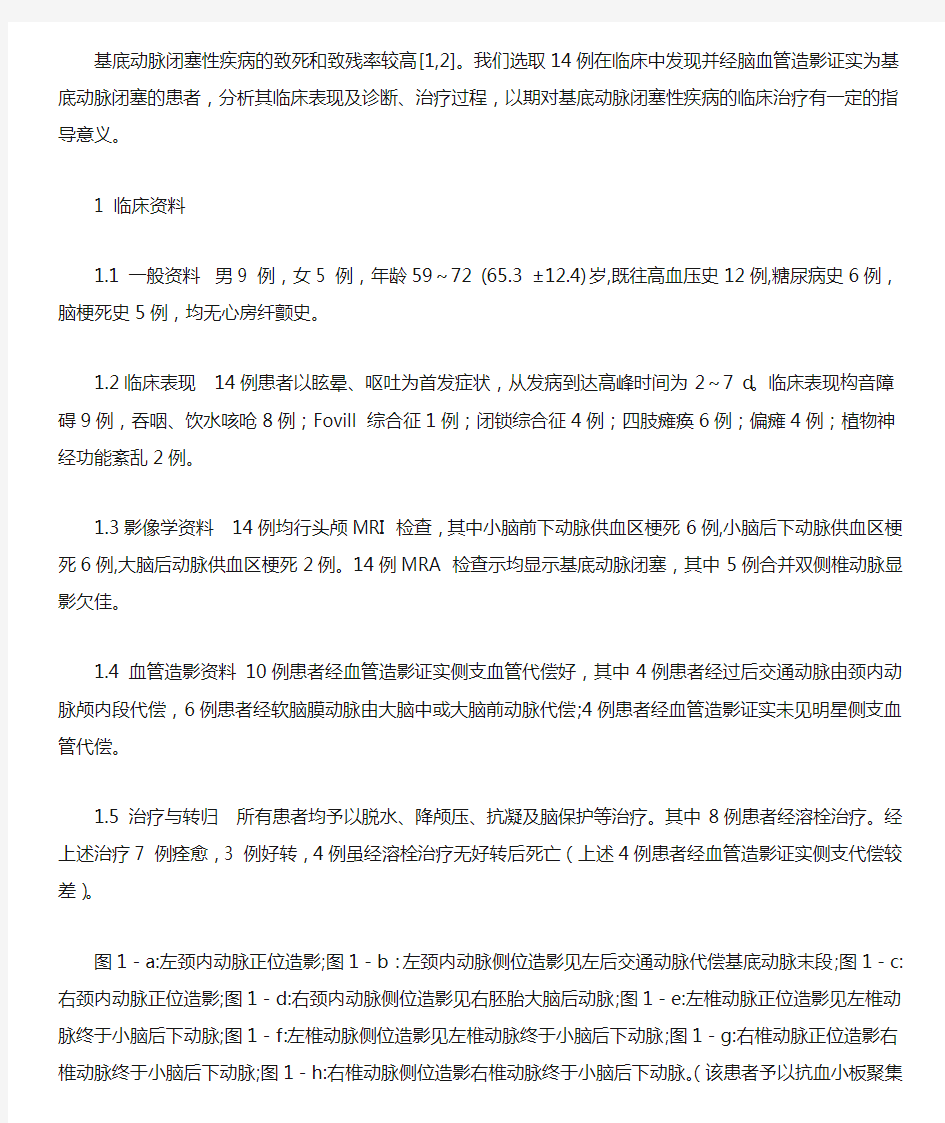

图1-a:左颈内动脉正位造影;图1-b:左颈内动脉侧位造影见左后交通动脉代偿基底动脉末段;图1-c:右颈内动脉正位造影;图1-d:右颈内动脉侧位造影见右胚胎大脑后动脉;图1-e:左椎动脉正位造影见左椎动脉终于小脑后下动脉;图1-f:左椎动脉侧位造影见左椎动脉终于小脑后下动脉;图1-g:右椎动脉正位造影右椎动脉终于小脑后下动脉;图1-h:右椎动脉侧位造影右椎动脉终于小脑后下

动脉。(该患者予以抗血小板聚集和控制危险因素治疗,随访至今病情稳定无进展)

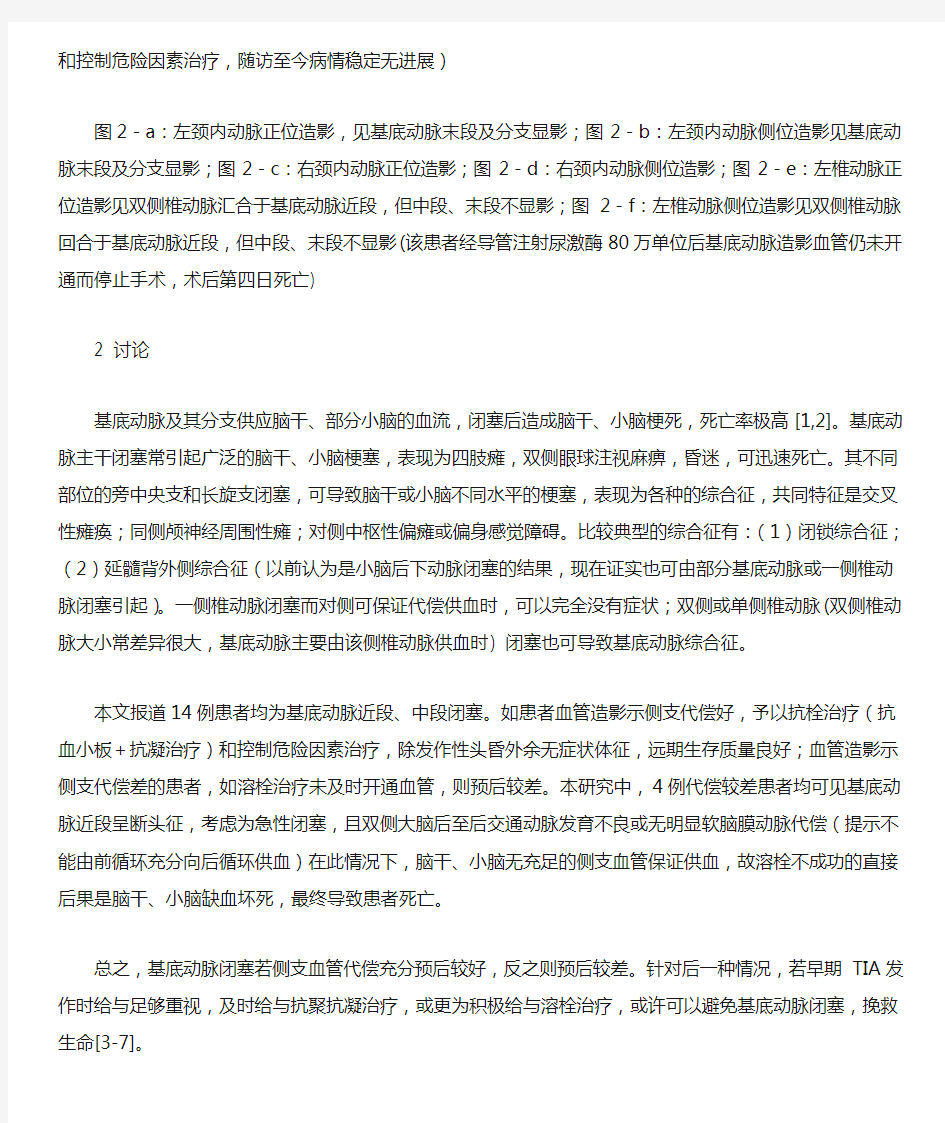

图2-a:左颈内动脉正位造影,见基底动脉末段及分支显影;图2-b:左颈内动脉侧位造影见基底动脉末段及分支显影;图2-c:右颈内动脉正位造影;图2-d:右颈内动脉侧位造影;图2-e:左椎动脉正位造影见双侧椎动脉汇合于基底动脉近段,但中段、末段不显影;图2-f:左椎动脉侧位造影见双侧椎动脉回合于基底动脉近段,但中段、末段不显影(该患者经导管注射尿激酶80万单位后基底动脉造影血管仍未开通而停止手术,术后第四日死亡)

2 讨论

基底动脉及其分支供应脑干、部分小脑的血流,闭塞后造成脑干、小脑梗死,死亡率极高[1,2]。基底动脉主干闭塞常引起广泛的脑干、小脑梗塞,表现为四肢瘫,双侧眼球注视麻痹,昏迷,可迅速死亡。其不同部位的旁中央支和长旋支闭塞,可导致脑干或小脑不同水平的梗塞,表现为各种的综合征,共同特征是交叉性瘫痪;同侧颅神经周围性瘫;对侧中枢性偏瘫或偏身感觉障碍。比较典型的综合征有:(1)闭锁综合征;(2)延髓背外侧综合征(以前认为是小脑后下动脉闭塞的结果,现在证实也可由部分基底动脉或一侧椎动脉闭塞引起)。一侧椎动脉闭塞而对侧可保证代偿供血时,可以完全没有症状;双侧或单侧椎动脉(双侧椎动脉大小常差异很大,基底动脉主要由该侧椎动脉供血时) 闭塞也可导致基底动脉综合征。

本文报道14例患者均为基底动脉近段、中段闭塞。如患者血管造影示侧支代偿好,予以抗栓治疗(抗血小板+抗凝治疗)和控制危险因素治疗,除发作性头昏

外余无症状体征,远期生存质量良好;血管造影示侧支代偿差的患者,如溶栓治疗未及时开通血管,则预后较差。本研究中,4例代偿较差患者均可见基底动脉近段呈断头征,考虑为急性闭塞,且双侧大脑后至后交通动脉发育不良或无明显软脑膜动脉代偿(提示不能由前循环充分向后循环供血)在此情况下,脑干、小脑无充足的侧支血管保证供血,故溶栓不成功的直接后果是脑干、小脑缺血坏死,最终导致患者死亡。

总之,基底动脉闭塞若侧支血管代偿充分预后较好,反之则预后较差。针对后一种情况,若早期TIA发作时给与足够重视,及时给与抗聚抗凝治疗,或更为积极给与溶栓治疗,或许可以避免基底动脉闭塞,挽救生命[3-7]。

参考文献

[1] 高旭光,编译。椎基底动脉闭塞的溶栓治疗。中国卒中杂志,2006,1:61.

[2] 刘艳,罗祖明。椎基底动脉闭塞性疾病的药物防治进展。国际脑血管病杂志,2006,14:677-680.

[3] Kubik CS, Adams RD: Occlusion of the basilar artery: A clinical and pathological study. Brain,1946, 69:73-121.

[4] Haugsted H: Occlusion of basilar artery: Diagnosis by vertebral angiography during life. Neurology, 1956, 6:823-828.

[5] Zeumer H: Vascular recanalizing technique in interventional neuroradiology. Neurol, 1985, 231:287-294.

[6] Zeumer H, Hacke W, Ringelstein EB: Local intraarterial thrombolysis in vertebrobasilar thromboembolic disease. Am J Neuroradiol, 1983, 4:401-404.

[7] Ringelstein EB, Zeumer H, Poeck K: Noninvasive diagnosis of intracranial lesions in the vertebrobasilar system: A comparison of Doppler sonographic and angiographic findings. Stroke, 1985, 16:848-855.

仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。

For personal use only in study and research; not for commercial use.

Nur für den pers?nlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.

Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales.

толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях.

以下无正文

非阻塞性冠心病治疗进展 发表者:陈文强310人已访问 近一个多世纪来,人们已经接受这个概念:心外膜血管得阻塞性病变就是导致心绞痛得主要原因。1974年,Gould KL与Lipsb K研究发现,当冠状动脉直径狭窄>80%时,血流量才会显著下降,而预先使用小动脉扩张剂使冠脉血流量增大4~5倍后再行结扎,冠状动脉直径狭窄〉50%时血流量已显著下降。这一实验产生了冠状动脉血流储备得概念,并迅速转化为临床概念:冠状动脉直径狭窄≥50%为血流动力学意义得狭窄,≥85%为临界狭窄,而后者又很快演绎为成缺血性狭窄得概念。因此,近40年来,临床心脏病学家们形成共识:冠状动脉直径狭窄≥50%才可诊断为冠心病,≥85%得冠状动脉临界狭窄可引起心肌缺血,因此应进行介入治疗。然而,随着介入性冠状动脉诊断与治疗技术得普及,人们发现,许多有心肌缺血证据得患者冠脉造影显示为冠脉得非阻塞性病变,即非阻塞性冠心病(CAD)。 一、非阻塞性冠心病得概念 所谓得非阻塞性冠心病定义为1支或多支血管直径狭窄1%~49%为非阻塞性冠心病,而1支或多支血管直径狭窄≥50%为阻塞性冠心病。研究者收集了美国退伍军人CART项目中得冠心病数据,该项目包含了冠脉造影与长期随访结果。共包括2007-2012年间37674例接受选择性血管造影得患者,发现55、4%得患者为阻塞性冠心病,22、3%为非阻塞性冠心病。WISE研究结果提示,60%因胸痛或无创检查发现有缺血证据得患者不存在影响血流得冠脉阻塞(至少有≥1条主支存在≥50%狭窄)。 长期以来,人们认为在心绞痛患者中,如果冠脉造影显示正常或狭窄程度<50%则属低危人群,预后良好。然而,近年来大样本人群得长期随访研究否定了这一传统观点。JespersenL 等人对接受冠脉造影得11223例稳定性心绞痛患者与无症状得5705例对照人群平均随访4、6年,发现冠脉造影显示正常或狭窄程度<50%得患者得心血管事件率显著高于对照人群。LinFY等人对2583例因心绞痛症状或心血管高危因素而行64排CT冠脉造影得患者随访3、1年,发现CT测量得冠脉狭窄〈50%得患者得全因死亡率显著高于ct检查无冠脉狭窄得患者。美国退伍军人cart研究发现,无冠心病患者得1年时心肌梗死发生率为0、11%,1支血管病变得非阻塞性冠心病患者为0、24%,2支血管病变者为0、56%,3支血管病变者为0、59%。在阻塞性冠心病患者中,随着病变血管支数增加(或lmca),心肌梗死风险亦增加。无冠心病者得1年时死亡率为1、38%,1支、2支与3支血管病变得非阻塞性冠心病患者分别为2、02%、1、50%与2、72%.在多因素调整模型中,仅3支病变得非阻塞性冠心病与1年时死亡风险增加相关。这些研究显示,冠脉狭窄程度〈50%不能作为判断患者预后就是否良好得指标。 朱建华:非阻塞性急性心肌梗死的诊断与处理 研究显示,90%左右的急性心肌梗死患者冠脉造影显示存在阻塞性冠状动脉疾病,但仍有10%的患者造影时未见明显阻塞,称之为冠状动脉非阻塞性心肌梗死(MINOC)。 在第二十八届长城国际心脏病学会议上,浙江大学医学院附属第一医院的朱建华教授分享了MINOCA勺诊断与处理策略。 一、诊断 MINOCA勺诊断需满足以下3个条件: ?符合急性心肌梗死标准 (1)心肌标志物(肌钙蛋白)水平升高 (2)合并临床心梗的证据(满足以下至少一条) 心肌缺血症状 心电图表现:ST-T明显变化或新发左束支传导阻滞 病理性Q波形成 影像学上存在心肌缺血及梗死表现 冠脉内血栓 ?冠脉造影显示为非阻塞性冠状动脉疾病 冠脉造影基本正常(狭窄v 30%或轻度狭窄(30%<狭窄度v 50% 。 ?无明显的急性心梗原因 二、MINOCA&要病因及治疗 1. 冠脉痉挛 冠脉痉挛约占MINOCA勺30%是心外膜源MINOCA勺主要病因。其发病特点是反复发作的静息性心绞痛,多在夜间或凌晨发作,伴一过性ST段抬高。 常需进一步冠脉内激发试验进行辅助诊断,包括冠脉内麦角新碱或乙酰胆碱激发试验。需要注意的是,激发试验存在一定风险,可能进一步加重缺血、心梗, 甚至死亡,也可能并发多种心律失常。 治疗方面,常规治疗一般包括硝酸酯类、钙离子拮抗剂等血管扩张剂,必要时可能需要置入支架、ICD。 预后方面,复杂冠脉痉挛(多支血管痉挛、弥漫性和局部痉挛并存等)是预后不佳的主要因素。 2. 斑块破裂或侵蚀 动脉粥样斑块破裂是导致MINOCA勺常见病因。如果斑块因血管正性重构而离心性发展,冠脉造影可能观察不到管腔狭窄,但此类斑块往往出现易损斑块的特征:巨大的脂质核和薄纤维帽,易破裂或侵蚀。 腔内影像IVUS和OCT可诊断斑块破裂或侵蚀(如图1)。 图1. OCT (A)、冠脉内镜(B)、IVUS( C)下斑块破裂、斑块侵蚀及血栓情况。 斑块破裂或侵蚀导致急性心梗患者,尽管管腔未见明显狭窄,但发病机制和预后与狭窄性动脉粥样硬化患者相似。治疗原则等同。常规治疗为双联抗血小板治疗、他汀治疗、B受体阻滞剂治疗及ACEI/ARB治疗。 3. 冠脉栓塞 冠脉栓塞包括冠脉自发血栓形成及外来栓子栓塞两种情况。前者除继发于斑 块破裂等情况外,还可由于遗传性或获得性的血栓性疾病;后者可由易栓性疾病导致,也可发生于其他高凝状态,如房颤、心脏瓣膜病等,甚至非血栓栓子,如瓣膜赘生物、心脏肿瘤、空气栓子等。 引起冠脉栓塞的血栓性疾病种类繁多,MINOC鉴别诊断需明确栓子来源,根据病因进行个体化治疗。 4. 冠脉微血管病变 冠脉血流储备是诊断冠脉微血管病变的金标准,其他诊断方法包括心脏超声造影、心脏核磁共振、正电子发射断层扫描、心电图上ST段回落等。 治疗方面,常用药物为硝酸酯类药物、伊伐布雷定、尼可地尔等。 5. 心肌炎 心肌炎可出现急性冠脉综合征样表现,且无阻塞性冠脉疾病。约30%MINOCA 症状由心肌炎引起。 心肌活检仍然是诊断心肌炎的金标准,可明确病因,且有助于判断预后情况。心脏核磁共振是良好的无创检查方法,可检出约80%^理明确的心肌炎。 治疗方面,目前还没有特异的治疗方法。应强调卧床休息,以减轻心脏负担和组织损伤,针对心律失常、心力衰竭、心源性休克等对症治疗。 预后方面,大部分患者经治疗后可痊愈,有些患者在急性期之后发展为扩张型心肌病改变,反复发生心力衰竭。 下肢动脉硬化闭塞症的护理 一、概述 周围血管动脉粥样物质的不断扩大和继发性血栓形成,可引起动脉管腔狭窄、闭塞,肢体出现慢性炎症或急性缺血症状,称为动脉硬化闭塞症。动脉硬化闭塞症好发于腹主动脉下端、髂动脉及胭动脉。 二、病因及发病帆制 发病原因和机制尚不完全清楚。高脂血症、高血压、吸烟、糖尿病、肥胖和高密度脂蛋白低下等,是易患因素。发病机制主要有以下几种学说:①内膜损伤及平滑肌细胞增殖,细胞生长因子释放,导致内膜增厚及细胞外基质和脂质积聚;②动脉壁脂代谢紊乱,脂质浸润并在动脉壁积聚;③血液冲击在动脉分叉部位造成的剪切力,或某些特殊的解剖部位(如股动脉的内收肌管裂口外),造成的慢性机械性损伤。主要病理表现为内膜出现粥样硬化斑块,中膜变性和钙化,腔内有继发性血栓形成,最终使管腔狭窄,甚至完全闭塞。闭塞病变大致可分为:主一髂型、股一胴型以及累及主一髂动脉及其远侧动脉的多节段型。患肢发生缺血性病变,严重时可引起肢端坏死。 三、临席特点 其临床表现为间歇性跛行、静息痛及组织坏疽、单侧肢体缺血性神经病变:沿周围感觉神经分布区域的疼痛、麻木或烧灼感,失用性肌肉萎缩及关节僵硬。 四、护理问题 1.焦虑与患肢疼痛有关。 2.疼痛与末梢组织缺血有关。 3.有皮肤完整性受损的危险与组织缺血及营养障碍有关。 4.潜在并发症感染。 五、护理目标 1.患者焦虑与疼痛减轻。 2.患者无皮肤受损发生。 3.患者无感染等并发症发生。 六、护理措施 1.术前护理 (1)同普外科术后护理常规。 (2)戒烟:吸烟可以加重动脉硬化的程度。 (3)适当的有规律的进行步行锻炼,可使症状得到缓解。其方法是:患者坚持步行直至症状出现后停止,待症状缓解后再进行锻炼,如此反复运动,每日坚持1小时。 (4)保护患肢,防止创伤,注意保暖,但不能局部加温,以免加重组织缺氧坏死,保持局部清洁、干燥。已发生坏疽部位,应保持干燥,温热络合碘浸泡后,无菌敷料包扎。继发感染者应用抗生素治疗。 (5)疼痛护理:剧烈疼痛可给予镇痛剂。 (6)心理护理:疾病的折磨常使患者丧失治疗的信心,应鼓励患者,理解患者,用实际行动给予患者战胜疾病的动力。 2.术后护理 (1)同普外科术后护理常规。 (2)监测生命体征,包括T、P、R、BP及尿量的观察。 (3)患肢血循环的监测,包括皮肤的颜色、温度、动脉搏动情况、感觉状况。若皮肤苍白、温度低于对侧、足背动脉未触及、感觉麻木,应及时通知医生给予处理。 (4)股、胭动脉人工血管架桥术后患肢膝关节屈曲10°~15°,膝及小腿下可垫一软枕, 1988年美国ACC/AHA根据PCI的成功率和危险性,将冠状动脉病变分为A、B、C三种类型,是临床广泛应用的分型标准(见表1)。其中B型病变分为两个亚型,仅有一种病变特征为B1型病变,若有两种或两种以上的病变特征则为B2型病变。 表1 1988年美国心脏病学会和美国心脏协会(ACC/AHA)的冠状动脉病变分型 病变特征A型病变B型病变C型病变 病变范围局限性,<10mm 管状,10-20mm 弥漫,>20mm 病变形态同心性偏心性———— 是否容易接近容易近段血管中度弯曲近段血管极度弯曲 是否成角不成角(<45。)中度成角(>45。但<90。)严重成角(>90。) 病变外形管壁光滑管壁不规则———— 钙化程度无或轻度中重度———— 闭塞程度非完全闭塞完全闭塞<3个月完全闭塞>3个月 病变部位非开口部开口部———— 分支是否受累无需要导丝保护的分叉病变有不能保护的大分支 血栓形成无有———— 静脉旁路移植血管————- 脆性退行性病变 成功率>85% 60%-85% <60% 危险性低中等高 近年随着器械的改进和术者经验的积累,尤其冠状动脉支架的广泛应用,PCI成功率明显提高,并发症下降,按上述分型预测PCI成功率和并发症的价值有所下降。目前,将病变分为低、中、高危险性(见表2)。 表2 病变的危险度分级 低危险中危险高危险 孤立性短病变(<10mm)管状病变(10-20mm)弥漫性病变(>20mm) 对成性病变偏心病变瘤样扩张 非成角病变中度成角(>45。但<90。)重度成角(>90。) 近段无弯曲近段轻至中度弯曲近段严重弯曲 管壁光滑管壁不光滑 非完全闭塞完全闭塞<3个月完全闭塞>3个月,有桥状侧枝 非开口病变开口病变左主干病变 名老中医治疗下肢动脉硬化性闭塞症秘方 下肢动脉硬化性闭塞症是中老年(45岁以上)全身动脉粥样硬化病变的一部分。多见于腹主动脉及下肢大、中型动脉硬化狭窄和继发血栓形成引起闭塞,使肢体发生缺血。 临床表现:早期主要患脚怕冷、麻木、间歇性跛行、小腿痛胀和肌肉萎缩,病情进行多较缓慢。如腹主动脉下端或髂动脉发生闭塞时,走路后整个臀部和肢体部有酸胀疼痛与乏力感。如肢端动脉发生急性血栓闭塞时,患脚突然严重缺血,出现苍白、紫绀瘀黑、冰冷、持续静息痛,夜间更为剧烈,甚至趾蹠出现坏疽或溃疡感染,严重者出现全身中毒症,往往导致心、脑、肾等血管病变。 本病诊断依据,发病年龄较大,有下肢慢性缺血症,患肢相应部位的动脉搏动减弱或消失,腹股动脉狭窄处可听到收缩期杂音。X线动脉造影可显示动脉呈波浪形扭曲,管腔呈不规则狭窄或闭塞。患者往往伴有高血脂、眼底动脉硬化、冠心病等。在诊断上需与男青年的血栓闭塞性脉管炎和女青年的多发性大动脉炎区别。 本病的发病因素,与脂质代谢紊乱有密切关系,动脉壁功能障碍也是 重要因素。 西医治疗本病常采用扩血管、降脂、抗凝类药物,以及 选择性动脉重建手术。本病坏疽发生后,疗效较差中医辨证认为,本病多由脾肾阳虚气弱,痰湿不化,痰 瘀凝结络脉而致病。以益气温肾、活血通络,祛痰化瘀等法 治疗。有心肾虚者,有肝阳亢者,有感染化热者,有气阴两亏者,宜兼顾并治。本病早期疗效较好,故早期诊断与防治,至关重要。(奚九一)方名 方名:软坚通脉饮【功能主治】 功能软坚消痰,化瘀通络。主治老年性下肢动脉硬化性 闭塞症。 【处方组成】 海藻30克、生牡蛎30克、虎杖30克、失笑散15克、豨莶草30克,水煎服。 【辨证加减】 心气虚者加党参、麦冬、五味子;肾阳虚者加仙灵脾、 附子、肉桂;坏疽伴感染者加制军、黄柏、金银花。 【临床疗效】 治疗45?80岁下肢动脉硬化性闭塞症142例,临床治 愈118 例(83.1%),好转18 例(12.7%),截肢6 例(4.2 %)。 【处方来源】 上海市虹口区中心医院奚九一 下肢动脉硬化闭塞症诊 治指南 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688] 2015版下肢动脉硬化闭塞症诊治指南作者:转自介入家园微信号来源:中华医学杂志2015年6月23日第95卷第24期日期:2015-09-16 中华医学会外科学分会血管外科学组成员及主要参加讨论专家(按姓氏 笔画顺序):戈小虎、王玉琦、王兵、王深明、王劲松、王豪夫、包俊敏、毕伟、刘昌伟、刘长健、刘冰、刘鹏、李晓强、李震、李毅清、李鸣、吕雄、庄百溪、陈忠、谷涌泉、陆清声、陆信武、时德、汪忠镐、 吴丹明、吴庆华、吴向未、辛世杰、肖占祥、余波、张小明、张福先、 张鸿坤、张岚、张桕根、张纪蔚、金星、金辉、金志宏、周为民、郭 伟、郭平凡、郭曙光、郝斌、胡 关键字:|| 中华医学会外科学分会血管外科学组成员及主要参加讨论专家(按姓氏 笔画顺序):戈小虎、王玉琦、王兵、王深明、王劲松、王豪夫、包俊敏、毕伟、刘昌伟、刘长健、刘冰、刘鹏、李晓强、李震、李毅清、李鸣、吕雄、庄百溪、陈忠、谷涌泉、陆清声、陆信武、时德、汪忠镐、 吴丹明、吴庆华、吴向未、辛世杰、肖占祥、余波、张小明、张福先、 张鸿坤、张岚、张桕根、张纪蔚、金星、金辉、金志宏、周为民、郭 伟、郭平凡、郭曙光、郝斌、胡何节、姜维良、姚陈、赵纪春、赵捃、 赵志靑、袁时芳、常光其、符伟国、章希炜、董同祥、蒋米尔、景在 平、覃晓、舒畅、翟水亭 中华医学会外科学分会血管外科学组 一、概述 (一)指南制定的方法 本指南是由中华医学会外科学分会血管外科学组组织,在2011年卫生部颁布的下肢动脉硬化闭塞症诊断标准(WS 339-2011 )及2009年学组编写的外周动脉疾病诊治标准(征求稿)基础上,参考2011年欧洲心脏病学会(ESC)和2011年美国心脏病学会基金会/美国心脏协会(ACCF/AHA)发布的相关指南,结合中国下肢动脉硬化闭塞症的临床诊治特点修改而制定。 (二)定义 1.下肢动脉硬化闭塞症(ASO):指由于动脉硬化造成的下肢供血动脉内膜增厚、管腔狭窄或闭塞,病变肢体血液供应不足,引起下肢间歇性行、皮温降低、疼痛、乃至发生溃疡或坏死等临床表现的慢性进展性疾病,常为全身性动脉硬化血管病变在下肢动脉的表现。 2.间歇性跛行:下肢ASO的主要临床表现之一。是一种由运动诱发的症状,指下肢运动后产生的疲乏、疼痛或痉挛,常发生在小腿后方,导致行走受限,短时间休息后(常少于10min)疼痛和不适感可以缓解,再次运动后又出现。跛行距离可以提示缺血的程度。 3.缺血性静息痛:患肢在静息状态下出现的持续性疼痛,是下肢ASO引起肢体严重缺血的主要临床表现之一,预示肢体存在近期缺血坏死风险。已有组织坏疽者往往伴有严重的静息痛。 2016?年ESC工作组意见书:冠状动脉非阻塞性心肌梗死研究显示,90% 左右的急性心肌梗死(AMI)病例冠脉造影显示存在阻塞性冠状脉疾病(CAD),但仍有 10% 的病例行冠脉造影时未见明显阻塞,研究人员称之为冠状动脉非阻塞性心肌梗死(MINOCA)。 近期,欧洲心脏病学会(ESC)工作组发布了首个关于冠状动脉非阻塞性心肌梗死的意见书,就其定义、临床特征、病因、发生机制及治疗进行阐述。 定义 冠脉非阻塞性心肌梗死具体标准如下: 1. 急性心肌梗死标准 1)心肌损伤标志物阳性(优选肌钙蛋白) 2)确切的心梗临床依据,至少满足以下一条:a. 缺血症状;b. 新出现或推测新出现ST-T 明显变化或新出现左束支传导阻滞;c. 病理性 Q 波形成;d. 新出现的存活心肌减少或室壁运动异常影像学证据;e. 冠脉造影或尸检发现冠脉内血栓。 2. 冠脉造影显示非阻塞性冠脉疾病 任一可能的梗死相关血管造影未见阻塞性冠脉疾病(例如无冠脉狭窄≥ 50%),包括冠脉正常(无 >30% 的狭窄)和轻度冠脉粥样硬化(狭窄 >30% 但 <50%) 3. 无引起急性心梗临床表现的特殊临床疾病(例如心肌炎和肺栓塞等) 临床特征 冠状动脉非阻塞性心肌梗死患者往往较阻塞性患者年轻,男性发病率稍高于女性。 非冠脉阻塞性心肌梗死心电图可表现为 ST 段抬高,也可无 ST 段抬高,女性患者 ST 段抬高与未见抬高的数量比例相似,男性患者 ST 段抬高较多。 病因 1. 斑块破裂 动脉粥样斑块破裂是导致冠脉非阻塞性心肌梗死的常见病因。通过血管内超声发现约40% 冠脉非阻塞性心肌梗死患者存在斑块破裂或斑块侵蚀,采用光学相干断层扫描(OCT)等更高分辨率的影像学手段可能检测率更高。 血栓形成和血栓栓塞在斑块破坏致冠脉非阻塞性心肌梗死中起着主要作用,因此,对于可疑或确诊斑块破裂引起冠脉非阻塞性心肌梗死的患者,推荐双联抗血小板治疗 1 年,之后终身服用单一抗血小板药物,另外还推荐他汀治疗。 2. 冠脉痉挛 冠脉痉挛反映血管平滑肌对内源性缩血管物质或外源性缩血管物质存在高反应性,冠状动脉痉挛激发试验表明 27% 冠脉非阻塞性心肌梗死患者存在可诱导性痉挛,提示冠脉痉挛是冠脉非阻塞性心肌梗死常见且重要的发病机制。 反复发作的静息心绞痛,服用短效硝酸酯药物后缓解,尤其是发作时出现暂时性缺血性心电图表现,并呈一定节律性(典型表现为夜间心绞痛),若满足以上临床特征,则可考虑 非阻塞性冠状动脉疾病:诊断和治疗 2015-04-22 来源:医脉通 患者由于胸痛就诊,被送至导管室;确诊其患有冠状动脉疾病(CAD),但不足以支持诊断为阻塞性CAD。针对这些患者的传统治疗方案是治疗已经出现的各种症状。然而,通常认为这部分患者未来发生心血管事件的风险并不会比没有CAD的患者高。最近,有研究表明这种思路是错误的:患有非阻塞性CAD 的患者,未来发生心血管事件的风险要高于没有CAD的患者。 “过去,患者因胸痛就诊,虽然负荷测试异常,但血管造影可能显示正常,医生会据此告诉患者:没什么大问题,不用担心。”斯坦福医疗中心介入心脏病学主任、副教授、医学博士William F. Fearon说道,“我们发现这些患者会可能出现血管异常,但在血管造影片中看并不明显;如果进行深入的检查,特别是侵入性的负荷、血流量和其他冠状动脉循环异常情况的检测,就能够找出胸痛的确切原因,然后指导治疗策略”。尽管如此,这些检查程序还没有纳入临床指南,大部分医生在临床中也未采用。 “现在,在包括梅奥诊所在内的几个CAD研究中心,倾向于更加全面地评估冠状动脉生理机能,但是最初的进展来自欧洲心脏病学会,他们在指南中规定,对不明原因的胸痛患者,必须检测血管内皮功能。”梅奥诊所胸痛部主任、首席研究员Amir Lerman教授,在接受采访时说,“总的来说,这仍然是一个崭新的领域。” 此外,也缺少对此类患者预防和治疗最佳方案的研究。目前面对此类患者,医生必须依靠自己的临床判断。 “能够明确的是,大多数非阻塞性CAD患者,动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)的十年风险升高,且大大高于美国心脏病学会和美国心脏协会估算的人均十年风险预期。” Cedars-Sinai医学中心的C. Noel Bairey Merz教授指出。在3月的2015ACC年会中Merz指出,“根据我的临床经验,我推荐非阻塞性CAD患者使用他汀类药物和阿司匹林,如果他们有症状,则建议进行抗心绞痛和抗心肌缺血治疗。需要在非阻塞性CAD人群中,开展研究预防性疗法的作用的临床试验。” 行动的依据 第一个引发非阻塞性CAD争议的研究是女性缺血综合征评估(WISE)研究。结果表明,患有非阻塞性CAD的女性与没有CAD的女性相比,心肌梗死(MI)风险升高,而且使用常规的诊断方法容易漏诊非阻塞性CAD。 2014年发表的VA CART研究(N = 37674;22.3%患有非阻塞性CAD),也发现了相似的结果。该研究主要针对2007-2012年在退伍军人事务部卫生保健系统中接受过选择性冠状动脉造影的男性退伍军人。VA CART研究副主任、 2015版下肢动脉硬化闭塞症诊治指南 一、概述 (一)指南制定的方法 本指南是由中华医学会外科学分会血管外科学组组织,在2011年卫生部颁布的下肢动脉硬化闭塞症诊断标准(WS 339-2011 )及2009年学组编写的外周动脉疾病诊治标准(征求稿)基础上,参考2011年欧洲心脏病学会(ESC)和2011年美国心脏病学会基金会/美国心脏协会(ACCF/AHA)发布的相关指南,结合中国下肢动脉硬化闭塞症的临床诊治特点修改而制定。 (二)定义 1.下肢动脉硬化闭塞症(ASO):指由于动脉硬化造成的下肢供血动脉内膜增厚、管腔狭窄或闭塞,,引起下肢间歇性行、皮温降低、疼痛、乃至发生溃疡或坏死等临床表现的慢性进展性病变肢体血液供应不足疾病,常为全身性动脉硬化血管病变在下肢动脉的表现。 2.间歇性跛行:下肢ASO的主要临床表现之一。是一种由运动诱发的症状,指下肢运动后产生的疲乏、疼痛或痉挛,常发生在小腿后方,导致行走受限,短时间休息后(常少于10min)疼痛和不适感可以缓解,再次运动后又出现。跛行距离可以提示缺血的程度。 3.缺血性静息痛:患肢在静息状态下出现的持续性疼痛,是下肢ASO引起肢体严重缺血的主要临床表现之一,预示肢体存在近期缺血坏死风险。已有组织坏疽者往往伴有严重的静息痛。 4.严重肢体缺血(CLI):指患ASO的肢体处于严重缺血阶段。典型的临床表现包括静息痛(持续2周以上)、溃疡、坏疽,踝收缩压<50mmHg(1mmHg=0.133kPa)或趾收缩压<30mmHg 等。 5.糖尿病足:发生在糖尿病患者的,与下肢远端神经异常和不同程度的周围血管病变相关的足部感染、溃疡和(或)深层组织破坏。 6.糖尿病下肢缺血:指糖尿病患者同时合并下肢动脉硬化闭塞,无论二者发生的先后,只要同时存在即可称为糖尿病性下肢缺血。临床表现与单纯动脉硬化性下肢缺血相似,但由于血管钙化严重及侧支血管形成较差,症状与体征可能更严重。糖尿病患者的动脉硬化主要包括动脉粥样硬化和动脉中层硬化:前者引起动脉狭窄和闭塞:后者使血管形成坚硬的管道。微血管病变不是皮肤损伤的主要原因。 动脉硬化闭塞症健康教育 动脉硬化闭塞症是一种全身性疾病,表现为动脉内膜增厚、钙化、继发血栓形成等导致动脉狭窄甚至闭塞的一组慢性缺血性疾病。本病多见于50岁以上的中老年患者,以腹主动脉远端及髂-股-腘等大动脉、中动脉最易受累,上肢动脉很少发生。流行病学研究的易患因素包括高脂血症、高血压、吸烟、糖尿病、血浆纤维蛋白原升高等。 临床表现 男女均可发病,但以中年男性多见。病程按Fontaine法分为4期。 1.I期(轻微症状期)发病早期,多数无症状,或者仅有轻微症状,例如患肢怕冷,行走易疲劳等。 2.II期(间歇性跛行期)是下肢动脉硬化闭塞的特征性表现,主要症状为活动后出现间歇性跛行。临床上以跛行距离300m作为间歇性跛行期的分界,II期常常被划分为IIa期(绝对跛行距离>200m)和IIb期(绝对跛行距离<200m)。 3.III期(静息痛)以静息痛为主要临床症状,疼痛部位多在患肢前半足或者脚趾端,夜间及平卧时容易发生。疼痛时,喜屈膝,常整夜抱膝而坐,部分因长期屈膝,导致膝关节僵硬。 4.IV期(溃疡期和坏死期)当患肢皮肤血液灌注连最基本的新陈代谢都无法满足时,连轻微的损伤也无法修复而出现肢端坏疽。坏疽不断增大,导致肢体坏疽。合并感染将加速组织坏死。 检查项目 下肢动脉彩色超声和下肢CT血管成像或下肢动脉造影 (1)目的:显示血管形态、内膜斑块的位置及厚度等,显示血管狭窄或闭塞范围、侧支建立情况,以确定诊断,指导治疗。动脉造影是诊断的“金标准”。 治疗 1、保守药物治疗:首先应戒烟,鼓励病人适当功能锻炼,注意双足保暖,禁忌加热双足,监控血糖、血脂、血压及血尿酸等指标,在医生指导下应用抗血小板、降脂或扩血管药物等,观察下肢末梢血运,包括皮肤的颜色、温度、动脉搏动情况、感觉状况等。 2、手术治疗:血管介入手术是常常采用治疗方式。 出院指导 1.戒烟、戒酒; 2.适当功能锻炼,防止久坐致血管扭曲而引起血栓形成,注意观察双足颜色及温度,测量跛行距离。 3.在医生指导下口服抗血小板、抗凝、降脂及扩血管药物,定期复查肝功、血脂、血糖等生化指标,血管外科门诊定期复诊。 冠状动脉性心脏病 一、概述: 冠状动脉性心脏病,简称冠心病,是指由于狭窄性冠状A疾病引起的心肌缺氧所造成的缺血性心脏病,即冠状A供血不足所引起的心脏病。绝大多数由冠状A粥样硬化引起。引起冠心病的原因: 1.冠状A粥样硬化: 为最常见的狭窄性冠状动脉疾病。发生部位以前降支,其余依次是右主干、左主干、左旋、后降支。 病变特点: ①近侧段多见,分支口处较重; ②早期斑块节段性分布,晚期可融合; ③横切面呈新月形狭窄; ④狭窄程度分四级:Ⅰ级 76%. 2.冠状A痉挛: 3.炎症性冠状A狭窄: 此外,各类动脉炎亦可造成冠状动脉口狭窄,但都比较少见。 二、心绞痛(angina pectoris): 是常见的临床综合症,是由于心肌耗氧增加,而供氧下降所致。心绞痛发生是由于心肌缺氧,造成代谢产物堆积,刺激心脏局部的交感神经,反射致大脑产生不适感。临床症状是短暂性的心前区紧缩感或憋闷。 分型: 1. 稳定型心绞痛(stable angina pectoris):轻,较少发作。 2. 不稳定型心绞痛(instable angina pectoris):发作十分频繁,镜下可有肌间质弥漫纤维化。 3. 变异型心绞痛(variant angina pectoris):多在无明显诱因时发作,发作时ST段升高(一般ST段下降)由冠状A痉挛引起。 三、心肌梗死(myocardial infarction): 是指因心肌持续性缺血而导致的心肌坏死。95%发生于左心室,累及心壁各层(透壁性梗死),少数仅累及心内膜下层(心肌膜下梗死)。 (一)心内膜下心肌梗死(subendocardial myocarthial infaction): 特点: ①主要累及心室壁内层1/3的心肌,及由柱和乳头肌; ②分为多发性小灶状坏死,大小约为0.5-1.5cm; ③严重者坏死可累及整个心内膜下心肌的坏死,称为环状梗死; ④病变原因为冠状动脉病变严重而弥漫。 (二)透壁性心肌梗死(transmural myocardial infarction): 为典型心梗类型。大多位于左心室,且累及心壁三层组织。 1.病因及发病机制: ①冠状A血栓形成; ②冠状A痉挛; ③心肌供血不足:过度负荷造成心肌供血不足,亦可引起心肌梗死。 2.好发部位及范围: 与冠状A粥样硬化的供血区域一致。其中左室前壁、心尖部、室间隔前2/3为左冠脉前降支供血区。左心室后壁、室间隔后1/3及右心室为右冠脉供血区。此外,左心室侧壁相当 基底动脉闭塞性疾病的致死和致残率较高[1,2]。我们选取14例在临床中发现并经脑血管造影证实为基底动脉闭塞的患者,分析其临床表现及诊断、治疗过程,以期对基底动脉闭塞性疾病的临床治疗有一定的指导意义。 1 临床资料 1.1 一般资料男9 例,女5 例,年龄59~72 (65.3 ±1 2.4) 岁,既往高血压史12例,糖尿病史6例,脑梗死史5例,均无心房纤颤史。 1.2临床表现14例患者以眩晕、呕吐为首发症状,从发病到达高峰时间为2~7 d。临床表现构音障碍9例,吞咽、饮水咳呛8例;Fovill 综合征1例;闭锁综合征4例;四肢瘫痪6例;偏瘫4例;植物神经功能紊乱2例。 1.3影像学资料14例均行头颅MRI 检查,其中小脑前下动脉供血区梗死6例,小脑后下动脉供血区梗死6例,大脑后动脉供血区梗死2例。14例MRA 检查示均显示基底动脉闭塞,其中5例合并双侧椎动脉显影欠佳。 1.4 血管造影资料10例患者经血管造影证实侧支血管代偿好,其中4例患者经过后交通动脉由颈内动脉颅内段代偿,6例患者经软脑膜动脉由大脑中或大脑前动脉代偿;4例患者经血管造影证实未见明星侧支血管代偿。 1.5 治疗与转归所有患者均予以脱水、降颅压、抗凝及脑保护等治疗。其中8例患者经溶栓治疗。经上述治疗7 例痊愈,3 例好转,4例虽经溶栓治疗无好转后死亡(上述4例患者经血管造影证实侧支代偿较差)。 图1-a:左颈内动脉正位造影;图1-b:左颈内动脉侧位造影见左后交通动脉代偿基底动脉末段;图1-c:右颈内动脉正位造影;图1-d:右颈内动脉侧位造影见右胚胎大脑后动脉;图1-e:左椎动脉正位造影见左椎动脉终于小脑后下动脉;图1-f:左椎动脉侧位造影见左椎动脉终于小脑后下动脉;图1-g:右椎动脉正位造影右椎动脉终于小脑后下动脉;图1-h:右椎动脉侧位造影右椎动脉终于小脑后下 动脉。(该患者予以抗血小板聚集和控制危险因素治疗,随访至今病情稳定无进展) 图2-a:左颈内动脉正位造影,见基底动脉末段及分支显影;图2-b:左颈内动脉侧位造影见基底动脉末段及分支显影;图2-c:右颈内动脉正位造影;图2-d:右颈内动脉侧位造影;图2-e:左椎动脉正位造影见双侧椎动脉汇合于基底动脉近段,但中段、末段不显影;图2-f:左椎动脉侧位造影见双侧椎动脉回合于基底动脉近段,但中段、末段不显影(该患者经导管注射尿激酶80万单位后基底动脉造影血管仍未开通而停止手术,术后第四日死亡) 2 讨论 基底动脉及其分支供应脑干、部分小脑的血流,闭塞后造成脑干、小脑梗死,死亡率极高[1,2]。基底动脉主干闭塞常引起广泛的脑干、小脑梗塞,表现为四肢瘫,双侧眼球注视麻痹,昏迷,可迅速死亡。其不同部位的旁中央支和长旋支闭塞,可导致脑干或小脑不同水平的梗塞,表现为各种的综合征,共同特征是交叉性瘫痪;同侧颅神经周围性瘫;对侧中枢性偏瘫或偏身感觉障碍。比较典型的综合征有:(1)闭锁综合征;(2)延髓背外侧综合征(以前认为是小脑后下动脉闭塞的结果,现在证实也可由部分基底动脉或一侧椎动脉闭塞引起)。一侧椎动脉闭塞而对侧可保证代偿供血时,可以完全没有症状;双侧或单侧椎动脉(双侧椎动脉大小常差异很大,基底动脉主要由该侧椎动脉供血时) 闭塞也可导致基底动脉综合征。 本文报道14例患者均为基底动脉近段、中段闭塞。如患者血管造影示侧支代偿好,予以抗栓治疗(抗血小板+抗凝治疗)和控制危险因素治疗,除发作性头昏 冠状动脉微血管疾病诊断和治疗的中国专家共识 (2020完整版) 中华医学会心血管病学分会基础研究学组,中华医学会心血管病学分会介入心脏病学组,中华医学会心血管病学分会女性心脏健康学组,中华医学会心血管病学分会动脉粥样硬化和冠心病学组 1.背景 近年来,随着循证医学和介入性心脏病学的迅速发展,冠状动脉微血管疾病(coronary microvascular disease,CMVD)的临床意义日益受到人们的高度重视。虽然在医学文献中出现CMVD 的报道已有43 年的历史,但有关此病的诊断和治疗建议一直未写入国际心血管病指南。2013 年,欧洲心脏病学会稳定性冠状动脉疾病治疗指南中正式将此病列入冠心病的临床类型,并提出了初步的诊断和治疗建议[1]。但迄今为止,国际上尚无专门针对CMVD 的指南或共识,我国临床医师对于此病的病因、发病机制、临床分型、诊断、治疗和预后等诸方面的认识仍有很多误区。鉴于此,2015 年3 月,中华医学会心血管病学分会组织基础研究学组、介入心脏病学组、女性心脏健康学组以及动脉粥样硬化和冠心病学组的专家,着手编写本共识。专家组在广泛搜集国内外文献的基础上,经过分工撰写、集体讨论、反复修改并认真征求10 余位在CMVD 领域具有较深造诣的资深专家的意见,最终完成了本文的定稿。尽管如此,专家 组认为,CMVD 是一个较新的研究领域,相关临床证据明显不足,本共识的内容仍然是粗略和初步的,希望本共识和建议对于该领域更加深入的基础和临床研究,能够起到引领和推动作用。 2.CMVD 的定义和流行病学 CMVD 是指在多种致病因素的作用下,冠状前小动脉和小动脉的结构和(或)功能异常所致的劳力性心绞痛或心肌缺血客观证据的临床综合征。1973 年,Kemp HG 首次将此病命名为X 综合征(syndrome X),1985 年,Cannon RO 将此病命名为微血管性心绞痛(microvascular angina),2007 年,Camici PG 将此病命名为微血管功能异常(microvascular dysfunction),2013 年欧洲心脏病学会稳定性冠状动脉疾病治疗指南中正式将此病命名为微血管功能异常[1]。本专家组认为,微血管功能异常一词未能涵盖本病的微血管结构异常,因此建议命名为CMVD。 目前尚无大样本人群的CMVD 的流行病学资料。以往小样本的临床研究显示,在具有心肌缺血症状但冠状动脉造影显示非阻塞性病变的患者中,CMVD 的发生率约为45%~60%。2012 年欧洲一项包括11 223 例稳定型心绞痛患者的7.5 年随访研究显示,入院时近1/3 的男性和 2/3 的女性患者冠状动脉造影未发现阻塞性冠状动脉疾病,但无论在男性或女性,冠状动脉造影显示正常和非阻塞性冠状动脉病变患者的主要心血 专栏 动脉硬化闭塞症诊断及疗效标准(2016年修订稿) (中国中西医结合专业委员会周围血管病专业委员会) 动脉硬化性闭塞症(Arteriosclerosis obliterans,ASO)多发于40岁以上人群。男、女均可发病,以男性多见,病变为全身性疾病,主要累及大、中动脉,尤其是腹主动脉以下诸分支分叉起始部位,如腹主动脉分叉、髂总动脉及股总动脉等分叉处多见。受累动脉管壁变厚、变硬,并伴有粥样斑块及胆固醇沉积,致使管腔狭窄、血栓形成或闭塞,引起肢体远端供血不足,重者可发生溃疡及坏死。 1诊断标准 (1)发病年龄一般在40岁以上; (2)有慢性肢体动脉缺血表现:怕冷、发凉、麻木、间歇性跛行、疼痛,皮肤苍白、紫黯、营养障碍、溃疡或坏疽,肢体动脉搏动减弱或消失; (3)常伴有高血压病、冠心病、高脂血症等疾病; (4)彩色超声多普勒、CTA 、MRA、DSA、光电容积血流、ABI、经皮氧分压等检查有肢体动脉内膜斑块形成、狭窄或闭塞; (5)排除血栓闭塞性脉管炎、糖尿病性周围血管病变、大动脉炎、雷诺氏病等疾病。 2 临床分期分级标准 (1)一期(局部缺血期): 以间歇性跛行为主要表现,伴有慢性肢体缺血症状:发凉、怕冷、疼痛、麻木,皮肤苍白、患肢足背、胫后动脉搏动减弱,相关检查提示为动脉狭窄。ABI<0.9。 (2)二期(营养障碍期):以静息痛为主要表现,缺血症状加重:患肢肌肉明显萎缩、皮肤干燥、苍白、潮红或紫黯、汗毛脱落,患肢足背、胫后动脉搏动消失,ABI<0.7。 (3)三期(坏死期): 以坏疽为主要表现,缺血症状进一步加重:肢端溃疡或坏疽。多伴有剧烈疼痛,合并感染可出现发热等全身症状,患肢足背、胫后动脉搏动消失, ABI<0.4。 根据坏死范围, 分为3 级:Ⅰ级:坏死(坏疽)局限于足趾或手指;Ⅱ级:坏死(坏疽) 扩延至足背及足底, 超过趾跖或指掌关节;Ⅲ级:坏死(坏疽)扩散至踝关节及小腿、手部 冠脉微循环疾病的诊治(完整版) 1.概述 2013年ESC指南表明心肌缺血的三种发病机制,包括:心外膜冠状动脉狭窄、微血管功能障碍、心外膜冠脉痉挛。可以发现冠脉微循环病变是稳定性冠状动脉疾病的基本发病机制之一。 1.1冠脉微循环定义 冠脉微循环由直径<300μm的微动脉、5-8μm的毛细血管和<500μm的微静脉构成,占冠脉树的95%以及冠脉阻力的75%,是冠脉系统主要阻力血管床和心肌代谢的场所,决定心肌血流灌注及氧供[1]。 1.2 冠脉微循环疾病定义 冠脉微循环疾病(coronary microcirculatory diseases,CMD)诊断和治疗的中国专家共识将CMD定义为多种致病因素的作用下,冠状前小动脉和小动脉的结构和(或)功能异常所致的劳力性心绞痛或具有心肌 缺血客观证据的临床综合征。这类患者有明显的冠心病心绞痛症状但冠脉造影结果正常。 1.3 CMD按发病机理分类 (1)无冠脉疾病和心肌病的CMD,见于吸烟、高脂血症、糖尿病、微血管型心绞痛等。 (2)存在心肌病的CMD,见于肥厚型心肌病、扩张型心肌病、高血压病、主动脉瓣狭窄和浸润性心肌病等。 (3)存在阻塞性心外膜冠状动脉疾病的CMD,见于稳定型冠心病、非ST段抬高型急性冠脉综合征和ST段抬高型急性心肌梗死。 (4)医源性CMD,见于经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention,PCI)或冠状动脉搭桥术(coronary artery bypass grafting,CABG)后的冠脉无复流。 2.常见CMD患者的临床特点 2.1 阻塞性冠脉疾病PCI后 动脉闭塞性疾病 1、急性动脉栓塞 1)病因: 心血管因素:栓子70%来自心脏;AF附壁血栓最常见;;心脏瓣膜病、AMI/室壁瘤附壁血栓、SBE菌栓、扩张型心肌病、心房粘液瘤、AS 、动脉壁炎症、创伤。 医源性因素:心脏瓣膜置换术(MV);主动脉瘤切除术;血管腔内治疗。 其他:骨折/抽脂=〉动脉栓塞;分娩=〉羊水栓塞;癌栓(肺、肝、肾癌);腔内治疗=〉空气栓塞。 2)病理: 绝大多数栓子停留在动脉开口/分叉处;下肢>上肢,下肢股总>髂总>腹主>掴动脉分叉;上肢肱>腋>锁骨下; 栓塞后远端动脉痉挛(因为5- HT,组胺),血栓形成加重缺血症状; 坏死顺序:神经→肌肉(产生肌红蛋白尿、氮质血症→ARF、高钾血症、代酸、休克)→肢体(平均坏死时间6h,出现尸斑);栓塞部位离心脏愈远,靠终末动脉愈近,愈易坏死。 3)6P特征表现(白冷痛麻瘫无脉): 疼痛Pain:剧烈,活动加重;继发血栓延伸,疼痛平面扩展,神经坏死后疼痛减轻 麻木Parasthesia、运动障碍Paralysis:由近→远端,感觉过敏→减退→丧失(手袜套);肌无力,手足下垂,运动功能丧失提示不 可逆坏死; 苍白Pallor、厥冷Poikiotheomic:皮肤蜡样苍白、厥冷(平面比栓塞平面低); 搏动消失Pulselessness:可大致推断栓塞部位;肠系膜上动脉栓赛→较窄性肠梗阻。 4)诊断: 病史:存在危险因子且有6P特征者;注意皮温变化比栓塞平面低一掌/关节宽,皮色/运动/感觉障碍平面低1~2个关节平面;注意急性栓塞的致命性。 影像学:首选多普勒超声;CTA;DSA。 鉴别: 急性动脉血栓形成,在AS基础上形成,与6P症状相似,不如栓塞急骤;造影可显示动脉壁病变,与栓塞时光滑之动脉区别。 ADA:有其他ADA表现;有高血压、Marfan病史;由CTA/MRA确诊。 股青肿:6P症状;但存在肢体肿胀、浅静脉曲张;12~24h后症状改善。 其他:外压病变、外伤、掴动脉窘迫综合征。 5)治疗: 冠状动脉非阻塞性急性心肌梗死(MINOCA)的诊断及治疗进展 一、MINOCA的定义 MINOCA是指冠状动脉造影(CAG)未见明显阻塞性病变的急性心肌梗死。目前ESC关于MINOCA的最新诊断标准须满足以下三个条件:(1)达到AMI诊断标准,这与冠脉阻塞性病变引起的AMI诊断标准相同;(2)CAG显示所有可能的梗死相关动脉均为非阻塞性冠状动脉(狭窄程度<50%):包括正常冠状动脉(狭窄程度<30%)和轻度冠状动脉狭窄(30%<狭窄程度<50%);(3)无导致这种急性发作的明确病因:行CAG时尚不明确引起这种急性发作的原因及诊断,需进一步评估其潜在病因。这一诊断标准的提出,为广大医务工作者在今后的临床工作中提供了诊疗依据。 二、MINOCA的流行病学 MINOCA的总体发病率约1%~25%,女性发病率明显高于男性,,黄色人种和黑色人的发病率高于白色人种,约1/3的MINOCA患者表现为ST段抬高的心梗(STEMI),2/3的患者表现为非ST段抬高的心梗(NSTEMI)。多种因素均可影响MINOCA的发病率。既往研究证实: STEMI患者MINOCA的发病率为7%,NSTEMI患者MINOCA的发病率为17%。 三、MINOCA的危险因素 MINOCA患者与CAD-AMI患者相比具有传统心血管病危险因素的比例相对低。研究证实,与CAD-AMI患者相比:MINOCA患者发病年龄更小(47.94±18.5岁vs. 59.4±13.2岁,P<0.001),典型的心绞痛症状(47.1% vs. 97.0%,P<0.001)和血脂异常更少见(11.8% vs. 51.8%,P=0.001),吸烟和CAD家族史比例更低。 四、MINOCA的预后 MINOCA患者院内全因死亡率约0.1%~2.2%,1年随访全因死亡率上升至2.2%~4.7%。近期大样本研究结果显示:MINOCA患者30天随访全因死亡率为1.1%~2.6 %,随访12个月后死亡率上升至3.3%~6.4%且12个月内发生再次心梗的比例达2%。值得关注的是:虽然女性发病率较男性高,但MINOCA的长期预后并无性别差异。 五、MINOCA的发病机制 非阻塞性冠状动脉疾病:诊断和治疗2015-04-22 来源:医脉通 患者由于胸痛就诊,被送至导管室;确诊其患有冠状动脉疾病(CAD),但不足以支持诊断为阻塞性CAD。针对这些患者的传统治疗方案是治疗已经出现的各种症状。然而,通常认为这部分患者未来发生心血管事件的风险并不会比没有CAD的患者高。最近,有研究表明这种思路是错误的:患有非阻塞性CAD 的患者,未来发生心血管事件的风险要高于没有CAD的患者。 “过去,患者因胸痛就诊,虽然负荷测试异常,但血管造影可能显示正常,医生会据此告诉患者:没什么大问题,不用担心。”斯坦福医疗中心介入心脏病学主任、副教授、医学博士William F. Fearon说道,“我们发现这些患者会可能出现血管异常,但在血管造影片中看并不明显;如果进行深入的检查,特别是侵入性的负荷、血流量和其他冠状动脉循环异常情况的检测,就能够找出胸痛的确切原因,然后指导治疗策略”。尽管如此,这些检查程序还没有纳入临床指南,大部分医生在临床中也未采用。 “现在,在包括梅奥诊所在内的几个CAD研究中心,倾向于更加全面地评估冠状动脉生理机能,但是最初的进展来自欧洲心脏病学会,他们在指南中规定,对不明原因的胸痛患者,必须检测血管内皮功能。”梅奥诊所胸痛部主任、首席研究员Amir Lerman教授,在接受采访时说,“总的来说,这仍然是一个崭新的领域。” 此外,也缺少对此类患者预防和治疗最佳方案的研究。目前面对此类患者,医生必须依靠自己的临床判断。 “能够明确的是,大多数非阻塞性CAD患者,动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)的十年风险升高,且大大高于美国心脏病学会和美国心脏协会估算的人均十年风险预期。” Cedars-Sinai医学中心的C. Noel Bairey Merz教授指出。在3月的2015ACC年会中Merz指出,“根据我的临床经验,我推荐非阻塞性CAD患者使用他汀类药物和阿司匹林,如果他们有症状,则建议进行抗心绞痛和抗心肌缺血治疗。需要在非阻塞性CAD人群中,开展研究预防性疗法的作用的临床试验。” 行动的依据 第一个引发非阻塞性CAD争议的研究是女性缺血综合征评估(WISE)研究。结果表明,患有非阻塞性CAD的女性与没有CAD的女性相比,心肌梗死(MI)风险升高,而且使用常规的诊断方法容易漏诊非阻塞性CAD。 2014年发表的VA CART研究(N = 37674;%患有非阻塞性CAD),也发现了相似的结果。该研究主要针对2007-2012年在退伍军人事务部卫生保健系统中接受过选择性冠状动脉造影的男性退伍军人。VA CART研究副主任、科罗拉多大学奥罗拉医学院副教授Thomas M. Maddox等发现,经过调整,随着CAD 的增加,1年心肌梗死发生率出现上升;参与研究的退伍军人中单支血管非阻塞性CAD(HR= 2;95%CI )、双支血管非阻塞性CAD(HR = ;95% CI,)和三支血管阻塞性CAD(HR = ;95% CI,),与那些没有明显的CAD的受试者相比,在1年内发生MI的可能性更高。 “很长一段时间,心脏研究只包括阻塞性病变患者,所以我们无法知道那些非阻塞性病变患者的具体情况。”Maddox指出,“当我们观察在接下来的一年时间精选-朱建华:非阻塞性急性心肌梗死的诊断与处理

(完整word版)下肢动脉硬化闭塞症的护理

冠脉病变分级

名老中医治疗下肢动脉硬化性闭塞症秘方

下肢动脉硬化闭塞症诊治指南

2016年ESC工作意见书:冠状动脉非阻塞性心肌梗死

2020年非阻塞性冠状动脉疾病:诊断和治疗.pdf

2015版下肢动脉硬化闭塞症诊治指南

动脉硬化闭塞症健康教育

冠状动脉性心脏病

基底动脉闭塞性疾病

冠状动脉微血管疾病诊断和治疗的中国专家共识(2020完整版)

动脉硬化闭塞症诊断及疗效标准(2016年修订稿)

冠脉微循环疾病的诊治(完整版)

动脉闭塞性疾病

冠状动脉非阻塞性急性心肌梗死(MINOCA)的诊断及治疗进展

非阻塞性冠状动脉疾病诊断和治疗