中日灾难报道的差异

- 格式:doc

- 大小:6.72 KB

- 文档页数:3

跨文化视域下中美灾难新闻报道的差异研究——以《人民日报》和《纽约时报》为例□拓欣梁润生[摘要] 灾难新闻具有较大的新闻价值。

2006年发生在红海的埃及客轮沉没事件,《人民日报》和《纽约时报》均及时进行了报道。

本文以此为例,通过对比分析《人民日报》和《纽约时报》对此事件报道的异同和原因,探讨不同文化对中美灾难新闻报道的影响,寻求一种在跨文化中受众认可和容易接受的灾难新闻报道。

[关键词]灾难新闻《人民日报》《纽约时报》对比分析[中图分类号]G219.1 [文献标识码]A[文章编号]1671-0029(2011)03(下)-0018-02《人民日报》和《纽约时报》是中美两国最有影响力的报纸。

两者对灾难新闻的报道也就成为中美新闻对比分析的重点。

灾难新闻是对灾难事件的报道。

如地震、洪涝灾害、台风、飞机失事、沉船事件及暴风雪等各类突发性灾难事件,直接影响到人类的生命财产安危,关系到社会稳定和发展,其危害之严重,范围之广泛,具有较大的新闻价值。

六个自然段对埃及客轮沉没进行了报道,并把该新闻排在国际新闻版的左上部,足以说明对该事件的重视程度。

《纽约时报》的报道更加详细,内容长达24个自然段,并分三层标题,把该事件排在第一版第一栏,24段的报道在第一版第一栏报道几段后在第五版继续报道。

相比之下,由于《人民日报》是中国政府理论宣传的灵魂,因此在新闻的排版、新闻报道的篇幅上远远少于《纽约时报》。

从新闻报道内容上,《纽约时报》详细描述客轮沉没情况,重点呈现遇难者及失踪者家属的痛苦心情,特别是在报道的结尾一个遇难者家属和遇难者在客轮沉没前的最后一次通话,使我们深刻体会到遇难家属心中无限的悲痛和辛酸,唤起人们对遇难者及失踪者家属的痛楚和同情。

而《人民日报》注重的是新闻报道的宣传职责,代表的是广大人民的利益,灾难不是新闻,救灾才是新闻的理念,引导受灾民众了解灾情,认识灾难的破坏性,激发一种战胜灾难的精神力量。

从新闻报道的图片设计上,《纽约时报》刊登客轮、失事区域地图、失踪者亲人等多幅照片,注重视觉效果,追求图片的装饰、美化作用,追求图片的视觉冲击力。

九一八事变中日两国在战争中的媒体宣传与舆论战九一八事变是指1931年9月18日,日本帝国主义发动的侵略中国东北的行动。

这一事件不仅导致了中国东北地区沦陷,还对中日两国的媒体宣传与舆论战产生了深远影响。

本文将重点分析九一八事变中日两国媒体宣传的特点以及彼此之间的舆论战。

一、九一八事变中日本媒体宣传的特点九一八事变发生后,日本媒体积极投身于对外宣传和国内舆论操控。

首先,日本《朝日新闻》、《读卖新闻》等主流媒体大肆渲染中国东北存在的混乱局势,把中国称为“无主之地”,为日本侵略行动提供了合理化的借口。

其次,日本媒体通过控制信息的发布和处理,对战争中的暴行进行掩盖,试图掩饰日本军队对中国人民的暴行,塑造出相对正当合理的形象。

此外,日本还通过控制资讯和出版等手段,对中国舆论进行压制,禁止对侵略行动进行批评,使得大量的反战声音无法传播。

二、九一八事变中中国媒体宣传的特点中国媒体在九一八事变中也发挥了重要的宣传作用。

面对侵略者日本,中国媒体充分利用报纸、广播等渠道,及时发布关于事变的情况和抵抗的呼吁。

中国媒体激发了国内民众的爱国情感,号召广大民众共同抵抗侵略者。

尤其是《大公报》、《申报》等民族主义媒体,在报道中强调中国人民的意志和抵抗精神,提醒民众团结一心,共同抵抗侵略。

三、中日两国在媒体宣传中的彼此攻击与反击九一八事变中,中日两国的媒体宣传展开了激烈的攻击与反击。

日本媒体通过对中国进行地域性和民族性的侮辱、歪曲事实来攻击中国。

中国媒体则通过揭示日本侵略行动的野蛮本质,强调中国民众的团结和抵抗精神,对日本进行有力的反击。

四、日本媒体宣传对舆论战的影响九一八事变中,日本媒体的宣传对舆论战产生了重要的影响。

日本通过宣传手段向中国民众灌输中国军队无力抵抗、民众无力团结的观念,试图瓦解中国社会的抵抗意志。

此外,日本媒体还试图通过控制中国舆论和影响国际媒体的报道,扭曲事实,制造舆论上的优势。

五、中国媒体宣传对舆论战的影响中国媒体在九一八事变中的宣传也对舆论战产生了积极的影响。

中日近代化结局的异同(贵州财经大学 2011级行政管理杨柳琴整理发布《中外大学发展比较》班的同学就不要抄了)“近代化”是指一个国家从传统封建社会向近代资本主义社会的全面转型过程,主要表现为政治制度、经济制度、生产技术、文化教育、思想观念等领域脱胎换骨式的历史性转变。

!L 世纪中期,在资本主义发展已成为世界历史演进主潮流的国际背景下,中日仍然处于落后的封建统治之中,西方列强用坚船利炮打开了两国的大门,迫使两国签订丧权辱国的条约,面对血与泪的耻辱,两国的一部分人开始醒悟,奋起探索救亡图存的路径,由此踏上艰难的近代化历程。

史学界对中日近代化问题的相关侧面已多有论及,但对两国近代化结局截然不同的原因尚缺乏深入研究,有鉴于此,本文拟就这一论题略加探讨。

一第一,中日两国近代化起步的历史背景相同。

!A 世纪中叶以前,当欧洲西北角的一隅之地率先跨入资本主义门槛时,东亚的中国和日本仍停滞在封建专制社会。

这一时期的日本处于德川幕府统治之下。

为了巩固统治地位,德川家族对外实行闭关锁国政策。

!K!% 年至!KHL 年间,幕府连续颁布一系列禁止基督教在日本传播和不准国人出海的法令。

如!KHK 年颁布的禁令规定:“严禁派遣日本船驶往外国”;“⋯⋯如有偷渡者,应处死罪。

船及船主一并扣留,并备文呈报”;“如有发现传播基督教之南蛮人或其他邪言惑众者,应即依照往例,押谢至大村藩之牢狱”等等。

M ! N (B!%)幕府推行“锁国”政策,一是为了防止国内人民利用基督教信仰否定封建主从关系和滋生下层群众的反抗;二是为了垄断国内市场,从中获利;三是为了维护以小农经济为基础的封建制度。

这种“锁国体制”在日本维持了%@@ 余年,对外只与荷兰、朝鲜和中国保持一定的贸易关系。

统治当局的禁教和锁国使日本隔绝于世界发展潮流之外,极大地封杀了民族的活力与创造力,阻碍了社会的进步与发展,不仅没能挽救封建制度的腐朽和没落,反而加速了其衰败的进程。

同时期中国的满清王朝,在对外关系方面也奉行闭关海禁政策。

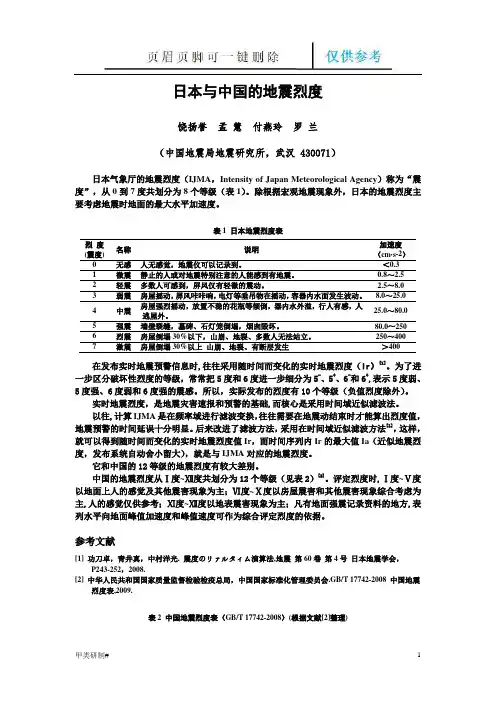

日本与中国的地震烈度饶扬誉孟慧付燕玲罗兰(中国地震局地震研究所,武汉 430071)日本气象厅的地震烈度(IJMA,Intensity of Japan Meteorological Agency)称为“震度”,从0到7度共划分为8个等级(表1)。

除根据宏观地震现象外,日本的地震烈度主要考虑地震时地面的最大水平加速度。

表1 日本地震烈度表烈度(震度) 名称说明加速度(cm·s-2)0 无感人无感觉,地震仪可以记录到。

<0.31 微震静止的人或对地震特别注意的人能感到有地震。

0.8~2.52 轻震多数人可感到,屏风仅有轻微的震动。

2.5~8.03 弱震房屋摇动,屏风咔咔响,电灯等垂吊物在摇动,容器内水面发生波动。

8.0~25.04 中震房屋强烈摇动,放置不稳的花瓶等倾倒,器内水外溢,行人有感,人逃屋外。

25.0~80.05 强震墙壁裂缝,墓碑、石灯笼倒塌,烟囱毁坏。

80.0~2506 烈震房屋倒塌30%以下,山崩、地裂、多数人无法站立。

250~4007 激震房屋倒塌30%以上山崩、地裂、有断层发生>400在发布实时地震预警信息时,往往采用随时间而变化的实时地震烈度(Ir)[1]。

为了进一步区分破坏性烈度的等级,常常把5度和6度进一步细分为5-、5+、6-和6+,表示5度弱、5度强、6度弱和6度强的震感。

所以,实际发布的烈度有10个等级(负值烈度除外)。

实时地震烈度,是地震灾害速报和预警的基础,而核心是采用时间域近似滤波法。

以往,计算IJMA是在频率域进行滤波变换,往往需要在地震动结束时才能算出烈度值,地震预警的时间延误十分明显。

后来改进了滤波方法,采用在时间域近似滤波方法[1],这样,就可以得到随时间而变化的实时地震烈度值Ir,而时间序列内Ir的最大值Ia(近似地震烈度,发布系统自动舍小留大),就是与IJMA对应的地震烈度。

它和中国的12等级的地震烈度有较大差别。

中国的地震烈度从Ⅰ度~Ⅻ度共划分为12个等级(见表2)[2]。

《人民日报》日本地震报道的框架分析摘要:2011年3月11日的日本大地震及其引发的福岛核泄漏事件,成为全球关注并热议的话题。

本文选取《人民日报》日本地震为研究对象,运用传播学的框架分析理论对其进行分析,并尝试归纳出《人民日报》对日本地震报道的框架,从而总结《人民日报》的报道立场及其意义。

关键词:《人民日报》,日本地震,框架分析一、研究理论(一)框架理论框架的概念源自贝特森(Bateson,1955)。

他认为,“框架”就是成组或成群的讯息或有意义的行动,受者可以凭借有意义的指代来认识框架。

1974年,德国社会学家高夫曼(Goffman)将这个概念首次引入文化社会学。

后来再被引入到大众传播研究中,成为了定性研究中的一个重要观点。

台湾学者臧国仁认为在框架的内在结构方面,至少包含了框架的高、中、低三个层次。

高层次指的是时间的抽象意义,或是主旨,通常难以辨识。

中层次则是由主要事件、历史、先前事件、结果、影响、归因以及评估几个环节组成,有些事件包含了所有上述环节,有些则只包容部分。

低层次指的是框架的表现形式,系由语言或符号组成,包括字、词、语、句,以及由这些基础语言所形成的修辞或譬喻。

1(二)框架理论的适用性框架理论的运用在我国现在比较流行,当前主要用于分析新闻文本的报道框架,臧国仁认为新闻报道就是“框限”、“选择”、“重组”事实的过程。

2一方面,《人民日报》作为党报,其具有严格统一的框架,通过对事件的选择、排列和重组在读者心目中构建对外部世界的了解,其立场具有相对的稳定性。

另一方面,对《人民日报》进行框架分析的作品还不多,本文选取《人民日报》对日本地震报道为样本,分析其报道框架并对日本地震事件的报道进行阶段性的总结,希望能填补当前学术的空白。

二、研究设计(一)研究问题主要研究《人民日报》报道框架的高层、中层以及底层内容;通过框架不同层次的内容分析《人民日报》此次日本地震中的报道立场和姿态及其体现的深层意义。

南京大屠杀:历史研究的新视角与方法南京大屠杀是二战期间发生在中国南京的一场悲剧。

大约在1937年至1938年期间,日本军队占领了南京,对南京的居民进行了大规模的屠杀、强奸和掠夺行为。

这场惨绝人寰的事件引起了国际社会的广泛关注和讨论,也成为了历史研究的重要领域之一。

然而,随着时间的推移,对南京大屠杀的研究和讨论也逐渐由传统的角度转向了更加多元化和立体化的视角。

在这篇文章中,我们将从历史研究的新视角和方法探讨南京大屠杀。

首先,为了更好地了解南京大屠杀,研究者们开始从多个角度去探究这一事件。

传统的研究更侧重于日本军队的暴行和中国受害者的遭遇,却很少有对日本士兵的心理状态和动机进行深入分析。

然而,近年来有研究表明,不同士兵之间存在着巨大的差异。

有的士兵可能是盲从军令,有的士兵可能是出于兽性的发泄,而有的士兵则是抱有恶意的故意行为。

这种多角度的研究,有助于我们更全面地了解南京大屠杀发生的原因和过程。

其次,历史研究开始注重对南京大屠杀中的幸存者的个人经历和口述历史的挖掘。

在过去,研究者们往往倾向于从统计数据和官方文献中寻找证据和真相,而忽视了那些个人的声音和回忆。

然而,通过记录和整理大屠杀幸存者的口述历史,我们可以更加深入地了解当时的真相和受害者的遭遇。

这对于重建历史和维护历史记忆具有重要意义。

此外,现代科技手段也为历史研究提供了新的方法。

比如,通过对南京大屠杀期间拍摄的照片和视频的数字化修复和分析,我们可以还原当时的场景和情况。

通过面部识别技术,我们也可以对日本军队中的个别士兵进行追踪和辨识。

这种科技手段的运用,有助于我们更加准确地还原历史细节和了解南京大屠杀的真相。

最后,南京大屠杀的研究已经从单一的事件研究转向了更加普遍的历史背景研究。

研究者们开始深入研究日本帝国主义、中国的抗日战争和战后日本的历史,并将南京大屠杀置于这一背景下,进行更加综合的分析。

这种综合研究有助于我们更好地理解南京大屠杀的来龙去脉,以及其在整个中日关系中的重要性。

— On Feb 1, a Chinese newspaper writing primarily for Chinesenationals residing in Japan published an article titled “Some of the Things that SurprisedMe when Coming to Japan.” Written by Chinese men and women who haveexperienced the Japanese lifestyle, the publication gives accounts of some quitestartling differences between Chinese and Japanese customs and what is taken for granted as common sense.东京-2月1日一家主要面向居住在日本的中国公民的中国报纸刊登了一篇题为《来到日本后一些事让我感到惊讶》的文章。

该文由在日本生活过的中国男女写的,其列举了一些在习俗和理所当然被视为常识方面两国相当惊人的差异。

On first coming toJapan, some of the things that shocked the Chinese that took part in this poll include:第一次来到日本,让中国人震惊的一些事列于以下调查结果:- The notion that ramen and dumplings are often seen as aside dish to rice.日本人视拉面和饺子为米饭的配菜。

- Upon entering a public lavatory, toilet paper is always provided,去公共厕所总有提供厕所纸。

- Pedestrians in Japan obey crossingsignals and wait to cross even if there is no traffic.在日本,行人遵从马路灯信号而且即便禁止通行时没有车辆也会等待。

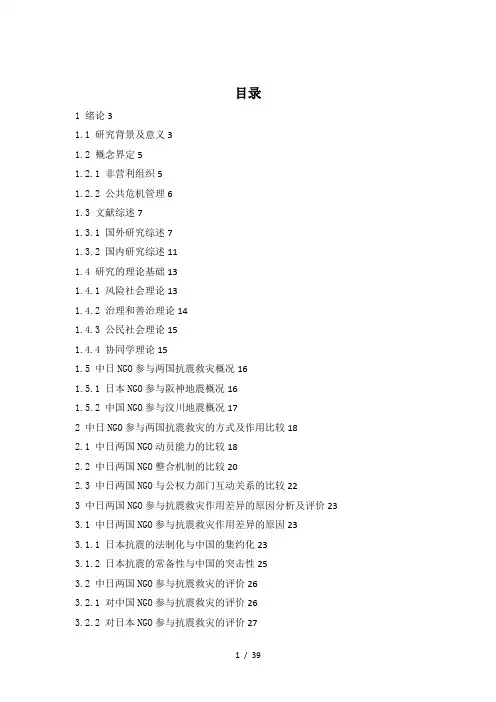

目录1 绪论31.1 研究背景及意义31.2 概念界定51.2.1 非营利组织51.2.2 公共危机管理61.3 文献综述71.3.1 国外研究综述71.3.2 国内研究综述111.4 研究的理论基础131.4.1 风险社会理论131.4.2 治理和善治理论141.4.3 公民社会理论151.4.4 协同学理论151.5 中日NGO参与两国抗震救灾概况161.5.1 日本NGO参与阪神地震概况161.5.2 中国NGO参与汶川地震概况172 中日NGO参与两国抗震救灾的方式及作用比较182.1 中日两国NGO动员能力的比较182.2 中日两国NGO整合机制的比较202.3 中日两国NGO与公权力部门互动关系的比较223 中日两国NGO参与抗震救灾作用差异的原因分析及评价23 3.1 中日两国NGO参与抗震救灾作用差异的原因233.1.1 日本抗震的法制化与中国的集约化233.1.2 日本抗震的常备性与中国的突击性253.2 中日两国NGO参与抗震救灾的评价263.2.1 对中国NGO参与抗震救灾的评价263.2.2 对日本NGO参与抗震救灾的评价273.2.3 中国汲取日本抗震经验的可能性与必然性284 完善中国NGO参与公共危机管理的建议284.1日本经验对完善中国公共危机预警机制的启示284.1.1 完善危机预警知识体系,提升公共危机预测能力284.1.2 做好危机准备工作,保障应急资源供给294.1.3 实施全面化和常态化的公共危机教育,增强危机意识和应对技能294.2 日本经验对完善NGO与政府互动机制的启示304.2.1 对政府和NGO在公共危机管理的角色准确定位304.2.2 建立政府与NGO之间的协调机制314.3 日本经验对提升NGO参与灾后重建能力的启示324.3.1 加大政府与社会对NGO的扶持力度324.3.2 完善NGO的灾后重建理念建设33结论34参考文献35摘要当今世界,危机频发。

引言(一)选题来源和意义1、选题来源著名社会学家贝克以“风险社会”来诠释现代社会,即现代社会呈现出“人类随时面临着由不断发展的社会所造成的会威胁生存或生命的风险”这样一个主要特征。

随着全球化的进程,我国也处于风险社会的浪潮中,并且面临越来越多的挑战,各种矛盾、灾难事件不断涌现。

自2003年中国爆发非典型肺炎以来,食品安全、雾霾天气、交通事故、局部地区政治暴乱等灾难事件都造成了很大的破坏,引起大众恐慌和社会不安。

风险社会的到来让人们意识到灾难无论在任何时刻都是与人类生存紧密相关的,因此,灾难新闻的报道已经成为了新闻传播的一个重大主题。

回顾我国比较重大的突发灾难事件,其媒体报道对于社会进行有效灾难应对是有重要意义的。

与过去不同的是,现代风险社会正经历着由“天灾”到“天灾与人祸”,由“客观风险”到“客观风险与主观风险”并存或重叠、交叉的巨大转变,灾难事件呈现出成因复杂化、表现多样化和应对高难度化的特点;而随着媒介融合时代的到来,我国大众正以高频率、多元化的方式进行媒体接触,一方面新媒体正以海量、快速的信息传播挑战着传统媒体,另一方面谣言、假新闻等增加社会风险的因素也开始显现,而这些风险带来的,是灾难恐慌心理的传播,社会焦虑感的增加,从而引发社会矛盾,造成社会动荡。

这样的情况下,面对灾难的复杂与信息的泛滥,对媒介素养尚未达到一定程度的我国大众而言,除了通过新闻报道了解灾难事件进展及相关情况外,其“解困”需求开始表达:除了“怎么了”,大众更在乎“为什么”以及“怎么办”。

以“马航MH370失联事件”的媒体报道为例,这样一件发生在风险频发并且新媒体繁荣时期的“谜团式”灾难事件,由于真相不明以及信息发布的滞后,“马航”事件(以下皆简称“马航”事件)引起了政治阴谋论,恐怖主义说等多种煽动社会恐慌情绪的猜测与谣言,在事关154名中国人的特殊背景下,暴露出我国媒体在当前灾难新闻报道中的“解困”缺陷。

由于报道技术落后、理念陈旧、经验不足、制度死板等硬伤的桎梏,在“马航”事件中,我国媒体无法较圆满回应大众的期待,甚至因为报道实力的弱势引发两次学术界、互联网、媒体圈和大众高关注度,高参与度的媒介批评,如挖掘灾难信息能力弱、煽情主义严重等。

中外媒体突发性事件报道的差异性比较——以中国汶川地震和美国卡特里娜飓风为例引言:突发事件因为具有突然性、新鲜性、偶然性和不可预测性而备受人们的关注,成为新闻的一个亮点,传播速度非常惊人。

当今社会早已进入一个信息爆炸的时代,大家都居住在一个信息的地球村里,且不要说像美国“9·11”那样震撼世界的突发事件瞬间传遍世界,信息的传播达到了惊人的速度,世界上任何国家的新闻都在无国界的传播当中,这是任何决策者所无法阻挡的。

本文通过分析国内外报道突发事件的特点,从国内媒体如何报道汶川地震出发,分析我国媒体在报道突发事件的特点,在国外媒体的报道上,选取美国的卡特里娜飓风报道作为研究样本,从而对国内外媒体在报道突发性事件上进行对比分析研究,着重比较中外报道突发性事件的立场、角度、意识形态、政治利益等方面的不同,在此分析的基础上,学习国外优秀媒体的报道方式方法,反省如何加强国内的突发性事件报道,注意到它的重要性,从而改变外国媒体对中国的刻板印象,用中华民族的声音引领国内以及国际舆论。

一、突发事件㈠突发事件的定义所谓突发事件,根据中国2007年11月1日起施行的《中华人民共和国突发事件应对法》的规定,突发事件,是指突然发生,造成或者可能造成严重社会危害,需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件。

“按照社会危害程度、影响范围等因素,自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为特别重大、重大、较大和一般四级。

法律、行政法规或者国务院另有规定的,从其规定。

突发事件的分级标准由国务院或者国务院确定的部门制定。

”①㈡突发事件的报道突发事件本身就备受大众关注,更为媒体竞相传播。

一般而言,突发事件的性质往往具有负面性、不确定性、危害性乃至灾难性,历来是新闻媒体之间竞争的来源之一,易于产生热点效应。

那么,下面就是对突发事件报道的几个基本要求:首先,必须确保内容的真实客观。

在突发事件报道中,真实性就是报道的生命,也是新闻媒体对公众传播信息时最基本的要求。

甲午中日战争:中国的失败及其影响甲午中日战争,是中华民族历史上著名的一场战争,战争的结果是中国的失败,对中国的影响也是深远的。

在这场战争中,中国的失败主要是由于国家内部因素和外部因素的作用而导致的,同时它也成为中国历史上一次深刻的教训。

一,外部因素1. 日本的军事实力:当时的日本,已经开始了西化运动,而其国家的军事实力也得到了空前的发展。

尤其是在与中国作战时,日本的军队毫不退缩,配备国内最先进的武器,其自身的实力自然是不容小视的。

2. 战争的前期准备:相对于日本的军事实力,当时的中国由于种种原因始终无法充分准备战前,而这种准备充分的差距也成为中国最大的劣势之一。

3. 国际舆论:在当时的国际舆论中,中国被描绘成一个弱小、贫困和无力的国家。

而相对于这种国际舆论的影响,中国的实际情况也并没有得到充分的重视和认识。

二,内部因素1. 政治体系不完善:在甲午战争时期,中国的政治体系尚未形成一个完善的国家领导体系,国家的政治稳定度显然较低,这使得在战争中作出有效决策变得相对困难。

2. 经济基础薄弱:在当时的战争中,日本能够以全力战斗的状态,而中国却因为经济基础薄弱而无法全力投入战斗。

而其中的主要原因是中国当时的经济几乎是一个封闭的体系,很难涉及到国外市场的优势。

3. 内斗与割据:在战争中,中国一方面需要统一的指挥,而另一方面,当时的中国却存在着内斗以及各种系割据,使得对抗强敌的目标难以达成。

而在甲午战争中,中国的失败原因不仅仅是以上因素,甚至也不能仅仅归咎于这些原因。

中国的失败原因完全是从中国特定的历史背景、政治环境以及文化因素中演绎出来的。

它不仅是当时的现实需要,更是一个深刻的教训。

中国的失败,使得这个国家和这个民族必须重新审视自己和自己的问题。

在经历一次彻底的失败之后,中国社会开始深入探索自己的弱点和不足,发现自己修得的一些长处同时也限制了自己的进步。

正因为如此,中国在战后开始改革,而这个改革的路是充满艰辛和曲折的。

关于新加坡的《联合早报》同上海《文汇报》两家媒体对于日本大地震事件的专题报道初步研究前言:由于研究的内容涉及方方面面,这里我们就只对从地震发生那天后连续一周的报道进行比较研究,研究面较窄,难免会有些片面之词。

而且这是第一次写研究性文章,很多东西都不知道从何下手,希望老师看完之后能给予点评或建议。

下面我们就两者进行分析比较:一.《联合早报》:从报道地震灾害来看日本、中国的立场和态度1.性质:客观性、可信度较强《联合早报》由新加坡报业控股公司出版,属新加坡主要华文综合性日报,被公认是一份素质高、负责任、报道客观、言论公正、可信度高的报纸,对中国的发展采取积极的态度,在华人世界中享有崇高的信誉。

《联合早报》是新加坡发行量最大的华文报纸,它把海内外华人作为自己的目标读者群,其内容立足新加坡,放眼东南亚,紧盯中国,在中国大陆是唯一获准在中国大城市发行的海外华文报纸。

2.《联合早报》更注重时新性:对于突如其来的日本大地震,《联合早报》关注度很高,在地震发生不久的时候便在自己的官网上就进行了长达近3个小时的一系列报道,其消息来源均为综合报道。

这一点上,《文汇报》在时新性上表现较弱,在3月12日的报纸上才能看到有关消息。

3.《联合早报》关注中国的原因:至于《联合早报》对于中国的关注,一部分原因是来自于当地居民需要,新加坡77%的人口都为华人,大部分来自广东、福建和海南。

在报道上也突出了这点,如地震引起的海啸将抵达广东福建的报道,提及到其对这些地区影响不大。

《文汇报》也突出了对上海当地居民的需要,3月12日进行了对日本地震的报道,对本地的影响进行了分析,上海在日游客暂无伤亡报告,以此来平定有亲戚朋友在日本的上海家庭的担忧。

针对居民最关心的问题进行回答。

在3月17日的“万一遇到核辐射公众如何防护”报道中邀请专家进行详细解答。

在这点上,《文汇报》更适应了读者的需求。

新加坡的外交政策上突出经济外交,积极推进贸易投资自由化。

第6讲从鸦片战争到八国联军侵华A组基础过关题组一、选择题1.(2018江苏无锡期中)“1840年英国发动鸦片战争时,中国GDP占全球的1/3,中国的GDP比英国大多了,但是,英国的GDP中钢铁产量不断增加,机器制造不断增加……而中国呢?中国GDP总量都是农产品、手工业品……”根据材料可知,鸦片战争前的中国落后在( )A.经济总量方面B.经济结构方面C.思想文化方面D.社会制度方面答案 B “中国的GDP比英国大多了”表明鸦片战争前的中国不是落后在经济总量方面,故A项错误;“英国的GDP中钢铁产量不断增加,机器制造不断增加……而中国呢?中国GDP总量都是农产品、手工业品……”表明中国落后在经济结构方面,故B项正确;中国落后在思想文化方面,材料没有涉及,故C项错误;中国落后在社会制度方面,材料没有涉及,故D项错误。

2.(2018江苏南通等七市模拟)“英国远征军逼近大运河所带来的危险,被认为会促使大清皇帝做出个公平合理的安排。

俄国正忙于唆使中国反对大英帝国的正当要求,美国和法国派出了他们的战舰来观察我们跟这个不寻常的国家之间的战争。

”这里的“战争”是( )A.鸦片战争B.第二次鸦片战争C.甲午中日战争D.八国联军侵华战争答案 A 由材料可以得出,材料所述为中英之间的战争,美、法、俄没有直接卷入战争之中,由此可知,A符合题意;B是英法联合入侵,排除;C是中日之间的战争,排除;D涉及美、法、俄等国,排除。

3.(2018江苏盐城模拟)《南京条约》第十一条规定:议定英国住中国之总管大员,与大清大臣无论京内、京外者,有文书来往,用照会字样;英国属员,用申陈字样,大臣批复,用札行字样;两国属员往来,必当平行照会。

若两国商贾上达官宪,不在议内,仍用禀明字样为着。

该条款反映了( )A.英国尚未扭转官方交往劣势B.清朝完全放弃闭关锁国政策C.中英条约签订以平等为前提D.中国传统华夷观念有所改变答案 D 材料中“两国属员往来,必当平行照会”表明中国与英国在官方交往上是平等的,A项错误;材料体现的是对中英两国外交往来的规定,没有信息体现清政府完全放弃闭关锁国政策,B项错误;《南京条约》是在中国战败的情况下签订的不平等条约,C项错误;材料中“两国属员往来,必当平行照会”表明中国对待英国不再保持以天朝上国自居、鄙视外邦的华夷观念,D项正确。

调查研究版“非典”、雪灾、地震,这些突如其来的灾难是对人类社会的严峻考验,迫使我们对许多平素不易察觉的问题进行思考,尤其是对青少年的灾难教育问题进行反思。

狭义的灾难教育教会学生们应对突发事件的求生技巧和知识,比如说发生火灾应该怎么从教学楼中跑出去。

“5.12”大地震之后,不少中小学校立刻增开相关课程或安排紧急事件的演练。

其实,从广义来说,灾难教育包括生命教育、危机教育和挫折教育。

灾难教育的目的是让人们喜爱充满生机的世界、了解并喜欢自己、乐于与人交往、懂得关心家人,要像汶川地震被救后向解放军叔叔敬礼的小男孩一样懂得感恩和乐观;要像那个即使双腿被卡得鲜血直流,还高唱《两只老虎》来安慰救援人员的小朋友一样乐观、勇敢;要像那些在“帐篷学校”里高唱国歌的孩子一样坚强,总之,要告诉人们什么是坚韧、乐观、从容、刚毅,学会力所能及地帮助别人,从小树立起尊重生命、关爱他人、关爱社会的观念。

一、日本的灾难教育现状日本是一个自然灾害频发的国家,地震、海啸、台风、水灾等自然灾害时有发生。

为此,日本大力推行全民危机教育,并取得了良好的效果。

日本的危机教育首先从学校做起。

日本各都道府县教育委员会基本上都编写有《危机管理和应对手册》或者《防灾教育指导资料》等教材,指导各类学校开展危机预防和应对教育。

2005年1月,日本文部科学省发表的一份调查结果表明,在全日本5.4万所学校中,有76%的学校已对学生进行过如何应对天灾人祸等突发性危机的教育,有67%的学校每年组织学生进行过如何防范和应对突发性危机的训练。

除了地震灾害之外,日本的各类学校还进行应对和预防人为犯罪伤害、火灾等危机教育。

例如,教育中小学生不要走行人稀少、偏僻的道路,不要跟不相识的人走,不要食用不相识人给的食物等等。

45%的学校已经建立了防范监视系统,严格盘查进入学校的人员。

有的小学还利用卫星定位系统,给每位学生配备了可以随时显示学生所在位置的联络装置,如遇不测,一按联络装置就能够马上知道学生在何地遇到了危险。

浅谈对于灾难性报道的几点思考作者:乌丽罕林君怡来源:《智富时代》2015年第07期【摘要】灾难、死亡这些沉重的名词,面对灾难,媒体记者最大的挑战就是处理好责任与伦理、理性与感性、整体与细节之间的平衡,阐述在灾难报道过程中,体现新闻的人文关怀和对灾难人的生存状态的关注。

【关键词】人文关怀;灾难性新闻报道;新闻伦理“灾害不是新闻,抗灾救灾才是新闻”这是著名新闻学者、复旦大学王中教授提出的,概括了我国长期以来关于灾难性报道主题的总结。

在灾难发生的第一时间,各媒体都会聚集在这里进行采访报道,如何客观、全面的反映灾情,并对灾情的发生进行理性思考和多侧面的分析,同时,在采访过程中如何避免触碰采访对象的心理创伤,如何体现媒体记者的人文关怀,这些都值得我们认真思考。

一、灾难性报道中的人文关怀随着生存压力的加大,社会问题也随之增多,在这种社会背景下,公众的精神需求显得更为复杂,心理承受能力略显脆弱。

新闻的人文关怀,是对人的生存状态的关注,是对人的尊严与符合人性的各种需求的肯定。

它以人为本,集中体现了对人的关心和尊重,不仅着眼于生命关怀,还着眼于人性、精神、情感和道德关怀。

当一个地方发生灾难时,媒体记者若想拿到第一手资料,需要出现在新闻事件的现场,而到达现场,记者就应该担当好媒体责任。

首先,要懂得自己在担负双重角色,既是参与救援的“参与者”,也是新闻报道的“记录者”。

在汶川地震的报道中,曾经就出现过这样的现象,被广大网民纷纷谴责,记者为了能够拍到第一手资料,阻碍了生命通道;有的还掀开了在被救人员眼睛上遮挡阳光的布;在别人忙着紧急救援的时刻,记者在一旁不停的提问、询问细节,干扰救援,这些都是道德与行为的失范。

在这种特殊的新闻事件中,记者应该主动参与救援工作,在帮助救援的同时进行采访,避免灾难的“参入者”与事实的“记录者”角色冲突,冷漠无情的采写新闻。

其次,要懂得树立规范,在尊重受众的知情权的基础上,规范言行、规范采访内容、规范写作方式。

【摘要】在3月11日本特大地震发生后,日本媒体的表现得到了世界的赞许与肯定。

在这一类灾难新闻中,对比国内的媒体报道,日本媒体在报道的采访、内容、导向性上有着许多值得国内媒体学习的地方,中国的媒体在对于特大自然灾害的报道中需要对自己报道的标准、方法进行不断改进。

【关键词】灾难事件中日媒体新闻报道

近年来,世界各地频发地震等自然灾害。

中国媒体在这类事件的报道上投入的力度也越来越大。

但纵观这几年的灾难报道,中国媒体由于缺乏经验,在报道的方法上还有很多不成熟的地方。

与中国相邻的日本是一个自然灾难频发的国家,在灾难新闻的报道上有着许多可供我们借鉴的经验。

对比中国的汶川地震和日本最近发生的“3?11”特大地震的新闻报道,可以发现中国媒体对灾难事件的报道有得得改进的地方。

一、中日媒体在灾难事件采访上的差别

首先,在对比地震中采访对象的选择上,中国的媒体比较喜欢采访地震中的受灾群众,希望能够从他们的口中获得关于地震发生时的情况以及他们现在的情况。

从专业的角度来看,这些受难群众是地震灾难的当事人,在他们身上必定具有许多有价值的新闻,但为了尽快获得这些新闻,中国的一些记者在对于采访时机的把握上通常显得不够慎重。

在汶川地震中我们可以见到像这样的情况:被埋者在废墟中奄奄一息,记者却要求暂停营救,先行采访,并阻止救援人员搬开悬挂在被埋者上方摇摇欲坠的天花板;在地震灾区临时医院里,医生正准备给伤员动手术,记者在没有消毒的情况下强行进入并要求采访,导致医疗设备被污染,类似的情况并不是个案,在一些极端案例中,由于媒体的不当采访,间接导致了被采访者的死亡。

与之相对应的日本媒体,在“3?11”大地震中,日本媒体也会将采访的镜头对准灾民,但在采访的时机上,普遍遵循了不得干扰救援工作进行的原则。

对于在废墟下进行的救援过程,日本媒体也会采取直播,但在其过程中,不会采访任何救援队员,因为担心影响救援进度,也不采访受害者家属,因为此时他们已痛苦万分,日本媒体认为任何强行采访在此时都只会给家属徒增伤痛。

浏览日本关于地震的新闻,可以发现那些对惊魂未定的灾民进行采访的新闻很少,电视台的记者一般安静地拍下他们和生还的亲人、朋友拥抱或者沉默的情景。

在采访时机的选择上,除了不干扰地震救援人员的工作之外,日本的媒体也非常注意灾民的心理情绪是否适合接受采访,避免由于自己的采访对其心理造成二次伤害。

除了选择采访对象与采访时机之外,记者在采访中的提问方式也表现出其职业素养。

在汶川地震中,中国的一些媒体为了获取信息或在报道中突出某种目的,常常对采访对象采取“侵扰悲痛”式的采访,这种采访如果方式不当,就会对被访对象造成很大伤害,某电视台对女警蒋敏的采访就属于这一例子。

而日本媒体在面对这种可能会“侵扰悲痛”的采访时则表现出来了更多的人文关怀,提问的内容通常也只是点到即止,绝对不会对受灾群众进行任何的追问。

例如,一名主持人在采访一位灾民时,问到他“你的家人找到了吗?”当得到没有的答案时,主持人安慰他“请加油。

”①短短的几句话中,已经传递出了很多的内容,而主持人此时并没有再继续追问他更多的关于其家人的情况。

这种采访虽然比较短,但并不煽情、也不会侵害到被采访者的个人情感和尊严。

总结日本媒体在地震灾难中的采访,其角度和语气都显得比较平和,话语中充满了人情味,采访的过程就是对灾民的一次安慰。

二、新闻图片的搜集、新闻素材的选取上的差别

中国媒体所选用的新闻图片通常喜欢将镜头对准受伤的灾民甚至是遇难者,一些报纸还将这种照片作为头版新闻图片来使用,为的是突出新闻图片的视觉冲击力和影响力,但有可

能会对遇难者的心理造成伤害,并有可能会令读者感到不适。

这种对伤者、遇难者进行直接拍摄的新闻照片和电视画面在报道中较为常见。

与此相对应的是,在“3?11”地震中,日本媒体所选取图片看不到遇难者,甚至是灾民的痛哭、昏厥也未出现过,目前可以看到的关于日本地震中遇难者的照片基本都是来源于国外的媒体。

日本媒体在灾难影像的选取中普遍奉行“尊重生命”的原则②,除了在新闻图片的选取上要求避免出现遇难者和灾民的出现,电视媒体在对受灾者进行采访的时候,也很少拍摄他们的面孔,很多受访儿童一般只露出背影或鞋子。

三、报道时所体现的价值观和导向性的差别

日本在灾难报道方面所奉行的是“安心报道”的原则。

在报道重点上侧重传递出目前最重要的信息,并力求准确、全面、迅速,有关消息一经确认,就立即反复轮流播放。

nhk电视台当获悉福岛县第一核电站第1号机有可能爆炸后,马上中断正在直播的对官房长官的采访,转而反复播放核辐射时的生活指导及相关避难信息,每隔几分钟就提醒民众注意安全,日本各大媒体在第一时间把辐射量每小时1015微西韦特的准确数据传播出来,并告知“这相当于普通人一年可以承受的辐射量”③,报道在细节上显得认真、详尽,使受众能迅速理解这些信息。

另外,在报道时,日本媒体考虑到可能有不会日语的外国人身处受辐射污染的区域,在报道中使用了英语、汉语、韩语等语言来进行报道;在报道灾难时保持克制、冷静。

虽然偶尔也会发现主播和前方记者的声音略有些颤抖,但他们始终保持着镇静、坚强的面容,加上报道的画面中没有出现恐慌、失控的画面,稳定了观众的情绪。

及时透明的信息、冷静沉稳的播出风格,使得日本媒体在灾后能够迅速稳定人心。

反观在中国在汶川地震的报道中,我们报道的重点显得不够明确,一些信息传递上也显得不够及时,这些情况也造成了一些不良影响。

例如成都市关于自来水污染的传闻就引起巨大的恐慌,这一方面是由于信息公开不及时所造成的,另一个方面也是由于前期的新闻报道所普遍传递出来的灾难恐慌情绪导致了市民们内心的不安定。

此外,媒体报道的导向并不仅表现在对灾情的最新情况的报道上,也表现在对政府的监督上。

日本“3?11”地震造成了福岛核电站的泄露,日本在及时报道灾情的同时,也对政府进行了批评和监督,对政府在核泄漏事故中监管不力、隐瞒信息等方面进行了批评,这种批评甚至达到了一种逼问的地步。

东海大学华人教授叶千荣在微博上面记录了东京电力公司副社长藤本孝等六名干部鞠躬谢罪的场景:

记者厉声逼问:“三号机组会不会堆心融解?!”藤本回答:“目前尚不清楚。

”记者吼道:“把话说清楚了!到底会不会!别含混言辞!”他不得不答:“情况是严峻的。

”④中国在灾难事件中很少出现舆论监督报道,有人还质疑舆论监督多了,会不会对灾难的抢救工作和团结稳定的救灾情绪造成影响。

其实只要把握好监督性报道的度和方法,监督性的报道与救灾性报道是并不矛盾的。

其实中国媒体在灾难报道中表现出来的不足,正是中国媒体缺乏经验的表现。

纵观历史,日本在灾难报道中的做法和所呈现出来的报道理念也并不是与生俱来的,这些做法与观念也是通过长期的报道实践所总结出来的。

例如,日本在1995年阪神大地震的报道中,媒体在影像中曾大量使用航拍扭曲断裂的高速公路,成为火海居民区等具有冲击力的画面,这样的做法反而导致了许多关于灾难的基本信息和大量的救灾场景被忽略,日本媒体也因为这种报道曾遭到日本国民的批评。

此后日本媒体在类似的新闻报道中吸取了教训,以更加专业、人文的理念对待各种灾难事件。

对于日本媒体这些在灾难报道中总结出来的经验,中国媒体需要进行学习,并从以下几个方面对报道方式进行改进。

首先,在采访的过程上,媒体要注重其活动可能造成的社会影响,不能在采访中表现得过于功利,不能因为自己的新闻工作而破坏现场的正常救援。

对于灾区中的群众在采访时要尽量注意其心理状态,避免对其造成“二次伤害”。

其次,在报道的过程中,适当筛选采访中所获得的材料,引导读者在灾难事件中的视线。

灾难中的一些震撼性场面会使受众产生出“感觉后象”。

即当刺激物对感官的作用停止后,人们对刺激的感觉并没有立即停止,而是继续维持一段很短的时间。

因此,媒体在报道大灾难的时候,不能盲目地追求轰动效应,避免因一味地追求震撼性场面而对受众造成刺激;对于灾难现场的死伤情况最好是概述而不宜描写;文字表现应以不令读者惊惧、反感,以大多数读者可以接受为限;避免在内容上出现血腥和暴力的新闻素材和图片。

最后,报道时尽量庄重、严肃,以正确地引导观众的感情。

在报道的全程中显示出冷静、理智的态度。

这不仅是对灾难中的个体的尊重,也是媒体对受众负起社会责任的重要表现。