恶性疟原虫

- 格式:ppt

- 大小:1.92 MB

- 文档页数:22

疟原虫(二)六、致病(一)潜伏期间日疟原虫:长潜伏期:6~12个月短潜伏期:11 ~ 25天恶性疟原虫:7 ~ 27天,平均12天再燃:(二)疟疾发作红细胞内疟原虫经过几代裂体增殖,血中虫数达一定数量时,引起疟疾发作。

发作:残存的红内期原虫发生抗原变异后,逃过机体的免疫作用后,再次引起疟疾发作,称为再燃。

复发:红内期疟原虫经药物治疗或人体免疫杀伤作用被彻底消灭后,经过一段潜隐期,重新出现疟疾发作,称复发。

疟疾发热病人尸解显示肝脾肿大,原因是脾充血与单核-巨噬细胞的增生。

脾肿大(三)贫血疟原虫对红细胞的直接破坏脾功亢进:脾巨噬细胞吞噬红细胞骨髓造血受抑制免疫性溶血: 1.红细胞膜上的免疫反应2.红细胞自溶(四)凶险型疟疾凶险性疟疾更多的见于恶性疟原虫,常发生于青少年及无免疫力的青年。

临床表现:脑型疟可出现剧烈头痛、谵妄、急性神经紊乱、高热、昏睡或昏迷、晕厥、呕吐。

死亡率高。

感染RBC黏附于血管内皮细胞表面疟色素沉积在脑血管内,使脑呈现出灰褐色,右边是正常对照脑型疟病理标本(左)七、诊断根据患者在疟区的居住史,发病时有定期发冷、发热、出汗等临床症状,脾肿大等体征,以及病原学检查、血清免疫学检查等结果,予以诊断。

近年来,随着国际交往日益频繁,以及中国对外经济援助、派遣维和人员等国际事务日趋增多,特别是同高疟区国家的往来,不可避免地将疫区流行的疟疾引入我国。

准确、及时诊断是安全有效地治疗疟疾的基础。

疟疾诊断原则(国标)八、防治(一)治疗疟疾治疗不仅是解除患者的疾苦,同时也是为了控制传染源,防止传播 。

1.治疗用药建议早期的诊断及正确的治疗是决定疟疾预后最关键的问题。

临床医师若经验不足,常常不能在第一时间诊断出来;另外因为疟疾病况变化迅速,重症疟疾开始常以非特异性症状来表现,如果不能及早发现给予适当的治疗,常会导致各器官出现严重的并发症,甚至导致患者死亡。

上世纪90年代后,青蒿素类的应用成为解决这一难题的利器。

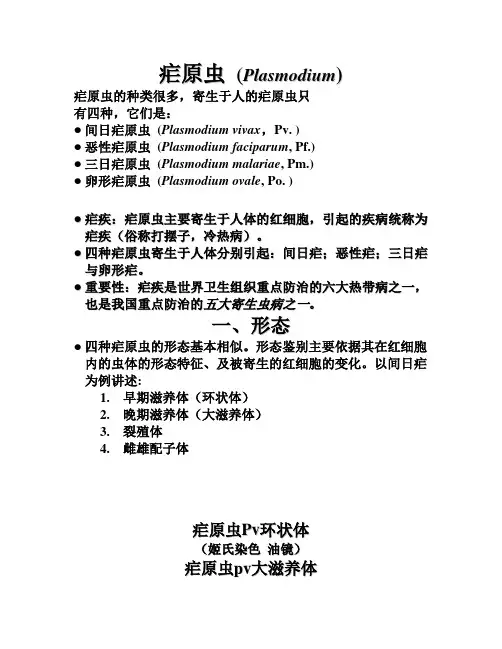

寄生于人体的疟原虫有4种,由4种不同的疟原虫引起,即:间日疟(vivax malaria,benign tertian),病原为间日疟原虫(Plasmodium vivax);三日疟(quartan malaria,malariae malaria),病原为三日疟原虫(P.malariae);卵形疟(ovale malaria),病原为卵型疟原虫(P.ovale);恶性疟(faleiparuma mlaria,malignant tertian),病原为恶性疟原虫(P.faleiparu-m)。

人感染疟原虫后可产生相当程度的免疫,所以在疟区,当地人由于早年多患过疟疾,均获得相当程度的免疫力。

而外地人由于无免疫力,进入全疟区后容易被感染。

疟区的婴儿,降生后一个月内,有来自母体的抗体保护;一个月后,疟疾的发病率与死亡率均很高。

1957年泰国发现抗氯喹的疟疾病人。

1960年哥伦比亚正式报告了此类患者。

[1]编辑本段发病机制疟原虫在红细胞中增殖成裂殖子,使红细胞胀大破裂时,大量的裂殖子和疟原虫代谢产物进入血流,引起异性蛋白反应,机体肌肉收缩产热,网状内皮系统吞噬细胞功能增强,故可引起肝、脾肿大,多次发作可致贫血等。

疟原虫在红细胞内增殖成熟所需时间不同,间日疟和卵形疟为48小时,三日疟为72小时,恶性疟为24~48小时,故临床上出现周期性发作。

[2]编辑本段病原学分类寄生于人体的疟原虫有4种,即间日疟、恶性疟、三日疟和卵形疟。

形态及生活史疟原虫生活史比较复杂。

一个完整的生活史包括在人体内的生长及繁殖(肝细胞内一红外期,及红细胞内一红内期)及在按蚊体内生长及繁殖两个阶段。

4种疟原虫的生活史基本相同。

⑴疟原虫在人体内发育:[2]①红细胞外期:按蚊吸人血时唾液中的子孢子随唾液进入人体的末梢血液中,约经30分钟,随血流进入肝脏,在肝内发育,进行裂体增殖,此时期称红细胞外期,简称红外期,亦称肝内期或组织期。

红外期裂殖体增殖时间为:间日疟原虫8天,恶性疟原虫5.5~6天,卵形疟9天,三日疟原虫11~12天。

疟原虫是什么生物

疟原虫是一种寄生在人和动物身体内的微生物,也是致

病的原因之一。

疟原虫属于原生动物门的裂殖亚门、球虫纲、疟原虫科。

目前已知有五种不同的疟原虫,分别为:恶性疟原虫(Plasmodium falciparum)、间日疟原虫(Plasmodium vivax)、卵圆疟原虫(Plasmodium ovale)、疟原虫(Plasmodium malariae)和知察疟原虫(Plasmodium knowlesi)。

疟原虫的寄主包括人类和其他一些哺乳动物。

在人类寄

主中,疟原虫侵入红细胞,然后在细胞内进行繁殖和分裂,最终导致红细胞破裂并释放更多的疟原虫进入血液中,引起体内的感染。

疟原虫的传播主要通过蚊子叮咬,蚊子叮咬感染者的血液,再传播到其他人和动物身上。

疟疾是由疟原虫引起的一种疾病,它会导致高热、寒战、头痛、肌肉疼痛和虚弱等症状。

如果不进行及时治疗,疟疾会导致严重的贫血、脾脏和肝脏功能损害,以及脑部损伤和死亡。

由于疟原虫的传播与贫困、卫生条件和大气污染有关,因此疟疾尤其是在贫穷地区或发展中国家中广泛存在。

治疗疟疾的方法包括使用抗疟药物、进行输血和纤维素

酐处理等。

然而,由于疟原虫在全球范围内的广泛传播和耐药性的出现,疾病治愈的难度越来越大。

因此,为了有效遏制疟疾的传播和控制疟原虫的种群,需要在多个领域进行综合治理,包括卫生教育、环境卫生、感染控制和新药开发等。

疟原虫(malaria parasite)◆人类寄生虫界的重要病原体;◆世界性分布(102 个国家),非洲、亚洲、拉丁美洲等;◆感染鸟类、两栖动物、人类等,且具有种属特异性;◆WHO报告:每年3亿新病人,270万人死亡疟原虫是疟疾的病原体,疟疾俗称“冷热病”、“打摆子”周期型寒战、发热出汗。

疟原虫种类:130多种,人体寄生4种◆间日疟原虫(Plasmodium vivax)多◆三日疟原虫(P.malariae)少◆恶性疟原虫(P.falciparum)局部◆卵形疟原虫(P.ovale)几例疟疾的故事疟疾是伴随人类最早的疾病,早在公元前二三世纪,古罗马作家的作品中,就已经写到疟疾这种周期性的疾病。

从公元4世纪开始,此病成了古希腊的地方病,一直广泛流传,1500年,英国沃波尔首相的儿子、作家牛津伯爵第四霍勒斯·沃波尔1740年从罗马回到祖国后,无可奈何地感叹说:“有—种叫做Malaha的东西,每年夏天都要到罗马来杀人。

”上个世纪末在印度的医院里,1/3的病人都是疟疾患者。

◆一个很长的历史时期里,人们认为疟疾是“神”的旨意,就连伟大的古罗马作家和古典学者马尔库斯▪西塞罗也不止一次地说到,疟疾这种热病的发生是由于神的意志,因此它是不可抗拒的;著名的罗马作家老普林尼在《博物志》中还指出好几种他认为预防有效的符咒。

◆在古代的希腊和罗马,与有神论同时,也有不少医生说此病的发生是由于有热病的空气,疟疾的起因与沼泽地上的水或有毒的水汽行关,有人甚至给疟疾下了“败坏了的水气”或者“易致病的有毒物质”这样—个定义。

“疟疾”(Malaria)这个词就是出“坏”(mala)和“空气”(aria)两个字组成,就可以看到这两者之间的关系。

◆意大利最著名的医生乔瓦尼·冯里亚·兰锡西在1717年就在一篇有关疟疾的论文中说到,疟疾总是流行在蚊子繁多的潮湿沼泽地区,而在排水之后就会一度绝迹,这一现象表明,致病的毒性也许就是蚊子传播的。

一、实验目的1. 了解疟原虫的生命周期及繁殖过程。

2. 掌握疟原虫的培养、观察及计数方法。

3. 研究疟原虫在不同环境条件下的生长状况。

二、实验材料1. 疟原虫虫种:恶性疟原虫(Plasmodium falciparum)。

2. 实验仪器:显微镜、载玻片、盖玻片、滴管、吸管、酒精灯、恒温培养箱等。

3. 实验试剂:RPMI-1640培养液、胎牛血清、青霉素、链霉素等。

三、实验方法1. 疟原虫的培养(1)取恶性疟原虫的感染红细胞,加入含有青霉素和链霉素的RPMI-1640培养液,过滤除菌。

(2)将过滤后的感染红细胞接种于96孔培养板,每孔100μl。

(3)将培养板置于37℃、5%CO2的恒温培养箱中培养,每隔24小时更换新鲜培养液。

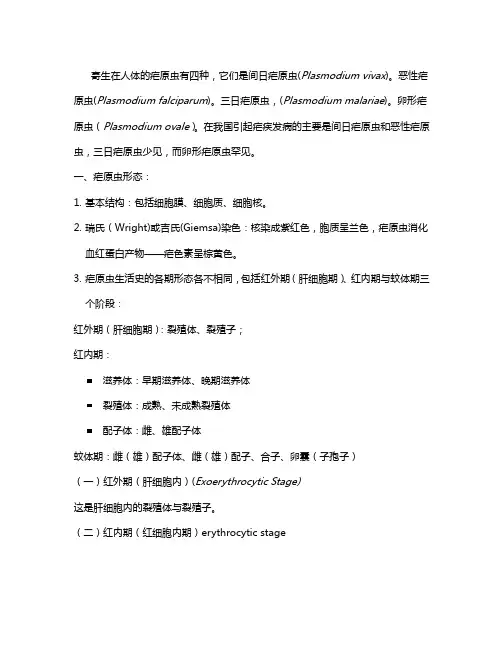

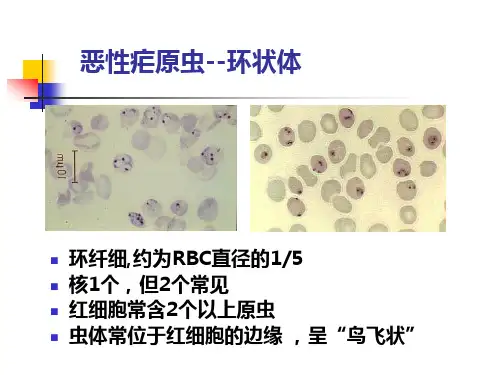

2. 疟原虫的观察与计数(1)在显微镜下观察恶性疟原虫的形态、大小、运动方式等特征。

(2)使用计数板对恶性疟原虫进行计数,计算每毫升培养液中疟原虫的数量。

3. 不同环境条件下的疟原虫生长状况研究(1)设置不同温度(25℃、30℃、35℃、40℃)的培养条件,观察疟原虫的生长状况。

(2)设置不同CO2浓度(5%、10%、15%、20%)的培养条件,观察疟原虫的生长状况。

(3)设置不同胎牛血清浓度的培养条件,观察疟原虫的生长状况。

四、实验结果1. 疟原虫的培养恶性疟原虫在37℃、5%CO2的恒温培养箱中生长良好,每隔24小时更换新鲜培养液,观察其繁殖过程。

2. 疟原虫的观察与计数在显微镜下观察到恶性疟原虫呈椭圆形,大小约为10μm×5μm,具有典型的疟原虫形态特征。

通过计数板计数,计算每毫升培养液中疟原虫的数量。

3. 不同环境条件下的疟原虫生长状况(1)温度对疟原虫生长的影响:在25℃、30℃、35℃、40℃的温度条件下,疟原虫的生长速度逐渐加快,数量逐渐增加。

(2)CO2浓度对疟原虫生长的影响:在5%、10%、15%、20%的CO2浓度条件下,疟原虫的生长速度逐渐加快,数量逐渐增加。