第六章 古玉论

- 格式:ppt

- 大小:3.41 MB

- 文档页数:46

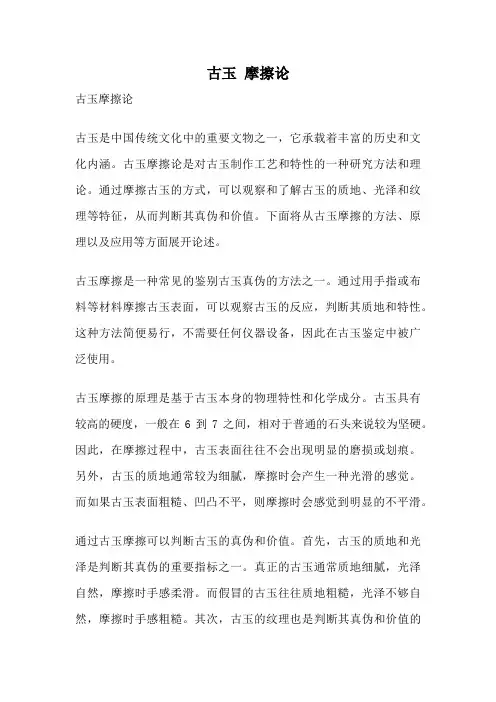

古玉摩擦论古玉摩擦论古玉是中国传统文化中的重要文物之一,它承载着丰富的历史和文化内涵。

古玉摩擦论是对古玉制作工艺和特性的一种研究方法和理论。

通过摩擦古玉的方式,可以观察和了解古玉的质地、光泽和纹理等特征,从而判断其真伪和价值。

下面将从古玉摩擦的方法、原理以及应用等方面展开论述。

古玉摩擦是一种常见的鉴别古玉真伪的方法之一。

通过用手指或布料等材料摩擦古玉表面,可以观察古玉的反应,判断其质地和特性。

这种方法简便易行,不需要任何仪器设备,因此在古玉鉴定中被广泛使用。

古玉摩擦的原理是基于古玉本身的物理特性和化学成分。

古玉具有较高的硬度,一般在6到7之间,相对于普通的石头来说较为坚硬。

因此,在摩擦过程中,古玉表面往往不会出现明显的磨损或划痕。

另外,古玉的质地通常较为细腻,摩擦时会产生一种光滑的感觉。

而如果古玉表面粗糙、凹凸不平,则摩擦时会感觉到明显的不平滑。

通过古玉摩擦可以判断古玉的真伪和价值。

首先,古玉的质地和光泽是判断其真伪的重要指标之一。

真正的古玉通常质地细腻,光泽自然,摩擦时手感柔滑。

而假冒的古玉往往质地粗糙,光泽不够自然,摩擦时手感粗糙。

其次,古玉的纹理也是判断其真伪和价值的重要依据。

真正的古玉往往具有独特的纹理和花纹,摩擦时可以感觉到纹理的变化和层次感。

而假冒的古玉往往纹理模糊,摩擦时感觉不到明显的纹理变化。

除了判断古玉的真伪和价值,古玉摩擦还可以观察古玉的特性和风格。

不同时期和地区的古玉制作工艺和风格各有不同,通过摩擦可以感受到古玉的特殊质感和风格。

例如,商代的古玉多具有朴实厚重的特点,摩擦时可以感受到其沉重和稳定。

而汉代的古玉多具有精致细腻的特点,摩擦时可以感受到其光滑和细腻。

古玉摩擦论是一种研究古玉制作工艺和特性的重要方法和理论。

通过摩擦古玉的方式,可以观察和了解古玉的质地、光泽和纹理等特征,从而判断其真伪和价值。

古玉摩擦不仅是一种鉴定古玉的工具,更是一种了解古玉文化和历史的窗口。

通过对古玉摩擦的研究和应用,我们可以更好地保护和传承中国古代文化的瑰宝。

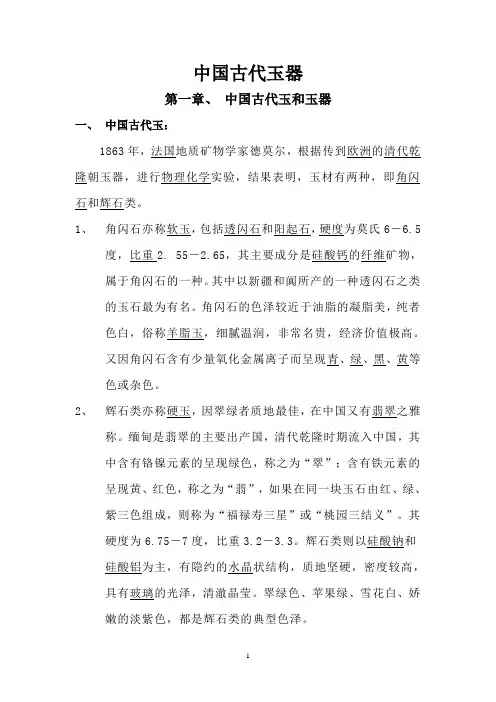

中国古代玉器第一章、中国古代玉和玉器一、中国古代玉:1863年,法国地质矿物学家德莫尔,根据传到欧洲的清代乾隆朝玉器,进行物理化学实验,结果表明,玉材有两种,即角闪石和辉石类。

1、角闪石亦称软玉,包括透闪石和阳起石,硬度为莫氏6-6.5度,比重2. 55-2.65,其主要成分是硅酸钙的纤维矿物,属于角闪石的一种。

其中以新疆和阗所产的一种透闪石之类的玉石最为有名。

角闪石的色泽较近于油脂的凝脂美,纯者色白,俗称羊脂玉,细腻温润,非常名贵,经济价值极高。

又因角闪石含有少量氧化金属离子而呈现青、绿、黑、黄等色或杂色。

2、辉石类亦称硬玉,因翠绿者质地最佳,在中国又有翡翠之雅称。

缅甸是翡翠的主要出产国,清代乾隆时期流入中国,其中含有铬镍元素的呈现绿色,称之为“翠”;含有铁元素的呈现黄、红色,称之为“翡”,如果在同一块玉石由红、绿、紫三色组成,则称为“福禄寿三星”或“桃园三结义”。

其硬度为6.75-7度,比重3.2-3.3。

辉石类则以硅酸钠和硅酸铝为主,有隐约的水晶状结构,质地坚硬,密度较高,具有玻璃的光泽,清澈晶莹。

翠绿色、苹果绿、雪花白、娇嫩的淡紫色,都是辉石类的典型色泽。

3、在中国古籍上所指的玉并不是确切的矿物学的名称,东汉许慎的《说文解字》中阐释“玉”为:“玉,石之美,有五德者,润泽以温,仁之方也(温和滋润具有光泽,表明玉善施恩泽,富有仁爱之心),鳃理自外,可以知中,义之方也(玉有较高的透明度,从外部可以看出来其内部具有的特征纹理,表明玉竭尽忠义之心),其声舒扬,专以远闻,智之方也(如果敲击玉石,会发出清亮悠扬悦耳的声音,并能传到很远的地方,表明玉具有智慧并传达给四周的人),不挠而折,勇之方也(具有极高的韧性和硬度,表明玉具有超人的勇气),锐廉而不忮,洁之方也(有断口但边缘却不锋利,表明玉自身廉洁、自我约束却并不伤害他人)”。

“五德”之说是儒家对玉理念的高度概括,也把玉赋予了人格化的魅力。

二、中国古代玉器:西汉扬雄在《法言》中阐述说:“玉不雕,屿璠不作器。

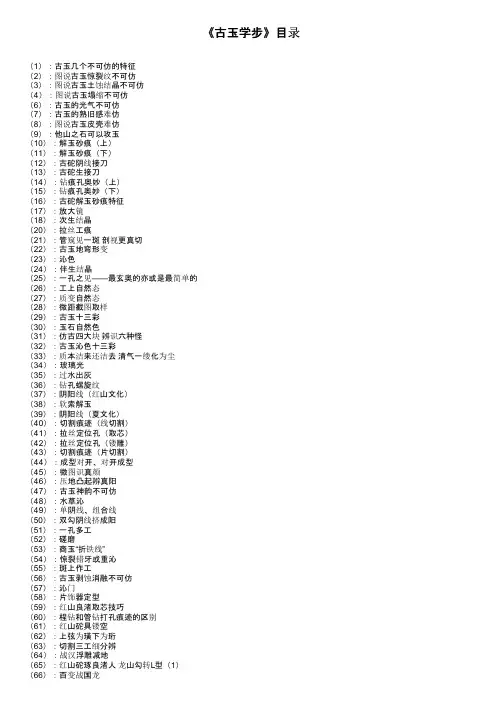

《古玉学步》目录(1):古玉几个不可仿的特征(2):图说古玉惊裂纹不可仿(3):图说古玉土蚀结晶不可仿(4):图说古玉塌缩不可仿(6):古玉的光气不可仿(7):古玉的熟旧感难仿(8):图说古玉皮壳难仿(9):他山之石可以攻玉(10):解玉砂痕(上)(11):解玉砂痕(下)(12):古砣阴线接刀(13):古砣生接刀(14):钻痕孔奥妙(上)(15):钻痕孔奥妙(下)(16):古砣解玉砂痕特征(17):放大镜(18):次生结晶(20):拉丝工痕(21):管窥见一斑剖视更真切(22):古玉地弯形变(23):沁色(24):伴生结晶(25):一孔之见——最玄奥的亦或是最简单的(26):工上自然态(27):质变自然态(28):微距截图取样(29):古玉十三彩(30):玉石自然色(31):仿古四大块辨识六种怪(32):古玉沁色十三彩(33):质本洁来还洁去清气一缕化为尘(34):玻璃光(35):过水出灰(36):钻孔螺旋纹(37):阴阳线(红山文化)(38):软索解玉(39):阴阳线(夏文化)(40):切割痕迹(线切割)(41):拉丝定位孔(取芯)(42):拉丝定位孔(镂雕)(43):切割痕迹(片切割)(44):成型对开、对开成型(45):微图识真颜(46):压地凸起辨真阳(47):古玉神韵不可仿(48):水草沁(49):单阴线、组合线(50):双勾阴线挤成阳(51):一孔多工(52):磋磨(53):商玉“折铁线”(54):惊裂错牙或重沁(55):斑上作工(56):古玉剥蚀消融不可仿(57):沁门(58):片饰器定型(59):红山良渚取芯技巧(60):桯钻和管钻打孔痕迹的区别(61):红山砣具镂空(62):上弦为璜下为珩(63):切割三工细分辨(64):战汉浮雕减地(65):红山砣琢良渚人龙山勾转L型(1)(66):百变战国龙(67):绝对不可仿裂上呈错牙(68):重色仿沁(69):良渚浮雕阴刻纹(70):红山玉猪龙(71):条状线具的出现时间应该提前到新石器时代晚期(72):辨工痕(1)(73):微观下仿形毕露(74):辨工痕(2)(75):辨结晶(76):古玉开片纹(77):饭糁与钙化(78):古玉灰皮白霜(79):良渚阴刻线(80):辨风化(上)(81):辨风化(下)(82):凌家滩玉人微观解析(83):兴隆洼玉玦(84):或者钻磨或刮削孔上有开还有扩(85):痕迹软弱与刚劲皆因工具古与新(86):龙山镂空勾转型(87):砣具起源(88):形而下方辨迹痕形而上处望神韵(89):电工雕(90):一面坡(91):先刻后砣(92):王玉镇圭桓信躬皆出王公侯伯中(93):出土桯具(94):齐家璧(95):天赐处处料与砂莫因一说成固化(96):辨蹦碴(97):微距眼里图悟性脑中画(98):游丝毛雕(99):接砣精准显刚劲些微偏砣微调整(100):镂雕工艺的发展(101):游丝毛雕(102):老料新工(103):古今工艺不一样细微之处见真章(104):出土附着有特征泥巴不尽为生坑(105):此地无银辨仿真(106):图辨真仿龙(107):阴刻线砣刀技法(108):商工玉作特征(109):古玉纹饰制作工具——古砣具(1)(110):古玉纹饰制作工具——古砣具(2)(111):古玉纹饰制作工具——古砣具(3)(112):辨砣工痕(113):商玉虽美非和田(114):微型钻孔的痕迹特征(115):静心赏馆藏看点不一样(116):软索锼弓不同痕(117):原生态古玉(118):古玉的改型制作(119):料工型纹沁包浆有无自然不可仿(120):辨识工断沁(121):拉丝痕(122):古玉游丝毛雕工艺不可仿(123):赏古在心静细仔方见真(124):良渚文化纹饰的种类及工艺特征(125):战国玉璧的三大类型八种制式(126):古玉浮雕谷纹识别(127):春秋制玉纹饰特征(128):古玉制作的工匠精神(129):文化期琢玉推磨三种工艺(130):良渚文化阴刻线(131):古玉次生结晶不可仿(132):良渚玉料来源和出土特征(133):金元时期多层镂雕玉器赏析(134):馆藏玉器微痕距成像分析——良渚钻孔工艺(135):古玉纹饰的时代特征(136):馆藏玉器微痕距成像分析——古代琢磨工艺(137):变幻莫测沁(138):馆藏玉器微痕距成像分析——良渚刻线工艺(139):赏古如同探太空星光灿烂似苍穹(140):不到震撼非良渚(141):雄浑豪放“汉八刀”(142):虽见神工非鬼斧原为朴器刻良渚(143):从“一面坡”到“汉八刀”(144):古砣痕迹说(1)——砣具的历程(145):古砣痕迹说(2)——切料推磨雕(146):古砣痕迹说(3)——刀刀见锋(147):良渚玉器鸟图腾(148):宋明老提油(149):商代有类“车床”砣机具吗(150):商代玉作工痕特征举例(151):石峁遗址石雕与古玉影响的思考(152):渎山大玉海的独特雕琢工艺(153):古玉游丝毛雕技艺源自昆吾刀(154):馆藏高古玉是最好的老师最顶级的专家(155):高古玉工艺的历史渊源(156):神通天地唯有玉(157):精品玉璧清赏(2)(158):精品玉璧清赏(3)(159):玉到高处堪共睹不到开门非高古(160):遍地高古都是宝一睹工痕见分晓(161):精品玉璧雅赏(4)(162):战汉乳钉纹饰的种类特征(163):高古制玉的打稿起样(164):商周制玉的边饰风格:出脊与扉棱(上)(164):商周制玉的边饰风格:出脊与扉棱(下)(165):残件是学习到代古玉的真标本(166):红山C形龙的见真看点(167):红山玉猪龙的真仿比较(168):古玉土蚀斑的痕迹特征和真仿识别(169):真古干净仿古脏(170):古玉次生结晶的辩证认知(171):良渚玉琮和红山玉猪龙赏趣(172):东周黄玉兽形佩的工艺析疑(173):战汉玉雕谷纹工艺举例(174):战国云谷相杂纹玉龙微观赏析。

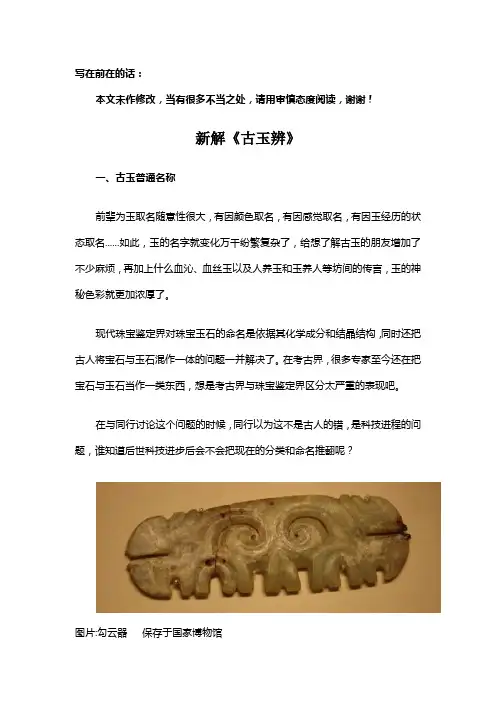

写在前在的话:本文未作修改,当有很多不当之处,请用审慎态度阅读,谢谢!新解《古玉辨》一、古玉普通名称前辈为玉取名随意性很大,有因颜色取名,有因感觉取名,有因玉经历的状态取名......如此,玉的名字就变化万千纷繁复杂了,给想了解古玉的朋友增加了不少麻烦,再加上什么血沁、血丝玉以及人养玉和玉养人等坊间的传言,玉的神秘色彩就更加浓厚了。

现代珠宝鉴定界对珠宝玉石的命名是依据其化学成分和结晶结构,同时还把古人将宝石与玉石混作一体的问题一并解决了。

在考古界,很多专家至今还在把宝石与玉石当作一类东西,想是考古界与珠宝鉴定界区分太严重的表现吧。

在与同行讨论这个问题的时候,同行以为这不是古人的错,是科技进程的问题,谁知道后世科技进步后会不会把现在的分类和命名推翻呢?图片:勾云器保存于国家博物馆图片:玉琮保存于国家博物馆二、玉之性我个人现在的了解认为:中国古玉的材质以和田玉为主,其次当为岫玉也就是蛇纹石玉,再其次是独山玉和蓝田玉,当然也有其它玉石的应用。

蓝田玉(蛇纹石化大理岩)的综合性质应该是最差的,且资源几近枯竭,现在去西安一带旅游还有卖蓝田玉的,其实那已经不是蓝田玉了,最多就是好看一点的大理石。

其它三种都是硅酸盐材质的,总体来说硅酸盐本身具有相当的稳定性,按理说受水浸润在几千年的时间内是不会如《古玉辨》中所说的“皆腐烂,多不完整”。

因为不是考古界人士,也没有到过考古现场,不敢妄加评论对错与否。

良渚文化以太湖为中心,当属南方范围,出土了不少完整玉器,可能有一定的说服力吧。

因此我认为,作者成书之时,所参考的资料有一定的限度,对材质的认识也不够现代,加之当时文物界有很多流传下来的信息影响,故有“玉入土者,性喜燥,不喜湿。

土湿则易烂,色亦暗淡无光”的认识。

也可能我个人对考古知识的极度贫乏才有上述不同想法。

三、玉之品玉有干老鲜嫩粗疏细腻之别,其实际原因与玉的化学成分和结构致密程度等指标密切相关。

古人品玉最尚和田,因和田软玉抛光后仍然反光强度较低,呈腊状光泽,给人以精光内敛之感。

浅谈古玉收藏(高人授业,值得借鉴)乱世藏金,盛世藏宝,随着国内经济的高速发展、社会文化的进步和人们生活水平的提高,古代艺术品的收藏以其独特的文汇内涵,高档的文化品位吸引着越来越多的人进入。

古玉是中国古代艺术品中的精华,也是收藏家们关注的热点。

很多人准备涉足古玉收藏,而收藏就免不了要投资,对古玉的投资不同于股票投资,房地产投资,它有着相对较高的门槛。

下面对目前社会上的古玉收藏现象作一简要分析,希望能对初涉此行的藏家有所帮助。

首先,要投资古玉收藏,自然要认识到它的优势。

与其他古代艺术品相比较,古玉具有以下优势:1、文化内涵丰富。

玉,是大自然中的一种矿石,从中华先民在生产劳作中发现了它的美丽特质,到以后漫漫历史长河中人们赋予它无数的文化内涵和神秘色彩,形成了中国特有的玉文化。

古玉是历史的佐证,是文化的载体,在它身上可以折射出当时的政治、经济、文化、社会现象,宗教思想、礼仪制度、审美情趣等等,这是其他古代艺术品无法比拟的。

从某种意义上说,玉器发展史就是中华文明发展史的缩影。

玉文化对中国传统文化的影响极为深远,《诗经》云:“言念君子,温如其玉”,是说君子象玉那样温文而纯洁;孔子曰:“君子比德于玉”,并指出玉有十一德,将人的美好品德与玉的温润光洁内质联系在一起;西汉刘安假托风胡子之口提出“玉兵”时代,并指出“玉为神物也”;东汉许慎在《说文解字》中注释“玉”字时说:“玉,石之美者,有五德”;《辞海》中“玉部”共收词汇150余条,其中多数是赞美和吉祥之词。

2、时代悠久。

中华民族使用玉器的历史可追溯到距今8000多年的新石器时代,内蒙古东部敖汉兴隆洼文化及辽西阜新查海文化都出土了精美的玉器,而且绵延至今仍保持着强盛的生命力,这不能不说是世界文化史上的奇迹。

3、坚固耐久,易于保存。

玉的矿物学名称为透闪石或阳起石,硬度6~6.5,比重2.9~3.1,表面细腻,质地坚硬,不易受风化侵蚀,对保存环境条件要求低。

许多古玉埋藏于地下数千年,出土后仍然光彩依旧,即使表面有沁色,也能看出造型和纹饰,这比起易碎的瓷器和书画来,显然更容易保存;4、便于展示。

中国古玉鉴定方法论中国古玉鉴定方法论壹.建立以工艺技术,科学研究,逻辑分析之古玉鉴定法.一.工艺技术:(一).前言1.工具:肉眼,10-15倍放大镜.2.采用书籍:天工开物,十二玉作图.3.古工艺雕刻逻辑分析(以下内容为与现代电动工具之比较) (1).雕刻工具硬度低,工具损坏程度大,而玉器损坏程度小. (2).雕刻速度慢. (3).雕刻灵活度差. (4).古玉器形成概念是滚;琢;磨出来的.(二).古工艺雕刻产生现象(从外而内.从大而小.先肉眼后放大镜审视,). 1.抛光: (1).手感:滑而不涩.边,孔,纹处不锋利.(2).视觉:光线柔和,表面不甚光滑略有凹凸面,杂刀纹少,若有留下刻痕较有逻辑与方向性,(3).练习:可用抛光大理石视觉及触感与真古玉做比对. 2.切割(1).边锋不锐利,平面粗钝有凹凸感(2).若为圆弧型切割侧视感觉如剥香蕉,属于一块一块刨落的感觉. (3).齐家文化所遗留之直线痕应为切盘切割到一半,拉出后从新切入而未对准位(可自我用手锯切割到一半拉出后再锯,所遗之痕迹做比对).(4).半切割会呈现外宽内小V字型,且内部呈半圆弧状,伪作通常内部为直线且刻痕锐利较少(难)修饰. 3.直线纹: (1).线纹外侧边锋平滑不锐利(2).线纹内成V字型(3).直线纹为中段大两侧尖,若长度够长,会呈现一段一段的接续纹,非一刀到底. (4).纹线内深度会两侧较浅,中段较深. 4.斜刀纹:入刀处平缓,不锋利,纹内呈V字型 5.孔洞: (1).呈喇叭状,外大内小,等量收缩. (2).孔壁间或有细小旋纹,大多平行有规律,类似螺丝帽内旋纹,规律而大小相似.(3).孔壁口柔和旋入不锋利6.对钻:孔壁现象如上,若对位不正,会有玉台阶(作伪玉台阶锐利,孔壁平直作做).7.拉丝:运用于搂空内有图形处.(1).其现象为类似保丽龙电热刀切割保丽龙后遗留一条一条的直线纹. 8.特殊纹饰: (1).红山文化的瓦沟纹:红山玉器在很多线纹内有一种特殊纹路会垂直于刻线. A特色:a纹路宽窄深浅接近 b趋近于平行. B成因:旋转切割时细小石英砂碎裂后贴近于钻壁与玉器摩擦产生.(2).齐家文化的切线纹:齐家文化可能已发明车床,当切割至一半时,移动车床或玉器再行切割,由于对准关系所形成之一条线纹,类似锯子切割到一半后拿出锯子放入切割常会在平面1. 形成一条直线.A.该切线纹经常见于伪造的玉器上,可参酌玉台阶之边锋判断. (3).跳(滑)刀:2. (4)拋物线纹:一种类似圆弧型之拋物线,愈外侧半径愈大.形成原因不明,可能为金属类软线型切割器遗留下之痕迹.9.玉器细小纹路内因难抛光所以不论古玉或新玉皆会留下细小纹路,古玉细纹是细小石英砂磨擦出来,故纹路较不尖锐,且方向性较一致,有逻辑性.反之电动工具锐利, 纹路杂沓无方向性,此为判断的重点.二.次生变化:前言:次生变化为古玉成器后,因风化.腐蚀.氧化.矿物交换.再生等.........各种改变称之.通常年代愈久远.埋藏环境愈复杂,次生变化状况愈多样.若爱好者愈具备玉石矿物之次生变化知识,对纹饰不清之高古玉器也好,或作伪新品也好,在判别上更易掌握.笔者在此不做学术探讨,只针对自我研读心得做外显现象归纳.1.氧化(;包浆;老化;宝光):任何物体成器后,必然会与空气中最活泼的氧气产生作用,而生成时间愈久远,氧化现象愈深层.这虽是一种自然现象,让古玉表面光泽与新玉回异惟其文字陈述非常困难,又与每人领悟能力;切割玉皮多寡;抛光;玉色;灯光;角度.......有极大之差异,难以一概而论,故笔者仅将其定位为辅助参考1-1皮壳:其观念为类似人因年纪增长,其皮肤会形成皱纹;下垂;斑点新细明体老化现象,而其经常与包浆合并叙述,呈现于玉表为类似自然风化的斑驳现象,但与抛光表面凹凸现象不同.2.再生(再结晶):确定为真(1).表面晶体生长之现象,通常再生之晶体色较白. (2).该晶体长大为常温常压下形成(正常玉矿是在高温高压下形成),故结晶松散;色白;硬度低.(3).再生可能条件:A.时间B.酸性环境C.还原状态(4).斑晶:未完成之结晶成粗晶状,有时会有云母般的光泽.(5).再生不能由人工伪造.3.附着:生成型与沉积型(1).白色粉末:A:生成:原生矿物因取代转化作用(矿物内之元素因被浸泡之水溶解,待水干后附着于玉表)之白色粉末 B:沉积:埋藏之玉器受水浸泡,待干燥后遗留之杂质沉淀.C:上述之粉末间或有厚薄之分,但可以毛刷或盘完(有人以手或脸部之油酯)去除.(2).褐铁矿:该状况逻辑原理同上.唯该黄褐色铁矿无法盘除(很好的微观证据). (3).铜绿:若玉器与铜器合制,待铜氧化会附着于玉表而外观看为绿色.A:笔者现无证据显示铜绿无法短期生成.不敢断定其为鉴定之保证,因仿间作伪铜绿方式笔者仍不清楚,故铜绿不能当必要条件. B:铜绿逻辑上仅附着于表面,因氧化铜若与矿物结晶结合,其显色应不为绿色,而现今出土玉器上确有铜绿,故在此归纳为附着非结合. 4.腐蚀;蚀孔;土咬:矿物中软弱包体或粗粒晶体在酸性环境下特别容易风化变成蚀孔或蚀斑.5.沁色定义:矿物颜色;硬度;密度;透明度;光泽等物理现象改变之通称.(1).红化(含黄化;洒金黄等黄色系): A:为褐铁矿之呈色. B:血与朱砂皆不会沁入矿物内,仅会附着于玉表. (2).黑化: A:矿物内的含铁量增加或铁的型态改变,黑漆古内含主要成分为铁. B:火烧(若火烧温度够高时间够久反而会深层白化). C:石墨(由地底或墓中有机碳生成)造成,显色为教灰白. D:水银不会沁入玉内,故水银沁为错误说法.(3).其它色泽变化(略). (4).沁色为古玉于地底被其它矿物侵入而形成,其外显现象为:A:通常入沁皆从玉表裂缝;断口进入,并沿晶形向内,故从沁色行进方向可知晶型脉哩,并可与器型配合判断. B:玉色(成器前已存在---新)与沁色(次生变化----古)分辨要点须配合雕工,在雕工上之变化色为沁---古,反之为新. 6.白化 a.白化非沁色.b钙不会入沁,不会造成色变,故无钙化该名词.)(1):深层白化:a:白化程度严重,已无法恢复玉色b:其易于潮湿环境中生成. c:白化原因为晶体间隙变大或变粗或转变成不规则状造成散射现象(如雪-白色]与水-无色]区别),或断裂处(晶体断裂)亦为白色. d:出土之深层白化玉器须于空气中干燥时日,若立即泡热水会有碎裂可能. e:深层白化玉器常会有平行裂横.f:极度白化之玉器硬度会变小,切忌以硬物刮削. A.象牙白:生成过程为先红化(被赤铁矿入沁)再生成白化. B.鸡骨白:白带灰,较常带黑丝或裂纹. (2):浅层白化(内容同附着之白色粉末项). 7.变型:温暖潮湿环境下加上特殊原因之挤压会造成玉器之变形扭曲,该现象难以仿制.8.气味:出土(墓)之玉器会有含氮之阿摩尼亚气味,若无泡热水或化学药剂情形下气味会保留相当时日,为鉴定之好方法.9.玻璃光:其生成原因不明但显微镜下其晶体组织表面平滑,目视下为平滑光亮,类似玻璃,为确定为真之极佳方式..逻辑分析:1.逻辑本身之功用:逻辑本身不是辨识古玉的方法,但逻辑可藉其思考辩证所思考方法之正确与否,来判别对错.2.矿物学与鉴定古玉之关系:矿物学提供古玉次生变化之种种状况,虽然有些状况只能于实验室中实验,有些观察只能藉由仪器,并非全部知识都能让玩古玉者用肉眼辨证,但玩古玉者须有认知,凡尚未经由科学认定之判断,绝不轻言相信,更不能拿来当鉴定标准,就是矿物学不等于鉴定古玉方法,但鉴定方法必须有矿物学证实.3.考古学与鉴定古玉之关系:考古学主要目的是鉴定古器物年代,并纯粹对古器物做描述,但玩古者不仅要对古器物做正辨,还须对新作器物与古器物间差距了解,所鉴定标准器来自于考古研究,但鉴定方法不仅止于考古学尚须有伪做知识. A:型制之于鉴定:型制因其可模仿性故型制只能以其它方法确认为真后方借用型制断代. B:仿间多数自认对古玉型制有独到认知者,经常以神韵;皮骨....不精确之形容词否定他人,并藉此建立自己权威,其实神与韵皆无法量化或认知化,纯属无知的自傲, 鉴定方法论之目的就是要去除权威,建立一个客观并可认知的平民化知识.4:雕工之于鉴定:古玉与新玉最大差异点就是在古工艺三大局限(相对于现代电动钻石刀),速度;硬度;灵活度, A:雕工之于鉴定古玉为必然且首要条件,因为只要是古玉必然是由古工具雕琢出,纵使因年代不同或有先进与否问题,但与现代电动工具相比,差异就不大,.所以玩古玉者务必精研雕工.且不仅古雕工痕迹须了解,对电动工具亦应有掌握,知其然,知其所以然,方为真知.B:仿间雕工作伪者已对古工艺痕有很深入的认识,并且愈仿愈像,但了解的愈深入,观察愈仔细,被骗机率愈小,还有认识角度愈多,相对作伪者模仿成本高耗时久, 就像防止失窃最好方法就是多上几个锁,小偷不是打不开,是太麻烦. C:雕工判断有些地方无法百分之百确认(现今伪作会针对古器文饰作模仿),但若发现有一处纹饰为错误,那么该物就应判断为错5.次生变化与鉴定古玉之关系: A:次生变化乃矿石在时间中之改变状况,对鉴定古玉器有非常具体且科学性帮助. B:玉为矿石,所以古玉会产生现象矿石亦会有相同变化,玩古玉者喜欢以玉色;沁色等来辨别新或古,这是错误的观念,所谓沁色是玉器成型后,某些元素经裂(断)口侵入而改变玉的颜色,同样任何一块矿石都会有一样变化,而辨别关键在于若沁色在雕工之上(若有明显裂(断)口)更易证实,若颜色明显被雕工覆盖,那只是玉矿原色,只是一件带杂色的新玉罢了. C:次生变化通常需数百年甚而上千年的时间,并且须配合环境因素,故非所有古玉器皆会具备该些现象,所以次生变化面对高古玉器中严重到雕工已难辨别状况时特[别重要, 6:鉴定古玉与伪造之间的关系:一个在完美的鉴定方法绝非万无一失还是会有判断错误的情形,因为作伪的目的就是欺骗,并且会随着定论的研究报告中去修改作伪的]手段,所以鉴定方法只是增加参考依据,让欺骗增加难度.增加时间,增加成本,倘若不精研基本工,被骗只是应该,怨不得他人.7.养成一个正确判断心态:不看出处;不听故事;不信权威;不管拥有者多有名气;不管是否在博物馆,要先建立一套公正客观判断方法,一贯的判断标准,每一步都按部就班的看,抱着找碴的精神你也能变专家.8.错误鉴定方法论:A:型制不确定性:a:型制可模仿.b:型制确定逻辑难判定:型制随着考古发现会做更改.B:神韵;皮骨;体会.....:这些玩玉者常用字眼都是毫无价值的形容词,也是一种无知者掩饰无知的说词,如果是确切证据,一定可以找到论述表明,如果不是肯定的答案,只有你看得懂,或是所谓的因为你玩了十年才看得懂.....,而无确切论述,那你必定是不知其然,亦不知其所以然,并且害怕他人看出你的无知才会有的说词.所以既使是新进者,只要言之成理,那也是我的老师.9.无老料新工这一说词:仿间有玩玉者喜欢讨论老料新工这一问题,其实古董的定义就是一百年,一百年内雕琢就是新品,所以东西和料无关,和雕工时间有关.10.玉器如果过脏;过油;有一些奇怪杂质;奇怪颜色.....等导致无法判辨刀工或次生变化者,建议放弃.11.如何盘完玉器:温水浸泡后以毛刷盘玩效果最佳,不建议使用腐蚀或有酸碱性物质浸泡但刚出土之鸡骨白玉器务必干燥时日,忌出土后泡水会碎裂.四作伪:(一).雕工作伪:1.抛光作伪: A.腐蚀作伪:腐蚀后的玉器表面会造成蚀孔;凹凸状(参酌次生变化作伪酸腐). B.震荡机:当玉器刻成后放入震荡机内与硬度相近的圆形球珠碰撞,会造成表面凹凸. C.不抛光:以电动工具放慢速度雕刻,刻后不抛光,会造成表面有凹凸感2.螺旋纹作伪:在转弯处故意留下冲出的切线.其判断方式为有没有稳定逻辑,会不会有的地方有,有的地方则没有,是自然或人工造作.3.喇叭孔作伪:A.大小管钻二次(以上)钻孔:B.先斜钻,后直钻二次钻孔:C.挖削式钻孔:D.球型钻钻孔:4.直线纹作伪:A.可判断是否纹线两侧较浅;较细,中段较深;较宽.B.边锋是否有崩脚,是否太锐利.C.纹内细纹有无逻辑性,是否杂乱,锐利.5.斜刀纹作伪:6.玉台阶作伪:(二).次生变化作伪: 1.酸腐作伪:A:现象:a有蚀孔b有白色硅质粉状物生成c会造成玉器白化(白化程度视浸泡浓度与时间成正比).B:辩证:a不会生成矿物及褐铁矿b人为酸腐蚀会快速吸收玉石内水分子造成脱水,所以其白化现象无自然光泽并有干涩现象产生(死白色泽).2.加热作伪(白化):A:现象:a表面会产生黑色裂纹b:器物造成脱水色苍白(较少使用火烧白化作伪).3.颜色作伪(伪红;伪黄;伪黑):A方法a加染料或油酯染色b烧烤作色(笔者未从任何书籍发现详细作法,故无法提供破解之道).B辩证:a热水浸泡后以布或纸吸水会掉色.b笔者曾见一种作伪方法其有刀工处(线纹;孔洞...)会有一些淡黄色粉末,若将其浸泡热水会晕散,他不会掉落且会模糊刀工,其成分不明但伪妆效果良好.4.加腊伪装包浆,若用毛刷盘玩会有包浆视觉感,若于下凹处刮削可发现白色腊掉落.五.研究盲点: 1.雕功伪造日新月异,虽对古器物刀工了解有一定分析,但对伪造能做到甚么程度尚无法了解,目前只能不断到市集去观摩了解,亦盼广大玉友提供最新信息. 2.酸腐蚀对次生变化及刀工都有很大杀伤力,混淆视觉效果极佳,且酸腐蚀作伪的专章书籍太少,笔者自我实验能力又不足,期盼有化工或矿物学背景之同好能将所学不吝提供,嘉惠四方.六.后续努力:1.寻找上述理论之照片配合判断,以利了解.2.广纳四方研究之成果,日新又新.未完待续......但欢迎及时加入讨论。

古玉圣经刘大同《古玉辩》全文一,古玉普通名称玉之未入土者,名曰传世古,又曰自来旧。

入土者名曰土古,殉葬之玉,因其含殓,名曰琀玉。

红如血者曰血古;微红者曰尸古;水银沁者曰黑漆古;受地火者,纯白曰鸡骨白,微黄曰象牙白,微青曰鱼有白。

重出土者曰重出土;伪造者曰老提油,又曰炸侩,改造之曰旧玉;改造后雕者,曰古玉后雕。

▲黄玉云纹龙形珮二,玉之性玉入土者,性喜燥,不喜湿。

土湿则易烂,色亦暗淡无光。

南方出土之玉不多见者,皆腐烂,多不完整,而色又不足惊人故也。

南方三代之物,固所少见,即六朝之物,亦寥寥无几。

即偶尔遇之,求其色泽鲜明,礼质完整者鲜矣。

▲谷纹龙形珮三,玉之品玉有干老鲜嫩之分,又有粗疏细腻之别。

此皆由产玉之地质与出土之地点不同故也。

若玉之美者,虽受沁色极厚,而精光内涵,厚重不迁,不望而知其如端人正士之正色不挠也。

此不可不辨也。

▲白玉三羊四,玉之质古玉形式,考之《古玉图》《考古图》等书,言之详矣。

若论玉质,坚者如入燥地,虽万年亦不能朽烂如泥。

陈原心《玉纪》云:凡玉在土中五百年,体松,受沁千年,质似石膏,二千年形如枯骨,三千年烂如石灰,六千年不出世则烂为泥。

此乃臆断之词,决不可信。

余建出土之玉,有清初之物,入土不满三百年,,亦受土沁,但不能入骨;又见夏器,玉质完善,五色灿然,令人可爱,入土三千年之久,并未有烂如石灰者;又见石器时代所用之玉斧玉铲,虽属沙蚀土吃,虽经千年以上,而亦未有烂如泥者。

即此足证原心所见不广,抑或原心所见不玉,以鸡骨白色为烂如石灰,则更误矣。

盖玉入土,年久即软,不软则色不能沁入;出土后,见风即硬,其或有朽烂之处,日久亦即坚硬,绝无如泥之理。

如在土中化为泥者,即不能出土矣,此必然之理也。

如玉质不坚,与出于海滨之地,及闽越之间者,不在此例。

▲青玉双鹤佩五,玉之色玉有新旧之分,色有九种之别:曰瑿,则玄如澄医;曰碧,则蓝如靛沫;曰玮,则青如苔藓;曰瓐,则绿如翠柳;曰玵,则黄如蒸栗;曰琼,则赤如丹砂;曰璜,则紫如凝血;曰瑎,则黑如墨光;曰瑳,则白如割肪;曰瑌,则赤白斑花;此玉本色也。

古玉鉴(六)--首博览玉、浅论博学与博物(2014-01-09 05:38:47)转载▼标签:北京首都博物馆首博藏玉古玉器博学与博物玉文化鉴者,博也。

博学,见多识广,是鉴赏者的必备功课。

专家诞生于高等学府,生长于文博机构,出名于著书讲坛,落魄于利益熏心。

其实,这是一种社会心态,现代人读书钻研多少都带有功名心里。

要淘玉了,就会去苦读玉石鉴定,以求速成为行家;青铜器有漏可捡,立马研习青铜器鉴赏与投资,以求万分之一的希望为己所获。

文物业的急速扩张和古董界的飞速发展,都符合了当今社会人的愿望。

没有捷径,要想在这行当里施展拳脚或有所作为,还真要博览群书,拜师求艺,遍观馆藏,破财吃药,最后是:拍场和市场是一个广阔的天地,在那里是可以大有作为的。

博学与多见互为辨证,这是古玉鉴赏者的必由之路。

即使这样,更多的时候你还是感到,收罗的货品,于书、于图都不可对号入座似是而非,昏昏然然,忽有书到用时方觉少之感。

其实,你看各类大牌的鉴宝节目,藏家持宝上场进献,四五专家偶一过眼,便来龙去脉的侃侃而谈,这种城府在胸的演示,哪个又不是早已私下功课做足的表现。

由此可见,虚心求教,勤于实践,研习写博,纵观博览,日积月累,循序渐进,必会鉴赏,见多识广既是博学,但急不得。

有句座右铭应记得:世上无难事,只要肯登攀。

1,清乾隆(公元1736-1795年)青白玉"绵绵瓜瓞"御制诗洗高4.5厘米长15.2厘米宽11.7厘米洗为青白玉质,匀净无瑕,细润略透光,一侧琢齿状卷叶形为柄,足为六角花形。

工匠巧依洗子的花瓣形,阴刻填金清乾隆皇帝御笔五言诗一首及"乾隆甲午伸春月御题"款,字口内填金,御制诗内容为:"天方瓜样伙,此器肖瓜形,瓤讶留斯白,皮宁籍彼青,一花承妥帖,五瓣列匀停,贮水郑门市,擎浆裴驿亭,种疑召家圃,泣匪楚王庭,绵瓞虽徵雅,宾夷亦惕经。

"整个器形华贵大方,成器于乾隆三十九年(1774),是乾隆时期宫廷造办处仿痕都斯坦玉器中的珍品。

浅谈古玉鉴别与收藏玉器收藏是中国千百年来的传统,红出文化期至春秋战国多以地方玉为主。

春秋战国以后就多以和田玉为主,众多圣人名士对玉推崇备至。

宋代以后,玉就进入寻常百姓家,在中国人心中玉是圣洁而美丽的,拥有一块与已有缘的好玉更是人们十分向往的事情。

中国人收藏玉有着深厚的文化底蕴,过去古人热爱美玉,甚至不惜倾家荡产用生命去保护她。

时过境迁,人们至今相信玉可以起到护身符的作用。

中国人收藏玉,主要是收藏了她的文化,当然还有她保值和升值的原因。

随着古玉市场的不断升温,给一些制假,贩假的人创造了无限商机,导致了许多初学者甚至老收藏家们不幸“中计,打眼”。

更有甚者,当前国内外的许多拍卖会由于利益关系也出现了一些我们行内所说的“似是而非”的东西。

所以,我们这些古玉收藏者更应擦亮眼睛……择其善者而从之,其不善者而改之。

那么,怎样才能辨别一件古玉的真伪呢?主要从玉质、沁色和工艺这三个方面进行研究。

一件古玉历经千百年的沧桑变化,出现了由内至外的多种改变,其内在的变化出现了如“熟透感”既“脱胎”的现象,就是玉器本身经变化后形成了“果冻”状或像白萝卜经开水煮过后呈现的半透明状。

作假者多以青海料来模仿这种玉器的现象。

但仔细观察青海料,水头太重,而真正古玉的透是含有浑厚质感的透,如仔细观察不难发现。

还有的出现了钙化现象,俗称“鸡骨白”。

有的玉器通体都钙化了,有的只钙化了一部分。

作假者所做的“鸡骨白”较为死板和僵硬。

而真正的“鸡骨白”在钙化处与没有钙化的地方,多半是以一种糖色的晕染形式为过渡的。

这种糖色就像和田玉的糖料差不多,而且是深入肌理的,而不是浮于表面的。

据目前考察,这种以糖色晕染为过渡的方式,当今市场上还无法仿制。

而玉的表面颜色发生了改变,就是我们通常指的沁色,沁色的各种颜色都有,这决定于玉质自身的密度及入土时周围的环境。

自然的沁色或浮于表,或深入肌理。

其沁色深浅不一,自然生动,几乎无定律可循。

而人工作伪的沁色则不同,往往避硬就软,渗入石性强的玉质,绺裂等。

《古玉辨》学习笔记节选(五)玉分出土地点古玉出土者,以陕甘为最多而最上,冀鲁豫晋,以及皖北徐扬等处,次之,他省皆自郐下。

每见三代古物,其出土文理棱角皆完好无缺者,多出自西北,是因其土燥而玉性之不能移也。

江北数省,土干而不燥,年久每有瘢点之痕,故次于西北。

他省地多湿气,所处古玉,花纹字迹,往往漫漶而不清晰,且少完整之器,故不足重也。

按出土之玉,皆因土性为转移。

出自沙土地者,多瘢痕;出自咸卤地者,多腐烂;出自河淤地者,多浮光;出自山岭地者,多干洁;出自五金矿地者,多受矿质沁染,而不纯净;出自海滩者,则色皆混浊,而体无完肤。

此不可不辨也。

古玉的出土的地点,以陕西、甘肃为最多且最好,西周 1972年陕西省扶风县出土此组玉佩由玉鹦鹉、玉兔、玉蝉、玉蚕和玉璜以及玛瑙管珠、绿松石珠等组成,色彩绚丽,装饰华美。

其次为河北、山东、河南、山西及安徽北部、徐州、扬州等地,山东省博物馆藏鲁国大玉璧鲁国大玉璧大玉璧,战国,外径32.8厘米、孔径11.6厘米、厚0.6厘米。

1977年山东曲阜鲁国故城乙组52号墓出土。

玉料呈青碧色,玉质晶莹温润,半透明,油脂光泽。

玉璧肉部内、外缘各有一周廓,肉两面纹饰相同,以两组微凸起的绹索纹分隔成内、中、外三层纹饰。

内、外两层为阴线刻纹,中间以斜向交叉排列的蒲纹为地,其间浅浮雕饰排列均匀的谷纹;内层为合首双身龙纹,其间以三道绹索纹相隔成三组;外层为五组合首双身龙纹,每组龙尾两两相交,纹饰布局紧密匀称,繁缛精美,线条流畅,工艺纯熟,属战国玉璧中的精品,也是战国玉璧中形制最大的一件。

其他地区都不值得一谈。

每次看到出土的夏商周三代古玉,完好无缺,多出自西北地区,因为那里土壤干燥,玉性不会发生改变。

长江以北的数省,土壤干而不燥,埋藏时间长了会有斑点,因此比西北出土的玉器稍次。

其他省份地区土壤多潮湿,出土的古玉,上边的花纹痕迹,往往漫漶不清晰(漫漶:指字迹模糊不可辨别),且很少有完整器物,因此并不受人重视。

文/张翰民俗文化·民间艺术青春期健康·人口文化天地之灵·中国古玉漫谈在 000年前的地球上,正孕育着人类最早的文明:古埃及人用金字塔表达对太阳的崇拜,两河流域的古巴比伦人建造了理想中的空中花园,而在古老的中国,先人们在玉石上留下了最初的图腾。

今天,人们在中国出土的玉器中,不但能捕捉到尘封已久的昔日文明,同时也透射出了一种文化的变迁。

距今五六千年左右的红山文化因首次发现于赤峰红山而得名,红山文化的出现打破了中国玉器沉寂了3000年的平静,其内涵神秘而深厚。

上世纪60年代,考古工作者在内蒙古赤峰附近的兴隆洼发掘出了一个8000年前的文化聚落,被称为“华夏第一文化聚落”。

和这个古老部落同时浮现出来的是迄今为止中国最早的玉器,这些玉器以配饰为主,可以看出当时的玉器加工已经初具形态。

考古证明,在接下来的3000年的时间里,中国的玉器发展非常缓慢。

中国文物学会玉器委员会副秘书长古方介绍说,到了距今5500年的时候,玉器的发展似乎突然爆发了,人们发现,在北方的红山文化、南方的良渚文化、中间有山东大汶口和龙山文化,竟然都在普遍地使用玉。

红山文化出土了100多件玉器,包括工具、礼仪、饰物、动物和人物等五大类。

红山玉器最突出的特点就是神似,熟练的线条勾勒和精湛的碾磨技艺,把动物形象表现得活灵活现,古朴苍劲,极具神韵。

最具代表性、最珍贵的就是一个钩形的玉龙,它用整块墨绿色的软玉雕成,长26厘米,身体蜷曲呈“C”字形,全身上下光素无纹,通体磨光,看上去如蟒似蛇、生气凛然,这种无足、无爪、无角、无鳞、无鳍的特点,符合早期龙的形象。

但是细看它的头部,却令人不解:玉龙鼻子扁平,嘴巴前伸,眼睛上翘,很像野猪的头。

在另一个墓葬里,还出现了一种叫玉猪龙的玉器,它的身体也呈环形,有宽厚的双耳和肥硕的躯体,但头部也有猪首的特点,有的玉猪龙还有露在嘴外的獠牙。

为什么在龙的形象里会出现猪首的特点?它就是传说中的龙吗?远古时期,野猪已经被驯化成家畜,古人除了把猪作为食物外,还把它当作“水畜”,在各种祭祀活动中作为祭品,当这些信仰观念反映到玉器造型中,就出现了猪龙合一的形象。

古玉经(第1-19章)第一章玉者,石之美也。

至美,唯和田玉。

玉不琢不成器,玉乃自然之造化,工乃人文之精华,工玉结合,谓之玉器。

器有大小美丑之分,亦有巫神王民之别。

八千年浩瀚历史,九万里广阔天地,华夏子孙,千秋万代,无不与玉息息相关,故有“玉魂”之说也。

第二章玉有灵性,非附会也。

玉质温润,触之如婴儿肌肤,瞬间引起人的共鸣;玉色和畅,观之如静雅美人,顿时令人血脉喷张;玉声悦耳,听之如天籁之音,立即让你浑身舒畅。

此等天赐神物,与人竟是如此和谐合拍,能不让人在把玩之余概叹其通灵神授矣。

第三章玉为王,白玉为皇,反映的是人性贪婪。

玉生自然,本无王民之别。

之所以为王所用,是因为王权至上,凡有稀罕之物,皆独揽享用。

又因玉石资源匮乏,采之不易,雕琢亦难,成器成本之高,非凡夫俗子所能承受,故上古玉器皆为王器,是物权支配之结果也。

第四章人道“玉有文化之分”,实则本末倒置。

玉乃自然神物,唯有种类之别,岂能知晓文化。

故文化乃人附加其上,玉成了人类文化之载体。

人是主动附加,玉是被动接受。

故所谓“玉文化”,其实与玉无关。

文化是人类的,玉是自然的,玉文化反映的是人与自然的偶合,而不是自然对人类文明的反映。

第五章玉选人,实属偶然;人选玉,则为必然。

人生于世,孤独至极。

茫茫宇宙,独我人类生于地球,无奈之下,只得与自然为友。

名为和谐相处,实则为自己寻找慰籍。

故玉与人结缘乃人类情感之需而非玉所求也。

第六章玉用于巫,是对神的敬畏;玉用于王,是王权淫威的结果。

古人刻符求神,后人谓巫玉;古人赋型于礼,后人谓礼玉。

可见,玉的称谓因用途而变也。

第七章知荣辱而后做人,知好坏而后玩玉。

古玉收藏不以数量论高低,唯求精品至上。

何谓精品?质好精品乎?沁好精品乎?型好精品乎?工好精品乎?题材好精品乎?诚然,居其一可为精品。

但能在精品之上,求稀,求美,能破历史记录,能填历史空白,此等稀罕之物虽一件足敌万件也。

第八章古玉市场,满目疮痍。

醒者笑醉者,醉者笑醒者,醒醉各自乐,黑白共乾坤。

浅论古玉之“六难仿”求玉之道,先在于心。

过去的圣贤比玉更贤惠。

如果没有玉德,有玉缘吗?因此,要摆脱浮躁和急躁,从修身做起。

唯利是图的人,难免会走上歧途;唯利是图的人,故意卖假货,会违背玉德,最终吃到恶果,而恶果应该由同样的善来教导。

但世界并不古老。

爱玉人士越来越受欢迎,兴趣也越来越重要。

假货就像苍蝇在追逐臭味。

因此,善于修心的人,也要注意眼睛。

而造假艺术的日子是新的一天,这让我们毫无防备。

这是怎么一回事?很多高仿技术很难理解,只能相信真假不假。

如果你能理解古玉的精髓,那真的很难模仿,那么你就可以辩真伪了。

木石考察以前的玉器经验,仔细考证真假古玉样品,并盗取其创意,以下几点很难模仿古玉。

如果所有的兄弟都全神贯注地想,他们会得到什么。

首先,“光气”很难模仿。

高谷的玉,对大地的承诺,已经延续了几千年。

但在一个朝代出土时,却是光华。

虽然它像鸡骨头一样烂,但它不会失去光泽。

--然而,光气的精髓在于气。

如果像雾,如果像烟,你必须仔细观察。

有光就没有气,迷路的贼也没有气。

其次,很难模仿旧的。

我的前辈喜欢老的“白开水萝卜”,很生动。

古代玉器之所以成熟而古老,是由于时间和地理的磨难,使玉器的肌肉松弛,看起来像牛奶。

一块好久不见的玉是很难的。

只有“旧材料新工人”的仿制品,虽然熟悉旧材料,但要仔细检查。

第三,很难模仿“壳”。

古玉的外壳是千百年来寒夏交替和水土流失形成的。

古玉的年代虽然相似,但其外壳却不同。

或水坑,或干坑,或沙坑,或碱土,每个都有自己的形状。

近年来,虽然皮具作品有了很大的改进,但对于眼睛明亮的收藏家来说——或是沁肤,或是皮肤干燥,或是肤色不同,或是垂头丧气的收藏家来说,并不难辨认。

四是难以模仿“工艺”。

如今的高仿品都是手工制作的,所以以“新工人”和“老工人”作为衡量标准不是个好主意。

然而,仿制品利用了这些优势,所以手工艺品可以学习,工艺也很难到位。

如对良渚、汉代游丝、西周茅刀的描绘,以及对红山的磨砺,如果与真品的工艺相比,仿制品的劣质就会显现出来。