急性肠系膜缺血

- 格式:pptx

- 大小:10.45 MB

- 文档页数:43

《2020中国急性肠系膜缺血诊断与治疗专家共识》要点急性肠系膜缺血(AMI)常被定义为小肠部分血液供应的突然中断,引起的局部缺血、细胞损伤和肠道病变。

如果未经及时治疗,该过程将迅速进展为危及生命的肠坏死。

AMI有非闭塞性(NOMI)和闭塞性两种类型,闭塞性肠系膜缺血又可进一步细分为肠系膜动脉栓塞(EAMI)、肠系膜动脉血栓形成(TAMI)及肠系膜静脉血栓形成(VAMI)。

该病总体发病率较低,但在全部急诊就诊患者中,其比例仍能达到0.09~0.20%。

快速诊断和干预AMI,对于降低病死率至关重要。

但长久以来,AMI诊断困难且缺乏有效的治疗手段。

1 定义本共识参考2016年欧洲肠系膜缺血指南,对AMI的定义进行了更新:即急性肠系膜动脉、静脉栓塞或循环压力降低,导致肠系膜内血流减少,难以满足其相应脏器的代谢需求。

不包括孤立性肠缺血,以及由于粘连性肠梗阻、疝等外压因素造成的局灶性、节段性缺血。

慢性肠系膜缺血(CMI)及缺血性结肠炎是单独的病例,亦不属此列。

2 流行病学3 肠系膜循环系统的解剖及生理学特点4 病理生理学4.1 急性肠系膜动脉栓塞(EAMI)4.2 急性肠系膜血栓形成(TAMI)4.3 急性非闭塞性肠系膜缺血(NOMI)4.4 肠系膜静脉血栓形成(VAMI)5 临床表现与危险因素5.1 AMI的一般临床表现主诉与查体不符的剧烈腹痛是AMI早期的经典表现。

【推荐意见1】:主诉与查体不符的剧烈腹痛是AMI早期的经典表现,但不足以作为诊断标准。

而漏诊所导致的后果十分严重。

故无明确病因的急性腹痛患者(特别是合并有心血管方面疾病的老年人)应疑诊为AMI 直至被推翻。

(推荐等级:1B)5.2 各类型AMI的危险因素(见表2)【推荐意见2】:房颤患者突发剧烈腹痛时,应考虑EAMI;动脉粥样硬化患者,特别是近期患有餐后综合征的患者,应考虑TAMI;高凝状态的患者则应怀疑VAMI;临床症状出现预期外恶化的危重患者应考虑NOMI。

急性肠系膜缺血的早期诊断北京大学人民医院楼滨城急性肠系膜出血的误诊率高,据相关文献不完全统计,急性阑尾炎误诊率是3.14 ,急性胰腺炎是11.28% 。

但是肠系膜出血,3 篇文献中误诊率分别是58.1% ,63.4% ,57.1% ,都在50%-60% 之间。

一、肠系膜血管解剖(一)肠系膜上动脉:其走向几乎与腹主动脉平行,直径较粗,自上而下依次供血给胰头、十二指肠、空肠、回肠、右结肠和中结肠。

因此,来自心脏较大的附壁血凝块、赘生物或动脉粥样硬化的脱落斑块,很容易随血流进入腹主动脉,在肠系膜上动脉主干狭窄处或分叉处导致血管栓塞,进而使供血肠管缺血坏死,称为急性肠系膜上动脉栓塞,是急性肠系膜上动脉缺血的主要类型。

(二)肠系膜下动脉:起源于腹主动脉,发起于主动脉分叉近端数厘米处,直径通常小于肠系膜上动脉供应横结肠的左侧1/3 、降结肠、乙状结肠及部分直肠。

(三)肠系膜上静脉:走行于小肠系膜内,与同名动脉伴行。

收集十二指肠至结肠左曲以上肠管、部分胃和胰腺的静脉血,并与脾静脉一起构成门静脉。

二、急性肠系膜缺血的概述(一)急性肠系膜缺血的分类:肠系膜动脉栓塞(MAE ),约占40%-50% ;肠系膜动脉血栓(MAT ),约占25%-30% ;肠系膜静脉血栓(MVT ),约占5%-15% ;非阻塞性肠系膜缺血(NOMI )约占20%-30% 。

(二)概况:急性肠系膜缺血发病率低,占胃肠道疾病的1% ,急诊入院的0.1% ,但死亡率高,约占60%-80% ,误诊率高,约50%-60% 。

具有起病急、隐匿、发展快的特点,如及时诊断,死亡率约是0%-10% ,在6-12 小时之内诊断,死亡率约是50%-60% ,24 小时以后诊断,死亡率约是80%-100% 。

(三)发病—确诊时间:据马氏总结的168 例,其中个案组40 例,多例组128 例,得出:个案组发病后确诊时间为5-216h ,平均73h ;多例组中64 例,为2-168h ,平均40.7h ,另外101 例,无明确范围,确诊时间平均52.55h 。

2020中国急性肠系膜缺血诊断与治疗专家共识(完整版)急性肠系膜缺血(ac u te me se nt eri c i sc h e mi a,A MI)常被定义为小肠部分血液供应的突然中断,引起的局部缺血、细胞损伤和肠道病变。

如果未经及时治疗,该过程将迅速进展为危及生命的肠坏死。

AMI有非闭塞性(n on-o c cl u siv e me s e nt eri c i sc he mi a,N OMI)和闭塞性两种类型,闭塞性肠系膜缺血又可进一步细分为肠系膜动脉栓塞(me s e nt eri c ar te ry e m boli s m,E AMI)、肠系膜动脉血栓形成(mes e nt eri c ar te ri al t hr o mbo s i s,T AMI)及肠系膜静脉血栓形成(m e se nt eri c ve no u s th r o mbo si s,V AMI)。

该病总体发病率较低,但在全部急诊就诊患者中,其比例仍能达到0.09%~0.20%。

快速诊断和干预A MI,对于降低病死率至关重要。

但长久以来,A MI诊断困难且缺乏有效的治疗手段。

且由于较低的总体发病率,单个组织或机构很难对其进行系统的临床研究,一些经典的医学著作对该病的描述及诊治方式在近年更新的版本中几乎没有发生过大的变化。

目前,仍缺乏足够的高质量循证数据来指导A MI的评估和治疗。

已发表的文献主要为某些医学机构的回顾性研究、相关病例的讨论分析及专家的个人建议等。

故为了积极应对我国AMI的发病情况,我们采用国内外最新的人群流行病学研究数据,并结合相关临床文献,由多学科专家组成联合委员会共同制定了《中国急性肠系膜缺血诊断与治疗专家共识》,旨在指导我国AMI的诊断、评估与临床治疗等工作。

该专家共识从AMI的分类、临床表现、血清学及影像学特征、治疗及预后等方面都进行了相关阐述并提出了相应的建议。

对于共识中的建议,专家小组以文献、数据的质量和每项建议的收益、风险与负担之间的平衡为基础进行了分级。

《2020中国急性肠系膜缺血诊断与治疗专家共识》急性肠系膜缺血(AMI) 常被定义为小肠部分血液供应的突然中断,引起的局部缺血、细胞损伤和肠道病变。

《2020中国急性肠系膜缺血诊断与治疗专家共识》从AMI的分类、临床表现、血清学及影像学特征、治疗及预后等方面都进行了相关阐述并提出了相应的建议,旨在指导我国AMI的诊断、评估与临床治疗等工作。

01临床表现与危险因素推荐意见1:主诉与查体不符的剧烈腹痛是AMI早期的经典表现,但不足以作为诊断标准。

而漏诊所导致的后果十分严重。

故无明确病因的急性腹痛患者(特别是合并有心血管方面疾病的老年人) 应疑诊为AMI直至被推翻。

(推荐等级:1B)推荐意见2:房颤患者突发剧烈腹痛时,应考虑肠系膜动脉栓塞(EAMI);动脉粥样硬化患者,特别是近期患有餐后综合征的患者,应考虑为肠系膜动脉血栓形成(TAMI);高凝状态的患者则应怀疑为VAMI;临床症状出现预期外恶化的危重患者应考虑非闭塞性肠系膜缺血(NOMI)。

(推荐等级:1B)推荐意见3:任何介入性操作,特别是涉及血管操作后出现的不明原因腹痛,均应考虑并查证AMI的可能性(推荐等级:1B)02辅助检查推荐意见4:目前并没有可用于确诊AMI的特定的实验室检验指标。

(推荐等级:1B)推荐意见5:对于疑诊为AMI的患者,应尽快进行CTA检查。

(推荐等级:1A)03治疗推荐意见6:确诊AMI的患者,无论是否存在休克症状,均建议立即开始液体复苏以增加内脏灌注。

(推荐等级:1B)推荐意见7:抗凝、解除肠系膜血管痉挛以及广谱抗生素的应用建议AMI早期立即进行。

(推荐等级:1B)推荐意见8:在病情允许情况下,建议AMI早期进行血管内介入治疗,以争取更好的预后。

介人术后应持续抗凝。

(推荐等级:1B) 推荐意见9:腹膜炎患者原则上仍应进行积极剖腹探查。

(推荐等级:1B)推荐意见10:对于预期需要进行肠道部分切除手术的患者而言,损伤控制性手术(DCS)是AMI治疗的重要辅助手段。

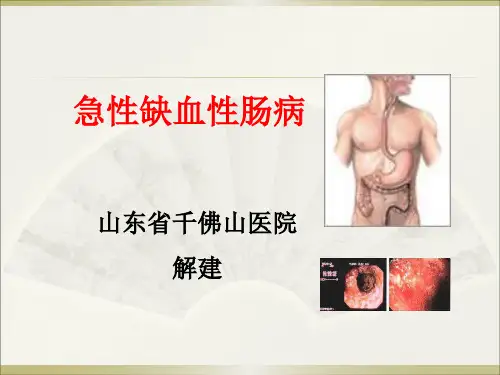

缺血性肠病一、定义由于肠道血液供应不足或回流受阻致肠壁缺氧损伤所引起的急性和慢性炎症病变,根据发病时间长短分为慢性与急性;根据受累肠段分类,累及小肠的通常被称为肠系膜缺血,累及大肠的被称为结肠缺血。

二、慢性肠缺血1.小肠缺血又称肠系膜缺血、肠绞痛,多见于老年人(>60岁),女性占到75%。

病因多为肠系膜动脉粥样硬化。

临床表现为反复餐后腹痛,体重下降,餐后痛的机制可能与餐后胃肠供血需求增大而导致小肠灌注不足加重相关。

查体特异性不强,往往症状重,体征轻,约一半患者可在腹部闻及收缩期杂音。

腹盆CTA对于该病诊断具有很高的敏感性和特异性,选择性动脉造影检查是确诊该病的金标准。

治疗:①内科治疗,戒烟、抗血小板、降脂治疗;②介入治疗,肠系膜血管成形术联合支架植入术目前是首选治疗方案;③外科治疗,旁路术、动脉内膜切除术及血管移植术。

2.结肠缺血也称缺血性结肠炎,多见于老年患者,可伴发动脉粥样硬化基础疾病,或伴发低血容量性休克、心衰,好发于肠系膜上、下动脉交接部位(结肠脾曲)。

临床表现为突发痉挛性腹痛(左侧多见),伴腹泻、血便;多呈自限性(侧支循环形成)。

治疗:休息、禁食、避免应用缩血管药物、胃肠减压,严重病例引起肠坏死者需手术治疗。

三、急性肠系膜缺血急性肠系膜缺血是指突发的小肠灌注不足,可有动脉供血或静脉流出的闭塞性或非闭塞性阻塞引起。

最常累及的血管是肠系膜上动脉。

1.流行病学(表-1)表-1 急性肠系膜缺血的流行病学注:SMAE,肠系膜上动脉栓塞;SMAT,肠系膜上动脉血栓形成;NOMI,非阻塞性肠缺血;MVT,肠系膜静脉血栓形成;FSI,局灶性节段性小肠缺血。

2.临床表现(1)共同特点1)早期:腹痛剧烈、定位模糊,症状重,体征轻。

2)晚期:腹膜刺激征、高AG代谢性酸中毒、LDH/淀粉酶升高。

(2)SAME:急性腹痛+心脏疾病±剧烈呕吐/腹泻。

(3)SAMT:既往肠绞痛+急性腹痛±血便±发热(腹痛程度较SAME轻)。