遵循文言规律,译则信达雅

- 格式:doc

- 大小:37.00 KB

- 文档页数:5

擅长翻译文言文的同学可能都知道,文言文翻译要做到正确无误,绕不开“信、达、雅”这三个字。

那么在初中语文考试中,我们怎样翻译才能做到这三个字呢?文言文翻译的基本原则:“信”,翻译要准确无误,忠于原文。

“达”,就是通顺畅达,使译文符合现代汉语习惯,没有语病。

“雅”,有一定的文采,用词造句比较讲究,优美自然。

文言文翻译的基本方法:一、保留专有名词凡是专用词语如人名、地名、国名、朝代名、年号、官职名等,均保留不译。

例如:庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡。

(《岳阳楼记》)译为:庆历四年的春天,滕子京被贬官做了巴陵郡的太守。

句子中的“庆历”是年号,“滕子京”是人名,“巴陵郡”是地名。

这些专有名词不必翻译,照搬即可。

二、替换差异词语文言句中有些词语古今差异很大,需要用与之相适应的现代汉语来替换。

例如:“江”专指长江,“河”专指黄河;“妻子”古指妻子和儿女;“卑鄙”古指地位低下。

三、增补省略成份文言文语言简洁常有省略,如不补出来会影响语意或不合乎现代汉语语法规范。

翻译时需补出省略的成份。

例如:见渔人,乃大惊,问所从来,具答之。

(《桃花源记》)省略主语,翻译时要补出主语。

四、删除无义虚词些文言虚词在句中只起语法作用,无实在意义,在翻译时可删去不译。

例如:予独爱莲之出淤泥而不染。

(《爱莲说》)译为:我惟独喜爱莲花在污泥中生长却不受一点污染。

五、调整特殊语序由于古今语法的演变,翻译时在做到不失原意的情况下,应按现代汉语的语法习惯适当调整。

例如:“孔子云:何陋之有?”(《陋室铭》)译为:孔子说:有什么简陋的呢?总结总之,翻译方法的运用不是孤立的,要结合具体的语境,以达到文言文翻译的“信达雅”。

岁序更迭,时维甲子。

余忝居斯土,得遇仁者,感其慧眼识珠,特此以信达雅之文言,抒怀述怀,以表敬意。

吾辈生于华夏,承继千年文化,文言为吾国古典之瑰宝,其韵律悠扬,意境深远。

信达雅者,信实、达意、典雅也。

余欲借此信,以达吾心之所向,以雅文言之妙,抒发心中之情。

昔者孔子曰:“言之无文,行而不远。

”信达雅三者,实为文言之灵魂。

信者,诚也。

言必信,行必果,乃君子之风。

达者,达意也。

文以载道,言为心声,故言必达意,方显文章之真谛。

雅者,典雅也。

文言之美,在于其辞藻华丽,意境深远,使人读之,如饮甘露,如沐春风。

余尝游历四方,遍访名山大川,每至一地,必细细品味当地风土人情。

山川之美,令人叹为观止;民俗之异,使人留连忘返。

然余深知,山水之妙,在于其意;民俗之趣,在于其情。

是以余欲以文言之美,描绘山水之姿,叙述民俗之趣,使读者得窥我国之博大精深。

夫山水者,天地之精华,自然之瑰宝。

余尝游泰山,见其巍峨壮丽,如巨龙腾空;登华山,见其险峻奇绝,如苍鹰击空。

余欲以文言之美,描绘泰山之雄伟,华山之险峻,使读者仿佛置身其中,领略自然之美。

民俗者,民之精神,国之灵魂。

余尝游江南水乡,见其烟雨蒙蒙,如诗如画;游西北高原,见其广袤无垠,如梦如幻。

余欲以文言之美,叙述江南水乡之柔情,西北高原之豪放,使读者感受到我国民俗之独特魅力。

信达雅三者,非一日之功。

余欲潜心研究,苦心孤诣,以期在文言文写作上有所建树。

然余深知,文言之美,非一人之力所能成就。

余愿与天下同仁,共同传承发扬我国古典文化,让文言之美,永驻人间。

时至今日,吾国复兴之路,任重而道远。

余等青年,肩负重任,当奋发向前。

余愿以文言之美,激励同仁,共筑中国梦,共创美好未来。

敬祈仁者笑纳,不吝赐教。

顺颂时祺。

晚生某顿首再拜。

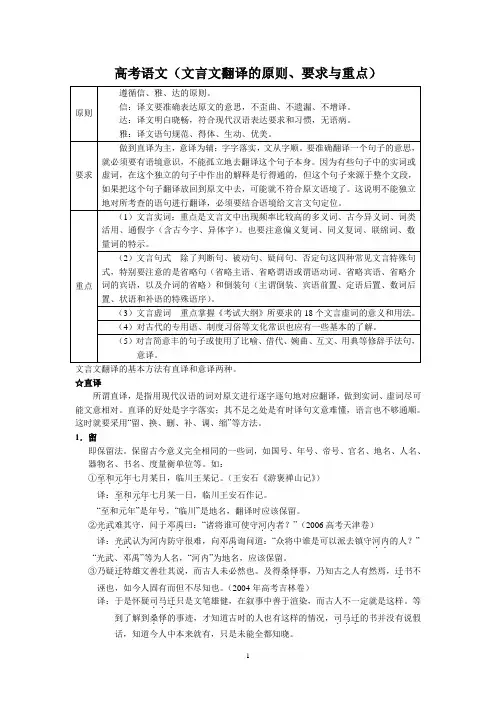

高考语文(文言文翻译的原则、要求与重点)文言文翻译的基本方法有直译和意译两种。

☆直译所谓直译,是指用现代汉语的词对原文进行逐字逐句地对应翻译,做到实词、虚词尽可能文意相对。

直译的好处是字字落实;其不足之处是有时译句文意难懂,语言也不够通顺。

这时就要采用“留、换、删、补、调、缩”等方法。

1.留即保留法。

保留古今意义完全相同的一些词,如国号、年号、帝号、官名、地名、人名、器物名、书名、度量衡单位等。

如:①至和元年....七月某日,临川王某记。

(王安石《游褒禅山记》)译:至和元年....七月某一日,临川王安石作记。

“至和元年”是年号,“临川”是地名,翻译时应该保留。

②光武..者?”(2006高考天津卷)..难其守,问于邓禹..曰:“诸将谁可使守河内译:光武..的人?”..询问道:“众将中谁是可以派去镇守河内..认为河内防守很难,向邓禹“光武、邓禹”等为人名,“河内”为地名,应该保留。

③乃疑迁.特雄文善壮其说,而古人未必然也。

及得桑怿..事,乃知古之人有然焉,迁.书不诬也,如今人固有而但不尽知也。

(2004年高考吉林卷)译:于是怀疑司马迁...只是文笔雄健,在叙事中善于渲染,而古人不一定就是这样。

等到了解到桑怿..的事迹,才知道古时的人也有这样的情况,司马迁...的书并没有说假话,知道今人中本来就有,只是未能全都知晓。

“迁”、“桑怿”均为人名,故保留。

2.换即替换法。

有些词语意义已经发展,用法已经变化,语法已经不用,在译文中,应换这些古语为今语。

如:①先帝不以臣卑鄙..,猥自枉屈。

(诸葛亮《出师表》)这里的“卑鄙”应替换为“地位低、见识浅”。

文言中还有一些特称词语,即各个领域中的习惯用语,如“下车”、“乞骸骨”、“除”、“拜”、“左迁”,表时间、年龄、风俗的称谓等,翻译时也要换成现在的说法。

②伏.愿以崇俭虑远为法,以喜奢乐近为戒。

(2006年高考重庆卷)译:我希望(皇上)把崇尚节俭思虑深远作为准则,把喜好奢侈及时行乐作为警戒。

古文之翻译,非易事也。

文言文,古汉语之遗风,语言简洁,意蕴深远,然其时代久远,语境复杂,故翻译之难,犹如登山涉水。

然翻译之道,亦非无迹可循,以下所述,为文言文翻译之原则,以供学者参考。

一、忠于原文翻译之根本,在于忠于原文。

所谓忠于原文,即忠实于原文之意义、语气、修辞等。

翻译时,须恪守原文之意,不得随意增删,更不得曲解其义。

若原文为古风,则应尽量保留其古风韵味;若原文为口语,则应尽量还原其口语之自然。

二、信达雅信、达、雅,为翻译之三大原则。

信,即忠实于原文之意;达,即通顺易懂,符合现代汉语之规范;雅,即文辞优美,具有艺术性。

翻译时,应兼顾信、达、雅,力求使译文既忠实于原文,又符合现代汉语之规范,同时具有艺术性。

三、语境理解文言文翻译,需深入理解语境。

语境包括时代背景、文化背景、社会背景等。

翻译时,应充分了解原文所处之时代背景、文化背景、社会背景,以便准确把握原文之意。

如不了解语境,则易造成误解,甚至曲解原文。

四、修辞运用文言文之修辞手法丰富,如比喻、夸张、对偶、排比等。

翻译时,应适当运用修辞手法,使译文具有艺术性。

然而,修辞运用须适度,过度运用易造成译文晦涩难懂。

五、文化传承文言文蕴含着丰富的文化内涵。

翻译时,应注重文化传承,使译文既具有时代性,又具有文化底蕴。

对于涉及文化内涵的词语,应尽量保留其原貌,如确有必要,可适当进行解释。

六、词汇处理文言文词汇丰富,许多词汇在现代汉语中已不再使用。

翻译时,应注重词汇处理。

对于古汉语词汇,可采取以下几种方法:1. 保留原词;2. 用现代汉语中相近的词汇替换;3. 用注释说明;4. 创造新词。

七、句子结构文言文句子结构复杂,翻译时需注意句子结构。

对于复杂句子,可采取以下几种方法:1. 分解句子,逐句翻译;2. 调整句子结构,使之符合现代汉语之规范;3. 运用翻译技巧,如增、删、换、移等。

八、翻译风格文言文翻译,应保持一定的翻译风格。

翻译风格应与原文风格相一致,如原文为典雅风格,则译文也应保持典雅;原文为口语风格,则译文也应保持口语。

代变迁,语言差异,难以为继。

是以,翻译文言文,实为传扬文化、沟通古今之要务。

翻译之道,有“信、达、雅”三字诀,吾今试述之。

一曰“信”信,即忠实于原文之意。

翻译文言文,首当其冲者,便是忠实原文。

盖文言文言简意赅,一字一句,皆含深意。

故翻译时,须细心揣摩,力求达意。

若随意增删,则失原文之真谛,犹如画蛇添足,遗笑大方。

故曰:“信者,翻译之根本也。

”二曰“达”达,即表达流畅,易于理解。

文言文虽古雅,然翻译成白话文,亦需讲究文采。

若译文晦涩难懂,则失翻译之宗旨。

故翻译时,须以现代汉语之规范,将文言文之精义传达出来。

使读者读之,如临其境,如闻其声,如见其人。

达者,翻译之桥梁也。

三曰“雅”雅,即文采斐然,韵味悠长。

文言文之美,在于其韵律、节奏、意境。

翻译时,须注重文采,力求译文与原文相得益彰。

然文采非一日之功,需积累深厚之文学功底。

故翻译时,须讲究修辞,运用比喻、拟人、对仗等手法,使译文更具文学韵味。

雅者,翻译之灵魂也。

具体翻译方法如下:1. 理解原文:翻译之前,须先理解原文之意。

可借助词典、注释等工具,疏通字词,明确文意。

2. 翻译字词:逐字逐句翻译,注意词性、语法、修辞等。

对于难懂的字词,可适当注释。

3. 调整语序:文言文语序与现代汉语有所不同,翻译时需调整。

如:将主谓宾结构调整为现代汉语之顺序。

4. 运用修辞:根据原文之意,适当运用修辞手法,使译文更具文采。

5. 修饰润色:翻译完成后,需对译文进行修饰润色,使其更加通顺、流畅。

总之,翻译文言文,须遵循“信、达、雅”三字诀,既忠实原文之意,又表达流畅,富有文采。

如此,方能将文言文之美,传承于后世。

译文如下:代变迁,语言差异,难以传承。

翻译文言文,实为传扬文化、沟通古今之要务。

翻译之道,有“信、达、雅”三字诀,吾今试述之。

一曰“信”,即忠实原文之意。

翻译文言文,首要之事,便是忠实原文。

盖文言文言简意赅,一字一句,皆含深意。

翻译时,须细心揣摩,力求达意。

若随意增删,则失原文之真谛,犹如画蛇添足,遗笑大方。

文言文翻译方法(2011-11-20 01:23:36)转载▼分类:语文资料标签:教育文言文翻译方法一、文言文翻译的标准:信、达、雅“信”,就是译文要准确表达原文的意思,不歪曲、不遗漏、不增译。

“达”,就是译文明白晓畅,符合现代汉语表达要求和习惯,无语病。

“雅”,就是译文语句规范、得体、生动、优美。

二、文言文翻译的原则:字字落实,直译为主,意译为辅直译为主,意译为辅直译,指译文要与原文保持对应关系,重要的词语要相应的落实,要尽力保持原文遣词造句的特点和相近的表达方式,力求语言风格也和原文一致。

意译,指着眼于表达原句的意思,在忠于原意的前提下,灵活翻译原文的词语,灵活处理原文的句子结构。

两者的关系是,只有在直译表达不了原文意旨的情况下,才在相关部分辅之以意译。

三、文言句子翻译的方法:留、换、删、补、调等。

1.保留法保留古今意义完全相同的一些词,如国号、年号、帝号、官名、地名、人名、器物名、书名、度量衡单位等。

例:至和元年七月某日,临川王某记。

——《游褒禅山记》译文:至和元年七月某一日,临川王安石记(下此文)。

2.替换法有些词语意义已经发展,用法已经变化,语法已经不用,在译文中,应换这些古语为今语。

例:先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈。

——《出师表》译文:先帝不因我地位低、见识浅,委屈了自己降低了身份(前来拜访我)。

3.删削法文言中有些虚词的用法,在现代汉语里没有相应的词替代,如果硬译反而别扭或累赘,译文时可删削。

这些词包括:发语词、凑足音节的助词、结构倒装的标志、句中停顿的词、个别连词及偏义复词中虚设成分等。

例:师道之不传也久矣。

译文:从师的风尚不流传很久了。

4.增补法原句中有省略或古今用词不同的地方,可根据现代汉语语法增加或补充一些成分,使译文显豁通顺。

包括:①单音实词对译成双音实词例:更若役,复若赋,则如何?译文:变更你的差役,恢复你的赋税,那么怎么样呢?②数词后面增加量词例:轩凡四遭火,得不焚,殆有神护者。

吾友李生,字子云,善诗书,工书法。

近日,赴京应试,寄余一信,言及途中风景,情真意切,余感其文采斐然,遂译为白话,以飨读者。

【文言文翻译】

我的朋友李生,字子云,擅长诗文,精通书法。

近日,他前往京城参加科举考试,给我寄来一封信,信中谈及旅途中的风景,情感真挚,我被他那优美的文采所打动,于是将其翻译成白话文,以供读者欣赏。

【信达雅案例分析】

1. 信——忠实原文,不失原意

在翻译过程中,首先应确保忠实原文,不失原意。

此案例中,译者将“吾友李生,字子云”译为“我的朋友李生,字子云”,保留了原文的人物信息;将“善诗书,工书法”译为“擅长诗文,精通书法”,既保留了原文的词汇,又使译文更加流畅。

2. 达——符合白话文习惯,易于理解

在翻译过程中,要考虑到目标读者的阅读习惯,使译文符合白话文习惯,易于理解。

本案例中,译者将“赴京应试”译为“前往京城参加科举考试”,将“寄余一信”译为“给我寄来一封信”,使译文更加符合现代汉语的表达方式。

3. 雅——文采斐然,富有诗意

在翻译过程中,力求使译文文采斐然,富有诗意。

本案例中,译者将“近日”译为“近日”,保留了原文的简洁;将“情真意切”译为“情感真挚”,既保留了原文的意境,又使译文更加生动;将“文采斐然”译为“优美的文采”,使译文更加富有诗意。

总结:

此案例中,译者通过对文言文原文的忠实翻译,使译文符合白话文习惯,同时注重文采,使译文富有诗意。

在翻译过程中,译者充分体现了信、达、雅的翻译原则,为读者呈现了一篇优秀的文言文翻译作品。

文言文翻译之“信”“达”“雅”翻看各地教师招聘考试,不管是小学岗位还是中学岗位的招考试卷,凡是考文言文阅读的试卷,必定会考文言文翻译。

且分值比重比一般文言文阅读的题目大,有时候甚至达到整个文言文阅读分值的一半,这在中学岗位招考试卷中尤其明显。

所以,能否准确地解答文言文翻译题,是文言文阅读能否保分的关键因素。

那么如何解答文言文翻译题呢?要遵循“信”“达”“雅”的原则,我相信对于很多考生来说,在听到文言文翻译五个字后,是可以将这三个原则脱口而出的。

但是“信”到底指的什么?“达”又指的什么?“雅”又是什么意思呢?很多人不一定清楚,即便清楚,也不一定能在实际中严格地遵循。

下面我们着重讲讲,文言文翻译的“信”“达”“雅”原则及其落实。

“信”“达”“雅”最初是由我国清末启蒙思想家严复提出的,他在《天演论》“译例言”中讲道:“译事三难:信、达、雅。

求其信已大难矣,顾信矣不达,虽译犹不译也,则达尚焉。

”意思是“翻译的事情有三个难点:意思不悖于原文,不拘于形式,选词准确、简明、优雅。

“信”“达”“雅”最初是针对外文翻译而言的,但随着时代的发展,白话文的掀起,现代汉语的统一,普通话的推广,我们渐渐也不能明白那些古朴、言简意赅的古文了,也需要对古典文献中的语句进行一番译作,这时“信”“达”“雅”三原则也成了文言文翻译的一条定律了。

“信”“达”“雅”三原则实质上是递进的,体现了翻译逐步完善、升华的过程。

文言文翻译中,“信”,通常是直译,逐字逐句地翻译,这就需要我们有丰富的知识积累,能明确文言实词和虚词的各个义项;“达”“雅”,通常是意译,就是根据语境领会的意思进行翻译,这主要表现在对文言句式、词类活用能力的掌握上,要求我们跳出一词一义的对应,进入化境的状态。

实际的翻译中如何达到这一目标呢?首先,翻译时要有所取舍。

对地名、人名、官名、国号、物品名等专有名词要取文言文句中的名称,进行保留,因为这类名称是经过历史沉淀下来的,有所专指的,不能随意更改,而且在现代汉语词汇中有时也找不到更确切的对应名物词进行解说,所以要保留。

盖自汉魏以降,文言文盛行于世,其文辞雅丽,意蕴深远,然于今之学子,多有难以通解者。

是以,翻译文言文,实为沟通古今、传承文化之桥梁。

然翻译之道,非易事也。

古有“信、达、雅”三字诀,今试论之。

信,翻译之根本也。

所谓信,即忠实于原文之意,不增不减,不歪曲,不臆测。

夫文言文者,字词简练,句式严谨,其意蕴往往蕴含于字里行间。

故翻译时,须细嚼慢咽,潜心揣摩,力求把握原文之神韵。

如《论语》中“己所不欲,勿施于人”,译为现代汉语,即“自己不愿意的,不要强加给别人”。

此译法忠于原文,既保留了古文之韵味,又使今人易于理解。

达,翻译之途径也。

所谓达,即表达流畅,易于理解。

文言文虽典雅,然其用词、句式与现代汉语多有差异。

翻译时,需巧妙运用现代汉语的表达方式,使译文读起来顺口,易于理解。

如《庄子》中“吾生也有涯,而知也无涯”,译为现代汉语,可作“人的生命是有限的,而知识是无穷的”。

此译法既保留了原文之意,又使现代读者易于接受。

雅,翻译之极致也。

所谓雅,即文采飞扬,富有韵味。

文言文之美,在于其辞藻华丽,意境深远。

翻译时,应力求在忠实原文的基础上,运用现代汉语之美,使之更具文采。

如《诗经》中“桃之夭夭,灼灼其华”,译为现代汉语,可作“桃花盛开,艳丽动人”。

此译法既传达了原文之美,又使译文更具艺术感染力。

然信、达、雅三者,并非孤立存在,而是相辅相成。

翻译文言文,当以信为本,力求忠实于原文;以达为桥梁,使译文流畅易懂;以雅为追求,提升译文之艺术价值。

兹举数例,以明其理。

例一:《史记·屈原列传》中“吾闻之,良药苦口利于病,忠言逆耳利于行。

”译为“我听说,好的药虽然苦,但对病有益;忠言虽然逆耳,但对行为有益。

”此译法既忠实于原文,又使译文流畅易懂。

例二:《左传·僖公二十五年》中“师出以律,否,则禽之。

”译为“军队出征要遵守纪律,否则就会被敌人俘虏。

”此译法既忠实于原文,又使译文富有韵味。

例三:《战国策·齐策四》中“鸡鸣狗吠,是闻也;izable 君子之泽,五世而斩。

夫文言文者,古人之言也,其辞简而意赅,其义深而含蓄。

翻译文言文,非易事也。

盖文言文与白话文,如日月之异,虽同属天象,其光景各异。

故翻译文言文,必须讲究信、达、雅三者,方能不失原意,彰显古风。

信者,忠实于原文之意也。

翻译文言文,首当其冲者,即信。

信之要,在于忠实原文,不增不减,不曲解,不臆断。

翻译者当以原文为本,遵从其义,不得随意发挥。

如《论语》云:“学而时习之,不亦说乎?”若译为“学习之后,时常温习,岂不快乐乎?”则失之太远,宜译为“学而时习之,不亦乐乎?”方显忠实。

达者,译文流畅,易于理解也。

翻译文言文,不仅要求忠实于原文,更需使之通顺,易于理解。

达之要,在于使译文符合现代汉语的语法、修辞,使读者易于接受。

如《诗经》云:“青青子衿,悠悠我心。

”若译为“青青的衣领,悠悠的我的心”,则失之生硬。

宜译为“青青的衣领,挂在我心上”,方显达意。

雅者,译文文雅,不失古风也。

翻译文言文,贵在保持其文雅之质,不失古风。

雅之要,在于运用适当的文言词汇,保持文言文的韵味。

如《离骚》云:“众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。

”若译为“那些女子嫉妒我的蛾眉,诽谤我说我善于淫乱”,则失之通俗。

宜译为“众女嫉妒我蛾眉之秀,谣诼谓我善淫”,方显文雅。

信、达、雅三者,相辅相成,缺一不可。

翻译文言文,若只求信,而忽视达、雅,则译文生硬,不易理解;若只求达、雅,而忽视信,则译文失真,有悖原文。

故翻译文言文,须信、达、雅三者兼备。

翻译文言文,犹如画龙点睛,需细心揣摩,反复推敲。

译者当具备扎实的文言功底,广博的知识储备,敏锐的洞察力。

同时,还需有丰富的想象力和创造力,使译文既忠实于原文,又具有文采,不失古风。

总之,翻译文言文,讲究信、达、雅,乃翻译之道。

译者当以此为准则,努力提高自己的翻译水平,使古人之言得以传承,发扬光大。

如此,方可不负古人之遗风,不负时代之期望。

翻译文言文有三个基本原则:信、达、雅。

所谓信,就是指译文要准确无误,不误解、不遗漏、不增译;所谓达,就是指译文要通顺畅达无语病,符合汉代汉语的语法和用语习惯,做到字通句畅;所谓雅,就是指译文要优美自然,力求体现原文的语言特色,文笔优美富有表现力。

文言文翻译常用的十种方法:留:专有名词、国号、年号、地名、人名、物名、职称、器皿等,可照录不翻译。

比如:陈胜自立为将军,吴广为都尉。

(《陈涉世家》)将军和都尉都是官名,照录不翻译。

删:删去不需要翻译的词。

比如《曹刿论战》“夫战,勇气也。

”这里的“夫”为发语词,翻译时应该删去。

《狼》:“肉已尽矣,而两狼之并驱如故。

”这里的“之”起补足音节的作用,没有实意,应该删去。

补:翻译时应补出省略的成分。

比如《两小儿辩日》:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂”。

翻译时在“如盘盂”前补出形容词性谓语“小”。

换:翻译时应把古词换成现代词。

如《观潮》:“每岁京尹出浙江亭校阅水军。

”这里的“岁”应换成“年”。

调:翻译时,有些句子(谓语前置、定语后置、宾语前置、介宾结构后置等)的词序需要调整。

如《愚公移山》:“甚矣,汝之不惠!”可以调整为“汝之不惠甚矣”的形式。

选:选用恰当的词义翻译。

文言文中一词多义的情况比较常见,因此选用恰当的词义进行翻译,已经成为文言文翻译的难点。

如《出师表》:“三顾臣于草庐之中”,这里的“顾”是一个多义词,有多种解释:回头看、看、探问、拜访、顾惜、顾念、考虑,在本句中用“拜访”最为恰当。

译:译出实词、虚词、活用的词和通假字。

如《核舟记》:“石青糁之。

”这里的“糁”是名词活用为动词,翻译时必须译出。

意:意译。

文言文中的比喻、借代等意义,直译会不明白,应用意译。

如《鸿门宴》:“秋毫不敢有所近。

”直译:连秋天里野兽的毫毛也不敢接近。

意译:连最小的东西都不敢占有。

总之,翻译方法的运用不是孤立的,往往是几种方法的综合运用。

要结合具体的语境,根据表达的需要灵活运用,以达到文言文翻译的“信达雅”。

文言文信达雅翻译原则1. 中华世纪坛序的现代文翻译,按照信达雅的原则,原文如下大风深远广大,大潮气势滂沱。

洪水以蛟龙为图腾,烈火使凤凰涅槃。

文明的圣火,千古没有断绝的,只有我们而没有第二个;(我们中华文明)和天地并列存在,与太阳月亮共同发出光芒。

中华文化,源远流长;博大精深,卓越辉煌。

散步在三百米长的甬道上,阅历着五千年的沧桑巨变。

千年的国家,百代的祖先,有多少荣辱和沉浮的变迁,多少次盛衰兴亡的转变。

圣贤的典籍,丰富得如同茫茫大海;四大发明的成果,使全世界共同分享。

缅怀着漫长的岁月,凝聚着缕缕的遐想。

回顾近代历史,一百年中的三万六千天,饱尝了民族的苦难,历尽了变革的风霜。

烽火硝烟之中,江山重新振奋昂扬。

在即将倾倒的时候力挽狂澜,在房梁折断的时候支撑住了大厦。

春风又一次使神州大地迸发出了生机,华夏再次沐浴在了朝阳之中。

登到坛上向远处眺望:前面有古人,像星光一样灿烂;后有未来的人,众多英杰气势盛大。

看天地的转旋:上天持续地运动,象征着自强不息的精神;大地包容着万物,象征着厚德载物的气量。

继承前人的事业,开辟未来的道路,声势浩大。

建立民主,振兴文明,追求统一,谋求富强。

中华民族的伟大复兴,一定会像天空一样伸展,像阳光一样光明,在东方气势盛大地进行。

世纪交汇的时候,万众仰慕;共同完成这个规模宏大意义重大的仪式,筑成此坛以流芳百世;昭示给后代的人们,永远不要忘记。

2. 英语翻译的信达雅标准是什么该标准是由我国清末新兴资产阶级启蒙思想家严复提出的,他在《天演论》中的“译例言”讲到:“译事三难:信、达、雅。

求其信已大难矣,顾信矣不达,虽译犹不译也,则达尚焉。

”“信”指意义不背原文,即是译文要准确,不歪曲,不遗漏,也不要随意增减意思;“达”指不拘泥于原文形式,译文通顺明白;“雅”则指译文时选用的词语要得体,追求文章本身的古雅,简明优雅。

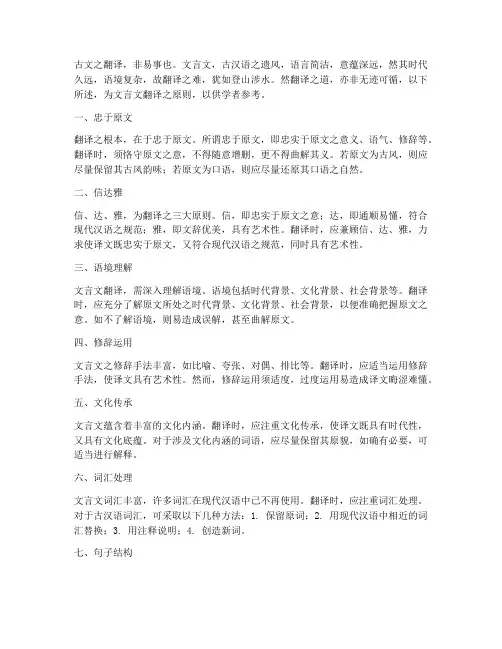

新高考高考文言翻译的规律

1、文言文翻译的基本要求一一信、达、雅

文言文翻译要做到“信、达、雅”,即忠实原文、语句通顺、文辞优美,既要符合现代汉语的表达习惯,又要体现原文的语言特色。

具体来说,“信”指译文要准确无误,忠实于原文。

“达”指译文要通顺畅达,符合

现代汉语的语法及用语习惯,要做到字通句顺,没有语病。

“雅”指译文

要优美自然,生动、形象、完美地表现原文的写作风格。

2、文言文翻译的原则和规律,直译为真,意译为辅

所谓直译,就是按照原文进行逐字逐淳,将原文的字字句句落实到译

文中,使原文的每一个字在译文中都有着落,译文中的每一个词语在原文

中都有根据,竭力保留原文用词造句的特点,力求表达方式与原文保持-致。

例如:原句:不赂者以賂者丧。

苏洵《六国论》译文:不贿赂的国家

因为贿赂的国家而灭亡。

所谓意译,就是按照原文的大意进行翻译,不拘泥于原文的字句,可

根据原文的句子特点灵活处理。

例如:原句:季氏将有事于颛臾。

《季氏将伐颛臾》译文:季氏将要

对颛吏国发动战争。

文言文翻译要求尽量直译,在直译无法进行。

或不能准确地表达原意

的时候,可以采用意译。

需要意译的地方往往涉及典故、特殊说法、修辞

格等,对于这些语句,如果按字面意思翻译,今人可能不理解其内在含意,因此,要换成今人能懂的方式去表达。

中考语文文言文翻译技巧文言文翻译标准——“信、达、雅”所谓“信、达、雅”,是我国清末启蒙大思想家、翻译家严复在《天演论》中提出的翻译原则:“信”指翻译要忠于原文,不偏离、不遗漏;“达”则指不拘泥于原文的形式,翻译的语言应通顺明白;“雅”则要求翻译时语句要得体、简明、优雅。

严复提出“信达雅”翻译原则,原意指外国文学作品的译介,但化用到我们的文言文翻译当中也同样十分贴切。

在文言文阅读理解中若能做到这三点,我们的翻译一定是完整、准确和通顺的。

那么在具体的翻译实践中,我们如何达到“信、达、雅”的境界呢?文言文翻译的“六字箴言”佛家有佛法的六字箴言,而我们的文言文翻译技巧,也有一个“六字箴言”,叫做“留、删、换、调、补、贯”。

它的具体含义是什么?如何在翻译中实际应用呢?让我们通过对中考真题篇目的翻译来一起探究这个问题。

《曹刿论战》是我们很熟悉的一篇课内文言篇目,这篇课文多次入选中考文言文的阅读理解题目。

文章讲了鲁庄公十年,齐鲁两国交战于长勺的故事,其中交代故事的时间、地点、背景的句子是:“十年春,齐师伐我”和“公与之乘,战于长勺。

公将鼓之”我们翻译为:“庄公十年春天,齐国的军队攻打我们鲁国”,“(作战的那一天),庄公与曹刿共乘一辆战车,在长勺与齐军交战。

鲁庄公将要下令击鼓进军。

”在这短短的两句话的翻译中,实际上已经体现了翻译“六字箴言”的应用——“留”的是时间“十年春”和地点“长勺”;“删”的是句末语气助词“之”;“换”的是“乘”、“之”等古今异义的实词及代词;“调”整了语序;“ 补”充了原文中省略的部分,最终使得翻译的句子字字落实、完整准确、“贯”通流畅。

可见,在翻译中,我们只有把握文言文翻译的技巧与规律,严格按照翻译的规律和步骤逐字逐句翻译文本,才能够“以不变应万变”,应对考试中各类文言文本的翻译。

基本方法:第一步留:朝代、年份、年号、地名、人名、物名、官职名古今意义相同的词删:无实义或没必要译出的虚词换:把古词词义换成现代词词义第二步调:调整语序补:补出文中省略、缺少的内容第三步贯:根据语境适当调整,灵活贯通地翻译整句辅助方法:要有“分值”意识,根据分值确定句子中有几个采分点(1)重点实词(通假字、古今异义、一词多义、词类活用)(2)重点虚词(之其以于为然)(3)特殊句式(判断句、被动句、省略句、倒装句)(4)固定句式真题练习与总结回顾常言道“实践出真知”,仅仅了解掌握文言文翻译的技巧还远远不够,更要在实际的翻译练习中实际操作与归纳总结。

山不在高,有仙则名。

水不在深,有龙则灵。

斯是陋室,惟吾德馨。

苔痕上阶绿,草色入帘青。

谈笑有鸿儒,往来无白丁。

可以调素琴,阅金经。

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

孔子云:“何陋之有?”译文:山峦并不一定非得高耸才能闻名,只要有仙人居住,便能声名远扬。

水流也不一定需要深邃,只要其中有龙潜藏,便能显得灵异非凡。

这虽是一间简陋的屋子,但我的品德却因此更加馨香。

苔藓爬满了台阶,呈现出一片碧绿,草色透过窗帘,映入眼帘的是一片青葱。

在这里,谈笑间都是博学之士,来来往往的没有无知的平民。

我可以弹奏素琴,阅读佛经。

没有丝竹乐器的嘈杂声扰乱耳朵,也没有文书簿册的繁琐劳累身体。

这就像南阳的诸葛庐,西蜀的子云亭。

孔子曾经说过:“有何陋之有?”在这简陋的居所中,我感受到了一种超脱世俗的宁静。

台阶上的苔痕,如同岁月的痕迹,见证着时光的流转;帘外的草色,如同生命的律动,展现着自然的生机。

在这样的环境中,我得以与博学之士谈笑风生,共同探讨学问,交流心得。

而无需为世俗的纷扰所累,可以静心品味素琴之音,沉浸于佛经的智慧之中。

这里虽无华丽装饰,却充满了书香气息。

我仿佛置身于古代文人的雅集,与孔明、子云等历史人物为伍。

他们虽身处陋室,却有着高洁的品德和远大的抱负。

正如孔子所言,有何陋之有?这简陋的居所,正是我心灵栖息之地,是我追求精神境界的港湾。

在这陋室中,我感悟到了人生的真谛。

山高水长,名利如浮云,唯有品德和智慧才是永恒。

这陋室虽小,却容纳了我全部的内心世界。

在这里,我可以静心修炼,提升自我,成为一位真正的君子。

正如古人所说:“德馨者,何陋之有?”这句话,成为了我人生旅途中的座右铭。

总之,这陋室虽简,却蕴含着无尽的哲理。

在这里,我找到了心灵的宁静,感悟到了人生的真谛。

愿这陋室成为我追求精神境界的永恒家园,让我在喧嚣的世界中,始终保持一颗平静、谦逊的心。

遵循“文言”规律,译则“信”“达”“雅”

文言文翻译以直译为主,意译为辅,是《中学语文教学大纲》和历年高考《考纲》规定的要求。

怎样做到直译?是否按原文逐字逐句解释一遍?当然不是,必须遵循文言文特有的词法、句法、文法特点,按现代汉语的语言习惯适当的删削、增补、调整和改写,才能保证译文“信”“达”“雅”。

为此,特给大家介绍几种常见的文言文翻译方法。

一、保留法

同万事万物一样,语言有发展,也有继承。

文言文中有些词语的内容古今相同,不需要翻译,可以照写。

请看下面例句:

1、赵惠文王十六年,廉颇为赵将伐齐(《廉颇蔺相如列传》)

2、至和元年七月某日,临川王某记(《游褒禅山记》)

3、见燕使者咸阳宫(《荆轲刺秦王》)

4、子非三闾大夫欤?(《屈原列传》)

第1句中的“赵惠文王十六年”,第2句中的“至和元年”是帝王的年号,可以照写不译;第1句中的“廉颇”“齐”,第2句中的“临川”“王某(王安石)”分别为人名、国名、地名也不需要译;第3句中的“咸阳宫”,第4句中的“三闾大夫”分别为宫殿名、官名也可照写。

除了帝王年号、人名、地名、国名、官名、宫室名不译外,古人的车马、器具名也可以保留照写。

二、删削法

文言文中有很多助词,如音助词和结构助词,还有发语词、表停顿的词,这些词有的只是句式特点的标志或起凑足音节的作用;有的只是作者行文的标志,并无实在意义。

在翻译时,只要知道其表示的意义就行了,完全可以删去不译,否则,便是画蛇添足,反倒讲不通。

如:

1、师道之不传也久矣(《师说》)

2、顷之未发(《荆轲刺秦王》)

3、夫晋,何厌之有?(《烛之武退秦师》)

上述第1句中的“之”“也”,前者是结构助词,取消句子独立性,后者表句中停顿,全句可译为“从师学习的道德风尚不流传已经很久了”。

第2句中的“之”是音节助词,起凑足音节的作用,无实在意义,译为“没过多久,(荆轲)没有出发”。

第3句中的“夫”“之”,前者是发语词,表示作者要发议论(或感慨),后者是结构助词,起提前宾语的作用,全句可译为“晋国,有什么满足的。

”

三、代替法

语言是在不断发展中逐步丰富起来的,因此古代的文字不如现在多,汉字的分工也不如现代这样细致,一字兼“多职”的现象十分普遍,这就导致了大量的通假字,尤其是在中古以前的文章里这种现象极为普遍。

对于通假字,翻译时用本字的意义是讲不通的,一定要根据前后文意找一个与之读音相同或相近的字来代替它,或许就译通了。

如:

1、君子生非异也,善假于物也(《劝学》)

2、焉用亡郑以陪邻(《烛之武退秦师》)

3、荆轲奉樊於期头函,而秦武阳奉地图匣(《荆轲刺秦王》)

第1句中的“生”按现代汉语之义只有“生长”“产生”的意思,在原文中都讲不通,其实在古代“生”是“性”的别字,即“生”通“性”。

第2句中的“陪”只有“陪伴”的意思,因此义讲不通,其实“陪”通“倍”即“增加”之义。

第3句中的“奉”在现代汉语中是“奉献”之义,此义在原句也讲不通,此字应该通“捧”。

四、调序法

文言文与现代汉语除语音、词义有不同外,句式结构也有较大差异,如定语后置句、宾语前置句、状语后置句、主谓倒置句等,在文言文中比较普遍,而在现代汉语中比较少见。

对于这些具有特殊语序的句子,只有按现代汉语之序调整顺当后,才能保证译文通顺。

否则,译文就难以读通。

如:

1、太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之(《荆轲刺秦王》)

2、蚓无爪牙之利,筋骨之强(《劝学》)

3、古之人不吾欺也(《石钟山记》)

4、夫晋,何厌之有?(《烛之武退秦师》)

5、沛公安在哉?(《鸿门宴》)

6、青取之于蓝而青于蓝(《劝学》)

7、甚矣,汝之不惠(《愚公移山》)

上述七句与现代汉语语序都不相同。

第1、2句是定语后置句,其中的“者”是定语后置的标志,翻译时应把定语放在中心词的前面去,即将“知其事”放在“宾客”之前去译;“利”“强”分别放在“爪牙”“筋骨”之前去。

第3——5句是宾语前置句,翻译时应将“吾”“ 何厌”“安”分别放到“欺”“有”“在”之后去。

第6句是状语后置句,状语是修饰谓语的,句中的两个“于蓝”应分别放到“取”“青”之前。

第7句是主谓倒置句,“汝之不惠(通“慧”)”是主语,“甚矣”是谓语,按现代汉语的语序,翻译时应将它们的位置互换。

五、还原法

古人写文章和我们一样,总喜欢运用一些修辞手法,尤其是比喻、借代、婉曲的手法运用得较多,对某些现象和事物不直说,而是换一种说法,显得庄重文雅,生动形象,翻译时,决不可照字面意义去译,应该还其本原。

如:

1、北筑长城而守藩篱(《过秦论》)

2、晋绅之不易其节者(《五人墓碑记》)

3、虽无丝竹管弦之盛(《兰亭集序》)

4、季氏将有事于颛臾(《季氏将伐颛臾》)

5、一旦山陵崩(《触龙说赵太后》)

上述五句中加点的词就不能照字面意义翻译。

其中第1句运用了比喻的修辞手法,“藩篱”比喻“边疆”。

第2、3句运用了借代的修辞手法,“缙绅”是“官服”,代指“官吏”;“ 丝竹管弦”代指“音乐”。

第4、5句用了婉曲的修辞手法,“有事”暗指发动战争,“山陵崩”是国君或帝王去世的委婉的说法,翻译时一定要将其本义译出来。

六、串通法

互文也是文言文中常用的手法,即上句有的意思下句也有,下句的意思上句也有。

翻译时决不可见木不见林,单独抓某一句的字面意义,而应将上下句连贯起来翻译。

如:

1、主人下马客在船(《琵琶行》)

2、秦时明月汉时关(《秦时明月汉时关》)

3、不以物喜,不以己悲(《岳阳楼记》)

第1句中如果照字面意孤独的译,会译成“主人下了马,客人已经上了船”,这是不合送客的礼节的。

其实,“下马”“上船”是主人、客人共有的动作,因此应译为“主人和客人一起下马,一起上船”。

同样第2句中的“明月”“关”是秦汉时共有的,所以全句应译为“秦汉时的明月,秦汉时的关”。

第3句中的“喜”“悲”是“物”“己”所共有的,全句应译为“不因境遇的好坏高兴和悲伤,也不因个人的得意与否高兴和悲伤”。

如果译成“不因个人的境遇好而高兴,不因自己的不如意而悲伤”,就不能充分体现范仲淹“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的高尚情怀。

七、增补法

与现代汉语相比,古代汉语的省略句特别多,省略的成分也很广。

对于这些句子,翻译时一定要根据上下文意将省略的成分补写出来。

如:

1、有华阴令欲媚上官,()以一头进,()试使()斗而才,因责()常供()。

(《促织》)

2、一鼓作气,再()而衰,三()而竭。

(《曹刿论战》)

3、见燕使者()咸阳宫(《荆轲刺秦王》)

4、公许之,()辞曰(《烛之武退秦师》)

例1中的第二句省略了主语“县令”,属承前省,第三句句首省略主语“上官”,“使”后省略介词宾语“之”,代蟋蟀,第四句“责”后省略了宾语“县令”,“供”后省略了宾语“之”,代蟋蟀。

例2中第二句“再”后,第三句“三”后省略了动词“鼓”。

例3中“咸阳宫”前省略了介词“于”表处所。

例4中的“辞”前省略了主语“烛之武”。

在省略句中,不能根据前后语意将省略的成分补写出来,句子是译不通的。

八、拆分法

古代许多单音词,经过历史的演变正好合成了现代汉语的双音词,如果按现在的意义去理解就会错译。

对于这样的词,必须将它们拆开来翻译。

1、率妻子邑人来此绝境(《桃花源记》)

2、今齐地方千里,百二十城(《邹忌讽齐王纳谏》)

3、其叶徒相似,其实味不同(《梦溪笔谈》)

上述三句中第1句中的“妻子”的词义范围比现在大,指老婆、子女。

第2句中的“地方”是“地”和“方”的合意,即“土地方圆”的意思。

第3句中的“其实”现在多用承接上文表确认的副词,而在此句中应把它理解成两个单音词,“其”代词,代“它们的”,“实”,果实,全句译为“它们的果实味道不相同”。

九、变性法

词类活用是文言文一大特点。

如在现代汉语中,名词一般充当主语和宾语,动词一般充当谓语,形容语一般充当定语和状语。

但在文言文中,它们都可临时改变自己的词性充当句子的其它成分,翻译中我们一定要能准确判断某些词在句中的临时词性,方能进行准确的翻译。

如:

1、晋军函陵,秦军氾南(《烛之武退秦师》)

2、籍吏民,封府库(《鸿门宴》)

3、殚其地之出,竭其庐之入(《捕蛇者说》)

4、君为我呼入,吾得兄事之(《鸿门宴》)

上述四句中,第1句中的两个“军”本是名词,但它们后面紧跟的是地名,所以应活用为动词,即“驻军”。

第2句中的“籍”是书册的意思,也是名词,它后面紧跟的也是名词,也应该活用为动词,即“造册登记”。

第3句中的“出”“入”是两个动词,但因它们之前受到“其地”“其庐”的修饰,因而活用为名词,即“地里出产的物品”“家里的全部收入”。

第4句中的“兄”本是名词,因它后面紧跟的是动词“事”即“侍奉”,因而活用为状语,即“像兄长一样”。

诚然,文言文翻译离不开对大量实词的理解,但仅有对大量文言实词的理解,若不懂文言文语法规律也不可能进行准确翻译。

前面给大家介绍的九种翻译方法,只是我个人就如何遵循文言文规律进行翻译所作的一点初步的探讨,对文言文特有的规律还有很多问题没有涉及到,如偏义复词、使动句、意动句、被动句、固定结构等。

这些问题虽然不可能从翻译

的角度把它们讲清楚,但我相信,只要我们在平时的教学中,勤于搜集、悉心探讨,一定能发现其规律,找到与之相应的翻译方法。