对《公共建筑设计原理》课程教学改革探讨

- 格式:doc

- 大小:26.00 KB

- 文档页数:5

公共建筑设计原理课程思政教学思考摘要:将思政教育的任务落实到公共建筑设计原理课程的教学目标中,从理念上、实践上、素养上都真正体现设计原理课程强大的育人功能,促成知识传授与价值培养的有力结合。

将思政教育与教学改革相融合,尊重优秀建筑文化的对学生潜移默化的影响,实现社会主义核心价值观的教育目标,培养新时代的优秀建筑师。

关键词:课程思政,文化自信,职业素养公共建筑设计原理被列为建筑学专业必修课程,在学生的专业学习中起到了基础的理论作用。

公共建筑在民用建筑中占有很大的比重,涉及到人们的各项社会公共活动,是一项社会性、艺术性、技术性等综合性很强的设计工作,很多优秀的公共建筑同时具备着城市门户的作用,所以在城市建设中居于比较重要的地位。

学生在此门课程的学习中能否建立正确的价值观、设计观、责任感,显得格外重要。

因此,迫切需要树立明确的课程思政目标,结合课程内容,对课程当中的思政要素进行总结梳理,并进行课程设计与表达,帮助学生建立优秀的设计品格,以达到课程思政改革的目的和效果。

一、课程思政目标:1、理念目标——树立文化自信中华文化博大精深,是中华民族强大的精神支持,建筑文化本身是文化的重要组成部分,中国的建筑文化在世界建筑史上具有举足轻重的地位。

公共建筑设计原理课程面对本专业学生,无论是课程的理论讲授部分还是设计实践部分,都应该加大中国优秀建筑文化的内容比重,给予学生对本土建筑文化重点关注和深入了解的契机。

设计原理课程要为学生提供一个核心的文化参照系统,就是中华民族的文化系统,使学生在建筑理论学习的准备阶段开始坚持文化自信和职业理想,培养学生优秀的设计理念。

2、实践目标——为中国而设计指导学生在设计实践活动中,能够以中华民族文化价值为导向,以中国建筑文化为根基,将优秀文化融入建筑设计创作理念中,树立崇高的职业理想,培养正确的职业价值观。

在建筑设计的创作上有着取之不竭的优秀品质和文化思想,本着以人为本的精神,本着服务社会和使用人群的精神,树立正确的职业价值观,引领新时代建筑师精神,为城市添彩,为人们服务,为中国而设计,让建筑文化的根基牢牢立足于本土。

公共建筑设计原理这学期我们用九个周的时间学习了《公共建筑设计原理》这门课,通过这九个周的学习我们队公共建筑的总体环境布局、公共建筑的功能关系与空间组合、公共建筑的造型艺术、公共建筑的技术经济问题、公共建筑的空间组合分析有了更深的了解。

下面我先谈谈通过这学期的学习自己对公共建筑设计的理解,在我看来公共建筑设计其本身具有艺术的含义,是建造房屋与设计的科学与艺术,即通过建筑的群体组合、建筑物的形体、平面布置、立面形式、内外空间、结构、装饰、色彩、造型、设备等多方面的处理形成的一种综合性的艺术与技术。

同时,建筑的艺术形象具有特殊的反映社会生活精神面貌和经济基础的功能。

公共建筑设计反映时代精神比如:社会性、艺术性。

反映地域性的风土人文即全球化中的地域文化概念,反映社会现象即大众参与设计,增加对建筑环境或者公共空间的认同感。

公共建筑设计是把想象的状态转变为现实状态的重合过程,涉及到技术经济、美观等多方面综合的问题。

而这些问题在不同的历史时期和不同的建筑观念中,地位和所占比例是不同的。

我们所说的为广义的公共建筑设计,其本质是无所不包的环境,大到区域和城市规划,小到室内和家具设计,贯穿宏观和微观世界。

广义公共建筑设计的基本概念就是人类的生存环境。

我们很难去了解建筑师建造这些建筑时的真正想法,也不易用公共建筑设计原理知识完全去解读其建筑全方位的释义和所涵盖的一切建筑知识。

但是我确坚信建筑很大程度上是对生活信仰和崇拜的图腾,现代建筑不仅仅是钢筋与水泥的简单组合,建筑是对生活的理解,是一个建筑师灵魂的体现。

接下来请允许我以自己初学者的身份就学校图书馆谈谈自己的理解。

图书馆地处历史文化名城襄阳,更是建在人们心中智慧的化身诸葛亮曾经躬耕苦读的隆中这一文化发源之地,也正是由于地处隆中这一特殊位置所以也给图书馆的建造奠定了历史文化名城特有的基调。

进入学校大门映入眼帘的即为以灰色为主体的图书馆,图书馆是一座“框架式、大开间、无间隔、统一层高、统一柱网、统一荷载、藏借阅一体”的现代建筑, 配置有中央空调、完善的安防消防设施、先进的网络运行系统,是设计先进、功能完善、布局合理、结构协调的具有现代设计理念与多重功能的信息保障中心。

《公共建筑设计原理【规】》课程简介课程编号:04044040课程名称:公共建筑设计原理【规】/ Principle of Public Building Design学分: 2学时:32课内实验(践):14 上机:无课外实践:无适用专业:建筑学建议修读学期:5开课单位:建筑工程学院建筑与工程管理系先修课程:建筑设计基础Ⅰ、Ⅱ;建筑设计Ⅰ、Ⅱ考核方式与成绩评定标准:成绩评定采用综合评定,平时考勤占总成绩的40%,期末综合测评考试占总成绩的60%。

教材与主要参考书目:1.教材《公共建筑设计原理(第四版)》,张文忠,中国建筑工业出版社,2008年2.主要参考书[1]《空间组合论(第三版)》,彭一刚著,中国建筑工业出版社,2008年[2]《外部空间设计》,[日]芦原义信著,尹培桐译,中国建筑工业出版社,1985年[3]《建筑的复杂性与矛盾性》,[美]罗伯特•文丘里著,中国水利水电出版社,2006年[4]《公共建筑设计》,艾学明,东南大学出版社,2009年[5]《公共建筑设计原理》,刘云月,东南大学出版社,2004年内容概述:中文:本课程是建筑学专业的基本理论课程之一,也是主干课程之一。

公共建筑种类颇多,功能各不相同,本课程的内容是各种公共建筑物设计中所涉及的共性的问题。

其既有基本知识、设计原理,也有建筑创作理论。

通过本课程学习使学生掌握公共建筑物设计的基本要求、设计方法、构思途径及建筑形象的创作。

英文:This course is one of the basic theoretical courses in architecture, and is also one of the main courses. There are many kinds of public buildings, different functions, the contents of this course are the common problems in the design of various public buildings. Its basic knowledge, design principles, but also the theory of architectural creation. Through this course, students grasp the basic requirements of public building design, design methods, ideas and architectural image creation.《公共建筑设计原理【规】》教学大纲课程编号:04044040课程名称:公共建筑设计原理【规】/ Principle of Public Building Design学分: 2学时:32课内实验(践):11 上机:无课外实践:无建议修读学期:5一、课程性质、目的与任务本课程是建筑学专业的基本理论课程之一,也是主干课程之一。

公共建筑设计原理论文这学期我们用十八周的时间学习了《公共建筑设计原理》这本书,使我们进一步了解了建筑和规划。

这本书从方案设计的角度对建筑空间与形式问题、设计原理与方法步骤进行较为系统而全面的归纳和综述。

在大学一年我们也略微接触到一些所谓的设计,如刚开始的单人房间设计、候车亭设计等到最近的别墅设计和茶室设计,在设计中我们学习到不少知识。

单人房间设计教会我们一个家应该有的分区与摆设;抄图中我们掌握了平面图粗细线的划分,各个功能房间如何分布;楼梯测绘中,我们知道了室内楼梯梯面宽度,一节楼梯的高度等;候车亭设计中的实地调查让我们看到了一些设计中的不足,使我们在以后的设计过程中多做考虑避免同样的错误再次发生;别墅设计,让我们了解一个建筑重要的不仅仅是外观,功能也是应该不可缺少的条件;茶室设计可算是一个小型共建,与外界环境相融合自然是必要的设计因素。

导论的开始就给我们介绍了建筑的定义,规模是把建筑物同一般物品及艺术品区分开来的一个重要标准。

设计原理就是把原型落实到图像层面的方法体系。

建筑又可以分为“形”象建筑和“意”象建筑,形象建筑是以建筑摄影、方案图以及模型照片形式呈现的。

意象建筑是以语言、文字描述出来的。

在生活中,我们无数次碰到过上面两种情况,但是从未知道,这原来也是在建筑中被划分出来的;初中高中语文课文里学到的很多描写建筑的文字,我们曾经只是一读而过,不知道这里面更多的知识。

建筑设计的概念建筑设计是把想象的状态转变为现实状态的重合过程,涉及到技术经济、美观等多方面综合的问题。

而这些问题在不同的历史时期和不同的建筑观念中,地位和所占比例是不同的。

重专业的角度来看,建筑设计包括了见着一栋建筑所需要的工程技术,即建筑学、结构学以及给水、排水、供暖、通风、空气调节、电器、消防、自动控制以及建筑声学、建筑光学、建筑热力学、建筑材料学乃至工程经济学等知识领域。

以上的便是当代建筑设计的研究范围。

在第二讲的空间与形式认知中,“空间”一词在书里得到了最完全的解释,空间是物质存在的广延性和伸张性的表现。

对公共建筑设计原理课程教学改革与实践的探索作者:胡笑来源:《建筑与装饰》2019年第01期摘要本文首先研究公共建筑设计原理课程教学存在的问题及其面临的挑战,最为显著的问题是学生和老师之间交流不足,学生和学生之间交流也很少,在此基础上提出教学改革的实践性策略,要明确教学的目标,拓宽知识覆盖面,真正实现理论与实践的结合,实现授课模式专题化、系统化,丰富考核形式,增加对学生平时表现的考核。

关键词建筑设计;网状教学模式;考核形式引言传统教学模式下,老师占有课堂主导地位,学生则完全处于被动学习的境地。

在此条件下,学习者对学习内容慢慢失去了兴趣,主动思辨的能力也不再凸显。

学习活动只能在考试的压力下才能取得实效。

为了应付考试,同学们死记硬背知识点,不能在实践层面真正理解知识点。

1 公共建筑设计原理课程教学存在的问题及其面临的挑战现如今公共建筑设计原理课程教学存在的明显问题是交流不足。

学生相互之间的学术交流可能发生在班级内、年级内、学校内。

但是目前这些形式的交流机会很少,专业内的学生不能从他人身上获取经验,更不能完善自身的不足。

此外师生之间的交流也是十分有限的,学生和老师的交流仅仅局限于课堂上,而且在课堂上,同学们和教师之间的交流次数也很少,对于学习上遇到的问题,并不能及时得到纠正和解决。

在考核学习成果方面,采取的考核方式是6h 期末快题考试,考核结束,学生给出方案设计图纸。

学科总成绩有两部分构成,一部分是平时成绩,所占比例为40%,另一部分是期末考试成绩,所占比例为60%。

平时成绩由两部分构成,分别是作业成绩和出勤成绩,其中作业成绩所占比例为35%,出勤成绩所占比例为5%。

现行的考核方式缺乏对学习者学习态度和设计思路的考察。

如今西方各国的建筑思潮大量涌入国内,而且在20世纪90年代国内也掀起了一场前所未有的房地产热潮,所带来的不利影响是设计市场价值观扭曲。

此外,互联网时代的到来,使得知识传播的方式发生了很大改变,人们通过自主学习获取知识有了无限可能[1]。

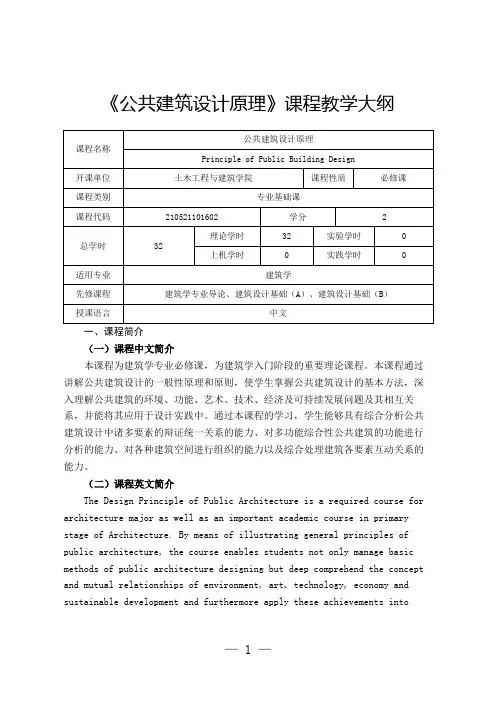

《公共建筑设计原理》课程教学大纲一、课程简介(一)课程中文简介本课程为建筑学专业必修课,为建筑学入门阶段的重要理论课程。

本课程通过讲解公共建筑设计的一般性原理和原则,使学生掌握公共建筑设计的基本方法,深入理解公共建筑的环境、功能、艺术、技术、经济及可持续发展问题及其相互关系,并能将其应用于设计实践中。

通过本课程的学习,学生能够具有综合分析公共建筑设计中诸多要素的辩证统一关系的能力、对多功能综合性公共建筑的功能进行分析的能力、对各种建筑空间进行组织的能力以及综合处理建筑各要素互动关系的能力。

(二)课程英文简介The Design Principle of Public Architecture is a required course for architecture major as well as an important academic course in primary stage of Architecture. By means of illustrating general principles of public architecture, the course enables students not only manage basic methods of public architecture designing but deep comprehend the concept and mutual relationships of environment, art, technology, economy and sustainable development and furthermore apply these achievements intodesign practice. Through this course, students can acquire crucial abilities including the ability of analyzing the dialectical relationship of vast elements in public architecture design, analyzing the function of integrated muti-functional public architecture, organizing all sorts of architecture spaces and handling the interactive relationship of numerous architecture factors.二、课程目标1、知识目标:掌握公共建筑基本概念、性质和创作准则;正确理解建筑与环境的关系,建筑外部形态与内部空间的关系;掌握公共建筑功能的内涵和要求,建筑形式美的一般规律和建筑经济技术要求。

公共建筑设计原理课程简介公共建筑设计原理课程是建筑学专业中的一门重要课程,旨在培养学生对公共建筑设计原理的理解和应用能力。

本文将介绍该课程的内容和学习目标。

一、课程内容公共建筑设计原理课程主要包括以下几个方面的内容:1. 建筑设计基础知识:介绍建筑设计的基本概念、原则和流程,包括建筑设计的历史演变、建筑元素与构造、空间组织和布局等基础知识。

2. 公共建筑类型与功能:介绍各种公共建筑类型的特点、功能需求和设计原则,如学校、医院、图书馆、体育馆等。

3. 建筑环境与可持续性设计:探讨建筑与环境的关系,介绍建筑环境控制的基本原理和方法,以及可持续性设计的概念和应用。

4. 建筑人性化设计:介绍建筑的人性化设计原则,包括人机工程学、人流与空间关系、无障碍设计等内容。

5. 建筑材料与结构:介绍建筑材料的种类、性能和选用原则,以及建筑结构的基本原理和设计方法。

6. 建筑美学与艺术:探讨建筑美学的基本概念和艺术表现手法,培养学生对建筑美感的鉴赏能力和设计创新能力。

二、学习目标公共建筑设计原理课程旨在培养学生具备以下几方面的能力:1. 理解建筑设计的基本原理和流程,能够运用设计方法解决实际问题。

2. 掌握各种公共建筑类型的特点和功能需求,能够根据不同需求进行合理的设计。

3. 熟悉建筑环境控制的基本原理和方法,能够设计舒适、节能的建筑环境。

4. 熟悉建筑人性化设计的原则和方法,能够设计满足人们需求和舒适的建筑空间。

5. 了解建筑材料的种类、性能和选用原则,能够合理选择材料并进行结构设计。

6. 培养学生对建筑美学的鉴赏能力和创新设计能力,能够设计具有艺术性和美感的建筑作品。

三、教学方法公共建筑设计原理课程采用多种教学方法,包括理论讲授、案例分析、实践操作等。

通过理论讲授,学生可以了解建筑设计的基本原理和概念;通过案例分析,学生可以学习到各种公共建筑类型的设计方法和经验;通过实践操作,学生可以锻炼设计能力和动手实践能力。

浅析建筑设计系列课程的教学改革摘要:建筑设计专业具有交叉性、开放性、包容性的特征,在教学领域,建筑设计专业也是不断变化的专业,教学模式是否适用是关系到建筑学专业人才培养质量的关键问题。

通过改革全面培养学生的创新与应用能力,使学生成为“知识、能力、素质”协调发展的创新型的建筑设计人才,培养适应现代社会对建筑学专业创造性的人才。

关键词:建筑设计;系列课程;教学1.引言建筑设计一直被作为核心课程受到广泛关注。

建筑设计作品在满足技术、经济要求的同时,设计师要设计出有创新性和时代感的作品,并努力追求自己的设计风格和特色。

因此,建筑学专业高年级课程教学在注重传统专业技能培养的基础上,更加强调创新性设计思维主导下,学生研究、分析、解决问题能力的训练。

对于高校的建筑学专业而言,培养学生运用形态构成理论进行建筑空间设计和环境设计的基本功,侧重于构思能力与表达能力的训练,学习和掌握建筑设计的一般步骤和基本方法,掌握正确的设计思维和设计方法便成为了重点内容[1]。

2.建筑设计系列课程的教学现状二维图形使用频率较高:由于学生三维想象能力有限,用二维图形表现三维建筑设计的时候,往往由于考虑不周,存在平面图纸和三维模型不对应的问题,有时平面进行了调整,立面和剖面图往往没有及时进行调整,造成信息传递错误,无法全面正确地表达设计方案。

教学计划方面存在偏差:学生学了很长时间的设计课程,却连常见的建筑材料、建筑构成与施工工艺等都不懂,学科之间缺乏相互渗透。

教学内容存在偏差:在设计过程中考虑因素较少,很少考虑建筑节能、与环境的协调、当地文化与历史等因素,未充分发挥新材料、新型结构在设计中的应用等[2]。

3.建筑设计系列课程的教学改革的思路第一,加强创新能力培养。

根据具体的设计课题和教学内容,利用课堂与课余时间,让学生从不同设计方向和不同定位角度,快速、大胆地进行创意草图练习,调动所有学生学习的积极性和自觉性。

第二,注重建筑技术的含量,目前的设计课程把对建筑形式的追求凌驾于技术与经济之上,忽视了学生在建筑结构、建筑构造、建筑经济等工程技术方面的培养。

对《公共建筑设计原理》课程教学改革探讨摘要:通过对“公共建筑设计原理”在专业培养目标中的定位与课程理论、课程目标与实践教学体系、教学手段与教学方法的改革的分析研究,突出了课程建设的特色,形成了课程优势,有效提高学生理性分析和思维能力。

关键词:教学改革公共建筑设计教学研究中图分类号:g642 文献标识码:a 文章编号:1672-3791(2012)10(b)-0238-011 课程概况西南科技大学《公共建筑设计原理》课选用的主教材是全国高校建筑学、城市规划专业统编教材《公共建筑设计原理》(第三版)(张文忠主编,中国建筑工业出版社)。

该教材是高校建筑学专业指导委员会规划推荐教材,其内容从公共建筑设计的总体环境布局,功能关系特性,建筑造型艺术,技术经济问题,空间综合分析等五个方面进行综合讲解和阐述。

2 教学改革注意了以教学为主,重点突出,结合实际,体现了先进性和现实性的有机结合。

以系统论思维为思想先导,对教学内容进行了如下重构。

2.1 对建筑的本体构成进行概括和抽象将提出的若干要素通过不同的形式集合成各种模块,每个模块都要突出对要素不同的侧重点,并且强调各个模块之间循序渐进的层次关系。

学生在系统的从“单一”到“复合”再到“综合”的系列模块训练中,逐渐意识到建筑创作的实质,系统化建筑创作的整体规律。

2.2 借助系统概论,形成单元化的理论教学体系该课程在内容上试图使学生系统建立对建筑整体的、多方面的、多层次的认识,帮学生逐步深入的寻找复杂知识问题的突破点。

整理设计课理论课和实践课之间的关系,将传统教学模式的“重实践,轻理论”观点转变为理论与实践“双向”齐头并进,使理论授课更系统化,同时联系相对应模块的实践设计课。

2.3 建立模块化教学组织体系以系统论思维为思想先导,设计教学对建筑的本体构成进行概括和抽象,提炼出若干要素,再将要素进行不同方式的集结形成模块,强调每个模块对要素的不同侧重以及模块间递进的层次关系。

教育教学论坛EDUCATION TEACHING FORUM 2013年12月第49期Dec.2013NO.49实践能力和创新精神的培养,是国家中长期教育改革和人才发展规划纲要的基本要求。

湖南城市学院建筑学专业,是具有鲜明城市办学特色的校级重点专业,其主干理论课程《建筑设计原理》教学,在拓宽专业培养口径并适应市场需要的基础上,紧紧围绕培养学生艺术精神与工程意识,创新教学内容,改革教学模式,完善教学管理等各项教学环节,取得了较好的教学效果。

一、树立“艺术精神与工程意识协同教学”的课程教学新理念建筑设计有理性的要求,也有感性的操作,具有科学与艺术的双重属性。

长期以来,《建筑设计原理》课程教学的理念,也在此两属性间摇摆:理性的教学方法以系统理论为纲,把建筑设计知识作为主要教学内容,入门快、易接受,但所传授的教学内容较为理性、直观,大部分学生缺少应有的艺术独创精神;感性的教学方法重感觉、讲技巧,以艺术精神及其美学价值追求作为主要教学宗旨,具有较强的创造性思维成份,但只有少数同学能达到这种“灵感碰撞式”的教学效果。

“艺术精神与工程意识协同教学”的课程教学新理念,强调艺术精神与工程意识在教学过程中的协同、交互推进,在培养学生艺术精神及其多元美学价值追求的同时,注重其纯粹性和抽象化的建筑艺术形态,与具体的建筑专业知识和工程技术相结合,强化学生创新能力和工程意识的同步提高,能较好地满足国家“卓越工程师教育培养计划”和国家注册建筑师考核的基本要求。

二、构建“两阶段四模块”的特色教学内容基于“艺术精神与工程意识协同教学”的课程教学新理念,《建筑设计原理》课程教学,探索性地构建了与之相协调的“两阶段四模块”课程教学内容:即建筑方案的构思阶段(包括设计创意、设计方法两个知识模块);建筑方案的设计阶段(包括设计知识、设计规范两个知识模块)(图1)。

“两阶段四模块”课程教学内容,涵盖了建筑学专业最核心的美学追求与行业最新发展动态相结合,实现了教学、科研、生产“三结合”。

关键词:小型公共建筑;教学模式;幼儿园建筑设计1绪论建筑学是实践性非常强的学科,调研、课堂教学、实践等环节穿插在建筑设计课程的各个环节中。

在“新工科”的大趋势下,结合21世纪建筑学人才培养要求,建筑设计课程体系面临着完善与升级,急需探索“新工科”背景下,适合建筑设计课程的教学模式。

小型公共建筑设计课程是建筑设计课程系列的重要组成部分,是由建筑设计基础转入建筑专业设计的衔接课程;小型公共建筑设计旨在培养学生创造性思维,引导学生形成自己的建筑观、方法论,及设计手法与方法,在整个建筑设计教学体系中起着承上启下的作用。

2教学目标为了达到更好的教学效果,完成教学目标,建筑系课程推行集中授课,这样可以让学生在相对集中的时间内完成建筑设计作业。

幼儿园建筑设计课程总共8周,每周4个学时,总共32个学时,集中安排在前8周完成,后8周又将开始另一个设计课题。

幼儿园建筑设计课程需要达到以下教学目标:①掌握小型公共建筑方案设计的程序及其设计的全过程;②掌握前期调研及资料收集的方法;③强化学生对建筑场地、周边环境、空间尺度的认知能力;④对优秀幼儿园建筑设计实例深入解析,强化案例分析与课程设计间的关联;⑤掌握建筑设计方案的表达能力。

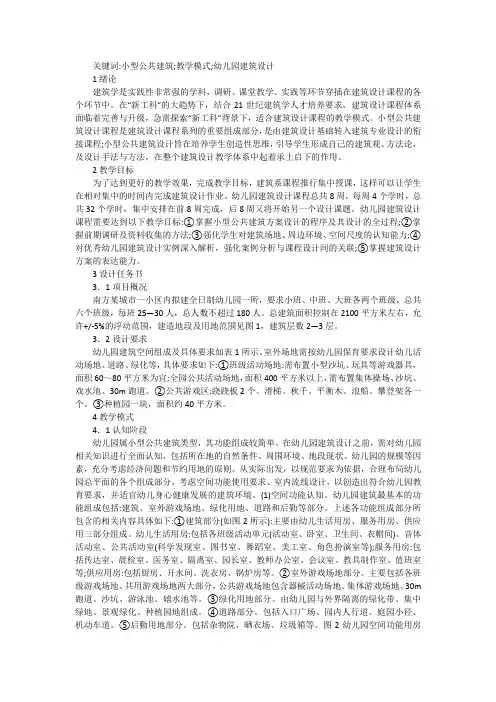

3设计任务书3.1项目概况南方某城市一小区内拟建全日制幼儿园一所,要求小班、中班、大班各两个班级,总共六个班级,每班25—30人,总人数不超过180人。

总建筑面积控制在2100平方米左右,允许+/-5%的浮动范围,建造地段及用地范围见图1,建筑层数2—3层。

3.2设计要求幼儿园建筑空间组成及具体要求如表1所示。

室外场地需按幼儿园保育要求设计幼儿活动场地、道路、绿化等,具体要求如下:①班级活动场地:需布置小型沙坑、玩具等游戏器具,面积60~80平方米为宜;全园公共活动场地,面积400平方米以上,需布置集体操场、沙坑、戏水池、30m跑道。

②公共游戏区:跷跷板2个、滑梯、秋千、平衡木、浪船、攀登架各一个。

公共建筑设计原理感想公共建筑设计原理之感想摘要:在现实生活中,我们经常会遇到三种建筑现象:真实、意象和意象,以及建筑的空虚间的认识对我们在建筑设计中,建筑设计涉及到许多方面,可以说建筑设计既是自然科学特征同时又有人文科学色彩的综合性专业学科。

关键词:建筑空间、空间形式的认识和构成、建筑方案设计的步骤与方法作为一名刚刚接触建筑的大学生,我们在面对建筑设计时总是感到困惑。

我们学习了一学期的公共建筑设计原理课程,对建筑设计有了一定的了解。

这本书也很好。

当我做建筑设计时,我可以运用其中的一些知识。

这是我现在的建筑设计参考书。

面对当今日益更新的世界,面对不断改变的人们居住生活的环境,我们要时时刻刻携带一颗观察世界的眼睛,要把建筑设计原理摆在最重要的位置。

在不断更新改变的建筑历史的长河中,我们需要面对许多不断涌现出来的新兴的建筑师和建筑作品,这些建筑设计是一个多为的现象,有很对杂乱的评论和离奇的建筑理论,《公共建筑设计原理》让我们在嘈杂的建筑环境中能清楚地了解建筑,始终保持着对建筑现象的识别能力和解释能力。

每个领域都有自己的语言和思维方式,家庭领域也是如此。

它的语言只不过是空间、形式、比例、比例等等。

通过这本书,我对建筑语言有了深刻的理解。

作为一个新接触建筑的人,我们不知道在面对建筑规划时如何开始。

本书介绍了建筑设计过程的一般步骤、原则和表现形式,这本书真的是开启初学者学习建筑知识的一本好书。

(一)建筑空间刚接触建筑学的人对建筑学没有任何系统的了解,这本书只是为我们提供了大量的理论知识,拓展了我们的视野。

如果我们不了解建筑,我们会认为建筑是一个非常简单的领域,即对美和丑的评价。

读了这本书,我们发现我们的官邸是非常错误的。

通过这本书,我们可以知道建筑是一个大的范畴,包含了很多内容。

建筑设计不仅具有立面外观的表现,而且具有内部功能的实用性。

它的功能布局非常重要,决定了建筑的使用性质。

我们生活和活动的环境和范围是建筑空间。

建筑学专业教育中原理课程教学改革初探摘要:原理课程是建筑学和城市规划专业教育中必不可少的环节,如何使理论与实践更好的结合是课程发展之趋势。

文章以《住宅建筑设计原理》和《公共建筑设计原理》课程为例,对专业教育做出一些教学改革尝试,力图在探索中快速前进。

关键词:建筑学专业原理课程教学改革我校的城市规划专业和建筑学专业是刚组建不久的后起学科,没有多少历史积累。

因此在设立专业之初,院系领导就清醒的认识到,为了迅速推进专业建设,学习和借鉴公办院校成熟的办学经验和办学模式是必经之路,但是针对学校的教育理念、办学模式以及师资力量等方面的现实,想要在公办学校一统天下的建筑学与城市规划教育领域内取得一席之地,就必须创出自己的特色。

为此,在学校教育理念的指引和院系领导的鼓励下,我在教授《住宅建筑设计原理》和《公共建筑设计原理》两门课程时,在以下几个方面进行了积极的探索:一、抓住核心,原理知识与课程设计配套进行抓好课程建设是保证教学质量的关键,根据专业特点和具体条件,以设计主干课为核心,全面开展课程体系的改革。

建筑业界的实践证明,设计教学是建筑教育的核心,直接关系到学生能力的高低。

无论是建筑学还是城市规划专业,设计主干课程应贯穿于一至五年级的整个学习过程中,是培养学生建筑与规划设计能力、创作构思及表现技能等综合性能力的课程。

在我校专业现阶段的课程体系安排中,对于设计课程的重视不够。

于是,在进行原理部分的讲述的同时,我会随着理论知识的深入配套下达相关设计题目。

在《住宅建筑设计原理》课程中,根据课本理论部分的讲述内容,共依次进行了小别墅设计、多层住宅设计、高层住宅设计、公寓式住宅设计,并紧随新农村建设的风潮,进行了农村住宅设计的训练。

在《公共建筑设计原理》课程中,根据公共建筑的常见类型,依次进行了博物馆设计、办公楼设计、小旅馆设计以及中小学校的设计。

将设计课程作为主线贯穿于原理理论部分,内容从浅到深、由易到难、循序渐进,涉及到知识面较广,有利于将理论知识灵活运用于设计过程中,使学生加深了对理论知识的理解和记忆,又增强了设计实践能力。

《公共建筑设计原理》课程教学改革的研究本文以独特的视角分析教学过程中“教”与“学”的关系,并将教学内容中传统的两大设计题目,重新整合成较为灵活的多个设计题目,根据学生不同的需求方式和课程特点,开展适宜的教学方式,有效提高学生的理论素养与实践操作能力。

标签:公共建筑设计;教学改革;研究由于公共建筑在民用建筑体系中具有十分重要的地位,公共建筑的设计也是建筑学专业的重点设计内容。

各大建筑院校的建筑学专业大多安排在基础课程之后首先开设《公共建筑设计原理》,也是所有设计类课程的初始。

本门课程主要通过介绍公共建筑设计的基本理论、设计方法和技巧以及典型案例分析等方式,辅导学生开展各类公共建筑设计与创作的目的。

这其中,学生要在构思过程中解决好理念与设计的关系、建筑和场地的关系、设计和技术的关系以及功能与造型的关系等,并通过实践训练完成对设计理论的理解与应用。

一、传统的教学方法在实践教学中的问题建筑学专业教学体系的设定是从上世纪80年代开始逐渐形成的,即所谓的“布扎”[1]方式。

这种传统教学方法的优势在于其体系相对完善而成熟,且具有普遍的适用性;但同时也反映出体系更新速度过慢,与社会需求脱节;学生“被动式”学习普遍,“形而上学”风气较重,社会适应能力减弱等问题。

《公共建筑设计原理》作为一门基础主干课程,倾向于美学构图和平面表达的教学方式不但会影响正常的设计创新过程,而且也难以适应和面对当今多元化设计思路的现状,这与以培养适应社会需求的卓越工程师为教学目标存在矛盾。

1、理论教学方法生硬设计理论是设计课程中关键的授课内容,却往往达不到理想的教学效果。

传统的理论教学方法是通过个别典型的案例介绍某种设计方法,并强调此类设计方法的应用范围和特点。

一方面,对于设计类学生来讲,逻辑性较强的理论难免会显得枯燥和空泛,结果是学习的积极性不高。

另一方面,教师在传统的理论教学中,往往按照自己的思维逻辑和审美习惯向学生阐述理论设计的实践技巧,殊不知学生在接受理论知识的方法上是不相同的,单一的教学方法与多样性的知识需求方式之间同样存在矛盾。

第47卷第1期6送扬Vol.47,No.l 2021年1月Sichuan Building Materials January,2021建筑设计原理课程教学模式改革初探王蕾霰(四川大学锦城学院建筑学院,四川成都611731)摘要:建筑设计原理是建筑学专业理论主干课程,对于专业后续的学习有着极其重要的作用。

通过分析传统教学中存在的教学方式陈旧、理论与实践脱节、教学与设计课脱节等问题,提出针对性的改革思路,在具体的教学操作中实践,分享课程取得的成果,以探索更好的教学方式,达到更好的教学效果。

关键词:建筑设计原理;教学改革;教学实践中图分类号:G642.0文献标志码:B文章编号:1672-4011(2021)01-0251-02D01:10.3969/j.issn.1672-4011.2021.01.1260前言建筑设计原理课程为建筑学低年级专业理论基础课,针对各类型建筑设计中共性的问题归纳总结,形成原理性的知识。

参考李延龄教授主编的《建筑设计原理》教材,结合人才培养目标及学生具体情况,课程内容设计了人与建筑设计、场地设计与总平面布置、外部空间设计及群体组合、内部空间组合、平面设计、剖面设计、造型设计、建筑技术等多个方面,通过课程使学生了解建筑设计的一般特点,掌握关于建筑设计的基本原理、设计方法及构思途径,并最终具有独立处理功能、造型与空间之间关系的能力。

随着学科发展以及社会需求的变化,传统的教学模式已经不能适应学生对知识的吸收和内化,如何改革创新,使教学与建筑学专业人才培养目标相契合,是本文想要探讨的内容。

1改革针对的主要问题1.1教学方式陈旧传统的理论课教学“以教为主”,强调教师为主体,教学方法多采用讲授,配合演示内容,将课本上的知识灌输给学生。

这种模式教学方式单一,知识点分散,课堂不够生动,难以调动学生的学习积极性,教师在授课过程中,往往忽略了对学生学习成果的检验和反馈,因而教学效果并不理想O1.2理论与实践脱节建筑学是一门强调实践性和应用性的学科,原理课作为承上启下的关键性课程,并没有扮演好指导学生实践的角色,具体表现为教学目标设计空洞,教学内容与设计实践脱节,作业形式仍然以对理论知识点的考核为主,难以达到专业人才的培养目标。

双创教育与“公共建筑设计原理及设计”课程的深度融合【摘要】本文探讨了双创教育与“公共建筑设计原理及设计”课程的深度融合。

首先介绍了双创教育的概念和意义,说明了其在培养学生创新能力和实践能力方面的重要性。

接着对公共建筑设计原理及设计课程进行了介绍,阐述了其在建筑设计领域的重要性。

然后分析了双创教育与建筑设计课程之间的联系,指出二者可以相互促进,实现双向发展。

通过实践案例分析,探讨了双创教育与建筑设计课程的融合方式和效果。

最后结论指出,双创教育为“公共建筑设计原理及设计”课程注入新的活力,是未来发展的趋势。

通过深度融合,可以培养更具实践能力和创新能力的建筑设计人才,推动建筑设计领域的发展和进步。

【关键词】双创教育、公共建筑设计、原理、深度融合、意义、联系、实践案例、教学模式、活力、趋势。

1. 引言1.1 双创教育与“公共建筑设计原理及设计”课程的深度融合双创教育与“公共建筑设计原理及设计”课程的深度融合,是当前教育领域的一个热点话题。

双创教育强调学生通过创新和创业实践,培养创新思维和实践能力,激发学生的创造力和创新潜能。

而公共建筑设计原理及设计课程则是建筑类专业中的重要课程,涵盖了建筑设计的理论和实践,培养学生对建筑设计的理解和能力。

双创教育与建筑设计课程的深度融合,将为学生提供更广阔的创新空间和实践机会。

通过结合双创教育的理念和方法,将建筑设计课程与实际创新项目相结合,可以激发学生的创新意识,培养他们的创新能力和实践能力。

在实践案例分析中,我们将看到一些成功的项目案例,这些案例是双创教育与建筑设计课程深度融合的典范,为我们探讨教学模式提供了有益的参考。

通过深度融合,双创教育为“公共建筑设计原理及设计”课程注入了新的活力,使课程更加贴近实际需求,更加注重实践能力的培养。

双创教育与建筑设计课程的深度融合不仅可以促进学生在建筑设计领域的发展,也符合未来教育发展的趋势。

这种融合模式的探索和实践,将为教育教学改革提供有益的借鉴和启示。

双创教育与“公共建筑设计原理及设计”课程的深度融合【摘要】随着双创教育在高校的不断推广,公共建筑设计原理及设计课程也逐渐受到关注。

本文通过分析双创教育与公共建筑设计原理的关联和实践结合,探讨了课程设置与教学模式的优化、案例分析与实践教学、师资团队建设与学生培养等方面。

对于双创教育与公共建筑设计的深度融合有着重要意义,可以提高学生的实践能力和创新意识。

展望未来,双创教育与公共建筑设计将更加紧密地结合,促进学科发展和社会需求的对接。

通过不断优化教学内容和方法,培养具有创新精神和实践能力的优秀人才,为建筑行业的发展注入新的活力。

【关键词】双创教育, 公共建筑设计, 深度融合, 关联, 实践, 课程设置, 教学模式, 案例分析, 师资团队, 学生培养, 重要意义, 未来发展方向, 总结1. 引言1.1 背景介绍双创教育与公共建筑设计原理及设计课程的深度融合,不仅可以促进学生对于建筑设计的全面理解和实践能力的提升,还可以培养学生的创新思维和团队合作精神。

本文将探讨双创教育与公共建筑设计原理及设计课程之间的关联,探讨如何将双创教育与公共建筑设计实践有机结合,以及如何优化课程设置与教学模式,提高教学效果。

本文将通过案例分析和实践教学,深入探讨师资团队建设与学生培养的重要性,最终总结双创教育与公共建筑设计原理及设计的深度融合对于学生和行业发展的重要意义。

1.2 双创教育概述双创教育是指创新创业教育,是为了培养学生的创新意识、创新能力和创业精神而进行的教育活动。

随着社会的不断发展和进步,双创教育逐渐受到越来越多人的关注和重视。

双创教育不仅可以帮助学生在未来的职业发展中更好地适应社会需求,还可以培养学生的创新思维和实践能力,提高他们的竞争力。

在当今社会中,创新和创业已经成为推动经济增长和社会发展的重要引擎。

而双创教育正是为了培养符合时代需要的具有创新意识和实践能力的人才而设立的。

通过双创教育,学生可以不仅仅停留在理论知识的层面,还能够进行实践探索,培养自己的创新精神和实践能力。

对《公共建筑设计原理》课程教学改革探讨

摘要:通过对“公共建筑设计原理”在专业培养目标中的定位与课程理论、课程目标与实践教学体系、教学手段与教学方法的改革的分析研究,突出了课程建设的特色,形成了课程优势,有效提高学生理性分析和思维能力。

关键词:教学改革公共建筑设计教学研究

1 课程概况

西南科技大学《公共建筑设计原理》课选用的主教材是全国高校建筑学、城市规划专业统编教材《公共建筑设计原理》(第三版)(张文忠主编,中国建筑工业出版社)。

该教材是高校建筑学专业指导委员会规划推荐教材,其内容从公共建筑设计的总体环境布局,功能关系特性,建筑造型艺术,技术经济问题,空间综合分析等五个方面进行综合讲解和阐述。

2 教学改革

注意了以教学为主,重点突出,结合实际,体现了先进性和现实性的有机结合。

以系统论思维为思想先导,对教学内容进行了如下重构。

2.1 对建筑的本体构成进行概括和抽象

将提出的若干要素通过不同的形式集合成各种模块,每个模块都

要突出对要素不同的侧重点,并且强调各个模块之间循序渐进的层次关系。

学生在系统的从“单一”到“复合”再到“综合”的系列模块训练中,逐渐意识到建筑创作的实质,系统化建筑创作的整体规律。

2.2 借助系统概论,形成单元化的理论教学体系

该课程在内容上试图使学生系统建立对建筑整体的、多方面的、多层次的认识,帮学生逐步深入的寻找复杂知识问题的突破点。

整理设计课理论课和实践课之间的关系,将传统教学模式的“重实践,轻理论”观点转变为理论与实践“双向”齐头并进,使理论授课更系统化,同时联系相对应模块的实践设计课。

2.3 建立模块化教学组织体系

以系统论思维为思想先导,设计教学对建筑的本体构成进行概括和抽象,提炼出若干要素,再将要素进行不同方式的集结形成模块,强调每个模块对要素的不同侧重以及模块间递进的层次关系。

通过一系列由“单一”、“复合”到“综合”的模块化训练,帮助学生系统地、循序渐进地认识建筑创作的实质,廓清建筑创作的整体规律。

2.4 构建设计课过程分阶段控制体系

将复合性的建筑设计过程还原为前后相继的五个环节的模块组合,通过分阶段的控制方式和相关的反馈机制,建立设计课实施过程的“模块化控制体系”。

每个阶段设定关键的设计问题,引导学生逐层深化,

使之面对复合、综合问题时,能够借助一种系统的、循序渐进的方法,找出解决问题的思路,以此来增强建筑设计课的系统性和可操控性,避免设计实施过程的随机性和任意性。

(1)设计准备阶段的调查分析——以组为单位,对面对的建筑类型及现状中所涉及的建筑问题进行认识、比较、分析,形成图文相间的调研报告,在班级上展开讨论,使设计贴近具体的行为,使形而上的理论借助实际的问题分化为现实可操控的设计原则和理念。

(2)设计前期的快题式总体构思——对于较为综合化的设计课题,我们把设计前期的总体构思作为一个阶段性的快题设计,将此前调研、资料分析所涉及的问题及具体的课题任务要求、环境要素综合地加以构想,形成建筑的总体框形。

如在小学校设计中,总体构思阶段设定为两周时间,要求对方案的功能布局、空间形态及其与外部环境的关系进行整体构思。

重点考虑的问题有,校园总体布局与外部环境的空间关系、流线关系的组织,校园建筑空间及整体环境的设定,基本教学单元的组合等,着重强调环境场所要素对建筑空间设定的重要价值。

该阶段最后要完成一份校园总体设计图及工作模型,并展开以班级为单位的介绍—评价—讨论。

(3)设计过程的功能组织与空间限定——依据整体的构思框形,进行空间布局、功能组织,并对其前所形成的总体框形进行调整、深化,转而站在空间限定与组合的角度对由此所形成的功能布局进行整合。

在此阶段,前期的总体构思的框形常常会获得不同程度的调整,使

总体构思及空间布局不断趋向与各方条件的对应。

通过这一阶段内容的实施,使学生意识到,功能组织与空间限定是一个完整设计中诸多要素的两个方面,它们相互促动,互为条件,而非线性的制约关联。

(4)方案深化过程的整合与建构模块——要求学生结合所掌握的结构、材料、构造知识,扩展深化建筑空间表达的途径,对先期所形成的建筑形态特征进行进一步调整和深入研究,并对方案实施的具体技术措施进行探讨,使建筑设计意图与材质表达、技术特征有机地统一为一个整体。

(5)设计后期的表达、评价与反馈——建筑设计课期终成绩的确定,不同于试卷型考试课,而是以一学期各课程设计成绩的平均值形成本课程最终考试成绩。

对此,本课程在每个课程设计作业完成后都分组进行课程设计答辩。

由设计者先行介绍设计主旨及各环节构思特点,再由本班及其他班的任课教师提出问题,并当堂对设计及表达进行点评。

在此,各阶段的成果评价、总结是作为课程设计过程中的重要环节加以强调的。

建筑设计课过程的各模块在时间的划分上、教学组织上是相对独立的,但相互间在内容上又是前后相继、内在统一的,都是一个完整建筑设计过程不可或缺的基本组成。

2.5 构建基于多元媒介的教学方法体系

结合建筑学设计课特点,在建筑设计授课中,注重不断改进和充实

多媒体教学课件,健全基于多媒体技术的专业课件库;课程设计过程中,注重引导学生有计划、分阶段地使用徒手草图、实体模型、计算机辅助建筑设计手段。

强调徒手草图、实体模型和计算机模型在方案构思及推敲中的重要价值,培养学生具备基于多元媒介形式的创作能力。

3 结语

通过对建筑设计基本理论和设计方法的讲授,结合具体设计题目的训练,使学生了解公共建筑设计的基本理论,掌握建筑设计从题目分析、调查研究、总体布局、方案设计到成果表达、表述全过程的基本方法,为后续设计课程的学习、设计能力的提升奠定坚实的专业基础。

突出了课程建设的优势,形成了课程特色,对于对其他设计类课程的建设同样具有积极的参考价值和良好的示范带动作用。

参考文献

[1] 仲德崑.走向多元化与系统的中国当代建筑教育[J].时代建筑,2007(3):33-35.

[2] 丁沃沃.重新思考中国的建筑教育[J].建筑学报,2004(2):14-16.

[3] 王建国.中国建筑教育发展走向初探[J].建筑学报,2004(2):5-7.。