第二章·概念

- 格式:ppt

- 大小:237.00 KB

- 文档页数:93

第二章 《概念》练习题答案

(第一次作业)

一、指出下列各题中标有横线的概念的种类(是单独概念还是普遍概念?是肯定概念还是否定概念?是集合概念还是非集合概念?)

1. 美术作品:普遍概念,肯定概念,非集合概念。

2. 非司机:普遍概念,否定概念,非集合概念。

3. 中国女子排球队:单独概念,肯定概念,集合概念。

4. 孔乙己:单独概念,肯定概念,非集合概念。

5. 中国人:普遍概念,肯定概念,集合概念。

6. 机关干部:普遍概念,肯定概念,集合概念。

二、对下列概念各作一次概括和限制。

1. 资本主义国家:国家(概括);发达资本主义国家(限制)

2. 机电产品:产品(概括);洗衣机(限制)

3. 脑力劳动者:劳动者(概括);教师(限制)

4. 小说:文学作品(概括);短篇小说(限制)

(注:以上答案不唯一)

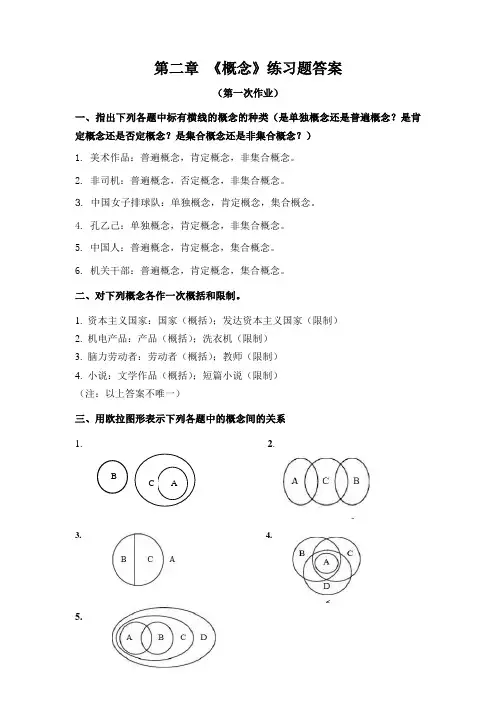

三、用欧拉图形表示下列各题中的概念间的关系

1. 2.

3. 4.

5.

四、指出下列语句在概念运用或表述方面存在的逻辑错误

1. 答:概念“白话小说”与“文言小说”之间是矛盾关系,一部小说不可能既不是白话小说,又不是文言小说。

2. 答:水不是肥料,把概念“肥料”划分为“氮肥”、“磷肥”、“钾肥”和“水”等,犯了“多出子项”的逻辑错误。

3. 答:“词汇”通常用作集合概念,而这里应当使用非集合概念,也就是错把集合概念当作非集合概念使用了。

可以把语句中的“词汇”改为“词”。

4. 答:灯的种类很多。

这里的概念“灯”应当限制为“电灯”。

5. 答:任何学校所发的毕业证书都是文凭。

犯了“定义过窄”的逻辑错误。

第二章概念1、教学基本要求:通过本章的学习,使学生明确什么是概念及其概念的两个基本逻辑特征;掌握概念和语词的关系;明确概念的种类和概念间的关系;掌握下定义和划分的方法并能依据定义或划分的规则分析定义或划分是否正确;掌握概念的限制和概括的方法。

从而对概念这种思维形式的逻辑问题有所了解,2、教学重点:概念的性质;概念的两个逻辑基本特征;概念和语词的关系;概念的种类;概念间的关系定义的规则;划分的规则;概念的限制和概括3、教学难点:集合概念和非集合概念;欧拉图表达概念间的关系4、计划学时:9第一节概念的概述一、概念的含义概念是反映思维对象本质属性的思维形式。

本质属性:特有属性中根本性的、基础性的,决定其他特有属性的那些特有属性。

本质属性反映为深刻的概念即科学概念,它把握的是对象的必然的性质,如科学的“人” 的概念、“金”的概概念的形成和存在必须依赖于语词,每一概念都是同与它相应的语词一起形成,并用语词把它确定下来、巩固起来和表达出来的。

但是,概念和语词之间并不是一一对应的。

这表现在:第一,任何概念都必须通过语词来表达,但不是所有的语词都表达概念。

在汉语中,语词分为实词和虚词两大类,实词都是表达概念的,而虚词一般不表达概念。

第二,同一概念可以用不同的语词来表达。

例如“马铃薯” 、“土豆”和“洋芋” ,“宇宙观”和“世界观” ,“诉讼”和“打官司” ,其中每一组语词所表达的都是同一概念。

第三,同一语词在不同的语境中可以表达不同的概念。

例如“逻辑” 一词,既可以用来表达“客观规律”这个概念,还可以用来表达“逻辑学”这个概念。

二、概念的逻辑特征概念有两个基本的逻辑特征,即内涵与外延。

概念的内涵是指概念所反映的对象的特有属性,概念的外延是指概念所反映的对象。

例如,“商品” 这个概念的内涵是“用来交换的劳动产品” ,其外延是“一切投入市场交换的各种类型的劳动产品” 。

“法律”这个概念的内涵是“经国家制定或认可的、体现统治阶级意志的、由国家强制力保证执行的行为规范” ,其外延是“一切成文法和不成文法” 。

普通逻辑学教案(二)第二章-概念第二章概念[目的和要求]使学生理解概念的本质、概念的基本特征(内涵和外延)、概念的种类及其语言达形式,以及概念之间的关系;帮助学生掌握明确概念的逻辑方法;培养学生在思维过程中准确地理解和使用概念,以便正确地进行判断和推理。

[课时] 6课时[要点] 一、什么是概念二、概念的基本特征三、概念的种类与相互间的关系四、概念的限制和概括五、定义和划分第一节概念的概述一、什么是概念概念是反映事物本质属性或特有属性的思维形式。

概念是对象本质属性在人脑中的反映形式,属于意识的范畴,并非客观对象本身,因而它具有主观性。

由于概念是主观对客观事物的反映,因而它不能脱离客观。

如果没有客观事物,那就根本不可能有对客观事物的反映,可见,概念又不是完全脱离客观的纯主观的东西。

所以,概念是主观性和客观性的统一。

二、概念与语词(1)概念与语词的联系语词是概念的语言形式,概念是语词的思想内容。

有的概念用一个词来表达,有些概念则用词组来表达。

(2)概念与语词的区别第一,所有的概念都要用词语来表达,但并非所有的语词都表达概念。

一般来说,汉语中的实词是表达概念的。

虚词一般不表达概念。

第二,不同的语词可以表达同一个概念。

第三,同一个语词可以表达不同的概念。

由于语境不同,同一个语词也可以表示不同的概念。

举例:“阎锡山登报征求下联”1937年,阎锡山经过无锡,游览了锡山,写了上联:阎锡山过无锡登锡山锡山无锡登报征求下联,当时无人能对。

你能对吗?请能对者在纸上写出下联交给我。

8年后,范长江随陈毅同志到天长县采访。

范对陈毅说:“阎锡山的绝句我对上了,是‘范长江到天长望长江长江天长’。

”陈毅连声赞道:“妙!妙!长江,才子也。

”三、概念的内涵和外延1.概念的内涵和外延的特征概念反映对象的本质属性,同时也就反映了具有这种本质属性的对象,因而概念有客观的内容和确定的范围,这两方面分别构成了概念的内涵和外延。

概念的内涵就是指反映在概念中的对象的本质属性或特有属性。