德国宗教改革和女性教育与职业书单

- 格式:docx

- 大小:14.94 KB

- 文档页数:1

有关于德国文化的书德国是一个历史悠久、文化博大精深的国家,其文化遗产深受世界各地人民的喜爱和推崇。

如果你想深入了解德国文化,以下是一些值得推荐的书籍:1.《德国简史》(Deutsche Geschichte简体中文版)这本书是德国历史的一部分,作者将德国历史分为三个部分:中世纪、现代和当代,通过对历史事件的描述和分析,展示了德国文化的发展轨迹。

阅读这本书可以帮助读者深入了解德国文化的起源和演变。

2.《德国文化史》(Kulturgeschichte Deutschlands)这本书是一部权威的德国文化史,对德国文化的发展进行了全面深入的描述和分析。

书中介绍了德国文化的各个方面,包括艺术、音乐、文学、哲学等。

阅读这本书可以让读者更好地了解德国文化的独特性和魅力。

3.《德国人的本质》(Die Deutschen: Unsere Besten und Mngel)这本书是德国作家尼克·齐格蒙德的作品,他通过对德国人的性格特点和习惯进行分析,展示了德国文化的内在特质。

这本书可以让读者更好地了解德国人的生活方式和价值观念,从而更好地了解德国文化。

4.《德国哲学史》(Geschichte der deutschen Philosophie)德国是哲学的发源地之一,许多重要的哲学家都出自德国。

这本书介绍了德国哲学的发展历程和思想家的主要作品,对于了解德国文化的哲学思想和精神有着重要的意义。

5.《德国文学史》(Geschichte der deutschen Literatur)德国文学在欧洲文化中占有重要地位,许多著名的文学作品都来自德国。

这本书通过对德国文学的发展历史和作品的分析,展示了德国文学的特点和价值。

阅读这本书可以让读者更好地了解德国文学的丰富性和多样性。

以上是一些关于德国文化的值得推荐的书籍,它们可以帮助读者更好地了解德国文化的历史、特点和内涵。

无论是学习德语、留学德国还是对德国文化感兴趣,这些书籍都可以帮助读者更好地了解德国文化的魅力。

介绍德国人的书籍知乎

德国人的书籍涉及众多领域,从文学作品到历史著作、哲学思考、社会研究以及科学领域。

以下是一些著名的德国人书籍:

1. 《堂吉诃德》金·塞万提斯

这部著名的西班牙小说被广泛认为是西班牙文学的巅峰之作。

它讲述了一个农民骑士谭吉诃德和他的侍从桑乔·潘萨共同经历的奇幻历险。

2. 《安娜·卡列尼娜》列夫·托尔斯泰

这部小说可谓是俄罗斯文学的代表作之一,它通过主角安娜·卡列尼娜的爱情故事,深刻揭示了19世纪俄罗斯上层社会的伦理、道德和文化观念。

3. 《小妇人》路易莎·梅·奥尔科特

这是一部经典的美国小说,讲述了四个马其顿姐妹的成长经历、奋斗和爱情。

小说所描绘的家庭生活和成长过程深深地影响了许多女性的学习和内心世界。

4. 《黑塔》斯蒂芬·金

乔治·鲁斯曼经典人物及奇幻小说的灵感深处,斯蒂芬·金的《黑塔》述说了主人

公罗兰的不断寻找“黑塔”的冒险过程,深深地吸引了读者的眼球和心灵。

5. 《事业心导向》彼得·F·德鲁克

这本经典的管理学书籍讲述了如何在事业和生活中寻找平衡,并制定一个有效的“职业生涯计划”。

以上这些书籍仅是德国人所涉及的经典和代表作之一,每一本都值得我们细心品味和阅读。

妇女解放主题的作品妇女解放主题的作品是当代文学、电影、艺术等领域的重要主题之一。

这些作品呼吁消除性别歧视,提高女性的社会地位和权利。

本文将介绍一些妇女解放主题的作品,并分析它们对社会产生的影响。

妇女解放主题的作品最早出现在 20 世纪初期,当时西方国家开始出现女权主义运动。

这些作品旨在揭示女性在社会中的劣势地位,并呼吁性别平等。

其中一些著名的作品包括:1. 《第二性》(The Second Sex) by 西蒙娜·德·波伏娃 (Simone de Beauvoir)《第二性》是一本女性主义哲学著作,于 1949 年首次出版。

这本书引起了广泛的讨论和影响,它认为女性在社会中被视为“第二性”,她们的生命经验与男性有着本质的不同,女性应该摆脱男性主导的社会结构对她的限制,追求自我实现。

2. 《女性神话与伟大变革》(Women"s Mythology and Great Change) by 阿芙拉·哈克 (Afra Hirschfeld)《女性神话与伟大变革》是一本女性主义心理学著作,于 1981 年首次出版。

这本书分析了女性在神话和传说中的形象,以及这些形象如何反映女性在社会中的地位。

作者认为,女性应该放弃她们在传统社会中的被动角色,追求自我实现。

3. 《女性的艺术》(A Room of One"s Own) by 弗吉尼亚·伍尔芙 (Virginia Woolf)《女性的艺术》是一本女性主义文学著作,于 1929 年首次出版。

这本书认为,女性在文学和艺术领域中被边缘化,她们应该追求自己的创作空间和自由。

这本书为女性艺术家和作家树立了榜样,鼓励她们追求自我实现。

这些妇女解放主题的作品对社会产生了深远的影响。

它们促进了女性主义运动的发展,并提高了女性的社会地位和权利。

女性力量的展现中学生阅读的女性主义题材书籍推荐作为一名教育者或家长,我们要给予中学生们更多的机会去了解女性主义的重要性以及女性力量的展现。

通过阅读女性主义题材的书籍,他们可以更深入地理解性别平等和女性权益的重要性,并找到自己在这个问题上的立场。

本文将为大家推荐几本适合中学生阅读的女性主义题材书籍。

1.《小妇人》——路易莎·梅·奥尔科特《小妇人》是一部经典的女性文学作品,也是女性主义题材的代表之一。

这本书描述了四个姐妹在乡村生活中的成长和奋斗,展现了女性在19世纪的美国社会中所面临的挑战和机遇。

通过读这本书,中学生们可以了解到女性在传统家庭角色中的局限,以及她们如何通过坚持自己的梦想和追求自主权益来展现自己的力量。

2.《劳伦斯先生与朱丽叶小姐》——露西·尤默森·塞勒《劳伦斯先生与朱丽叶小姐》是一本关于现代女性主义的小说,它讲述了一个年轻女性在一个极权主义社会中挣扎和反抗的故事。

该书提出了关于女性权益、性别歧视和爱情的深刻思考,激发了中学生对于个人自由和平等的思考。

3.《喜禾与嘉莉欧》——莎拉·万达·杜兰特《喜禾与嘉莉欧》是一部充满幽默和智慧的作品,它描述了两个女孩追求自己梦想的故事。

这本书以其幽默而真实的描写方式,向读者传达了女性追求自由和独立的重要性。

通过这部小说,中学生们可以学到无论性别或社会条件如何,都应该追求自己的梦想和热爱。

4.《女性主义简史》——佩妮·弗雷泽《女性主义简史》是一本为中学生量身打造的女性主义入门书籍。

它概述了女权运动的历史和核心概念,向读者介绍了女性主义的基本原则和目标。

这本书为中学生提供了一个了解女性主义的整体框架,帮助他们深入理解女性力量的展现与争取性别平等的重要性。

5.《我是马拉拉》——马拉拉·优素福扎《我是马拉拉》是一本真实的自传体作品,它讲述了巴基斯坦女孩马拉拉在争取教育权益和反对恐怖主义的斗争中展现出的坚韧和勇气。

读书笔记:第斯多惠(德)《德国教师培养指南》(2007-10-31 13:44:56)分类:【博览推荐】标签:学习公社教师的崇高任务教师不但本身要进行自我教育,自我完善,同时还要教育别人。

教师应当以教育事业为终身职业,自我教育也是终身教育。

因此意义更为深远。

教师要使别人获得真正的生活,就得发动别人去追求真、善、美,最大限度地发挥他们的天资和智力。

认识了这一崇高的任务,教师就得首先开始自我修养。

教师要言行一致,身体力行,不但要倾听真理,学习真理,而且更重要的是把自己内心拥护的真理和自己的实际生活,思想与意志紧密地联系起来,融为一体,这是教师的自我完善,做不到这一点,就不可能做一个有思想有抱负的真正的人。

教师必须明确地认识到:1、一个人一贫如洗,对别人决不可能慷慨解囊。

凡是不能自我发展,自我培养和自我教育的人,同样也不能发展、培养和教育别人;2、教师只有先受教育,才能在一定程度上教育别人;3、教师只有诚心诚意地自我教育,才能诚心诚意地去教育学生。

一个好教师从个人和别人的许多宝贵经验中切身体会到,一个人要有所作为,与其说是用本身的知识去影响人,还不如说是用自己的思想行为来培养教育人。

为真理而奋斗是一种种快乐无穷的事业,这事业明明赐给了人们,让人去探求全部的真理,并献身于这种纯洁的事业。

谁认识到这一点,真理就会为他打开大门。

文化的兴衰取决于教育事业。

我们应当为了文化和教育事业而追求更高尚的事物。

谁在这方面作出了成绩,别人也会分享幸福。

因为真正的教育能和上帝的王国相媲美,能变成上帝的尘世王国。

在追求真、善、美的征途上,肯定会由于人类的弱点或种种原因遇到重重困难和阻力,但是为了一个崇高的目的不要气馁,不要心灰意懒,要鼓足勇气,不屈不挠,勇往直前。

健康的人就是精神重于肉体的人,人类的使命超出尘世的一切。

一个大公无私、忘我工作的人,只要满足了他对精神生活的需求,他就会感到无比的欢乐,找到了真正的生活。

这样崇高的人即使不要报酬也无关紧要,包括尘世上的一切,甚至财宝。

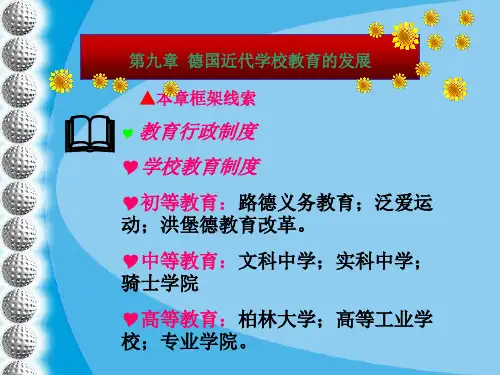

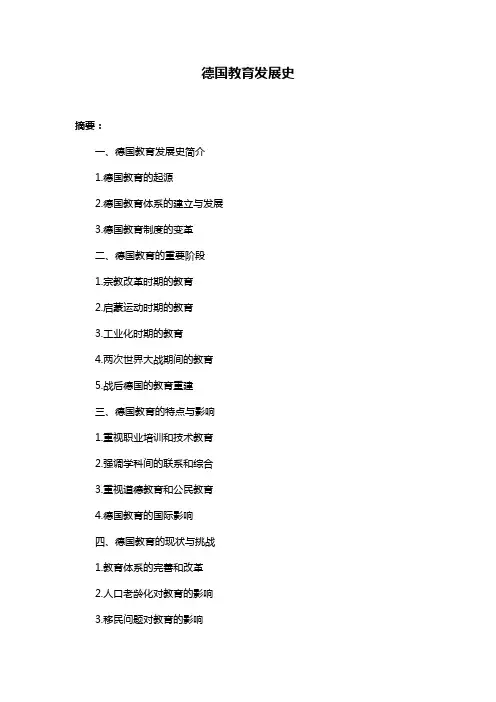

德国教育发展史摘要:一、德国教育发展史简介1.德国教育的起源2.德国教育体系的建立与发展3.德国教育制度的变革二、德国教育的重要阶段1.宗教改革时期的教育2.启蒙运动时期的教育3.工业化时期的教育4.两次世界大战期间的教育5.战后德国的教育重建三、德国教育的特点与影响1.重视职业培训和技术教育2.强调学科间的联系和综合3.重视道德教育和公民教育4.德国教育的国际影响四、德国教育的现状与挑战1.教育体系的完善和改革2.人口老龄化对教育的影响3.移民问题对教育的影响4.应对未来教育挑战的策略正文:德国教育发展史悠久,可以追溯到中世纪。

本文将简要介绍德国教育的发展历程、重要阶段、特点与影响,以及当前教育现状与挑战。

一、德国教育发展史简介德国教育的起源可以追溯到中世纪,当时的教育主要依赖教会。

随着德国各邦国的统一,教育体系逐渐建立并发展。

19 世纪,德国教育制度经历了一场重大变革,开始实行普及义务教育。

二、德国教育的重要阶段1.宗教改革时期的教育:马丁·路德主张人人可以阅读《圣经》,因此推动了对普及教育的要求。

宗教改革家们还提倡拉丁文和希腊文的学习,为科学研究奠定基础。

2.启蒙运动时期的教育:启蒙运动强调理性思考,促使教育观念发生变革。

此时,教育不再仅仅是为了培养神职人员,也开始关注对国家有用的人才。

3.工业化时期的教育:随着工业化的发展,德国教育开始重视职业培训和技术教育。

这使得德国在技术领域迅速崛起,成为世界强国。

4.两次世界大战期间的教育:这段时期,德国教育受到国家主义和民族主义的影响,强调民族精神和意识形态的灌输。

5.战后德国的教育重建:战后德国的教育重建以民主教育和消除纳粹思想残余为核心,为德国的再次崛起打下基础。

三、德国教育的特点与影响1.重视职业培训和技术教育:德国教育强调实践和技能培训,为德国经济发展培养了大批高素质人才。

2.强调学科间的联系和综合:德国教育注重跨学科研究,培养学生具备全面的素质和综合能力。

西方近代教育改革相关的书籍

在西方近代教育改革中,有许多重要的书籍值得我们关注。

其中,最为著名的是杜威的《民主主义与教育》。

这本书详细阐述了杜威的教育理念,即教育应该培养人的独立思考和创新能力,以适应不断变化的社会环境。

杜威主张通过实践和经验来学习,反对传统的死记硬背和机械式的学习方法。

他认为,教育应该是一种民主的过程,每个人都应该有平等的机会接受教育,并且应该根据自己的能力和兴趣来选择适合自己的学习方式。

另外一本书是布鲁纳的《教育过程》,这本书提出了“发现学习”的理念。

布鲁纳认为,学习应该是主动的、积极的,而不是被动的、消极的。

他主张通过问题解决的方式来学习,让学生在探究过程中自己发现知识和规律,从而培养他们的思维能力和创新能力。

这些书籍对西方近代教育改革产生了深远的影响,帮助人们理解教育的本质和目的,以及如何改革教育以适应现代社会的发展需要。

德国文化相关的书

以下是一些与德国文化相关的书籍推荐:

1.《德国简史》:这本书是德国历史的一部分,作者将德国历史分为三个部分:中世纪、现代和当代,通过对历史事件的描述和分析,展示了德国文化的发展轨迹。

2.《德国文化史》:这本书是一部权威的德国文化史,对德国文化的发展进行了全面深入的描述和分析。

3.《一个德国人的故事》:塞巴斯蒂安·哈夫纳的自传体作品,描述1914年到1933年德国的经济社会崩溃的状况,并分析希特勒上台的原因,是了解这段历史的重要参考。

4.《文化震撼之旅——德国》:作者是留德多年的德国人,对德国文化、生活习俗、常用德语、历史、思维、情结等都有详尽解释,是专门写给留学或定居德国的人的书。

5.《德国通史》:阐述了德国的兴盛之道,透视了其成功走进现代化的历程。

揭示了德意志民族的禀赋和创造力,展现了其所开创的现代文明。

6.《德意志史》:从政治、经济、社会、文化、精神等各方面全面而简洁地回答了德意志史的相关问题,并努力跳出民族国家的框架,从更为广阔的全球史视野来解读一个民族的成长历程。

此外,还有《权力与自由:德国现代化新论》、《德意志道路:

现代化进程研究》、《德国文化解读一人类文化苍穹的双子星座》、《德国历史中的文化诱惑》等,这些书籍都有助于深入了解德国文化。

近代德国教育讲义第一节德国近代教育制度发展概况一、政治经济背景17~19世纪初,英国、法国都经历了资产阶级工业革命,资本主义经济迅速发展。

其时,德国还是由普鲁士、奥地利等大小城邦国组成的封建联盟式的农业国。

农业人口占70%以上,资产阶级在政治上软弱但向往革命。

1848年3月建立二元制君主立宪之后,工业高速发展,到50、60年代形成了重工业为先导的模式,成为居美国之后的第二工业强国。

二、教育制度的发展1、新教派控制教育时期16世纪中叶,路德宗教改革产生的路德派和后来的虔信派为发展新教势力十分重视教育。

二派的教育势力各有侧重:路德派:初等学校、拉丁中学和文法中学(文科中学的前身)、大学。

虔信派:贫民学校(免费)、初等学校、拉丁学校和师范学校。

2、各城邦国分权管理时期1)颁布教育法令实现国家化①腓特烈二世学校教育法令(1763)规定5~12岁的儿童必须到学校受教育,否则对家长实行罚款。

②1794年普鲁士颁布《民法》被称为世俗教育的“大宪章”规定各级学校均系国家机构,管理和教育青年是学校的职责,设立学校要经国家允许,所有公立学校都要接受政府的监督、观察。

2)设立学校教育管理机构1787年普鲁士成立高级学校委员会负责管理中等、高等学校。

3)实科中学的建立实科中学最早出现了18世纪的德国,比英国、法国早了一个世纪。

它是一种即具有普通教育性质,又具有职业教育性质的新型学校。

1708年虔信派教徒席姆勒在哈勒创办“数学、力学、经济学实科中学”1747年赫克在柏林开办“经济学、数学实科中学”。

3、洪堡德教育改革时期1)泛爱主义学校运动泛爱主义学校运动是法国资产阶级反对封建的启蒙教育运动,以学习、移植卢梭教育思想为宗旨,主张热爱儿童,让儿童自由发展。

代表人物是巴西多。

泛爱主义学校以户外活动和游戏为重要课程。

2)新人文主义运动新人文主义运动与泛爱主义学校运动相呼应,是德国新兴资产阶级的革命愿望在意识形态上的反映。

它打着学习和发扬古希腊文化一切珍贵和有用东西的旗号,被称为第二文艺复兴运动。

《女性学》课程参考文献资料一、教学参考书目(文本类型)第一章概论1、刘霓《西方女性学起源、内涵与发展》,社会科学文献出版社,2001年2、魏国英、王春梅《女性学理论与方法》,北京大学出版社,2002年3、韩贺南《马克思主义妇女观概论》,中国妇女出版社,2002年4、刘倪《西方女性学》,中国社会科学出版社,2001年5、鲍晓兰《西方女性主义研究评介》,生活·读书·新知三联书店,1995年第二章女性的特质与特征1、时蓉华《两性世界——男女性别差异的心理剖析》,华东师范大学出版社,1992年2、贝蒂弗里丹(美)《女性的奥秘》,台湾,巨流图书公司,1978年3、钱铭怡等《女性心理与性别差异》北京大学出版社,1995年4、林志斌、李小云《性别与发展导论》,中国农业大学出版社,2001年5、美国波士顿妇女健康写作集体《我们的身体我们自己》,知识出版社,1998年第三章社会性别理论1、王政、杜芳琴《社会性别选译》,生活·读书·新知三联书店,1998年2、郑新蓉、杜芳琴《社会性别与妇女发展》,陕西人民教育出版社.,2000年3、西蒙娜·德·波伏娃.《第二性》,中国书籍出版社,2002年4、李慧英《社会性别与公共政策》,当代中国出版社,2002年5、马元曦《社会性别与发展译文集》,生活·读书·新知三联书店,2000年第四章女性与就业1、闵家胤《阳刚与阴柔的变奏——两性关系与社会模式》,中国社会科学出版社,19952、贺善恺《当代中国转型期社会形态研究》,学林出版社,2004年3、安树芬《现代女性人才资源开发》,中国妇女出版社,1999年4、罗萍《妇女婚姻与劳动权益保护》,中国妇女出版社,2000年5、金一虹《妇女就业研究综述》《中国妇女研究年鉴1996——2000》,中国妇女出版社,2004年第五章女性参与权力1、张晓玲《妇女与人权》,新华出版社,1998年2、李银河《女性权利的崛起》,中国社会科学出版社,1997年3、强海燕《性别差异与教育》,陕西人民教育出版社,2000年4、Kate Millett(美)《性的政治》,社会科学文献出版社,1999年第六章女性与婚姻家庭1、恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》,人民出版社2、徐安琪《世纪之交中国人的爱情和婚姻》,中国社会科学出版社,1997年3、李银河《中国女性的情感与性》,今日中国出版社,1998年4、汪玢玲《中国婚姻史》,上海人民出版社,2001年第七章女性与文化1、孙青《走向新世纪的职业女性》,中国社会科学出版社,1996年2、吴晓英《科学、文化与性别》,中国社会科学出版社,2000年3、石彤《社会转型时期的社会排挤》,北京大学出版社,2004年4、赵东玉、李健胜《中国历代妇女生活掠影》,沈阳出版社,2003年第八章女性与发展1、孟宪范《社会转型中的中国妇女》,中国社会科学出版社,2004年2、郑必俊《中国社会与中国妇女》,北京大学出版社,2001年3、金一虹、刘伯红《世纪之交的中国妇女与发展》,南京大学出版社,1998年4、康泠《妇女发展与对策》,当代中国出版社,1998年5、约翰·奈斯比特《女性大趋势》,新华出版社,1993年二、教学参考资料(影像类型)1、中央电视台《二十世纪中国女性史》(VCD光盘,共10张,中国国际电视总公司出版发行)《二十世纪中国女性史——天足运动》《二十世纪中国女性史——兴办女学》《二十世纪中国女性史——先行者与后继者》《二十世纪中国女性史——家的围城》《二十世纪中国女性史——新的女性》《二十世纪中国女性史——战争与女性》《二十世纪中国女性史——婚姻革命》《二十世纪中国女性史——生育革命》《二十世纪中国女性史——半边天》《二十世纪中国女性史——多元化的妇女生活》2、《熟视无睹的性别偏差》(VCD教学光盘,中华女子学院发行)3、《耳濡目染的民俗文化》(VCD教学光盘,中华女子学院发行)4、《两性新视野》(VCD教学光盘,内部发行)5、《我关注,我记录》(中央电视台“三八”特别节目)6、《宋氏三姐妹》(DVD光盘)7、《武则天》(DVD光盘)8、《红色娘子军》(DVD光盘)9、《简爱》(DVD光盘)。

介绍宗教改革的书

【实用版】

目录

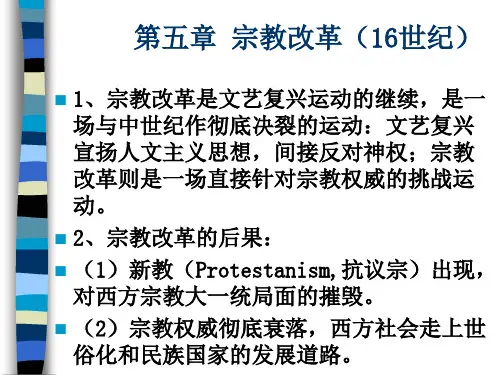

一、宗教改革的背景与意义

二、宗教改革的主要内容

三、宗教改革的影响与后果

四、推荐的书籍

正文

一、宗教改革的背景与意义

宗教改革是 16 世纪欧洲发生的一场重要的社会政治运动,它标志着中世纪向近代的过渡,对欧洲乃至世界历史产生了深远的影响。

在这场改革中,新兴资产阶级借助宗教改革,推翻了封建宗教制度,建立了符合资本主义发展的新制度。

在这一背景下,宗教改革具有重要的历史意义。

二、宗教改革的主要内容

宗教改革的主要内容包括以下几个方面:

1.反对教皇权威:宗教改革家们认为教皇的权威是错误的,他们主张教会应该回归基督教的原始教义,摆脱教皇的控制。

2.翻译圣经:宗教改革家们提倡将圣经翻译成各国语言,让普通民众也能够阅读和理解圣经,而不仅仅局限于拉丁语。

3.建立民族教会:宗教改革家们主张建立与国家相对应的民族教会,摆脱罗马天主教会的统治。

三、宗教改革的影响与后果

宗教改革对欧洲社会产生了深远的影响,它不仅推动了欧洲的宗教分裂,也促进了欧洲民族国家的形成,推动了资本主义的发展。

同时,宗教

改革也导致了长期的宗教战争,对欧洲社会产生了巨大的破坏。

四、推荐的书籍

对于想要深入了解宗教改革的读者,我推荐阅读埃里克森的《欧洲宗教改革史》和马斯特的《宗教改革的历史背景与影响》。

工业化时期德国的女子教育探析作者:郜芳芳来源:《知音励志·社科版》2017年第03期德国作为欧洲传统国家,长期以来,女子的教育问题并没有得到社会的广泛关注。

随着工业革命的发展,社会开始对女性重新定位。

传统的“男主外,女主内”的观念已发生了转变。

女性开始走出家门,积极参与市场机制下的工作竞争,并且开始追求她们享有的合法权益。

教育权是女子性合法权利的最主要体现,也是提高她们地位的最有力手段。

本文着重分析促进这一时期德国女子教育发展的原因,进而分析女性社会地位的转变对近代德国产生的影响。

【关键词】工业化;德国;女子教育1 中世纪教会女子教育的发展中世纪的时候,教会垄断教育的发展。

在世俗教育获得发展之前,以为宗教服务为核心理念的修道院承担着教育的任务。

他们积极推行教育,以培养更对虔诚的传教士为目的。

但正是因为这一举措,客观上推进了近代教育的发展。

由于受宗教思想的影响,这时期教会的教育发展表现出很大的局限性。

比如:针对不同性别,教会实施不同的教育方法,推行不一样的教育理念。

对女孩的教育,侧重点是灌输她们对上帝的爱与奉献精神。

所以圣洁的修道院是最适合她们的教育场所,圣经也变成了女孩们的最主要学习资料,因此,有学者认为:“中世纪为女孩提供教育主要是一种基督教现象”。

这一时期,虽然教育的主要方式是占主导地位的教会教育,但是世俗教育也开始慢慢兴起。

但是女孩被排除在世俗教育之外,接受教育的个别女孩子,也是主要在修女院接受教育。

早期修道院的教育内容也是有限制的,其中以宗教知识,包括诗歌、礼拜仪式、古典文学研充、阅读方法、人文主义、经院哲学、圣徒传记等为主要教学内容。

教学活动一般按照一定的步骤进行:最基础的部分是学习字母的发音和音节;其后是阅读新旧约圣经、布道辞、教会法令、圣徒传记、修会会规、宗教音乐等。

教学内容固定化,教学方式也偏向单一,主要以要求学生死记硬背为主。

然而在中世纪的西欧,并不是任何一个女孩子都可以进入修道院学习的,由于受到财产和血统的限制。