最新二章中国的自然环境

- 格式:ppt

- 大小:1.33 MB

- 文档页数:34

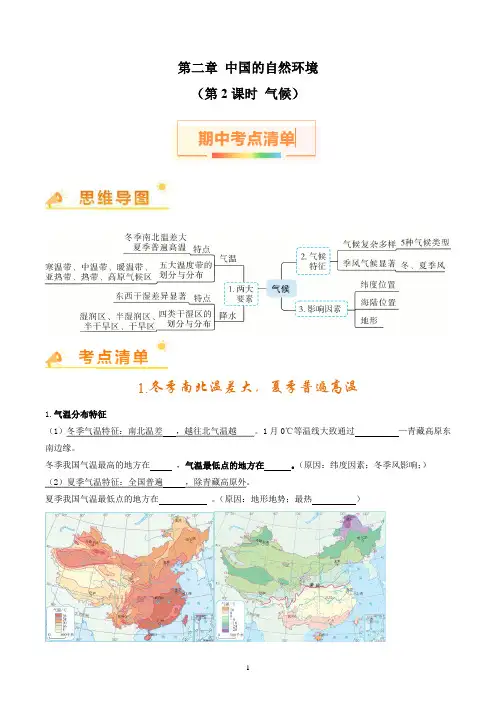

第二章中国的自然环境(第2课时气候)1.冬季南北温差大,夏季普遍高温1.气温分布特征(1)冬季气温特征:南北温差,越往北气温越。

1月0℃等温线大致通过—青藏高原东南边缘。

冬季我国气温最高的地方在,气温最低点的地方在。

(原因:纬度因素;冬季风影响;)(2)夏季气温特征:全国普遍,除青藏高原外。

夏季我国气温最低点的地方在。

(原因:地形地势;最热)【易错点】我国夏季最冷的地方是黑龙江漠河县的北极村。

(×)【解析】由于纬度原因,纬度越高获得的热量越小,因此,我国冬季气温最低的地方是我国黑龙江漠河县的北极村。

但到夏季的时候,我国大部分地区普遍高温,青藏高原由于地势较高,气温相对较低,是我国夏季最冷的地方。

2、温度带:(1)依据:根据各地热量状况的总体差异。

(2)六个温度带与耕作制度、分布的主要地形区:热带亚热带暖温带中温带寒温带青藏高原垂直温度带熟制一年三熟作物水稻地形区云贵高原、长江中下游平原、四川盆地、东南丘陵山东辽东丘陵、黄土高原、华北平原、塔里木盆地东北平原、内蒙古高原、准噶尔盆地青藏高原【巧学速记】我国的南北温差领土面积广,南北跨度大;冬季温差显,北棉南穿夹;夏季普高温,南北差不大;青藏东秦淮,零度等温划;最寒在一月,高温七月夏。

【要点提示】1.(1)大低秦岭—淮河海南岛漠河(2)高温青藏高原吐鲁番盆地2.热带亚热带暖温带中温带寒温带青藏高原垂直温度带熟制一年三熟一年二熟或三熟一年一熟或两年三熟一年一熟一年一熟作物水稻水稻冬小麦春小麦春小麦青稞地形区云贵高原、长江中下游平原、四川盆地、东南丘陵山东辽东丘陵、黄土高原、华北平原、塔里木盆地东北平原、内蒙古高原、准噶尔盆地青藏高原2.东西干湿差异显著1、我国降水的时空分布规律:(1)我国降水的时间分配规律:各地。

(2)我国降水的空间分布规律:。

(3)800毫米等降水量线大致经过:――青藏高原东南边缘。

(4)我国年降水量最大值出现在,最小值出现在。

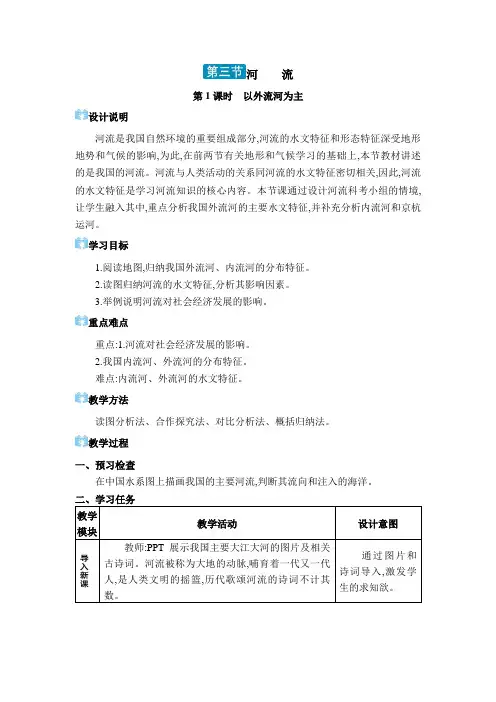

河流第1课时以外流河为主设计说明河流是我国自然环境的重要组成部分,河流的水文特征和形态特征深受地形地势和气候的影响,为此,在前两节有关地形和气候学习的基础上,本节教材讲述的是我国的河流。

河流与人类活动的关系同河流的水文特征密切相关,因此,河流的水文特征是学习河流知识的核心内容。

本节课通过设计河流科考小组的情境,让学生融入其中,重点分析我国外流河的主要水文特征,并补充分析内流河和京杭运河。

学习目标1.阅读地图,归纳我国外流河、内流河的分布特征。

2.读图归纳河流的水文特征,分析其影响因素。

3.举例说明河流对社会经济发展的影响。

重点难点重点:1.河流对社会经济发展的影响。

2.我国内流河、外流河的分布特征。

难点:内流河、外流河的水文特征。

教学方法读图分析法、合作探究法、对比分析法、概括归纳法。

教学过程一、预习检查在中国水系图上描画我国的主要河流,判断其流向和注入的海洋。

蒸发旺盛。

教师:河流在水量、水位、流量、流速、汛期和枯水期、含沙量、结冰期等方面的特征,统称为河流的水文特征。

接下来大家完成任务二,阅读图文,探究真相,描述河流的水文特征。

读教材第43页图2.31,小组合作完成。

(1)找出四条河流在我国的具体位置。

(2)对比找出四条河流流量的异同点,并分析原因。

学生:相同点是四条河流都是夏季流量最大,形成汛期,因为夏季降水多,河流水主要来自大气降水。

不同点是南方河流的流量比北方大,汛期长,因为南方降水多,雨季长。

教师:松花江1、2月会出现断流,为什么?学生:秦岭—淮河一线以北的河流,冬季普遍有结冰现象,因为该地1月均温在0 ℃以下。

教师:松花江在4、5月流量增加,为什么?学生:东北地区,春季气温回升,冰雪消融,会有短暂的汛期(春汛)。

教师:河流的水文特征深受地形地势和气候等因素的影响。

有人这样比喻:“地势是河流之父,气候是河流之母。

”学生:完成河流水文特征与影响因素的连线。

教师:你了解内流河的水文特征吗?PPT展示塔里木盆地图。

第二章中国的自然环境第一节地势和地形1、我国地形的特点:①地形类型多样,山区面积广大;②地势西高东低,呈阶梯状分布。

①地形复杂多样:(在图中找到以下地形区)地形地形区特点平原A 东北平原我国最大的平原黑土地B 华北平原黄土地C 长江中下游平原鱼米之乡高原1内蒙古高原一望无际2黄土高原千沟万壑水土流失严重3青藏高原雪山连绵海拔最高的高原4云贵高原地形崎岖喀斯特地貌广布盆地①准噶尔盆地我国纬度最高的盆地②塔里木盆地我过面积最大的盆地,内部是我国最大的沙漠——塔克拉玛干沙漠①山区面积广大:山地面积约占陆地面积的1/3,山区面积占全国面积的60%。

(山地是我国各地性类型中占比重最大的。

)有利:山区在发展旅游、采矿和农业多种经营方面优势较大,部分水热条件较好的山间盆地和河谷平原,可以发展种植业。

不利:山区地形较为崎岖,交通不便,基础设施建设难度较大。

在开发山区时,应避免发生地质灾害(崩塌、滑坡、泥石流)②地势西高东低,呈阶梯状分布一、二阶梯分界线:昆仑山——祁连山——横断山脉三级阶梯二、三级阶梯的分界线:大兴安岭——太行山——巫山——雪峰山地势西高东低的影响:③柴达木盆地我国海拔最高的盆地,被称为“聚宝盆”④四川盆地天府之国紫色盆地丘陵辽东丘陵山东丘陵东南丘陵山脉分界线两侧地理事物秦岭北侧:北方南侧:南方天山北侧:准噶尔盆地南侧:塔里木盆地大兴安岭东侧:东北平原西侧:内蒙古高原太行山东侧:华北平原西侧:黄土高原巫山西侧:四川盆地东侧:长江中下游平原武夷山西侧:江西省东侧:福建省对气候的影响我国地势西高东低向海洋倾斜,有利于海洋湿润气流深入内地,为我国广大地区带来丰沛的降水。

对河流流使我国许多大江大河自西向东奔流入海。

第二节气候1.我国气候基本特征:气候多样、季风显著。

2.我国冬季最冷的地方是黑龙江漠河镇;夏季最热的地方是新疆的吐鲁番。

夏季最冷的地方是青藏高原降水最多的是台湾的火烧寮降水最少的地方是吐鲁番盆地中的托克逊3.按干湿程度,我国可以分为湿润地区、半湿润地区、半干旱地区、干旱地区。

正文一、我国的自然环境概述八年级上册的第二章主题——我国的自然环境,是一个涵盖广泛的课题。

我国作为一个庞大的国家,拥有着多种多样的自然地理环境及资源。

从东部的沿海平原到西部的高山巍峨,我国的自然环境类型多种多样,包括了森林、草原、盆地和高原等自然地理景观。

在这篇文章中,我将会从不同的角度和深度探讨我国的自然环境,以便更好地了解这个复杂而宏大的主题。

二、我国的自然环境与地理特点1. 我国的地理位置与地形地势我国地处亚洲东部,东临太平洋,陆地疆域东西宽约5500公里,南北长约5000公里。

我国地理位置特殊,南北逐渐升高,西部和北部地势较高,东部和南部地势较低。

这种地理位置和地形地势带来了多样性的气候和自然环境类型。

2. 我国的气候与自然环境我国自然环境与气候有着密切的联系。

我国地处亚洲东部,南北跨度大,因此呈现出了多样的气候类型。

从北方的寒带气候到南方的热带气候,再到西部的高原气候,我国的气候差异显著。

这种多样的气候类型为我国的自然环境带来了多样性,也为生态环境的保护和利用提出了更高的要求和挑战。

三、我国的自然资源1. 我国的水资源我国是一个水资源相对丰富的国家,拥有丰富的江河湖泊和水资源。

我国的主要水系包括长江、黄河、珠江、淮河等,这些水系不仅为我国的农业生产提供了丰富的水源,也为我国的经济发展提供了重要的条件。

然而,随着工业和城市化的快速发展,我国的水资源也面临着严峻的挑战和问题,包括水污染、水资源过度开发和利用等。

2. 我国的森林资源我国是世界上森林资源比较丰富的国家之一,森林覆盖率较高。

我国的森林资源不仅为生态环境提供了重要的保护和生态功能,也为我国的木材、药材和其他森林资源的开发提供了丰富的条件。

然而,随着人口的增加和经济的发展,我国的森林资源也面临着严峻的挑战和问题,包括森林破坏、森林资源过度开发和利用等。

四、我国的自然环境保护与可持续发展1. 自然环境保护意识的提高随着人们对环境保护意识的提高,我国政府和社会各界对自然环境的保护和可持续发展也越来越重视。

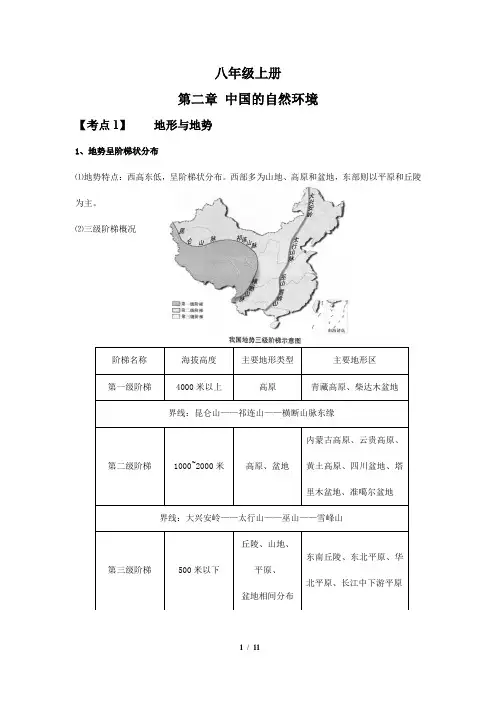

八年级上册第二章中国的自然环境【考点1】地形与地势1、地势呈阶梯状分布⑴地势特点:西高东低,呈阶梯状分布。

西部多为山地、高原和盆地,东部则以平原和丘陵为主。

⑵三级阶梯概况阶梯名称海拔高度主要地形类型主要地形区第一级阶梯4000米以上高原青藏高原、柴达木盆地界线:昆仑山——祁连山——横断山脉东缘第二级阶梯1000~2000米高原、盆地内蒙古高原、云贵高原、黄土高原、四川盆地、塔里木盆地、准噶尔盆地界线:大兴安岭——太行山——巫山——雪峰山第三级阶梯500米以下丘陵、山地、平原、盆地相间分布东南丘陵、东北平原、华北平原、长江中下游平原⑶我国地势西高东低呈阶梯状分布对我国气候、河流、交通产生的影响:①对气候的影响:我国地势西高东低向海洋倾斜,有利于海上的湿润气流向我国内陆推进,为我国广大地区带来了丰沛的降水。

②对河流的影响:西高东低的地势,造成我国的大江大河自西向东奔入海洋;河流从高一级阶梯向低一级阶梯流动时,落差大,产生巨大的水能。

③对交通的影响:向东流淌的大河沟通了我国东西的交通,方便了沿海和内陆的联系,但阶梯交界处的高大山脉成为我国东西交通上的巨大障碍。

2、地形复杂多样⑴四大高原的特点青藏高原:世界屋脊,冰川广布、雪山连绵。

黄土高原:世界上面积最广的黄土分布区,千沟万壑、支离破碎。

云贵高原:喀斯特地貌广布,地表崎岖不平。

内蒙古高原:我国第二大高原,地面坦荡、一望无垠。

⑵三大平原特点东北平原:我国面积最大的平原,地势坦荡,黑土广布。

华北平原:我国最完整的平原,又称“黄淮海平原”。

长江中下游平原:我国最低平的平原,河湖密布,著名的“鱼米之乡”。

⑶四大盆地特点塔里木盆地:我国面积最大盆地,有我国最大沙漠——塔克拉玛干沙漠和我国最大内流河——塔里木河。

准噶尔盆地:我国面积第二大盆地,相对湿润。

柴达木盆地:我国地势最高的盆地,有“聚宝盆”之称。

四川盆地:也称“紫色盆地”,西部有面积较大的成都平原,农业发达,物产丰富,有“天府之国”的美誉。

第二章中国的自然环境第一节地形和地势1 我国的地形特点:地形复杂多样,山区面积广大。

2 山区的优势:适宜发展林业、牧业、旅游业、采矿业;劣势:地面崎岖,交通不便。

3地形的骨架是山脉。

4 我国的地势特点:地势西高东低,呈阶梯状分布。

5一二级阶梯分界线:昆仑山脉-祁连山脉-横断山脉;二三级阶梯分界线:大兴安岭-太行山脉-巫山-雪峰山。

6 我国地势特点的影响:(1)对气候:便于海上的湿润气流深入内陆,使我国东部地区形成丰沛的降水。

(2)对水运:方便东西交通,沟通沿海与内陆的交通。

(3)对河流流向:使我国许多大河自西向东流。

(4)对水能:河流阶梯交界处,落差大,水流急,水能丰富。

7 我国的主要山脉(图2.6)四大高原、四大盆地、三大平原、三大丘陵(图2.2)地形占比(图2.3)三级阶梯分界线(图2.9)山脉两侧地形区(表2.1)第二节气候1我国冬季气温分布特点:南北温差很大。

(主要影响因素:纬度位置)2我国夏季气温分布特点:大部分地区普遍高温。

3我国夏季只有青藏高原等少数地区气温相对较低,影响因素是:地形。

4 我国的温度带划分:自北向南为寒温带、中温带、暖温带、亚热带、热带,还有一个特殊的青藏高原区。

5 气温的影响:(1)暖温带水果:苹果、梨;亚热带:柑橘;热带水果:椰子、香蕉。

(2)对传统民居:北方:冬季寒冷-墙体较厚-保暖;南方:夏季湿热-高大宽敞-通风透气。

6我国降水的特点:(1)空间分布很不均匀;(2)时间分配不均匀;(3)年际变化很大。

7 我国年降水量分布的总趋势是从东南沿海向西北内陆递减。

8 我国大部分地区降水集中在4-10月。

一般南方雨季开始早,结束晚,雨季长;北方雨季开始晚,结束早,雨季短。

9根据干湿状况姜我国划分为湿润区、半湿润区、半干旱区、干旱区四类地区(看图2.22)10降水的影响:西部内陆:降水稀少-平顶屋-便于晾晒;南北方地区:降水多-斜顶屋-便于排水。

11秦岭-淮河一线的地理意义:冬季0℃等温线;800毫米年等降水量线;暖温带与亚热带、半湿润区与湿润区、温带季风气候与亚热带季风气候、北方地区与南方地区的分界线。

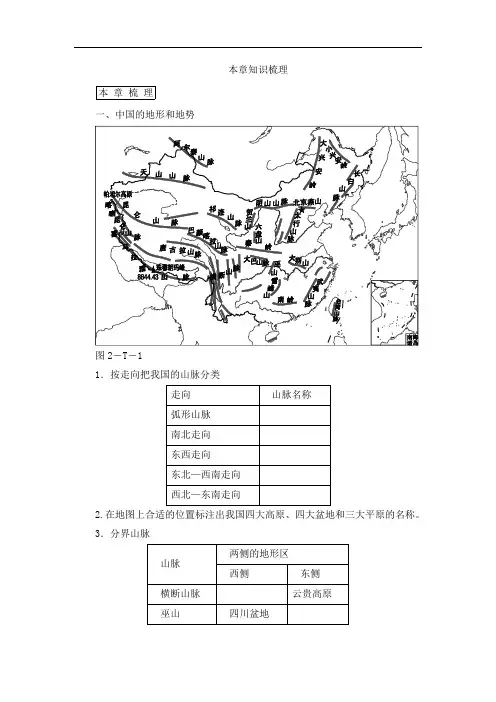

本章知识梳理本章梳理一、中国的地形和地势图2-T-11.按走向把我国的山脉分类2.在地图上合适的位置标注出我国四大高原、四大盆地和三大平原的名称。

3.分界山脉4.我国山区面积广大,山区开发的有利条件和不利条件有哪些?5.按图例填涂:在图中找出昆仑山—祁连山—横断山脉,连接起来;找出大兴安岭—太行山—巫山—雪峰山,连接起来。

用下面的图例给地图填涂,其中①代表第一级阶梯,②代表第二级阶梯,③代表第三级阶梯。

图2-T-2二、中国的气候图2-T-31.根据图中气候类型的分布,在图例处写出气候类型的名称。

2.根据A、B、C、D的气温和降水量变化,和图中对应的气候类型连线。

3.在图中描出“秦岭—淮河”一线的大致位置。

4.甲、乙两地,气温年较差较小的是________地,年降水总量比较多的是________地,主要影响因素是____________。

5.北京________月降水最多,北京的年降水量比吐鲁番的________(填“多”或“少”),造成两地降水差异的最主要因素是____________。

6.丙地气候与其他地区形成明显的差异,主要影响因素是____________。

三、长江图2-T-41.分别在图中①②处填注长江发源地的山脉名称和注入的海洋名称。

2.在图中标注出长江上游和中游的分界线③、中游和下游的分界线④的名称。

3.在图中依次填出支流⑤~⑪的名称,湖泊⑭⑮的名称。

4.长江干流从上游到下游依次流经的省级行政区域是(简称):_____________________________________________________________________ ___。

5.长江水能资源丰富,素有“____________”之称;长江干支流形成纵横广阔的水运网,通航里程长,有“____________”之称。

6.图中⑯是________水利枢纽,它是世界上最大的水利枢纽,其主要作用有______________________________________________________等。

《第二章中国的自然环境》试卷(答案在后面)一、单项选择题(本大题有16小题,每小题3分,共48分)1、我国四大高原中,海拔最高、被称为“世界屋脊”的是:A. 黄土高原B. 云贵高原C. 青藏高原D. 内蒙古高原2、下列关于我国地形特点的描述,正确的是:A. 东部沿海平原广阔,西部高原、山地较多B. 全境地形以高原、山地为主,平原较少C. 西部地形以平原、盆地为主,东部以高原、山地为主D. 地形以丘陵、盆地为主,平原较少3、中国地势的总体特征是:A. 西高东低,呈阶梯状分布B. 东高西低,呈阶梯状分布C. 北高南低,呈倾斜状分布D. 南高北低,呈倾斜状分布4、下列哪条河流不是我国的外流河?A. 长江B. 黄河C. 珠江D. 塔里木河5、下列关于中国气候特点的描述,正确的是:A. 中国气候类型单一,主要属于温带大陆性气候B. 中国气候特点是四季分明,降水均匀C. 中国气候复杂多样,东半部有大范围的季风气候,西北地区大多为温带大陆性气候D. 中国气候特点是一年四季温差小,光照充足6、下列关于中国地形特点的描述,不正确的是:A. 中国地形以山地和高原为主,平原面积较小B. 中国地形西高东低,呈三级阶梯状分布C. 中国地形南北差异显著,南方多山,北方多平原D. 中国地形分布特点是“三山夹两盆”7、下列关于中国气候特点的描述,正确的是:A. 中国气候类型单一,以温带大陆性气候为主B. 中国气候类型多样,以热带季风气候和温带季风气候为主C. 中国气候类型多样,以亚热带季风气候和温带海洋性气候为主D. 中国气候类型单一,以亚热带季风气候和温带海洋性气候为主8、下列关于中国地形特点的描述,错误的是:A. 中国地形以山地和高原为主B. 中国地形以平原和丘陵为主C. 中国地形以高原和盆地为主D. 中国地形以山地和丘陵为主9、下列关于中国地形特征的描述,哪一项是正确的?A. 中国的地形以平原为主B. 中国地势西高东低,呈阶梯状分布C. 中国的山脉主要分布在东部地区D. 中国没有高原地形 10、长江是中国最长的河流,它发源于哪个省份?A. 四川省B. 青海省C. 云南省D. 西藏自治区11、下列关于我国地形特征的叙述,正确的是:A. 我国地形以平原为主,地势平坦B. 我国地形以山地和丘陵为主,山地面积占全国总面积的1/3C. 我国地形以高原和盆地为主,高原面积广阔D. 我国地形复杂多样,山地面积占全国总面积的2/312、下列关于我国气候类型的叙述,不正确的是:A. 我国东部地区属于典型的季风气候B. 我国西北地区以温带大陆性气候为主C. 我国青藏高原地区属于高原山地气候D. 我国气候类型单一,没有明显的地域差异13、下列关于中国地形特点的描述,哪一项是不正确的?A. 地形类型多样,包括山地、高原、平原、盆地和丘陵B. 山地和高原主要分布在西部,东部多为平原和丘陵C. 中国的地势西高东低,呈阶梯状分布D. 中国的最高峰珠穆朗玛峰位于东北地区14、有关中国气候的说法,以下哪一项是错误的?A. 中国气候复杂多样,从寒温带到热带都有分布B. 中国大部分地区夏季高温多雨,冬季寒冷干燥C. 季风气候显著,影响范围广D. 青藏高原地区属于典型的亚热带季风气候15、下列关于我国地形特点的描述,正确的是()A. 西部以山地和高原为主,东部以平原和丘陵为主B. 全部地区都是高原和山地C. 南部以盆地和山地为主,北部以平原和丘陵为主D. 西部以盆地和丘陵为主,东部以高原和山地为主16、关于我国气候的特点,下列说法不正确的是()A. 气候复杂多样B. 温带和亚热带气候分布广泛C. 季风气候显著D. 气温分布从南到北逐渐降低二、非选择题(本大题有3小题,每小题18分,共52分)第一题:阅读以下材料,完成下列问题。

新2024秋季人教版八年级地理上册听课记录:第二章《中国的自然环境:自然灾害》一、教学目标(核心素养)1.地理空间认知:学生能够识别并描述中国主要自然灾害的类型、分布区域及其地理特征。

2.综合思维:通过分析自然灾害的成因、影响及防御措施,培养学生的综合思维能力和问题解决能力。

3.地理实践力:学生能够运用所学知识评估自然灾害风险,提出初步的防御和应对措施。

4.人地协调观:增强学生的环境保护意识,理解人与自然和谐共处的重要性,以及面对自然灾害时应有的责任感和行动能力。

二、导入教师行为:1.1 播放一段关于中国近年来自然灾害(如洪水、地震、台风等)的短视频,引起学生注意。

1.2 提问:“视频中展示了哪些自然灾害?它们给我们的生活带来了哪些影响?为什么这些地区容易发生这些灾害?”学生活动:•学生认真观看视频,记录关键信息。

•思考并回答教师的问题,分享个人见解。

过程点评:•视频导入直观生动,有效激发了学生的学习兴趣和探究欲望,为后续学习奠定了情感基础。

•提问引导学生关注自然灾害的严重性和普遍性,同时初步思考其成因和分布规律。

三、教学过程3.1 自然灾害的类型与分布教师行为:•展示中国自然灾害分布图,逐一介绍主要自然灾害(洪水、地震、干旱、台风等)的类型、特点及分布区域。

•利用图表和数据说明不同灾害的频发区和影响范围。

学生活动:•学生跟随教师的讲解,在地图上标记各种自然灾害的分布区域。

•记录每种灾害的主要特点和影响。

过程点评:•图文并茂的讲解方式有助于学生直观理解自然灾害的类型和分布特征。

•学生动手标记和记录,增强了学习的参与度和记忆效果。

3.2 自然灾害的成因分析教师行为:•引导学生分析自然灾害的成因,如气候因素(降水异常、台风路径)、地质因素(地震带分布、板块运动)、人为因素(过度开发、环境破坏)等。

•组织小组讨论,鼓励学生从不同角度探讨成因。

学生活动:•学生分组讨论,结合所学知识和生活经验分析自然灾害的成因。

本章备课说明一、本章课标要求基于《义务教育地理课程标准(2022年版)》,本章课标要求如下:1.运用地图和相关资料,简要归纳中国的地形、气候、河湖等特征,简要分析影响中国气候的主要因素。

2.运用地图和相关资料,描述长江、黄河的特点,举例说明其对经济发展和人们生活的影响。

3.运用地图和相关资料,描述中国主要的自然灾害和环境问题;针对某一自然灾害或环境问题提出合理的防治建议;掌握一定的气象灾害和地质灾害的安全防护技能。

本章的主要内容是认识中国全貌的第二个“全貌”——中国的自然环境。

课标内容由2011年版地理课程标准中有关自然环境的内容综合而成,旨在加强地理环境要素之间的关联,如地势与大河流向的关系、地形与气候的关系等,帮助学生初步形成对中国自然地理环境的整体认识。

课标新增了与湖泊有关的知识,对初中生来说,能区分淡水湖和咸水湖即可,因为与湖泊相比,河流是重点。

自然灾害和环境问题也是中国自然环境特征的一部分,以地形、气候和河流三部分内容为基础,对国家发展及人们的生产、生活有重要影响,自然灾害和环境问题既不相同又有联系。

自然地理知识是学习区域地理的基础,只有了解了我国自然环境的基本特征,才能认识我国人文地理的特征,以及区域发展差异。

二、本章教材分析本章介绍了我国的自然环境特征,包括地形和地势、气候、河流和自然灾害四节内容。

地形是主要且重要的自然地理环境要素,也是学习气候、河流等其他自然地理要素的基础,所以成为中国自然环境的开篇。

气候特征是通过气温和降水两大基本要素表现出来的,因此教材先介绍了我国气温和降水的分布及特点,然后介绍了气候特征及其影响因素。

河流也是我国自然环境的重要组成部分,河流的水文特征深受地形、气候等因素的影响,本章第三节先介绍了中国河流概况,然后重点讲述了长江、黄河,做到“点面结合”。

自然灾害频发是我国基本的地理国情之一,也是我国建设美丽中国必须考虑的基本地理条件,教材重点突出三个方面:一是在认知程度上,把握“了解”;二是在认知内容上,立足“中国”,以中国的自然灾害为案例讲述自然灾害的一般知识;三是在认知方法上,从“身边”入手,把所学知识与学生的生活经验和体验相结合。

地理八年级上册《第二章中国的自然环境》大单元整体教学设计一、内容分析与整合(一)教学内容分析湘教版地理八年级上册的《第二章中国的自然环境》是引导学生深入探索祖国大好河山、理解其自然地理特色的重要篇章。

本章内容精心设计,分为三节,即《中国的地形》、《中国的气候》与《中国的河流》,旨在通过全面而深入的剖析,帮助学生构建起关于中国自然环境的系统认知框架。

在《中国的地形》一节中,学生将踏上一场视觉与知识的双重盛宴。

从巍峨的山脉到广袤的平原,从深邃的盆地到起伏的丘陵,中国地形的多样性和复杂性被一一展现。

天山、昆仑山的雄伟,秦岭的南北分界,大兴安岭的林海雪原,这些不仅是地理名词,更是中国自然风光的缩影。

四大高原的辽阔、四大盆地的深邃、三大平原的肥沃,不仅塑造了中国的地貌轮廓,也深刻影响了国家的经济发展、人口分布和文化特色。

《中国的气候》一节带领学生走进一个四季变换、气候多样的国度。

中国气候的复杂多样性,体现在从寒带到热带,从湿润到干旱的广泛分布上。

温度带和干湿地区的细致划分,揭示了不同地区的气候特征,而季风气候的显著,则让中国成为世界上农业文明发源地之一。

学生将通过学习,理解气候如何成为影响农作物种植、居民生活方式乃至城市规划的关键因素,从而深刻体会到人与自然和谐共生的重要性。

《中国的河流》一节则如一幅流动的水墨画,展现了中华大地上的生命之源。

长江的浩荡、黄河的奔腾、珠江的秀美,这些河流不仅是自然景观,更是中华文明的摇篮。

本节不仅介绍了中国主要河流的分布与特征,还深入探讨了外流区与内流区的区别、河流的水文特性,以及河流在灌溉、航运、发电等方面的综合利用,同时也关注到了河流治理面临的挑战,如洪水控制、水污染等问题,引导学生思考可持续发展的重要性。

《第二章中国的自然环境》不仅是一堂地理知识的传授,更是一次对祖国大好河山的深情巡礼,激发学生对家乡的热爱,培养他们对自然环境的尊重与保护意识。

通过学习,学生不仅能够掌握中国自然地理的基本知识,更能学会如何以地理的视角观察世界,理解自然与人类社会的相互作用,为成为具有全球视野和环保责任感的新时代公民奠定坚实基础。