中国的自然环境—气候

- 格式:ppt

- 大小:8.41 MB

- 文档页数:41

《中国的自然环境:气候》气候带划分中国地域辽阔,气候类型丰富多样,这与中国广袤的领土、复杂的地形地貌以及所处的地理位置密切相关。

气候带的划分对于了解中国的气候特点、农业生产、生态环境以及人们的生活方式都具有重要意义。

首先,让我们来了解一下什么是气候带。

气候带是根据地球表面各地获得太阳热量的多少,以及昼夜长短和太阳高度角的变化而划分的。

一般来说,根据气温的差异,全球大致可以划分为热带、亚热带、温带、寒带等气候带。

在中国,从南到北,气候带的变化十分明显。

最南端的部分地区属于热带气候,这里终年高温,阳光充足,雨水丰沛。

海南的部分地区就是典型的热带气候,四季如夏,植物繁茂,是许多热带水果和经济作物的重要产区。

紧挨着热带的是亚热带气候区,其范围较为广泛。

亚热带气候的特点是夏季炎热,冬季温和,降水较为丰富。

长江中下游地区、四川盆地等地都属于亚热带气候。

这里的农作物种类丰富,水稻、油菜等是主要的农作物。

而且,亚热带地区的自然风光也十分迷人,山水相间,植被葱郁。

再往北,就是温带气候区。

温带气候又可以分为暖温带、中温带和寒温带。

暖温带地区四季分明,夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥。

像华北平原就是暖温带的代表,这里是我国重要的粮食产区,小麦、玉米等农作物广泛种植。

中温带地区的冬季更加寒冷,夏季温暖短促,东北地区的大部分地区属于中温带。

寒温带则主要分布在我国的最北端,这里冬季漫长而严寒,夏季短暂而凉爽,适合耐寒的植被生长。

除了以上这些气候带,中国还有一些特殊的气候区域。

比如,青藏高原由于海拔高,形成了独特的高原气候。

这里气温低,空气稀薄,太阳辐射强烈,昼夜温差大。

尽管气候条件相对恶劣,但也孕育了独特的生态系统和动植物资源。

影响中国气候带划分的因素众多。

首先是纬度因素,纬度的高低决定了太阳辐射的强度和时间长短,从而影响气温。

越靠近赤道的地区,接受的太阳辐射越多,气温越高;越往两极,气温越低。

其次,海陆位置也起着重要作用。

沿海地区受到海洋的调节,气候相对温和湿润;内陆地区则远离海洋,气候干燥,温差较大。

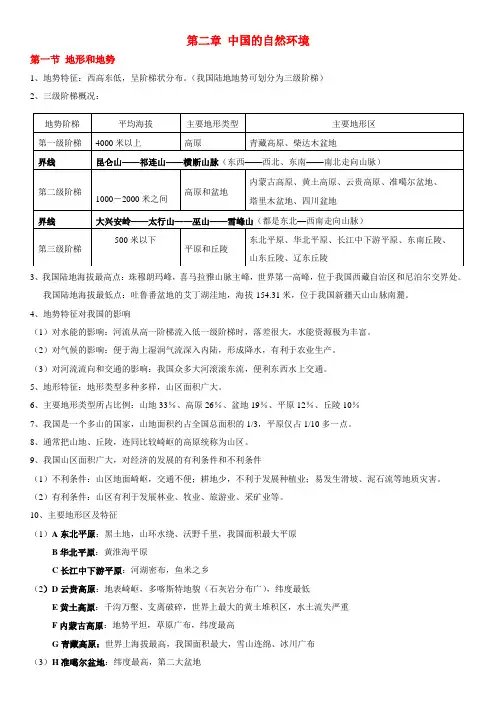

第二章中国的自然环境第一节地形和地势1、地势特征:西高东低,呈阶梯状分布。

(我国陆地地势可划分为三级阶梯)2、三级阶梯概况:3、我国陆地海拔最高点:珠穆朗玛峰,喜马拉雅山脉主峰,世界第一高峰,位于我国西藏自治区和尼泊尔交界处。

我国陆地海拔最低点:吐鲁番盆地的艾丁湖洼地,海拔-154.31米,位于我国新疆天山山脉南麓。

4、地势特征对我国的影响(1)对水能的影响:河流从高一阶梯流入低一级阶梯时,落差很大,水能资源极为丰富。

(2)对气候的影响:便于海上湿润气流深入内陆,形成降水,有利于农业生产。

(3)对河流流向和交通的影响:我国众多大河滚滚东流,便利东西水上交通。

5、地形特征:地形类型多种多样,山区面积广大。

6、主要地形类型所占比例:山地33%、高原26%、盆地19%、平原12%、丘陵10%7、我国是一个多山的国家,山地面积约占全国总面积的1/3,平原仅占1/10多一点。

8、通常把山地、丘陵,连同比较崎岖的高原统称为山区。

9、我国山区面积广大,对经济的发展的有利条件和不利条件(1)不利条件:山区地面崎岖,交通不便;耕地少,不利于发展种植业;易发生滑坡、泥石流等地质灾害。

(2)有利条件:山区有利于发展林业、牧业、旅游业、采矿业等。

10、主要地形区及特征(1)A东北平原:黑土地,山环水绕、沃野千里,我国面积最大平原B华北平原:黄淮海平原C长江中下游平原:河湖密布,鱼米之乡(2)D云贵高原:地表崎岖,多喀斯特地貌(石灰岩分布广),纬度最低E黄土高原:千沟万壑、支离破碎,世界上最大的黄土堆积区,水土流失严重F内蒙古高原:地势平坦,草原广布,纬度最高G青藏高原:世界上海拔最高,我国面积最大,雪山连绵、冰川广布(3)H准噶尔盆地:纬度最高,第二大盆地I 塔里木盆地:我国最大内陆盆地,我国最长内流河--塔里木河,内部有我国最大沙漠--塔克拉玛干沙漠 J 柴达木盆地:我国地势最高内陆盆地,“聚宝盆” K 四川盆地:紫色盆地,最湿润、纬度最低(4)L 东南丘陵11、山脉两侧的地形区12、主要的山脉:山脉是构成地形的骨架。

《中国的自然环境:气候》季风影响揭秘中国,这片广袤的土地,拥有着丰富多样的气候类型,而季风在其中扮演着至关重要的角色。

季风,如同大自然的呼吸,给中国的气候带来了显著的影响,塑造了各地不同的自然景观和人们的生活方式。

季风,简单来说,是由于海陆热力性质差异而形成的大规模的风系。

在夏季,陆地升温快,形成低气压,海洋相对较冷,形成高气压,风从海洋吹向陆地,带来温暖湿润的气流;冬季则相反,陆地降温快,形成高气压,海洋相对较暖,形成低气压,风从陆地吹向海洋,带来寒冷干燥的气流。

在中国,夏季风主要有来自太平洋的东南季风和来自印度洋的西南季风。

东南季风首先影响中国的东部地区,带来了丰富的降水。

从华南沿海到东北平原,夏季风的影响逐渐减弱。

华南地区由于靠近海洋,受夏季风影响的时间长,降水充沛,形成了郁郁葱葱的热带和亚热带森林景观。

长江中下游地区,被称为“鱼米之乡”,夏季风带来的丰沛降水和适宜的温度,使得这里成为了重要的农业产区。

而华北地区,夏季风的影响相对较弱,降水相对较少,但仍然对农业生产有着重要的作用。

西南季风则主要影响中国的西南地区,包括云南、贵州、四川等地。

这里地形复杂,山脉众多,季风在穿越山脉时,会形成局部的降水差异。

例如,在云南的某些地区,由于地形的抬升作用,形成了丰富的地形雨,造就了独特的自然景观和生态系统。

然而,季风的影响并非总是稳定和均匀的。

季风的强弱和进退时间的早晚,都会对中国的气候产生巨大的影响。

如果夏季风来得早、去得晚,且势力强劲,往往会导致降水过多,可能引发洪涝灾害;反之,如果夏季风来得晚、去得早,且势力较弱,则会导致降水不足,容易出现干旱。

在中国的历史上,季风的异常变化曾多次给人们带来巨大的灾难。

例如,在某些年份,由于夏季风的异常,导致长江流域出现严重的洪涝灾害,淹没了大量农田和房屋,给当地居民带来了巨大的损失。

而在干旱年份,农作物歉收,人们面临着粮食短缺的困境。

除了对降水的影响,季风还对气温有着重要的调节作用。

《中国的自然环境:气候》气候与农业中国地域辽阔,气候类型多样,这对农业生产产生了深远的影响。

气候是农业发展的重要自然因素之一,它直接或间接地决定了农作物的种类、种植制度、产量和质量。

中国的气候主要受地理位置、地形地貌、大气环流等因素的综合影响。

从纬度位置来看,我国领土南北跨越的纬度近 50 度,这导致了热量条件的显著差异。

南部地区接近赤道,气候炎热,常年高温多雨,适合种植热带作物;而北部地区则气候寒冷,冬季漫长而严寒,夏季短促而凉爽,适宜种植一些耐寒的作物。

季风是影响中国气候的重要因素。

夏季,来自海洋的暖湿气流带来丰富的降水,使我国大部分地区高温多雨,有利于农作物的生长;冬季,来自内陆的干冷气流则使气温下降,降水减少。

这种季风气候的特点使得我国的降水分布不均匀,东南沿海地区降水丰沛,而西北内陆地区则较为干旱。

在气候与农业的关系中,温度是一个关键因素。

不同的农作物对温度有不同的要求。

例如,水稻适宜在温度较高、水分充足的环境中生长,因此主要分布在我国南方地区;小麦则相对耐寒,在北方地区广泛种植。

气温的季节变化也影响着农作物的种植制度。

在南方,由于冬季气温相对较高,可以实现一年两熟甚至三熟;而在北方,由于冬季寒冷,一般为一年一熟或两年三熟。

降水对农业同样至关重要。

我国的降水从东南沿海向西北内陆逐渐减少,形成了湿润区、半湿润区、半干旱区和干旱区等不同的干湿区域。

湿润区和半湿润区适合发展种植业,如水稻、小麦、玉米等粮食作物以及蔬菜、水果等经济作物的种植;而在半干旱区和干旱区,则主要发展畜牧业和灌溉农业。

在干旱地区,人们通过修建水利工程,如坎儿井等,来利用有限的水资源进行农业生产。

气候的灾害性变化也给农业带来了巨大的挑战。

例如,干旱是我国常见的气象灾害之一,它会导致农作物缺水,影响生长和产量。

洪涝灾害则会淹没农田,冲毁农作物和农业设施。

此外,还有寒潮、台风、暴雨等灾害性天气,都会给农业生产造成不同程度的损失。

气候第1课时冬季南北温差大,夏季普遍高温设计说明气候是自然环境的重要组成部分,气候特征是通过气温和降水两大基本要素表现出来的。

因此,教材先介绍了气温和降水的分布及特点。

气温深刻影响着人们的生产和生活。

本节课通过与气温有关的两个情境故事引入,能激发学生的兴趣,使学生带着好奇心进行学习。

学习目标1.阅读我国1月和7月等温线分布图,说出我国冬季和夏季气温的分布特点。

2.结合温度带分布图,说出我国温度带的划分依据及分布。

3.结合实例,说明气温南北差异对生产和生活的影响。

重点难点重点:1.我国冬季和夏季气温的分布特点。

2.我国温度带的分布。

难点:气温南北差异对生产和生活的影响。

教学方法读图分析法、合作探究法、对比分析法、概括归纳法。

教学过程一、预习检查气温和降水是气候的两个要素,影响气温和降水的主要因素有哪些?受这些因素的影响,气温的分布有什么规律?二、学习任务模块三、过程性评价随堂练习。

四、课堂小结气温是气候的基本要素之一。

冬季,我国南北气温差别很大。

我国大部分地区1月平均气温由南向北逐渐降低。

1月0 ℃等温线大致沿秦岭—淮河一线分布。

夏季,我国大部分地区普遍高温,7月平均气温在20 ℃以上,只有青藏高原等少数地区气温相对较低。

根据气温的南北差异,并结合农业生产实际,将我国划分为不同的温度带。

不同温度带内,各地冷热状况不同,自然景观和人们的生产、生活方式也有差异。

五、布置作业建议所有学生完成《七彩作业》本课时的【基础通关】和【能力突破】,有能力的学生可以同时完成【素养达标】和【考点专练】。

六、板书设计教学反思第2课时东西干湿差异显著设计说明降水是气候的两个基本要素之一。

因此,在学习完气温之后,教材安排了降水分布的有关内容。

我国降水的时空分布不均,各地干湿状况差异很大。

本节课通过外国游客在中国的奇遇故事引入,使学生带着好奇心学习探索我国降水的分布规律。

学习目标1.根据我国年降水量分布图,简要归纳我国降水量的空间分布特点,简要分析其主要影响因素。

教学设计2024秋季八年级地理上册第二章《中国的自然环境:气候》一、教学目标(核心素养)1.人地协调观:通过分析中国气候特点对生产生活的影响,树立人地协调的观念。

2.综合思维:运用地图和资料,综合分析中国气候的主要特征及其成因。

3.区域认知:了解中国不同地区的气候差异,增强区域认知能力。

4.地理实践力:通过观察生活中的气候现象,提高地理实践能力。

二、教学重点1.中国气候的主要特征。

2.影响中国气候的主要因素。

三、教学难点1.分析中国气候特征的成因。

2.理解气候对生产生活的影响。

四、教学资源1.教材、地图册。

2.多媒体课件,包括图片、视频等。

五、教学方法1.讲授法:讲解中国气候的主要特征和成因。

2.讨论法:组织学生讨论气候对生产生活的影响。

3.直观演示法:通过图片、视频等直观展示中国不同地区的气候特点。

六、教学过程1.导入新课1.展示不同季节中国各地的风景图片,如哈尔滨的冰雪世界、三亚的碧海蓝天、北京的秋景等。

2.提问:为什么中国不同地区在同一时间会有如此不同的景色呢?引导学生思考气候的差异。

3.引出课题:中国的自然环境——气候。

2.新课教学1.中国气候的主要特征1.展示中国气候类型分布图,引导学生观察并说出中国主要的气候类型。

2.讲解中国气候的两大主要特征:气候复杂多样、季风气候显著。

3.气候复杂多样:1.结合地图,分别介绍中国的热带季风气候、亚热带季风气候、温带季风气候、温带大陆性气候和高原山地气候的分布地区。

2.分析不同气候类型的特点,如气温、降水等方面的差异。

3.举例说明气候复杂多样对生物多样性的影响。

4.季风气候显著:1.展示中国季风区与非季风区分布图,讲解季风区与非季风区的划分依据。

2.分析冬季风和夏季风的风向、源地和性质。

3.通过动画演示季风的形成过程,帮助学生理解季风气候的成因。

4.举例说明季风气候对中国降水分布的影响。

2.影响中国气候的主要因素1.展示中国地形图和纬度位置图,引导学生分析纬度位置、海陆位置和地形对中国气候的影响。

《中国的自然环境:气候》极端气候挑战中国,这片广袤的土地,拥有着丰富多样的气候类型。

然而,近年来,极端气候事件频繁发生,给人们的生活、经济和社会发展带来了巨大的挑战。

极端气候,顾名思义,是指偏离正常气候状态的异常情况。

在中国,我们经历了酷热的高温、严寒的冰冻、暴雨洪涝、干旱少雨等一系列极端气候现象。

高温热浪是近年来常见的极端气候之一。

夏季,部分地区的气温持续攀升,屡屡突破历史极值。

炽热的阳光烘烤着大地,高温不仅让人感到极度不适,还对农业生产造成了严重影响。

农作物生长受阻,粮食产量下降,农民们面临着巨大的损失。

同时,高温也给城市的电力供应带来了巨大压力,空调等制冷设备的大量使用导致用电量剧增,电力负荷过大,甚至出现停电的情况。

暴雨洪涝也是让人头疼的问题。

在某些地区,短时间内降下的大量雨水导致河流泛滥、水库水位暴涨。

洪水淹没了农田、冲毁了房屋和道路,给人们的生命和财产安全带来了极大威胁。

城市内涝也成为了常见的景象,排水系统不堪重负,街道变成了河流,交通瘫痪,给人们的出行带来极大不便。

与之相反的是干旱。

一些地区长时间缺乏有效降水,土地干裂,河流干涸,水资源极度短缺。

农业用水不足,导致农作物枯萎,农民的收成大幅减少。

不仅农业,工业生产和居民生活用水也受到限制,严重影响了经济的正常运转和人们的日常生活。

极端气候的频繁出现并非偶然,其背后有着多种原因。

全球气候变化是一个重要的因素。

随着工业化进程的加速,大量温室气体排放到大气中,导致地球的气温不断升高。

这种全球气候变暖的趋势,使得气候系统的稳定性被打破,极端气候事件发生的频率和强度都有所增加。

人类活动对生态环境的破坏也难辞其咎。

森林的砍伐、草原的退化、湿地的减少等,都影响了生态系统的平衡和调节能力。

原本能够吸收和储存水分、调节气候的生态系统遭到破坏,使得极端气候的影响更加显著。

城市化进程的快速推进也是一个原因。

城市的大规模建设改变了地表的物理特性,水泥、沥青等不透水材料的广泛使用,减少了雨水的渗透和储存,增加了地表径流,从而加大了洪涝灾害的风险。