第三章肉宰后生化变化

- 格式:ppt

- 大小:895.00 KB

- 文档页数:29

1.食品变质因素: 微生物污染、酶促生化反应、非酶化学反应。

2.食品的腐败变质是指食品受到各种内外因素的影响,造成其原有化学性质或物理性质发生变化,降低或失去其营养价值和商品价值的过程.3.与食品变质有关的酶类: 脂肪酶、蛋白酶、淀粉酶、果胶酶、氧化酶等4.酶对食品质量的影响: ⑴多酚氧化酶催化酚类物质氧化,引起褐色聚合物的形成。

⑵果胶酶促使果蔬植物中的果胶物质分解,使组织软化。

⑶脂肪氧化酶催化脂肪氧化,导致食品产生异味。

抗坏血酸氧化酶催化抗坏血酸氧化,导致营养素的损失5.非酶褐变定义:在食品贮藏与加工过程中,常发生与酶无关的褐变作用,称为非酶褐6.非酶褐变的机制:羰氨反应褐变作用,焦糖化褐变作用,抗坏血酸氧化褐变作用7.食品保藏的基本原理与保藏技术的四大类:⑴无生机原理:无菌原理[加热、辐射、过滤、罐头保藏方法、乳类的高温瞬时灭菌处理、密封等工艺过程] ⑵假死原理: 抑制微生物和酶活性[冷冻、高渗透压、烟熏、糖渍、干制及使用添加剂] ⑶不完全生机原理: 发酵原理[乳酸发酵、腌渍保藏方法、应用防腐剂保藏方法] ⑷完全生机原理: 维持食品最低生命活动[低温保藏方法、果蔬的气调保藏和冷藏]8.干制品品质的评价指标: 复水性、复原性、复水比[R复]、干燥比[R干]、复重系数[K复]9.复水性:指干制品重新吸回水分的程度10.复原性:干制品重新吸收水分后,其组织结构、外观品质和内在质量恢复到原来新鲜状态的程度11. 复水比[R 复]:干制品复水后的沥干重[G 复]与干制品复水前的重量[G干]之比12. 13. 干燥比[R干]:干制品的干前重量与干后重量之比%)=(干原干100/⨯G G R14. %)=(原复复100/⨯G G K 15. 复重系数[K 复]:干制品复水后的沥干重G 复与干制品原料的鲜重G 原之比 16. 食品干制过程的特性:⑴干制过程中潮湿物料传递具体表现为给湿和导湿两个过程.⑵湿物料中的水分从表面向加热介质扩散的过程称作给湿过程. ⑶在干制过程中,湿物料内部同时存在着温度梯度和水分梯度.⑷食品内部水分在干燥过程中向表面转移、扩散现象通常称为导湿现象(导湿性)17. 干制过程中,由于表面水分的不断蒸发,食品的水分含量由表至里逐渐减少,因此,食品内部存在一个由表面指向中心的水分梯度(湿度梯度)。

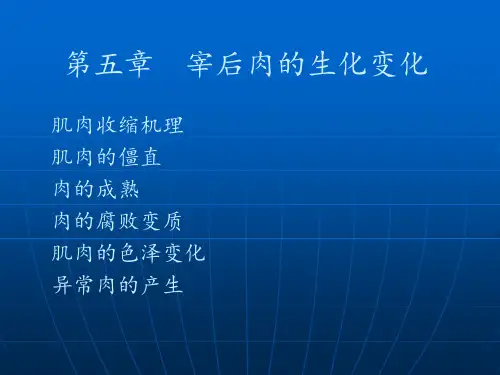

一、肉的宰后变化现象及原因。

肉的宰后变化包括尸僵、成熟、腐败。

(1)尸僵:屠宰后的肉尸经过一定时间,肉的伸展性逐渐消失,由弛缓变为紧张,无光泽,关节不活动,呈现僵硬状态。

死后僵直的机制:动物死亡后,呼吸停止了,供给肌肉的氧气也就中断了,此时其糖原不再像有氧存在时最终氧化成CO2和H2O,而是在缺氧情况下经糖酵解作用产生乳酸。

在正常有氧条件下,每个葡萄糖单位可氧化生成39个分子A TP,而经过糖酵解只能生成3分子A TP,A TP的供应受阻。

然而体内A TP的消耗,由于肌浆中ATP酶的作用却在继续进行,因此动物死后,ATP的含量迅速下降。

ATP的减少及pH的下降,使肌质网功能失常,发生崩解,肌质网失去钙泵的作用,内部保存的钙离子被放出,致使Ca2+浓度增高,促使粗丝中的肌球蛋白ATP 酶活化,更加快了A TP的减少,结果肌动蛋白和肌球蛋白结合形成肌动球蛋白,引起肌肉收缩表现出肉尸僵硬。

(2)成熟:尸僵持续一定时间后,开始缓解,硬度降低,保水性恢复,变得柔嫩多汁,具有良好风味,适于加工食用的过程。

成熟包括解僵和嫩化。

肉成熟的条件及机制:关于解僵的实质,至今尚未充分判明,主要有以下几方面论述:a、肌原纤维小片化刚宰后的肌原纤维与活体肌肉一样,是由数十到数百个肌节延长轴方向构成的纤维,动物死后由于僵直收缩产生张力,同时由于基质网功能破坏,大量Ca2+从网内释放,高浓度的Ca2+长时间作用于Z线,使Z线蛋白变性而脆弱,给予物理力的冲击和牵引即发生断裂。

b、死后肌肉中肌动蛋白和肌球蛋白纤维之间结合变弱。

研究显示随保藏时间延长,肌原纤维的分解量逐渐增加,家兔肌肉10℃条件下保藏2d肌原纤维分解5%;到6d分解近50%。

c、肌肉中结构弹性网状蛋白的变化结构弹性网状蛋白是肌原纤维中除去粗丝、细丝及Z线等蛋白质后,不溶性的并具有较高弹性的蛋白质,贯穿于肌原纤维的整个长度,连续地构成网状结构。

肉类在成熟软化时结构弹性蛋白质的消失,导致肌肉弹性的消失。

第四章食品的低温处理与保藏1、掌握食品低温保藏的原理(1)低温对微生物生长繁殖的影响微生物对于低温的敏感性较差,少数微生物能在一立的低温范用缓慢生长,但大部分微生物处于休眠状态:食品经冷冻并维持在-18。

C以下冻藏,几乎可以阻止所有微生物的生长:(2)低温对酶活性的影响酶催化反应适宜活动温度为30-50° C,在冷冻冷藏屮,酶活性显箸下降,但并不完全失活,可以在低温保藏之前采用热烫处理,预先将酶的活性完全破坏,保证低温食品的质呈:。

(3 )低温对其他变质因素的影响低温保藏可以延缓、减弱食品屮的氧化作用、生理作用、蒸发作用、机械损害、低温冷害等,从而延长食品的贮存期。

2、了解食品低温处理的一般工艺过程。

食品物料一前处理一冷却或冻结一冷藏或冻藏一回热或解冻3、冻结前食品物料的预处理有哪些?热烫灭酶加盐水产品、肉类浓缩液态食品加抗氧化剂包水产品冰衣冻鱼,抗干燥,糊上海藻酸钠、CMC等减少氧化、微生物污染、水分蒸发4、低温保藏导致微生物活力减弱和死亡的原因是什么?(1)酶活性下降,物质代谢减缓,微生物的生长繁殖就随之减慢。

(2)由于各种生化反应的温度系数不同,破坏了各种生化反应原来的协调一致性。

(3)不可逆性蛋白质变性,从而破坏正常代谢。

(4)冷冻使溶质浓度增加促使蛋白质变性。

(5)冰晶体使细胞遭受机械性破坏。

5、食品低温保藏过程屮,影响微生物低温致死的因素有温度的髙低、降温速度、过冷状态、低温介质、贮存期长短、交替冻结和解冻等。

6、食品低温保藏过程屮,长期处于低温,微生物能产生新的适应性。

因此要尤其注意病原菌的控制问题,如肉毒杆菌、金黄色匍萄球菌、肠球菌、溶血性链球菌、沙门氏菌等。

7、了解食品冷却的目的(阻止微生物的败坏、保持食品原有品质、排除田间热)和方法(空气、冷水、碎冰、真空)8、掌握食品的冷藏过程中的质量变化(1)水分蒸发:食品贮藏过程中由于水分蒸发导致的重量损失称为F耗。

(2)冷害:是指果蔬由冰点以上不适宜低温(0-150所造成的生理病害。

一、宰后肉的变化宰后肉是指在动物宰杀后,在一定温度和湿度条件下,肌肉组织发生的变化。

宰后肉的变化主要包括以下几个方面:脱氧血红蛋白变成氧合血红蛋白、糖原变成乳酸、ATP降解、pH下降和酶促反应等。

1. 脱氧血红蛋白变成氧合血红蛋白:动物被宰杀后,血液停止流动,导致肌肉中的脱氧血红蛋白逐渐被氧合血红蛋白取代。

这一过程通常需要一段时间,可导致肌肉颜色由鲜红色变为暗红色。

2. 糖原变成乳酸:在宰后的过程中,肌肉中的糖原会被糖酵解酶分解成乳酸,乳酸的积累会导致肌肉的pH下降,影响肌肉的质地和口感。

3. ATP降解:ATP是细胞内的一种重要能量储备物质,宰后后,ATP会被降解成AMP、IMP等物质,从而影响肌肉的质地和口感。

二、各过程的特征1. 色泽变化:宰后肉经过一定时间后,由于脱氧血红蛋白变成氧合血红蛋白,导致肌肉颜色由鲜红色变为暗红色,甚至出现褐变。

这对于肉品的外观质量具有重要影响。

2. pH下降:随着乳酸的积累,肌肉的pH值逐渐下降。

在一定范围内,pH值的升降会影响肌肉的蛋白溶胀能力,直接影响肌肉的质地和口感。

3. 质地变化:宰后肉的质地随着糖原变成乳酸、ATP降解等化学变化而发生改变,从而影响肉品的嫩度和口感。

总结回顾宰后肉的变化及各过程的特征,是一项复杂而又重要的研究课题。

通过对宰后肉的变化和特征进行深入了解,不仅可以帮助我们更好地掌握肉品的贮藏和加工技术,提高肉品的品质和口感,还可以为食品科学领域的发展提供重要的理论支撑和实践指导。

个人观点和理解宰后肉的变化是一个涉及生物化学、微生物学和食品加工等多个领域的综合性课题。

了解宰后肉变化的过程和特征,对于提高肉类产品的质量、保质期和口感具有重要意义。

也需要我们加强对食品科学技术的研究和探索,以更好地满足人们对食品质量和食品安全的需求。

在知识的文章格式中,以上是对宰后肉的变化及各过程的特征的简要阐述,希望能够帮助您更深入地了解这一课题。

如果您对宰后肉的变化有更多的疑问或者想要深入了解,欢迎继续探讨交流。

第一章肉与肉制品1.肉:(广义)凡作为人类食物的动物体组织均可称为“肉”。

(狭义)指动物的肌肉组织和脂肪组织以及附着于其中的结缔组织、微量的神经和血管。

2.红肉:牛羊肉、猪肉。

白肉:禽肉和兔肉。

3.热鲜肉:刚宰完后不久体温还没有完全散失的肉。

4.冷却肉:冷鲜肉,是指严格执行兽医检疫制度,对屠宰后的畜胴体迅速进行冷却处理,使胴体温度在24小时内降为0-4℃,并在后续加工、流通和销售过程中始终保持0-4℃范围内的生鲜肉。

5.冷冻肉:经低温冻结的肉(中心温度≤-18℃)。

6.肉制品:以肉或可食内脏为原料加工制造的产品。

第三章肉的组织结构与化学组成1.肉畜胴体:主要是由肌肉组织、脂肪组织、结缔组织、骨骼组织四大部分构成。

(去掉头、尾、脚、内脏)2.肌内膜:肌纤维与肌纤维之间有一层很薄的结缔组织膜围绕隔开。

3.肌束:每50-150条肌纤维聚集成束。

4.肌束膜:肌束外包一层结缔组织鞘膜。

5.肌外膜:由许多二级肌束集结在一起形成了肌肉块,外面包有一层较厚的结缔组织。

6.肌纤维:肌细胞是一种相当特殊化的细胞,呈长线状,不分支。

两端逐渐尖细,因此称为。

7.肌纤维膜:肌纤维本身具有的膜,由蛋白质和脂质组成,具有很好地韧性。

8.肌原纤维:肌细胞独有的细胞器,是肌肉的伸缩装置。

9.肌浆:肌纤维的细胞质,填充于肌原纤维间和核的周围,是细胞内的胶体物质。

10.肌细胞核11.结缔组织:将动物体内不同部分联结和固定在一起的组织,在动物体内分布很广,是机体的保护组织,使机体有一定的韧性和伸缩能力。

12.脂肪组织:构造单位是脂肪细胞,脂肪细胞或单个或成群地借助疏松结缔组织联在一起,起着保护器官和提供能量的作用。

13.骨骼组织:由细胞、纤维性成分和基质组成,其基质已被钙化,所以很坚硬,起着支撑机体和保护器官的作用,同时是钙等矿物质的贮存组织。

14.结合水:指借助极性基团与水分子的静电引力而紧密结合在蛋白质分子上的水分子,不易受肌肉蛋白质结构或电荷变化的影响,甚至在施加严重外力条件下,也不能改变其与蛋白质分子紧密结合的状态。

兽医卫生检验第一篇1.名词解释:食品污染:指食物中原来含有或者加工时人为添加的生物性或化学性物质,其共同特点是对人体健康有急性或慢性的危害动物性食品污染:是指肉、乳、蛋、水产、蜂蜜及其制品受到了有害物质的污染,致使食品的卫生质量下降,对人体健康造成不同程度的危害。

广义地说,食品在生产(种植、养殖)、加工、运输、贮藏、销售、烹饪等各个环节,混入、残留或不利于人体健康、影响起食用价值与商品价值的因素,均可成为食品污染。

内源性污染:食品动物在生前受到的污染,称为内源性污染。

外源性污染:动物性食品在其加工、运输、贮藏、销售、烹饪等过程中受到的污染。

休药期:指动物从停止给药到许可屠宰或其乳、蛋等产品许可上市的间隔时间。

菌落总数:指在一定条件下(如需氧情况、营养条件、pH、培养温度和时间等)每克(每毫升)检样所生长出来的细菌菌落总数。

大肠菌群MPN:是应用统计学原理和方法,根据试验的阳性管数计算出样品中大肠菌群的含量,报告出每100mL(g)大肠菌群的最可能数。

2.动物性食品污染的来源与途径?来源:自带的微生物或寄生虫、有毒化学物质及农药残留和重金属、放射性物质;途径:受污染的肉乳蛋、病畜禽肉及其废弃物处理不当、动物消化道、呼吸道等、微生物富集作用、水、空气、土壤、病媒害虫等。

3.测定菌落总数和大肠菌群MPN的意义?(1)为食品卫生质量的评定提供重要的参考价值。

食品中细菌数量愈多,说明食品污染愈严重,愈不新鲜;细菌数量愈少,说明卫生质量愈好。

(2)可根据细菌数量的多少,来预测食品的贮存程度和时间。

4.如何进行食品的安全性评价?A.动物性食品的安全性评价是指对动物性食品及其原料进行污染源、污染种类和污染量的定性和定量评定,确定其食用安全性的过程。

其评价体系包括各种检验规程、卫生标准的建立,以及各种污染因子对人体潜在危害性的评估、进口动物性食品的风险评估。

B.建立完善的动物性食品卫生质量评价体系;对食品进行毒理学、生物性污染以及化学性污染评价:毒理学评价:根据一定的程序对食品所含有的某种化学物质通过毒性动物试验和人群调查,阐明某种物质的毒性及潜在的危害,确定食品卫生安全指标,并依据此标准对含有这些化合物的食品做出能否食用的判断;生物性污染评价:细菌菌相、菌落总数与细菌总数、大肠菌群、致病菌、寄生虫;化学性污染评价:安全系数、日容许摄入量、最高残留限量、安全界限第二篇1.畜禽宰前检疫的具体方法有哪些?发现病畜禽如何处理?具体方法:(1)群体检查:(三态检查法)静态观察:精神状态、睡卧姿势、呼吸反刍状态动态观察:活动姿势(跛行、转圈、后肢麻痹、打跄、弓腰屈背、掉队)饮食状态观察:少食少饮,不食不饮。

猪肉屠宰后ph下降的原理

猪肉屠宰后pH下降的原因主要是在肉成熟过程中发生的生化反应。

当猪被屠宰后,其血液循环停止,这导致了肌肉中的糖原在没有氧气的情况下分解产生乳酸,从而导致pH值下降。

pH值下降的具体过程如下:

1. 刚屠宰后的猪肉pH值在6~7之间。

2. 约一个小时后,pH值开始下降,这是由于糖原酵解形成乳酸。

3. 在尸僵阶段,pH值达到最低,约为~。

此时,糖原已基本耗尽。

4. 当pH值降至后,由于糖酵解酶被钝化,即使仍有糖原也不能再被分解。

5. 在随后的保藏过程中,pH值开始缓慢上升。

需要注意的是,这里的pH值下降并不是人们通常所说的“排酸”,而是肉的“产酸”。

在动物的肌体内本身不存在对人体有害的酸性物质。

以上内容仅供参考,如需更多信息,建议查阅相关文献或咨询动物学家。