第四章屠宰后肉的变化

- 格式:ppt

- 大小:304.00 KB

- 文档页数:26

一、肉的宰后变化现象及原因。

肉的宰后变化包括尸僵、成熟、腐败。

(1)尸僵:屠宰后的肉尸经过一定时间,肉的伸展性逐渐消失,由弛缓变为紧张,无光泽,关节不活动,呈现僵硬状态。

死后僵直的机制:动物死亡后,呼吸停止了,供给肌肉的氧气也就中断了,此时其糖原不再像有氧存在时最终氧化成CO2和H2O,而是在缺氧情况下经糖酵解作用产生乳酸。

在正常有氧条件下,每个葡萄糖单位可氧化生成39个分子A TP,而经过糖酵解只能生成3分子A TP,A TP的供应受阻。

然而体内A TP的消耗,由于肌浆中ATP酶的作用却在继续进行,因此动物死后,ATP的含量迅速下降。

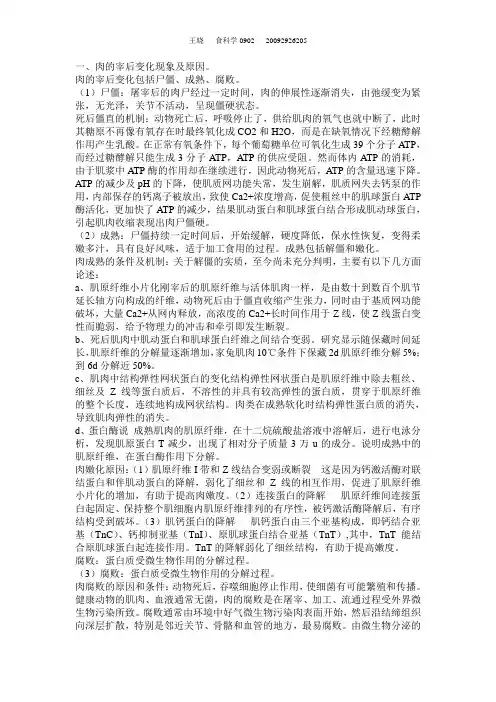

ATP的减少及pH的下降,使肌质网功能失常,发生崩解,肌质网失去钙泵的作用,内部保存的钙离子被放出,致使Ca2+浓度增高,促使粗丝中的肌球蛋白ATP 酶活化,更加快了A TP的减少,结果肌动蛋白和肌球蛋白结合形成肌动球蛋白,引起肌肉收缩表现出肉尸僵硬。

(2)成熟:尸僵持续一定时间后,开始缓解,硬度降低,保水性恢复,变得柔嫩多汁,具有良好风味,适于加工食用的过程。

成熟包括解僵和嫩化。

肉成熟的条件及机制:关于解僵的实质,至今尚未充分判明,主要有以下几方面论述:a、肌原纤维小片化刚宰后的肌原纤维与活体肌肉一样,是由数十到数百个肌节延长轴方向构成的纤维,动物死后由于僵直收缩产生张力,同时由于基质网功能破坏,大量Ca2+从网内释放,高浓度的Ca2+长时间作用于Z线,使Z线蛋白变性而脆弱,给予物理力的冲击和牵引即发生断裂。

b、死后肌肉中肌动蛋白和肌球蛋白纤维之间结合变弱。

研究显示随保藏时间延长,肌原纤维的分解量逐渐增加,家兔肌肉10℃条件下保藏2d肌原纤维分解5%;到6d分解近50%。

c、肌肉中结构弹性网状蛋白的变化结构弹性网状蛋白是肌原纤维中除去粗丝、细丝及Z线等蛋白质后,不溶性的并具有较高弹性的蛋白质,贯穿于肌原纤维的整个长度,连续地构成网状结构。

肉类在成熟软化时结构弹性蛋白质的消失,导致肌肉弹性的消失。

一、宰后肉的变化宰后肉是指在动物宰杀后,在一定温度和湿度条件下,肌肉组织发生的变化。

宰后肉的变化主要包括以下几个方面:脱氧血红蛋白变成氧合血红蛋白、糖原变成乳酸、ATP降解、pH下降和酶促反应等。

1. 脱氧血红蛋白变成氧合血红蛋白:动物被宰杀后,血液停止流动,导致肌肉中的脱氧血红蛋白逐渐被氧合血红蛋白取代。

这一过程通常需要一段时间,可导致肌肉颜色由鲜红色变为暗红色。

2. 糖原变成乳酸:在宰后的过程中,肌肉中的糖原会被糖酵解酶分解成乳酸,乳酸的积累会导致肌肉的pH下降,影响肌肉的质地和口感。

3. ATP降解:ATP是细胞内的一种重要能量储备物质,宰后后,ATP会被降解成AMP、IMP等物质,从而影响肌肉的质地和口感。

二、各过程的特征1. 色泽变化:宰后肉经过一定时间后,由于脱氧血红蛋白变成氧合血红蛋白,导致肌肉颜色由鲜红色变为暗红色,甚至出现褐变。

这对于肉品的外观质量具有重要影响。

2. pH下降:随着乳酸的积累,肌肉的pH值逐渐下降。

在一定范围内,pH值的升降会影响肌肉的蛋白溶胀能力,直接影响肌肉的质地和口感。

3. 质地变化:宰后肉的质地随着糖原变成乳酸、ATP降解等化学变化而发生改变,从而影响肉品的嫩度和口感。

总结回顾宰后肉的变化及各过程的特征,是一项复杂而又重要的研究课题。

通过对宰后肉的变化和特征进行深入了解,不仅可以帮助我们更好地掌握肉品的贮藏和加工技术,提高肉品的品质和口感,还可以为食品科学领域的发展提供重要的理论支撑和实践指导。

个人观点和理解宰后肉的变化是一个涉及生物化学、微生物学和食品加工等多个领域的综合性课题。

了解宰后肉变化的过程和特征,对于提高肉类产品的质量、保质期和口感具有重要意义。

也需要我们加强对食品科学技术的研究和探索,以更好地满足人们对食品质量和食品安全的需求。

在知识的文章格式中,以上是对宰后肉的变化及各过程的特征的简要阐述,希望能够帮助您更深入地了解这一课题。

如果您对宰后肉的变化有更多的疑问或者想要深入了解,欢迎继续探讨交流。

第四章肉类加工肉类包括蓄肉和禽肉。

肉(广义):各种动物宰杀后所得可食部分的统称。

肉(商品学观点):指“胴体”,即家蓄屠宰后除去血液、头、蹄、毛、尾或皮、内脏后剩下的肉尸。

俗称“白条肉”肉尸包括肌肉组织、脂肪组织、结缔组织、骨组织和神经、血管、腺体、淋巴结等。

副产品:脏器,俗称“下水”;脂肪组织中的皮下脂肪→肥肉,俗称“肥膘”热鲜肉:刚屠宰后不久体温还未完全散失的肉;冷却肉:即排酸肉。

冷冻肉:宰杀后的畜肉,经预冷后,在-18℃以下速冻,使深层温度达-6℃以下。

分割肉:按不同部位分割包装的肉;剔骨肉:经剔骨处理的肉;肉制品:将肉经过进一步的加工处理生产出来的产品。

第一节蓄禽种类和营养一种类二营养1 蛋白质约占18-20%,占肉中固形物的80%。

肌浆蛋白质(20-30%)、肌原纤维蛋白质(40-60%)、间质蛋白质(10-20%)2 脂肪蓄积脂肪、组织脂肪。

蓄类脂肪以饱和脂肪酸为主,熔点较高,消化吸收率较低。

禽肉脂肪熔点较低,消化吸收率较高,含较多的VE。

3 碳水化合物主要以糖原形式贮藏于肌肉(0.3-0.8%)和肝脏(2-8%)中。

其含量与动物的营养状况和健壮情况有关。

4 无机盐总量一般为0.8-1.2%。

游离态存在,或螯合态。

Fe、P的良好的来源,并含有一些Cu,含Ca较低…。

5 维生素V A、VB1、VB2、VPP、VC、叶酸、VD等第二节屠宰加工工艺一.屠宰准备1 宰前检验验收检验、待宰检验、送宰检验、急宰处理。

2 宰前休息宰前使猪有充分的休息时间有利于缓冲应激打击;应激:动物在新环境中受到多种因素作用产生反应而引起的生理调节,如激动、疲劳、体温上升等;PSE猪肉:苍白、柔软、多汁。

3 宰前禁食禁食可以大量给水。

4 宰前淋浴二工艺流程蒸汽烫毛→脱毛肉猪接收→待宰管理→冲淋→麻电→刺杀放血→清洗→拍干予剥→剥皮→去内脏→劈(pi)半→修整→冲洗→冷却→分割→检验盖章→包装、销售↓废弃物处理1 刺杀放血水平放血垂直沥血2 清洗拍干减少加工过程中肉猪自身带菌量。

一、名词解释1.肉的尸僵:宰后肉经过一定时间,由弛缓变为紧张,关节不活动,肉无光泽,尸体呈僵硬状态;肉的成熟:畜禽屠宰后,肉内部发生了一系列变化。

结果使肉变得柔软、多汁,并产生特殊的滋味和气味。

这一过程称为肉的成熟;肉的自溶:指肉中蛋白质在自体酶的作用下进行的无菌分解;肉的腐败:成熟肉在不良条件下贮存,经酶和微生物的作用,分解变质称作肉的腐败;肉的酸性极限pH值:乳酸的积累使pH值降低到酸性极限pH值(pH值5.4-5.5)。

2.卵黄指数:卵黄指数乃指去除蛋壳后将卵黄与卵白平置时,卵黄的高度与横径的比值,一般大于40%。

3.乳的滴定酸度:牛乳的滴定酸度是用一已知浓度的碱溶液使被检测乳样中的pH值升高到约pH为8.4,通常以酚酞作为指示剂,其颜色从无色变为粉色。

该实验实际测得的是牛乳pH值从6.6升高到8.4所需要的碱的多少。

4.低酸度酒精阳性乳:是指新挤出来的牛奶,在20℃下与等量的70%(68%-72%)酒精混合,轻轻摇动,产生的细微颗粒和絮状凝块乳的总称。

虽然牛乳的酸度很低,但酒精试验呈阳性,所以称作低酸度酒精阳性乳。

5.总挥发性盐基氮:是指肉食品的水浸液中在碱性条件下能与水蒸气一起蒸馏出来的总氮量(t。

tazv。

zatilebasienitr。

gen即TvB-N).6.哈夫单位:美国农业部蛋品标准规定的检验和表示蛋品新鲜度的指标,新鲜蛋哈夫单位通常在75~82之间,高的可达90左右,食用蛋在72以上即可,其符号为Ha。

7.人畜共患病:是一种传统的提法,是指人类与人类饲养的畜禽之间自然传播的疾病和感染疾病。

8.食源性疾病:指通过摄食而进入人体的有毒有害物质(包括生物性病原体)等致病因子所造成的疾病。

9.易感动物:对某种病缺乏特异性抵抗力或免疫力就称为易感。

易感动物就是具有易感性的动物,病原微生物侵入易感动物时会造成传染病的发生。

10.动物性食品污染:是指肉乳蛋水产食品及其制品受到了上述有害物质的污染以致使食品的卫生质量下降或对人体健康造成不同程度的危害。