第十章民事审判的基本制度2117129235

- 格式:ppt

- 大小:432.50 KB

- 文档页数:14

民事审判的基本制度合议制度•合议制度,是指由三名以上审判员、陪审员或审判员共同组成合议庭,对民事案件进行审理的制度。

---民诉40条•适用范围:1、适用的法院:各级法院审理民事案件均可适用合议制,中级以上法院审理民事案件必须适用合议制。

2、适用的程序:适用于一审普通程序、第二审程序、特别程序审理选民资格案件、重大疑难案件以及运用企业法人破产还债程序审理破产案件。

•合议庭的组成—三人以上,单数•合议庭的活动规则—少数服从多数•独任制,是指由一名法官独立地对案件进行审理并作出裁判的制度。

•适用范围:独任制只适用于基层人民法院,只适用于一审简易程序、特别程序(选民资格案件或重大、疑难案件除外)、督促程序。

适用公示催告程序审理案件可由一名法官独任审理,但判决宣告票据无效的,审理时应组成合议庭。

回避制度•回避制度,是指为了保证案件的公正审判,而要求与案件有一定利害关系的审判人员或其他有关人员,不得参与本案的审理活动或诉讼活动的审判制度。

•回避的法定理由---民诉法45条•最高院2000年1月31日发布了《关于审判人员严格执行回避制度的若干规定》中对回避的法定情形有更细致的规定(略)•回避的适用对象:审判人员(包括各级人民法院院长、副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员、助理审判员);人民陪审员;执行员;书记员;翻译人员;司法鉴定人员;勘验人员等;还适用于曾经在其他程序中参加过本案审理的审判人员;另依《回避规定》第4、5条的规定,对特殊情况下诉讼代理人的回避作出了规定。

•回避的程序:1、提出方式—申请回避、自行回避。

申请回避的,应当在案件开始审理时提出,在案件开始审理后才得知回避事由的,也可在法庭辩论终结前提出。

•2、回避的决定—对象不同,决定其回避的权限也不同。

3日,复议一次•院长—由审判委员会决定审判人员—由院长决定其他人员由审判长决定•回避申请的效力---在作出是否回避的决定前,除案件需要采取紧急措施的以外,应当暂停参与本案的工作。

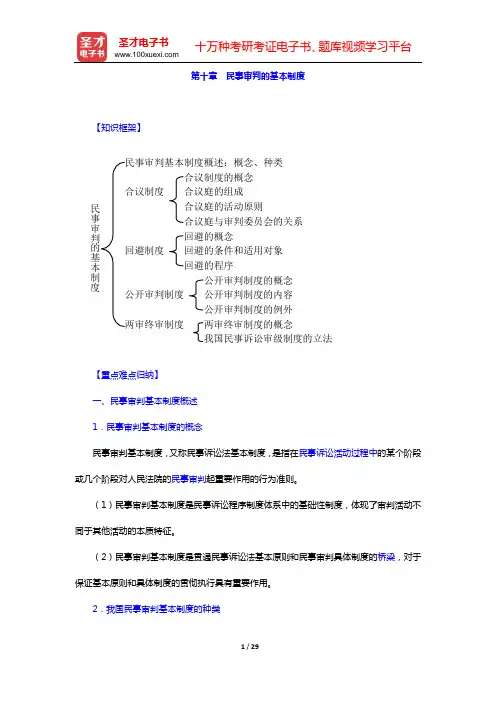

第十章 民事审判的基本制度【知识框架】 【重点难点归纳】 一、民事审判基本制度概述 1.民事审判基本制度的概念 民事审判基本制度,又称民事诉讼法基本制度,是指在民事诉讼活动过程中的某个阶段或几个阶段对人民法院的民事审判起重要作用的行为准则。

(1)民事审判基本制度是民事诉讼程序制度体系中的基础性制度,体现了审判活动不同于其他活动的本质特征。

(2)民事审判基本制度是贯通民事诉讼法基本原则和民事审判具体制度的桥梁,对于保证基本原则和具体制度的贯彻执行具有重要作用。

2.我国民事审判基本制度的种类 合议制度的概念 合议制度 合议庭的组成 合议庭的活动原则 合议庭与审判委员会的关系 回避的概念 回避制度 回避的条件和适用对象 回避的程序 公开审判制度的概念 公开审判制度 公开审判制度的内容 公开审判制度的例外 两审终审制度的概念 我国民事诉讼审级制度的立法 民事审判的基本制度(1)关于我国民事审判基本制度种类的争议①由于我国民事诉讼法立法的变化以及学者们的认识不同,对我国民事审判基本制度种类的理解也不同。

②争议的焦点在于我国民事审判基本制度是否包括巡回就审制度和陪审制度。

依我国现行《民诉法》,民事审判基本制度应当包括巡回就审制度和陪审制度。

(2)巡回就审制度巡回就审是巡回审理、就地办案的简称。

巡回就审初创于根据地时期,是“马锡五审判方式”的基本内容之一。

巡回就审是我国具有一定独创性的审判制度,它是便民利民的审判精神的具体体现。

在民事审判中,实行巡回就审具有重要意义。

(3)陪审制度陪审制度,是指国家审判机关吸收普通公民代表民众参加案件审判活动的制度。

从理论上讲,陪审制有两种基本类型——陪审团制和参审制。

英美法中为陪审团制,我国为参审制。

;二、合议制度1.合议制度的概念(1)合议制度,是指由若干名审判人员组成合议庭对民事案件进行审理的制度。

合议制度是相对于独任制度而言的。

独任制度,是指由一名审判人员独立地对案件进行审理和裁判的制度。

民事审判的基本制度首先,民事审判的基本原则包括公正原则、公开原则、平等原则和合法权益的保护原则。

公正原则是指法院在审理案件时要以公正的态度对待各方,不偏不倚地依法处理;公开原则是指法院的审判活动必须对公众进行公开,确保司法透明度;平等原则是指法院在审理案件时要坚持平等对待各方当事人,不偏不私;合法权益的保护原则是指法院在审理案件时要保护当事人的合法权益,维护法律的尊严。

第二,民事案件的受理是指法院接收当事人申请,并依法组织审理的程序。

审判人员应依照法定程序对案件进行审理,并在符合法律规定的情况下对不符合受理条件的案件进行排除。

当事人的起诉状以及其他必要材料需要提交给法院进行审理。

法院应当在法定期限内进行案件的立案、调查前准备等工作,并依法在规定的范围内对案件进行适当的调解。

对于不宜调解或者调解不成的案件,法院应当依法进行适当的审理,作出裁决。

第三,争议解决是审判活动的核心环节之一、争议解决应当依法维护当事人的合法权益,实现争议的公正和解决。

在争议解决过程中,法院应当仔细听取当事人的陈述和理由,审查有关的证据并进行评估,对争议的事实和法律适用进行认定,并依法作出裁决。

在裁决时,法院应当运用相应的法律规定,并在裁决书中明确争议的解决方式和理由,确保裁决的公正合法性。

第四,证据的审查是审判过程中的重要环节。

法院应当依法把握证据的真实性、充分性和相关性,并在审理中进行合理的质证、辩论和调查,以确保证据的合法性和可信度。

法院还应当根据证据的证明力进行评估,并在开庭审理中向当事人和其代理人公开并解释证据,让双方有机会提出异议和辩护。

证据的审查应当在公开、公正、平等的原则下进行。

最后,判决的执行是诉讼结果的落实和实施。

当民事判决生效后,法院应当依法监督和指导判决的执行,确保当事人的义务和权益得到实现。

如果被告不履行判决书确定的义务,法院可以采取强制执行等措施,对被告进行合法的约束。

执行过程中,法院还可以根据有关规定,对申请执行的当事人进行司法救助,保护其合法权益。

民事审判的基本制度一、引言民事审判是指对民事纠纷进行解决的法律程序,是维护公民合法权益、维护社会公平正义的重要手段。

民事审判的基本制度是指在民事审判过程中所涉及的一系列法律规定和程序。

本文将从民事诉讼的基本程序、原则、权利义务等几个方面对民事审判的基本制度进行介绍。

二、民事诉讼的基本程序民事诉讼程序是民事审判的基本程序,主要包括起诉、受理、调解、审理和判决等环节。

起诉是民事诉讼程序的第一步,由原告向法院提起诉讼。

原告应当提交起诉状,明确诉讼请求和事实依据,并提供相关证据。

法院在收到起诉状后进行受理。

2. 受理受理是法院对起诉状进行审核,确认其符合法定条件后,决定是否受理案件。

法院受理后,将发出受理通知书,并告知被告。

3. 调解法院在受理案件后,会进行调解。

调解是指法院通过调解员的协助,促使当事人自愿达成和解协议,解决争议。

调解成功后,会制作调解书。

审理是指法院对案件进行实质审查。

审理包括开庭审理和非诉讼审理两种形式。

开庭审理是通过法院组织公开进行的庭审,当事人可以提出自己的主张并进行举证。

非诉讼审理是法院根据案情决定不开庭审理,直接根据书面材料进行审理。

5. 判决判决是指法院根据审理结果,对争议的事项做出裁决。

判决通常包括判决书和裁定书。

判决书是法院对争议事项的最终裁决,具有强制执行力。

裁定书是对案件程序性事项的决定。

三、民事审判的基本原则民事审判的基本原则是对审判活动进行规范和约束的准则,主要包括公正公平原则、合法程序原则、当事人平等原则、争议解决有效原则等。

1. 公正公平原则公正公平原则是指民事审判应当在公正和公平的基础上进行,保证当事人的合法权益得到保护。

法院应当在审理过程中依法保护当事人的权利,维护审判的公正性和公平性。

2. 合法程序原则合法程序原则是指民事审判应当按照法定程序进行,尊重各方当事人的权利和义务。

法院在审理案件时,要确保当事人的诉讼权利得到充分保障,确保法律和程序的合法性。

民事审判的基本制度

民事审判的基本制度包括以下几个方面:

1. 管辖权:民事审判的第一步是确定审判机关的管辖权。

根据法律规定,具有管辖权的人民法院负责受理、审理和判决民事案件。

2. 当事人的权利和义务:在民事审判中,当事人具有提起诉讼、辩论和申辩、提供证据、质证等权利。

同时,也有义务提供真实、合法的证据材料,遵守法庭规则和程序等。

3. 诉讼程序:民事审判一般经过起诉、答辩、审理、判决等程序。

起诉是当事人向法院提起诉讼的请求,答辩是被告对起诉请求进行回应,审理是法院根据双方的诉讼请求和证据进行调查、质证、辩论等活动,判决是法院根据事实和法律规定作出的裁决。

4. 证据的采信:在民事审判中,法院会对当事人提供的证据进行审查和采信。

根据民事诉讼法规定,证据应当合法、合规、真实,并经过质证和辩论等程序。

5. 当事人的上诉权:在一审判决后,当事人不满意判决结果可以向上级法院提起上诉。

上诉一般需要在法定期限内提出,并按照规定的程序进行审理。

6. 强制执行:民事判决一旦生效,当事人有义务履行法院的判决。

如当事人拒不履行,申请执行人可以向法院请求强制执行。

以上是民事审判的基本制度,具体的规定和程序在不同国家和地区可能有所不同。

民事诉讼法的基本制度民事诉讼法的基本制度:是指在民事诉讼活动过程中的某个阶段或几个阶段对人民法院的民事审判起重要作的行为准则。

《民事诉讼法》第10条规定:“人民法院审理民事案件,依照法律规定实行合议、回避、公开审判和两审终审制度。

一、合议制度1.合议制合议制是指由若干名审判人员组成合议庭对民事案件进行审理的制度。

2.合议庭按合议制组成的审判组织,称为合议庭。

3.合议庭的组成合议庭的组成方式有两种:一种是,由审判员和人民陪审员共同组成,陪审员在人民法院参与审判期间与审判员有同等权利;另一种是,)由审判员组成合议庭。

(1)第一审程序《民事诉讼法》第39条第1款规定:“人民法院第一审民事案件,由审判员、陪审员共同组成合议庭或由审判员组成合议庭。

”存在上述两种合议庭的组成形式。

(2)二审程序《民事诉讼法》第40条第1款规定:“人民法院审理第二审民事案件,由审判员组成合议庭。

”合议庭只能由审判员组成。

(3)发回重审《民事诉讼法》第40条第2款规定:“发回重审的案件,原审人民法院应当按照第一审程序另行组成合议庭。

”(4)再审程序《民事诉讼法》第40条第3款规定:“审理再审案件,原来是第一审的,按照第一审程序另行组成合议庭;原来是第二审的或者是上级人民法院提审的,按照第二审程序另行组成合议庭。

”(5)特别程序《民事诉讼法》第178条规定:“依照本章程序审理的案件,实行一审终审。

选民资格案件或者重大、疑难的案件,由审判员组成合议庭审理;其他案件由审判员一人独任审理。

”对案件的审理实行合议制的,合议庭都由审判员组成。

4.合议庭的审判工作合议庭的审判工作,由审判长负责主持;审判长由院长或庭长担任;院长或庭长未参加合议庭的,由庭长指定合议庭中的审判员1人担任。

5.合议庭的评议合议庭评议,实行少数服从多数的原则;评议中的不同意见,必须如实记入评议笔录,二、回避制度回避制度:是指为了保证案件的公正在审理,而要求与案件有一定利害关系的审判人员或其他有关人员,不得参与本案的审理活动或诉讼活动的审判制度。