青海花儿及其艺术特色50页PPT

- 格式:ppt

- 大小:5.10 MB

- 文档页数:50

青海回族“花儿”的艺术特征摘要:青海素有“花儿故土〞的美称,其中回族“花儿〞的情感是其他民族无法比较的。

现阶段,我国对“花儿〞文化遗传的爱护与开展十分重视,“花儿〞的研究学者们在其格调及演唱、传承方面也是各抒己见,青海回族“花儿〞也不例外。

本文对青海回族“花儿〞的艺术特征及演唱格调做出分析,希望能为想要了解青海回族“花儿〞的研究者提供一定的参考。

关键词:青海回族“花儿〞;艺术特征;演唱格调一、青海回族“花儿〞的艺术特征〔一〕青海回族“花儿〞的文学特征青海回族“花儿〞的文学特征主要包含四方面的内容:一是句式格律,有四句式和六句式,在歌词中有近似的固定句数,较为严谨的拌匀,有规律的停顿。

二是押韵形式,主要包含通韵式,每句押同一个韵,这是最典型常见的形式;交韵式即隔句押韵,一三句押韵,二四句押韵;间韵式是奇数句不押韵,偶数句押韵。

三是表现形式,其手法丰盛多彩,表现较为含蓄但不短少鲜明,并且大量的运用赋、比、兴的修辞手法。

四是歌词内容,主要包含的类型有情歌、生活歌、本子歌等。

〔二〕青海回族“花儿〞的音乐特征青海回族“花儿〞的音乐特征主要包含六方面:一是旋律特点,在青海回族“花儿〞中商音与徵音连续四度的跳进构成旋律的一大特点。

二是节奏节拍,回族“花儿〞大多数的音乐作品都是节奏较为急促并且跳跃比拟大的,并且节拍丰盛变化多样。

三是音列和调式音阶,青海回族“花儿〞由商-徵-羽-宫四个音为主干音,构成五声商调式音列或五声徵调式。

四是曲令特点,青海回族“花儿〞的曲令又称“令〞或“曲调〞,曲令分为长令和短令,大略共有一百余种,广为流传的有五十余种。

五是曲式结构,青海回族“花儿〞都是以乐句+乐句=一个乐段的模式构成根本结构,两句歌词为一个乐段,前两句写物,后两句抒情,托物言志。

二、青海回族“花儿〞的演唱格调〔一〕青海回族“花儿〞的演唱语言青海回族“花儿〞是一部承载着民众情思的生活史诗,在追溯青海回族“花儿〞的演唱语言的过程中,可将“花儿〞的语言表现为五个方面:一是汉语演唱,多种语言语汇掺杂其中,青海回族是一个多元性文化成分的民族,在查阅文献的过程中,发现青海回族文化是中国传统文化与伊斯兰文化相融合的产物,至今在演唱中仍保存着关于阿拉伯语和波斯语系的词汇,如歌词中“安拉〞、“乃麻子〞等歌词都是阿拉伯语的译音。

青海河湟“花儿”的保护、传承与发展“花儿”是西北地区广为流行的一种民歌,民间俗称“少年”。

之所以被称作“花儿”,是因为它与人们的爱情生活有着密切的关系。

西北高原的青年男女,经常用山歌作为表情达意的手段,向对方倾吐自己的爱慕和心意。

“花儿”是属于民歌中山歌类的情歌。

除了歌唱爱情之外,其内容还涉及到生活的各个方面,成为当地人民生活的百科全书。

在青海东部的河湟谷地(指黄河中上游及湟水流域)盛开着富有乡土气息的民间音乐艺术之花———“花儿”。

这里是河湟民族文化走廊,是多民族文化交汇地带,也是各民族文化最活跃的区域。

在这片富有魅力和生机的土地上,汇集了汉族、回族、撒拉族、土族、藏族、蒙古族等异彩纷呈的民族民间艺术瑰宝。

在诸多山川沟壑里,“河湟花儿”无不涌动着多姿多彩的情与美的浪潮。

传承了至少500多年的河湟“花儿”,欣逢盛世,在步入新世纪后,先后被列为国家级非遗文化和联合国人类文化遗产,空前地迈上了两个大台阶,跻身于国家和人类非遗文化的行列,第一次有了应有的文化地位,也大大提升了它的文化品位。

“花儿”作为一种文化,既是“花儿”自身的幸事,也是整个人类的幸事。

发源和流传在河湟地区的花儿,由于受到自然、地理、气候、人文等多方面的影响,极具本土文化的特性,在历史长河中,逐渐成为青海的一个特色文化。

在深入贯彻党的十八大精神,大力发展社会主义文化,打造“花儿”品牌逐渐成为全省共识之时,如何处理好它的传承和创新,成为人们关注的一个热门话题。

青海河湟“花儿”的民族个性青海河湟“花儿”意蕴深刻、风格独特,因蕴藏丰富而以“花儿的海洋”著称。

这与河湟地区的悠久历史,以及汉、藏、土、回、撒拉等诸多民族长期相融的人文环境分不开。

河湟“花儿”展示了各族群众对爱情、对美好生活的向往及情感的宣泄。

河湟“花儿”具有多民族风情和鲜明的民族个性,在文学艺术和人类历史学、民族学、民俗学、社会学等学科领域中,具有极高的地位和学术价值,也是青海得天独厚的民族文化资源。

青海花儿50首“花儿”是一种山歌,流传在青海、甘肃、宁夏的广大地区以及新疆的个别地区。

几百年来,聚居在青海东部地区的汉、回、撒拉、土等民族,各自创造了独具特色的“花儿”歌曲。

1. 高墙园子石榴儿,白牡丹跟里的兔儿;心肝花想成了三溜儿,路远着听不上个信儿2. 川里的麦子浇三水,旱死了山上的豆儿;跟前的好花儿看三回,亏死了远路上的肉儿。

3. 尕锅儿洗掉了水倒上,清清儿滚上点米汤;阿哥们走掉了你嫑想,照我着寻上个顶缸。

4. 揭开窗子望月亮,雪渣儿往里杠哩;阿哥们活下的人孽障,你还带瞎气倆涨哩。

5. 黄忠八十不服老,小周郎他挂了帅了;世下的干散长下的好,因此上我把你爱了。

6. 薛仁贵征东没征西,没知道杨满堂反的;阿哥们没有丢你的意,没知道你把我闪的。

7. 三站吕布虎狼关,吕布的夫人是貂蝉,你没有实心我不缠,强吃的瓜果不甜。

8. 一对儿骡子们走泾阳,阿一对骡子它稳当,嫌穷嘛爱富的心别想,穷人家阿哥的义长。

9. 过了个五关者斩六将,河边里斩下的蔡阳,我把你想了阿门家想?黑夜里盼出个太阳。

10. 梁山上一百嘛单八将,要险里,孙二娘开下的酒坊。

我把你想了阿门家想,半天里,巷道里跑给了九趟。

11. 张良在高山上吹笛品。

七配的音,把霸王的兵吹散了。

有钱人把尕妹彩礼俩哄,糊涂的虫,把阿哥的心疼烂了。

12. 西天取经的是唐僧,白龙马驮经者哩。

留下少年的孙悟空,苦命人宽心者里。

13. 桃园里结义的三弟兄,最后头续给的子龙。

别贪嫌阿哥的光阴穷,好恩情比他的海深。

14. 白马上骑的是薛仁贵,黑马上骑的是敬德。

尕妹妹好比是红玫瑰,阿哥是绿叶者配给。

15. 白马上骑的是薛仁贵,黑马上骑的是敬德。

只要你阿哥哈嫑亏给,我你的想心上到给。

16. 康熙爷穿的是金缎子,金线俩绾给的纽子。

尕妹妹再好是人家的,有心肠赖成个我的。

17. 孙猴子脚踩了两朵儿云,虚空里打了个亮相。

尕妹妹心高者不维个人,阿哥们痴心儿妄想。

18. 穆桂英石峡里上来了,身背的剑,头戴了蓝花儿了。

青海花儿花儿属于山歌的一种,主要流行于西北的青海和甘肃两地,这里文化渊源深厚,很早以前就有人类文明的足迹。

特别是驻足于黄河沿岸的一些地区,更是空前的繁荣,曾一度孕育了仰韶文化、马家窑文化等原始文明。

但偏于一隅的地理条件,和恶劣的自然条件,使得这一地区始终居于比较落后的行列。

苦甲一方和贫穷落后成了这里的代名词,迄今为止,百分之八十以上的人口还从事着农耕生产活动。

在这样一个农业社会和泥土味纯正的地区,几千年来孕育了众多精品的艺术种类,有绵延几公里,闻名世界的敦煌莫高窟;有响彻云天的兰州太平鼓;有悲壮豪迈、近似摇滚的吼喊西秦腔;更有脉脉含情、柔情似水的浪漫花儿调。

其中花儿是最为常见的艺术种类之一,花儿不仅饱含着音乐艺术性,而且还有这文学意蕴和民俗学价值。

在西北人眼中,花儿不止是一种悠扬的山歌,更是一种人与人之间交流的工具和男女传情的方式。

所以说,花儿既有着艺术欣赏价值,还有着文学研究价值,不仅表现了西北人的多情,而且还反映了一种西北人的浪漫。

本文主要以西北花儿的一支——“洮岷花儿”为例,通过剖析几首不同风格的花儿小调,来彰显花儿中所包含的独特艺术魅力。

用几首生活中常用的“交流花儿”,以及花儿在生活中所具有的独特社会功用。

来说明西北人与花儿的关系,以及花儿中所具有的人文情怀和人文情怀在花儿中的体现。

真正搞清楚花儿与人儿的关系,将这种文化中的音乐所具有的艺术价值展现出来。

一、花儿中的艺术花儿中的艺术,一般尽显在其唱词之中,花儿的唱词大多用“比兴”的手法写作,都只先陈述甲物,通过甲物的特征以及感情的描写,来突出对乙物的特征描写和情感表达。

除了运用“比兴”的手法之外,在花儿的唱词中还用了“夸张”、“押韵”、“开花调”等形式的写作方法。

花儿中所唱的内容多为男女之间的爱情故事为主,有表达一方对另一方的爱慕之情的,也有表达两人相思之情的,还有表达为冲破封建婚姻制度而战斗的,更有表达俩人忠贞不移的爱情和互诉衷肠的。

以下便是笔者根据这几类思想感情,整理的例子。

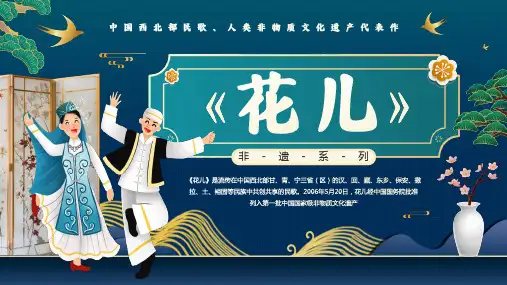

《青海花儿试论青海“花儿”的语言表现与时代特征》摘要:“花儿”流传于青海、甘肃、宁夏、新疆四省(区)的部分区域、汉族、撒拉族、回族、藏族、汉族、土族、东乡族、保安族、裕固族等民族都共同用汉语演唱“花儿”,在“花儿”语言中常常还出现像“俩、砝码、攒劲、教席、红丢丢儿、赞将”等颇具特色的河湟地区语言,这种语言在“花儿”语言中有着极其重要的作用,“花儿”特有的语言规律是“花儿”的第一特色,常说:“说的比唱得好”就是首先要说好“花儿”,为花儿的语言特色及格律定格,所以“花儿”的发展与“花儿”的语言是不可分割一、青海“花儿”的语言特征青海“花儿”表达的社会内容很丰富,有反映劳动生活的,有表达爱情的,有讴歌时代、赞美祖国河山的,有叙述历史的,有表达对幸福生活的向往、对婚姻自由的追求、还有借历史传说来表达当今的社会现状等等,总之“花儿”尽情地表达着人们的思想感情,在“花儿”中尽显人间百态。

正如老百姓所说“花儿本是心上的话,不唱是由不得自家”。

“花儿”流传于青海、甘肃、宁夏、新疆四省(区)的部分区域、汉族、撒拉族、回族、藏族、汉族、土族、东乡族、保安族、裕固族等民族都共同用汉语演唱“花儿”。

虽然有些民族有自己的民族语言文字,如藏族既有自己的文字又有语言,撒拉族、土族有语言无文字,裕固族在甘肃境内,这个民族有自己的语言,属蒙古族语系和新疆阿尔泰语系两种语言。

唱“花儿”的这部分裕固族其民族语言是属蒙古语系,但他们在唱“花儿”时却用汉语演唱。

各民族在演唱“花儿”时都保持自己的地域语言发音特点,“花儿”特有的河湟语言特色为青海“花儿”赋予了独特的魅力。

1、青海“花儿”的河湟地区汉语言特征青海“花儿”以丰厚的地域文化为根基,从词汇、读音以河湟地区的方言为基础,“花儿”用“顿”来表示节奏,四句“花儿”有每句三顿,也有一句两顿,每句末顿字数二、三、四字不等。

六句“花儿”,其结构、韵律、发声都是用方言来实现的。

一般有通韵、交韵、间韵、多为单句双押、双句相押、三句不入韵的格式。

青海“花儿”的文化价值和传承发展青海是丝绸之路上的重要节点,在历史发展的长河里,在多元文化资源共生的发展进程中,有着丰富的文化积淀。

“花儿”就是最富有群众基础的文化,成为中国“大西北之魂”。

在世界民歌的广阔视野中,“花儿”因其传承历史之久、流传地区之广、传唱民族之多、歌词之浩瀚、曲令之繁富、内涵之丰厚、风格之独特,而备受海内外学者们的关注。

丝绸之路上青海东部的河湟谷地,是“花儿”文化的走廊,是多民族文化的交汇地带,也是各民族文化最活跃的区域。

一路“花儿”一路歌,人们把“花儿”沿着丝绸之路传向了远方,它们为丝绸之路的开拓和繁荣发挥过重要作用,也逐渐成为青海的一个特色文化。

在深入贯彻党的十八大精神,大力发展社会主义文化,打造“花儿”品牌逐渐成为全省共识之时,处理好它的传承和创新,成为人们关注的热门话题。

一、“花儿”的个性和审美意蕴“花儿”具有多民族风情和鲜明的民族个性,在文学艺术和人类历史学、民族学、民俗学、社会学等学科领域中,具有极高的地位和学术价值,也是青海得天独厚的民族文化资源。

青海“花儿”意蕴深刻、风格独特,展示了各族群众对爱情、对美好生活的向往及情感的宣泄。

汉族、回族“花儿”。

具有代表性、流传最广的是《上去高山望平川》,“花儿王”朱仲禄先生作为“花儿”歌手,1950年第一次将《上去高山望平川》带进首都,其独特的歌词格律,优美动人的音乐旋律,及朱仲禄先生高亢、粗犷、明朗的演唱,使得这首“花儿”从此飞出河湟而驰名全国,享誉海外。

土族“花儿”。

主要流传在东部农业区各县土族聚集地。

土族以能歌善舞著称,土族“花儿”的曲式大多具有上、下两个乐句,以五声音阶的商、徵为主要调式,旋律起伏频繁、曲折婉转,体现出土族个性含蓄、性情纯朴、真挚的艺术风格和独具魅力的特征。

撒拉族“花儿”。

撒拉族是我国人数较少的民族之一。

主要分布在青海循化、化隆等地。

没有文字,但有自己的语言,由于和周围藏族的频繁交往,大都能说一口流利的藏话,而且历史上有过交往甚密的婚姻关系,语言自然出现一些藏语借词,“花儿”的风格上,除具有“花儿”的共性以外,还有藏风旋律和善于抒情的独特个性。

论青海花儿的审美特征花儿”又名“少年”,是一种广泛流传于中国西北青海、宁夏、甘肃、新疆四省(区),汉族、回族、东乡族、撒拉族、保安族、土族、藏族、裕固族等民族中的山歌。

它内容丰富多彩,形式灵动活泼,唱词形象优美,旋律高亢悠扬,具有浓郁的乡土气息和民族特色。

青海素有“花儿家乡”的美称,河湟花儿又是西北花儿的精魂。

聚居在青海东部地区的汉、回、撒拉、土等民族,各自创造了独具特色的花儿歌曲,形成了不同的流派和艺术风格。

盛况空前的花儿会,自农历四月后相继开始,届时,河湟地区身着各民族盛装的人们熙熙攘攘,嘹亮的歌声此起彼伏,漫山遍野成了花儿的海洋。

青海花儿独特的文学价值和审美特征,带给人们独特的艺术魅力,四百多年来始终令人神往。

、题材之美青海花儿属于以情歌为主的民歌,情感是花儿的灵魂和髓,因此题材多与广大淳朴人民的情感息息相关。

除爱情外,青海花儿取材广泛,涉及历史、宗教、民俗、生产劳动、新人新事等社会生活的各个方面,展现了青海各族人民独特的生活场景,淳朴的民风和厚重的生活气息。

许英国先生曾对河湟花儿起兴句涉及的知识作过罗列,举出了五十个方面,所以完全可以这样说,花儿是一部西北的“百科全书”。

1、男女之情,纯真之美。

青海花儿对男女爱情、婚姻的各个细微的方面都有着精彩的描绘歌咏。

“花儿”像一条无形的红线,把许多青年男女的心紧紧地连在了一起。

据有关专家学者统计,百分之八九十的花儿取材与男女之间的爱情或婚姻有关。

爱情花儿坦诚率直地表露最美好的情感和对美好事物的热爱与执着追求。

“毛毛的个细雨里抓蚂蚱,/ 我看它飞哩嘛跳哩?/抓住你的尕手了问一句话,/ 我看你哭哩嘛笑哩?”表现了欲问心事,欲诉衷肠的期待。

“嘉峪关出去是黄沙滩,/ 手捂了一张的木锨;/ 有你者我心比教场宽,/ 没你者我的清眼泪不干。

”诉说着相思的煎熬。

有一首最为著名的花儿《上去高山望平川》:“上去个高山者望平川,平川里有一朵牡丹;看去是轻易折去是难,折不到手里是枉然。