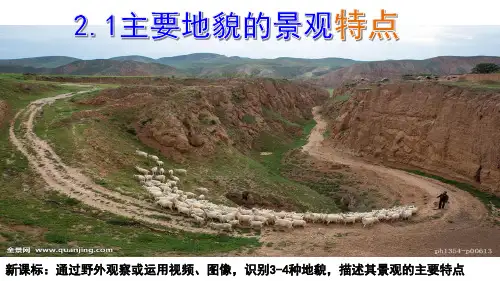

2.1主要地貌的景观特点

- 格式:pptx

- 大小:10.21 MB

- 文档页数:27

第一节主要地貌的景观特点教学设计第2课时课题主要地貌的景观特点单元第二单元学科地理年级高一学习目标课程标准:野外观察或运用视频、图像,识别3~4种地貌,说明其景观的主要特点。

核心素养目标:1.通过实验、景观图和示意图等,观察、识别典型地貌,说明其景观特点,说明地表形态的成因和形成过程,并指出典型地貌的分布等,从而了解其所在区域的主要特征。

(区域认知)2.了解各种地貌景观与人类活动之间的关系,了解此地貌对人类的影响以及人类对此地貌的改造等,培养学生的人地协调观素养。

(人地协调观)3.利用所学探究沉积物的沉积规律,并思考各种地貌类型的形成原因和主要特征,以及与当地气候、水文、生物之间的关系。

(综合思维)4.运用实验、通过野外观察等,识别3~4种地貌,描述其景观的主要特点,培养学生在野外识别地貌的能力,从而更好地提高学生的地理实践力。

(地理实践力)重点运用视频、图像等资料,识别3~4种常见地貌。

难点描述所识别的地貌,说明这些地貌景观的主要特点。

教学过程教学环节教师活动学生活动设计意图导入新课(图片导入)西北大漠景观图《使至塞上》节选大漠孤烟直,长河落日圆。

想一想:这些景观是怎么形成呢?让学生思考西北大漠是怎么形成的。

从西北大漠形成引出地貌的形成讲授新课(承接)同学们,不同的地区就有不同的地理环境,形成不同的地貌,那么,各种地貌是怎么形成的呢?今天我们来一起学习主要地貌的景观特点。

四、风沙地貌1.成因:风沙地貌又称风成地貌,是因风力对地表物质进行侵蚀、搬运和堆积而形成的地貌。

(图片导入)风沙地貌景观图名词解释:风力作用定义:指风对地表形态的塑造过程。

作用形式:风力侵蚀、风力搬运和风力堆积。

风力侵蚀:是指在风的吹蚀及风沙的磨蚀作用下土粒、沙粒脱离地表的过程,简称风蚀。

一般风力越大,风力侵蚀越强。

风力搬运:风把从地表吹扬起来的松散碎屑物质搬运到他处的过程,称为风的搬运作用。

风的搬运能力,一般与风力的大小呈正相关;与碎屑物的粒度大小呈负相关。

2.1荒漠化的防治三维目标:知识和技能1、了解西北地区气候干燥的原因和相应的自然景观特征;了解沙漠和沙地的主要分布、成因和分类;理解干旱是本区最突出的地理特征,也是西北内陆各地理要素的综合体现,使荒漠化形成和发展的地理背景。

2、了解西北地区荒漠化形成的自然原因和人为原因,特别是人为原因的主要表现方面。

理解人类活动在荒漠化过程中起着决定性的作用。

3、了解西北地区在不同时期荒漠化的发生和发展过程以及人类活动在不同过程中所起的作用。

4、了解西北地区人民防治荒漠化的成功经验和治理措施,并通过具体案例的分析,理解生物治沙措施的意义。

过程与方法1、学会运用西北地区的各类专题地图,分析和论证西北地区荒漠化防治的地理背景,培养图文转换能力和综合分析问题的能力。

2、通过本节内容的学习,强化可持续发展意识,增强参与可持续发展的能力,并提高对西北地区地大物博与人口稀少这一矛盾的正确认识。

情感、态度与价值观通过本节内容的学习,培养学生尊重客观事实、求真求实的科学态度和科学精神,强化科学的人地观念。

教育学生从小事做起,从我们身边做起,养成善待自然保护环境的生活习惯。

教学重点1、西北地区荒漠化形成原因。

2、人为因素在西北地区荒漠化形成中的作用和表现。

3、荒漠化整治的对策和措施。

教学难点根据不同地区荒漠化形成的背景、成因和过程的差异采取相应的对策和措施。

教具、资料多媒体课件课时安排1课时教学过程:一、荒漠化1.土地退化的形成⑴概念 土地缺少了水分和养分 植物就无法正常生长 在没有了植被保护的情况下 裸露的地面极易遭受风沙侵蚀和水土流失使土壤中水分和养分进一步流失 继续发展 土地生产力长期丧失,形成如同荒漠般般的景观,即发生土地退化指发生在干旱、半干旱地区........及一些半湿润地区.....的这种土地退化....。

荒漠化不是简单的荒漠扩张的过程,而是很多块分散的土地逐渐退化,并最终连接在一起,形成如同荒漠般的景观。

⑵形成是气候变异等自然因素与人类过度的经济活动相互作用的产物。

如何描述地貌景观的主要特点?

描述地貌景观的主要特点时,可以考虑以下几个方面:

1.地形特征:描述地貌景观的高低起伏、地势形态、斜坡倾

向等地形特征。

例如,是平坦的平原、陡峭的山脉、峡谷还是丘陵等。

2.地貌成因:描述地貌景观形成的主要过程和成因。

例如,

是由于构造活动、风化侵蚀、水流侵蚀、冰川运动、火山活动等导致的。

3.地质特征:描述地貌景观中的岩层、岩石类型和其它地质

特征。

例如,描述岩石的颜色、结构、风化程度,以及地质构造、断层的分布等。

4.水系特征:描述地貌景观中的河流、湖泊和海洋等水体特

征。

例如,描述河流的长度、宽度、水系排列方式,湖泊的大小、形状,以及海岸线的地貌特征等。

5.植被和土壤特征:描述地貌景观中的植物、植被类型和土

壤特征。

例如,描述植被的种类、密度、分布情况,土壤的质地、肥力等。

6.气候特征:描述地貌景观所处的气候条件和气候影响。

例

如,描述气候类型,气温、降水等在地貌形成和演化中的作用。

7.文化和人文特征:描述地貌景观与人类活动和文化有关的

特征。

例如,描述人类对地貌的利用和影响,以及文化遗

址和历史建筑等地标。

通过综合以上特点的描述,可以形象而全面地表达地貌景观的主要特征,建立对于地貌景观的全面认知。

这样的描述有助于准确理解、研究和描述地貌景观的特点和演化过程。

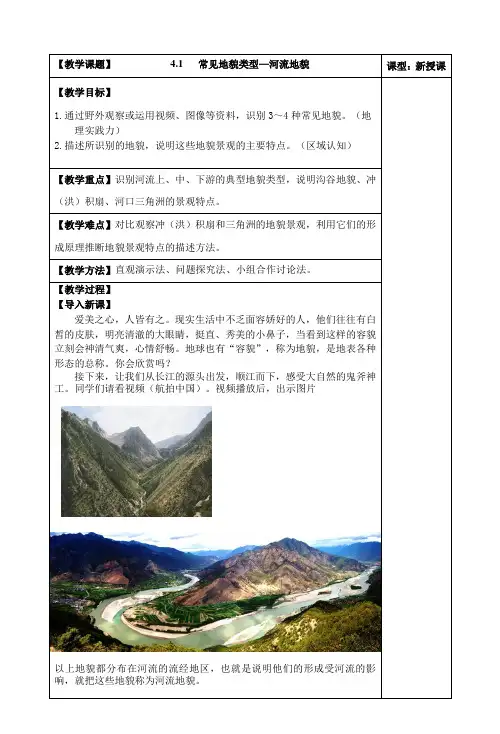

【教学课题】 4.1 常见地貌类型—河流地貌课型:新授课【教学目标】1.通过野外观察或运用视频、图像等资料,识别3~4种常见地貌。

(地理实践力)2.描述所识别的地貌,说明这些地貌景观的主要特点。

(区域认知)【教学重点】识别河流上、中、下游的典型地貌类型,说明沟谷地貌、冲(洪)积扇、河口三角洲的景观特点。

【教学难点】对比观察冲(洪)积扇和三角洲的地貌景观,利用它们的形成原理推断地貌景观特点的描述方法。

【教学方法】直观演示法、问题探究法、小组合作讨论法。

【教学过程】【导入新课】爱美之心,人皆有之。

现实生活中不乏面容娇好的人,他们往往有白皙的皮肤,明亮清澈的大眼睛,挺直、秀美的小鼻子,当看到这样的容貌立刻会神清气爽,心情舒畅。

地球也有“容貌”,称为地貌,是地表各种形态的总称。

你会欣赏吗?接下来,让我们从长江的源头出发,顺江而下,感受大自然的鬼斧神工。

同学们请看视频(航拍中国)。

视频播放后,出示图片以上地貌都分布在河流的流经地区,也就是说明他们的形成受河流的影响,就把这些地貌称为河流地貌。

【自主学习】自学教材P30 P31 P32,快速浏览课文【讲授新课】以长江为例。

位于长江上游的虎跳峡,是长江作用于地表侵蚀形成的,位于长江入海口处的长江三角洲是长江作用于地表堆积形成的。

虎跳峡和长江三角洲都是流水地貌,因此我们可以推断出流水地貌的概念,即:河流作用于地球表面所形成的各种侵蚀、堆积形态的总称。

通过概念我们也可以得到流水地貌的分类:沟谷地貌和河流地貌。

找学生朗读沟谷侵蚀地貌的概念,强调理解侵蚀是破坏和搬运物质。

【探究一】沟谷地貌的分布以及沟谷地貌特点观看图片,从图片中获取有用的地理信息沟谷地貌的分布:常见于河流上游流经地势陡峭的山区或高原段沟谷地貌的特点:由于水流不断侵蚀河谷岩石,使河谷两岸岩石崩解,形成深而陡的V形河谷,河谷岸壁较陡,谷地狭窄,河床底部起伏不平,常见巨大石块和卵石【探究二】接下来讲解河流的堆积地貌(洪积扇/冲积扇)的形成过程,冲(洪)积扇中沉积的颗粒物有何特征,并讨论洪积扇和冲积扇的区别1.当沟谷水流流出沟口时,地形平坦开阔,流速骤减,搬运能力减弱,流水携带的物质沉积下来,形成以沟口为顶点的洪积扇或冲积扇。

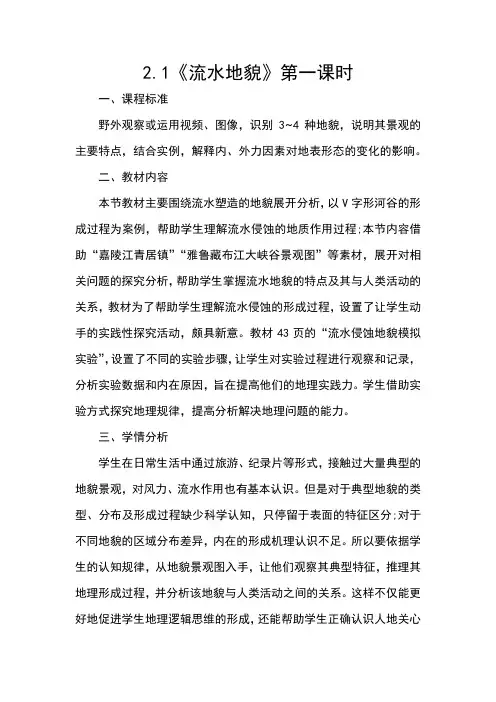

2.1《流水地貌》第一课时一、课程标准野外观察或运用视频、图像,识别3~4种地貌,说明其景观的主要特点,结合实例,解释内、外力因素对地表形态的变化的影响。

二、教材内容本节教材主要围绕流水塑造的地貌展开分析,以V字形河谷的形成过程为案例,帮助学生理解流水侵蚀的地质作用过程;本节内容借助“嘉陵江青居镇”“雅鲁藏布江大峡谷景观图”等素材,展开对相关问题的探究分析,帮助学生掌握流水地貌的特点及其与人类活动的关系,教材为了帮助学生理解流水侵蚀的形成过程,设置了让学生动手的实践性探究活动,颇具新意。

教材43页的“流水侵蚀地貌模拟实验”,设置了不同的实验步骤,让学生对实验过程进行观察和记录,分析实验数据和内在原因,旨在提高他们的地理实践力。

学生借助实验方式探究地理规律,提高分析解决地理问题的能力。

三、学情分析学生在日常生活中通过旅游、纪录片等形式,接触过大量典型的地貌景观,对风力、流水作用也有基本认识。

但是对于典型地貌的类型、分布及形成过程缺少科学认知,只停留于表面的特征区分;对于不同地貌的区域分布差异,内在的形成机理认识不足。

所以要依据学生的认知规律,从地貌景观图入手,让他们观察其典型特征,推理其地理形成过程,并分析该地貌与人类活动之间的关系。

这样不仅能更好地促进学生地理逻辑思维的形成,还能帮助学生正确认识人地关心法人协调观。

四、教学目标知识与技能:1、了解流水侵蚀的三大物理类型。

2、流水侵蚀地貌的形态特点和成因。

过程与方法:学生通过观看教材、景观图、示意图和地理模拟实验了解流水侵蚀地貌的特点、类型及成因。

情感态度与价值观:通过本节课的学习,让学生了解流水侵蚀地貌对自然环境和人文环境的影响。

五、教学重难点重点:流水侵蚀地貌的形态特点和成因。

难点:流水侵蚀地貌的形态特点和成因。

六、教学准备教材,ppt,视频课件,有关本节课的学习资料与素材。

七、教学过程下蚀垂直于地面的使河床加深侵蚀使河谷变宽侧蚀垂直于两侧河岸的侵蚀知识扩展:河流袭夺分水岭两侧河流,由于侵蚀速度差异,其中侵蚀力强的河流能够切穿分水岭,抢夺侵蚀力较弱的河流上游河段,这种河系演变现象,称为河流袭夺。

主要地貌的景观特点【教学目标】区域认知:通过实验、景观图和示意图等,观察、识别典型地貌,说明其景观特点,说明地表形态的成因和形成过程,并指出典型地貌的分布等,从而了解其所在区域的主要特征。

人地协调观:了解各种地貌景观与人类活动之间的关系,了解此地貌对人类的影响以及人类对此地貌的改造等,培养学生的人地协调观素养。

综合思维:利用所学探究沉积物的沉积规律,并思考各种地貌类型的形成原因和主要特征,以及与当地气候、水文、生物之间的关系。

地理实践力:运用实验、通过野外观察等,识别3~4种地貌,描述其景观的主要特点,培养学生在野外识别地貌的能力,从而更好地提高学生的地理实践力。

【教学重难点】1.重点:运用视频、图像等资料,识别3~4种常见地貌。

2.难点:描述所识别的地貌,说明这些地貌景观的主要特点。

【课时安排】2课时【教学过程】【第一课时】【导入新课】探究:沉积物如何沉积?1.找一个广口瓶,在瓶子中装入2/3的水。

2.将粗细不一的沙、土等物质混合后倒入广口瓶中,扣紧盖子、摇动使里面的物质混合均匀。

3.把瓶子放在实验台上,静置,待水重新变清激后,观察广口瓶中混合物的沉积情况。

思考:广口瓶中的沉积物是按照什么顺序沉积的?为什么?这种情况与自然界中河流沉积物有什么相似和不同之处?一、地貌类型的划分。

【教师讲解】按照形态划分,地貌类型主要有山地、高原、平原、丘陵、盆地。

由于导致地貌形成的外力不同,地貌类型可以分为:【板书】1.流水地貌【启发提问】流水地貌主要分为哪几种?分别是什么?学生分组讨论后回答,相互启发补充。

【教师小结】流水地貌是由于流水的侵蚀、搬运和堆积作用而形成的地貌,主要包括沟谷地貌和河流地貌等。

沟谷地貌在广大山区,沟谷流水侵蚀形成沟谷地貌。

沟谷通常较短小,纵剖面上游陡,下游缓,纵剖面呈V 型。

较大沟谷上游有小型盆状的集水洼地。

当沟谷水流流出沟口时,流速骤减,流水携带的物质大量堆积并先后发生沉积,形成以沟口为顶点的洪积扇或冲积扇。

第二章地球表面形态第一节流水地貌课标解读课标要求素养达标通过野外观察或运用视频、图像,识别流水地貌,描述其景观的主要特点。

1.组织学生进行野外观察,观看视频,让学生认识主要的流水地貌及分布。

(地理实践力)2.结合图文材料,综合分析流水地貌的类型及形成原因、危害及防御措施。

(综合思维)3.结合图文材料,分析滑坡、泥石流多发的人为原因,树立保护环境,促进人地协调发展的观念。

(人地协调观)4.结合不同地区的图文材料,分析不同地区流水地貌的类型、分布及主要特征。

(区域认知)第1课时流水侵蚀和堆积地貌自主学习·必备知识基础预习一、流水侵蚀地貌河谷横剖面结构示意图1.峡谷(V字形河谷){原因:流水①侵蚀‾切割地面形成分布:多分布在①湿润‾或半湿润山区①侵蚀②湿润2.河漫滩:河谷中枯水期③出露、洪水期④淹没的部分。

3.河流阶地(1)定义:在河谷两侧常分布有洪水不能淹没的⑤阶梯状地形。

(2)成因:河流的侵蚀⑥下切作用。

(3)特点:阶地地面平坦,组成物质颗粒较细,土质较为⑦肥沃。

特别提醒(1)河流阶地反映了地壳的升降运动。

(2)阶地位置越高,形成的年代越老。

(3)河流两侧的阶地有的对称分布,有的不对称分布。

二、流水堆积地貌1.冲积扇:河流自⑧山地流至山麓,因地形急剧变缓,⑨流速剧减,所挟带物质在沟谷出口处不断堆积而成的扇状堆积体。

2.洪积扇:暂时性河流在⑩山谷出口处因水流分散而形成的扇状堆积体。

多分布于⑪干旱、半干旱地区。

3.冲积平原:在河流⑫中下游,或河流流经盆地时,常形成沙洲和地形平坦的冲积平原。

4.三角洲:当河流挟带泥沙入海时,泥沙在⑬河口大量沉积,常形成三角洲。

5.江心洲:由河流挟带的泥沙沉积而成,多位于河流⑭中下游,或流速相对缓慢的宽谷段。

自我诊断判断下列说法的正误。

1.在河流发育初期,河谷横断面大多呈U字形。

( × )解析:在河流发育初期,河谷横断面大多呈V字形。

2.在河流发育的中后期,下蚀不断减弱,侧蚀不断增强。