用数学知识解决高考中的地理问题

- 格式:pdf

- 大小:91.52 KB

- 文档页数:1

数学高考地理知识点在高考数学考试中,我们经常可以见到与地理相关的知识点。

尽管数学与地理看似毫无联系,然而,数学中的一些概念和方法往往可以用来解决地理问题,并且在数学中运用这些概念和方法可以更好地理解地理现象。

本文将着重介绍几个常见的数学高考地理知识点。

1. 地球的形状和尺度在解决地理问题时,常常用到地球的形状和尺度。

地球通常被近似看作是一个椭球体,它的形状略微不规则,即所谓的“椭球体”,而非一个完美的球体。

理解地球的形状和尺度对于计算地球上的距离和面积非常重要。

2. 地图投影地图投影是将三维的地球表面投影到二维地图上的过程。

由于地球的形状和尺度等因素的影响,无法完全准确地将地球表面展示在平面上。

因此,在地图上会产生一些形状、方向和面积的变形。

了解不同的地图投影方式以及它们的特点对于地理信息的准确理解和分析至关重要。

3. 统计与地理统计学是数学和地理学的交叉学科,它可以帮助我们理解和描述地理现象。

例如,通过统计分析人口数量、文化特征等,可以帮助我们了解不同地区的人口分布和文化特点。

懂得一些统计学的理论和方法可以帮助我们更好地理解和解释地理数据。

4. 空间几何与地理空间几何是研究空间形状、位置和关系的数学分支,它与地理学有着密切的联系。

例如,地图上的直线段实际上是地球曲线上的一段弧线,而地球上两个点的最短距离通常是两点间的弧长。

通过空间几何的一些基本概念和定理,可以帮助我们计算地球上两点之间的最短距离,进而解决一些地理问题。

总结起来,尽管数学和地理看似毫无关联,然而在数学高考中,经常会出现一些与地理相关的知识点。

地球的形状和尺度、地图投影、统计与地理以及空间几何与地理等内容都是我们在数学高考中需要了解和掌握的地理知识。

通过运用数学的概念和方法,我们可以更好地理解和解决地理问题,提高数学考试的成绩。

因此,在备考数学高考时,我们需要综合运用数学和地理的相关知识,将它们密切结合起来,从而更好地应对高考数学考试。

地理数学高考必背知识点地理和数学都是高考中常见的科目,而且这两门学科还有一些交叉点,在一些题型中需要用到数学的知识解决地理问题。

因此,作为考生,必须掌握一些地理数学的必备知识点。

本文将介绍几个在高考中必背的地理数学知识点。

一、地理比例尺的计算在地图中,比例尺是表示地图上距离与实际地面距离之间的比例关系。

当出现一些需要根据地图上的距离计算实际距离的题目时,必须掌握比例尺的计算方法。

比例尺的计算方法很简单,假设地图上的距离为a,实际距离为b,则比例尺的计算公式为:比例尺=实际距离/地图距离。

通过这个公式,就可以快速计算出实际距离。

二、地理方位角的计算在地理学中,方位角是表示地点与某个基准方向之间的角度关系。

在高考地理中,常常会出现一些与方位角有关的问题,因此,掌握方位角的计算方法非常重要。

方位角的计算方法也很简单,假设地点A与基准方向之间的角度为θ,则方位角的计算公式为:方位角=360°-θ。

通过这个公式,可以快速计算出方位角。

三、地理面积的计算地理面积的计算是高考中的常见题型之一,而且往往需要运用到一些数学知识,比如计算图形的面积。

对于普通图形的面积计算,可以直接运用相应的数学公式进行计算。

比如,矩形的面积可以通过长乘以宽得到,三角形的面积可以通过底乘以高的一半得到。

而对于一些复杂的地理区域,可以把它们划分成几个简单的图形,然后分别计算它们的面积,最后将这些面积相加即可得到最终的结果。

四、地理比例尺的转换在高考地理中,有时候会出现需要在不同比例尺下换算的问题。

为了解决这类问题,必须掌握地理比例尺的转换方法。

最常见的比例尺转换是由大比例尺转换为小比例尺。

在转换时,可以利用比例尺的倒数关系进行计算。

假设原始比例尺为1:10000,需要转换为1:100000,可以将原始比例尺的倒数与目标比例尺相乘,得到结果为1:10。

总结:地理数学是高考中常见的题型之一,掌握其中的必背知识点对于提高考试成绩非常重要。

地理高三教辅数学知识点地理是我们学习中不可或缺的一门科目,它涉及到我们周围的自然环境、地球的现象和地理位置等等。

而在地理中,数学也经常被运用到解决问题中,尤其是在地理高三教辅中。

本文将介绍一些地理高三教辅中常见的数学知识点。

一、统计和图表分析在地理研究中,经常会出现大量的数据和统计图表。

因此,学生需要掌握用数学方法进行数据分析的能力。

例如,通过折线图、柱状图和饼状图等形式,对数据进行可视化分析,进而推测出一定的规律和趋势。

同时,还需要掌握如何计算平均数、中位数和众数等统计指标,以便更好地理解和解读数据。

二、尺度和比例地图是地理学的重要工具,而地图上的尺度和比例则是地理高三教辅中常见的数学概念。

学生需要了解如何计算地图上距离的实际长度,以及如何根据比例尺计算地图上的距离与实际距离之间的比例关系。

这对于地理研究和地理数据的分析非常重要,因为通过这样的计算,学生可以更准确地理解地理现象和地理位置之间的关系。

三、经纬度和方位角经纬度是地理学中常用的坐标系统,用于表示地球上的地理位置。

需要学生了解如何用数学方法计算地球上任意两点之间的距离和方向。

例如,通过计算两点间的纬度和经度,可以得出它们之间的直线距离;通过计算两点之间的方位角,可以确定一个点相对于另一个点的方向。

这对于定位和导航非常重要,也是地理高三教辅中的基础知识点。

四、比例尺和地图符号比例尺和地图符号是地图上常见的元素,也是地理高三教辅中需要学生掌握的数学知识点。

比例尺用于显示地图上的距离与实际距离的比例关系,而地图符号则用于表示地图上的地理要素。

学生需要理解比例尺的含义,并能够根据比例尺计算地图上的距离;同时,需要了解地图符号的意义和使用方法,以便更好地解读地图上的信息。

总结起来,地理高三教辅中的数学知识点主要包括统计和图表分析、尺度和比例、经纬度和方位角、以及比例尺和地图符号等。

掌握这些知识点,对于理解地理现象和解决地理问题非常重要。

希望通过本文的介绍,能够帮助学生更好地理解和应用地理高三教辅中的数学知识点,从而更好地学习地理。

高中地理试题中数学能力之运用东莞中学地理科 张隆家数学原理与方法在地理研究中的应用,标志着地理学由定性分析发展到定量分析而逐渐成熟起来。

运用这种方法解答地理问题,是近几年来高考地理试卷中比较典型的热点。

2001年粤豫两省高考地理试卷中就有几道这样的试题,而且具有一定的难度,起到了选拔人才的作用。

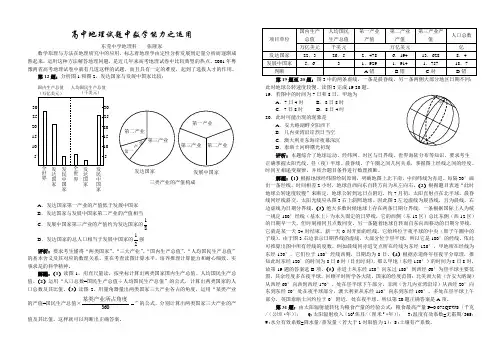

第12题:分析图1和图2,发达国家与发展中国家比较:A .发达国家第一产业的产值低于发展中国家B .发达国家与发展中国家第二产业的产值相当C .发展中国家第三产业的产值约为发达国家的81D .发达国家的总人口相当于发展中国家的21强 评析:要求考生懂得“两类国家”、“三大产业”、“国内生产总值”、“人均国民生产总值”的基本含义及其对应的数理关系。

重在考查读图计算水平,培养推理计算能力和耐心细致、实事求是的科学精神。

解题:(1)读图1,用直尺量读,按坐标计算出两类国家国内生产总值、人均国民生产总值。

(2)运用“人口总数=国民生产总值÷人均国民生产总值”的公式,计算出两类国家的人口总数及其比值。

(3)读图2,用量角器量出两类国家三大产业各占的角度,运用“某类产业的产值=国民生产总值×360某类产业所占角度”的公式,分别计算出两类国家三大产业的产值及其比值。

这样就可以判断出正确答案。

第19题至20题:图3中的两条虚线,一条是晨昏线,另一条两侧大部分地区日期不同; 此时地球公转速度较慢。

读图3完成19-20题。

19.若图中的时间为7日和8日,甲地为A .7日4时B .8日8时C .7日8时D .8日4时 20.此时可能出现的现象是A .安大略湖畔夕阳西下B .几内亚湾沿岸烈日当空C .澳大利亚东海岸夜幕深沉D .泰晤士河畔曙光初现 评析:正确掌握太阳光线、昼(夜)半球、晨昏线、子午圈之间几何关系,掌握图上经线之间的经度、时间互相递变规律,并结合题目条件进行数理推断。

解题:(1)根据地球经纬图绘制原则,明确地图上北下南,中间纬线为赤道。

高中数学学习中的数学与地理的应用高中数学学习是培养学生科学思维和解决实际问题的能力的重要阶段。

除了数学本身的理论和技巧外,数学与其他学科的联系也是不可忽视的。

在高中阶段,数学与地理学科的应用可以帮助学生更好地理解数学知识,并将其应用于实际生活和地理环境中。

一、地理信息与数据处理地理学主要关注地球表面的现象,通过收集和分析地理信息和数据来解决与地理有关的问题。

在高中数学学习中,数学可以被应用于处理和分析这些地理信息和数据。

例如,在地理学中,我们经常需要测量和计算地球表面上各种地理要素的距离与大小。

利用数学中的直线和曲线的距离公式,我们可以准确地计算两个地理要素之间的距离,如两个城市之间的距离、河流的长度等。

此外,地理学中还经常涉及到数据处理和统计分析。

数学的统计学和概率理论可以帮助我们分析地理数据的趋势和规律,如人口统计数据的分析、气象数据的处理等。

通过数学与地理的应用结合,我们可以更好地理解地球表面的现象,并提出解决问题的方法和策略。

二、空间几何与地理图形地理学中的地图和地球表面的形状都与空间几何密切相关。

数学中的几何知识可以帮助我们理解和绘制地理图形,并研究地球表面的形状和结构。

例如,在地理学中,我们常常需要绘制地理图形,如国家、城市和地区的边界、海洋和湖泊等。

利用数学中的几何知识,我们可以学习到地理图形的绘制方法和技巧,如地图的放大和缩小、地理要素的投影等。

此外,数学的空间几何知识也可以帮助我们研究地球表面的形状和结构。

例如,通过学习数学中的球面几何知识,我们可以了解地球表面的弧长、面积和体积等相关概念,并应用于地理学科的研究中。

三、数学模型与地理问题数学模型是数学与其他科学学科相结合的重要手段之一。

在地理学中,数学模型可以帮助我们解决各种与地理有关的问题,并预测地理现象的发展和变化趋势。

例如,在地理学中,我们常常需要研究地球表面的气候变化和自然灾害等问题。

通过建立数学模型,我们可以模拟和预测地球的气候变化和自然灾害的发生,以便采取相应的措施和预防措施。

十二种情况下用数学方法解决地理问题河北裴永刚同学们,地理学是一门综合性很强的学科,这个学科里面囊括了很多知识。

其中,很多地理知识都可以用数学方法来解决,今天我总结了初中地理学中涉及到的需要用数学方法解决的十二种情况。

希望同学们看了以后,会对你学习地理有所帮助。

1、比例尺部分的数学计算比例尺是我们初学地理接触到的内容,它表示的是地表各种地理事物缩小的程度,是地图的三要素之一,它等于图上距离与实地距离的比。

因此,比例尺是一个比值。

我们可以根据比例尺的基本公式,计算出比例尺。

也可以把比例尺公式变形从而求出图上距离和实地距离。

比例尺的原公式为:比例尺=图上距离/实地距离,由这个基本公式可以变形出另外两个公式:图上距离=实地距离×比例尺、实地距离=图上距离/比例尺。

这里的计算是我们初学地理学接触到涉及数学计算的部分,比较简单,不过我们要注意单位的统一换算问题。

因为图上距离一般以“厘米”作单位,实际距离一般以“千米”作单位。

例如:(2013甘肃兰州)在比例尺为1:650000的地图上,量得兰州到白银的直线距离约为9.7厘米,则二者之间的实际直线距离大约是()A、630千米B、630米C、63千米D、149千米实地距离=图上距离/比例尺=9.7÷1/650000=6305000厘米=63.05千米,由计算可知,答案应该为C。

2、关于经线圈中的数学计算问题关于经线纬线也是同学们初学地理遇到的问题,其中有一个问题就是关于相对的经线也就是经线圈的问题。

任何相对的两条经线都能构成一个经线圈,任何一个经线圈都能把地球分成两个相等的半球。

那么,构成经线圈的两条经线具备什么样的条件呢?因为构成经线圈的两条经线的性质是:在同一平面内,并且关于地轴对称。

所以,构成经线圈的两条经线必须具备以下两点:①经度之和为180°;②两条经线必须东西相对。

知道了经线圈所必须具备的这两点,我们就可以轻松地在已知其中一条经线情况下,找出与其相对的另一条经线。

¤ °¥±²w}d *q◇江苏省睢宁高级中学 郭忠权地理是一门综合性较强的学科,近几年的高考地理试题在注重考查学生综合能力的同时,也注重考查学生的地理思维过程,即思维能力与思维方法。

数学思维能够成为解题的钥匙,把数学方法运用在地理解题中,能够化繁为简,有利于准确解题。

1.运用数形结合思想数学是思维的体操。

许多地理试题考查地理要素的相互关系。

高中地理知识有的比较抽象,尤其是有关地球运动的知识,非常考验学生的空间思维能力。

因此,在解答相关地理试题的时候,我们可以采用数形结合的方法,使抽象的地理知识具体化和形象化,达到准确解题的目的。

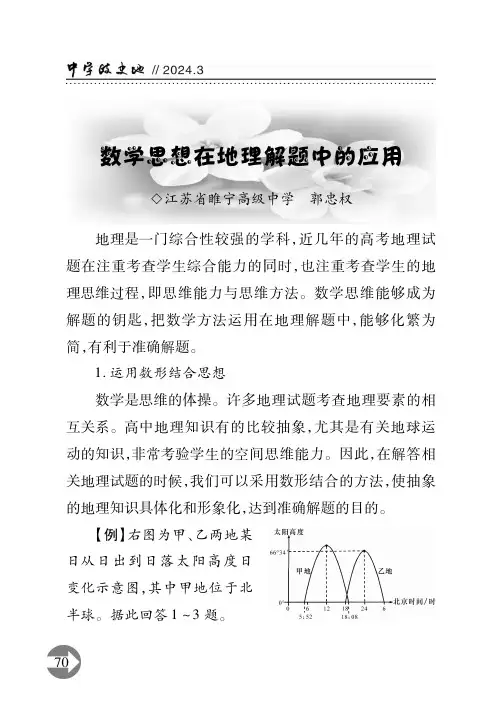

【例】右图为甲、乙两地某日从日出到日落太阳高度日变化示意图,其中甲地位于北半球。

据此回答1~3题。

70··1.据图推测,乙地位于( )A.东半球赤道上B.东半球北回归线上C.西半球赤道上D.西半球北回归线上2.据图推测,该日应该是北半球的( )A.春分日B.夏至日C.秋分日D.冬至日3.甲、乙两地实际距离大约是( )A.1万千米B.2万千米C.3万千米D.4万千米解析:该组题以太阳高度的日变化统计图为切入点,考查了地球半球位置、地球公转运动规律以及地球上两地位置的估算。

第1题,由图中信息可知,此日甲地昼长为:18时08分-5时52分=12时16分,甲地昼长夜短。

由文字信息可知,甲地位于北半球,因此图示时间北半球处于夏半年,太阳直射点位于北半球。

乙地昼长为18时00分-6时00分=12时,因此乙地位于赤道上。

故可先排除选项B和选项D。

一天中最大太阳高度应该为正午太阳高度,某地地方时12时为当地正午。

由图可知,乙地地方时12时,也就是北京时间24时,正午太阳高度为66°34′。

根据地方时和经度的计算方法可计算出乙地经度。

24时-1271时=12时,两地相差180°,乙地经度为60°W,乙地位于西半球。

巧用数学图象,解决地理难点黄向标地理是一门跨自然科学与社会科学的综合性学科,它与各个学科之间相互交叉、渗透。

在教学过程中若能根据地理的学科特性,将其他学科的思维运用到地理思维中来思考或解决地理问题,能起到事半功倍的作用。

数学是自然科学的基础,它能以严密的逻辑和简洁的形式描述复杂的问题,表达极为丰富的实质性思想。

高中新课程重在改变学生的学习方式,改变传统死记硬背机械的学习方式。

因此在地理教学过程中若能适当运用数学的思想方法,借助数学的坐标轴、图表、图象等方法来辅助教学,既可以让学生感受到学科之间相互渗透的作用,培养学生的综合分析能力,又可将难点讲透,这样老师教的轻松、学生学的也容易。

1、函数图象在地理教学中的运用函数图象在地理当中有时并不能精确地表达地理事物之间的关系,但是它作为示意图却能较好的反映出地理事物之间的联系和规律。

例如,在“昼夜长短的变化和正午太阳高度角的变化”教学过程中,教师若能借助数学中的正弦函数图象,则能将抽象的地理知识形象化。

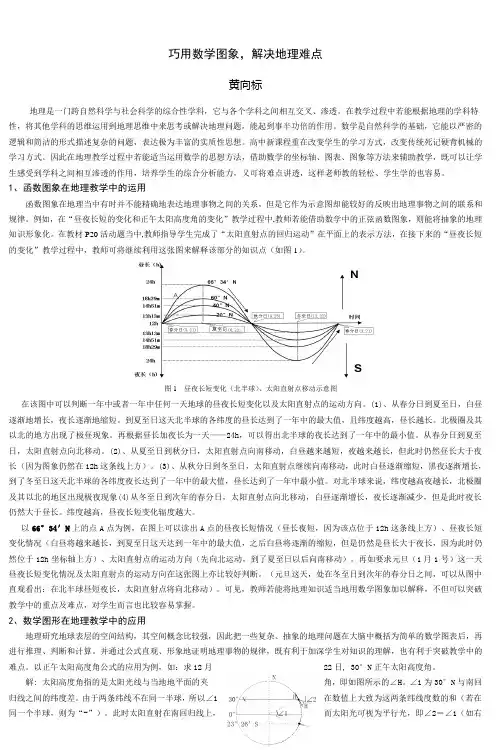

在教材P20活动题当中,教师指导学生完成了“太阳直射点的回归运动”在平面上的表示方法,在接下来的“昼夜长短的变化”教学过程中,教师可将继续利用这张图来解释该部分的知识点(如图1)。

图1 昼夜长短变化(北半球)、太阳直射点移动示意图在该图中可以判断一年中或者一年中任何一天地球的昼夜长短变化以及太阳直射点的运动方向。

(1)、从春分日到夏至日,白昼逐渐地增长,夜长逐渐地缩短。

到夏至日这天北半球的各纬度的昼长达到了一年中的最大值,且纬度越高,昼长越长。

北极圈及其以北的地方出现了极昼现象。

再根据昼长加夜长为一天——24h,可以得出北半球的夜长达到了一年中的最小值。

从春分日到夏至日,太阳直射点向北移动。

(2)、从夏至日到秋分日,太阳直射点向南移动,白昼越来越短,夜越来越长,但此时仍然昼长大于夜长(因为图象仍然在12h这条线上方)。

(3)、从秋分日到冬至日,太阳直射点继续向南移动,此时白昼逐渐缩短,黑夜逐渐增长,到了冬至日这天北半球的各纬度夜长达到了一年中的最大值,昼长达到了一年中最小值。

数学在地理学中的重要性地理学作为一门综合性学科,研究着人类和自然环境之间的相互关系以及地球上各种地理现象的分布规律。

而数学作为一门基础学科,拥有严密的逻辑和精确的计算方法,对地理学的研究具有重要的支持作用。

本文将探讨数学在地理学中的重要性,并结合具体案例展示其应用。

一、测量和制图地理学中的测量和制图是基础工作,而数学提供了测量和计算所需的方法和工具。

比如,在地理学中常常需要测量地球表面的距离、面积、高度等,而这些测量通常通过数学模型和公式来实现。

如勾股定理可以用来计算两点之间的直线距离,海伦公式可以用来计算三角形的面积。

另外,地理学中的制图也需要运用数学的思维和方法,通过坐标系和投影法将地球上的三维信息转化为平面上的二维图像。

例如,在对地面地形进行测量和制图时,我们可以利用数学中的等高线图来表示地势的高低。

等高线是表示地形上不同高度的曲线,通过对等高线的绘制和分析,可以清晰地展示地势的变化和地形特征。

而等高线的绘制则需要运用数学的等高线插值算法和线性插值方法。

二、空间分析和模型建立地理学研究中常常需要进行空间分析和模型建立,以揭示地理现象的分布规律和相互影响的关系。

而数学则为解决这些问题提供了强大的工具和方法。

例如,在人口分布研究中,我们常常需要分析不同地区的人口密度、人口增长率等指标,以及其与地理环境、区域经济等的关系。

这时,我们可以运用数学中的统计学方法,如回归分析、相关分析等,对数据进行处理和分析,从而得出科学的结论。

另外,地理学中的模型建立也是数学发挥作用的重要领域。

地理学家常常利用数学模型来模拟和预测一些复杂的地理现象,比如气候变化、地质演化等。

这些模型可以通过建立方程组、微分方程、统计模型等方式来实现。

通过数学模型的建立和仿真,我们可以更好地理解地理现象的本质和演化规律。

三、空间数据分析与GIS随着科技的发展,地理信息系统(Geographic Information System, GIS)在地理学中的应用越来越广泛。

应用数学思维解决高中地理时间计算问题作者:贺飞来源:《学校教育研究》2016年第19期时间计算涉及的知识点较多,包含了时区、地方时、区时、日出日落、昼夜长短及昼夜范围、晨昏线、太阳高度、北京时间、国际标准时间等知识。

该知识点是高中地理学科的主要组成部分,在中学地理中是一个难点,具体命题可能结合某一重大地理事件进行,往往以日照图或材料题为切入点,进行时间和空间上大跨度的综合考查,突出对学生综合能力的要求的考查。

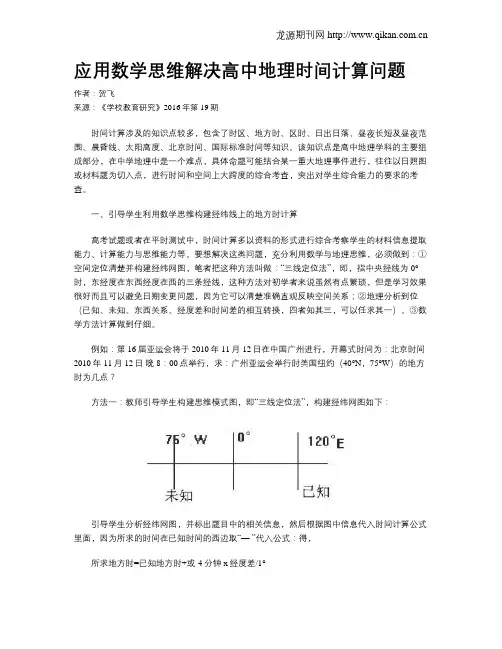

一、引导学生利用数学思维构建经纬线上的地方时计算高考试题或者在平时测试中,时间计算多以资料的形式进行综合考察学生的材料信息提取能力、计算能力与思维能力等。

要想解决这类问题,充分利用数学与地理思维,必须做到:①空间定位清楚并构建经纬网图,笔者把这种方法叫做:“三线定位法”,即,指中央经线为0°时,东经度在东西经度在西的三条经线,这种方法对初学者来说虽然有点繁琐,但是学习效果很好而且可以避免日期变更问题,因为它可以清楚准确直观反映空间关系;②地理分析到位(已知、未知、东西关系、经度差和时间差的相互转换,四者知其三,可以任求其一)。

③数学方法计算做到仔细。

例如:第16届亚运会将于2010年11月12日在中国广州进行,开幕式时间为:北京时间2010年 11月12日晚 8:00点举行,求:广州亚运会举行时美国纽约(40°N,75°W)的地方时为几点?方法一:教师引导学生构建思维模式图,即“三线定位法”,构建经纬网图如下:引导学生分析经纬网图,并标出题目中的相关信息,然后根据图中信息代入时间计算公式里面,因为所求的时间在已知时间的西边取“—”代入公式:得,所求地方时=已知地方时+或-4分钟x经度差/1°=2010年11月12日20点-4分钟x(120°+75°)/1°=2010年11月12日7点。

此题解法优点是依据三线定位,东经度在东,西经度在西,可以帮助学生构建思维模式图,同时可以降低知识点的难度,达到了对知识的二次开发,避免了空间问题的转换,有利于学生迅速掌握与理解知识。

十二种情况下用数学方法解决地理问题河北裴永刚同学们,地理学是一门综合性很强的学科,这个学科里面囊括了很多知识。

其中,很多地理知识都可以用数学方法来解决,今天我总结了初中地理学中涉及到的需要用数学方法解决的十二种情况。

希望同学们看了以后,会对你学习地理有所帮助。

1、比例尺部分的数学计算比例尺是我们初学地理接触到的内容,它表示的是地表各种地理事物缩小的程度,是地图的三要素之一,它等于图上距离与实地距离的比。

因此,比例尺是一个比值。

我们可以根据比例尺的基本公式,计算出比例尺。

也可以把比例尺公式变形从而求出图上距离和实地距离。

比例尺的原公式为:比例尺=图上距离/实地距离,由这个基本公式可以变形出另外两个公式:图上距离=实地距离×比例尺、实地距离=图上距离/比例尺。

这里的计算是我们初学地理学接触到涉及数学计算的部分,比较简单,不过我们要注意单位的统一换算问题。

因为图上距离一般以“厘米”作单位,实际距离一般以“千米”作单位。

例如:(2013甘肃兰州)在比例尺为1:650000的地图上,量得兰州到白银的直线距离约为9.7厘米,则二者之间的实际直线距离大约是()A、630千米B、630米C、63千米D、149千米实地距离=图上距离/比例尺=9.7÷1/650000=6305000厘米=63.05千米,由计算可知,答案应该为C。

2、关于经线圈中的数学计算问题关于经线纬线也是同学们初学地理遇到的问题,其中有一个问题就是关于相对的经线也就是经线圈的问题。

任何相对的两条经线都能构成一个经线圈,任何一个经线圈都能把地球分成两个相等的半球。

那么,构成经线圈的两条经线具备什么样的条件呢?因为构成经线圈的两条经线的性质是:在同一平面内,并且关于地轴对称。

所以,构成经线圈的两条经线必须具备以下两点:①经度之和为180°;②两条经线必须东西相对。

知道了经线圈所必须具备的这两点,我们就可以轻松地在已知其中一条经线情况下,找出与其相对的另一条经线。

数学与地理探索数学在地理学中的应用数学与地理:探索数学在地理学中的应用地理学作为一门综合性学科,研究地球的地貌、气候、环境以及人类在地球上的活动分布等方面的规律与现象。

而数学作为一种工具性学科,其广泛的应用在地理学中发挥了重要的作用。

本文将探讨数学在地理学中的应用,从地表面积的计算到地球的形状测量,再到气象数据的分析与预测,数学为地理学提供了许多强大的分析工具。

1. 地表面积的计算地理学中经常需要计算各种地区的面积,例如国家面积、洲际面积等。

为了准确计算这些面积,数学中的积分和微分运算被广泛应用。

通过将地区分成无数个微小的面元,然后对这些微小面元进行积分,可以得到地区的总面积。

此外,还有一种常用的数学技术,即插值法,用来估算地区表面的高度、温度和降水量等因素。

插值法利用地理上离散的数据点,通过数学计算来推测相邻地点的具体数值,从而绘制出等高线地图和气象图等。

2. 地球的形状测量地球不是一个完美的球体,而是一个略微扁平的椭球体。

地理学家需要准确测量地球的形状和尺寸,以便绘制地图和进行地理定位。

数学中的三角学和球面几何学都在这方面发挥了关键作用。

通过在地球表面上测量不同地点之间的距离和角度,结合三角学原理,可以计算出地球的曲率和半径。

同时,球面几何学可以帮助确定地球的真实形状,并绘制出准确的地球模型。

3. 气象数据的分析与预测地理学中对气候和天气的研究离不开大量的气象数据的收集、分析和预测。

数学统计学被广泛应用于气象学中,以处理和解释气象数据。

通过对历史气象数据的统计分析,可以得出不同地区的气候特征和趋势。

数学模型也被用来预测未来的气象变化,帮助人们做出合理的气象预报和灾害风险评估。

4. 空间数据分析地理学研究中涉及到众多的空间数据,例如地理信息系统(GIS)中的地图数据、人口统计数据等。

数学中的空间数据分析方法可以帮助地理学家对这些数据进行处理和解释。

通过空间插值和回归分析等数学技术,可以对地理数据进行空间预测和关联分析。

例谈数学方法在解决地理问题中的应用作者:臧丽芹来源:《陕西教育·教学》2015年第08期地理学是一门研究领域十分广泛的学科。

在中学阶段,地理被归为文科,但由于其考察、运算等方面的要求使得其与数学学科的关系密切。

利用数学方法解决地理问题,常能获得事半功倍的效果。

常用于解决地理问题的数学方法有:作图法、借用数学定理法方程计算法、反证法等。

一、作图法例1.当地球上今天与昨天的比例为1∶3时,求北京时间。

分析:对于类似的题目,作图求解更加简单直观。

可以作以北极点为中心的俯视图,阴影部分表示昨天的范围,由于地球上两条日期分界线分别为180度经线所代表的国际日期变更线,以及地方时为零点的经线。

据图可以判断下图中OB为180度经线,OA为地方时为零点的经线,且 OA为东经90度,则可以推出北京时间为今天的2点。

在讲解的过程中还可以自由变换2天的比例,或者明确具体的日期来给学生做变式训练。

二、方程计算法例2.读图,阴影表示黑夜,B点的正午太阳高度为42°,求此时太阳直射点的地理坐标。

分析:本题太阳直射点的经度坐标一目了然即,太阳直射点的纬度坐标则需要使用方程法来计算求解。

图中B点所在纬线即为与晨昏线相切的纬线,其纬度与太阳直射点的纬度互余。

由于B点以南为极昼则太阳直射点位于南半球。

解:假设太阳直射点的纬度为X,则根据B点的正午太阳高度为42°可以列出方程:90°-┃(90°-X)-X┃=42° ; ; ; X=21°S三、借用数学定理例3.图同例2问:A至C的最短路径为:( ; ; )A、A-E-C ;B、A-D-C ; ;C、A-B-C分析:有些同学往往直观的认为A至C的最短路径为A-E-C,其实不然。

为回答这一问题我们还是先看一看高中立体几何中有关球体的一些知识:球面被经过球心的平面截得的圆叫做大圆,被不经过球心的平面截得的圆叫小圆。

当我们把地球视作一个球时,经线就是球面上从北极到南极的半个大圆,赤道是一个大圆,其余的纬线都是小圆。

浅析数学知识在地理中的应用浅析数学知识在地理中的应用浅析数学知识在地理教学中的应用第一、用数学知识说明地理概念1、用数学公式说明地理概念这种方式往往在反映有关面积、距离间的分布与变化或个别与总量、部分与全体的关系的概念讲解中应用。

如:比例尺用数学公式可表达为:比例尺=图上距离/实际距离。

在出示公式之后应用数学知识说明:(1)比例尺的计算法则:计算中单位要统一,一般以厘米为单位;计算结果一般图上距离为一厘米,实际距离保留到整数。

(2)比例尺大小的比较:实际上就是进行分数的比较:在分子相同的情况下,分母越大分数越小,即比例尺越小。

(3)比例尺与图形的关系:比例尺越小,所代表的实际距离越长,图幅所表示的面积越大,反映的地理事物越简略;反之,则相反。

这样的表达方式不仅非常直观简明地说明了有关比例尺的计算与大小,还让学生理解了比例尺的有关特征。

与此相似的应用还包括人口密度、森林覆盖率等概念的教学。

这样,通过数学知识的应用,在加强理解的基础上,用灵活应用代替了死记硬背,实现了改善教学效果与减轻负担的双重目的。

2、用数学图形说明地理概念(1)用统计图表说明反映比例关系的有关概念。

如构成概念,就可先出示扇形统计图,然后由图形说明构成即某地理事物各个组成部分所占的百分比,其总量为1。

并由此扩展到与其有关的同类概念,如地球大气的组成、地壳的物质组成、能源消费构成、农业产值构成、工业产值构成、产业构成、人口构成等,形象地说明了各组成部分间的相对比例关系。

再扩展到相似的概念,如我国水能蕴藏量的地区分布构成、世界石油主要分布区的储量构成、主要石油产区的产量构成等,用图形形象地从局部与整体的角度说明了某一地理事物大致的空间分布。

数学图形与地理语言相结合,深化了对地理概念的理解。

(2)几何图形说明地理空间概念。

如黄赤交角就是这样的典型概念。

必须借助几何图形与立体模型说明该概念,同时应用几何知识理解该概念及影响。

黄赤交角的概念——即公转平面(黄道平面)与自转平面(赤道平面)的夹角,就是二平面所成的二面角。

数学与地理的联系与应用数学和地理是两个看似不相干的学科,一个是研究数字和形式逻辑的科学,一个是研究地球表面和人类活动的学科。

然而,在实际应用中,数学和地理却有许多联系和相互依存的关系。

本文将探讨数学与地理之间的联系,并介绍一些数学在地理中的应用。

一、地理中的坐标和测量地理学中最基本的概念之一就是坐标和测量。

而坐标和测量正是数学的重要内容。

在地理中,我们需要确定地点的位置和距离,这就需要运用到数学中的坐标系和测量方法。

例如,在地图上标注一个地点的经度和纬度,就是利用数学中的坐标系来实现的。

同时,地理中的测量也离不开数学。

通过利用数学中的测量原理和方法,可以准确地测量地球上不同地点之间的距离、高度和角度等参数。

二、地图制作与地理信息系统(GIS)地图制作是地理学的重要组成部分,而地图的绘制过程离不开数学的帮助。

在地图制作过程中,需要进行各种测量和计算,比如投影变换、比例尺计算等。

这些计算和测量都离不开数学的基础知识和方法。

同时,地理信息系统(GIS)也是地理学中一个重要的工具。

GIS利用计算机技术来收集、存储、分析和展示地理信息,其中的空间分析和地理数据处理离不开数学的支持。

三、人口统计与人口模型地理学研究的一个重要方向是人口统计与人口模型。

而在人口统计和模型的建立中,需要运用到统计学和数学模型。

通过运用数学中的统计方法和模型,可以更准确地了解和预测人口的分布、迁移和增长等情况。

例如,我们可以利用数学模型来预测未来某个地区的人口增长趋势,或者通过统计学的方法来比较不同地区的人口特征。

四、地球的形状和运动地理学研究的一个重要方向是地球的形状和运动。

数学在这方面有着重要的应用。

以地球的形状为例,数学中的几何学可以帮助我们理解地球的基本形状是一个椭球,并通过数学计算来确定地球的大小。

另外,地球的运动也离不开数学的帮助。

通过数学的运算和模型,我们可以计算出地球的自转、公转等参数,从而更好地理解和预测地球的各种现象,如昼夜变化、季节交替等。

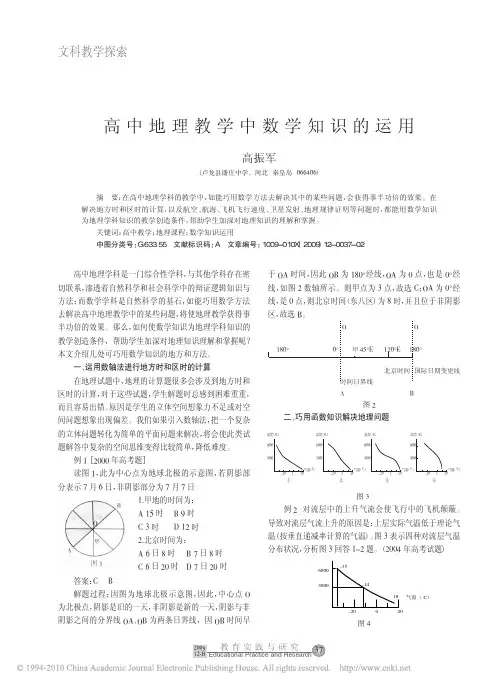

课程篇利用数学方法巧解高考地理试题吴登忠(浙江省丽水市庆元中学)近几年浙江省高考文综地理试题设计着力于地理空间思维和综合思维能力的考查,强调考查学生地理思维过程。

特别是地球运动类试题,难度相对较大。

但如果能够把数学解题的原理、方法运用在地理解题中,就会具有思路清晰、化繁为简、一目了然之功效。

下面以近几年浙江省和全国高考文综地理试题为例,谈谈高考地理试题的解题方法及技巧。

一、正午太阳高度角类试题的解法正午太阳高度角类试题在2009年、2010年、2012年、2015年浙江省高考文综地理试题中均有出现。

下面就这几年出现题目的解法作一归纳。

1.绘图分析法例1:2012年浙江省高考文综地理试题第11题:地表点Q与太阳直射点所在纬线之间的纬度差为α,其正午太阳高度为H。

若H等于α,则Q点的纬度变化范围是()A.21.5°至68.5°B.11.5°至68.5°C.21.5°至78.5°D.11.5°至45°解析:根据题目条件和正午太阳高度角的计算公式,可以推知H=90°-α=α,α=45°。

再绘图分析如下:45°45°45°68.5°N23.5°N21.5°N0°21.5°S23.5°S68.5°S 图1如图1所示,当太阳直射点在23.5°N时,Q地在68.5°N或21.5°S;当太阳直射点在23.5°S时,Q地在68.5°S或21.5°N。

夏至日到冬至日,太阳直射点从23.5°N移动到23.5°S,北半球Q 点从68.5°N移到21.5°N,南半球Q点从21.5°S移到68.5°S,冬至日到次年夏至日,太阳直射点从23.5°S移动到23.5°N,北半球Q点从21.5°N移到68.5°N,南半球Q点从68.5°S移到21.5°S,故选A。