实验六 呼吸系统疾病(精简版)2013.10.9

- 格式:ppt

- 大小:5.70 MB

- 文档页数:18

第1篇一、实验目的1. 了解呼吸系统的解剖结构。

2. 掌握呼吸系统各器官的形态、位置和功能。

3. 培养观察和记录实验结果的能力。

二、实验原理呼吸系统是人体与外界进行气体交换的重要器官,主要由呼吸道和肺两部分组成。

呼吸道包括鼻、咽、喉、气管和各级支气管,是传送气体的管道;肺是进行气体交换的器官,由肺实质(支气管树和肺泡)及肺间质(结缔组织、血管、淋巴管、淋巴结和神经等)组成。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:呼吸系统解剖标本、解剖器械(解剖剪、解剖镊、解剖刀等)、解剖图谱。

2. 实验仪器:解剖台、显微镜、解剖盘、解剖针等。

四、实验步骤1. 观察鼻部结构:观察外鼻、鼻腔和鼻旁窦的形态、位置和功能。

2. 观察咽部结构:观察咽的形态、位置和功能,包括鼻咽、口咽和喉咽。

3. 观察喉部结构:观察喉的形态、位置和功能,包括喉软骨、喉肌和喉腔。

4. 观察气管和支气管结构:观察气管、主支气管及各级支气管的形态、位置和功能。

5. 观察肺的结构:观察肺的形态、位置和功能,包括肺实质和肺间质。

6. 观察肺泡和毛细血管:在显微镜下观察肺泡和毛细血管的形态和结构。

五、实验结果与分析1. 鼻部结构:鼻是呼吸道的起始部,由外鼻、鼻腔和鼻旁窦三部分组成。

外鼻呈锥体形,位于颜面中央;鼻腔分为鼻前庭和固有鼻腔两部分,具有通风和湿润空气的功能。

2. 咽部结构:咽是消化和呼吸的共同通道,自上而下分别与鼻腔、口腔和喉腔相通,分为鼻咽、口咽和喉咽三部分。

3. 喉部结构:喉既是呼吸道,又是发音器官,位于颈部正中,由喉软骨、喉肌和喉腔组成。

4. 气管和支气管结构:气管和支气管是传送气体的管道,包括气管、主支气管及各级支气管。

5. 肺的结构:肺是进行气体交换的器官,由肺实质(支气管树和肺泡)及肺间质(结缔组织、血管、淋巴管、淋巴结和神经等)组成。

6. 肺泡和毛细血管:在显微镜下观察,肺泡呈球形,壁薄,与毛细血管紧密相连,有利于气体交换。

六、实验结论通过本次实验,我们了解了呼吸系统的解剖结构,掌握了呼吸系统各器官的形态、位置和功能,为今后学习和研究呼吸系统疾病奠定了基础。

第六章呼吸系统疾病教学目标掌握肺气肿、肺心病和小叶性肺炎的概念,慢性支气管炎、慢性阻塞肺气肿和肺心病的病理变化,大、小叶性肺炎的病因、病变特点、病理临床联系及两者之间的区别。

熟悉肺癌、鼻咽癌的病变及扩散方式。

了解慢性支气管炎、肺气肿、慢性肺源性心脏病的发病机制,肺硅沉着症的病理变化。

呼吸系统由鼻、咽、喉、气管、支气管和肺组成。

气管环状软骨以上称上呼吸道,环状软骨以下气管、支气管等称下呼吸道。

呼吸道从气管到终末细支气管黏膜的呼吸上皮连同其杯状细胞及腺体,共同构成纤毛-黏液排送系统,该系统能将黏液连同黏附的微粒自下而上地向外排送,是呼吸道特有的保护装置。

呼吸道分泌物中还含有溶菌酶、备解素、干扰素和分泌型IgA等,具有增强局部免疫力的作用。

肺泡由单层肺泡上皮覆盖,其中数量较少的Ⅱ型肺泡上皮细胞能分泌表面活性物质。

肺泡间隔和肺泡腔内有巨噬细胞,能对有害因子进行吞噬和处理,是肺内重要的防御细胞。

呼吸系统与外界直接相通,容易受到外界环境中有害刺激物的直接作用,而且肺又是全身血液循环回流必经之处,以致许多疾病常可以并发肺部病变,因此呼吸系统疾病是比较常见的疾病。

第一节慢性阻塞性肺疾病慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disease,COPD)是一组慢性气道阻塞性疾病的统称,其共同特点为肺实质和小气道受损,导致慢性气道阻塞、呼吸阻力增加和肺功能不全,主要包括慢性支气管炎、肺气肿、支气管扩张症和支气管哮喘等疾病。

一、慢性支气管炎慢性支气管炎(chronic bronchitis)是一种常见于老年人的慢性呼吸系统疾病。

通常由急性支气管炎反复发作逐渐发展而来,也可开始即为慢性。

病变特点是支气管黏膜及黏膜下层以增生为主的慢性炎症。

病程长、反复发作、迁延不愈。

临床主要表现为反复咳嗽、咳痰,重症患者常伴有喘息。

晚期常并发阻塞性肺气肿、肺源性心脏病等。

(一)病因与发病机制病因尚未完全阐明,一般认为是多方面原因综合作用的结果。

实验六、呼吸系统疾病

[实验目的]

[实验内容]

一、大体标本:

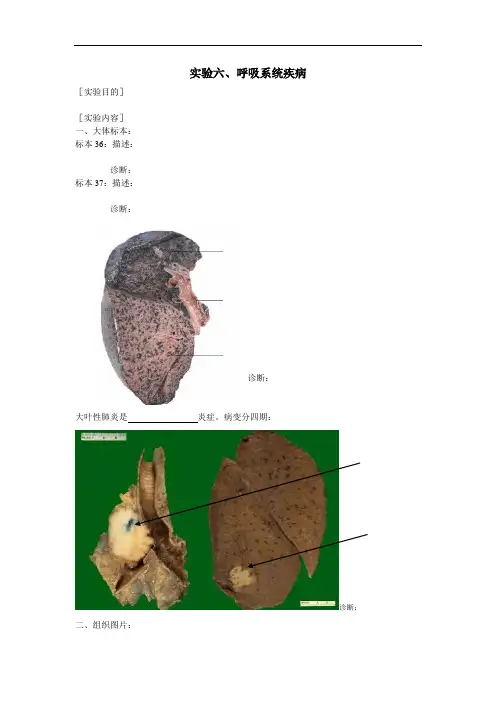

标本36:描述:

诊断:

标本37:描述:

诊断:

诊断:

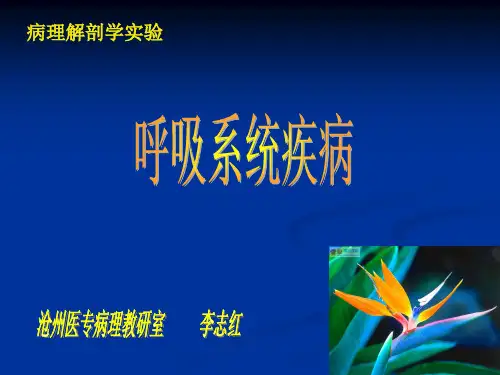

大叶性肺炎是炎症。

病变分四期:

诊断:二、组织图片:

描述:

慢性支气管炎以为主要症状,患者咳痰的基础是,常见的并发症是。

诊断:

小叶性肺炎是以炎症,病变常起始于,最常见的病原菌为。

典型的病变特点是细支气管,管腔内。

患者常有的症状,常发生在和者。

诊断:

肺气肿是指。

多继发于等疾病,轻度和早期常症状,随着肺气肿程度加重,可出现等症状,甚至休息时。

病变继续发展,能呼吸的肺组织及所属毛细血管床,因而,常因此导

致。

一、实验目的1. 了解呼吸系统的基本结构。

2. 掌握呼吸系统各器官的功能。

3. 学习呼吸系统常见疾病的病理变化。

4. 提高病理实验技能。

二、实验材料1. 呼吸系统模型2. 呼吸系统器官切片3. 显微镜4. 相关病理学教材三、实验方法1. 观察呼吸系统模型:通过观察呼吸系统模型,了解呼吸系统的组成,包括呼吸道和肺两部分。

呼吸道包括鼻、咽、喉、气管和支气管等,肺由肺实质和肺间质组成。

2. 观察呼吸系统器官切片:使用显微镜观察呼吸系统器官切片,了解正常呼吸系统器官的形态结构。

3. 病理实验:a. 观察上呼吸道炎症性病变:如急性鼻炎、急性咽炎等。

b. 观察下呼吸道炎症性病变:如慢性支气管炎、支气管哮喘等。

c. 观察肺部疾病:如肺炎、肺结核等。

四、实验结果1. 呼吸道炎症性病变:a. 急性鼻炎:鼻黏膜充血、水肿,分泌物增多。

b. 急性咽炎:咽黏膜充血、水肿,分泌物增多。

c. 慢性支气管炎:支气管黏膜充血、水肿,分泌物增多,支气管壁增厚。

2. 下呼吸道炎症性病变:a. 支气管哮喘:支气管平滑肌痉挛,分泌物增多。

b. 慢性支气管炎:支气管黏膜充血、水肿,分泌物增多,支气管壁增厚。

3. 肺部疾病:a. 肺炎:肺泡充血、水肿,炎症细胞浸润。

b. 肺结核:肺组织坏死、空洞形成,纤维组织增生。

五、实验讨论1. 呼吸系统疾病是常见的疾病之一,其病因复杂,包括感染、过敏、环境污染等。

2. 呼吸系统疾病的治疗原则包括病因治疗、对症治疗和支持治疗。

3. 通过本次实验,我们掌握了呼吸系统各器官的形态结构、功能以及常见疾病的病理变化,为今后从事呼吸系统疾病诊断和治疗工作奠定了基础。

六、实验结论本次实验成功观察了呼吸系统各器官的形态结构、功能以及常见疾病的病理变化,提高了病理实验技能,为今后从事呼吸系统疾病诊断和治疗工作奠定了基础。

七、实验反思1. 实验过程中,注意观察呼吸系统器官切片的细节,以便更好地理解呼吸系统疾病的病理变化。

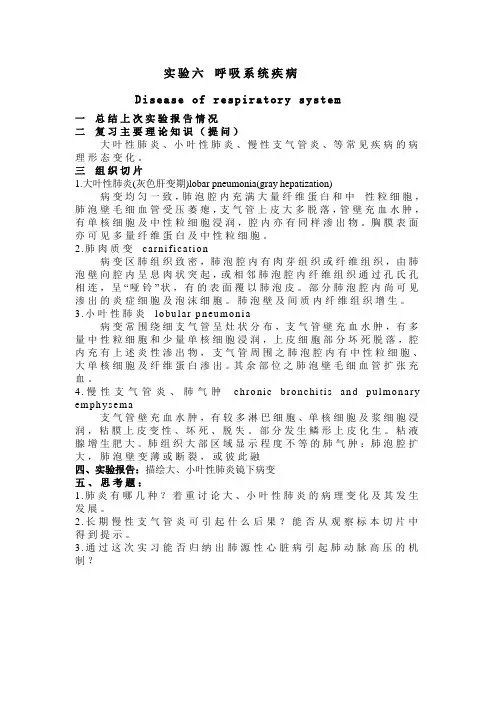

实验六呼吸系统疾病Disease of respiratory system一总结上次实验报告情况二复习主要理论知识(提问)大叶性肺炎、小叶性肺炎、慢性支气管炎、等常见疾病的病理形态变化。

三组织切片1.大叶性肺炎(灰色肝变期)lobar pneumonia(gray hepatization)病变均匀一致,肺泡腔内充满大量纤维蛋白和中性粒细胞,肺泡壁毛细血管受压萎瘪,支气管上皮大多脱落,管壁充血水肿,有单核细胞及中性粒细胞浸润,腔内亦有同样渗出物。

胸膜表面亦可见多量纤维蛋白及中性粒细胞。

2.肺肉质变c a rni fi c at i o n病变区肺组织致密,肺泡腔内有肉芽组织或纤维组织,由肺泡壁向腔内呈息肉状突起,或相邻肺泡腔内纤维组织通过孔氏孔相连,呈“哑铃”状,有的表面覆以肺泡皮。

部分肺泡腔内尚可见渗出的炎症细胞及泡沫细胞。

肺泡壁及间质内纤维组织增生。

3.小叶性肺炎l obu l ar p n eu m o ni a病变常围绕细支气管呈灶状分布,支气管壁充血水肿,有多量中性粒细胞和少量单核细胞浸润,上皮细胞部分坏死脱落,腔内充有上述炎性渗出物,支气管周围之肺泡腔内有中性粒细胞、大单核细胞及纤维蛋白渗出。

其余部位之肺泡壁毛细血管扩张充血。

4.慢性支气管炎、肺气肿c h ro ni c b ro nc hi t i s an d p ul m o na r ye m ph ys e m a支气管壁充血水肿,有较多淋巴细胞、单核细胞及浆细胞浸润,粘膜上皮变性、坏死、脱失。

部分发生鳞形上皮化生。

粘液腺增生肥大。

肺组织大部区域显示程度不等的肺气肿:肺泡腔扩大,肺泡壁变薄或断裂,或彼此融四、实验报告:描绘大、小叶性肺炎镜下病变五、思考题:1.肺炎有哪几种?着重讨论大、小叶性肺炎的病理变化及其发生发展。

2.长期慢性支气管炎可引起什么后果?能否从观察标本切片中得到提示。

3.通过这次实习能否归纳出肺源性心脏病引起肺动脉高压的机制?。

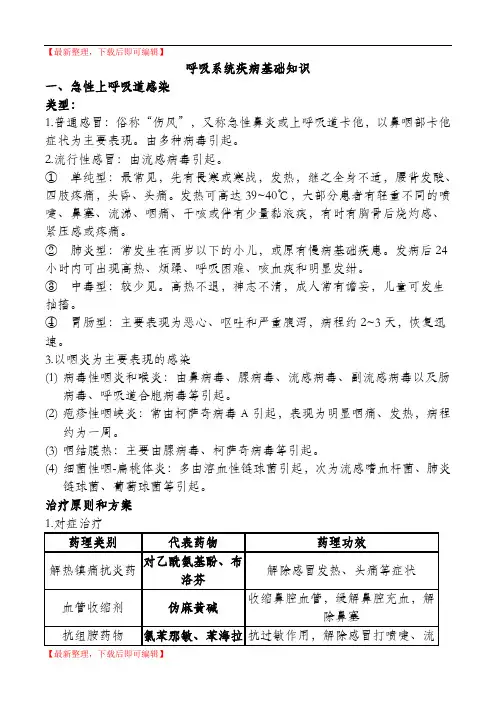

【最新整理,下载后即可编辑】呼吸系统疾病基础知识一、急性上呼吸道感染类型:1.普通感冒:俗称“伤风”,又称急性鼻炎或上呼吸道卡他,以鼻咽部卡他症状为主要表现。

由多种病毒引起。

2.流行性感冒:由流感病毒引起。

①单纯型:最常见,先有畏寒或寒战,发热,继之全身不适,腰背发酸、四肢疼痛,头昏、头痛。

发热可高达39~40℃,大部分患者有轻重不同的喷嚏、鼻塞、流涕、咽痛、干咳或伴有少量黏液痰,有时有胸骨后烧灼感、紧压感或疼痛。

②肺炎型:常发生在两岁以下的小儿,或原有慢病基础疾患。

发病后24小时内可出现高热、烦躁、呼吸困难、咳血痰和明显发绀。

③中毒型:较少见。

高热不退,神志不清,成人常有谵妄,儿童可发生抽搐。

④胃肠型:主要表现为恶心、呕吐和严重腹泻,病程约2~3天,恢复迅速。

3.以咽炎为主要表现的感染(1)病毒性咽炎和喉炎:由鼻病毒、腺病毒、流感病毒、副流感病毒以及肠病毒、呼吸道合胞病毒等引起。

(2)疱疹性咽峡炎:常由柯萨奇病毒A引起,表现为明显咽痛、发热,病程约为一周。

(3)咽结膜热:主要由腺病毒、柯萨奇病毒等引起。

(4)细菌性咽-扁桃体炎:多由溶血性链球菌引起,次为流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、葡萄球菌等引起。

治疗原则和方案1.对症治疗3.抗菌药物治疗二、急性气管-支气管炎特点:以咳嗽症状为主,健康成人通常持续1~3周。

常继发于病毒性或细菌性上呼吸道感染。

以冬季或气候突变时节多发。

治疗方案及原则1.平时注重锻炼,防止感冒;避免粉尘、刺激性气体、花粉等过敏原的吸入。

2.发热、头痛及全身症状明显时可加用解热镇痛药治疗。

3.止咳、化痰药对症治疗是主要措施。

4.部分患者出现喘息症状时,可用解痉平喘药。

三、慢性支气管炎临床表现:1.起病前有急性支气管炎、流感、肺炎等急性呼吸道感染史。

2.常在寒冷季节发病。

3.以咳嗽、咳痰为主要症状,尤以晨起为著,痰是白色黏液泡沫状,或黏稠咳出。

4.可出现过敏现象而发生喘息。

治疗方案:1.预防措施:戒烟和避免烟雾刺激,增强体质,提高抗病能力2.急性发作期和慢性迁延期的治疗:以控制感染和祛痰、镇咳为主;伴喘息时,加用解痉平喘药。

1.慢性支气管炎的临床表现诊断标准。

答:(1)凡有慢性或反复发作的咳嗽、咳痰或伴喘息,每年发病至少持续3个月,并连续两年以上者,在排除其他心、肺疾患(如肺结核、尘肺、支气管哮喘、支气管扩张、肺癌、心脏病等)后,即可诊断。

(2)每年发病持续不足3个月,而有明确客观检查依据(如X线、呼吸功能等)亦可诊断。

2. 慢性肺源性心脏病的诊断标准。

答:患者有慢支、肺气肿、其他肺胸疾病或肺血管病变,因而引起肺动脉高压、右心室肥大或右心功能不全表现,并有心电图、X线表现,再参考心电向量图、超声心动图、肺阻抗血流图、肺功能或其他检查,可以作出诊断。

3. 试述慢性肺源性心脏病肺、心功能失代偿期的主要临床表现。

答:(1)呼吸衰竭:①低氧血症:胸闷、心悸、心率增快和紫绀,严重者可出现头晕、头痛、烦躁不安、谵语、抽搐和昏迷等症状。

②二氧化碳潴留:头痛、多汗、失眠、夜间不眠、日间嗜睡。

重症出现幻觉、神志恍惚、烦躁不安、精神错乱和昏迷等精神、神经症状,以至死亡。

(2)心力衰竭:以右心衰竭为主。

心悸、心率增快、呼吸困难、紫绀、上腹胀痛、食欲不振、少尿。

①体循环淤血:颈动脉明显怒张,肝肿大伴有压痛,肝颈静脉反流征阳性,下肢水肿明显,并可出现腹水。

②心脏听诊:胸骨左缘第四、五肋间隙可听到收缩期杂音,严重者可出现舒张期奔马律;也可出现各种心率失常,特别是房性心率失常。

4.试述支气管哮喘的诊断标准。

答:(1)反复发作的喘息、呼吸困难、胸闷或咳嗽,多与接触变应原、冷空气、物理、化学性刺激、病毒性上呼吸道感染、运动等有关。

(2)发作时在双肺可闻及散在弥漫性、以呼气相为主的哮鸣音,呼气相延长。

(3)上述症状可经治疗或自行缓解。

(4)症状不典型者至少应有下列三项中的一项阳性:①支气管激发试验或运动试验阳性;②支气管舒张试验阳性;③呼气流量锋值日内变异率或昼夜波动率≥20%。

(5)除外其他疾病所引起的喘息、胸闷和咳嗽。

5.试述结核菌素试验(PPD)结果判断方法及临床意义。