历史趣谈谁是真正“中国原子弹之父” 邓稼先还是钱三强

- 格式:docx

- 大小:9.29 KB

- 文档页数:7

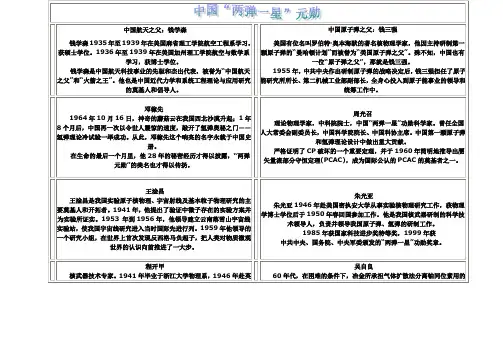

我国两弹功臣和美国普渡大学,获物理学博士学位,1950年回到祖国;他参加组织和领导我国核武器的研究、设计工作,是我国核武器理论研究工作的奠基者之一。

邓稼先,领导开展爆轰物理、流体力学,状态方程、中子输运等基础理论研究,对原子弹的物理过程进行了大量模拟计算和分析,迈出了中国独立研究核武器的第一步。

科学事业的创始人,中国“两弹一星”元勋,中国科学院院士。

与钱学森、钱伟长被周恩来总理合称为“三钱”。

曾任中国科学院副院长,浙江大学校长。

早年从事原子核物理研究,在“核裂变”方面成绩突出,并且是许多交叉学科和横断性学科的倡导者。

他是中国发展核武器的组织协调者和总设计师,中国“两弹一星”突出贡献者。

晚年的钱三强仍担任了中国科学技术协会副主席、中国物理学会理事长、中国核学会名誉理事长等职务,中国“两弹一星”元勋。

1992年逝世,终年79岁。

家、空气动力学家,中国科学院学部委员,中国近代力学事业的奠基人之一。

长期从事航空工程研究,发现了上临界马赫数,发展了奇异摄动理论中的变形坐标法,即国际上公认的PLK 方法,倡导了中国的高超声速流、电磁流体力学、爆炸力学的研究,培养了优秀力学人才。

担负了国防科学研究的业务领导工作,为发展中国的导弹与核弹事业作出了重要贡献。

1968年12月5日因乘坐的飞机失事而牺牲。

1999年被授予“两弹一星荣誉勋章”,是该群体中唯一一位获得“烈士”称号的科学家。

射线及基本粒子物理研究的主要奠基人和开拓者,在国际上享有很高的声誉,被誉为“中国核武器之父”、“中国原子弹之父”。

1961至1978年研究原子弹和氢弹间,为保密需要化名王京。

1929年毕业于清华大学物理系,1933年于德国柏林大学获博士学位。

1936年~1952年,王淦昌在浙江大学任教,先后任物理系教授、系主任,在浙大度过了他一生中最美好的16年,并培养了李政道、叶笃正、程开甲等一大批优秀的科学家。

在70年科研生涯中,他奋力攀登,取得了多项令世界瞩目的科学成就。

两弹元勋邓稼先的故事简介7篇两弹元勋邓稼先的故事简介篇1邓稼先是中国核武器研制与发展的主要组织者、领导者,被称为“两弹元勋”。

在原子弹、氢弹研究中,邓稼先领导开展了爆轰物理、流体力学、状态方程、中子输运等基础理论研究,完成了原子弹的理论方案,并参与指导核试验的爆轰模拟试验。

原子弹试验成功后,邓稼先又组织力量,探索氢弹设计原理,选定技术途径。

领导并亲自参与了1967年中国第一颗氢弹的研制和实验工作。

邓稼先和周光召合写的《我国第一颗原子弹理论研究总结》,是一部核武器理论设计开创性的基础巨著,它总结了百位科学家的研究成果,这部著作不仅对以后的理论设计起到指导作用,而且还是培养科研人员入门的教科书。

邓稼先对高温高压状态方程的研究也做出了重要贡献。

为了培养年轻的科研人员,他还写了电动力学、等离子体物理、球面聚心爆轰波理论等许多讲义,即使在担任院长重任以后,他还在工作之余着手编写“量子场论”和“群论”。

邓稼先是中国知识分子的优秀代表,为了祖国的强盛,为了国防科研事业的发展,他甘当无名英雄,默默无闻地奋斗了数十年。

他常常在关键时刻,不顾个人安危,出现在最危险的岗位上,充分体现了他崇高无私的奉献精神。

他在中国核武器的研制方面做出了卓越的贡献,却鲜为人知,直到他死后,人们才知道了他的事迹。

他是最具有农民朴实气质的科学家。

他主要从事核物理、理论物理、中子物理、等离子体物理、统计物理和流体力学等方面的研究并取得突出成就。

他自1958年开始组织领导开展爆轰物理、流体力学、状态方程、中子输运等基础理论研究,对原子弹的物理过程进行大量模拟计算和分析,从而迈开了中国独立研究设计核武器的第一步,领导完成了中国第一颗原子弹的理论方案,并参与指导核试验前的爆轰模拟试验。

原子弹试验成功后,立即组织力量探索氢弹设计原理、选定技术途径,组织领导并亲自参与1967年中国第一颗氢弹的研制和试验工作。

1979年,邓稼先担任核武器研究院院长。

1984年,他在大漠深处指挥中国第二代新式核武器试验成功。

(二)阅读《邓稼先——中国原子弹氢弹之父》,完成19—21题。

(共9分)邓稼先——中国原子弹氢弹之父邓稼先是中国第一枚原子弹的主攻手,多年来,他为我国的国防事业默默地工作着,不计名利,堪称典范。

1958年的一天,邓稼先意外地得到一张京剧戏票,送票的同志悄声告诉他钱三强所长要和他聊一聊,邓稼先想不到,这一聊竟会决定他三分之二的生命路程,一副历史的重担压在了他还显稚嫩的肩膀上:他被选为研究中国第一枚原子弹的主攻手。

此后,邓稼先的名字从公开出版物上消失了,群众性的场合再也见不到他的身影,许多亲朋好友都无法寻觅他的踪迹,甚至连他的妻子也不清楚他的具体去向,只知道他在执行一项异常重要的任务。

除邓稼先外,上级还从几所名牌大学里调来20多个应届毕业生,共同组织研究队伍,他们在邓稼先的带领下,开始了艰难的工作。

当时正值全国三年自然灾害时期,饥荒遍及全国,邓稼先他们也不例外,有时连饭也不能保证,夜晚还得加班加点工作,肚子饿了,他们就用酱油充饥。

生活上的苦还好克服,苦在科技攻关上。

没有世界一流的科学家直接参加,也没有国际专家指点,有的只是青年人的朝气蓬勃、执著追求。

没有充足的资料,邓稼先就费尽心机地搞到了三本俄文原版书,柯朗特的《超音速与冲击波》,泽尔多维奇的《爆震物理》和戴维森的《中子输出原理》,然而这支队伍中除了邓稼先之外都没有学过核物理,幸好都有俄文基础,因此,不得不采取边读边译边讨论的方式。

大家围着长桌,逐章逐节地读,读一句,译一句,为译得准确,每个人都可以提出译文的句式,直到弄清楚原文的意思为止。

邓稼先除了带领大家读书译书外,还要讲课、备课,为同事们指出正确的研究途径。

他睡觉睡得很少,常常是讲完课,站在黑板前就打起瞌睡来。

如此这般,像吃烤苞米,一粒一粒地嚼,吃过寒冬,到了春节,他们终于消化了这些书。

在他们的心里,也多出了几双慧眼,隐约辨识出了通往核武器库秘宫的通道。

接下来的却是最为困难的数据计算,当时的计算机是每秒仅百次的乌拉尔,还得用手摇,算个除法,得分几步走,要是算个开方,还要查巴罗表。

十位中国之父1.中国原子弹之父——钱三强1913年出生于浙江绍兴的中国第一颗原子弹在罗布泊试验成功并爆炸,在国际地位上吹出了中国大国的足迹。

原子弹对当时的新中国非常重要。

面对困难的条件,他们在很短的时间内研制出了核弹,这是非常了不起的。

2.中国航天之父和导弹之父——钱学森钱学森、,中国载人航天奠基人,中国科学院及中国工程院院士。

他长期担任中国火箭、导弹和卫星研制的技术领导职务,于2009年10月31日在北京逝世3.中国氢弹之父——于敏1926年出生于天津,他的团队完成了氢弹制造工作,这个速度比苏联快了2年3个月,比法国快了6年6个月,比美国快了5年3个月。

他被亲切地称为“中国土专家1号”。

他在中国氢弹原理突破中解决了诸多问题,对中国核武器发展到国际先进水平作出重要贡献。

2019年1月16日于敏在北京去世,享年93岁。

4.中国激光照排之父——王选计算机文字信息处理专家,计算机汉字激光照排技术创始人,当代中国印刷业革命的先行者,被称为“汉字激光照排系统之父”,被誉为“有市场眼光的科学家”。

5.中国杂交水稻之父——袁隆平他的科研团队培育的超级水稻,解决了十几亿人温饱问题,可以说粮食安全是一个国家的基础,它直接关系到老百姓能不能吃上饭?那么袁隆平院士在这方面做出突出贡献6.中国光学之父——王大珩“两弹一星功勋奖章”获得者,“中国光学之父”,应用光学家,中国光学事业奠基人之一,原中国科协副主席,中国科学院、中国工程院院士、国际宇航科学院院士。

7.钱伟长,被誉为力学之父1他的贡献是在中国的机械工业、土木建筑、航空航天和军工事业建立了不朽的功勋,开创了力学在大学的专业。

8.朱瑞,被誉为炮兵之父誉在炮兵部队中的地位很高,一些高难度的作战任务都是由炮兵来完成的。

朱瑞长期与炮兵打交道,为我国炮兵建设做出了巨大贡献。

在我军火箭军军事改革之前,也叫二炮。

9.中国电力机车之父——刘友梅中国工程院院士,中国铁路电力牵引技术装备研制开拓者之一,湖南株洲电力机车厂高级工程师、电力牵引动力高速研究所所长。

邓稼先和钱三强谁贡献大

邓稼先在原子弹、氢弹研究中,领导开展了爆轰物理、流体力学,状态方程、中子输运等基础理论研究,对原子弹的物理过程进行了大量模拟计算和分析,迈出了中国独立研究核武器的第一步。

领导完成原子弹的理论方案,并参与指导核试验的爆轰模拟试验。

原子弹试验成功后,立即组织力量,探索氢弹设计原理,选定技术途径。

邓稼先研究了原子弹,氢弹的理论方案,并亲自参与了核武器的实验。

由于他对中国核科学事业做出了突出贡献,被称为“两弹元勋”。

钱三强30多岁时已经是一位卓有成就的实验物理学家,如果继续从事科学研究,公认其在该领域会更有建树。

然而,回国后,他无条件地服从党和国家的需要,放弃自己心爱的科研工作,以主要精力从事科学组织工作,为别人创造了施展才华的条件,培养了一大批科技人才。

钱三强不仅为原子弹的研制做出了贡献,也为中国原子能科学事业的发展呕心沥血,为培养中国原子能科技队伍立下了不朽的功勋。

就是这样的清华走出来的优秀“老兵”,抱着“科学家是有祖国的”报国梦,生动诠释了清华大学“自强不息,厚德载物”的校训精神。

钱三强的一生,有明确的目标和追求,有人生的理想和规范。

钱三强先生正是这样一位掌握全局,运筹帷幄的指点之才,他无愧于这个时代。

熟悉钱先生的人,不会忘记他那宽阔的胸怀,勇挑重担的气魄,杰出的组织才能,甘为人梯的精神,谦逊朴实的作风,以及只求奉献不求索取的高风亮节。

在钱先生身上,科学和道德达到了高度的统一。

正是因为这样,钱三强先生才受到广大青年学生的仰慕,科学工作者的爱戴和全国人民的尊敬。

两弹元勋科学家简介“两弹元勋”是中国核武器事业的奠基人,包括了14位科学家,他们为了推动中国核技术的发展,经历了十年艰苦卓绝的努力和磨难,为中国打造出了两弹一星——我国第一颗原子弹、氢弹和人造卫星。

这些伟大科学家各具特色,每个人都值得我们去学习和尊敬。

袁复礼:中国核物理学的奠基人袁复礼,1918年4月10日出生在江西省撒网乡一农民家庭。

袁复礼有着一颗好学的心,曾经辍学后专门对知识有很大的渴望。

1937年,他考入国立交通大学,随后前往美国留学,进入顶尖院校加州大学伯克利分校继续深造。

袁复礼的主要研究方向是核物理学,他先后师从保罗·里程和恩里科·费米等国际知名的核物理学家。

1950年代初回国后,袁复礼和中国科学家们一起开始了中国核武器事业的探索,担任了第一颗原子弹的设计和研制的主要负责人。

1958年,袁复礼当选为中国科学院院士,称为“中国核物理学的奠基人”。

钱三强:氢弹设计师钱三强,1917年出生在福建省福州市。

钱三强先后就读于清华大学、哈佛大学和普林斯顿大学,学习物理学和数学。

他是中国氢弹研制的主要设计师之一,是中国第一颗氢弹爆炸实验的负责人,以及“两弹一星”工程的骨干之一。

在其一生中,钱三强出版了150多篇学术论文,包含物理、天文学和航空学等多个领域的研究成果。

1960年,钱三强和其他科学家一起获得了中国最高的科学技术奖项——荣誉称号“两弹元勋”。

邓稼先:航天事业开拓者邓稼先,1924年出生在湖南省涟源市。

邓稼先在早期的研究工作中已经涉猎了核物理学、建筑工程学等领域,他是中国燃气轮机研究领域的先驱,担任过中国航天科技集团公司总设计师、五院院长等职务。

邓稼先主导了多项重要的航天项目,如鲲鹏计划、神舟飞船项目等。

他的贡献不仅推动了中国航天事业的发展,也让中国航天事业成为全球范围内的重要参与者。

邓稼先曾获得了中国最高科技荣誉——“两弹一星功勋奖章”、荣获国际航空联合会犇科技金质奖章等荣誉称号。

描写两弹元勋文章两弹元勋是指中国的两位核武器研制领导人:钱三强和邓稼先。

他们是中国核武器研制的重要人物,为中国的核武器事业作出了巨大贡献。

以下是对两位元勋的描写:一、钱三强钱三强,江苏省南通市人,是中国著名的核物理学家和核武器专家。

他是中国第一颗原子弹和第一颗氢弹的主要设计者之一。

钱三强早年在清华大学学习核物理学,毕业后留校任教。

1954年,他加入了中国核武器研制的团队,开始从事原子弹、氢弹的研制工作。

在研制过程中,他主持了多项关键技术的研究,包括核材料的制备、核爆炸物理的研究、核武器的设计等。

他的工作成果为中国核武器的研制提供了重要支持。

在钱三强的领导下,中国成功地研制出了第一颗原子弹和第一颗氢弹。

他的成就为中国核武器的研制奠定了坚实的基础,也为中国的国防事业作出了重要贡献。

二、邓稼先邓稼先,湖南省湘潭市人,是中国著名的物理学家和核武器专家。

他是中国第一颗原子弹和第一颗氢弹的主要设计者之一。

邓稼先早年在清华大学学习物理学,毕业后留校任教。

1954年,他加入了中国核武器研制的团队,开始从事原子弹、氢弹的研制工作。

在研制过程中,他主持了多项关键技术的研究,包括核材料的制备、核爆炸物理的研究、核武器的设计等。

他的工作成果为中国核武器的研制提供了重要支持。

在邓稼先的领导下,中国成功地研制出了第一颗原子弹和第一颗氢弹。

他的成就为中国核武器的研制奠定了坚实的基础,也为中国的国防事业作出了重要贡献。

总的来说,钱三强和邓稼先是中国核武器研制的两位元勋,他们在核武器研制领域做出了杰出的贡献,为中国的国防事业作出了重要贡献。

邓稼先消失干了什么?1958年8月的一天,时任二机部(核工业部)副部长的钱三强,对一个34岁的青年人说:中国要放一个大炮仗,要调你去参加这项工作。

这个青年人接到钱三强交给的任务后,就开始消失在亲戚朋友的视线里,开始了长达28年的隐姓埋名生活,直到1986年6月的一天,他的名字突然同时出现在全国各大媒体的报道中,这个人就是邓稼先。

1958年8月开始,邓稼先调入二机部九院任理论部主任。

担任原子弹理论设计的总负责人。

研制工作一开始,是有苏联专家帮助的,但后来情况起了变化。

苏共中央很快借口当时苏联与美国等西方国家正在日内瓦谈判关于禁止试验核武器的协定,中断向中国提供原子弹的有关技术资料等协议的项目。

苏方这种背信弃义的做法给中国原子弹的研制工作造成了重大困难。

依靠外援是靠不住的,压在邓稼先肩膀上的担子越发沉重了!当时对于制造原子弹,国内可以说是一片空白。

自主研制,谈何容易。

从哪里入手?这是邓稼先第一个要思考的问题。

那一段时间,邓稼先在思考的时候,常常喜欢坐在阳台上静静地听音乐。

不过,有一天,妻子许鹿希发现他换了个曲子《命运交响曲》。

当时,许鹿希就站在邓稼先的身后,她心里知道,丈夫正在承受着强烈的爱国心和责任感的折磨,他需要从这首曲子里获得勇气和力量,他要去紧紧地扼住原子弹的喉咙。

邓稼先的思考终于找到了方向,他决定,从中子物理,流体力学,高温高压下物质性质三个方向作为研究的主攻方向。

不要小看这三个方向。

这等于是找到了原子弹喉咙的位置。

1961年,经过整整三年的计算,邓稼先带领的研究人员终于敲开了原子弹设计的大门,原子弹的蓝图基本成型。

接下来,邓稼先迅速把理论部的人员组成三个组,分别攻关。

研究人员开始进入一个齐头并进的繁忙期,他们用算盘,计算尺,手摇计算机,甚至纸笔来计算着人们难以想象的大量数字,算完的纸一扎扎、一捆捆地装在麻袋里,堆满了屋子。

每一个数值都要反复核对,确保准确无误。

一个关键数据算一遍要有上万个网点,每个网点要解开五六个方程式。

钱三强:中国“核弹之父”作者:来源:《党史天地》2016年第14期“三分裂”和“四分裂”现象的发现者、“两弹一星”突出贡献者、“中国原子弹之父”、“中国的居里夫妇”、“科技界的三钱”、“交叉学科倡导者”……种种头衔,无不昭示着钱三强对我国科技事业的巨大贡献。

然而,这位被西方媒体称为“中国核弹之父”的归国博士,却未能亲眼看到中国核弹爆炸成功的场面……“属牛的孩子,还真有一股牛劲”钱三强原名钱秉穹,1913年出生于浙江绍兴,共产党员。

钱三强的父亲钱玄同是中国近代著名的语言文字学家。

钱三强少年时代即随父在北京生活,曾就读于蔡元培任校长的孔德中学。

1930年,17岁的钱三强以优异的成绩被北大理学院录取为预科生。

入学后,他把所有课余时间都用来学习,短短半年之后便通过了英语考试,连父亲钱玄同也不禁暗叹:“属牛的孩子,还真有一股牛劲。

”有一次,清华教授吴有训来北大讲授近代物理,他那与众不同的讲法、生动的课堂实验,让钱三强渐渐产生了对物理学的热爱,加之“外界环境又是日本侵略东北,发动‘九·一八’事变,而政府却不抵抗,当时的南京政府也没按《建国方略》的蓝图来建设中国。

内部与外部因素加在一起,使我放弃了学电机工程的初愿,决心入物理系了”。

1932年秋,钱三强考入清华大学重读一年级,师从叶企孙、吴有训、赵忠尧等教授。

对于钱三强的行为,钱玄同未作任何评说,只是别出心裁地写了“从牛到爱”4个大字送给他,寓意有二:一是勉励三强发扬属牛的那股子牛劲,二是鼓励他在科学上不断进取,向牛顿、爱因斯坦学习。

从那以后,钱三强以“从牛到爱”为座右铭,人到哪里就把它带到哪里,整整相伴了60年。

1936年,钱三强以优异成绩毕业后,担任北平研究院物理研究所所长严济慈的助理,从事分子光谱方面的研究。

就在钱三强担任助理员期间,一个令人激动的机会降落在他头上。

在严济慈的推荐下,钱三强参加了中法教育基金委员会组织的考试,成功得到去法国巴黎大学居里实验室学习的机会。

中国原子弹之父邓稼先作者:bz391发表于:2012-11-101958年8月的一天,时任二机部(核工业部)副部长的钱三强,对一个34岁的青年人说:中国要放一个大炮仗,要调你去参加这项工作。

这个大炮仗,指的就是原子弹。

而这个青年人接到钱三强交与的任务后,就开始消失在亲戚朋友的视线里,开始了长达28年的隐姓埋名。

甚至连他的妻子,都不知道他在哪里工作,每天都在做什么。

同时,这个人,也和中国的第一颗原子弹,以至于中国整个从无到有的核武器的发展,紧紧地联系在了一起。

直到1986年6月的一天,他的名字突然同时出现在全国各大媒体的报道中。

一个埋藏了28年的秘密,也随之浮出水面。

这个人就是:邓稼先。

邓稼先,1924年出生,汉族,安徽省怀宁县人;我国杰出的科学家,中国的“两弹”元勋;我国第一颗原子弹及氢弹的理论设计负责人,核武器研制工作的奠基者和领导者之一。

在中国一共进行的45次核试验中,邓稼先参加过32次,其中有15次都由他亲自现场指挥。

28年的默默无闻,换来的是中国在世界上响当当的核大国地位。

这一声声巨响的后面,隐藏着不为人知的艰辛?对于这些,有一个人,很清楚却又不太明白。

他就是世界著名物理学家,诺贝尔奖获得者杨振宁。

杨振宁是邓稼先的挚友,两人从小就情同手足,并且都在美国留学学习物理,成绩都非常优异,毕业后邓稼先随即回到了祖国。

杨振宁并不知道在他获得诺贝尔物理奖后的一年开始,邓稼先就在中国西北的大漠深处里风餐露宿着,用最原始的办法探寻着原子弹的奥秘。

1971年,杨振宁首次回国访问,在周总理的安排下和二十年杳无音信的挚友邓稼先见了面,杨振宁返程上飞机的时候,向邓稼先问了一句话:听说中国的原子弹氢弹研制有美国人的参与,是这样么?邓稼先听了后笑笑,不置可否,只说了句:你先上飞机,我回头再告诉你。

-作为同行,杨振宁无法想象,没有外国人的帮助,年轻的新中国需要付出多大的艰辛才能让中国原子弹、氢弹的巨响震撼全球。

那么邓稼先是如何领导原子弹的理论设计的?又是如何用了少于世界其他核大国几倍的时间完成了氢弹的设计?28年里,他走过了一条怎样的不为人知的道路?这条路里面又隐藏着多少鲜为人知的秘密?要解开这一个个疑问,还需要从邓稼先的小时候说起。

龙源期刊网

钱三强中国核弹奠基人

作者:

来源:《科学大观园》2019年第09期

原名钱秉穹,1913年出生于浙江绍兴,共产党员。

16岁便考入北京大学预科,1932年,又考入清华大学物理系。

1936年,钱三強毕业后,担任了北平研究院物理研究所所长严济慈

的助理。

翌年,他通过公费留学考试,在卢沟桥的炮声响起之际,以报国之志赴欧洲,进入巴黎大学居里实验室做研究生。

1940年,钱三强取得了法国国家博士学位,又继续跟随第二代居里夫妇当助手。

1946

年,他与同一学科的才女何泽慧结婚。

夫妻二人在研究铀核三裂变中取得了突破性成果。

从新中国成立起,钱三强便全身心地投入了原子能事业的开创。

他在中国科学院担任了近代物理研究所(后改名原子能研究所)的副所长、所长,并于1954年加入了中国共产党。

1955年,中央决定发展本国核力量后,他又成为规划的制定人。

1958年,他参加了苏联援助的原子反应堆的建设,并汇聚了一大批核科学家(包括他的夫人),他还将邓稼先等优秀人才推荐到研制核武器的队伍中。

1960年,中央决定完全靠自力更生发展原子弹后,已兼任二机部副部长的钱三强担任了

技术上的总负责人、总设计师。

他像当年居里夫妇培养自己那样,倾注全部心血培养新一代学科带头人,在“两弹一星”的攻坚战中,涌现出一大批杰出的核专家,并在这一领域创造了世界上最快的发展速度。

人们后来不仅称颂钱三强对极为复杂的各个科技领域和人才使用协调有方,也认为他领导的原子能研究所是“满门忠烈”的科技大本营。

◎来源|新华网

◎图片|共产党员网。

历史趣谈谁是真正“中国原子弹之父”邓稼先还是钱三强如对您有帮助,可购买打赏,谢谢谁是真正“中国原子弹之父”邓稼先还是钱三强导语:“中国原子弹之父”的说法自中国第一颗原子弹爆炸成功后,由法国传入中国,自始至今,有关此说的争论不绝于耳。

“中国原子弹之父”是个““中国原子弹之父”的说法自中国第一颗原子弹爆炸成功后,由法国传入中国,自始至今,有关此说的争论不绝于耳。

“中国原子弹之父”是个“舶来品”“中国原子弹之父”这个说法是在1965年由法国传入中国的。

1965年7月,钱三强收到法国营养学校原秘书、督学巴杭德邮寄的法国《科学与生活》1965年6月号上的一页剪报文章《在中国科学的后面是什么》。

文中写道:“中国的科学研究工作是由中国科学院领导的。

北京原子能研究所的领导人是曾在巴黎大学Sorbonne部学习过的物理学家钱三强博士。

他才真正是中国原子弹之父。

”这是目前所见“钱三强是中国原子弹之父”的最早版本。

根据《钱三强年谱长编》记载,是年,法国《科学与生活》又刊出一篇报道中国核科学研究的文章,认为中国“最重要的核专家,是钱三强博士”。

在当时,即便是私人信件,只要是从外国寄来的,都要由组织上收拆。

巴杭德的这封来信,由原子能所首先拆看,后报“科委八局”,再转二机部七局,最后批转给钱三强的秘书。

这么一圈批阅下来,我们可以确定,“中国原子弹之父”说从1965年开始就已被圈内人知晓并在国内传播。

1967年6月17日,中国第一颗氢弹爆炸成功;6月18日,法国法新社科学编辑赛尔日?贝尔发表文章写道:“人们认为钱三强是中国的核弹之父。

”同一天,英国《星期日泰晤士报》发表文章说:“没有哪个国家进展得有这样快。

法国爆炸第一个原子弹比中国早四年,但是仍然没有试验氢弹……关于参加这项计划的人物,外人知道很少,但是这个生活常识分享。

两弹⼀星之⽗到底是谁

两弹⼀星之⽗:邓稼先。

“两弹⼀星”指核弹、导弹、⼈造卫星。

“两弹⼀星”是对中国依靠⾃⼰的⼒量掌握的核技术和空间技术的统称,并没有明确具体指哪两颗弹和哪⼀颗星。

邓稼先为什么是两弹⼀星之⽗

因为1964年10⽉,中国成功爆炸的第⼀颗原⼦弹,就是由他最后签字确定了设计⽅案。

他还率领研究⼈员在试验后迅速进⼊爆炸现场采样,以证实效果他⼜同于敏等⼈投⼊对氢弹的研究。

邓稼先是中国核武器研制与发展的主要组织者、领导者,邓稼先始终在中国武器制造的第⼀线,领导了许多学者和技术⼈员,成功地设计了中国原⼦弹和氢弹,所以被授予“两弹⼀星”功勋奖章。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢谁是真正“中国原子弹之父”邓稼先还是钱三强

导语:“中国原子弹之父”的说法自中国第一颗原子弹爆炸成功后,由法国传入中国,自始至今,有关此说的争论不绝于耳。

“中国原子弹之父”是个“

“中国原子弹之父”的说法自中国第一颗原子弹爆炸成功后,由法国传入中国,自始至今,有关此说的争论不绝于耳。

“中国原子弹之父”是个“舶来品”

“中国原子弹之父”这个说法是在1965年由法国传入中国的。

1965年7月,钱三强收到法国营养学校原秘书、督学巴杭德邮寄的法国《科学与生活》1965年6月号上的一页剪报文章《在中国科学的后面是什么》。

文中写道:“中国的科学研究工作是由中国科学院领导的。

北京原子能研究所的领导人是曾在巴黎大学Sorbonne部学习过的物理学家钱三强博士。

他才真正是中国原子弹之父。

”

这是目前所见“钱三强是中国原子弹之父”的最早版本。

根据《钱三强年谱长编》记载,是年,法国《科学与生活》又刊出一篇报道中国核科学研究的文章,认为中国“最重要的核专家,是钱三强博士”。

在当时,即便是私人信件,只要是从外国寄来的,都要由组织上收拆。

巴杭德的这封来信,由原子能所首先拆看,后报“科委八局”,再转二机部七局,最后批转给钱三强的秘书。

这么一圈批阅下来,我们可以确定,“中国原子弹之父”说从1965年开始就已被圈内人知晓并在国内传播。

1967年6月17日,中国第一颗氢弹爆炸成功;6月18日,法国法新社科学编辑赛尔日•贝尔发表文章写道:“人们认为钱三强是中国的核弹之父。

”同一天,英国《星期日泰晤士报》发表文章说:“没有哪个国家进展得有这样快。

法国爆炸第一个原子弹比中国早四年,但是仍然没有试验氢弹……关于参加这项计划的人物,外人知道很少,但是这个

生活常识分享。