重症胆管炎

- 格式:ppt

- 大小:2.45 MB

- 文档页数:31

急性重症胆管炎的处理策略摘要急性重症胆管炎病情凶险,进展迅速,死亡率高,目前仍是胆道外科的治疗难题。

早期明确诊断后,及时解除胆道梗阻引起的胆管内高压,阻断细菌和毒素入血触发炎症"瀑布反应"是治疗的关键。

黄志强院士提出的"解除梗阻、去除病灶、通畅引流"十二字方针,至今仍是急性胆管炎的治疗准则。

积极胆道引流,及早连续性肾脏替代治疗,同时予以抗菌治疗及多器官功能支持,可显著改善疾病转归,降低死亡率。

时至今日,急性胆管炎依然是胆道外科的治疗难题。

由于复杂的病理生理机制,导致其时常发生严重的并发症,是胆道外科较为凶险的疾病之一。

单纯的胆道感染通常不会进展为重症胆管炎,只有胆道梗阻引起胆管内高压使肝脏胆血屏障受损、大量细菌和毒素入血触发炎症介质的"瀑布反应",才会进展为急性重症胆管炎,诱发全身炎症反应综合征(systemic inflammatory response syndrome,SIRS)甚至是多器官功能障碍综合征(multiple organ dysfunction syndrome,MODS)。

随着对疾病本身认识的不断深入以及外科治疗理念的不断更新,急性胆管炎的治愈率得以显著提高。

首先,解除胆道梗阻,阻断炎症风暴是治疗的关键。

近年来,由于内镜、微创技术的进步,使得内镜下经乳头引流(endoscopic transpapillary drainage,ETBD)和经皮经肝胆管引流(percutaneous transhepatic cholangial drainage,PTCD)逐步替代了传统手术的胆管切开减压,治疗更为迅速,创伤更为轻微,使急性重症胆管炎的死亡率明显下降。

黄志强院士提出的"解除梗阻、去除病灶、通畅引流"十二字方针,至今仍是急性胆管炎的治疗准则。

同时,由于对急性胆管炎炎症介质"瀑布反应"发病机制的不断深入研究,发现早期连续性肾脏替代治疗(CRRT)可以有效清除血液中的炎症因子、阻断急性胆管炎的炎症风暴,使得急性重症胆管炎的死亡率进一步降低。

急性重症胆管炎的治疗及护理措施有哪些?急性重症胆管炎是一种发生在急性胆管炎基础上的严重梗阻化脓,相应的会进一步提高胆道内的压力,致使血液中出现大量细菌、内毒素,进而会诱发胆源性休克、败血症,甚至向弥漫性血管内凝血、多器官功能衰竭转化,这是一种最为严重的胆道感染疾病,特点主要表现为发病急、病情危重、变化复杂且迅速、死亡率高、并发症多等。

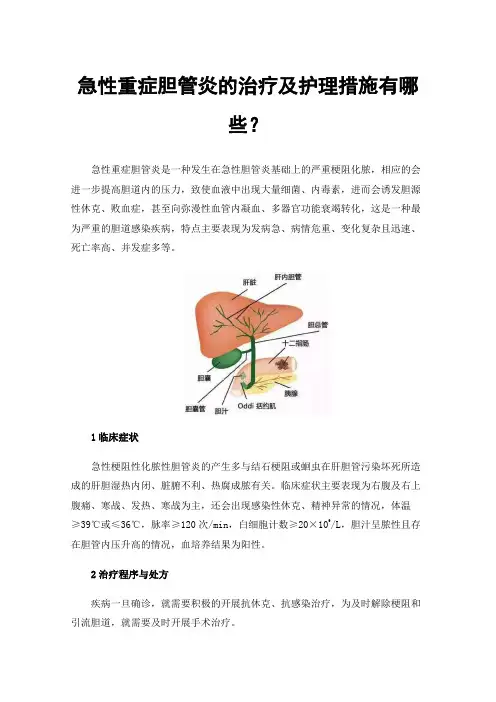

1临床症状急性梗阻性化脓性胆管炎的产生多与结石梗阻或蛔虫在肝胆管污染坏死所造成的肝胆湿热内闭、脏腑不利、热腐成脓有关。

临床症状主要表现为右腹及右上腹痛、寒战、发热、寒战为主,还会出现感染性休克、精神异常的情况,体温≥39℃或≤36℃,脉率≥120次/min,白细胞计数≥20×109/L,胆汁呈脓性且存在胆管内压升高的情况,血培养结果为阳性。

2治疗程序与处方疾病一旦确诊,就需要积极的开展抗休克、抗感染治疗,为及时解除梗阻和引流胆道,就需要及时开展手术治疗。

2.1术前准备抗休克:术前禁食帮助肠胃减压,使用鼻球或面罩进行持续吸氧,完成导尿管的留置工作,认真记录出入量;将两条可靠的静脉通道开通,必要时有必要对中心静脉压进行科学的检测;对血压、脉搏与末梢血氧饱和度等进行密切检测,在条件允许的情况下实时的进行心电监护。

同时,积极的开展抗感染、解痉、止痛治疗。

2.2手术治疗对胆总管进行适当的切开减压治疗,重视T管引流术,在病情允许的情况下可以将胆囊切除;若患者个人情况比较差,则可以先开展胆囊与胆总管双造瘘术治疗,挽救患者生命以后择期再开展根治手术。

2.3介入治疗采用内镜置鼻胆管的方式进行减压引流,待患者病情逐渐稳定以后择期进行胆囊切除与胆总管切开取石术进行治疗。

3护理措施3.1体液护理强化观察,对患者的各项生命体征、循环功能进行密切监测,为补液提供一个可靠的依据,可准确的记录出入量。

休克患者需要在短时间内迅速建立静脉通路,补液扩容,确保血容量的尽快恢复;严格按照医嘱给予一定剂量的肾上腺皮质季度,必要时可以采用血管活性药物。

急性重症胆管炎护理

急性重症胆管炎是在胆道梗阻的基础上,并发胆道系统的急性化脓性细菌感染。

亦称急性梗阻性化脓性胆管炎。

病人以往多有胆道疾病史及胆道手术史。

本病发病急骤,病情进展快。

除具有一般胆道感染的三联症(腹痛、寒战高热、黄疸)外,还可出现休克、神经中枢系统受抑制表现,即五联症。

护理措施

(一)术前护理

1密切观察病人病情变化,若出现寒战、高热、腹痛加重、腹痛范围扩大等,应考虑病情加重,要及时报告医生,积极处理

2密切观察病人血压、心率、尿量及皮肤颜色,如有休克指征,按休克护理常规护理

3缓解病人疼痛,协助病人采取舒适卧位,休克病人采取休克体位

4补充液体和电解质,维持水、电解质、酸碱平衡

5改善营养状况,遵医嘱进低脂饮食或给予肠内营养,做好肠内营养护理

6皮肤粘膜护理,防止病人因搔痒抓破皮肤或引起皮肤感染

7心理护理,减轻病人恐惧/焦虑情绪

8术前常规准备

(二)术后护理

1同全麻术后护理常规

2严密观察生命体征变化

3观察有无出血及胆漏发生,观察有无休克征象。

出血量小时,表现为柏油样或大便隐血;量大,可导致出血性休克。

若有发热和严重腹痛,可能为胆汁渗漏引起的胆汁性腹膜炎,需立即报告医生

4观察病人黄疸消退情况。

观察皮肤及大便的颜色,胆汁的引流量及颜色

5 T管引流的护理:同胆囊炎、胆囊结石护理中T管引流护理。

6并发症的观察及预防:黄疸,出血,胆漏是三个严重的并发症。

同胆囊炎、胆囊结石护理中并发症的观察及预防。

7稳定病人情绪

8带T管出院的病人做好健康教育。

重症胆管炎的护理重点匡婷婷发布时间:2023-07-05T08:52:53.407Z 来源:《中国结合医学》2023年7期作者:匡婷婷[导读]都江堰市人民医院四川成都 611830重症胆管炎又可称之为阻塞性化脓性胆管炎,具有起病急、病情变化快、并发症多、病死率高等特点,属于肝内外胆道最凶险的疾病,同时也是最严重的感染性急腹症,严重危害人类健康与生命安全,具有一定的治疗难度,且在一定程度上增加了护理难度,只有及时有效的治疗与科学合理的护理干预向配合才能够保证患者生命安全。

那么,如何对重症胆管炎患者实施护理干预呢?下面让我们一起来看一看。

一、术前护理1.心理支持缺乏治疗信心是普外科患者术前最为常见与突出的心理反应,而重症胆管炎患者往往因病情严重、预感到生命威胁以及手术顾虑等原因产生焦虑、紧张、恐惧等不良情绪。

对此,护理人员应进行心理支持,首先应耐心倾听患者的诉说,及时明确回答患者问题,提高其对疾病的正确认知。

其次应介绍手术方法、手术目的以及手术疗效,必要时向患者介绍以往我院治疗成功病例,消除其负性情绪,树立战胜疾病的信心。

另外,应安排一名护理人员负责观察患者病情变化情况,要求护理人员不得在患者面前讨论病情或采用带有负能量的语言与患者交流,充分提高其安全感,通过细致、周到的护理干预促使其积极配合医护人员开展后续治疗与护理工作。

2.病情观察护理人员应遵医嘱协助患者完成术前各项检查措施,并密切观察各项身体指标变化情况,为手术治疗的实施提供可靠依据。

首先监测生命体征变化情况,包括血压、心率、呼吸以及脉压,做到每隔一小时测量一次血压和脉搏,并准确记录测量结果,必要时可监测中心静脉压,以防患者因血压下降、休克等原因引发代谢性酸中毒,诱发呼吸困难、休克、心衰等严重情况,通过动脉观察为医生治疗提供信息,并在发现异常时及时处理;其次应监测体温变化,要求每隔两小时测量一次,发现体温升高及时采取物理降温,并注意补充体温,维持水电解质平衡;此外,护理人员应注意观察患者皮肤颜色变化,发现黄疸加重应警惕胆道梗阻。

急性重症胆管炎急性重症胆管炎(acute cholecystitis of severe type,ACST)是在急性胆管炎的基础上产生严重梗阻化脓,使胆道内压力进一步升高时大量细菌及内毒素反流入血液中而产生胆源性休克和败血症,进而转变为弥漫性血管内凝血(DIC)和多器官功能衰竭(MOSF),是胆道感染中最严重的一种疾病。

本病具有发病急骤、病情危重、变化复杂和迅速、并发症多和死亡率高等特点。

本病属中医急黄、厥逆、昏迷等病范畴。

】【诊断诊断】一、临床表现本病起病急骤,病情发展迅速,其主要临床表现为腹痛、寒战高热、黄疸,并早期出现精神症状和休克,严重者在数小时内死亡。

1.腹痛 为最早出现的症状,常为突然发生,开始可为阵发性绞痛,以后可转为持续性上腹痛并阵发性加重。

腹痛的性质可因原有病变不同而各异。

如胆道结石和蛔虫多为剧烈的绞痛,肝管狭窄和肿瘤梗阻等则可能表现为右上腹、肝区的剧烈胀痛。

2.寒战、高热 多在腹痛之后出现。

寒战之后高热。

体温一般在39℃以上,不少病人达40~41℃,每天可有数次寒战和弛张高热,呈多峰型。

部分病人在病程晚期,可出现体温不升,在36℃以下。

3.黄疸 一般在腹痛、高热后发生。

多呈轻至中度黄疸,严重的黄疸少见,一旦发生,应注意恶性胆道梗阻的可能。

急性发作者,小便多呈浓茶色,但灰白色大便不常见,皮肤搔痒亦少见。

如为一侧肝胆管阻塞引起的急性重症胆管炎,可能不表现黄疸或黄疸较轻。

4.精神症状 在休克前后出现,病人表现为烦躁不安、谵妄,以后转为表情淡漠,反应迟钝、嗜睡、神志不清,甚至昏迷。

为内毒素血症和败血症所致。

5.中毒性休克 多在病程晚期出现,收缩压多在9kpa以下,脉搏细数,在120次/分以上。

病人血压下降前,常有烦躁不安、脉搏加快、呼吸急促、四肢及口唇发绀、随之血压下降,出现休克。

同时有脱水、电解质紊乱、酸中毒、尿少或无尿等。

6.多器官功能衰竭 为病人终末期的表现。

可出现急性肝衰、急性肾功能衰竭、弥漫性血管内凝血、成人呼吸窘迫综合症、急性胃黏膜病变等表现。

实用危重病学急救第七章消化系统急症第三节急腹症Ⅰ肠梗阻Ⅱ胃、十二指肠溃疡急性穿孔Ⅲ急性重症胰腺炎Ⅳ急性重症胆管炎一、基本概念急性胆管炎一般是指由细菌感染所致的胆道系统的急性炎症,常伴有胆道梗阻。

当胆道梗阻比较完全,胆道内细菌感染较重时,则发展为急性重症胆管炎( acute cholecystitis of severe type,ACST )也称为急性化脓性胆管炎( acute obstructive suppurative cholangitis,AOSC ),是外科重症感染性疾病之一,主要是由于胆道结石、寄生虫等原因导致胆道梗阻胆汁引流不畅、胆管压力升高,细菌感染胆汁并逆流入血,引起胆源性败血症和感染性休克,其早期主要临床表现为肝胆系统损害,后期可发展成多器官系统的全身严重感染性疾病最终引起多器官功能衰竭,若诊治不及时,导致死亡。

ACST患者的病情重、病死率高,国外报告为17-50%,国内报告为16.2-19.35%,现仍为外科的一大难题。

二、常见病因胆道的梗阻与感染是发病的两个主要因素。

梗阻的常见原因是结石、寄生虫、胆管狭窄、肿瘤等。

国内外报道有差异,国内主要是胆总管结石,其次为胆道寄生虫和胆管狭窄,而国外则主要是恶性肿瘤、胆道良性病变引起狭窄、先天性胆道解剖异常、原发性硬化性胆管炎等比较常见。

近些年随着手术、内镜及介入治疗的增加,由胆肠吻合口狭窄、PTC、ERCP、置放内支架等引起者逐渐增多。

梗阻部位可在肝内、肝外,最多见于胆总管下端。

急性重症胆管炎致病的细菌几乎都是肠道细菌逆行进入胆管。

G-杆菌检出率最高,常见的是大肠杆菌、副大肠杆卤、绿脓杆菌、产气杆菌、葡萄球菌和链球菌、肺炎球菌等。

在急性化脓时期多为混合感染。

三、发病机制(一)胆道梗阻,细菌感染:当胆道因梗阻压力>1.47 kPa (15cmH2O)时,细菌即可在外周血中出现;而胆汁及淋巴液培养在胆道压力<1.96 kPa (20cmH2O)时为阴性,但>2.45 kPa (25cmH20)时则迅速变为阳性。

急性重症胆管炎患者围手术期的护理【摘要】急性重症胆管炎患者围手术期的护理至关重要。

在本文中,我们将探讨胆管炎的定义和临床表现,以及围手术期护理的重要性。

在我们将详细介绍急性重症胆管炎患者的术前准备、术中护理措施、术后护理要点、胆管引流术后护理以及并发症的预防和处理。

结论部分将提出提升急性重症胆管炎患者围手术期护理水平的建议,强调护理工作的重要性和必要性。

通过本文的探讨,读者将对急性重症胆管炎患者围手术期护理有更深入的了解,为临床实践提供指导。

【关键词】急性重症胆管炎、围手术期护理、术前准备、术中护理、术后护理、胆管引流术后护理、并发症预防和处理、提升护理水平、护理工作的重要性。

1. 引言1.1 胆管炎的定义和临床表现胆管炎是指胆管感染性疾病的总称,通常可分为急性胆管炎和慢性胆管炎两种。

急性重症胆管炎是胆管炎中较为严重且紧急的一种类型,常常会出现严重的症状和并发症。

患者在发病初期常常会出现持续性右上腹痛、发热、恶心、呕吐等症状。

胆囊区叩击痛、Murphy征阳性以及黄疸也是急性重症胆管炎常见的表现。

部分患者还可能伴有寒战、全身乏力等症状。

临床上,急性重症胆管炎的表现多样,且具有较强的多系统侵犯性。

如果不及时治疗,可能会导致严重的并发症,如胆囊脓肿、胰腺炎等。

对急性重症胆管炎患者及时诊断和治疗至关重要,以避免疾病进展和并发症的发生。

在围手术期的护理中,了解胆管炎的定义和临床表现,有助于护理人员更好地展开后续的护理工作,确保患者安全度过手术期。

1.2 围手术期护理的重要性在急性重症胆管炎患者的围手术期护理中,护理人员起着至关重要的作用。

围手术期护理是指在患者即将进行手术或手术后恢复期间提供的持续护理,其目的是确保患者手术安全、顺利并促进康复。

对于急性重症胆管炎患者而言,围手术期护理尤为重要。

围手术期护理可以帮助及时发现患者病情的变化和并发症的出现。

急性重症胆管炎患者病情多变,如果在手术前后未能及时发现并处理相关问题,可能会导致手术风险增加和康复延误。

重症胆管炎的护理急性重症胆管炎以往称急性梗阻性化脓性胆管炎,是指胆管严重的急性梗阻性化脓性感染,常伴胆管内压升高。

病人除了有右上腹痛、畏寒发热、黄疸夏科(charcot)三联征外,还伴有休克及精神异常症状(Reynolds)五联征。

本病是我国胆道疾病最突出的急症,也是最严重的感染性急腹症。

临床表现1.多有胆道感染或胆道手术史。

2.起痛急,有夏科三联征伴恶心、呕吐等消化道症状。

3.约50%病人出现烦躁不安,昏睡或昏迷。

4.体温高热或不升;脉快(120次/分以上);血压下降;神志改变,呈休克状态。

5.右上腹肌紧张、压痛、肝大、胆囊大,触痛,肠胀气明显。

诊断依据1.白细胞高达20×10的9次方/L以上,核左移,血清胆红素升高,代谢性酸中毒。

2.血细菌培养可阳性。

3.B超示胆囊、肝增大,胆管扩张,内有蛔虫。

4.术中见胆总管增粗、压力高,有脓性胆汁,细菌培养阳性。

5.CT或MRI显示胆管内有结石或蛔虫影。

治疗原则1.支持疗法。

迅速扩充血容量,纠正水电解质紊乱及酸中毒,补充维生素K维生素C。

2.解痉止痛。

3.联合应用抗生素。

4.抗休克。

5.保护肝、肾功能。

6.减低胆管压力,行经鼻胆管置管引流。

7.手术治疗:掌握手术时机,以挽救病人。

用药原则1.迅速建立输液通道,补充糖盐、平衡液Vitk、Vitc等;2.联合应用A项抗生素,如菌必治+灭滴灵,必要时加复他欣;3.纠正酸中毒:5%NaHCO3;4.中毒严重者用地塞米松和“C”项中抗菌强的抗生素;5.血压偏低者选用A项中血管活性药物;6.少尿者予以利尿剂;7.尽早手术治疗。

护理1术前护理|1.1 心理护理:热情接待病人,运用沟通技巧与病人建立良好的护患关系,了解病人的心理状态。

恐惧、紧张、焦虑、缺乏自信心是普外科患者术前最常见和最突出的心理反应。

我们从稳定患者情绪入手,提供有针对性的有效护理,向其介绍手术的必要性和以往成功的经验及手术医生的水平,以增强病人信心,消除不良情绪,更好配合手术。