CHAID决策树方法介绍

- 格式:ppt

- 大小:333.50 KB

- 文档页数:19

决策树算法介绍(DOC)3.1 分类与决策树概述3.1.1 分类与预测分类是⼀种应⽤⾮常⼴泛的数据挖掘技术,应⽤的例⼦也很多。

例如,根据信⽤卡⽀付历史记录,来判断具备哪些特征的⽤户往往具有良好的信⽤;根据某种病症的诊断记录,来分析哪些药物组合可以带来良好的治疗效果。

这些过程的⼀个共同特点是:根据数据的某些属性,来估计⼀个特定属性的值。

例如在信⽤分析案例中,根据⽤户的“年龄”、“性别”、“收⼊⽔平”、“职业”等属性的值,来估计该⽤户“信⽤度”属性的值应该取“好”还是“差”,在这个例⼦中,所研究的属性“信⽤度”是⼀个离散属性,它的取值是⼀个类别值,这种问题在数据挖掘中被称为分类。

还有⼀种问题,例如根据股市交易的历史数据估计下⼀个交易⽇的⼤盘指数,这⾥所研究的属性“⼤盘指数”是⼀个连续属性,它的取值是⼀个实数。

那么这种问题在数据挖掘中被称为预测。

总之,当估计的属性值是离散值时,这就是分类;当估计的属性值是连续值时,这就是预测。

3.1.2 决策树的基本原理1.构建决策树通过⼀个实际的例⼦,来了解⼀些与决策树有关的基本概念。

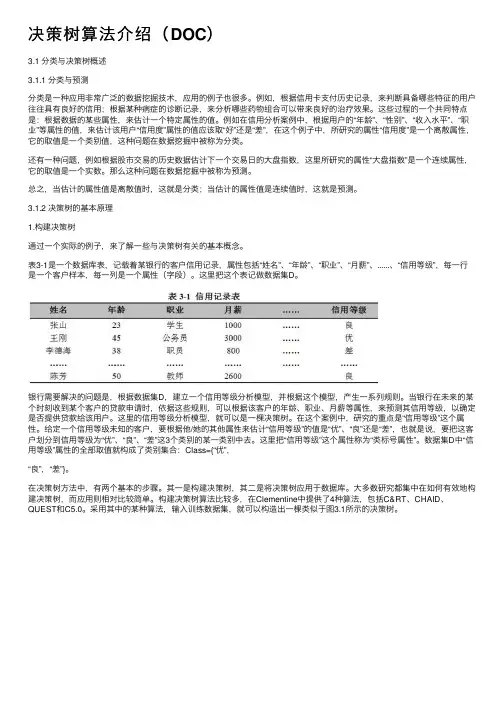

表3-1是⼀个数据库表,记载着某银⾏的客户信⽤记录,属性包括“姓名”、“年龄”、“职业”、“⽉薪”、......、“信⽤等级”,每⼀⾏是⼀个客户样本,每⼀列是⼀个属性(字段)。

这⾥把这个表记做数据集D。

银⾏需要解决的问题是,根据数据集D,建⽴⼀个信⽤等级分析模型,并根据这个模型,产⽣⼀系列规则。

当银⾏在未来的某个时刻收到某个客户的贷款申请时,依据这些规则,可以根据该客户的年龄、职业、⽉薪等属性,来预测其信⽤等级,以确定是否提供贷款给该⽤户。

这⾥的信⽤等级分析模型,就可以是⼀棵决策树。

在这个案例中,研究的重点是“信⽤等级”这个属性。

给定⼀个信⽤等级未知的客户,要根据他/她的其他属性来估计“信⽤等级”的值是“优”、“良”还是“差”,也就是说,要把这客户划分到信⽤等级为“优”、“良”、“差”这3个类别的某⼀类别中去。

给大家拜个晚年!这年也过完了,又要开始工作了!本想春节期间写写博客,但不忍心看到那么多的祝福被顶下去,过节就过个痛快的节日,不写了!直接上开心网,结果开了个“老友面馆”都经营到18级了!还是蛮开心的,但是我决定了从今天开始就不再玩了!今天我们来说说分类决策树的应用和操作!主要包括CHAID&CRT,是非常好用和有价值的多变量分析技术,∙CHAID——Chi-squared Automatic Interaction Detector卡方自交互侦测决策树∙CRT——Classification Regression Tree分类回归树;CHAID和CART是最有名的分类树方法,主要用于预测和分类。

在市场研究中经常用于市场细分和客户促销研究,属于监督类分析技术。

其中,树根节点是独立变量-因变量,例如:使用水平、购买倾向、用户或非用户、客户类型、套餐类别、细分类别等。

子节点基于独立变量和其他分类变量(父节点),按照卡方显著性不断划分或组合为树状结构。

预测变量一般也是非数量型的分类变量。

CHAID最常用,但独立变量只能是分类变量,也就是离散性的,CRT可以处理数量型变量,有时候二者结合使用。

CHAID和CRT都可以处理非数量型和定序性变量。

分类树方法产生真实的细分类别,这种类是基于一个独立变量得到的一种规则和细分市场。

也就是说,每一个树叶都是一个细分市场。

下面我们通过一个案例来操作SPSS软件的分类决策树模块假设我们有一个移动业务数据,包含有客户的性别、年龄、语音费用、数据费用、客户等级、支付方式和促销套餐变量。

我们现在期望能够得到针对不同的促销套餐来分析“客户画像”,这样有利于针对性的促销!也就是不同套餐客户特征描述!因变量是促销套餐,其它是预测变量或自变量!我们看到,首先要求我们定义变量的测量等级并定义好变量变标和值标!因为,CHAID 和CRT具有智能特性,也就是自交互检验和自回归能力,所以对变量测量尺度要求严格!为什么说变量测量等级重要呢?例如,我们有个变量叫学历(1-初中、2-高中、3-大专、4-本科、5-硕士以上),如果我们设定为定序变量,则决策树可以自动组合分类,但无论如何都是顺序组合,也就是说可能(1-初中、2-高中、3-大专)为一类,(4-本科、5-硕士以上)为一类,但绝对不会把1和5合并一类;如果我们定义为名义变量,则可以任意学历组合为某类了!基本原理:基于目标变量(独立变量)自我分层的树状结构,根结点是因变量,预测变量根据卡方显著性程度不断自动生成父节点和子节点,卡方显著性越高,越先成为预测根结点的变量,程序自动归并预测变量的不同类,使之成为卡方显著性。

简述决策树方法的具体步骤。

决策树是一种常用的机器学习算法,其可以通过对数据集的特征进行划分来进行分类或预测。

决策树方法的具体步骤如下:1. 数据准备:收集需要进行分类或预测的数据,并进行数据清洗和预处理。

这包括数据的去重、缺失值处理、异常值处理等。

2. 特征选择:从数据集中选择最佳的特征作为决策树的根节点。

常用的特征选择方法有信息增益、信息增益比、基尼指数等。

3. 划分数据集:根据选择的特征,将数据集划分为多个子集。

每个子集都包含了特征取值相同的样本。

这一步骤会将数据集分为多个分支。

4. 递归构建决策树:对每个子集重复上述步骤,选择最佳的特征作为该子集的根节点,并将该子集划分为更小的子集。

这一过程会不断递归进行,直到满足停止条件为止。

5. 停止条件:构建决策树的过程中,需要设定一些停止条件,以防止过拟合。

常用的停止条件有:决策树的深度达到预定值、节点中的样本数小于阈值、节点中样本的类别完全相同等。

6. 剪枝:决策树的构建可能会过度拟合训练数据,导致泛化能力较弱。

为了解决这个问题,可以对决策树进行剪枝。

剪枝可以分为预剪枝和后剪枝两种方法。

预剪枝是在构建决策树时,在每次划分节点前进行估计,若划分后无显著提升,则停止划分。

后剪枝是在构建好决策树后,从底部开始,逐层向上对非叶节点进行剪枝操作。

7. 决策树的评估:使用测试数据集来评估决策树的性能。

常用的评估指标有准确率、召回率、精确率、F1值等。

8. 决策树的应用:使用构建好的决策树对新样本进行分类或预测。

将新样本从决策树的根节点开始,依次根据特征的取值选择分支,直到叶节点,即可得到分类或预测结果。

决策树方法是一种直观且易于理解的机器学习算法,其构建过程简单明了,并且可以处理多分类和连续型特征。

然而,决策树也有一些局限性,如容易过拟合、对数据的小变化敏感等。

为了克服这些问题,可以使用集成学习方法如随机森林、梯度提升树等来提高决策树的性能。

决策树方法是一种常用的机器学习算法,通过对数据集的特征进行划分来进行分类或预测。

经典决策树算法经典决策树算法是一种常用的机器学习算法,它通过构建一棵树形结构来进行分类或回归预测。

下面将介绍十个经典决策树算法及其特点。

1. ID3算法ID3算法是决策树算法中最早的一种,它使用信息增益来选择最优的划分属性。

ID3算法适用于离散型属性的分类问题,但对于连续型属性的处理较为困难。

2. C4.5算法C4.5算法是ID3算法的改进版,它引入了信息增益比来解决ID3算法的缺点。

C4.5算法还支持处理连续型属性,能够处理缺失值,并且可以生成带有概率估计的决策树。

3. CART算法CART算法是一种通用的决策树算法,可用于分类和回归问题。

CART算法使用基尼指数来选择最优的划分属性,能够处理连续型和离散型属性,也能处理缺失值。

4. CHAID算法CHAID算法是一种用于分类问题的决策树算法,它使用卡方检验来选择最优的划分属性。

CHAID算法能够处理离散型属性和有序离散型属性,但对于连续型属性的处理较为困难。

5. MARS算法MARS算法是一种基于决策树的回归算法,它使用逐步回归和最小二乘法来构建决策树。

MARS算法能够处理连续型和离散型属性,并且可以生成非线性的决策树。

6. Random Forest算法Random Forest算法是一种集成学习算法,它通过构建多棵决策树并进行投票来进行分类或回归预测。

Random Forest算法能够处理连续型和离散型属性,具有较高的准确性和鲁棒性。

7. Gradient Boosting算法Gradient Boosting算法是一种迭代的决策树算法,它通过逐步优化损失函数来构建决策树。

Gradient Boosting算法能够处理连续型和离散型属性,具有较高的准确性和泛化能力。

8. XGBoost算法XGBoost算法是一种基于梯度提升的决策树算法,它通过正则化和并行计算来提高决策树的性能。

XGBoost算法能够处理连续型和离散型属性,并且具有较高的准确性和效率。

决策树的训练算法

决策树的训练算法主要有以下几种:

1. ID3算法:ID3(Iterative Dichotomiser 3)是一种用于决策树学习的经典算法。

它基于信息熵的概念,通过计算每个特征的信息增益来选择最优的划分特征。

2. C4.5算法:C4.5算法是ID3算法的改进版,它在选择划分特征时使用信息增益比来解决ID3算法中对取值较多的特征有偏好的问题。

此外,C4.5算法还支持处理连续特征。

3. CART算法:CART(Classification and Regression Tree)算法是一种用于生成二叉决策树的算法。

它根据基尼系数来选择最优的划分特征,并使用回归树或分类树来处理连续特征。

4. CHAID算法:CHAID(Chi-square Automatic Interaction Detector)算法是一种适用于分类问题的决策树算法。

它使用卡方检验来选择最优的划分特征,并根据卡方统计量的值来评估特征的重要性。

5. 梯度提升决策树(GBDT)算法:GBDT算法是一种集成学习算法,它将多颗决策树进行级联,每颗树的输出作为下一颗树的输入。

GBDT通过梯度下降的方式逐步优化模型的预测能力。

这些算法在决策树的构建过程中采用不同的策略和指标,适用于不同类型的数据和问题。

在实际应用中,可以根据数据特点和问题需

求选择合适的算法进行训练。

如何找到你的细分目标用户?试试这个决策树!我们最常用的细分用户方式是聚类分析。

但是如果你针对某一个关键指标,找到在这个指标上差异最大的细分人群,可以试试用决策树来细分用户。

在近期的项目中,业务方提到了一个问题:因为内容的曝光量少,没有很好的基础数据作为推荐算法输入,希望通过调研指导内容投放的冷启动,知道要给哪些特征的用户投放哪些内容。

针对这个问题如果只是单单分析一个特征的结果,可能会把一些重要的属性组合淹没在了特定人群中。

比如举一个不真实的例子,如果对用户购买美妆产品行为进行分析,只看男女数据分析,我们会发现相比于女性,男性几乎是不购买美妆产品的。

但是如果针对性别进一步拆分年龄,我们会发现 95 后的男性也有较高的美妆购买行为,如果只看性别分析这个对美妆有高需求的特殊男性人群就会被忽视。

但是可以分析的用户属性很多,如果手动组合分析就非常的不方便。

这个时候就可以用决策树分析来解决这个问题。

什么是决策树?决策树是一种细分用户的方式。

不同于聚类细分用户,决策树细分用户中有一个目标变量的概念。

决策树的细分目的就是通过逐层划分不同解释变量值获得多属性组合细分人群,使得细分人群在目标变量上表现区隔度尽可能的大。

解释变量就是用户特征,比如人口学、消费特征、用户行为数据等。

目标变量则是我们调研中关心的核心指标。

它有两种类型,分别服务于两种不同目的。

描述目的:在市场调研中目标变量一般是二分变量。

比如在上述问题需求中,就是用户对某个内容是否偏好,通过决策树我们可以知道有哪些特征组合的用户群体对产品偏好度高,哪些更低。

预测目的:这种情况下目标变量是类别变量。

比如目标变量有四个值,分别代表A\B\C\D 四个品牌,通过决策树可以知道哪些特征组合的人群更偏好哪个品牌,可以输出判别的规则作为预测模型。

决策树的原理是什么?决策树算法中 CHAID 和 exhaustive CHAID 在结果的简洁度和区隔度上表现都更好是最常用的算法。

决策树分类方法决策树是一种常见的用于分类和回归问题的机器学习方法。

它通过构建树形结构的规则来进行预测。

本文将详细介绍决策树分类方法的原理、算法以及相关应用。

一、决策树分类方法的原理决策树分类方法遵循以下原理:1. 特征选择:通过度量特征的信息增益或信息增益比来选择最优的划分特征。

信息增益是指通过划分数据集获得的纯度提升,信息增益比则是对信息增益进行修正,避免倾向于选择取值较多的特征。

2. 决策节点:根据选择的特征创建决策节点,并将样本集划分到不同的子节点中。

3. 叶节点:当将样本划分到同一类别或达到预定的划分次数时,创建叶节点并标记为对应的类别。

4. 剪枝:为了避免过拟合,可以通过剪枝操作来简化生成的决策树。

二、决策树分类方法的算法常见的决策树分类算法包括ID3算法、C4.5算法以及CART算法。

1. ID3算法:通过计算每个特征的信息增益选择划分特征,将样本划分到信息增益最大的子节点中。

此算法对取值较多的特征有所偏好。

2. C4.5算法:在ID3算法的基础上进行改进,引入了信息增益比的概念,解决了ID3算法对取值较多的特征的偏好问题。

3. CART算法:通过计算基尼指数选择划分特征,将样本划分到基尼指数最小的子节点中。

此算法适用于分类和回归问题。

三、决策树分类方法的应用决策树分类方法广泛应用于各个领域,以下是几个常见的应用场景:1. 信用评估:通过构建决策树模型,根据客户的个人信息和历史数据预测其信用等级,用于信贷风险评估和贷款审批。

2. 疾病诊断:通过决策树模型,根据患者的病症和医学检测结果预测其患有何种疾病,用于辅助医生的诊断决策。

3. 电商推荐:通过决策树模型,根据用户的历史购买记录和个人喜好预测其对某些商品的偏好程度,从而进行个性化商品推荐。

4. 欺诈检测:通过构建决策树模型,根据用户的账户行为和交易记录预测其是否存在欺诈行为,用于金融等领域的欺诈检测。

四、决策树分类方法的优缺点决策树分类方法具有以下优点:1. 易于理解和解释:决策树模型的结果具有很好的可解释性,可以通过树形结构直观地看出预测结果的原因。

决策树算法应用和结果解读

决策树算法是一种常见的机器学习算法,广泛应用于分类和回归问题中。

该算法通过构建一棵树形结构,对数据进行有序、层次化的划分,以预测输出结果。

以下是决策树算法的应用和结果解读:

应用:

1. 分类问题:决策树算法可应用于二分类或多分类问题。

通过构建决策树模型,将数据集划分为不同的类别,根据树的节点和分支规则,对新的输入数据进行分类预测。

2. 回归问题:除了分类问题外,决策树算法也可应用于回归问题。

通过构建决策树模型,对连续的输出变量进行预测,根据树的节点和分支规则,对新的输入数据进行回归分析。

结果解读:

1. 树形结构:决策树算法的结果通常以树形结构的形式展示,树中的每个节点代表一个特征或属性测试,分支代表测试结果,叶子节点代表最终的分类或回归结果。

2. 特征重要性:在决策树模型中,每个特征在决策树中的位置和重要性可以被评估和解读。

特征的重要性通常可以通过特征的分裂信息、基尼不纯度等指标来衡量。

3. 分类结果:对于分类问题,决策树的结果可以展示各类别在每个节点上的分布情况,以及每个分支所代表的类别。

通过观察树的节点和分支规则,可以了解不同类别之间的划分依据。

4. 回归结果:对于回归问题,决策树的结果可以展示每个节点的预测值和实际值之间的差异,以及每个分支所代表的预测值范围。

通过观察树的节点和分支规则,可以了解预测值与实际值之间的关系。

总之,决策树算法的应用广泛,结果易于解读。

通过观察决策树的树形结构和特征重要性、分类或回归结果,可以对数据集进行有效的分析和预测。

决策树决策树法(Decision Tree)目录[隐藏]∙ 1 什么是决策树?∙ 2 决策树的构成要素[1]∙ 3 决策树对于常规统计方法的优缺点∙ 4 决策树的适用范围[1]∙ 5 决策树的决策程序[1]∙ 6 决策树的应用前景[1]∙7 决策树的应用举例o7.1 案例一:利用决策树评价生产方案∙8 相关条目∙9 参考文献[编辑]什么是决策树?决策树(decision tree)一般都是自上而下的来生成的。

每个决策或事件(即自然状态)都可能引出两个或多个事件,导致不同的结果,把这种决策分支画成图形很像一棵树的枝干,故称决策树。

决策树就是将决策过程各个阶段之间的结构绘制成一张箭线图,我们可以用下图来表示。

选择分割的方法有好几种,但是目的都是一致的:对目标类尝试进行最佳的分割。

从根到叶子节点都有一条路径,这条路径就是一条“规则”。

决策树可以是二叉的,也可以是多叉的。

对每个节点的衡量:1) 通过该节点的记录数2) 如果是叶子节点的话,分类的路径3) 对叶子节点正确分类的比例有些规则的效果可以比其他的一些规则要好。

[编辑]决策树的构成要素[1]决策树的构成有四个要素:(1)决策结点;(2)方案枝;(3)状态结点;(4)概率枝。

如图所示:总之,决策树一般由方块结点、圆形结点、方案枝、概率枝等组成,方块结点称为决策结点,由结点引出若干条细支,每条细支代表一个方案,称为方案枝;圆形结点称为状态结点,由状态结点引出若干条细支,表示不同的自然状态,称为概率枝。

每条概率枝代表一种自然状态。

在每条细枝上标明客观状态的内容和其出现概率。

在概率枝的最末稍标明该方案在该自然状态下所达到的结果(收益值或损失值)。

这样树形图由左向右,由简到繁展开,组成一个树状网络图。

[编辑]决策树对于常规统计方法的优缺点优点:1)可以生成可以理解的规则;2)计算量相对来说不是很大;3) 可以处理连续和种类字段;4) 决策树可以清晰的显示哪些字段比较重要。

三种常见的决策树:CART,C5,CHAID

决策树需要计算结点的纯度来选择最具显著性的切分(split)。

通常,CART以Gini,C5以信息增益(熵),CHAID以卡方。

虽然存在这样的差别,但他们树形状的不同更为重要一些。

C5起源于计算科学领域,讲究小样本上的重复测试比较(cross validation),进一步地,C5会进行规则(Rule Set)的概化以自动产生更为简洁的规则表达形式。

牺牲一些精度来换取更好记的规则,对于业务人员来说无疑是值得的。

CART与CHAID,一个是二叉树,一个是多叉树;CART在每一个分支都选择最好的二元切分,因此一个变量(field)很可能在不同的树深处被多次使用;CHAID则一次对一个变量切分出多个统计显著的分支,会更快的生长出高预测能力的树枝,但同时在深度子结点的支持度相比CART迅速降低,更快地逼近一棵臃肿而不稳定的树。

为了避免过度拟合(over fit)而成为不稳定的树,叶结点需要裁剪(prune)。

尽管CART提供了自动搜索潜在可能的树分支并根据测试集裁剪回来的策略,但事实上并不足以依赖;统计意义不是决策规则的决定因素,商业理解结合手工裁剪(custom split)可能是更好的选择。

另外,少于100条数据的叶结点很可能是不稳定的,你将从测试集中发现这一点。

决策树chaid 简书

决策树是一种常见的机器学习算法,用于分类和回归问题。

CHAID(Chi-squared Automatic Interaction Detection)是一种基于卡方检验的决策树算法,它能够处理分类变量和连续变量。

决策树的主要思想是通过对特征进行分割,将数据集划分为不同的子集,直到达到停止条件为止。

每个分割都基于某个特征和相应的划分准则。

在CHAID算法中,划分准则是基于卡方检验的统计显著性。

CHAID算法的优点之一是它能够处理混合类型的数据,包括分类变量和连续变量。

它还可以自动选择最佳的特征进行划分,使得每个子集中的目标变量的差异最小化。

这使得CHAID算法在解释性和可解释性方面非常强。

在实际应用中,决策树和CHAID算法被广泛用于数据挖掘、预测建模和决策支持系统等领域。

它们可以帮助我们理解数据中的模式和关系,并做出相应的决策。

关于决策树和CHAID算法的更多细节和实现,你可以在简书等

网站上找到相关的教程和文章。

这些资源可以帮助你深入了解算法的原理和应用,并提供实际的代码示例和案例研究。

总结而言,决策树和CHAID算法是一种强大的工具,可以用于分类和回归问题。

它们能够从多个角度分析数据,并帮助我们做出准确的预测和决策。

希望这个回答对你有所帮助!。