脉络膜裂囊肿 Microsoft Word 文档

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:5

脉络膜裂囊肿的影像学表现一、脉络膜裂的定义与解剖1.脉络膜裂是胚胎时期脉络膜襞突入侧脑室形成脉络丛时所经的裂隙,在侧脑室中央部此裂位于穹隆和丘脑之间,在侧脑室颞角则位于海马伞和终纹之间。

此裂深处无脑实质,仅由1层室管膜封闭,软脑膜及其携带的血管于此处顶着室管膜突入侧脑室,发育成侧脑室脉络丛。

随着胚胎的发育,侧脑室脉络丛及其脉络膜裂向尾侧伸展,弯曲到达侧脑室颞角的尖端,二者走行相一致,呈狭长的“C”字形。

2.脉络膜裂可相应的分为体部、房部和颞部。

一般MR显示为边缘光滑锐利、走行自然的脑脊液裂隙。

体部:较窄细,MR各个方位显示均欠佳;房部:以横轴位显示为佳;颞部:以冠状位显示为佳。

二、脉络膜裂囊肿:1、成因:神经外胚层及血管软膜的残留可能是囊肿形成的原因;在胎儿发育时期,沿脉络膜裂形成原始脉络膜丛时,如果发生障碍就可能在脉络膜裂的任何一处形成囊肿。

2、临床表现:病人一般没有明显的临床症状,查体或进行脑部检查时偶然发现。

有的病人叙述头痛、头晕以及癫痫,但后期证明与该囊肿没有直接关系。

一般多发生于颞叶内下部脉络膜裂处,CT和MR均可以诊断。

3、诊断标准:①MR 显示脉络膜裂处典型的囊肿性病变,内部信号均匀且与脑脊液信号一致,无壁结节及软组织肿块,无水肿,无增强;②囊肿与临床表现无关;③复查时囊肿无变化。

4、影像学表现:①CT表现:介于海马与间脑之间,多发于单侧颞叶,体积较小,右侧略多于左侧,与蛛网膜囊肿的特点相同;为圆形或椭圆形的低密度影,密度均匀,边缘清晰,与脑积液密度相同。

囊肿周围无水肿,占位效应不明显;增强扫描无强化。

②MR表现:病灶为圆形、卵圆形,T1WI为低信号,T2WI为高信号,FLAIR为低信号,DWI为低信号,完全与脑脊液信号相同;病灶周围脑实质无异常信号,边缘光滑锐利。

增强扫描无强化。

冠状位可清楚的显示囊肿位于脉络膜裂内,其外下方可见侧脑室颞角呈点状或条状结构, 有时可见海马和侧脑室颞角等周围邻近结构受压,但未见异常信号,矢状位显示颞叶内侧卵圆形或梭形囊肿,其长轴沿后上至前下斜行。

脉络膜裂囊肿的影像分析与鉴别诊断本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!摘要:目的:探讨脉络膜裂囊肿的影像学表现。

方法:回顾性分析12例脉络膜裂囊肿的CT、MRI表现。

12例均行CT扫描,其中9例行MRI扫描,7例行CT增强扫描。

结果:脉络膜裂囊肿表现为圆形或类圆形,边界光滑锐利的脑脊液样低密度或MRIT1呈低信号,增强扫描无强化。

结论:脉络膜裂囊肿的CT、MRI表现较为典型,但单纯CT轴位定位困难,CT多层面重建和MRI多方位扫描有助于正确诊断。

关键词:脉络膜裂;囊肿;X线计算机断层;磁共振成像脑部脉络膜裂囊肿属于神经上皮性囊肿,为先天发育异常,临床上不常见。

若不熟悉其影像表现,容易误诊为脑部其他囊性病变。

笔者收集12例影像资料并结合文献,探讨其影像学特征和鉴别诊断。

1 资料与方法一般资料:本组12例中,收集2000年5月~2010年10月病例,诊断标准根据Sherman1等的研究报道,男8例,女4例,年龄6~72岁,平均岁。

检查方法:①采用Siemens duo螺旋CT和Siemens Avanto 超导MRI仪,头部CT扫描层厚10 mm,MRI用头部矩阵线图,行常规横轴位FLAIR矢状位和冠状位SET1 WI,12例病例中有9例行增强扫描。

②CT和MRI所见,囊肿位置及形态,12例脉络膜囊肿均为单例,右侧9例,左侧3例,囊肿呈梭形或椭圆形并将脉络膜裂挤开,其长轴与脉络膜裂平行,即斜行沿后上方至前下方分布,冠状位可清楚显示囊肿位于脑外,即囊肿位于颞叶内侧与间脑之间的脉络膜裂内。

囊肿大小5~mm不等。

囊壁光滑,囊内密度和信号与液体一致。

增强扫描病灶无强化。

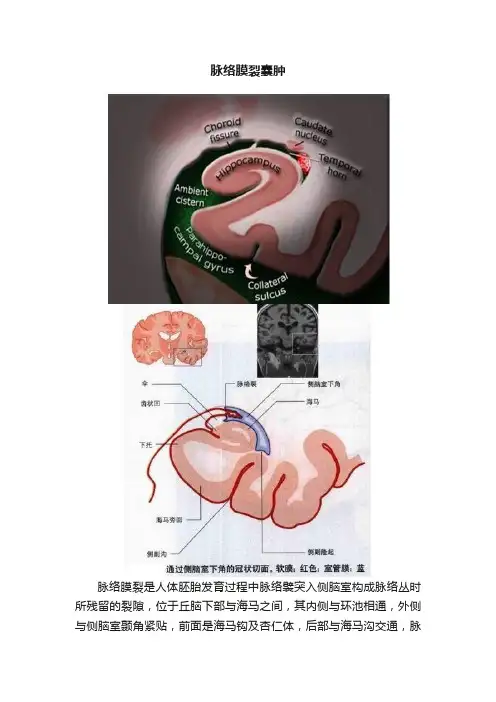

2 讨论解剖与胚胎发育,脉络膜裂位于海马回与下丘脑之间,走行与侧脑室内脉络丛一致,内侧通于环池,外池为侧脑室下角,前面是海马钩及杏仁体,后部与海马沟交通。

脉络膜裂囊肿脉络膜裂是人体胚胎发育过程中脉络襞突入侧脑室构成脉络丛时所残留的裂隙,位于丘脑下部与海马之间,其内侧与环池相通,外侧与侧脑室颞角紧贴,前面是海马钩及杏仁体,后部与海马沟交通,脉络裂内有少量脑脊液以及参与组成侧脑室脉络丛的脉络膜前动脉及脉络膜后外动脉及其分支走行。

脉络膜裂颞部位于颞角,在穹窿伞和丘脑的下外侧方下表面,房部位于侧脑室的三角区,穹窿脚部与丘脑后结节之间,体部行于侧脑室体部,位于穹窿体柱和丘脑之间,此处裂隙最窄。

体部:较窄细,各个方位显示不佳;房部:以横轴位显示为佳;颞部:以冠状位显示为佳。

脑脉络膜裂全长是自室间孔沿着海马伞、穹窿进人颞叶的一条呈狭长“C ”字形的弓形裂缝,此裂深处由室管膜封闭,侧脑室内的脉络丛附着于此裂隙并与之走行一致。

脉络膜裂囊肿是一种发育障碍性结构,手术病理证实脉络膜裂囊肿具有原始室管膜或/和脉络膜丛的特征,内衬有上皮组织,所以亦有神经上皮囊肿之说。

囊肿具有分泌功能,可位于脑实质内,亦可位于脑实质外,且实质内多于实质外。

MRI表现为轴面显示脉络膜裂区(颞叶内侧海马与间脑之间的脑脊液间隙内)一圆形、类圆形囊性灶,边缘清晰、锐利,囊肿在大脑脚(四叠体上丘)层面,显示最佳,其内后部与同侧环池相接,T1WI呈低信号,T2WI呈高信号,FLAIR及DWI序列上亦为低信号,在各扫描序列中完全与脑脊液信号一致,借此可以推测囊肿内容物的成分与脑脊液相似,病灶周围脑实质无异常信号;矢状面显示为颞叶内侧海马旁回上方一分叉状裂隙,类似一斜卧的“入”字,接近水平走行的一撇为脉络裂,而由后上向前下走行的一捺为从扣带沟延续而来的海马沟;冠状面扫及脑干的多个层面上,脉络裂均可被清晰显示,囊肿多位于脉络裂的中段区域,由于有丘脑和海马回的上下隔,其内外侧有脉络膜裂的存在,故囊肿略呈/双凸透镜形,其外下方可见呈点条状的侧脑室颞角,之间有分隔,并且可以两侧对照观察,因而是显示脉络裂囊肿的最佳扫描方位。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

脉络膜裂囊肿的原因

导语:脉络膜裂囊肿是一种大多数会发生在孩子身上的一直疾病,而且也属于先天性的,在胚胎发育过程,会造成了很大的影响,很多的孩子因为被病情的

脉络膜裂囊肿是一种大多数会发生在孩子身上的一直疾病,而且也属于先天性的,在胚胎发育过程,会造成了很大的影响,很多的孩子因为被病情的困扰,严重到了影响身体的发育,那么接下来我们介绍一下,脉络膜裂囊肿的原因。

脉络膜裂囊肿,属于神经上皮性囊肿,是在胎儿发育时期沿脉络膜裂形成原始脉络膜丛时发生障碍而形成的。

CT及MRI横轴面常将本病误认为是颞叶囊肿,给患者造成不必要的恐慌。

MRI冠状面及矢状面可显示本病的特征性表现. 你的这个情况最好还是找找这方面的专家大夫给予帮助下好些。

毕竟医学领域是比较严谨的。

属于神经上皮性囊肿,是在胎儿发育时期沿脉络膜裂形成原始脉络膜丛时发生障碍而形成的。

未见到照片,通过你的描述,感到囊肿不是太大,对局部脑组织压迫不明显,我初步考虑此囊肿暂时不需处理。

现在的头痛症状,可能和囊肿关系不大。

以上我们了解到了,脉络膜裂囊肿的原因,其实形成了这样的情况,是因为自己的身体先天性的发育,而且对于孩子的身体带来了很大的影响,家长朋友们要多加注意。

预防疾病常识分享,对您有帮助可购买打赏。

脉络膜裂囊肿的影像表现发病机制脉络膜裂囊肿的成因目前尚不十分清楚,神经外胚层及血管软膜的残留可能为该囊肿形成的原因。

它是发生在脉络膜裂内的良性囊性病变,可能是在胎儿发育时期,沿脉络膜裂形成原始脉络膜丛时发生障碍而形成的神经上皮性囊肿。

临床表现病人一般没有明显的临床表现,查体或进行脑部检查时偶然发现,有的病人自叙头疼、头晕、癫痫,后期证实与该囊肿没有直接关系。

CT表现脉络膜裂囊肿多发于单侧颞叶,体积较小,右侧略多于左侧,与蛛网膜囊肿的特点相同:病灶边界清晰,呈圆形或椭圆形,密度均匀,接近脑脊液密度,囊肿周围无水肿,占位效应不明显,增强扫描无强化;病灶最大层面一般位于环池旁。

病例1病例2MRI表现冠状位可显示囊肿位于脉络膜裂内,其外下方可见侧脑室颞角呈点状或条状结构,矢状位显示颞叶内侧卵圆形或纺锤形囊肿,其长轴沿后上至前下斜行,为特征性结构,有利于诊断。

脉络膜裂囊肿呈长T1长T2信号,T2WI信号稍高于脑室内脑脊液的信号,边界锐利,病灶周围脑质均未见水肿信号,增强扫描病灶不强化。

病例2病例3鉴别诊断1、蛛网膜囊肿:与脉络膜裂囊肿的密度一致,但多位于颞叶前方或邻近环池内。

2、表皮样囊肿:多见于桥小脑角池,为匍匐样或塑型状生长,形态不规则,体积较大,密度不均匀。

3、脑软化灶:年龄较大者多有脑血管病的病史,,临床上多有相应部位的神经症状;CT和MRI还可发现其他部位的缺血灶或软化灶,伴有脑室、脑池及脑沟的扩大。

儿童常可追溯到早产或外伤等病史,有利于诊断。

4、血管周围间隙:常见于患高血压的老年人;是穿支动脉自蛛网膜下腔进入脑实质引起软脑膜内陷造成的,其发生部位以前连合两侧、近大脑凸面半卵圆中心最多,直径常小于5mm,常双侧对称分布;另外矢状位扫描多不呈后上至前下的斜行走行。

5、脑囊虫病:常为脑实质内多发小囊性病灶,增强扫描可显示囊内头节;随访观察,病灶有典型的脑囊虫病的演变过程,即囊虫坏死期和钙化期,并可有典型的神经系统症状;而脑脉络膜裂囊肿随访多无变化。

【颅脑】脉络膜裂囊肿

病例:

患者,女性,54岁,体检

MRI图像:

【影像所见】

右颞叶内侧与间脑之间见一类圆形/椭圆形T1低T2高信号,各序列均与脑脊液信号一致,大小约10mm×10mm×10mm(长径×短径×上下径),边界清晰,其内密度均匀,未见结节及软组织肿块,病灶周围未见水肿,矢状位显示病灶与海马沟相通。

【诊断意见】

脉络膜裂囊肿

鉴别诊断:诊断脉络膜裂囊肿,需要与发生在脉络膜裂周围的其他囊肿、颞叶浅表部位的脑内病变鉴别;

1、环池蛛网膜囊肿:与脉络膜裂囊肿信号相同,但位置不同,环池扩张,脑干受压;

2、环池表皮样囊肿:信号不均匀,T1WI信号略高于脑脊液信号,T2WI呈高信号,呈匍匐样生长或者塑形生长,DWI显示弥散受限;

3、侧脑室颞角:冠状位、矢状位可显示其与海马位置关系,可鉴别;

4、软化灶:软化灶一般位于基底节区,周围见FLAIR高信号,可出现负占位效应,而脉络膜裂囊肿位于基底节下方层面,周围无FLAIR高信号;

5、囊虫病:增强可见头节,其他位置可能存在病变,随访复查可见囊虫各个时期的演变表现;

6、脑内囊肿,罕见,信号相同,位置一般在大脑半球、丘脑、小脑;

7、颞叶囊实性肿块:实性呈软组织信号,周围伴水肿带,增强病灶实性部分可出现强化,易于鉴别。

脉络膜裂囊肿(choroidal fissure cyst)

属于神经上皮性囊肿, 是在胎儿发育时期沿脉络膜裂形成原始脉络膜丛时发生障碍而形成的。

CT及MRI横轴面常将本病误认为是颞叶囊肿, 给患者造成不必要的恐慌。

MRI冠状面及矢状面可显示本病的特征性表现。

1 脉络膜裂的解剖

脉络膜裂是海马与间脑之间潜在的脑脊液间隙,斜行沿后上方至前下方分布,呈狭长的“C”字形,是胚胎时期脉络襞突入侧脑室形成脉络丛所残留的裂隙。

脉络膜裂可相应分为体部、房部和颞部。

脉络膜裂囊肿的成因目前尚不十分清楚,神经外胚层及血管软膜的残留可能为该囊肿形成的原因,在胎儿发育时期,沿脉络膜裂形成原始脉络膜丛时如果发生问题,就可能在脉络膜裂的任何一处形成脉络膜裂囊肿。

2 诊断标准

根据Sherman等[1]研究报道,符合以下几点可做出脉络膜裂囊肿的诊断1) MRI显示脉络膜裂处典型的囊肿性病变,内部信号均匀且与脑脊液信号一致,无壁结节及软组织肿块,无水肿及强化; (2) 囊肿与临床表现无关;(3) 复查时囊肿无变化。

3 脉络膜裂囊肿的影像学特点

由于脉络膜裂囊肿发生部位具有特殊性,结合其囊肿的密度和/

或信号特点,影像学诊断并不难。

但常规的单层螺旋CT扫描为横轴面,所以可能将脉络膜裂囊肿误认为颞叶病变,随着多层螺旋CT(MSCT)多平面重建(MPR)等后处理技术的广泛应用,大大提高了CT的诊断能力。

MRI由于具有多方向扫描的优点,因此可进行准确的定位,结合病灶的特点,可以做出定性诊断。

3.1 CT表现

多发于单侧颞叶,体积较小,右侧略多于左侧,与蛛网膜囊肿的特点相同:病灶边界清晰,呈圆形或椭圆形,密度均匀,接近脑脊

液密度,囊肿周围无水肿,占位效应不明显,增强扫描无强化;病灶最大层面一般位于环池旁。

3.2 MRI表现

囊肿呈均匀一致的长T1、长T2 信号,DWI为低信号,囊液在各序列均与脑脊液信号相等,灶周无水肿,增强后无强化。

冠状位可清楚的显示囊肿位于脉络膜裂内,其外下方可见侧脑室颞角呈点状或条状结构, 且常见海马和侧脑室颞角等周围邻近结构

受压变形,但未见异常信号,矢状位显示颞叶内侧卵圆形或梭形囊肿,其长轴沿后上至前下斜行。

3.4 鉴别诊断

(1) 蛛网膜囊肿:与脉络膜裂囊肿的密度或信号一致,但多位于

颞叶前方或邻近环池内。

(2) 表皮样囊肿: 多见于桥小脑角池,为匍匐样或塑型状生长,形态不规则,体积较大,密度或信号不均匀,FLAIR和DWI

上均呈高信号;病灶内含有脂肪时,CT值常低于-20Hu,T1WI 呈信号稍高,且在脂肪抑制后呈低信号。

(3)侧脑室颞角:脉络膜裂囊肿位于侧脑室颞角和环池之间,如能在MSCT的MPR后的图像上或MRI冠状面观察到囊肿位于脉络膜裂内,并且于矢状面见囊肿沿脉络膜裂呈特征性斜行走行,有利于和侧脑室颞角鉴别。

(4)脑软化灶:年龄较大者多有脑血管病的病史,临床上多有相应部位的神经症状; CT和MRI还可发现其他部位的缺血灶或软化灶,伴有脑室、脑池及脑沟的扩大。

儿童常可追溯到早产或外伤等病史,有利于诊断。

(4)脑内囊肿:脑内囊肿极少见,虽然信号可与脉络膜裂囊肿一致,但多位于大脑半球、丘脑或小脑等部位,并且体积多较脉络膜裂囊肿大。

(5)血管周围间隙:常见于患高血压的老年人;

是穿支动脉自蛛网膜下腔进入脑实质引起软脑膜内陷造成的,其发生部位以前连合两侧、近大脑凸面半卵圆中心最多,直径常小于5mm,常双侧对称分布;另外矢状位扫描多不呈后上至前下的斜行走行。

(6) 脑囊虫病:常为脑实质内多发小囊性病灶,如为单发,则病灶较大;增强扫描可显示囊内头节,并常有其他部位病灶;随访观察,病灶有典型的脑囊虫病的演变过程,即囊虫坏死期和钙化期,并可有典型的神经系统症状;而脑脉络膜裂囊肿随访多无变化。

(7) 动脉瘤:多位于颅底Willis环或外侧裂池、纵裂池内;多可见其与大血管连通;由于瘤内血液流速不均,信号常不均匀,常见血栓;通过MSCT的血管三维重建或MRI脑血管动脉造影(MRA)可与脉络膜裂囊肿鉴别。

(8)颞叶囊实性肿瘤:颞叶的多形性黄色星形细胞瘤、毛细胞星形细胞瘤、神经节胶质瘤等囊实性病变也不少见,由于肿瘤均具有实性部分且实性肿瘤组织明显强化,鉴别诊断不难。

随着影像检查设备的改进,借助MSCT的MPR和MRI

较高的软组织分辨力和三维成像优势,可清楚地显示脉络膜裂的解剖结构,相信会增加本病的检出率,正确地认识并诊断本病可

以为临床诊断提供更有价值的参考意见。