国外生物安全法律法规

- 格式:doc

- 大小:158.50 KB

- 文档页数:6

国内外关于病原微生物危害等级的划分1、《病原微生物实验室生物安全管理条例》第七条规定,国家根据病原微生物的传染性、感染后对个体或群体的危害程度,将病原微生物分为四类:第一类病原微生物,是指能够引起人类或者动物非常严重疾病的微生物,以及我国尚未发现或者已经宣布消灭的微生物。

第二类病原微生物,是指能够引起人类或者动物严重疾病,比较容易直接或间接在人与人、动物与人、动物与动物之间传播的微生物。

第三类病原微生物,是指能够引起人类或者动物疾病,但一般情况下对人、动物或者环境不构成严重危害,传播风险有限,实验室感染后很少引起严重疾病,并且具备有效治疗和预防措施的微生物。

第四类病原微生物,是指在通常情况下不会引起人类或者动物疾病的微生物。

其中,第一类、第二类病原微生物统称为高致病性病原微生物。

2、《实验室生物安全通用要求》(GB 19489-2004根据生物因子对个体和群体的危害程度将其分为4级:危害等级Ⅰ(低个体危害,低群体危害:不会导致健康工作者和动物致病的细菌、真菌、病毒和寄生虫等生物因子。

危害等级Ⅱ(中等个体危害,有限群体危害:能引起人或动物发病,但一般情况下对健康工作者、群体、家畜或环境不会引起严重危害的病原体。

实验室感染不导致严重疾病,具备有效治疗和预防措施,并且传播风险有限。

危害等级Ⅲ( 高个体危害,低群体危害:能引起人或动物严重疾病,或造成严重经济损失,但通常不能因偶然接触而在个体间传播,或能用抗生素抗寄生虫药治疗的病原体。

危害等级Ⅳ(高个体危害,高群体危害:能引起人或动物非常严重的疾病,一般不能治愈,容易直接、间接或因偶然接触在人与人,或动物与人,或人与动物,或动物与动物之间传播的病原体。

3、农业部《兽医实验室生物安全管理规范》中的微生物危害通常分为以下4级:生物危害1级:对个体和群体危害程度低,已知的不能对健康成年人和动物致病的微生物。

生物危害2级:对个体危害程度为中度,对群体危害较低,主要通过皮肤、粘膜、消化道传播。

2020年10月17日生物安全法生物安全是国家安全体系的重要组成部分,关系到人民健康、生态安全和国家安全。

2020年10月17日,我国生物安全法正式颁布实施,为生物安全风险防控提供了法律依据,标志着我国生物安全法治建设迈入新阶段。

一、生物安全法的背景与意义近年来,全球生物安全风险不断上升,病毒疫情、生物恐怖主义、生物技术滥用等问题日益突出。

在此背景下,我国生物安全法应运而生,旨在加强生物安全风险防控,保障国家安全和人民生命健康。

生物安全法的制定和实施,既是对国内外生物安全形势的回应,也是我国生物安全法治建设的重要举措。

二、生物安全法的主要内容生物安全法共十章九十四条,涵盖了生物安全风险防控体制、生物安全风险评估与预警机制、生物安全应急措施、生物安全交流合作、生物安全法律责任与处罚等方面内容。

1.生物安全风险防控体制:生物安全法明确了国家生物安全领导机构的职责,各级政府、有关部门和单位的责任,以及公民、法人和其他组织的义务。

2.生物安全风险评估与预警机制:生物安全法规定,国家建立生物安全风险评估制度,对可能导致生物安全风险的活动进行评估。

同时,建立生物安全风险预警制度,及时发布预警信息,指导有关方面采取预防措施。

3.生物安全应急措施:生物安全法明确了生物安全事件的应急处置措施,包括应急预案的制定、应急资源的配置、应急处置的实施等。

4.生物安全交流合作:生物安全法强调,我国积极参与国际生物安全交流合作,加强与其他国家和地区的沟通与合作,共同应对生物安全风险。

5.生物安全法律责任与处罚:生物安全法明确了违法行为的法律责任,对违反生物安全管理规定的行为予以处罚,确保法律的有效实施。

三、我国生物安全法的实施与展望生物安全法的颁布实施,为我国生物安全风险防控提供了有力的法律支撑。

各级政府、有关部门和单位要严格按照法律规定,履行职责,加强生物安全风险防控体系建设,提升生物安全管理水平。

同时,广大人民群众要提高生物安全意识,积极参与生物安全治理,共同维护国家生物安全。

第26卷第1期口岸卫生控制国内外《生物安全法》比较美国国门生物安全法律法规及管理现状王雅丽王利海关总署研究中心(北京,100088)季新成海关总署国际检验检疫标准与技术法规研究中心(北京,100013)摘要重大传染病和生物安全风险是事关国家安全和发展、事关社会大局稳定的重大风险挑战。

国门生物安全法规体系为严防有害生物传入传出国门、保障国门生物安全提供法律保障。

国际上发达国家都很重视国门生物安全防护,并建立了完善的法律体系和管理制度。

本文全面梳理美国国门生物安全方面的法律法规,总结其管理特点,提出完善我国国门生物安全法律法规体系、健全联防管控协同机制、提升能力建设、推进宣传共治等建议,以期通过借鉴来健全我国国门生物安全防控体系和管理制度。

关键词美国国门生物安全管理法律法规中图分类号R185.3 文献标识码B doi 10.3969/j.issn.l008-5777.2021.01.008Laws and Management of the United States Biosafety at Border CrossingsWang Yali Wang Li Research Center of GACC (Beijing,100088)JI Xincheng Research Center of GACC for International Inspection and Quarantine Standards and Technical Regulations (Beijing,100013)Abstract Major infectious diseases and biosafety risks are major risk challenges related to national security and development,and social stability.The laws system of biosafety at border crossings provides legal guarantee for strictly preventing harmful organisms from spreading into and out of the country and ensuring biosafety at border crossings.Developed countries in the world attach great importance to biosafety at border crossings protection, and have established a sound legal system and management system.In order to improve China's laws system of biosafety at border crossings and prevention and control system and management system,the paper comprehensively combs the laws of biosafety at border crossings in the United States,summarizes its management characteristics,and puts forward some suggestions,such as improving China's laws system of biosafety at border crossings, improving the collaborative mechanism of joint prevention and control,enhancing capacity-building,and promoting publicity and co-governance,etc.Key words USA Biosafety at border crossings Laws Management进入21世纪,随着人类活动范围扩大、跨境流作者简介:第一作者:王雅丽(1989-),女,汉族,河南周口人,硕士,助理研究员,研究方向为海关基础理论、农产品贸易,E-mail: 137**************o m。

摘要:随着生物技术的快速发展,农业生物安全问题日益凸显。

为保障国家粮食安全、生态环境和人民健康,我国已建立了较为完善的农业生物安全法律制度。

本文将从农业生物安全法律制度的概述、主要内容、实施与监管以及存在的问题与展望等方面进行探讨。

一、农业生物安全法律制度的概述农业生物安全法律制度是指国家为预防和控制农业生物灾害,保障国家粮食安全、生态环境和人民健康,依法对农业生物安全进行管理和监督的法律规范体系。

我国农业生物安全法律制度主要包括《中华人民共和国生物安全法》、《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国植物检疫法》等法律法规。

二、农业生物安全法律制度的主要内容1. 确立农业生物安全的基本原则农业生物安全法律制度确立了预防为主、防治结合、科学管理、依法监管的基本原则。

这要求各级政府、相关部门和农业生产经营者,在农业生物安全管理工作中,坚持科学、严谨、规范、高效的原则,确保农业生物安全。

2. 明确农业生物安全的管理主体和职责农业生物安全法律制度明确了各级政府、相关部门和农业生产经营者在农业生物安全管理中的职责。

其中,政府负责制定农业生物安全政策、法规和标准,加强监管;相关部门负责农业生物安全的监测、预警、防控和应急处置;农业生产经营者负责落实农业生物安全措施,确保农业生产安全。

3. 规范农业生物安全管理与监督农业生物安全法律制度对农业生物安全管理与监督进行了规范,包括:(1)农业生物安全风险评估与预警:对农业生物安全风险进行评估,发布预警信息,引导农业生产经营者采取相应措施。

(2)农业生物安全监测与防控:建立健全农业生物安全监测网络,对农业生物灾害进行监测、预警和防控。

(3)农业生物安全应急处置:制定农业生物安全应急预案,明确应急处置程序和责任,确保应急处置工作有序进行。

4. 保障农业生物安全技术研发与应用农业生物安全法律制度鼓励农业生物安全技术研发与应用,支持农业生产经营者采用生物安全新技术、新材料、新工艺,提高农业生物安全管理水平。

浅议国外的生物安全立法[摘要]随着现代生物技术的迅速发展,生物安全立法越来越引起各国立法者的重视。

目前,人类还不能完全掌握现代生物技术,不能完全否定其对生物安全存在潜在的危害性。

通过制定一定的法律法规,对其潜在的危害性加以预防,是具有现实意义的。

但是,我国当前生物安全方面的立法层次比较低,立法技术比较落后,不能满足现实生活的需要。

因此,文章在阐述了现代生物技术存在的安全性隐患的基础上,分析了国外生物安全的立法状况。

[关键词]生物安全问题;生物技术;生物安全立法一、生物技术引发的生物安全问题关于生物技术,1992年的《生物多样性公约》第2条将其定义为生物技术是指使用生物系统、生物体或其衍生物的任何技术应用,以制作或改变产品或过程以供特定用途。

[1]这一定义一般被认为是广义的生物技术,它包括传统的生物技术和现代生物技术。

而狭义的生物技术仅指现代生物技术。

现代生物技术又称为生物工程技术,是20世纪70年代初在分子生物学、遗传学、细胞学、微生物学及生物化学和计算机学科的基础上发展起来的一门新型的跨学科的应用技术科学,是以生命科学的理论和成就为基础,运用基因重组、细胞融合、固定化酶以及细胞或组织培养和生物传感器等新技术和工程技术原理,加工生物材料或定向地组建具有特定性状的新物种或新产品系,为人类提供所需的产品和服务。

现代生物技术的范围和领域十分广泛,目前主要包括基因工程(又称为转基因技术)、细胞工程、酶工程和微生物工程。

其中,基因工程技术是核心,运用DNA 重组技术,可以按照人类的意志来改造和组建新生物物种,赋予细胞工程、酶工程和微生物工程等以新的内容。

[2]本文所称的生物技术即为狭义的生物技术,即现代生物技术。

生物安全问题主要体现在转基因食品上。

转基因食品指利用转基因技术生产的食品。

我国《转基因食品卫生管理办法》第2条对转基因食品的定义:利用基因工程技术改变基因组构成的动物、植物和微生物生产的食品和食品添加剂。

国内外实验室生物安全标准发展历程与展望随着生物技术的快速发展,生物研究的范围和深度也得到了极大扩展,与此同时,生物安全问题也越来越受到关注。

实验室生物安全标准的制定和执行是保障生物实验工作者的安全以及生物安全的重要措施。

本篇文章将从发展历程和展望两方面,介绍国内外实验室生物安全标准的发展及其未来。

一、国内实验室生物安全标准发展历程我国生物技术研究与应用快速发展的同时,相对应的生物安全问题也逐渐引起重视。

回顾国内实验室生物安全标准的制定历程,经历了以下几个发展阶段:1. 初期探索阶段(20世纪70年代至80年代)这个时期的我国生物实验室还十分匮乏,多数从事生物研究的单位没有专门的实验室,也没有相关的安全管理制度和技术人员。

针对这种情况,国家科技部于20世纪80年代初开始组织编写生物实验室安全规定,对生物实验室的建设、管理和保护等进行详细规定,这为我国实验室生物安全标准制定奠定了基础。

2. 完善制度阶段(20世纪90年代至21世纪初)在经过初期探索阶段,我国生物实验室的安全管理逐渐完善。

1995年,卫生部发布了《生物安全管理条例》。

2004年,科技部颁布《生物安全管理办法》,出台了一系列生物安全管理制度和规范文件,如《生物实验室安全管理规程》和《高等教育生物学类专业生物实验室安全管理规定》等,有效地保障了实验室生物安全。

3. 质量管控阶段(21世纪中期至今)随着我国生物实验室的不断建设壮大,实验室质量管控成为一个必须要重视的问题。

针对实验室生物与环境交互复杂、生物材料易发生变异、实验室操作人员生物安全意识和实验技能参差不齐等现状,我国生物实验室在标准制定、人员培训等方面的要求越来越严格。

在质量管控的背景下,我国实验室生物安全标准修订和完善工作也得到了很大推进。

二、国际实验室生物安全标准发展历程作为国际标准的制定和推广者,国际生物安全标准的发展历程相对中国要长,也要复杂。

国际实验室生物安全标准主要由两个机构主导,一个是世界卫生组织下的生物安全规定管理局(BSL),另一个是美国国家环境保护局(EPA)。

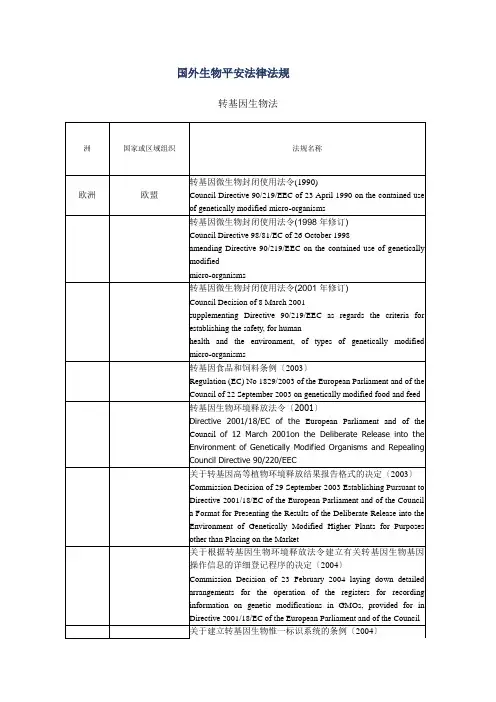

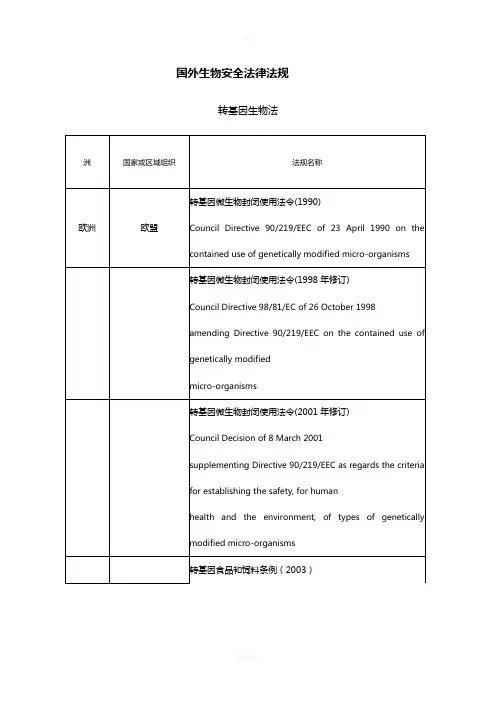

国外生物安全法律法规国外生物安全法律法规引言生物安全法律法规是国家对于生物安全保护进行规范和监管的重要手段。

随着全球生物技术的迅猛发展,各国纷纷制定并完善了相关法律法规,以确保生物资源的合理利用、保护环境、维护公共安全。

本文将对国外生物安全法律法规的发展和特点进行介绍。

1. 美国美国是世界上生物技术研发最活跃的国家之一,其生物安全法规体系较为完善。

美国的生物安全法律法规主要由联邦政府和各州政府共同管理。

生物安全法(Bioterrorism Act):2002年,美国制定了《生物安全法》,旨在加强对生物威胁的预防和应对能力。

该法规主要关注生物恐怖主义、生物安全管理和食品安全等方面,并对涉及生物安全的企业和组织进行注册和监管。

转基因生物法规(Regulation of Genetically Modified Organisms):美国对转基因生物的管理相对较为宽松。

目前,美国没有单独的转基因生物法律法规,但美国农业部和食品药品监管局分别负责转基因作物和转基因食品的监管。

2. 欧盟欧盟是全球最大的转基因生物进口市场之一,其生物安全法律法规相对较为严格。

欧盟对生物安全的管理主要由欧洲委员会和各成员国共同负责。

转基因生物法规(Regulation on Genetically Modified Organisms):欧盟制定了严格的转基因生物法规,对进口、种植和销售转基因作物及其衍生产品进行严格监管。

该法规要求对转基因产品进行严格的安全评估和标识,并设立了专门的机构负责监管和审批。

生物安全法(Biosecurity Law):欧盟各成员国也分别制定了自己的生物安全法律法规。

这些法规主要关注生物恐怖主义、生物安全管理和动植物疫病防控等方面,保护农业、环境和公共健康安全。

3. 澳大利亚澳大利亚是生物安全管理方面经验丰富的国家之一,其生物安全法律法规以灵活性和科学性著称。

澳大利亚的生物安全管理主要由联邦政府和各州政府合作进行。

国内外关于病原微生物危害等级的划分一、《病原微生物实验室生物安全管理条例》(国务院令第424号)第七条国家根据病原微生物的传染性、感染后对个体或者群体的危害程度,将病原微生物分为四类:第一类病原微生物,是指能够引起人类或者动物非常严重疾病的微生物,以及我国尚未发现或者已经宣布消灭的微生物。

第二类病原微生物,是指能够引起人类或者动物严重疾病,比较容易直接或者间接在人与人、动物与人、动物与动物间传播的微生物。

第三类病原微生物,是指能够引起人类或者动物疾病,但一般情况下对人、动物或者环境不构成严重危害,传播风险有限,实验室感染后很少引起严重疾病,并且具备有效治疗和预防措施的微生物。

第四类病原微生物,是指在通常情况下不会引起人类或者动物疾病的微生物。

第一类、第二类病原微生物统称为高致病性病原微生物。

二、《实验室生物安全通用要求》GB 19489—2004(2004-10-01实施)3 危害程度分级根据生物因子对个体和群体的危害程度将其分为4级3.1危害等级Ⅰ(低个体危害,低群体危害)不会导致健康工作者和动物致病的细菌、真菌、病毒和寄生虫等生物因子。

3.2 危害等级Ⅱ(中等个体危害,有限群体危害)能引起人或动物发病,但一般情况下对健康工作者、群体、家畜或环境不会引起严重危害的病原体。

实验室感染不导致严重疾病,具备有效治疗和预防措施,并且传播风险有限。

3.3 危害等级Ⅲ( 高个体危害,低群体危害)能引起人或动物严重疾病,或造成严重经济损失,但通常不能因偶然接触而在个体间传播,或能用抗生素抗寄生虫药治疗的病原体。

3.4 危害等级Ⅳ(高个体危害,高群体危害)能引起人或动物非常严重的疾病,一般不能治愈,容易直接、间接或因偶然接触在人与人,或动物与人,或人与动物,或动物与动物之间传播的病原体。

三、农业部《兽医实验室生物安全管理规范》5 微生物危害分级5.1. 微生物危害通常分为以下4级生物危害1级:对个体和群体危害程度低,已知的不能对健康成年人和动物致病的微生物。