空间认知研究及其在航空航天领域中的应用

- 格式:pdf

- 大小:156.62 KB

- 文档页数:5

太空探索技术的研究与应用一、介绍太空探索技术是指在地球以外的空间进行科学研究、利用和探测的现代技术。

随着科技的不断发展和人类对宇宙的不断探索,太空探索技术也越来越成熟,应用范围也越来越广泛。

本文将从太空探索技术的研究和应用两个方面入手,探讨太空探索技术的现状和未来发展方向。

二、太空探索技术的研究太空探索技术的研究主要分为以下三个方面:1.太空探测器技术太空探测器技术是指用于探测地球以外的天体的航天器和设备。

目前,太空探测器主要分为机器人探测器和载人探测器两类。

机器人探测器是自动控制的,可以完成很多任务,如探测行星、卫星、小行星等。

载人探测器则需要具备更高的安全性、稳定性和适应性以满足乘员的需求。

2.载人航天技术载人航天技术是指将人员送入地球以外空间的技术。

目前,载人航天技术主要包括发射、轨道控制、返回和着陆四个过程。

发射是将航天器送入空间的过程,轨道控制是指控制航天器在预定轨道上飞行,返回是指将航天器返回地球的过程,着陆是指将航天器安全降落到地面的过程。

3.空间科学技术空间科学技术是指用于研究太阳系内的星体、星系、宇宙等天体物理和天文学问题的技术。

目前,空间科学技术主要包括远距离观测技术、导航和定位技术、星际通讯技术等。

其中,远距离观测技术是指借助卫星、望远镜等设备对星空进行观测和研究,导航和定位技术是指利用卫星定位系统进行地球上物体的导航和定位,星际通讯技术是指在太空中进行通讯和信息传输的技术。

三、太空探索技术的应用太空探索技术不仅能够帮助我们更好地了解宇宙,还有许多实际应用。

1.天气预报和气象观测卫星是天气预报和气象观测的重要工具。

在轨道上的卫星可以实时监测天气和气象变化,为我们提供准确的天气预报信息。

通过卫星观测,还可以收集和分析海洋、陆地、大气等方面的气象数据,帮助我们更好地了解地球环境和气候变化。

2.通讯和导航卫星通讯和导航系统为我们的生活和工作提供了重要的支持。

无论是电话通讯、互联网上网、还是导航系统,都离不开卫星的支持。

航天航空的科技前沿随着科技的不断发展,航天航空领域也在不断取得突破。

在这个领域中,科技前沿的研究和应用正在不断地推动着人类对宇宙的探索和认知。

本文将介绍航天航空的科技前沿,探讨其未来的发展趋势和应用前景。

一、新材料技术新材料技术是航天航空领域中最为重要的科技前沿之一。

在航空航天领域中,轻质、高强度的材料是至关重要的。

目前,研究人员正在研究新型的复合材料,如碳纤维、玻璃纤维等,这些材料具有优异的力学性能和耐腐蚀性,能够大幅度提高航天器的性能和安全性。

此外,研究人员还在探索新型的金属材料,如钛合金、高温合金等,这些材料具有更高的强度和耐高温性能,能够适应更加严酷的航天环境。

二、新能源技术新能源技术是航天航空领域中另一个重要的科技前沿。

传统的航天器主要依靠火箭发动机提供动力,但是这种方式存在着能源利用率低、污染严重等问题。

因此,研究人员正在积极探索新型的能源技术,如太阳能、核能、氢能等,这些能源具有清洁、可持续、高效等优点,能够为航天器提供更加环保的动力来源。

目前,研究人员正在研究如何将太阳能技术应用于航天器上,通过太阳能电池板收集太阳能,并将其转化为电能供航天器使用。

三、人工智能技术人工智能技术是航天航空领域中另一个重要的科技前沿。

人工智能技术的应用能够大幅度提高航天器的自主性和智能化水平,减少人为干预的需求,提高航天器的安全性和可靠性。

目前,研究人员正在研究如何将人工智能技术应用于航天器的导航、控制、决策等方面,通过机器学习、深度学习等技术实现自主决策和智能控制。

此外,人工智能技术还能够应用于航天器的维护和检测方面,通过智能诊断和预测性维护提高航天器的使用寿命和可靠性。

四、空间技术空间技术是航天航空领域中最为重要的科技前沿之一。

随着人类对宇宙认知的不断深入,空间技术的应用范围也在不断扩大。

目前,空间技术主要应用于卫星通信、导航、遥感等领域,为人类提供了更加便捷、高效、精确的服务。

未来,空间技术还将应用于深空探测、载人登月、火星探测等领域,为人类探索宇宙提供更加全面的技术支持。

航空空间科学技术的发展与应用一、引言航空空间科学技术是指涉及航空航天技术、航空工程、空间科学等领域的知识和技能,是人类在探索宇宙和利用宇宙资源的过程中所创造出的一系列技术。

随着科技进步和社会发展,航空空间科学技术在人类生产、生活、文化、社会等方面都产生了深刻的变革和影响,具有重要的战略意义和广泛的应用前景。

二、航空空间科学技术的发展1. 航空科学技术的发展航空科学技术是航空空间科学技术的一个重要组成部分,它始于20世纪初的飞行器制造、气动力学和航空工程等领域,经过多年的探索和发展,如今已成为一门跨学科的科学,主要包括飞行器设计、制造和测试、气动力学、航空材料、飞行控制、空气动力学和航空发动机等方面。

2. 航天科学技术的发展航天科学技术是指应用于地球轨道上的人造卫星、火箭、空间站和宇宙飞船等领域的技术。

20世纪50年代,人类首次成功发射了人造卫星,标志着航天科学技术的正式诞生。

此后,人类先后完成了宇宙探索、载人航天、太阳系探测、空间科学研究等一系列任务,取得了极其重要的科学和技术成果。

3. 航空空间科学技术的发展趋势随着科技的进步,航空空间科学技术不断的向高速度、高素质、高度集成、节能环保等多方面发展,具有以下发展趋势:(1)新材料、新工艺的应用:新材料和新工艺的出现,能降低重量、提高强度和刚度,增强航空航天器的适应性和适用性。

(2)信息技术的应用:信息技术的飞速发展,为航空空间科学技术带来了数字化、自动化、智能化、网络化等新技术和新应用。

(3)生态环境保护:航空空间科学技术的发展要求同时保护生态环境,降低污染排放和能源消耗等方面来达到可持续发展的目标。

三、航空空间科学技术的应用1. 航空空间科学技术在国防建设中的应用航空空间科学技术在国防建设中扮演着重要的角色,包括卫星导航、通信和侦察、高速和高空飞行器、航空发动机、武器系统等方面。

这些技术的发展对于提升国家军事实力和维护国家安全具有非常重要的意义。

空间观念和几何直观的例子空间观念和几何直观的例子1. 平面几何直观•平面几何是研究二维空间中的点、线、面及其相互关系的学科。

我们可以通过一些例子来展示平面几何直观。

–平行线与相交线:在平面上,如果两条直线没有交点,我们称它们为平行线。

如果两条直线有且仅有一个交点,我们称它们为相交线。

这个例子展示了平面上线的相对位置的直观概念。

–圆和圆内切线:当一个直线与圆内部的所有点都有且仅有一个交点时,我们称这条线为圆的切线。

这个例子展示了平面上直线和曲线的关系。

2. 立体几何直观•立体几何是研究三维空间中的点、线、面、体及其相互关系的学科。

我们可以通过一些例子来展示立体几何直观。

–正方体的展开图:一个正方体可以展开成一个由六个正方形构成的平面图形。

这个例子展示了立体与平面的关系,以及通过展开图可以更好地理解三维结构。

–平行四边形的体积:平行四边形的体积可以通过底面积与高度的乘积得到。

这个例子展示了立体几何中计算体积的方法。

3. 引申应用例子•除了几何学本身,空间观念和几何直观还有很多应用。

–建筑设计中的平面布局:在建筑设计中,平面布局考虑了空间观念和几何直观的因素,用于确定各个功能区域的位置和大小,使得整个空间更加合理和舒适。

–航空航天中的3D建模:航空航天领域使用3D建模技术来设计和模拟飞行器、火箭等空间工程,从而提供直观的空间认知和几何分析。

以上只是几个空间观念和几何直观的例子,这些概念在我们日常生活中无处不在,通过它们我们可以更好地理解和描述我们所处的空间环境。

4. 数学教育中的几何直观•在数学教育中,几何直观可以帮助学生更好地理解和应用几何概念。

以下是一些数学教育中常见的几何直观例子:–平移和旋转:平移是指在平面或空间中将一个图形整体移动到另一个位置,而不改变其形状和大小。

旋转是指将一个图形绕着一个点或轴旋转一定角度,仍然保持其形状和大小不变。

这些几何直观帮助学生理解几何变换的概念和特点。

–相似三角形:相似三角形是指具有相同形状但大小不同的三角形。

航空航天技术的研究与应用随着现代技术的不断进步,航空航天技术也在迅速发展。

从最初的飞机、火箭等工具,到现在的卫星、空间站等设备,航空航天技术的应用已经不仅仅局限于军事领域,而是越来越多地被应用于民用领域。

今天,我们就来探讨一下航空航天技术的研究和应用,看看它们在现代社会中的地位和作用。

一、航空航天技术的研究科技的发展需要不断的研究和探索,航空航天技术也不例外。

航空航天技术的研究主要包括以下几个方面:1.飞行器的设计与制造飞行器的设计和制造是航空航天技术研究的核心之一。

在这方面,科学家和工程师们需从飞行器的材料、结构、动力系统、导航系统等多个方面考虑,使其达到最佳性能。

为此,飞行器在研制中需要经过多次试验和改进,确保设计方案的合理性和可行性。

2.飞行器的控制系统和自动化随着科技的发展,飞行器的控制和自动化技术不断得到提升。

飞行器控制系统的研究和发展主要包括飞行器姿态控制、导航系统、通信系统、自动驾驶系统等方面。

自动驾驶技术的应用使得飞行器可以更加智能化,从而提高其安全性和效率。

3.空间科学的研究空间科学是航空航天技术研究的重要方向之一。

通过空间科学的研究,科学家们可以更深入地了解宇宙的构成、演变和特性。

这项研究包括探测卫星的设计和制造、火星探测、月球勘测等多个方面。

4.新材料的研究与应用航空航天技术对材料的要求非常高,要求材料必须具有高强度、轻质、高温、高耐磨等性能,以确保飞行器的高效性和安全性。

因此,新材料的研究是航空航天技术研究的重点之一。

目前,石墨烯、碳纤维等新材料的研究应用正在逐步发展。

二、航空航天技术的应用随着航空航天技术的不断发展,其应用领域也越来越广泛。

以下是航空航天技术在不同领域的具体应用:1.民用航空民用航空是航空航天技术应用领域中的重要组成部分。

飞机的设计、制造和使用,使得人们能够更加安全快捷地从一个地方到另一个地方。

随着自动驾驶技术的应用,未来的飞行器更加智能化,让人们的生活更加便捷。

空间探索技术的创新与应用随着科技的不断发展,人类所了解的宇宙空间也在不断拓展。

从最初的地球观测开始,到现在的深空探测,空间技术得到了极大的发展与完善。

空间探索技术的创新与应用,对人类的发展进步和未来意义,有着不可估量的重要性。

一、空间技术的创新空间技术的创新,在过去的几十年里,取得了举世瞩目的成就。

人类首次登月,空间站的建设、航天员的空间漫步、火星探测等,都是探索宇宙的人类奇迹。

众所周知,人类对于宇宙的认知限制于天文学,需要利用新型科技手段进行探索。

在原有的基础上,人类不断研发创新,探索新的技术突破和应用。

例如,先进的卫星遥感技术、探测技术和数据传输技术是对空间技术创新的重要突破,为我们提供了更加精准的科学数据,极大地方便和提升了各行业的发展和应用。

二、空间技术的应用除了人类的探索外,空间技术在很多行业中的应用也非常广泛。

例如,通过卫星遥感,农作物生产、矿产勘探、气象预报、环境监测等领域可以获取准确、可靠的数据,优化决策,实现产业发展的智能化;在交通运输领域,利用GPS导航卫星,可以实现航海、车辆、航空、铁路等各类交通全球定位,加强信息传输,提升运输效率;在科学研究领域,空间技术不仅为天文和物理学的研究提供了更精确的数据,还促进了医学与生物学的进步,类似于重力与微重力状态下人体实验,开发了可用于癌症治疗的多项新技术。

三、未来的前景随着科技的继续发展,未来人类对于空间技术的应用和探索将会更加广泛。

比如说,近年来太空旅游已经成为热门话题,多家探险公司都已经着手研制飞行器和相关设备,以期在未来将能够实现普通人能够飞上空间的梦想。

此外,未来还有一系列探索计划,例如登陆火星、建立月球基地、太空能源利用等等,这些计划正呼唤着空间技术的不断创新和提高。

综合来看,空间探索技术的创新与应用,对人类的科技进步和未来的发展有着重要的影响。

它不仅将人类的认知推向了更高的层次,也深刻影响着现代产业和科学研究,并在不断创新中,探讨出更加令人期待的未来。

空间科学在航空航天领域的应用随着技术的发展和科学的进步,空间科学在航空航天领域中有着越来越重要的应用。

从早期的火箭发射到现代的太空探索,空间科学在航空航天领域的应用已经做了巨大的贡献。

本文将从多个角度来探讨空间科学在航空航天领域中的应用。

一、火箭发射火箭发射是空间科学在航空航天领域的最早应用。

早在20世纪初,人们就开始研制和使用火箭。

到了20世纪50年代,苏联和美国相继成功发射了人造卫星,标志着人类进入了太空时代。

从那时起,火箭技术得到了极大的改进和发展,成为现代航空航天事业的奠基之一。

二、卫星通信随着卫星技术的发展,卫星通信成为现代通信体系中不可或缺的一部分。

卫星通信可以为广大用户提供覆盖面极广、传输速度较快、信道稳定可靠的通信服务。

现代人们几乎在任何场合下都能使用卫星通信设备,比如手机、电视直播、股票交易等,在生活中扮演着越来越重要的角色。

三、太空探索太空探索是空间科学在航空航天领域最为复杂和综合的应用。

太空探索涉及到航天器的设计、发射、运营及各类测量、观测、采样等实验。

人们的探测目标不断拓展,迄今为止,太空探索已经成功探测到了月球、金星、火星等地球外天体。

探测结果为地球形成历史、太阳系演化历史等提供了大量有价值的信息。

四、航空飞行航空飞行是空间科学在航空航天领域的另一项非常重要的应用。

飞机和直升机是人们在航空领域中需要长期使用的交通工具。

为了让飞行器不断提高性能,空间科学家会持续不断地进行各类尝试、测试与改进。

在这一过程中,他们需要考虑各种因素,如风、气压、重力等,以确保航行过程中的安全和稳定。

五、军事防务空间科学在国家安全和国防方面也有着重要的作用。

军事卫星通信、情报监测、导弹预警以及其他军事技术都需要空间科学技术的支持。

军方对空间科学技术的要求非常高,需要开发出稳定、高精度、高速度的技术手段。

总之,空间科学在航空航天领域中发挥着越来越重要的作用。

从火箭发射到太空探索,从卫星通信到航空飞行,再到军事防务,空间科学在改变着人们的生活和工作方式。

人类对空间的认知现代科学和技术的发展使得人类对空间的认知越来越深入和全面。

空间对人类来说既包括物理空间,也包括心理和社会空间。

本文将探讨人类对空间的认知在不同领域的应用和进展。

一、物理空间认知1.地理空间认知地理空间认知是人类对地球表面的空间布局和地理要素的感知和理解。

通过地图、卫星导航等工具,人们可以准确地感知和把握地理空间的相关信息,如地形、气候、土壤等。

这为人类的定位导航、旅行规划以及城市规划等提供了重要的支持。

2.建筑空间认知建筑空间认知是指人类对建筑物内部和外部空间的感知和理解。

建筑的设计不仅要满足功能需求,还需要考虑人类的感知和使用习惯。

例如,通过合理的布局和色彩运用,可以创造出舒适、宽敞的居住和工作环境,提升人们对空间的认知和满意度。

3.宇宙空间认知宇宙空间认知是人类对宇宙中星球、星系和宇宙规律等的感知和理解。

通过天文观测和太空探测等手段,人类逐渐揭示了宇宙的奥秘,拓展了我们对宇宙空间的认知。

这不仅对科学研究有重要意义,也激发了人们对宇宙的无限探索欲望。

二、心理空间认知1.个体心理空间认知个体心理空间认知是指个人对自己周围环境的感知和理解。

个体心理空间认知与个体的主观感受密切相关,包括个人的私人空间、身份认同和行为范围等。

对于个人来说,心理空间的舒适与安全感对个体的健康和幸福感具有重要影响。

2.社会心理空间认知社会心理空间认知是指个体对社会环境的感知和理解。

例如,在公共场所,人们会根据社会规范和他人行为来调整和适应自己的行为。

社会心理空间认知的研究可以帮助我们更好地理解个体和群体之间的互动关系,为社会建设和管理提供参考依据。

三、认知空间的应用与展望1.虚拟现实技术虚拟现实技术模拟和重建真实世界中的空间,在让人们身临其境的同时,也对人类的空间认知提出了新的挑战和可能性。

未来,虚拟现实技术可能在教育培训、娱乐文化等领域发挥更加重要的作用,推动人类对空间的认知和理解不断深入。

2.智能导航系统智能导航系统通过地理信息和人机交互技术,为人们提供精准、便捷的导航服务。

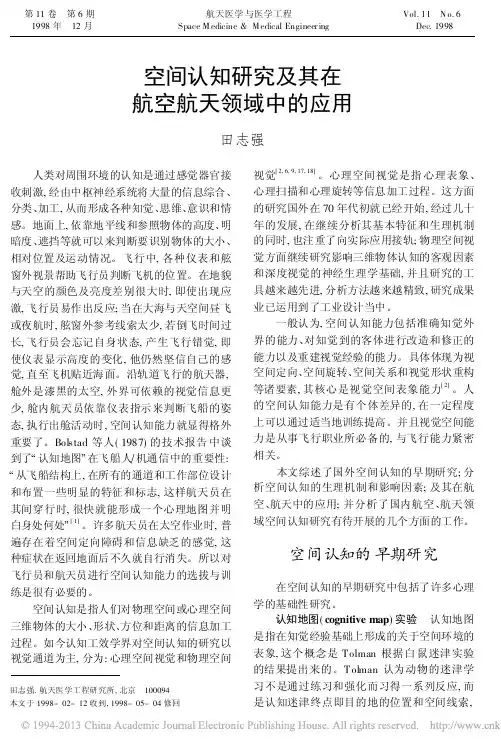

空间认知研究及其在航空航天领域中的应用田志强人类对周围环境的认知是通过感觉器官接收刺激,经由中枢神经系统将大量的信息综合、分类、加工,从而形成各种知觉、思维、意识和情感。

地面上,依靠地平线和参照物体的高度、明暗度、遮挡等就可以来判断要识别物体的大小、相对位置及运动情况。

飞行中,各种仪表和舷窗外视景帮助飞行员判断飞机的位置。

在地貌与天空的颜色及亮度差别很大时,即使出现应激,飞行员易作出反应;当在大海与天空间昼飞或夜航时,舷窗外参考线索太少,若倒飞时间过长,飞行员会忘记自身状态,产生飞行错觉,即使仪表显示高度的变化,他仍然坚信自己的感觉,直至飞机贴近海面。

沿轨道飞行的航天器,舱外是漆黑的太空,外界可依赖的视觉信息更少,舱内航天员依靠仪表指示来判断飞船的姿态,执行出舱活动时,空间认知能力就显得格外重要了。

Bolstad等人(1987)的技术报告中谈到了/认知地图0在飞船人P机通信中的重要性: /从飞船结构上,在所有的通道和工作部位设计和布置一些明显的特征和标志,这样航天员在其间穿行时,很快就能形成一个心理地图并明白身处何处0[1]。

许多航天员在太空作业时,普遍存在着空间定向障碍和信息缺乏的感觉,这种症状在返回地面后不久就自行消失。

所以对飞行员和航天员进行空间认知能力的选拔与训练是很有必要的。

空间认知是指人们对物理空间或心理空间三维物体的大小、形状、方位和距离的信息加工过程。

如今认知工效学界对空间认知的研究以视觉通道为主,分为:心理空间视觉和物理空间田志强.航天医学工程研究所,北京100094本文于1998-02-12收到,1998-05-04修回视觉[2,6,9,17,18]。

心理空间视觉是指心理表象、心理扫描和心理旋转等信息加工过程。

这方面的研究国外在70年代初就已经开始,经过几十年的发展,在继续分析其基本特征和生理机制的同时,也注重了向实际应用接轨;物理空间视觉方面继续研究影响三维物体认知的客观因素和深度视觉的神经生理学基础,并且研究的工具越来越先进,分析方法越来越精致,研究成果业已运用到了工业设计当中。

探索科学在空间探索中的应用引言:人类对于宇宙的探索自古以来就是一个永恒的话题。

在科学的推动下,人类越来越深入地了解宇宙的奥秘。

在这个过程中,科学的应用起到了重要的作用。

本文将探讨科学在空间探索中的应用,从航天器设计、行星勘测、太空生物学等多个方面进行分析,以展示科学在空间探索中的重要性和价值。

一、航天器设计航天器的设计是空间探索的基础。

科学在航天器设计中的应用主要体现在工程技术方面。

例如,科学家们通过对物理学、力学和材料科学的研究,改进了航天器的结构和材料,提高了其耐高温、耐辐射和耐腐蚀的能力。

此外,科学家们还利用数学模型和计算机仿真技术,对航天器进行精确的设计和测试,确保其在极端环境下的可靠性。

二、行星勘测行星勘测是探索宇宙的重要任务之一。

科学在行星勘测中的应用主要体现在遥感技术方面。

遥感技术通过利用卫星和探测器获取行星表面的图像和数据,为科学家们研究行星的地质特征、大气环境和生命迹象提供了重要的依据。

通过对这些数据的分析和解读,科学家们能够更好地了解行星的形成和演化过程,为未来的探索和研究提供指导。

三、太空生物学太空生物学是研究宇宙中生命起源和生命在太空环境中的适应能力的学科。

科学在太空生物学中的应用主要体现在生命科学和生物技术方面。

科学家们通过在太空中进行实验和观测,研究生命在微重力、辐射和极端温度等太空环境中的反应和适应机制。

这些研究不仅有助于人类在太空中的生存和探索,还为地球上的生命科学研究提供了新的视角和思路。

四、探测技术探测技术是空间探索中的关键环节。

科学在探测技术中的应用主要体现在传感器技术和数据处理方面。

科学家们通过研究和开发新型传感器,提高了探测器对宇宙中各种物质和能量的探测能力。

同时,科学家们还利用数据处理和模式识别技术,对探测器获取的海量数据进行分析和解读,从中提取有用的信息,为科学研究和探索提供支持。

五、未来展望随着科学的不断发展,空间探索的应用前景也变得更加广阔。

未来,科学在空间探索中的应用将更加深入和多样化。

空间方向的认识与描述随着科技的进步和人类的探索精神,对空间的认知和描述变得越来越重要。

了解和描述空间方向对于导航、建筑、交通和军事等领域具有重要意义。

本文将探讨空间方向的认识和描述,以及其在现实生活中的应用。

一、空间方向的认识空间方向是指一个物体或者一个地点相对于另一个物体或者地点的位置和朝向关系。

人类通过感知和思维来认识和理解空间方向。

常见的空间方向包括东、西、南、北、上、下等。

在不同的文化和语境中,对于空间方向的认知有所差异。

人类对空间方向的认识主要依靠视觉、听觉和触觉等感官来获取和分析信息。

例如,我们可以通过观察太阳的位置和运动轨迹来判断东西南北的方位。

此外,地理环境、建筑结构和交通导向等也会对我们的空间方向认知产生影响。

二、空间方向的描述准确和清晰地描述空间方向对于人们的交流和理解至关重要。

通过使用特定的描述词汇和语言组织,我们可以有效地传达空间方向的信息。

以下是一些常用的空间方向描述词汇:1. 东、西、南、北:用来描述地理方位。

例如,东方是太阳升起的方向,西方是太阳落下的方向。

2. 上、下、前、后:用来描述物体的垂直和水平位置关系。

例如,书在桌子上方,盘子在碗的下方。

3. 左、右:用来描述相对于自己的方向。

例如,转弯时往右拐。

4. 内、外:用来描述与物体内部和外部的关系。

例如,房间内有一张桌子。

除了词汇描述,图示和地图也是描述空间方向的有效工具。

通过绘制平面图和指南针等,人们可以更直观地了解和共享空间方向的信息。

三、空间方向的应用1. 导航和定位:在旅行和导航中,准确的空间方向描述可以帮助人们找到目的地,并选择最佳路线。

地图、指南针和GPS等工具都依赖于空间方向的描述。

2. 建筑和城市规划:在建筑和城市规划中,空间方向的认识和描述是决定建筑朝向、通风和采光等因素的重要依据。

合理利用空间方向可以提高建筑和城市的舒适性和可持续性。

3. 交通导向:在交通和交通信号系统中,明确的空间方向描述可以帮助司机和行人遵循交通规则,避免事故和混乱。

空间探索与航天技术发展从人类最初的时代开始,探索宇宙一直是人类的梦想。

随着科技的不断进步,航天技术的发展也日新月异。

本文将探讨空间探索与航天技术发展之间的关系,以及对人类社会的影响。

一、航天技术的历史回顾航天技术的历史可以追溯到上世纪50年代,人类首次成功发射了人造卫星。

从那时起,国际空间站、太空探测器等一系列宇宙探索项目相继启动,为航天技术的快速发展奠定了基础。

二、空间探索的意义空间探索对人类社会具有重要意义。

首先,它可以帮助我们更好地了解宇宙的奥秘。

通过探索其他星球和行星,我们可以更深入地了解宇宙的形成和演化,揭示事物之间的相互联系。

其次,空间探索也是科学技术的推动者。

探索宇宙的过程中,科学家们不断提出并解决各种问题,促进了技术的创新和发展。

此外,空间探索还有助于国际合作与交流,增强各国之间的友好合作关系。

三、航天技术的突破与进展航天技术的突破让人类的探索之路越来越广阔。

在过去几十年中,我们见证了多个重要的航天里程碑。

例如,人类首次登月、探测火星、拍摄黑洞等。

这些突破不仅展示了人类的智慧和勇气,也推动了航天技术的进一步发展。

四、空间探索对人类社会的影响空间探索对人类社会的影响是多方面的。

首先,它激发了人们的科学探索精神。

通过了解宇宙,人们对于未知的渴望和追求不断增加,激发了更多人加入到科学事业中。

其次,空间探索为科技创新提供了重要推动力。

许多航天技术的发展也在其他领域找到了应用,推动了人类其他领域的进步。

此外,航天技术的发展还带来了经济效益,航天产业逐渐兴起,为国家带来了新的经济增长点。

五、空间探索面临的挑战与未来展望尽管航天技术取得了巨大的进步,但仍然面临诸多挑战。

例如,航天器的安全问题、资源的供给与利用问题等。

然而,随着科技的不断创新,这些问题也将逐渐被解决。

未来,我们可以期待更多的航天技术突破,更深入的空间探索,并与其他领域的科技交叉融合,为人类社会的发展做出更大的贡献。

六、结语空间探索与航天技术发展是人类社会不断探索进取的结果。

探索航天航空的深度与广度航天航空是人类对宇宙和空中未知世界的探索和认知,是科技进步的重要标志之一。

航天航空的发展历程中,既包含了科学技术的创新,也涵盖了人类对未知世界的敬畏和追求。

本文将从深度和广度两个角度,对航天航空进行深入探讨。

一、航天航空的深度1.空间探索:从地球到宇宙深处航天航空的深度首先体现在空间探索上。

自从人类开始仰望星空,对宇宙的好奇心就驱使人们不断尝试突破地球的束缚,去探索宇宙的奥秘。

从早期的卫星发射,到现在的载人航天、深空探测,人类的空间探索已经从地球延伸到了宇宙深处。

2.科学技术的发展:从火箭到星际飞船航天航空的发展离不开科学技术的不断创新。

从最初的化学火箭,到现在的离子推进器、核热火箭等先进技术,航天器的动力系统已经得到了极大的提升。

同时,航天器本身的设计和制造技术也在不断进步,使得我们能够制造出更加精密、可靠的航天器。

3.人类生存环境的探索:从地球到火星航天航空的深度还体现在对人类生存环境的探索上。

未来的航天航空技术将不仅仅局限于对地球的探索,而是将目光投向了遥远的火星。

火星作为太阳系中离我们最近的行星之一,它的气候、地形、矿产等资源将对人类的生存和发展产生重要影响。

通过航天航空技术,我们能够更深入地了解火星,为未来的移民计划提供重要的数据支持。

二、航天航空的广度1.经济效益:航天航空产业的重要支柱航天航空的广度首先体现在其经济效益上。

航天航空产业是一个庞大的产业链,涵盖了卫星制造、火箭发射、地面测控、太空旅游等多个领域。

随着航天航空技术的不断发展,其经济效益也在不断提高。

例如,卫星通信、导航、遥感等领域的应用已经深入到人们的日常生活中,为人们的生活带来了极大的便利。

2.国家战略地位:军事与战略竞争的重要领域航天航空在军事与战略竞争领域的重要性也日益凸显。

通过发展航天航空技术,各国能够在太空领域掌握更多的战略主动权,对国家安全和国际地位产生重要影响。

例如,太空武器的研究和开发已经成为各国竞争的重要领域之一,对未来的国际关系和安全形势产生深远影响。

空间探测技术在航天领域中的应用研究第一章:引言航天技术一直是科学技术的重点领域之一,它包括了太空探索、空间探测和空间应用等方面。

其中空间探测技术是天文学、地球科学以及太阳物理学等领域中的一项非常复杂和关键的技术。

空间探测技术主要是通过建造和运用各种航天器、卫星等空间探测器对外层空间进行探测和研究,并实现地球环境和宇宙空间的监测和观测,为人类的科技进步和生活服务。

第二章:空间探测技术的种类空间探测技术主要包括以下几个方面:1. 遥感技术:利用传感器进行数据的采集和处理,用来研究地球上的气候、环境和地质情况等。

2. 宇宙天文学:对宇宙的星际空间、行星、恒星和星系进行观测和研究。

3. 宇宙探索:发射宇宙飞船或人造卫星等,深入探测、研究各星球的物理特性和组成成分等。

4. 太阳物理学:运用航天器对太阳进行监测和观测,研究太阳活动和太阳的物理特性等。

第三章:空间探测技术在航天领域中的应用1. 空间探测技术在地球科学中的应用:随着人类对地球科学认识的不断深入,空间探测技术成为了对全球地球环境进行监测、分析及预测的主要手段。

例如,美国的Landsat系列、欧洲的Sentinel系列和中国的遥感卫星等均可用于卫星遥感图像的获取和分析,从而监测包括卫星图像、基础物理参数、洪涝、干旱、土地利用、植被退化、大气污染等全球性的地球环境变化,为环保事业提供重要的数据支持。

2. 空间探测技术在宇宙探索中的应用:空间探测技术在宇宙探索中起着至关重要的作用,它可以通过太空探索获取到外太空的数据以及其他星系、星体的信息。

例如,美国的NASA在1997年向火星发射了火星勘探车进行着陆探测,对火星进行了广泛的研究和探索,为后续的探测活动提供了很多的数据和经验,促进了科技的进步。

3. 空间探测技术在太阳物理学中的应用:太阳物理学是指利用空间技术对太阳进行观测和研究的学科。

太阳是地球上的生命源泉,也是最强烈的辐射源之一。

空间探测技术在太阳物理学中起着至关重要的作用,它可以对太阳学的多个方向进行研究,并详细探测太阳的物理现象和特征,例如爆发、闪焰等,为我们更深刻了解太阳提供了数据支持。

空间探测技术在航天工程中的应用随着现代科技的不断提升,人类的探索精神也在不断扩展,探索太空已经成为当下的热点话题。

航天工程作为探索太空的一个重要领域,其核心技术之一就是空间探测技术。

空间探测技术的应用不仅对太空探索有着重要意义,同时也在许多领域发挥着重要作用,今天就让我们来了解一下空间探测技术在航天工程中的应用。

首先,空间探测技术在航天工程中的应用可以让我们更加了解宇宙,这其中最为重要的就是星际探测任务。

在星际探测任务中,航天器饱含着各种先进的空间探测技术,它们可以在太空中传送数据,进行空间观测等。

这些探测任务可以帮助我们了解太阳系以外的星系和行星,探寻类地行星与外星生命等。

同时,它们也可以帮助我们更深入地了解宇宙本身,探索宇宙之谜。

其次,空间探测技术在航天工程中的应用可以推动我们更深入地了解地球。

地球观测任务是空间探测技术的一个重要应用领域之一。

在地球观测任务中,航天器通过各种先进的仪器和传感器观测全球大气、地表和海洋等方面的数据,这样可以让我们更加全面地了解地球,预测和防范自然灾害,预测气候变化等重大事件,为人类的生存和发展提供支持。

另外,空间探测技术在航天工程中的应用也可以促进我们更好地利用外太空资源。

太空开发是一个风险很大的领域,而空间探测技术可以帮助我们更好地了解太空环境,评估太空资源的价值,开发和利用太空资源。

比如说,随着太阳系内行星的勘探愈来愈深入,外太空的金属、水等资源的悉数发掘也将有望成为现实。

此外,空间探测技术在航天工程中还可以推动人类更加深入地了解微小粒子。

在航天工程中,微小粒子探测已经被广泛应用。

比如随陪观测器发射的小型探测器便可以观测到金属粒子的运动过程,揭露它们的物理性质。

最后,空间探测技术在航天工程中的应用也将会极大地拓展医疗和生命科学的研究领域。

在太空环境中,人类幸存是一个重要话题。

通过使用空间探测技术,人类可以模拟微重力,以及辐射环境,从而探测和研究生命在太空环境中的存在和发展。

空间探索和航空技术的发展如何推动科学和技术的进步?随着科技和经济的不断进步,空间探索和航空技术已经逐渐成为了人类重要的研究领域。

在实现这些目标的过程中,科学家们做出了许多伟大的贡献。

在本文中,我们将分析空间探索和航空技术如何推动科学和技术的进步。

一、促进空间和地球科学的发展空间探索和航空技术的快速发展,直接推动了地球和空间科学的发展。

因为这两个领域的技术和数据处理能力得到了进一步的提高,被视为当前科学和工程领域的最重要发展方向之一。

通过航空技术和卫星遥感技术,科学家们可以掌握大量数据,研究全球变化、气候变化等重要问题,同时也能深入研究海洋、气象、地质等领域,极大地推动了地球科学的发展。

同时,对于太空科学来说,探测器的发射和星际探测的技术极为重要。

这些设备可以观测行星、小行星、彗星以及星际空间等,而这些观测数据使天文学家们对宇宙的形成,宇宙的演化以及宇宙的奥秘有更深入的了解,极大地推动了宇宙科学的发展。

二、加速信息和通讯技术革命空间探索和航空技术的发展不仅推动了地球和太空科学的发展,更加速了信息和通讯技术的革命。

航空和航天技术在通讯领域中起着极为重要的作用。

它们使我们更容易通信,建立更快速、更广泛而且更可靠的网络。

在现代通讯领域中,卫星通过微波通信、广播、远程图像传输等多种方式,发挥了重要作用。

人们通过无线电技术、红外线技术等方法与卫星连接,使得全球之间的信息传输变得更为简便。

同时,在这些连接的基础上,许多应用程序也得到了发展,例如导航、气象预报和军事信息集成等。

这些都大大改善了人们的生活质量并为我们的社会经济发展提供了重要的支持。

三、推动能源和资源的优化利用空间探索和航空技术的发展也在能源和资源优化使用方面发挥着重要作用。

太阳能电池板是典型的航空技术应用案例,人们利用太阳能收集能量,提供燃料,以满足太空任务的能量需求。

这些技术在地球上同样可以应用,例如日光浴场、户外充电、太阳能热水器等。

此外,通过卫星和飞机上的探测仪,人们可以实时了解全球各地的天气情况等,使用多种资源来进行更加精确的预测,促进能源和资源的更优化的利用。

空间科学与航天技术研究引言空间科学与航天技术研究是现代科学技术领域中的重要分支之一。

随着科技的不断发展,人类对于探索宇宙的渴望与日俱增。

空间科学与航天技术研究旨在探索宇宙的奥秘,推动人类对于太空的探索和利用。

本文将对空间科学与航天技术研究进行深入探讨,从历史发展、重要领域、关键技术和未来展望等方面进行分析。

一、历史发展1.1 早期观测和探索人类对于太空的观测和探索可以追溯到古代文明时期。

早在公元前3000年左右,古埃及人就开始观测夜空中的星星,并建立了一套基本的星座系统。

随着时间推移,希腊哲学家开始用理性思维来解释天体运动,并提出了地心说。

1.2 大规模观测和现代化研究17世纪至18世纪是现代化研究的起点。

伽利略通过望远镜观测到了众多天体现象,提出了日心说。

随后,牛顿的万有引力定律为天体力学提供了基础。

19世纪末至20世纪初,爱因斯坦的相对论为现代天体物理学的发展提供了理论基础。

1.3 航天时代的开启20世纪50年代,人类进入了航天时代。

苏联于1957年发射了第一颗人造卫星“斯普特尼克1号”,引发了一场全球性的太空竞赛。

随后,美国于1969年成功将“阿波罗11号”载人登月任务成功实施,成为人类历史上第一个登上月球的国家。

二、重要领域2.1 天体物理学天体物理学是空间科学与航天技术研究中的重要领域之一。

它研究宇宙中各种星球、恒星、星系等物质和能量之间的相互作用和演化规律。

通过观测和研究恒星、行星等宇宙中各种现象和特性,我们可以更好地理解宇宙起源和演化。

2.2 行星科学行星科学是研究行星形成、演化和表面特征等方面的学科。

通过对太阳系内行星的观测和研究,我们可以了解到地球以外的其他行星的特征,为人类未来在其他行星上建立基地提供基础数据。

2.3 航天工程航天工程是空间科学与航天技术研究中不可或缺的一部分。

它涉及到航天器设计、发射技术、空间站建设等方面。

通过不断提升发射技术和航天器设计,人类可以更好地实现对太空的探索和利用。

空间认知研究及其在航空航天领域中的应用田志强人类对周围环境的认知是通过感觉器官接收刺激,经由中枢神经系统将大量的信息综合、分类、加工,从而形成各种知觉、思维、意识和情感。

地面上,依靠地平线和参照物体的高度、明暗度、遮挡等就可以来判断要识别物体的大小、相对位置及运动情况。

飞行中,各种仪表和舷窗外视景帮助飞行员判断飞机的位置。

在地貌与天空的颜色及亮度差别很大时,即使出现应激,飞行员易作出反应;当在大海与天空间昼飞或夜航时,舷窗外参考线索太少,若倒飞时间过长,飞行员会忘记自身状态,产生飞行错觉,即使仪表显示高度的变化,他仍然坚信自己的感觉,直至飞机贴近海面。

沿轨道飞行的航天器,舱外是漆黑的太空,外界可依赖的视觉信息更少,舱内航天员依靠仪表指示来判断飞船的姿态,执行出舱活动时,空间认知能力就显得格外重要了。

Bolstad等人(1987)的技术报告中谈到了/认知地图0在飞船人P机通信中的重要性: /从飞船结构上,在所有的通道和工作部位设计和布置一些明显的特征和标志,这样航天员在其间穿行时,很快就能形成一个心理地图并明白身处何处0[1]。

许多航天员在太空作业时,普遍存在着空间定向障碍和信息缺乏的感觉,这种症状在返回地面后不久就自行消失。

所以对飞行员和航天员进行空间认知能力的选拔与训练是很有必要的。

空间认知是指人们对物理空间或心理空间三维物体的大小、形状、方位和距离的信息加工过程。

如今认知工效学界对空间认知的研究以视觉通道为主,分为:心理空间视觉和物理空间田志强.航天医学工程研究所,北京100094本文于1998-02-12收到,1998-05-04修回视觉[2,6,9,17,18]。

心理空间视觉是指心理表象、心理扫描和心理旋转等信息加工过程。

这方面的研究国外在70年代初就已经开始,经过几十年的发展,在继续分析其基本特征和生理机制的同时,也注重了向实际应用接轨;物理空间视觉方面继续研究影响三维物体认知的客观因素和深度视觉的神经生理学基础,并且研究的工具越来越先进,分析方法越来越精致,研究成果业已运用到了工业设计当中。

一般认为,空间认知能力包括准确知觉外界的能力、对知觉到的客体进行改造和修正的能力以及重建视觉经验的能力。

具体体现为视空间定向、空间旋转、空间关系和视觉形状重构等诸要素,其核心是视觉空间表象能力[2]。

人的空间认知能力是有个体差异的,在一定程度上可以通过适当地训练提高。

并且视觉空间能力是从事飞行职业所必备的,与飞行能力紧密相关。

本文综述了国外空间认知的早期研究;分析空间认知的生理机制和影响因素;及其在航空、航天中的应用;并分析了国内航空、航天领域空间认知研究有待开展的几个方面的工作。

空间认知的早期研究在空间认知的早期研究中包括了许多心理学的基础性研究。

认知地图(cognitive map)实验认知地图是指在知觉经验基础上形成的关于空间环境的表象,这个概念是Tolman根据白鼠迷津实验的结果提出来的。

Tolman认为动物的迷津学习不是通过练习和强化而习得一系列反应,而是认知迷津终点即目的地的位置和空间线索,第11卷第6期航天医学与医学工程Vol.11N o.6 1998年12月Space M edicine&M edical Engineer ing Dec.1998这种空间关系的表象犹如地图可引导动物完成空间作业[3]。

国外在飞船舱内布局设计中已将此概念用于航天员的环境学习活动。

心理旋转(mental rotation)实验这是Shepard与其同事在70年代初开展的研究。

这项研究的方法与其取得的结果对后来的表象研究产生了巨大的影响。

实验用速视器给被试者成对地呈现三维立体图形,两个图形间的关系有三种:平面对,立体对和镜面对。

实验记录被试者完成两个图形异同判断的反应时。

Shep-ard指出,被试对两个图形做比较时,是在头脑中将一个图形转动到另一个图形的方位上来,然后依据转动后的匹配情况做出判断。

Shep-ard的实验确认了人存在心理旋转的事实,且第一次实验证明了它具有渐进性和空间性的特点[4]。

心理扫描(mental scanning)实验心理扫描是Kosslyn及其同事在70年代初对表象的一系列实验研究。

他们认为视觉表象中的客体同样也有大小、方位和位置等空间特性,也是可以被扫描的。

从这个观点出发,他们在实验里要求被试构成一个视觉表象并加以审视,如同利用内部的眼睛来扫描,以确定其中客体或其空间特性。

实验结果表明,被表象的物体的距离、大小及复杂性与反应时之间有着系统的关系[4]。

身体姿态实验十九世纪末Anbert发现,身体姿势不仅对垂直、水平判断有影响,而且对距离和大小的判断也有影响[5]。

Witkin和Asch(1948)对垂直与水平判断作了较系统地研究。

他们的实验要求被试在一可倾斜的座椅上,调节一可左右倾斜的小屋内的直棒成水平或垂直状态。

结果:当身体姿势正常而小屋倾斜时,被试调节的直棒方位偏向小屋的倾斜方向。

这说明垂直和水平的判断主要以视野为依据[6]。

荆其诚等(1963)研究了不同观察姿势对大小知觉恒常性的影响。

与正常姿势相比,俯视和仰视时对象的知觉大小缩小比例可达1: 0.73;倒仰观察时,知觉大小缩小的更多,最大可达1:0.53.实验中所有的被试都体验到距离变远了[7]。

彭瑞祥和林仲祥(1965)研究了观察者与目标物倾斜时的深度辨别。

被试坐在可以旋转360b转椅上,观察Howard-Dolman深度辨别仪。

当观察者与仪器沿顺(或逆)时针方向相应倾斜时,深度辨别误差与观察者身体倾斜角度呈峰形曲线[8]。

空间认知的生理机制生理心理学界对于空间认知的生理机制进行了多层次的深入研究。

由于人的视网膜是平面的,在平面视网膜的基础上产生深度知觉,必须依靠人体自身和环境提供的各种深度线索。

这些线索包括:眼肌调节的线索;凭过去经验形成的单眼线索,如遮光、空气透视、结构级差和运动视差等;以及双眼视差(visual disparity)。

自然环境里观察一个物体时,由于两眼之间相距约65m m,所以两眼是从不同角度获取信息的,在左眼和右眼视网膜上,分别感受着不完全相同的刺激,形成双眼视差,这样两眼不相应部位的视觉刺激以神经冲动的形式传到大脑皮层,以尚不清楚的方式整合起来,产生一个单一的具有深度感的视觉象,便产生立体知觉。

人对空间对象的立体感觉主要来自双眼视差的横向视察(querdisparation)[5]。

1970年以前,对于中枢系统在深度视觉产生机制中起何作用还是一个黑匣子问题。

Blakemore和M itchell(1970)的实验发现,两眼不同侧的视网膜刺激必须有大脑两半球的共同活动才能引起双眼融合和深度知觉。

两眼鼻侧视网膜的神经纤维在视交叉处交叉后进入异侧两半球皮层;而两眼视网膜颞侧的神经纤维并不交叉,它们各自进入同侧半球的大脑皮层。

因此,脑割裂病人对正前方的对象既不能产生双眼融合,也不能有深度视觉。

他们只对视野中一侧的刺激有深度知觉[9]。

另外,Bishop和Barlow等人(1973)用微电极测量双眼皮层细胞感受野,对深度知觉的机制也有了初步的了解。

他们发现,当刺激两眼视网膜相应点时,一些神经元出现双眼总合(bincular summation)放465第6期田志强等.空间认知研究的历史及其在航空航天领域中的现状电现象。

Barlow,Blakemore和Pettigrew除发现两眼视网膜相应点具有双眼总和作用的神经元外,还发现了另一些能对两眼视网膜和邻近的非对应点的刺激(视差刺激)产生最大的双眼总合放电现象的神经元,他们假设这是双眼视差产生深度知觉的中枢机制[10]。

实际上,我们并不意识到自己是在用两只眼睛进行观察,空间的物体似由一只眼睛知觉到的,两只眼睛的共同活动实现了一个完整的感觉器官的功能,我们把这个假象的眼睛叫做中央眼(Cyclopean eye)。

这个中央眼负责知觉方向和距离,并对空间的物体进行定位。

中央眼的概念对于我们理解深度视觉的物理学原理和解释立体视觉生理机制大有裨益[5]。

通过生活经验的积累,人们在反映外界三维空间时形成了一个内部的视觉表象空间体系,人们按照这个内部表象体系的空间坐标来调节自己在环境中的活动,确定所知觉物体的空间方向并在心理上对物体的空间关系进行操作。

那么这个视觉表象体系的生理学机制如何呢?纽约大学的实验者(M ichel等,1993)用记录脑电的方法分析心理空间视觉的生理机制。

在被试积极从事类似Shepard的心理旋转作业,实验记录安装在被试顶叶和枕叶的磁记录和电记录的平均电位。

结果发现,在被试作业时,a波被阻断,且当被试搜寻最小的旋转角度去完成匹配时,阻断的时间也增长了。

这证明虽然没有视觉信号的直接刺激,视皮层仍然参与表象的信息加工过程[11]。

至于具体的视皮层是以怎样方式整合表象的空间信息的神经冲动还有待继续探讨。

影响空间认知的各种因素性别Daly(1994)在其报告中提到,按空间视觉能力高低(有空间能力测试量表获得)将男、女被试排队。

完成心理旋转作业后的实验结果表明,性别和技能水平上的差异是存在的,男被试的平均旋转速度快于女被试,空间视觉能力高的被试快于能力低的被试[12]。

个性因素Witkin(1977)发现,个性因素对视知觉的影响具有明显的个体差异,并因此提出了场依存性-独立性的认知方式理论[13]。

张厚粲等人(1981)认为,具有场依赖特征的人,善于从环境中提取信息,周围视觉参考物对于当前的知觉和图形后效有明显影响;场独立性强的人不受或少受视觉参照物的影响,知觉和图形后效更多地为直接刺激所决定[13]。

最近,施旺红(1992)的研究也发现,场依存性P独立性认知方式是视动性错觉个体差异性的一种重要影响因素,前者主要倾向于以外在场(视野线索)为参照,后者则更多地利用内在线索(自身平衡感觉)[14]。

睡眠Cian和Barravd(1992)的实验中,剥夺被试60小时睡眠,观察被试的心理表征和空间定向能力变化,结果心理表象活动随着睡眠量的减少而减慢,但记忆表象的操作无影响[15]。

身体姿势人在空间知觉中,主体只有先明确自己的状态,然后才能正确判断对象在空间的相对位置。

若身体处于不正常姿势时,知觉的正常经验系统受到破坏,知觉恒常性失去作用,视网膜的物理学规律便起更大的作用。

身体倾斜、俯仰和旋转都会影响到观察者的正确判断。

例如,彭瑞祥和林仲贤(1965)的实验研究发现[8]。

环境因素一个空间物体的识别除了主观因素的影响之外,环境及物体本身的特点也影响人们的判断。

如刺激物的大小、刺激物暴露时间、刺激物隐藏面多少、观察距离、周围参考物的亮度级差、视线分离方向(交叉与不交叉)等[16,17]。

空间认知研究在航空航天中的应用近20~30年来随着美国和欧洲航天计划的不断深入,国际空间科学领域的研究也广泛地开展起来。