张中丞传后叙总结

- 格式:pptx

- 大小:599.44 KB

- 文档页数:28

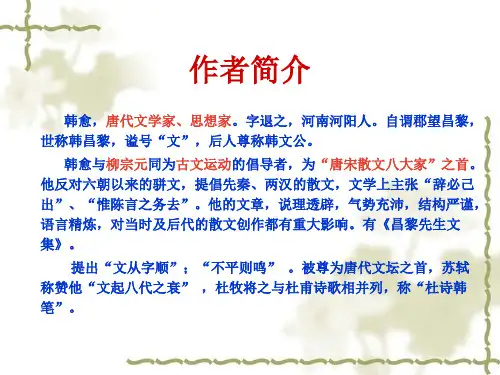

张中丞传后叙韩愈三、文本资料冯海荣:《张中丞传后叙》赏析[鉴赏]玄宗天宝十四年(755),安史之乱爆发。

张巡、许远起兵讨贼,共守睢阳,被敌围困,苦战十月,终因粮尽援绝,睢阳城陷,二人被俘壮烈牺牲。

但当时朝廷一些文武官员为开脱自己怯敌逃跑的无耻行径,百般诋毁张、许。

李翰是张巡好友,曾同张巡在睢阳,亲历战守情形,便写了《张巡传》上呈肃宗,澄清是非。

然而,由于安史之乱后,唐王朝仍处于藩镇割据、军阀混战的混乱状态。

拥兵自重的各地节度使为给自己的分裂叛乱活动制造舆论,还在不断制造关于张、许的流言。

对此,韩愈无比愤慨,从维护国家统一的立场出发,于宪宗元和二年(807)写作此文,给李翰的《张巡传》以重要补充和发挥,热情表彰张、许等忠贞为国的功绩和宁死不屈的高尚气节,义正词严地批驳了强加在他们头上的诬蔑不实之辞。

这篇文章熔叙事、议论、抒情为一炉,前后照应,疏密相间。

前半部分以议论为主,写法上夹叙夹议,对当时流传的谬论,有选择地逐一批驳。

针锋相对,说理透辟,力破种种谬说。

它以当时久围无援的形势与张、许坚定死守的实际情理,推断“畏死”诬辞纯属无稽之谈,而“蒙耻求活”为决不可能。

至此,文章宕开一笔,挥戈直击那些“强兵坐观者”的罪责,又揭露那些对张、许的诽谤实为逆贼张目的实质。

这段议论,纵横开合,曲折多变,说理环环紧扣,层层深入,具有很强的说服力;而强烈的对比,贴切的比喻,以及反诘、设问的运用,使论辩效果更为生动,更为深刻。

下半部分转入叙事,详略得当,重点突出,为了烘托南霁云的“勇且壮”,只精选了具有典型意义的三件事:其一,南霁云拒食丰盛筵席,愤然拔刀断指,斥责贺兰;其二,当确知贺兰不肯出兵援救,“即驰去”,出城时抽矢射佛寺浮图,表示其无比愤慨;其三,就义前对张巡一段慷慨激昂的对答。

如此处理,详中有度,略而不疏,颇能见出熔裁的工夫,壮士形象,虎虎有生气。

文章写张巡就义时情状,可谓惜墨如金,仅两句话:“颜色不乱”,“阳阳如平常”,但英雄视死如归的神态,已跃然纸上,千秋凛然。

第一段:引言

此段简要介绍写作缘起和意图,引发读者兴趣。

可以重点讲解一下作者的写作目的和对张中丞的赞扬。

第二段:张中丞的生平事迹

这一段主要叙述张中丞的生平事迹和成就。

可以详细介绍张中丞的出生背景、成长经历、政治生涯以及对国家的贡献等,使读者对张中丞有一个全面的了解。

第三段:对张中丞的评价

这一段主要是对张中丞的评价和赞美。

可以深入分析作者对张中丞的赞美之词,以及这些赞美之词所体现出的张中丞的优秀品质。

同时,也可以讲解一下当时社会对张中丞的评价和认可。

第四段:与其他历史人物的对比

这一段将张中丞与其他历史人物进行对比,进一步凸显张中丞的伟大。

可以选取一些与张中丞同时代或不同时代的历史人物,比较他们的成就和贡献,以此突出张中丞的独特地位和重要性。

第五段:对后世的启示和影响

最后一段讲述张中丞的事迹和评价对后世的启示和影响。

可以分析张中丞的精神品质、政治智慧等方面对后世的积极影响,以及这些影响在当今社会的意义和价值。

同时,也可以引导读者思考如何学习和传承张中丞的优秀品质和精神。

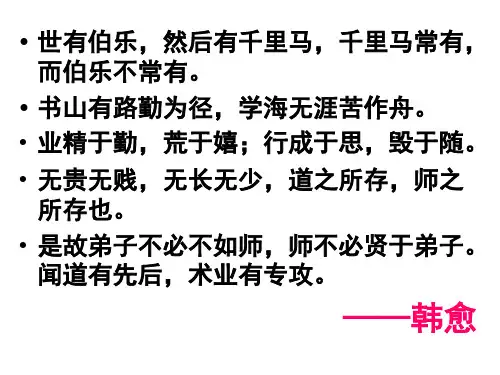

张中丞传后叙赏析《张中丞传后叙》是韩愈的一篇议论与叙事相结合的散文。

文中表彰张巡、许远抗击安史叛军的功绩,驳斥对张、许的诬蔑、中伤,以此来歌颂抗击藩镇作乱的英雄人物。

文章第一段是引子,借评论李翰的《张巡传》,作一些必要的交代。

第二段是驳斥“小人之诬”,从两个方面立论:一是根据李翰所写的《巡传》,“增其诬”的内容;二是针对许远被“系名宦官俱文珍者之次”的诬蔑,驳斥许远与宦官俱文珍同谋自污,故遭贬谪的谰言。

第三段是驳斥“史官、乌公(祜)之方乱河南北时,以为巡、远挡禄山兵践履不可当”的谎言。

第四段是全篇驳斥的重点,反驳人们怀疑张巡杀人飨士因而为敌所杀的观点,阐明许远死后留下一只靴在城上的事实真相。

本文结构谨严,辩驳有力。

文章围绕“辩诬”二字,一波三折。

在层层辩驳之后,终于使真相大白于天下。

全文由“疑”到“信”,再到“信”,又到“疑”,再又到“信”,几经反复,而每一次反复都是有力的辩驳。

如第一段先写自己初读《巡传》时对许远怀疑张巡“开门纳叛”的疑惑,这是第一次反复;接着写读《巡传》后细思其事,对许远被“系名宦官俱文珍者之次”的怀疑,这是第二次反复;再往下写读《顺宗实录》后深信传闻的记载,这是第三次反复。

作者一路写来,如抽丝剥茧,使读者终于拨开疑云,看清了历史真相。

本文在表达方式上叙议结合,以议为主。

“叙”为“辩”服务,“辩”则紧紧围绕“叙”展开。

例如文章第二段先记述许远被诬为与宦官俱文珍同谋自污的情况,然后因事生议,表明自己的观点。

第三段也是先记述一段史实,然后或驳或辩,表明自己的观点、立场。

第四段则以记述引出自己论辩的内容、立场。

因此全文虽然用了一半的篇幅来“叙”,但都是为辩解某些事实真相服务的,“叙”得有节,“辩”得有理,“议”得有据。

《张中丞传后叙》知识点整理一、重要实词。

1.以文章自名以:凭借、通过。

自名:自许,自负。

2.然尚恨有阙者恨:遗憾。

阙:通“缺”,缺少,不足。

3.竟与巡俱守死竟:最终。

4.不能通知二父志,以为巡死而远就虏,疑畏死而辞服于贼。

通知:通晓。

就虏:被俘。

辞服:说屈服的话,请降。

5.远诚畏死诚:果真、真的,表示假设。

6.而贼语以国亡主灭语:yù告诉。

7.必以其言为信以,认为。

为:是。

信:语言真实。

8.虽愚人亦能数日而知死处罢数:计算。

处:时刻。

9.贼以刃胁降巡使动用法,使……投降10.引绳而绝之引:拉。

绝:断11.从而尤之尤:怪罪。

12.具食与乐(yuè),延霁云坐具:备,办。

延:邀请。

13.宁能知人之卒不救卒,最终。

14.弃城而逆遁逆,预先;遁,逃跑15.亦见其自比于逆乱比,并16.擅强兵坐而观者,相环也擅:拥有;环,连着17.愈尝从事于汴、徐二府,屡道于两府间从事,唐时通称幕僚为从事,这里作动词,任职;道,经过,来往18.巡因一见问姓名因:凭着19.船上人犹指以相语相,偏指一方;语,告诉20.云虽欲独食,义不忍义,名作状21.因拔所佩刀断一指因:于是,就。

22.皆感激为云泣下感激,古今义23.此矢所以志也所以:用来……的。

志:通“识”作标记。

二、通假字。

1.然尚恨有阙者阙:通“缺”,缺少,不足。

2.其藏腑必有先受其病者藏:同“脏”。

3.嵩常在围中常:通“尝”。

4.张中丞传后叙叙:通“序”三、古今异义词:1.两家子弟材智下,不能通知二父志(通晓,完全了解)2.颜色不乱,阳阳如平常。

(脸色)3.此矢所以志也(用来……的)四、一词多义。

为1.翰以文章自名,为此传颇详密(写)2.不为许远立传(替)3.嵩将诣州讼理,为所杀(为所:表被动)4.何为久读此(何为:为何,为什么。

宾语前置)以:1.何苦守尺寸之地,食其所爱之肉,以与贼抗而不降乎(来,目的连词)2.贼以刃胁降巡(用)3.以千百就尽之卒,战百万日滋之师(率领)4.以此诟远(因为)五、特殊句式。

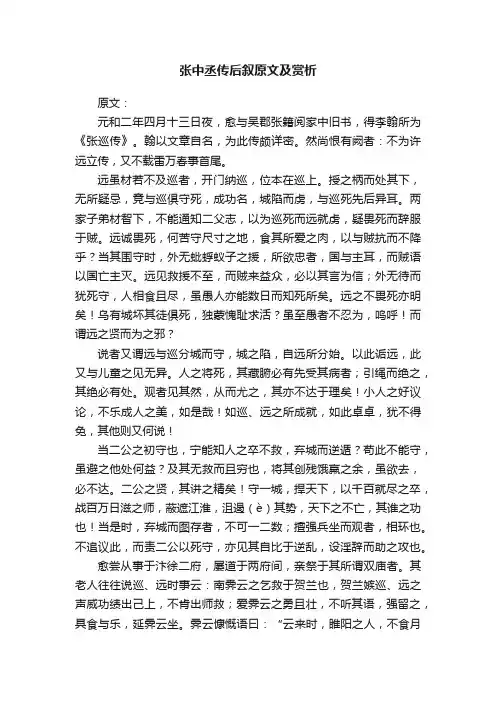

张中丞传后叙原文及赏析原文:元和二年四月十三日夜,愈与吴郡张籍阅家中旧书,得李翰所为《张巡传》。

翰以文章自名,为此传颇详密。

然尚恨有阙者:不为许远立传,又不载雷万春事首尾。

远虽材若不及巡者,开门纳巡,位本在巡上。

授之柄而处其下,无所疑忌,竟与巡俱守死,成功名,城陷而虏,与巡死先后异耳。

两家子弟材智下,不能通知二父志,以为巡死而远就虏,疑畏死而辞服于贼。

远诚畏死,何苦守尺寸之地,食其所爱之肉,以与贼抗而不降乎?当其围守时,外无蚍蜉蚁子之援,所欲忠者,国与主耳,而贼语以国亡主灭。

远见救援不至,而贼来益众,必以其言为信;外无待而犹死守,人相食且尽,虽愚人亦能数日而知死所矣。

远之不畏死亦明矣!乌有城坏其徒俱死,独蒙愧耻求活?虽至愚者不忍为,呜呼!而谓远之贤而为之邪?说者又谓远与巡分城而守,城之陷,自远所分始。

以此诟远,此又与儿童之见无异。

人之将死,其藏腑必有先受其病者;引绳而绝之,其绝必有处。

观者见其然,从而尤之,其亦不达于理矣!小人之好议论,不乐成人之美,如是哉!如巡、远之所成就,如此卓卓,犹不得免,其他则又何说!当二公之初守也,宁能知人之卒不救,弃城而逆遁?苟此不能守,虽避之他处何益?及其无救而且穷也,将其创残饿羸之余,虽欲去,必不达。

二公之贤,其讲之精矣!守一城,捍天下,以千百就尽之卒,战百万日滋之师,蔽遮江淮,沮遏(è)其势,天下之不亡,其谁之功也!当是时,弃城而图存者,不可一二数;擅强兵坐而观者,相环也。

不追议此,而责二公以死守,亦见其自比于逆乱,设淫辞而助之攻也。

愈尝从事于汴徐二府,屡道于两府间,亲祭于其所谓双庙者。

其老人往往说巡、远时事云:南霁云之乞救于贺兰也,贺兰嫉巡、远之声威功绩出己上,不肯出师救;爱霁云之勇且壮,不听其语,强留之,具食与乐,延霁云坐。

霁云慷慨语曰:“云来时,睢阳之人,不食月余日矣!云虽欲独食,义不忍;虽食,且不下咽!”因拔所佩刀,断一指,血淋漓,以示贺兰。

一座大惊,皆感激为云泣下。

《张中丞传后叙》知识点整理一、重要实词。

1.以文章自名以:凭借、通过。

自名:自许,自负。

2.然尚恨有阙者恨:遗憾。

阙:通“缺”,缺少,不足。

3.竟与巡俱守死竟:最终。

4.不能通知二父志,以为巡死而远就虏,疑畏死而辞服于贼。

通知:通晓。

就虏:被俘。

辞服:说屈服的话,请降。

5.远诚畏死诚:果真、真的,表示假设。

6.而贼语以国亡主灭语:yù告诉。

7.必以其言为信以,认为。

为:是。

信:语言真实。

8.虽愚人亦能数日而知死处罢数:计算。

处:时刻。

9.贼以刃胁降巡使动用法,使……投降10.引绳而绝之引:拉。

绝:断11.从而尤之尤:怪罪。

12.具食与乐(yuè),延霁云坐具:备,办。

延:邀请。

13.宁能知人之卒不救卒,最终。

14.弃城而逆遁逆,预先;遁,逃跑15.亦见其自比于逆乱比,并16.擅强兵坐而观者,相环也擅:拥有;环,连着17.愈尝从事于汴、徐二府,屡道于两府间从事,唐时通称幕僚为从事,这里作动词,任职;道,经过,来往18.巡因一见问姓名因:凭着19.船上人犹指以相语相,偏指一方;语,告诉20.云虽欲独食,义不忍义,名作状21.因拔所佩刀断一指因:于是,就。

22.皆感激为云泣下感激,古今义23.此矢所以志也所以:用来……的。

志:通“识”作标记。

二、通假字。

1.然尚恨有阙者阙:通“缺”,缺少,不足。

2.其藏腑必有先受其病者藏:同“脏”。

3.嵩常在围中常:通“尝”。

4.张中丞传后叙叙:通“序”三、古今异义词:1.两家子弟材智下,不能通知二父志(通晓,完全了解)2.颜色不乱,阳阳如平常。

(脸色)3.此矢所以志也(用来……的)四、一词多义。

为1.翰以文章自名,为此传颇详密(写)2.不为许远立传(替)3.嵩将诣州讼理,为所杀(为所:表被动)4.何为久读此(何为:为何,为什么。

宾语前置)以:1.何苦守尺寸之地,食其所爱之肉,以与贼抗而不降乎(来,目的连词)2.贼以刃胁降巡(用)3.以千百就尽之卒,战百万日滋之师(率领)4.以此诟远(因为)五、特殊句式。

《张中丞传后叙》韩愈文言文原文注释翻译文章主要内容如下:第一段为引言,交代了写作背景和目的。

韩愈在阅读李翰所写的《张巡传》后,对其中的一些内容感到不满,认为有阙漏之处,于是作了这篇后叙。

第二段至第四段为驳斥许远畏死的观点。

韩愈首先指出,许远的才能虽然不如张巡,但他开门纳巡,并且在张巡手下担任重要职务,毫无疑忌,最终与张巡一起守城而死,成就了功名。

接着,韩愈驳斥了那些认为许远是因为怕死而投降叛军的观点,认为这种说法是毫无根据的。

他指出,许远之所以能够坚守睢阳,是因为他有着坚定的信念和高尚的品德。

第五段至第七段为驳斥关于城陷的责难。

韩愈认为,张巡、许远之所以能够坚守睢阳,是因为他们有着卓越的才能和坚定的信念。

他们以千百个濒临灭亡的士兵,来对付近百万天天增加的敌军,保护着江淮地区,挡住了叛军的攻势,为国家的稳定和人民的安宁做出了巨大的贡献。

他指出,那些诋毁张巡、许远的人,是出于嫉妒和私心,他们的言论是不可信的。

第八段至第十段为对南霁云事迹的描写。

韩愈通过对南霁云向贺兰进明求救的描写,展现了南霁云的英勇和忠诚。

南霁云在面对贺兰进明的威胁和诱惑时,始终坚守自己的信念,宁死不屈,最终为了报答张巡的知遇之恩,不惜牺牲自己的生命。

第十一段至第十三段为对张巡事迹的描写。

韩愈通过对张巡的描写,展现了张巡的博学多才和卓越的军事才能。

张巡在守城时,不仅能够指挥若定,而且还能够以身作则,带领士兵们奋勇杀敌。

他在城陷后,被叛军俘虏,但他始终坚守自己的信念,宁死不屈,最终为了报答皇帝的知遇之恩,不惜牺牲自己的生命。

第十四段至第十六段为对许远事迹的描写。

韩愈通过对许远的描写,展现了许远的宽厚长者之风。

许远在城陷后,被叛军俘虏,但他始终坚守自己的信念,宁死不屈,最终为了报答张巡的知遇之恩,不惜牺牲自己的生命。

第十七段至第十九段为对张巡、许远之间关系的描写。

韩愈通过对张巡、许远之间关系的描写,展现了他们之间的深厚情谊。

他指出,张巡和许远在城陷后,被叛军俘虏,但他们始终坚守自己的信念,宁死不屈,最终为了报答皇帝的知遇之恩,不惜牺牲自己的生命。

张中丞传后叙知识点归纳《张中丞传》是明末清初文学家冯梦龙所著的一部纪实体小说,讲述了神秘高人张中丞与蒋州知府梅壬相遇,共同打造乾隆年间的江南水乡故事。

小说独具特色,融合了传奇、武侠、历史等多种元素,堪称中国小说史上的一部经典之作。

本文将对《张中丞传》中的一些知识点进行归纳,希望给读者带来启示和收获。

一、道家思想贯穿全文在《张中丞传》中,作者冯梦龙通过张中丞这个角色,贯穿了道家的思想,即追求心灵的自由、返璞归真、无欲无求,回归自然、回归真我。

张中丞抽烟、喝酒、博弈、嫖妓,虽然不符合常规的文人形象,但这些行为却代表了他对于尘世的态度,随心所欲,无拘无束。

同时,张中丞还经常用庄子的“逍遥游”来表达自己的境界。

比如,他曾经说:“人生自是有情痴,世界何曾真醉来。

逍遥游即无忧,风月任从肆意摆。

”这种道家主义的思想贯穿于整个小说之中,有一种令人追随的魅力。

二、百晓生的绝技无所不能《张中丞传》中的百晓生是一个门外汉,却拥有了超凡脱俗的武艺,无论是轻功、暗器、剑术,甚至是一些稀奇古怪的绝技,都能在紧要关头派上用场。

其中,最具代表性的技能莫过于“铁桥翻”,百晓生能在两座桥之间连续翻跃,轻轻松松地躲避了敌人的攻击,留下了一个神秘而又高大上的印象,留给读者无限遐想。

三、冯梦龙的文学特色《张中丞传》中,冯梦龙展现出了自己独特的文学风格和特点。

他在小说中大量使用文言文、嵌入诗词歌赋,引用古代典籍,使小说赋有了浓郁的历史氛围和文化底蕴,更有利于读者与小说进行心灵的共鸣。

同时,冯梦龙对于自然的描写也十分细致而具体,他善于用形象的比喻手法以及生动的语言来描绘角色、情感和情境等元素,使小说富有美感和变幻的色彩。

四、人物性格的鲜明对比在《张中丞传》中,作者通过对于不同角色的刻画和性格的描写,创造了一种鲜明的对比效果,使整个小说产生了强烈的视觉震撼和触感效果。

其中,张中丞和蒋州知府梅壬之间的对比非常明显。

张中丞奔放、豪迈、开朗,喜欢结交朋友,擅长享受人生中的各种美好;梅壬则精明、内敛、擅长算计,并对于自己的心灵境界有着高度的把持和修行。

观书有感——《张中丞传后叙》之读后感时庚寅年五⽉⼗⼋⽇夜,舍内酷暑难耐,窗外蝉鸣不已,且时有⼆三蚊⾍前来滋事,使吾夜不能寐。

遂翻⾝⽽起,沐冷⽔浴罢,闲来⽆事,得唐⽂《张中丞传后叙》⼀篇,坐⽽观之,以静⼼性,然不想竟有感于斯⽂,继⽽作⽂以记之。

为张中丞传作后叙者何⼈也?韩愈韩⽂公是也。

⽂公乃河阳⼈⽒,三岁⽽孤,受兄嫂抚育,早年流离困顿,胸有读书经世之志,虽孤贫⽽好学。

然天道酬勤者是也,⽂公经数⼗年之磨砺,终成⼀代⽂豪。

宋东坡居⼠曾称之⽈:“⽂起⼋代之衰!”明学⼠亦推其为唐宋⼋⼤家之⾸。

今⼈观之,实不为过也!余思⽂公之所以作此⽂者,乃因其读罢前⼈所作中丞传,尚有阙恨,其⼀者不为许远⽴传,⽂公⼼中愤愤不平也;其⼆者不载雷万春之事⾸尾,遗其细节之处也。

为裨补缺漏,以塞⼩⼈之⼝,遂作此⽂以正名之⽤也。

正其名者谁也?许远是也。

远字令威,杭州盐官⼈。

适逢安史之乱,远任睢阳太守,后与中丞合师⼀处,共守孤城,以抗贼兵。

然终因寡不敌众,孤城见破。

中丞于城破之时战死,⽽远亦见掳,且驱之⾄洛,途⾄偃师遇害。

此事之始末。

然后⼈厚此⽽薄彼,不能公正⽽视之。

偏爱中丞且为之⽴传扬名,反诬远畏死⽽辞服于贼军。

此有违著史⽴传之道,虽不为⽂公所认也。

今⼈观之,亦不能受也。

余观之亦百思不得其解,同为国抗贼⽽死,⽽其差异为何如此之殊也?纵观历史,乃知世殊事异也!遥想齐国管仲为助公⼦纠夺位,飞⽮中⼩⽩,然后为鲍叔⽛说服,辅⽩以成霸业,然当世之⼈⾮之乎?未也!再观当年司马⽒掌权,杀嵇吕以警向,向遂屈服,赴洛阳应举,然当世之⼈⾮之乎?未也!继思唐之贤⾂魏征,弃太⼦建成⽽辅太宗世民,然当世之⼈⾮之乎?未也!追叙抗元名将⽂天祥,兵败被俘,徒留“⼈⽣⾃古谁⽆死,留取丹⼼照汗青”之悲壮于伶仃洋畔,然当世之⼈⾮之乎?亦未也!此些⼈等,皆被世⼈及后⼈推为圣贤,奉于⾼阁,何也?或⽈良禽择⽊⽽栖之谓也;或⽈鞠躬尽瘁死⽽后已之谓也。

然远之忠诚,较郭⼦仪何如?远之悲壮,较霸王何如?远之坦然,较⽂天祥亦何如?以余之见,实属同列之辈,⽆不及也!⽆不及也!⾏⽂⾄此,余略有所得。

张中丞传后叙主旨本文通过驳斥诬蔑许远的错误论调,以及记述南霁云的事迹与祉叙张巡,许远的其他轶事,赞美了安史之乱中抗击叛军的英雄,斥责了安史叛军以及畏敌怕死的将领和诬蔑英雄的小人。

叙议结合的写作特色全文前半部侧重议论,驳斥了污蔑许远的错误论调,并补叙和赞扬了张巡,许远守城捍卫天下的事迹。

后半部分侧重叙事,着重记叙南霁云乞师于贺兰进明的英雄事迹。

然后补叙张巡,许远的轶事。

前后两部分相辅相成紧紧围绕赞美英雄,斥责小人的主题。

人物性格张巡:忠心报国,从容镇定,视死如归,博闻强记。

许远:宽厚谦和,为国让贤,以死报国。

南霁云:深明大义,嫉恶如仇,忠贞刚烈。

细节描写对刻画人物的作用本文通过细节描写,将人物刻画得个个生动传神。

如写南霁云拨刀断指,抽矢射塔的细节,淋漓尽致地刻画出人物的刚烈与嫉恶如仇的个性。

写张巡几乎全用细节,如读书尽卷不错一字,于嵩取架上书问巡,巡应对无错以及操笔立书,未尝起单等细节,极其生动地刻画了张巡们博文强记与文思敏捷以性格特征。

人物之间的相互映衬和衬托文中,张、许、南三个正面人物,相互映衬,各显个性,许远官职本在张巡之上,因巡贤能,授权于巡,自然其下,并最后一起守城而死。

这里既突出了许远的谦和让贤,又映衬出张巡的杰出才能,睢阳城陷落后,敌人劝降南霁云。

张巡呼曰:“南八,男儿死耳,不可为不义屈!”云笑曰:“将欲以有为也;公有言,云敢不死!”这里一呼一答,既写出了张巡的大义凛然,视死如归,又写出南霁云想保存实力,何机复仇的心理。

而且从他的答语中,可见张巡在部下眼中的崇高威望,两个相互映衬,更见英雄气概。

文中南霁云乞师于贺兰进明一段,是以反面人物贺兰进明的卑鄙无耻,衬托南霁云的忠肝义胆和刚烈性格,刻画人物极其传神。

补充讲义【四】本文为许远辩诬,集中於三点:误解(诬陷之词)辩诬理由一说许远「畏死而辞服於贼」导因:巡死而远就虏辩诬1.远忠贞不畏死,有与城共存亡之决心理由:要降早降矣,何苦死守.(远诚畏死,何苦守尺寸之地,食其…………知死处矣.远之不畏死亦明矣.)2.皆守城而死与巡死先后异耳3.子弟误解两家子弟材智下,不能通知二父志4.远之贤(纳贤,又忠贞为主),不会做这等事乌有城坏,其徒俱死,独蒙愧耻求活?虽至愚者不忍为.呜呼!而谓远之贤而为之邪?批判对象:两家子弟材智下,不能通知二父志.二说「城之陷自远所分始」辩诬:(以譬喻方式)1.人死必有先病者.2.引绳必有先绝者.故. 【城陷必有先被攻破者】批判对象:议者.1.儿童之见.2.小人,不乐成人之美.三说许远,张巡死守睢阳毫无意义辩诬:死守之因1.待援:初守也,宁能知人之卒不救,弃城而逆遁?2.避之无义:此不能守,虽避之他处何益?3.无法避之:及其无救而且穷也,将其创残饿羸之余,虽欲去,必不达.4.守城有其功:守一城,捍天下,以千百就尽之卒,战百万日溢之师,蔽遮江淮,沮遏其势,天下之不亡,其谁之功也!批判对象:议者,弃城而图存者,擅强兵坐而观者.不追议此(弃城而图存者,擅强兵坐而观者),而责二公以死守,亦见其自比於逆乱,设淫辞而助之攻也.【五】本文充满著遗憾,不平和同情,文中的人物也因此而形象鲜活:人物名生平事例人物特质张巡1.1 长七尺余,须髯若神.1.2 巡怒,须髯辄张.2.1 巡曰:「吾於书,读不过三遍,终身不忘也.」因诵嵩所读书,尽卷,不错一字.嵩惊,以为巡偶熟此者,因乱抽他帙以试,无不尽然.嵩又取架上诸书,试以问巡,巡应口诵,无疑.嵩从巡久,亦不见巡常读书也.2.2守睢阳时,士卒仅万人,城中居人户,亦且数万,巡因一见问姓名,其后无不识者.3. 为文章,操纸笔立书,未尝起草.4. 城陷,贼缚巡等数十人坐,且将戮.巡起旋,其众见巡起,或起或泣.巡曰:「汝勿怖.死,命也.」众泣不能仰视.巡就戮时,颜色不乱,阳阳如平常.5. 巡呼云曰:「南八,男儿死耳,不可为不义屈!」云笑曰:「欲将以有为也.公有言,云敢不死!」6. 远材不及巡者,开门纳巡,授之柄(军权)而处其下.1.外在形象:高大,威武,美髯2.记性好3.文思敏捷,倚马可待.4.1视死如归,从容就义.4.2 有领导能力,服众.5.识人不深,误解南霁云之心.6.善於军事.许远1.远宽厚长者,貌如其心.2.苦守尺寸之地,食其所爱之肉,以与贼抗而不降乎?当其围守时,外无蚍蜉蚁子之援,所欲忠者,国与主耳.而贼语以国亡主灭.远见救援不至,而贼来益众,必以其言为信.外无待而犹死守,人相食且尽,虽愚人亦能数日而知死处矣.远之不畏死亦明矣.3. 开门纳巡,位本在巡上,授之柄而处其下,无所疑忌.4. 分城而守,城之陷,自远所分始.1.宽厚长者,表里如一.2.忠贞不畏死.3.容人雅量,大事为重.4.不善军事.南霁云1.霁云慷慨语曰:「云来时,睢阳之人不食月余日矣.云虽欲独食,义不忍;虽食,且不下咽!」2.拔所佩刀断一指,血淋漓,以示贺兰.3.将出城,抽矢射佛寺浮图,矢著其上砖半箭,曰:「吾归破贼,必灭贺兰,此矢所以志也!」4.巡呼云曰:「南八,男儿死耳,不可为不义屈!」云笑曰:「欲将以有为也.公有言,云敢不死!」即不屈.1. 有义气,能患难与共.2. 有勇气3.1强壮有力3.2恩怨分明4.1从容就义不畏死4.2有谋略4.3 服从领导贺兰进明1.贺兰嫉巡,远之声威功绩出己上,不肯出师救.2.爱霁云之勇且壮,不听其语,强留之.且食与乐,延霁云坐.1.善嫉,自私.2.爱才.张去疾1.两家子弟材智下,不能通知二父志,以为巡死而远就虏,疑畏死而辞服於贼.1.愚昧无知,不解父志2.有孝心,为父抱屈许岘1.两家子弟材智下,不能通知二父志,以为巡死而远就虏,疑畏死而辞服於贼.1.愚昧无知,不解父志2.无主见,人云亦云.【六】本文采用侧面烘托,侧写法来描绘张巡.(1)所欲忠者,国与主耳:者:助词,附在别的词的后面,组成名词性短语。

张中丞传后叙读后感

《张中丞传后叙》是一篇具有强烈感情和道义力量的文章,它讲述了张中丞在抗击敌人时所表现出的英勇和无畏,以及他最终英勇牺牲的故事。

在这篇文章中,我最为感动的是张中丞对国家和人民的忠诚和热爱。

他在战争中不仅勇敢无畏,而且始终把国家和人民的利益放在首位。

他用自己的生命保卫了国家,也用自己的行动诠释了什么是真正的爱国精神。

此外,文章中还描写了张中丞的坚韧和不屈不挠的精神。

即使在敌人围攻的情况下,他也毫不退缩,坚定地守卫着城池。

这种坚韧和不屈不挠的精神也是我们应该学习和借鉴的。

《张中丞传后叙》是一篇感人至深的文章,它让我们重新认识到什么是真正的爱国精神和英勇无畏的品质。

我们应该向张中丞学习,用自己的行动来践行爱国精神,为国家和人民做出自己的贡献。