影视批评讲义 第六讲

- 格式:ppt

- 大小:2.54 MB

- 文档页数:20

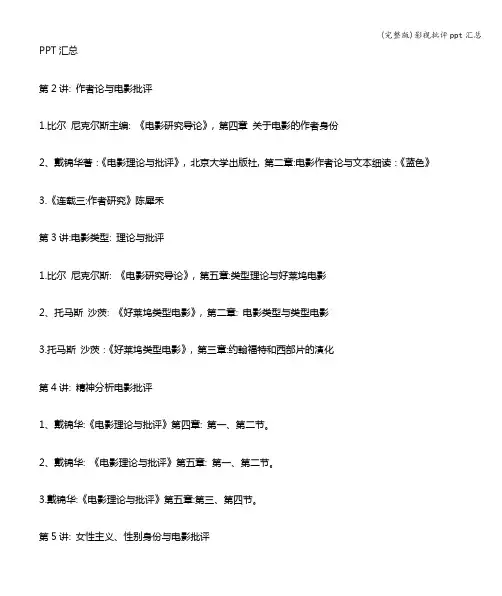

PPT汇总第2讲: 作者论与电影批评1.比尔尼克尔斯主编: 《电影研究导论》, 第四章关于电影的作者身份2、戴锦华著:《电影理论与批评》, 北京大学出版社, 第二章:电影作者论与文本细读:《蓝色》3.《连载三:作者研究》陈犀禾第3讲:电影类型: 理论与批评1.比尔尼克尔斯: 《电影研究导论》, 第五章:类型理论与好莱坞电影2、托马斯沙茨: 《好莱坞类型电影》, 第二章: 电影类型与类型电影3.托马斯沙茨:《好莱坞类型电影》, 第三章:约翰福特和西部片的演化第4讲: 精神分析电影批评1、戴锦华:《电影理论与批评》第四章: 第一、第二节。

2、戴锦华: 《电影理论与批评》第五章: 第一、第二节。

3.戴锦华:《电影理论与批评》第五章:第三、第四节。

第5讲: 女性主义、性别身份与电影批评1.《电影研究导论》, 第10章性别与电影: 10.1——10。

52、《电影研究导论》, 第10章性别与电影:10。

6——10.93.远婴:《女权主义与中国女性电影》第6讲: 意识形态电影批评1.戴锦华:《电影理论与批评》, 第六章:第一节+基本电影机器的意识形态效果2、戴锦华: 《电影理论与批评》,第六章:第二节、第三节3.政治与道德机器置换的秘密—-谢晋电影分析第7讲: 结构主义-叙事学与电影批评1、戴锦华: 《电影理论与批评》: 第三章第一节、第二节2.马军襄、戴锦华两篇文章3.丘静美、司徒健恩的两篇文章第8讲:后殖民主义批评1.后殖民语境与中国当代电影+第三世界批评(张京媛)2.全球性后殖民语境中的张艺谋+经验复合与多元取向3.张艺谋神话与超寓言战略+张艺谋神话-终结及其意义第9讲:明星研究与批评1.《大众电影研究》第四章: 明星研究2.《电影研究导论》明星制与好莱坞电影3、裴开瑞: 《明星变迁》。

影视解说第六课教案及反思教案标题:影视解说第六课教案及反思教案目标:1. 了解影视解说的基本概念和技巧。

2. 学习如何撰写和进行影视解说。

3. 提高学生的口头表达和沟通能力。

教学资源:1. 影视解说示例视频。

2. 影视解说范文。

3. 影视解说评价标准。

教学准备:1. 准备一段适合学生年龄和兴趣的影视片段。

2. 打印影视解说范文和评价标准。

教学步骤:引入(5分钟):1. 向学生简要介绍影视解说的概念和作用。

2. 播放一段优秀的影视解说示例视频,引发学生对影视解说的兴趣。

讲解影视解说技巧(10分钟):1. 解释影视解说的基本要素,如语速、语调、表情和语言运用等。

2. 通过示范和讨论,向学生展示如何运用这些要素进行影视解说。

分组练习(15分钟):1. 将学生分成小组,每组选出一名代表进行影视解说练习。

2. 提供一段影视片段给每个小组,让代表进行解说练习。

3. 其他小组成员和老师进行评价和反馈。

范文分析(10分钟):1. 分发影视解说范文给学生,让他们阅读并分析其中的优点和不足之处。

2. 与学生一起讨论如何改进和提升自己的影视解说能力。

个人练习(15分钟):1. 要求学生选择一段自己喜欢的影视片段,并进行影视解说练习。

2. 学生可以借鉴范文和之前的讨论,提高自己的表达能力。

3. 老师对学生的表现进行评价和指导。

反思(5分钟):1. 让学生回顾自己的表现,思考自己在影视解说中的优点和不足。

2. 学生可以分享自己的反思和感受,老师进行总结和点评。

教案反思:本节课的教学重点是让学生了解影视解说的基本概念和技巧,并通过实践提高他们的口头表达能力。

通过观看示例视频、分组练习和个人练习,学生有机会实践和改进自己的影视解说技巧。

范文分析和反思环节有助于学生对自己的表现进行评价和反思,进一步提升他们的解说能力。

这个教案设计旨在培养学生的沟通能力和表达能力,激发他们对影视解说的兴趣和热情。

第六章影视艺术鉴赏与批评重点:批评的性质与特点难点:批评方法手段:讲授与多媒体结合过程:首先,从电影本身来说,电影的历史很短,虽然发展得很快,但还来不及形成深厚的人文传统,尤其是中国电影.实际上,电影传统与文学,文化传统的关系是极为密切的,如前苏联电影,虽然在文艺政策上所受到的束缚也很多,但还是出现了像《雁南飞》,《伊万的童年》,《士兵之歌》,《一个人的遭遇》等上乘之作,这和俄罗斯深厚的人道主义的文化传统是紧密相关的.而中国文学由于从古典向现代的演变,事实上导致了一种断裂,在某种程度上中国文学是一种重新开始,虽然不能说在文学影响下的电影进展受到限制,但至少电影是和文学同步同趋的.而到了新中国建立,由"五四"新文化发展而来的文学传统再一次断裂,中国文学在某种程度上又经历一种重新开始,电影创作也是同样的命运.而电影中人文含量的欠缺严重影响了电影的人性深度和艺术品质.在电影越来越走向产业化的今天,资本运作的巨轮使这一忧虑更为现实和直接,如果张艺谋可以作为中国电影代表的话,我们看到他带给我们的《英雄》和《十面埋伏》,已完全是全面向商业利益和以奥斯卡为标志的浮名拜伏的产物.其次,目前电影批评学的研究及电影批评的现状都不尽如人意.正因为电影在外在形式上看起来对技术的要求相当高,吓走了一些对此有兴趣的研究者,深怕自己的研究被别人讥笑为"外行".从某种程度上说,因为条件的限制,长期以来资料的缺乏,电影研究基本上被限制,垄断在电影学院或数量极少的专门的电影研究机构当中,其他综合性高校的电影研究基本上处于边缘的地位,或是仅仅服务于影视鉴赏之类公选课的需要,不能上升到电影学学科的高度.而电影学院?36?电影批评的人文内等机构的学者们往往由于知识结构相对单一等,并不能全面,深入地把握电影批评和理论研究,从而导致电影批评现状的裹足不前和人文含量的稀缺.第三,随着影像技术的不断发展,电影文化越来越膨胀,电影频道的不断开通,及网络的普及等为电影的传播铺平了道路,其传播速度越来越快,范围越来越广,已与许多人的生活密不可分,乃至潜移默化地影响着社会的文化和精神生态,甚至许多年轻人已渐渐习惯用来表达个人情感和纪录他们所关注的生活现象.而在这些大量传播的影像中间良莠不齐,鱼龙混杂,这一形势势必要求人文学者高度关注,实现视觉转型,承担批评者的职责.因而,应该以人文学者为主体,建设电影批评学的队伍.事实上,电影作为一种综合性的事物,具有多个触角可供人研究,作为一种重要商品,它也可以是经济学家研究的一个重要领域,似乎从不曾听说有人批评经济学家研究电影.同样电影作为一种传播媒介,也可以是传播学者的研究范围.它的发展与技术的进步有紧密的关系,因而有专门的科技工作者从技术科学的角度来研究电影,以促进电影技术的进一步提高.此外还有表演学等,也是电影学研究的一个重要领域.那么同样电影作为文学体裁之一,其主要作品作为叙事性作品,其内容又多与现实,人生相关,为何文学研究者投入电影研究就会受到非议?我甚至认为文学化的电影批评也有它存在的理由,但它只是电影批评的一小部分,绝不应该成为众多电影批评家的一种共同倾向.电影作为一门艺术,中文系的学者对电影美学的研究难道不是天经地义的吗?电影作为目前几乎最重要的一种文化形式,对人类的日常生活产生了极为重要的影响,已从第七艺术变成了名副其实的第一艺术."电影在现代生活和文学中的地位是有相似之处的,而且电影集中体现了'文化工业'的特征,因此电影其实也是一种'文化文本',是和莎士比亚,艾略特同样重要的文化现象".①人文学者在文化研究的框架内纳入电影,当然也是很正当的.人文学者要做好电影研究,最重要的就是要有电影思维,而并不必一定要有电影制作的直接经验和技能(曾在互联网上看到电影学院某学生为了写好关于王家卫的论文,于是跟剧组很久,结果所获不多)."电影思维也就是运用画面和声音来进行思维,想像和联想的一种思维方式"."电影思维原本广泛地存在于人类的思维现象之中,是人类天生具有的思维方式之一.众所周知,对于每个人的眼睛来说,客观世界就是一个不断流动的画面空问,人的视觉行为就是不停地从一幅生活画面转向另一幅生活画面,并通过从这些生活画面中接受到的各种信息,在头脑里建立起一个被认知的空间图像.与此同时,人的耳朵也连续不断地接受各种声音,并在头脑里形成一定的声音模式.人在感知具体事物时,又往往是视,听两种感官(包括联想及其他心理活动)共同起作用的,而且会产生这样的现象:面对熟悉的画面,会不由自主地联想到它的声音,而听到耳熟的声音,又总会在内心唤起声源的形象.这种视觉和听觉之间的互相联想及有机统一的神经反应,既构成了电影思维的原始形态,也构成了电影思维的生理和心理基础".也就是说电影思维自古即有,并不是在电影发明之后人类才发展起来的,这在中国古代诗歌中有大量体现,如"两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天.窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船"。

《影视批评》教学大纲第一部分大纲说明一、课程的性质和教学目的本课程是文科中国语言文学类汉语言文学专业本科教学的一门选修课程。

同时也可以纳入素质教育课程的总体范畴中。

通过本课程的教学,应该使学员了解或掌握影视艺术的基本知识、影视艺术的历史发展及其审美鉴赏方法等,由此来丰富学员们的美育知识,提高学员对影视作品的审美感受力及鉴赏能力,从而从某个侧面来提高学员的审美素养。

本课程课内学时为54,共3学分,开设一个学期。

二、教学内容及要求本课程包括十章内容,分别为:第一章影视艺术综论第二章影视艺术文化特性第三章影视艺术创作第四章影视艺术特性第五章欧洲电影第六章美国电影第七章亚洲电影第八章中国电影第九章电视艺术第十章影视艺术的鉴赏方法与批评。

学习本课程,要求学生必须掌握和熟悉电影的审美特征与艺术特性,掌握电影的创作规律和语言特点,掌握电影的发展历史,并能根据所掌握的电影理论,学会独立进行影评。

三、教学媒体的使用(一)文字教材本课程以彭吉象主编的《影视鉴赏》(高等教育出版社出版2006年1月第二版)为基本教材,该教材是编制教学媒体、组织教学和复习考试的主要依据。

在主教材的基础上,拟采用多种手段组织教学,主要有文字教材、直播课堂、网上辅导等教学手段,对主教材的重点、难点内容再作补充分析和阐释,充分利用江苏电大电大在线教学平台的网络优势组织实施远程教育。

特别是通过影片的观摩,帮助学生对教材中所分析的作品有感性的认识。

帮助学生从不同角度,运用不同的教学手段来认识理解有关问题。

(二)直播课堂直播课堂是面授教学的重要补充,也是体现远距离教学的重要手段,主要讲授学生难以理解的重点、难点问题,以及需要通过电视手段直观演示的内容,使学生通过电视课的直观教学加深对课程的认识。

学生可以通过互联网收看并下载存储。

(三)网上辅导1.在教学平台上开辟教学辅导栏目,定期发布教学重点与难点的解析文章,定期刊载形式多样的练习题,供学生学习参考。

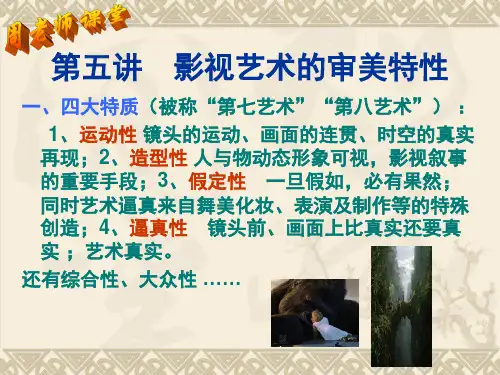

《影视批评》课程重难点分析(2)向怀林如何理解影视作品的逼真性和假定性?影视艺术的逼真性:影视艺术的逼真性首先体现为视听的真实感。

影视借助于现代化的音像实录技术,以直接的形式将物质现实诉诸人们的视觉和听觉,从而产生真实感,给人们以身临其境的审美体验。

视听的逼真主要是形式的逼真、表象的逼真。

影视艺术的逼真性其次体现为内在本质的真实感,尤其是塑造的人物、叙述的故事、表达的感受要真实可信。

影视艺术视听的真实感和内在本质的真实感是辨证统一的,二者的共同作用,使影视艺术在逼真性方面远远超过其他艺术。

如何具有逼真性是衡量影视作品审美价值的基本标准,影视创作中最常见的也是最大的问题就是虚假问题。

影视的逼真性并不排斥艺术的虚构和创作想象,甚至并不排斥主观幻想,问题的关键在于创作者能否真正体认和把握生活的实质。

如果离开生活的真实本质,再逼真的画面也很难具有审美的逼真性。

影视艺术的假定性:假定性是影视艺术重要的美学特性。

这首先是由它的本体属性决定的,作为艺术的影视,在逼真地再现客观现实的同时,也要表现创作者的主观感受,还要表现他对现实生活的价值判断、道德判断、审美判断。

创作者的主体意识渗透在影视作品中,并且通过作品表现出来。

其次是由它的存在方式决定的,空间和时间的双重限制,使影视作品对现实生活不得不有所取舍、有所提炼。

再次是由观众决定的。

影视艺术的假定性体现在许多方面,包括故事的假定、结构的假定、角色的假定、场景的假定和语言的假定等。

逼真性和假定性的辨证统一关系:逼真性和假定性同时存在于一个统一体中。

逼真性强调反映与再现,注重外在的真实,假定性强调创造和表现,追求本质的真实。

一方面,假定性不可能脱离逼真性。

受到影视技术特性的规定和制约,艺术家在进行影视创作时必须考虑如何将假定的、表现主观情意的艺术思维成果诉诸观众的视觉和听觉,并且使观众获得真切的视听感。

另一方面,逼真性不可能脱离假定性。

受到影视艺术特性的规定和制约,在逼真地再现对象时,艺术假总要赋予对象某种意味,使其成为艺术的对象。