聚落与自然环境

- 格式:ppt

- 大小:9.46 MB

- 文档页数:59

专题17 聚落——人类的聚居地知识概括1.人类集中居住的地方成为聚落。

聚落一般分为城市与乡村两种类型。

全世界大约有一半的人居住在城市。

2.世界各地自然环境差异很大,聚落的形态与分布也千差万别,有的呈团状,有的呈条带状,还有的呈点状等。

在平原地区,聚落分布比较密集;在高山、荒漠地区,聚落零散分布,数量较少。

3.聚落文化一方面具有很高的学术研究价值,另一方面作为特殊的旅游资源,吸引了众多的游客,促进着地区经济的发展。

4、根据经济发展水平的高低,可以把世界上的国家划分为发达国家与发展中国家。

中国是世界上最大的发展中国家。

5、“南北差异”:发展中国家和发达国家的经济发展差异。

“南北对话”:发展中国家与发达国家之间关于经济、政治等方面问题的商谈。

“南南合作”:发展中国家之间的相互合。

综合训练一.选择题(共12小题)1.下列关于乡村聚落和城市聚落的叙述,正确的是()A.乡村交通发达B.城市建筑高大、密集C.城市人口密度小D.乡村房屋高大、分散【分析】聚落的主要形式包括乡村和城市。

乡村是人口规模不大,主要从事农业生产活动的居民聚居地。

城市是人口达到一定规模,主要从事非农业生产活动的居民聚居地。

城市和乡村景观有明显的差别,城市自然景观变化快,道路纵横,网线密集,人口密度大,商店学校较多。

【解答】解:城市交通运输发达,城市建筑高大、密集,城市人口密度大,城市房屋高大、密集,乡村房屋比较矮、分散,选项ACD叙述错误,不符合题意。

故选:B。

2.下列民居景观图中,属于北极地区因纽特人居住的房屋是()A.B.C.D.【分析】世界各地民居的建筑风格有很大的不同,这与当地的自然环境有很大关系,这些民居既能适应当地的自然地理环境,又与居民的社会经济生活密切联系。

【解答】解:人们居住的房屋往往受到当地自然环境的影响,建筑风格差异很大,如因纽特人生活在北冰洋沿岸,气候寒冷,居住的房屋是冰屋,A是热带地区的高脚屋,B是温带地区的窑洞,D是温带地区的蒙古包,只有C是寒带地区的冰屋。

初二地理人类的居住地-聚落试题答案及解析1.我国农村的房屋朝向主要是:()A.向东B.向南C.向西D.向北【答案】B【解析】太阳直射点的活动范围是在南北回归线之间,所以北半球建房子时考虑到采光条件好,门窗就应该朝南,这是气候因素的影响,故选B.【考点】本题考查人民生活与地理环境的关系.2.读下图,完成下列各题。

【1】适应湿热环境的民居是A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】D【解析】依据各地民居与自然环境的关系,炎热多雨地区为了更好的通风散热、隔潮,多建墙体单薄、屋顶坡度大的高架屋,图中的D属于高架屋式民居,故选D.【2】周边有“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”景观的是A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】C【解析】“天苍苍野茫茫,风吹草低见牛羊”是对蒙古族聚居区的景观描述,蒙古族主要分布在内蒙古自治区,主要建筑是蒙古包,故选C.【考点】本题考查人民生活与地理环境的关系.3.墙体相对单薄,门窗开得较大并建有完备的排水系统,这种民居建筑主要分布在A.湿热地区B.寒冷地区C.半干旱地区D.干旱地区【答案】A【解析】墙体相对单薄,门窗开得较大,并建有较完备的排水系统。

”这种房屋主要分布在炎热多雨的地区,所以A正确。

【考点】该题考查民居的分布。

4.我国民族的分布特点是“大杂居,小聚居”。

少数民族集中分布的地区不包括A.西北地区B.东北地区C.东南沿海地区D.西南地区【答案】C【解析】我国56个民族,呈现“大杂居,小聚居”的民族分布特点。

少数民族分布相对分散,主要集中分布在东北、西北、西南地区。

所以C为正确选项。

【考点】本题考查我国少数民族主要分布地区点评:我国民族众多,地区分布不均匀。

汉族人民和少数民族共同生活在一起,没有一个县或市的居民是单一民族,所以从大范围来说,呈现“大杂居”的特点。

同时在各民族地区分布中,我国汉族以东部和中部最为集中,而少数民族主要分布在西南、西北和东北地区,又可以说小范围集中分布,即呈现“小聚居”的分布特点。

人教版初中地理聚落教案教学目标:1. 运用图片描述城市景观和乡村景观的差别。

2. 举例说出聚落与自然环境的关系。

3. 懂得保护世界文化遗产的意义。

教学重点:1. 比较乡村聚落、城市聚落的景观差异。

2. 探究聚落与自然环境的关系。

教学难点:聚落与自然环境的关系教学方法:采用观察分析法、讨论法、案例分析、列举法等。

教学准备:图片、地图、多媒体课件等。

教学过程:一、导入新课(创设情境,激发兴趣)1. 教师出示两个古汉字“村”和“城”,引导学生猜测它们代表的含义。

2. 学生分享自己的生活经验,说出对乡村和城市的认识。

3. 教师总结:今天让我们走进乡村和城市,了解它们的魅力。

二、讲授新课1. 教师出示图片,引导学生观察并描述乡村和城市的景观差异。

2. 学生通过观察、对比图片,用自己的语言描述不同聚落的景观差异。

3. 教师引导学生阅读分析不同聚落的景观图片及说明材料,初步了解聚落的位置、分布及民居建筑等方面与自然环境的关系。

4. 学生举例说明聚落与自然环境的关系。

5. 教师讲解保护世界文化遗产的意义,引导学生了解保护聚落的重要性。

三、课堂小结教师引导学生总结本节课的主要内容,巩固所学知识。

四、作业布置1. 观察身边的乡村或城市,用文字和图片记录下它们的景观特点。

2. 思考乡村和城市的生活差异,并结合自然环境进行分析。

教学反思:本节课通过图片和实例,让学生了解了乡村和城市的景观差异,以及聚落与自然环境的关系。

在教学过程中,教师应注重引导学生观察、思考和分析,培养学生的地理思维能力。

同时,通过讲解保护世界文化遗产的意义,让学生认识到保护聚落的重要性,增强他们的环保意识。

在作业布置方面,教师可以让学生结合自己的生活实际,观察身边的乡村或城市,用文字和图片记录下它们的景观特点,从而提高学生的实践能力。

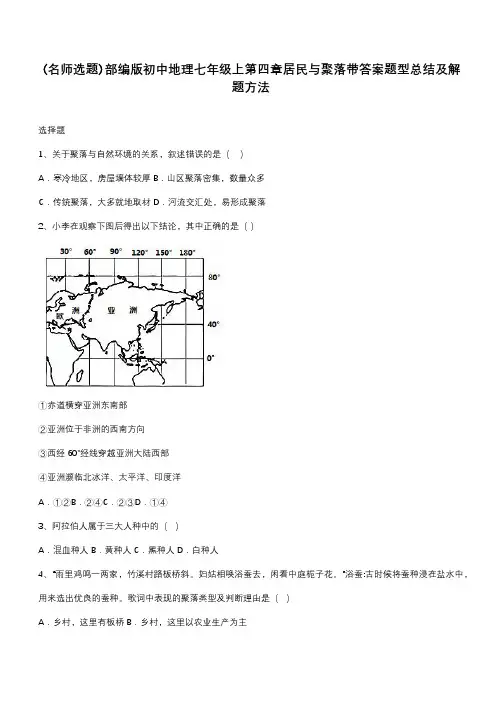

(名师选题)部编版初中地理七年级上第四章居民与聚落带答案题型总结及解题方法选择题1、关于聚落与自然环境的关系,叙述错误的是()A.寒冷地区,房屋墙体较厚B.山区聚落密集,数量众多C.传统聚落,大多就地取材D.河流交汇处,易形成聚落2、小李在观察下图后得出以下结论,其中正确的是()①赤道横穿亚洲东南部②亚洲位于非洲的西南方向③西经60°经线穿越亚洲大陆西部④亚洲濒临北冰洋、太平洋、印度洋A.①②B.②④C.②③D.①④3、阿拉伯人属于三大人种中的()A.混血种人B.黄种人C.黑种人D.白种人4、“雨里鸡鸣一两家,竹溪村路板桥斜。

妇姑相唤浴蚕去,闲看中庭栀子花。

”浴蚕:古时候将蚕种浸在盐水中,用来选出优良的蚕种。

歌词中表现的聚落类型及判断理由是()A.乡村,这里有板桥B.乡村,这里以农业生产为主C.城市,这里有道路.D.城市,这里以工业生产为主5、下列属于经济全球化具体体现的有①资源、技术共享②人才、信息共享③经济相互依赖④生产分工不明显A.①②③B.②③④C.①③④D.①②④6、关于世界人口、人种、语言、宗教的说法,正确的是()A.人口增长过快是世界各国普遍存在的问题B.世界三大宗教都发源于西亚C.非洲北部的居民以白色人种为主D.英语是世界上使用人数最多的语言7、谷爱凌夺得2022年北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台金牌。

接受采访时,她流利的说着两种不同的语言,其中一种是世界上使用人数最多的,另一种是使用最普遍的,它们分别是()A.汉语、英语B.法语、汉语C.汉语、俄语D.汉语、西班牙语8、从经济发展水平的差异来看,不属于同类型国家的是()A.印度B.巴西C.中国D.英国填空题9、人口分布的疏密程度用_____________表示, 即人口密度=_________________,单位_____________10、世界三大人种的分布:(1)白种人分布在:________、________、________、________、________、________等地区。

人教版初中地理教案聚落课程标准:认识聚落与自然环境的关系,了解不同类型的聚落,掌握聚落的主要特征。

教学目标:知识与技能:1. 了解聚落的定义和发展历程;2. 掌握聚落的主要类型和特点;3. 能够分析聚落与自然环境的关系。

过程与方法:1. 通过观察和分析不同类型的聚落,培养学生对地理现象的观察和分析能力;2. 利用地图和资料,培养学生收集和处理信息的能力。

情感态度价值观:1. 培养学生对不同文化背景下聚落的尊重和理解;2. 培养学生热爱家乡,关注家乡发展的情感。

教学重点:聚落的主要类型和特点。

教学难点:聚落与自然环境的关系。

教学准备:地图、图片、资料。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 引导学生观察教室周围的环境,提问:我们所在的这个地方可以看作是一个聚落吗?为什么?2. 学生回答,教师总结:聚落是指人们集中居住的地方,可以是大城市,也可以是小村庄。

二、新课导入(10分钟)1. 教师展示不同类型的聚落图片,如城市、乡村、小镇等,引导学生观察并说出它们的特点。

2. 学生回答,教师总结:城市聚落的特点是高楼大厦、交通拥堵、人口密集等;乡村聚落的特点是房屋较低、环境优美、人口较少等。

3. 教师展示一些著名聚落的图片,如意大利的威尼斯、中国的平遥古城等,引导学生了解这些聚落的历史和文化背景。

三、课堂讨论(10分钟)1. 教师提出问题:聚落与自然环境有什么关系?2. 学生分组讨论,每组选一个聚落,分析它与自然环境的关系。

3. 各组汇报讨论结果,教师总结:聚落的分布和形态受到自然环境的影响,如地形、气候、资源等。

四、课后作业(5分钟)1. 教师布置作业:让学生收集自己家乡的聚落资料,了解家乡的聚落特点和发展历程。

2. 学生完成作业,教师批改并给予评价。

教学反思:本节课通过图片和资料,让学生了解了不同类型的聚落和它们的特点,通过课堂讨论,让学生分析了聚落与自然环境的关系。

整节课学生参与度较高,教学效果较好。

但在课后作业的布置上,可以更加多样化,让学生通过实地考察、采访等方式,更深入地了解家乡的聚落。

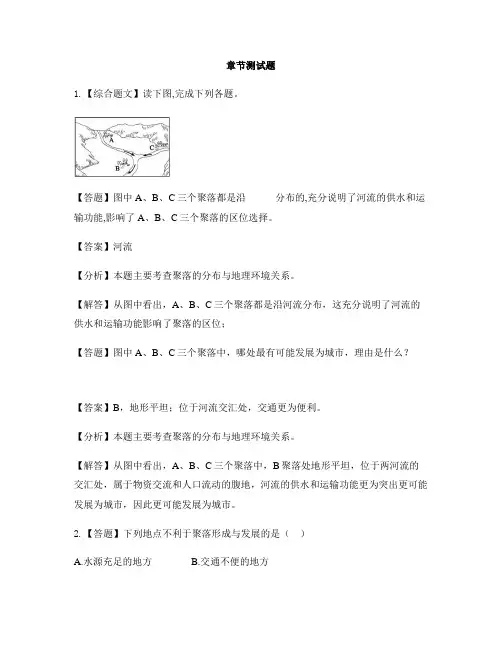

章节测试题1.【综合题文】读下图,完成下列各题。

【答题】图中A、B、C三个聚落都是沿______分布的,充分说明了河流的供水和运输功能,影响了A、B、C三个聚落的区位选择。

【答案】河流【分析】本题主要考查聚落的分布与地理环境关系。

【解答】从图中看出,A、B、C三个聚落都是沿河流分布,这充分说明了河流的供水和运输功能影响了聚落的区位;【答题】图中A、B、C三个聚落中,哪处最有可能发展为城市,理由是什么?【答案】B,地形平坦;位于河流交汇处,交通更为便利。

【分析】本题主要考查聚落的分布与地理环境关系。

【解答】从图中看出,A、B、C三个聚落中,B聚落处地形平坦,位于两河流的交汇处,属于物资交流和人口流动的腹地,河流的供水和运输功能更为突出更可能发展为城市,因此更可能发展为城市。

2.【答题】下列地点不利于聚落形成与发展的是()A.水源充足的地方B.交通不便的地方C.矿产资源丰富的地方D.地形平坦,土壤肥沃的地方【答案】B【分析】本题考查聚落的形成条件。

【解答】聚落的形成需要具备一定的条件,如水源充足,交通便利,资源较丰富,地形平坦,土壤肥沃等,而在交通不便的地方,人口分布较少,也就很难形成聚落,选B.3.【答题】下列民居属于北方地区的是()A.四合院B.土楼C.高脚屋D.茅草棚【答案】A【分析】本题主要考查北方地区和南方地区。

【解答】世界各地民居的建筑风格有很大的不同,这与当地的自然环境有很大关系,这些民居既能适应当地的自然地理环境,又与居民的社会经济生活密切联系。

四合院是极具北京特色的民居建筑,属于北方地区的传统民居;土楼是福建地区的传统民居;高脚楼是湿热地区的传统民居;茅草棚是用稻草或者用麦秆做挡雨的瓦建成的屋子,主要是南方地区农村的民居,故本题选A。

4.【答题】图中民居建筑特色反映的自然环境是()A.炎热干旱B.终年严寒C.高温多雨D.地势高峻【答案】C【分析】本题考查自然环境对民居建筑特色影响。

洛阳市初中地理七年级上第四章居民与聚落专项训练选择题1、关于聚落与自然环境的关系,叙述错误的是()A.寒冷地区,房屋墙体较厚B.山区聚落密集,数量众多C.传统聚落,大多就地取材D.河流交汇处,易形成聚落答案:B聚落与自然环境密切相关,一般寒冷地区,房屋墙体较厚;山区聚落密稀疏,数量较少;传统聚落,大多就地取材;河流交汇处,易形成聚落;B符合题意。

小提示:了解聚落与自然环境的关系。

2、有关聚落的叙述,正确的是A.一般来说,城市聚落的形成早于乡村聚落B.欧洲经济发达,村落中的房屋较密集C.早期的聚落大都分布在地形、气候、资源条件优越的地方D.聚落的建筑外貌、建筑材料不因环境而异答案:C一般来说,乡村聚落的形成早于城市聚落,故A错误。

欧洲经济发达,城市化水平高,大部分人口居住在城市,村落中的房屋很稀疏,故B错误。

早期的聚落大都分布在地形、气候、资源条件优越的地方,故C正确。

聚落的建筑外貌、建筑材料会因环境不同而有差异,故D错误。

故选C。

3、下列地区与传统民居对应正确的是()A.黄土高原——窑洞B.华北平原——竹楼C.青藏高原——冰屋D.云贵高原——蒙古包答案:A人们依据黄土的直立性质,在黄土高原挖掘了冬暖夏凉的窑洞来居住,窑洞也成了黄土高原地区传统的居所,A正确;华北平原冬冷夏热,地势平坦,民居一般形态规整,院落较大,典型代表如四合院,而竹楼是西双版纳的典型民居,B错误;青藏高原显著特征为高寒,传统民居如藏南谷地的碉楼,藏北牧区的帐篷,雅鲁藏布江流域林区的木构建筑,而冰屋是北极地区的典型建筑,C错误;云贵高原气候湿热,传统民居是干栏式楼房或半边楼(前半部正面是楼,后半部背面看是平房)式的石板房,而蒙古包一般是在内蒙古高原,D错误。

故选A。

4、下列关于乡村聚落和城市聚落的说法错误的是()A.乡村聚落是居民以农业为主要经济活动形式的聚落B.乡村聚落有农村、牧村、渔村、林场等不同类型C.城市聚落居民主要从事工业、服务业等工作D.城市聚落的住宅、道路、工厂、商店、学校、医院等和文化设施不如乡村聚落答案:D乡村聚落的居民以农业为主要经济活动形式,A正确;乡村聚落有农村、牧村、渔村、林场等不同类型,B正确;城市聚落居民主要从事工业、服务业等工作,C正确;城市聚落的住宅、道路、工厂、商店、学校、医院等和文化设施优于乡村聚落,D错误。

章节测试题【答题】北欧民居的建筑特色反映当地的气候特点是()A. 湿润多雪B. 低温少雨C. 高温多雨D. 寒冷干燥【答案】A【分析】本题主要考查的是聚落与环境的关系。

【解答】从图中看出,北欧民居多用松木作为主要建筑材料,说明森林资源丰富,该地气候湿润;民居屋顶坡度大,说明北欧地区冬季多雪,屋脊坡度大是为了使积雪迅速滑落,故选A。

【答题】读懂天气预报是人类生产生活的一项必备技能。

下列天气符号代表的天气与我们的生产生活组合合理的是()A. -高空作业B. -减少出行C. -播种小麦D.-晾晒衣服【答案】B【分析】本题主要考查的是天气符号的差别。

【解答】A表示的是雷雨的天气符号,雷雨天气高空作业容易雷击,选项错误;B表示的是沙尘暴的天气符号,应减少出行,选项正确;C表示的是中雪的天气符号,大雪天气气温较低,不适合播种小麦,选项错误;D表示的是大雨的天气符号,不利于晾晒衣服,选项错误,故选B。

1.【综合题文】地窨(xūn)子是旧时我国东北地区的一种传统民居。

当地居民选取附近有水源的山坡,在山坡上开挖2-3米深的长方形凹地建屋,屋子大半部在地下。

据此完成下面小题。

【答题】与地窨子建筑特点类似的我国传统民居是()A. 吊脚楼B. 碉楼C. 蒙古包D. 窑洞【答案】D【分析】本题主要考查的是传统民居的判别。

【解答】地窨子赫哲语称“胡日布“,是在地下挖出长方形土坑,再立起柱脚,架上高出地面的尖顶支架,覆盖兽皮、土或草而成的穴式房屋;与地窨子建筑特点类似的我国黄土高原地区的窑洞,该民居有冬暖夏凉的优点,故D正确。

故选D。

【答题】地窨子大部分位于地下,有利于()A. 防寒B. 采光C. 通风D. 取水【答案】A【分析】本题主要考查的是聚落与环境的关系。

【解答】“昂库“或“地窨子“一般都是南向开门,里面搭上木板,铺上厚草和兽皮褥子即可住人;冬季寒冷或雨季潮湿的时候,在舍内正中拢起火堆取暖,支起吊锅做饭;地窨子盖造方便,保暖性好,便于防寒,很适合不在一地长期居住和建房技术水平不高的游猎民族冬季使用,但这种房子的耐用性很差,通常每年都要重新翻盖一次。

第四节 世界的聚落一、教材分析本节内容主要包括“聚落的形态”和“世界文化遗产的保护”两部分,主要讲述聚落的形态、聚落与自然环境的关系以及保护世界文化遗产的意义。

聚落分为城市与乡村两大类型。

世界各地的聚落形式多样,但都与当地的自然环境有着很大的协调适应性。

世界文化遗产是前人留下来的宝贵财富,为我们研究人类的文明史,文明史,以及人类与环境间的关系,以及人类与环境间的关系,以及人类与环境间的关系,人地协调发展等有着重大的价值。

人地协调发展等有着重大的价值。

人地协调发展等有着重大的价值。

故本节的故本节的重点是“聚落与自然地理环境的关系”和“世界文化遗产保护的意义”。

聚落形式是学生身边具体的地理事物,所以在教学方法设计上,主要采用了分组合作式的教学形式,启发、引导学生自主学习。

并通过让学生当小老师分组合作式的教学形式,启发、引导学生自主学习。

并通过让学生当小老师,,向其他同学展示个人的想法和小组的讨论结果。

课前准备:把学生分成几个小组,教师提出具体要求,引导学生去发现问题,接着学生按小组合作分析、解决问题。

课前准备提出要求如下:(接着学生按小组合作分析、解决问题。

课前准备提出要求如下:(11)搜集城市与乡村的不同景观图片,分析城市与乡村有何差别;(与乡村的不同景观图片,分析城市与乡村有何差别;(22)搜集民居建筑图片以及当地的自然环境资料,分析形成建筑特色的原因;(及当地的自然环境资料,分析形成建筑特色的原因;(33)了解保护世界文化遗产的重要意义。

二、教学目标1.了解聚落的主要形式及形成发展。

2.掌握聚落的分布、形态与自然环境的关系。

3.了解保护世界文化遗产的重要意义,尊重自然和规律,树立人地协调发展的环境观。

三、本节课的重点、难点聚落的分布、形态与自然环境的关系四、教学方法1、比较法、归纳法:本节课始终以南、北方地区的比较为主线,包括自然环境的比较、人文环境的比较,从图像的比较、归纳,上升为抽象的语言文字描述比较,落实教学内容,列表格归纳知识点。

《人类的聚居地—聚落》知识点解析1.聚落的形态(1)聚落的概念人们集中地居住在一起,就形成了聚落。

(2)聚落的形式聚落的主要形式包括城市和乡村。

①城市Ⅰ定义:人口达到一定规模、主要从事非农业产业活动的居民聚居地。

Ⅱ特点:人口密集,主要从事非农业产业活动,并且对周围地区的发展有显著的促进作用;居住状况相对拥挤,多高层住宅,城市空间利用率高,交通发达。

Ⅲ城市在发展过程中产生的问题:交通拥堵、住房紧张、环境破坏(大气污染、水体污染、噪音污染和生活垃圾污染)等。

Ⅳ解决措施:加强管理和保护,进行合理的规划设计。

②乡村Ⅰ定义:乡村居民的居住地相对分散,分为村庄和集镇。

规模比较小的居民点叫村庄,规模比较大的居民点叫集镇。

Ⅱ特点:居住地相对分散,房屋不高,但经济实用;外围常有大片农田,主要从事农业产业活动;有的集中,有的分散,大多依山傍水,沿河流、山麓或公路分布;许多乡村民居体现了当地的文化习俗和环境特点。

城市和乡村的本质区别谈重点城市和乡村的本质区别是从事的行业不同,城市主要从事非农业产业活动,乡村主要从事农业产业活动。

(3)聚落的演化过程聚落不是固定不变的,它是在不断发展的。

地理位置优越,聚落向前发展的速度越快。

随着经济的发展,乡村聚落人口越来越多,规模越来越大,逐渐发展成为集镇,集镇进一步发展,楼房越来越高,人们由农业生产转向非农业生产,发展成为小城市,并由小城市逐渐向大城市发展。

谈重点城市和乡村的演化一般来说,先有乡村聚落,再有城市聚落。

城市聚落和乡村聚落既有联系又有区别,城市是由乡村发展而来的,在干流与支流汇合处,或河流入海处,往往形成比较大的城市。

(4)聚落形成和发展与自然环境的关系①影响聚落形成和发展的主要因素聚落的形成受地形、气候、水源、交通、资源等条件影响。

谈重点利于聚落形成和发展的条件地形平坦、气候温和、水源丰富、交通便利、自然资源丰富的地区易形成聚落。

②聚落的分布状况在一些河流中下游平原地区、沿海地区,工农业生产比较发达,聚落分布比较密集。