统编版七年级语文下册:我与语文.doc

- 格式:doc

- 大小:26.50 KB

- 文档页数:2

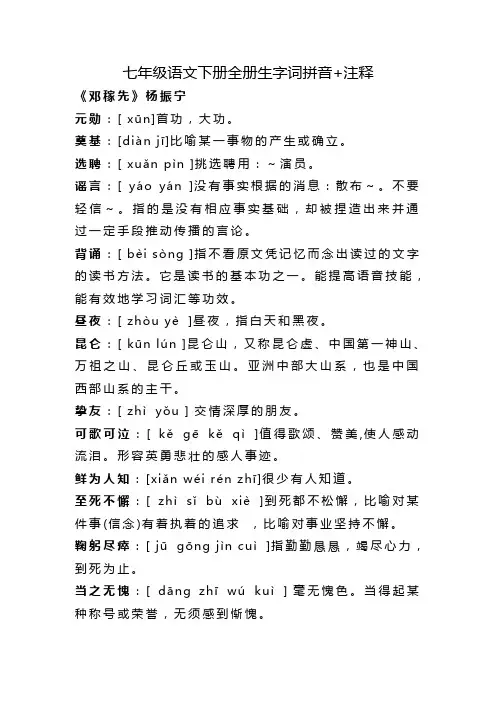

七年级语文下册全册生字词拼音+注释《邓稼先》杨振宁元勋:[ xūn]首功,大功。

奠基:[diàn jī]比喻某一事物的产生或确立。

选聘:[ xuǎn pìn ]挑选聘用:~演员。

谣言:[ yáo yán ]没有事实根据的消息:散布~。

不要轻信~。

指的是没有相应事实基础,却被捏造出来并通过一定手段推动传播的言论。

背诵:[ bèi sòng ]指不看原文凭记忆而念出读过的文字的读书方法。

它是读书的基本功之一。

能提高语音技能,能有效地学习词汇等功效。

昼夜:[ zhòu yè]昼夜,指白天和黑夜。

昆仑:[ kūn lún ]昆仑山,又称昆仑虚、中国第一神山、万祖之山、昆仑丘或玉山。

亚洲中部大山系,也是中国西部山系的主干。

挚友:[ zhìyǒu ] 交情深厚的朋友。

可歌可泣:[ kěgēkěqì]值得歌颂、赞美,使人感动流泪。

形容英勇悲壮的感人事迹。

鲜为人知:[xiǎn wéi rén zhī]很少有人知道。

至死不懈:[ zhìsǐbùxiè]到死都不松懈,比喻对某件事(信念)有着执着的追求,比喻对事业坚持不懈。

鞠躬尽瘁:[ jūgōng jìn cuì]指勤勤恳恳,竭尽心力,到死为止。

当之无愧:[ dāng zhīwúkuì] 毫无愧色。

当得起某种称号或荣誉,无须感到惭愧。

家喻户晓:[ jiāyùhùxiǎo ]家家户户都清楚知道。

形容人人皆知。

锋芒毕露:[ fēng máng bìlù]锐气和才华全都显露出来。

多指人好表现自己。

妇孺皆知:[ fùrújiēzhī]妇女、小孩全都知道。

指众所周知。

《说和做——记闻一多先生言行片段》臧克家梳头:[ shūtóu ]梳理头发。

七年级下册第18课紫藤萝瀑布宗璞教学重难点学习目标诵读品味,体会写景的精妙和作者的感觉,学习借景抒情的写法。

学习借景抒情的写法;理解十多年前紫藤萝的遭遇。

预习部分文题解读紫藤萝是一串串的花,在后面加瀑布二字,激发起读者的阅读兴趣。

从感觉上,垂空而下的紫藤萝从形态上像飞流而下的瀑布,但把“紫藤萝”比作“瀑布”,给静态的“紫藤萝”赋予了动感。

给人的感觉是流动的、奔腾向前的。

从内容上,把紫藤萝比作瀑布,写出紫藤萝开得繁盛、旺盛的特点。

从谋篇布局,文章多处使用这个比喻,以抒发情感。

也和文章多处相照应,结构严谨。

作者简介宗璞,1928年生,女,原名冯钟璞,笔名有任小哲、丰非等。

著名哲学家冯友兰之女,自幼生长于清华园,吸取了中国传统文化与西方文化之精粹,学养深厚,气韵独特。

1951年毕业于清华大学外文系。

曾在中国文联、文艺报等单位工作。

1960年调《世界文学》编辑部。

“文革”前作品主要有短篇小说《红豆》《桃园女儿嫁窝谷》《不沉的湖》《后门》《知音》等,《红豆》曾受到不应有的批判。

“文革”后,有短篇小说《弦上的梦》、中篇小说《三生石》,获全国优秀中短篇小说奖。

1981年北京出版社出版了《宗璞小说散文选》。

后来又抱病奋力创作反映中华民族知识分子命运的长篇小说《野葫芦引》,其第一部《南渡记》已于1987年问世,获得了好评。

她的小说,刻意求新,语言明丽而含蓄,流畅而有余韵,颇具特色。

她的散文情深意长,隽永如水。

写作背景宗璞一家,在'文化大革命'中深受迫害,'焦虑和悲痛'一直压在作者的心头.这篇文章写于1982年5月,当时作者的小弟弟身患绝症,作者非常悲痛(1982年10月小弟病逝),徘徊于庭院中,见一树盛开的紫藤萝花,睹物释怀,由花儿自衰到盛,转悲为喜,感悟到生的美好和生命的永恒,于是写成此文。

课文主题本文通过对紫藤萝花盛开景象的描绘以及对过去遭遇的回忆,告诉人们一个这样的道理:生命的长河是无止境的,一时的不幸不足以使人畏惧人生,要对生命的美好保持坚定的信念,扬起生命的风帆,像紫藤萝花一样,以饱满的生命力,投身到伟大的事业中去,让自己的生命更加绚丽多彩。

统编部编版语文七年级下册语文第二单元教学设计备课组课题授课时间七年级备课组主备人单元(章节)课时执教者5.黄河颂教师复备栏1.词语积累与运用。

2.了解诗人光未然及组诗《黄河大合唱》。

知识与3.了解黄河在中华民族历史上的重要地位和地理位置上的重要技能性。

教学过程与 1.有感情地朗诵诗歌。

2.理解诗歌颂扬黄河、赞颂民族伟大精神目方法的内涵。

标情感态激发学生的民族自豪感与自信心,增强保卫黄河、保卫祖国度与价的决心,培养学生爱国主义情操。

值观1.有感情地朗诵诗歌。

2.理解诗歌颂扬黄河、赞颂民族伟大精神教学重、难点的内涵。

3.理解诗歌借歌颂黄河来歌颂民族伟大精神的内涵.主要教学教法方法学法指导教学辅助手段资料助学法,学生自立合作探究法。

合作探究法,小组会商法,归纳法。

多媒体辅助教学1、教室导入由以下两个活动引入本文教学。

用多媒体播放关于黄河的照片和影像片段,然后请一两个学生代表谈观后感。

2.请两名学生按照课前汇集的资料介绍黄河在中国历史上的重要地位和地理位置的重要性。

二、朗读诗歌,感知内容1.学生初读诗歌,教师提示注意读准下列加点字的读音:2.学生自由朗读,感知诗歌内容,揣摩诗歌的情感。

3.请一两个学生有感情地朗读诗歌。

教师点评,并及时给予朗读指导:1)诗歌分为朗诵词和歌词两大部分,朗诵时应该注意停顿,以示区分。

2)“我站在高山之巅,望黄河滚滚,奔向东南!”一句总领下文,因此停顿要稍长。

后面的四个分句注意重点词语“掀”奔”“劈”的重读,且四句不妨越读越激昂,以施展阐发黄河的气势。

3)“啊!黄河!”重复三次,三个“啊”要读得深厚。

声音稍稍延长,“黄河”要读得高昂,表明在歌颂。

4)最后两句“像你一样的巨大顽强!”充满了战斗的决llMark心,要读得铿锵有力。

5)全诗应读出国难当头,中华民族正处于危机之中的悲壮情怀,读出热血沸腾、壮怀激越的情感。

4.教师范读,学生根据指导反复品读。

三、内容研讨1.这首诗由朗诵词和歌词两部分组成,从全诗来看,朗诵词起什么作用?2.歌词局部,在歌颂黄河之前,对黄河作了一番描绘。

七年级下册第一单元整体教学设计设计背景统编初中语文七年级下册第一单元,选编了一组关于杰出人物的散文和一篇文言文,单元的人文主题是感受杰出人物的非凡气质,唤起对理想的憧憬与追求。

单元要求学习精读的方法,在通览全篇、了解大意的基础上,把握关键语句或段落,字斟句酌,揣摩品味其含义和表达的妙处;注意结合人物生平及其所处时代,透过细节描写,把握人物特征,理解人物的思想感情。

其中,《邓稼先》抒写了邓稼先以身许国、科技创新的巨大贡献;《说和做——记闻一多先生言行片段》展现了闻一多先生学术上沉默专注、革命时无惧生死的爱国热情;《回忆鲁迅先生》(节选)记录了伟大的文学家鲁迅先生可亲、富有人情味的一面;《孙权劝学》则把循循善劝的国君孙权和善读好学的吕蒙呈现给读者。

邓稼先、闻一多、鲁迅、吕蒙等人物,都堪称中华文化历史长廊中的“奇丈夫”,本单元课文从不同角度展现了他们的品格和气质。

单元整体设计的核心任务是“以‘为班级牛人打CALL’为题,写一篇反映同学精神品质的记叙文”。

这一核心任务属于写作,和本单元的课文联系紧密。

学生通过学习四篇课文,感受名人风采,学习课文在篇章结构、言语形式等方面的特点,然后进行写作。

在谋篇布局上,《邓稼先》用六个小标题连缀全篇,多角度组材;《说和做——记闻一多先生言行片段》通篇对举,对比组文;《回忆鲁迅先生》(节选)以空行自然分割,多片段连缀成篇。

学生可以从“篇”的角度学习组材。

从人物描写的角度来看,四篇课文均运用了“以形写神”的方法,有通过语言写精神,如《邓稼先》抓住邓稼先在井下信号失去时“我不能走”这一“语”,表现邓稼先的责任和担当;有通过外貌写精神,如《说和做——记闻一多先生言行片段》写闻一多先生“头发凌乱”这一“貌”,表现闻一多先生专注学术,专心致志;有通过行为写精神,如《回忆鲁迅先生》(节选)写鲁迅先生把书包好后,“拿着剪刀,把捆书的那绳头都剪得整整齐齐”这一“行”,表现鲁迅先生的认真细致。

写作小专题语言简明【写作导航】作文是语言表达的艺术。

鲜活的写作素材、丰富的思想感情和独特的构思固然是一篇好文章的标志,但这一切都离不开语言这一载体。

如果语言表达不准确不简练,会极大地影响文章的表达效果。

那么,如何才能使语言简洁呢?一、删除多余法。

要舍得割爱,要下狠心删除一切可删去的文字。

“句有可削,足见其疏;字不得减,乃知其密。

”鲁迅先生说过:“写完后至少看两遍,竭力将可有可无的字、句、段删去,毫不可惜。

”把句内明显多余或可有可无的字词删去,抓主要内容,避免用词重复、啰嗦。

二、长句化短法。

把长句子改成几个短小的句子,个别词语和标点符号可以改动句意不变,不仅能使语言表达更简练句意更明确,还使语言更活泼表达更自然。

三、推敲词语法。

大文豪列夫·托尔斯泰说:“语言艺术家的技巧就在于寻找唯一需要的词的唯一需要的位置。

”要想使词语简练,还要在用词上进行推敲,尤其是动词、形容词,用词要准确。

四、引用化用法。

诗词典故、名言警句是语言中的精华,它们有的语言凝练含蓄,有的音韵和谐,有的饱含哲理。

在作文中根据主题需要巧妙地引用化用这些诗词警句,不仅使文辞简练,而且增强语言表达力。

五、明确段意法。

一段话都是要表达一个中心意思,如果用一句概括性的语言标示在开头或结尾,然后每句话都围绕这一中心意思逐层写来,能使段意更明确,层次更分明。

六、详略得当法。

整篇文章在材料处理上做到详略得当能突出中心的地方详写,与中心关系不大的略写,与中心无关的不写,这样也会使文章语言简练。

文章应写得含蓄隽永,给读者留有思索的余地。

“简洁是天才的姐妹。

”让我们紧记契诃夫的这一名言,精心锤炼文句,千方百计地在语言简洁上下苦功,像酿造醇厚的美酒那样不掺水分,让人一饮,满口香醇,良久有回味,而不让水分破坏了佳酿的醇美!【例文引路】那束美丽的阳光耀眼的阳光刺穿云层,懒洋洋地躺在我家窗台上。

窗外的芭蕉,已经开花。

它红色的花在阳光的照耀下,显得更加娇艳。

统编教材(部编人教版)七年级下册语文全套单元作文教学设计附例文目录第1单元《写出人物精神》教学设计 (1)第2单元《学习抒情》教案设计 (9)第3单元《抓住细节》教学设计 (22)第4单元《怎样选材》教学设计 (33)第5单元《文从字顺》教学设计 (40)第6单元《语言简明》教案设计 (47)第1单元《写出人物精神》教学设计【教材分析】本单元的主题是讲述名人的故事,引导学生感受名人的风采。

同时要突出读写结合,把阅读教学与“写出人物的精神”的写作教学结合起来,围绕人物描写,读中有写,写中有读。

【学情分析】写人记事文章是初一学生学习写作的重点,在七年级上册的第三单元写作中,我们学习了“写人要抓住特点”,本课将在此基础上继续学习,如何深入到写出人物精神。

【教学目标】1.引导学生运用对比、描写、用议论或抒情句点睛等方法来写出人物的外在特点和内在精神。

并培养良好的写作习惯。

2.读写结合,从课文中学习写出人物精神的方法并运用到作文实践中。

3.引导学生用心了解和理解身边的每一个人,捕捉美好的有趣的、有意义的瞬间,记录自己的感受和体验。

【教学重点】引导学生运用对比、描写、用议论或抒情句点睛等方法来写出人物的外在特点和内在精神。

【教学难点】引导学生把握人物外在特点和人物内在精神的关系。

【教学过程】课前准备:1. 回顾七年级上学期学习过的内容《写人要抓住特点》:写人有一些常见的方法,如外貌描写、语言描写、动作描写、神态描写等,记录下来写在笔记本上,作为自己的知识储备。

2、回忆本单元前几课的内容,尝试自己归纳总结一下写人的方法,比如《邓稼先》一文中将邓稼先与奥本海默作对比的手法。

为本单元的写作做好准备。

一、导入交流学生们的课前准备中的知识储备,说一说大家认为该如何写出一个有特点的人。

——运用各种人物描写的方法,从外貌、语言、动作、心理等各个角度进行详细的描写。

除了外在特点,还需要写出人物的内在精神,也就是人的思想、气质、品格、个性等等。

我与语文

我和语文可谓是有着千丝万缕的关系,这得从我小时候说起。

小时候的我犹爱爱电视,但不只看人,我看的是屏幕下方的字。

因此,尽管年纪不大,我认识的字却不少。

当我妈限制我看电视时,我又爱上了看书,从书中,我懂得了真善美,知道了许许多多等待我们去探究的事。

我什么书都会看,但我从不懂得感受书中优美的文字,所以,老师点评我的作文时,说过,叙事精彩,话语流利,但并不美。

这句话给我影响很大,之后看书有点“强迫性”的看那些写景的文章。

尽管看过后,水平有些提高,不过写景的作文一直是我的难题。

因作文的关系,我爱上了语文。

语文并不是我想得那么简单,它拥有无穷的奥秘,每个字都有它存在的特点。

让我记忆犹新的是华佗故居成列馆的事。

这说的是一个外国参观团慕名来故居参观,见陈列的匾额上书写着四个大字:“华佗再见”。

外国朋友问翻译这是什么意思。

翻译就用英语给他们解释,“这是中国的四个汉字,意思是‘拜拜,华佗!’”外国朋友听了很奇怪:华佗这么伟大,为什么要和他说再见呢?翻译也摇头不知为何。

其实这里的“华佗再见”就是“华佗在现”的意思,表示故居陈列馆形象的反映了华佗生前的情况。

见,相当于现代汉语中的“现”。

这种现象在古汉语中叫通假,就是本来该用这个字而错用了另一个字来代替。

从前的我不喜欢文言文,自从看了这个故事后才感到我国汉字的奥妙。

我的字写得不好,错别字也有很多,但以前的我并不重视这个问题,那时,我认为是人就会写错字,这没什么大不了的。

后来,我发现错别字会影响人际关系,闹出笑话。

所以我下定决心,要改正错别字。

我发现写错字的原因有:一是形式错误,包括部件相似;二是同音错误。

因此,要避免写错别字就要学会区别形似字,学会区别同音字。

发现这个规律后,我写错字明显减少,连做事业细心起来。

语文改变了我,我也喜欢语文,相信语文在我以后的人生道路定会起到不小的作用吧!。