第五章 经济学“本土化”实验(上)——经济转型、经济发展

- 格式:ppt

- 大小:291.00 KB

- 文档页数:23

第10课影响世界的工业革命1.关于工业革命发生的原因,有学者提出工业革命表面看来仅仅是经济和技术问题,实际却是非常复杂的政治、社会和文化大变动问题。

这意在说明( )A.技术进步发挥决定作用B.科学理论推动工业革命发生C.多重因素促成工业革命D.社会环境的变化是根本因素2.马克连在《世界文明史》中写道:“就某一方面条件,或某些条件来说,在欧洲大陆也有比英国更好的国家——如荷兰和法国,但是没有哪个国家具有英国这样好的综合条件。

”下列选项可以作为英国首先爆发工业革命的条件的是( )A.圈地运动提供了国内市场和自由劳动力B.工厂制度广泛推行有利于资本大量积累C.英国率先实现科技与生产的紧密结合3.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》一书中写道:“1763年,格拉斯哥大学的技师詹姆斯·瓦特开始改进纽科门的蒸汽机。

他同制造商马修·博尔顿结成事业上的伙伴关系,博尔顿为相当昂贵的实验和初始的模型筹措资金。

”该材料主要反映( )A.科技是第一生产力B.科技推动资本主义经济的发展C.生产与科技真正结合D.技术只有同商业结合,才能爆发出巨大的生产力4.19世纪60年代以来,美国鼓励移民政策不仅充实了劳动力资源,还带来了先进的技术。

《宅地法》颁布后,国内市场达到了最大范围,国内贸易大约等于对外贸易的20倍。

国会通过了《哈奇法案》,为各州大学提供科学实验基金。

这一系列措施( )A.确立了美国霸主地位 B.促进了科学技术进步C.完善了美国政治制度 D.推动了美国的工业化5.第二次工业革命中,西门子研制出发电机,后来出现实际可用的发电机和电动机,德国人卡尔·本茨、狄赛尔相继发明内燃机、高效内燃机,随后便出现装载内燃机的各种运输工具。

这本质上反映了第二次科技革命的特点之一是( )A.发明产生需要 B.这次革命以德为核心C.需要产生发明 D.科技与生产紧密结合6.美国学者R.R.帕尔默曾说:“生产力变革与革命力量交织,促使‘自由主义’这个词在英语中第一次出现于1819年;‘激进主义’出现于1820年;‘社会主义’‘保守主义’‘个人主义’‘立宪主义’……这些词都出现于19世纪30年代。

世界经济转型调整趋势及战略应对研究 (上下试题全)————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:2世界经济转型调整趋势及战略应对研究(上)试卷[考试时限]:60分钟00 49 29 [分数]:83分1、世界经济增速放缓将影响外需市场。

正确错误2、页岩气是一种储存于页岩(属于沉积岩)中的非常规天然气,成份以乙烷为主。

正确错误3、页岩气不会取代近年发展缓慢的可再生能源产业。

正确错误4、本课程认为,新兴市场国家自身存在的结构性问题滞缓了经济复苏步伐。

正确错误5、页岩气产业有助于美国再工业化进程,并推动经济与就业增长。

正确错误6、本课程认为,金融危机会改变世界经济增长趋势。

正确错误7、国际金融危机爆发之后,发达经济体的“新常态”是低增长,低债务。

正确错误8、从2009年金融危机爆发以来,发达经济体的这种经济低增长的态势,拖累了全球经济增速,显著放缓。

正确错误9、未来较长时期主要新兴市场国家经济增速缓慢也将成为常态。

正确错误10、中国是最早在页岩气大规模生产和应用的国家。

正确错误11、页岩气革命增加了全球的能源供给,对国际能源价格造成了下行的压力。

作为能源进口大国,我国将有更多的能源供应可供选择。

正确错误12、()是最早在页岩气这个技术上取得突破的国家。

英国美国伊拉克日本13、国际金融危机和欧债危机爆发后,发达经济体陷入()的“新常态”。

高增长、高债务低增长、低债务低增长、高债务高增长、低债务14、世界第一出口大国是()。

印度中国墨西哥日本15、据国际货币基金组织对过去历次金融危机的研究表明,危机结束后的中期内,增长速度比趋势线平均要低()。

20%5%30%10%16、本课程提到,至2015年页岩气将为美国国内GDP贡献1180亿美元约占总量的()。

10%5%1%0.7%17、1992-2001年,全球经济年均增速为()。

区域经济学主讲教师:韩淑梅吉林工商学院教案(首页)2016 —2017 学年第一学期第一导论教学具体内容:第一章导论第一节区域经济学的基本概念一、传统意义上的区域区域:不同学科的不同理解自然地理学:自然区域政治学:行政区域社会学:具有相同语言、相同信仰和民族特征的人类社会聚落经济学:经济学将区域视为由人的经济活动所造成的、具有特定地域特征的经济社会综合体不同学科理解的共同点:区域是一个空间的概念,是人们对客观存在的某种活动空间分异规律的一种认识。

二、区域经济学研究的区域经济区域:经济区域是人的经济活动所造就的、围绕经济中心而客观存在的、具有特定地域构成要素并且不可无限分割的经济社会综合体经济区域特点:1、经济区域首先是一定范围的地域空间。

2、经济区域能够独立地存在和发展3、任一经济区域都要在更大范围的区域系统中担当某种专业化分工的职能。

区域经济学研究的区域:经济区域一般说来可从两个层面来理解:国内与国际。

一国范围内由不同经济区域构成;世界经济由不同经济区域构成。

划分经济区域的方法:1.按照同一性或均质性的原则进行的划分2.按照功能划分3.按管理职能的划分十大经济区域东北区(辽、吉、黑)、华北区(京、津、冀、晋、鲁)、华东区(沪、苏、浙、皖、赣、闽、台)、华中区(豫、鄂、湘)、华南区(粤、桂、琼、港、澳)、西南区(川、滇、黔)、西北区(陕、甘、青、宁)、内蒙古区、新疆区、西藏区。

三大经济区域东部地区(12省市区辽、冀、京、津、鲁、苏、浙、沪、闽、粤、桂、琼)中部地区(9省吉、黑、蒙、豫、晋、鄂、皖、赣、湘)西部地区(10省市区渝、川、黔、滇、藏、陕、甘、青、宁、新)三、区域经济学狭义的区域经济学:研究区域经济发展和区际关系的科学。

广义的区域经济学:研究区域经济发展一般规律的科学四、区域开发定义:是人类开发利用各种资源、谋求区域经济增长和区域经济发展的过程。

影响:该主观行为如果是科学合理的,就会促进区域经济的发展,如果是伪科学的、不合理的,就会限制区域经济的发展。

第一章法经济学概述学习目标:1.掌握法经济学的称谓和含义。

2.掌握法经济学的形成、发展。

3.掌握法经济学研究框架、研究意义和研究方法。

“正义的第二种涵义——也许是最普通的涵义——是效益。

……只要稍作反思,我们就会毫不惊奇地发现:在一个资源稀缺的世界里,浪费是一种不道德的行为。

……读者必须牢记:经济学后面还有正义。

法律的经济分析的解释力和改进力都可能具有广泛的限制。

然而,经济学总是可以通过向社会表明为取得非经济的正义理想所应作的让步而阐明各种价值。

对正义的要求绝不能独立于这种要求所应付出的代价。

”——理查德·A·波斯纳(Richard A.Posner)第一节法经济学的理论渊源和形成一、萌芽、孕育阶段法律中的经济分析方法和经济学家对法律分析早期融合;18世纪的法与经济的融合亚当·斯密,贝卡利亚,边沁;20世纪20年代,美国制度经济学派的主要代表康芒斯。

二、形成、普及阶段经济学和法学的真正结合始于20世纪20年代末到30年代初推动力由美国著名法学家弗兰克和卢埃林发起的法律现实主义运动;由于1929年至1933年世界经济大危机的冲击给许多国家的经济学家、法学家所带来的思考:市场并非万能,需要政府运用“看得见的手”来干预经济生活,市场失灵需要进行法律救济。

法经济学的初步形成:20世纪60年代标志:芝加哥大学法学院《法与经济学》杂志的创刊(1958年);科斯1960年发表的论文《社会成本问题》法经济学学派的真正树立标志:波斯纳在1973年出版的《法律的经济分析》,从法理学的高度,对法律的经济分析学说进行了总结和概括,确立了法经济学的范畴和理论体系。

法经济学是分析作为经济增长内生变量的法律制度的变迁对经济运行的重要影响,并在此基础上坚持效率、效益和公平、正义有机结合、交替循环上升的法律价值观,结合本土具体的、动态的社会规范,主要运用经济学的原理和方法来研究法律规则和法律制度的形成、结构、成本——收益,从而实现正义的三个基本成分——安全、自由、平等的合理平衡,以及正义和秩序有效协调的一门交叉性学科。

经济学视角下的社会经济转型与发展社会经济转型与发展是当今世界各国普遍关注的议题之一。

在经济学视角下,社会经济转型与发展涉及到经济结构的调整、产业升级和经济增长等方面,对国家和地区的发展具有重要意义。

一、经济结构调整与社会经济转型社会经济转型首先涉及到经济结构的调整。

传统的农业经济逐渐向工业化和服务业转型发展。

以中国为例,改革开放以来,中国经济实现了从农业经济向以工业和服务业为主的现代工业体系的转型,取得了令世界瞩目的成就。

经济结构的调整对于推动经济的发展具有重要作用,可以提高资源配置的效率,提升经济的竞争力。

二、产业升级与社会经济转型产业升级是社会经济转型的重要方面。

随着技术的进步和科技创新的不断推动,传统产业逐渐向高附加值和知识密集型的产业转型。

例如,信息技术的发展催生了互联网产业的兴起,对传统经济产生了深刻的影响,推动了经济转型和创新发展。

同时,产业升级还能够提升劳动生产率,改善劳动力就业结构,实现经济的可持续发展。

三、经济增长与社会经济转型经济增长是社会经济转型的巨大动力。

经济学家认为,经济增长是实现国家和地区发展的基础,对于推动社会经济转型具有重要意义。

通过提高劳动力素质、改进科技创新、扩大投资规模等方式,能够实现经济的高速增长。

经济增长不仅促进了就业率的提高,还能够刺激消费和投资需求,推动社会经济向更高水平发展。

四、政府政策与社会经济转型在社会经济转型与发展的过程中,政府的主导作用不可忽视。

政府通过采取适当的宏观调控政策、加强产业政策和创新政策的引导,能够有效推动社会经济的转型升级。

同时,政府还应加强社会保障体系的建设,提高人民群众的获得感和幸福感,推动社会经济的可持续发展。

五、全球化与社会经济转型经济全球化是社会经济转型不可忽视的驱动力。

全球化促进了不同国家和地区之间的联系和交流,加速了技术和知识的传播,推动了社会经济转型。

国际贸易的发展使得各国家和地区能够充分利用各自的资源和优势,实现互利共赢。

经济学的科学发展观论文当前中国要全面落实科学的发展观,实现经济的可持续发展,解决“国有企业改革”、“转型期中国宏观调控与金融改革”、“政府行为对经济转型与发展的影响”和“中国农村经济的转型与发展”等一系列重大理论问题。

作为指导经济改革的“中国经济学”的社会需求更加广泛,重要性也更加突出。

然而经济理论界对“中国经济学”的认识既不明确也不统一,普遍存在滥用和误用的倾向。

这势必严重影响我国不断深化的经济改革实践,也直接关系到经济学在我国的研究和发展,客观的现实呼唤着要澄清对“中国经济学”的种种误解。

本文无意全面商讨有关“中国经济学”不同见解,而是试图通过若干典型观点探讨“中国经济学”的正确理解和定位问题。

我国已故著名经济学家王亚南,1940年在《政治经济学在中国》一文中首次提出了“中国经济学”这个术语,并根据这一思想写出了《中国经济原论》(后修订本改名《中国半封建半殖民地经济形态研究》)。

应当说,无论是从提出“中国经济学”的初衷,还是从《中国经济原论》的思想,或是从经济学本身的学科性质来看,探讨中国经济问题的“中国经济学”,都具有特定的固有涵义。

从20世纪90年代中期后开展相关讨论以来的有关文献看,关于“中国经济学”有两种对立的看法,否认“中国经济学”的存在为“少数派”;主张建立“中国经济学”的是“多数派”。

赞成建立“中国经济学”的“多数派”,相同点是都主张从中国的历史、文化和现实出发进行基本理论的创新,实现经济学的中国化或本土化;不同点是对“中国经济学”的具体理解,有“窄派”和“宽派”两种观点。

以刘诗白、洪银兴为代表的“窄派”认为,“中国经济学”是社会主义政治经济学或社会主义理论经济学;以于光远、谷书堂为代表的“宽派”则认为,“中国经济学”是研究社会主义经济问题的所有理论经济学和应用经济学。

中国现阶段,从科学发展观的视角,究竟有没有以及需不需要“中国经济学”呢?事物具有个性。

每个国家的经济问题,都具有不同于其它国家的差异性。

任务1 明确经济学的对象、内容与分析工具二. 业务技能自测(一)分析判断技能题: (请判断下列命题的正确或错误, 正确的打“√”, 错误的打“×”)。

1. 微观经济学要解决的问题是资源配置问题。

(√)2. 个人和家庭是经济中的消费者, 是企业的顾客。

(√)3.企业又称厂商, 是经济中的生产者, 是指生产制造企业, 不包括贸易企业, 比如, 商场超市。

(×)4. 经济学研究的企业不包括个人企业即个体户。

(×)5. 一个经济理论的表达, 只能用文字来叙述, 而不能用图表来表达。

(×)(二)单项选择题(只有一个是正确的, 错选或多选为答错)1. 资源稀缺性是指( B )A. 世界上资源最终会由于人们生产更多的物品而消耗光B.相对于人们无穷的欲望而言, 资源总是不足的C. 生产某种物品所需资源的绝对数量很少D. 资源必须保留给下一代。

2. 微观经济学的中心理论是( B )A. 失业与通货膨胀理论B. 价格理论C. 国民收入决定理论D. 经济周期与经济增长理论。

3. 下列问题中属于微观经济学研究的是( A )A. 橘子汁价格下降的原因B. 物价水平下降的原因C. 政府预算赤字对通货膨胀的影响D. 国民生产总值的决定。

4. 研究个别居民、家庭和企业经营决策的经济学称为( B )A. 宏观经济学B. 微观经济学C. 中观经济学D. 区域经济学5. 宏观经济学的中心理论是( C )A. 失业与通货膨胀理论B. 价格理论C. 国民收入决定理论D. 经济周期与经济增长理论。

(三)多项选择题(两个以上, 错选、少选或多选为答错)1. 人类社会活动的基本经济问题( A.B.C )。

A. 生产什么和生产多少B. 如何生产C. 为谁生产D. 规模经济生产2. 现代市场经济制度是指( A.B、C )。

A. 计划经济制度B. 市场经济制度C. 混合经济制度D. 产业经济制度(四)分析题1. 不同的经济制度在资源配置的方式上有什么不同?考虑在家庭、校园、饮食业和部队里是怎样解决资源配置的?答: 计划经济主要是通过中央计划机构层层下达指令性计划指标来配置资源;市场经济主要通过市场价格机制配置资源。

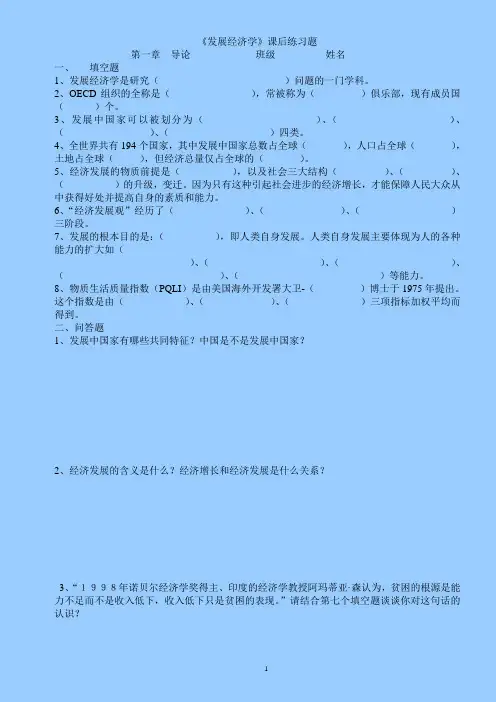

《发展经济学》课后练习题第一章导论班级__________姓名_____________一、填空题1、发展经济学是研究()问题的一门学科。

2、OECD组织的全称是(),常被称为()俱乐部,现有成员国()个。

3、发展中国家可以被划分为()、()、()、()四类。

4、全世界共有194个国家,其中发展中国家总数占全球(),人口占全球(),土地占全球(),但经济总量仅占全球的()。

5、经济发展的物质前提是(),以及社会三大结构()、()、()的升级,变迁。

因为只有这种引起社会进步的经济增长,才能保障人民大众从中获得好处并提高自身的素质和能力。

6、“经济发展观”经历了()、()、()三阶段。

7、发展的根本目的是:(),即人类自身发展。

人类自身发展主要体现为人的各种能力的扩大如()、()、()、()、()等能力。

8、物质生活质量指数(PQLI)是由美国海外开发署大卫-()博士于1975年提出。

这个指数是由()、()、()三项指标加权平均而得到。

二、问答题1、发展中国家有哪些共同特征?中国是不是发展中国家?2、经济发展的含义是什么?经济增长和经济发展是什么关系?3、“1998年诺贝尔经济学奖得主、印度的经济学教授阿玛蒂亚·森认为,贫困的根源是能力不足而不是收入低下,收入低下只是贫困的表现。

”请结合第七个填空题谈谈你对这句话的认识?第二章学科发展史班级__________姓名_____________一、填空题1、亚当-斯密认为生产率高低主要取决于(),社会分工之所以能提高生产效率,是由于()()()。

2、亚当-斯密认为市场机制的基础建立在人的()本性以及由此产生的()性和公平竞争,所以配置资源的效率很高。

3、马尔萨斯的()需求思想一直未引起同代人的重视,直到20世纪30年代这一思想才被凯恩斯发扬光大。

4、熊彼特意义上的创新包括(),(),生产一种新产品,(),()。

5、熊彼特认为企业家进行创新的动力是()和()。

17外商在华本土化战略的实施与管理■郭 斌 兰州博文科技学院摘 要:在新时代的发展中,各国企业在本国发展逐渐趋于饱和的情况下,开始寻求跨国发展。

21世纪以来,跨国企业在调整国际战略之后,体现了两个主要的特点,分别是全球一体化和本土化。

而本土化战略是实现全球一体化的重要途径,所以大多数外商在华发展的过程中,都将本土化战略作为企业发展的重要战略加以执行。

另外,随着我国改革开放程度的不断加大,外商在华投资力度不断增加,对于本土化战略的实施与管理也更为重视。

关键词:外商;在华;本土化战略;实施;管理近年来,我国改革开放程度不断加深,特别是在加入世贸组织之后,正在进一步深入履行入世承诺,因此吸引了更多外商在华投资。

我国拥有广阔的消费市场,因而外商对于我国市场的重视程度也在不断提高。

为了在华取得更好的发展,外商纷纷选择制定和执行本土化战略。

本土化战略指的是外商进入本国后,适应当地的文化习俗和意识形态,全面融入本国环境。

通过本土化战略,提高企业产品服务与我国市场需求的契合度,从而取得更好的发展空间和发展前景。

一、外商在华本土化战略的主要动因1.获得政府支持信任我国是一个发展中国家,长期处于经济转型发展阶段。

外商在进入我国的过程中,需要获得政府的支持和认可,才能够在国内市场取得更好的生存空间和发展前景。

目前,我国市场总体情况与国际市场仍有较大不同,在规范性方面有一定差异。

因此对于外商企业来说,在人力资源、税收减免、经营许可、市场经济等方面,都会面临政府部门较严的约束和监管。

因此,如果外商仍旧采用母国的经营模式、操作方式等,那么其在政府影响力较强的国内市场中,立足与发展都会受到较大的限制。

所以,外商在进入我国市场的过程中,必须实行本土化转变,确保各项经营活动符合我国政府相关要求,对各项政策、规则都要理解尊重,执行适应性的发展战略,以获取经营发展的许可。

2.增强文化市场适应能力我国的发展历史非常久远,在习俗、传统、文化和消费习惯等方面都具有独特的特点。

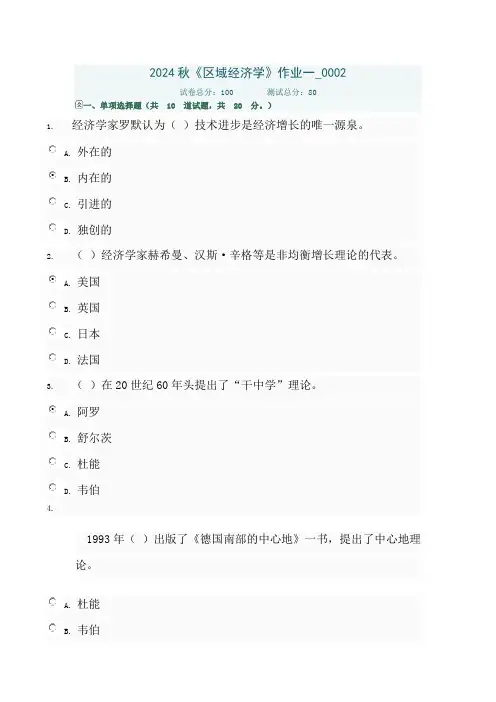

2024秋《区域经济学》作业一_0002试卷总分:100 测试总分:80一、单项选择题(共10 道试题,共20 分。

)1. 经济学家罗默认为()技术进步是经济增长的唯一源泉。

A. 外在的B. 内在的C. 引进的D. 独创的2. ()经济学家赫希曼、汉斯·辛格等是非均衡增长理论的代表。

A. 美国B. 英国C. 日本D. 法国3. ()在20世纪60年头提出了“干中学”理论。

A. 阿罗B. 舒尔茨C. 杜能D. 韦伯4.1993年()出版了《德国南部的中心地》一书,提出了中心地理论。

A. 杜能B. 韦伯C. 胡佛D.克里斯塔勒5. 社会生产的最基本的要素就是人力和()。

A. 物产B. 物力C. 资源D. 技术6.区域经济学具有很强的()。

A. 独立性B. 学问性C. 综合性D. 应用性7.区域经济学是治病的科学,这是对区域经济学()的深刻总结。

A. 好用性B. 学问性C. 应用性D. 综合性8.在区域经济的环境条件下,()是相当重要的一个方面,它与自然资源环境、人力资源环境一起构成了区域经济发展所必备的三大环境。

A. 条件B. 制度C. 政治D. 经济9. 区域经济学是一门()学科。

A. 好用性B. 应用性C. 综合性D. 实践性10. ()是探讨区域经济发展一般规律的科学。

A. 社会学B. 区域经济学C. 政治学D. 经济学二、多项选择题(共10 道试题,共40 分。

)1. 古典经济学家普遍认为()是促进经济增长的主要缘由。

A. 储蓄B. 工资C. 资本积累D. 通货膨胀E.技术2.连锁效应包括:()。

A. 前向关联效应B. 后向关联效应C. 旁侧关联效应D. 中间关联效应E. 后进关联效应3.区域经济发展包括()等在内的更为宽泛,更为深刻的过程。

A. 经济增长B. 结构升级C. 技术创新D. 社会进步E.人民福利提高4.区域经济学理论体系分为三个部分即()。

A. 区域发展理论B. 区域关系理论C. 区域空间理论D. 区域政策理论E. 区域贸易理论5.德国学者()等创立了古典区位理论。

世界经济转型调整趋势及战略应对研究(上)试卷[考试时限]:60分钟00 49 29 [分数]:83分1、世界经济增速放缓将影响外需市场。

正确错误2、页岩气是一种储存于页岩(属于沉积岩)中的非常规天然气,成份以乙烷为主。

正确错误3、页岩气不会取代近年发展缓慢的可再生能源产业。

正确错误4、本课程认为,新兴市场国家自身存在的结构性问题滞缓了经济复苏步伐。

正确错误5、页岩气产业有助于美国再工业化进程,并推动经济与就业增长。

正确错误6、本课程认为,金融危机会改变世界经济增长趋势。

正确错误7、国际金融危机爆发之后,发达经济体的“新常态”是低增长,低债务。

正确错误8、从2009年金融危机爆发以来,发达经济体的这种经济低增长的态势,拖累了全球经济增速,显著放缓。

正确错误9、未来较长时期主要新兴市场国家经济增速缓慢也将成为常态。

正确错误10、中国是最早在页岩气大规模生产和应用的国家。

正确错误11、页岩气革命增加了全球的能源供给,对国际能源价格造成了下行的压力。

作为能源进口大国,我国将有更多的能源供应可供选择。

正确错误12、()是最早在页岩气这个技术上取得突破的国家。

英国美国伊拉克日本13、国际金融危机和欧债危机爆发后,发达经济体陷入()的“新常态”。

高增长、高债务低增长、低债务低增长、高债务高增长、低债务14、世界第一出口大国是()。

印度中国墨西哥日本15、据国际货币基金组织对过去历次金融危机的研究表明,危机结束后的中期内,增长速度比趋势线平均要低()。

20%5%30%10%16、本课程提到,至2015年页岩气将为美国国内GDP贡献1180亿美元约占总量的()。

10%5%1%0.7%17、1992-2001年,全球经济年均增速为()。

3.3%4.3%3.5%4.5%18、金融危机先是从()的次贷危机爆发开始,其次逐渐波及到欧洲,波及到其他国家。

美国英国法国中国19、“新兴市场国家自身存在的结构性问题滞缓了经济复苏步伐”这是经济放缓的()。

吉林工商学院教案区域经济学主讲教师:***吉林工商学院教案(首页)导论教学具体内容:第一章导论第一节区域经济学的基本概念一、传统意义上的区域区域:不同学科的不同理解自然地理学:自然区域政治学:行政区域社会学:具有相同语言、相同信仰和民族特征的人类社会聚落经济学:经济学将区域视为由人的经济活动所造成的、具有特定地域特征的经济社会综合体不同学科理解的共同点:区域是一个空间的概念,是人们对客观存在的某种活动空间分异规律的一种认识。

二、区域经济学研究的区域经济区域:经济区域是人的经济活动所造就的、围绕经济中心而客观存在的、具有特定地域构成要素并且不可无限分割的经济社会综合体经济区域特点:1、经济区域首先是一定范围的地域空间。

2、经济区域能够独立地存在和发展3、任一经济区域都要在更大范围的区域系统中担当某种专业化分工的职能。

区域经济学研究的区域:经济区域一般说来可从两个层面来理解:国内与国际。

一国范围内由不同经济区域构成;世界经济由不同经济区域构成。

划分经济区域的方法:1.按照同一性或均质性的原则进行的划分2.按照功能划分3.按管理职能的划分十大经济区域东北区(辽、吉、黑)、华北区(京、津、冀、晋、鲁)、华东区(沪、苏、浙、皖、赣、闽、台)、华中区(豫、鄂、湘)、华南区(粤、桂、琼、港、澳)、西南区(川、滇、黔)、西北区(陕、甘、青、宁)、内蒙古区、新疆区、西藏区。

三大经济区域东部地区(12省市区辽、冀、京、津、鲁、苏、浙、沪、闽、粤、桂、琼)中部地区(9省吉、黑、蒙、豫、晋、鄂、皖、赣、湘)西部地区(10省市区渝、川、黔、滇、藏、陕、甘、青、宁、新)三、区域经济学狭义的区域经济学:研究区域经济发展和区际关系的科学。

广义的区域经济学:研究区域经济发展一般规律的科学四、区域开发❖定义:是人类开发利用各种资源、谋求区域经济增长和区域经济发展的过程。

❖影响:该主观行为如果是科学合理的,就会促进区域经济的发展,如果是伪科学的、不合理的,就会限制区域经济的发展。

经济转型若干重要规律及其内在关系探讨摘要:研究世界经济发展史可以发现,经济转型具有明显的规律性。

首先,国家或地区的基本制度不同,决定了它们选择不同的经济转型路径。

其次,技术创新带动产业结构升级,而破坏性创新对于产业结构优化升级更加具有显著的促进作用。

第三,区域经济发展不平衡,要求发展中国家采用不平衡发展战略与统筹协调战略,以促进各地区与各类市场相对均衡发展。

关键词:制度决定转型路径;技术创新带动产业升级;区域经济非均衡发展abstract: studying economy in the world development history can discover, the economy transformation has obvious regulation. first, the basic system of nation or region is different, come to a decision they choose different of the economy transform path. secondly, the technique innovation arouses an industrial structure to get stripe, while the destructiveness innovation turn to get stripe to have to show promoting of zhao more to the excellent industrial structure of function. the third, the district economy develops unbalance and request developing country to adopt an unbalance development the strategy and orchestration moderate strategy with promote everyplace the area and each kind of market is opposite balanced to develop.key words: the system decides to transform path; the technique innovation arouses an industrial upgrading; the district economy is not- balanced to develop.基金课题:本文系中共江苏省委党校2010年度社科基金规划课题的阶段性研究成果。

发展经济学的起源与演变一、历史与现状——发展经济学的起源和发展历程发展经济学作为一门新兴的学科,其起源可以追溯到19世纪中期。

当时,随着工业化进程的加速,社会生产力和社会科学的发展,经济学也不断得到壮大和发展。

在这个时期中,经济学家开始关注和探讨贫穷国家和地区的发展问题,而这就是发展经济学的起源。

随着时间的推移,发展经济学经历了不断的演变和发展。

经济学者们提出了不同的理论和研究方向,不断探寻经济发展的规律和路径。

从经济增长到经济发展、到可持续发展,发展经济学的研究内容不断拓展,而且在这个过程中,不同学派和理论也在脉络中不断博弈、交织和竞争。

因此,本篇论文将从以下五个方面来展开分析和讨论发展经济学的历史和现状:1.从贫穷国家到经济体系的研究2.新制度经济学的兴起3.以人为本的发展经济学4.可持续发展的研究5.发展与全球化的关系二、从实践到理论——发展经济学的案例分析为了更好的了解发展经济学在实践中的应用,我们将通过以下五个具体案例来进行分析和研究:1.中国的经济发展2.印度的低收入阶层融入经济体系3.非洲传统社区经济的升级4.全球气候变化与低碳经济5.全球化和发展的冲突三、历史与现状1.从贫穷国家到经济体系的研究发展经济学起源于对贫穷国家的研究。

20世纪40年代,这一学科开始发展,主要关注经济增长和工业化问题。

与此同时,维也纳学派和凯恩斯主义普及,流行起来的一种发展经济学理论是这些国家可以跟随现代工业化国家的道路发展,进而实现经济繁荣。

然而,这种理论没有考虑到这些穷国之间的经济差异和社会差异,最终导致很多社会经济问题没有得到解决。

在20世纪60年代,传统的发展经济学开始遇到了很多批评和挑战。

有很多学者认为,发展经济学研究忽视了物质和能源资源的限制,不考虑导致发展停滞的内部不平等和外部依赖性。

因此,在20世纪70年代,发展经济学学者开始将注意力从经济增长转移到更全面的发展问题,包括贫困、社会福利等。

《经济学前沿》课程教学大纲课程编码:12020401H301课程性质:专业选修课学分:2课时:16+16开课学期:6适用专业:国际经济与贸易一、课程简介《经济学前沿专题》是商科类专业高年级学生的专业拓展课程。

其主要内容包括:经济学最新的理论发展,经济学相关理论的创新,空间经济学和新经济地理学的发展及其理论上的完善;本专题研究系统总结了21世纪中国经济学的发展,对中国经济学理论体系的创新,中国区域经济协调发展,区域规划和区域政策等进行了系统的总结和理论概括;在借鉴国际经济学研究方法与模型的基础上,总结出适合研究中国区域经济发展的方法,及目前国内经济学研究中最新的方法与模型。

学习市场调查分析的先行课程为西方经济学、统计学和基础会计学;后续课程包含投资学和资产评估学等课程。

二、教学目标经济学前沿更加关注中观经济学,以欠发达地区为研究起点,学会使用实证研究,对中国区域经济发展的成果进行分析。

特别研究进入“十三五”时期以来,区域规划和指导意见性的文件,如“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带发展战略、“三大战略”等区域发展的政策体系。

因此,高年级学生的研究要更多地关注我国区域经济发展中的新问题、新对策和新方向,侧重于对中国区域经济发展战略、地方区域发展和产业布局等问题,在区域协调和区域经济一体化等方面投入一定的的学习精力,以提高学生观察、思考、分析和解决问题能力。

通过本课程学习将使学生达到以下目标:(一)指导学生对所学知识进行科学有效地整合;(二)实现“几个结合”,帮助学生正确理解后续课程;(三)初步培养良好的科研作风;(四)帮助学生发掘和发挥自己的特长;(五)为撰写毕业论文打基础。

本课程的重点为:区域经济学的理论发展,区域经济学相关理论的创新,空间经济学和新经济地理学的发展及其理论上的完善;21世纪中国区域经济学的发展,中国区域经济协调发展,区域规划和区域政策等理论;国际区域经济学研究方法与模型等。

难点:计量经济分析、时间序列分析,区域数据分析。