化学平衡的移动教案【复习准备】

- 格式:doc

- 大小:92.00 KB

- 文档页数:27

初中化学平衡移动教案教学内容:化学平衡移动教学目标:1. 了解化学平衡移动的概念。

2. 掌握平衡常数的计算方法。

3. 掌握鲍尔-冯-布劳克方程的应用。

4. 能够利用化学平衡移动的知识解决相关问题。

教学重点:1. 化学平衡移动的概念。

2. 平衡常数的计算方法。

3. 鲍尔-冯-布劳克方程的应用。

教学难点:1. 掌握鲍尔-冯-布劳克方程的应用。

2. 能够利用化学平衡移动的知识解决相关问题。

教学准备:1. PowerPoint课件。

2. 实验器材及实验材料。

3. 文具、草稿纸等教学辅助工具。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 引入化学平衡移动的概念,通过引导学生思考引出本节课的学习内容。

2. 利用示例或实验现象引起学生兴趣,激发学生的学习热情。

二、讲解(15分钟)1. 通过PPT向学生介绍化学平衡移动的概念和相关知识点。

2. 讲解平衡常数的计算方法及鲍尔-冯-布劳克方程的应用。

3. 以实例或实验为例,帮助学生理解化学平衡移动的概念和应用。

三、实验操作(20分钟)1. 组织学生进行相关实验操作,让学生亲自动手操作实验,感受化学平衡移动的过程。

2. 指导学生记录实验数据,并进行数据分析和讨论。

3. 引导学生运用化学平衡移动的知识解决实验中出现的问题。

四、讨论(10分钟)1. 引导学生就实验结果展开讨论,分析实验数据并总结规律。

2. 对学生提出的问题进行解答和引导讨论,帮助学生深化对化学平衡移动的理解。

五、总结(5分钟)1. 总结本节课的学习内容,强调重要知识点和要点。

2. 激励学生继续学习化学知识,提出学习目标和要求。

六、作业布置(5分钟)1. 布置相关作业,巩固学生对本节课所学知识点的理解和掌握。

2. 鼓励学生自主学习和探究,提出拓展性问题供学生思考。

教学反思:本节课通过实验操作和讨论,引导学生深入理解化学平衡移动的概念和应用,激发学生学习兴趣。

在教学过程中,要注重师生互动,引导学生主动参与,培养学生的实验技能和分析能力。

高二化学平衡移动技巧教案一、教学目标。

1. 知识与技能,学生能够掌握化学平衡移动的基本技巧,能够根据不同情况进行平衡移动的计算和分析。

2. 过程与方法,通过案例分析和实验操作,培养学生的观察、实验、分析和解决问题的能力。

3. 情感态度与价值观,培养学生对化学平衡的兴趣和好奇心,激发学生对化学实验的热情。

二、教学重点。

1. 化学平衡移动的基本概念和原理。

2. 化学平衡移动的计算方法和技巧。

三、教学难点。

1. 化学平衡移动的实际应用和案例分析。

2. 学生在实验操作中的观察和分析能力。

四、教学准备。

1. 实验器材,酸碱中和实验所需的试剂和玻璃仪器。

2. 实验环境,安全的实验室环境和教师指导下的实验操作。

3. 教学资料,化学平衡移动的案例分析和计算练习题。

五、教学过程。

1. 导入,通过一个化学平衡移动的案例引入本节课的主题,让学生了解化学平衡移动的重要性和实际应用。

2. 理论讲解,教师讲解化学平衡移动的基本概念和原理,引导学生理解平衡常数、反应物浓度对平衡位置的影响。

3. 实验操作,教师指导学生进行酸碱中和实验,让学生亲自操作,观察并记录实验现象。

4. 计算分析,通过实验数据,教师指导学生进行平衡移动的计算和分析,让学生掌握平衡移动的技巧和方法。

5. 案例分析,教师提供一些化学平衡移动的案例,让学生进行分析和讨论,加深学生对平衡移动的理解和应用。

6. 总结反思,教师对本节课的内容进行总结,让学生思考化学平衡移动的意义和实际应用,引导学生对本节课的内容进行反思和总结。

七、教学反思。

本节课主要通过实验操作和案例分析,让学生了解化学平衡移动的基本技巧和应用方法,培养学生的实验和分析能力。

通过本节课的教学,学生对化学平衡移动的理解和应用能力得到了提高,但在实验操作中,学生的观察和记录能力还需进一步培养。

今后的教学中,需要加强对学生实验操作和观察能力的培养,提高学生对化学实验的兴趣和热情。

高中化学平衡移动课时教案教学目标:通过本节课的学习,学生能够理解化学平衡的概念,掌握平衡常数的计算方法,并能够运用Le Chatelier原理预测平衡位置的变化。

教学重点:平衡常数的计算方法,Le Chatelier原理的运用教学难点:平衡移动的原因及影响因素的分析教学准备:幻灯片、平衡反应的实验器材、化学品、平衡反应实验记录表教学过程:一、导入(5分钟)通过幻灯片展示实验情景,引导学生思考什么是平衡反应,平衡移动的原因是什么。

二、讲解(15分钟)1.讲解平衡反应的概念和平衡常数的定义。

2.讲解如何计算平衡常数。

3.介绍Le Chatelier原理,讲解平衡移动的原因及影响因素。

三、实验操作(20分钟)1.学生根据实验记录表,进行平衡反应的实验操作。

2.观察实验现象,记录实验数据。

3.根据实验数据计算平衡常数。

四、讨论(10分钟)1.学生对实验结果进行讨论,分析平衡移动的原因。

2.运用Le Chatelier原理,预测平衡位置的变化。

五、练习(10分钟)1.进行相关练习,巩固平衡反应的概念和计算方法。

2.解答学生在实验过程中遇到的问题。

六、总结(5分钟)总结本节课的重点内容,强调平衡常数的计算方法和Le Chatelier原理的重要性。

七、作业布置(5分钟)布置相关作业,包括练习题和思考题,以加深学生对化学平衡的理解。

教学反思:通过本节课的学习,学生能够加深对化学平衡的理解,掌握平衡常数的计算方法和Le Chatelier原理的运用,提高了他们的化学实验操作能力和问题分析能力。

接下来的教学中,可以进一步拓展学生对化学平衡的应用,培养他们的实验设计和解决问题的能力。

第七章化学反响速率与化学平衡〖课题〗第三课时化学平衡移动〖复习目标〗(1〕理解影响化学平衡的因素 (浓度、温度、压强、催化剂等 ),认识其一般规律。

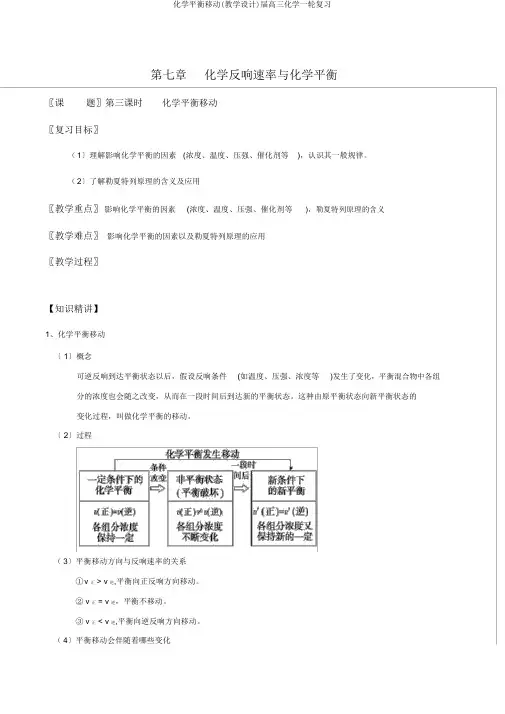

(2〕了解勒夏特列原理的含义及应用〖教学重点〗影响化学平衡的因素(浓度、温度、压强、催化剂等),勒夏特列原理的含义〖教学难点〗影响化学平衡的因素以及勒夏特列原理的应用〖教学过程〗【知识精讲】1、化学平衡移动〔 1〕概念可逆反响到达平衡状态以后,假设反响条件(如温度、压强、浓度等)发生了变化,平衡混合物中各组分的浓度也会随之改变,从而在一段时间后到达新的平衡状态。

这种由原平衡状态向新平衡状态的变化过程,叫做化学平衡的移动。

〔 2〕过程(3〕平衡移动方向与反响速率的关系①v 正 > v 逆,平衡向正反响方向移动。

② v 正 = v 逆,平衡不移动。

③ v 正 < v 逆,平衡向逆反响方向移动。

(4〕平衡移动会伴随着哪些变化①反响速率的变化 (引起平衡移动的本质,但速率变化也可能平衡不移动),主要看 v 正与 v 逆 是否相等,如果 v 正≠v,那么平衡必然要发生移动,如v 正、 v 逆 同时改变相同倍数,那么平衡不移动。

逆②浓度的变化,平衡移动会使浓度变化,但是浓度的变化不一定使平衡移动。

③各组分百分含量的变化。

④平均相对分子质量的变化。

⑤颜色的变化 ( 颜色变化,平衡不一定发生移动)。

⑥混合气体密度的变化。

⑦转化率的变化。

⑧温度变化( 5〕影响因素假设其他条件不变,改变以下条件对化学平衡的影响如下:平衡体系条件变化速率变化 平衡变化 速率变化曲线v 正、 v 逆 均增大,增大反响物的浓度且 v ′>v 正向移动正′逆任一平衡体系v 正、 v 逆 均减小,减小反响物的浓度逆向移动且 v 逆 ′>v 正′v 正、 v 逆 均增大,增大生成物的浓度逆向移动且 v 逆 ′>v 正′任一平衡体系v 正、 v 逆 均减小,减小生成物的浓度正向移动且 v 正 ′>v 逆′正反响方向为气体增大压强或升高温度v 正、 v 逆 均增大,且 v 逆 ′>v 正′逆向移动体积增大的放热反应减小压强或降低温度v 正、 v 逆 均减小,且 v 正 ′>v 逆′正向移动任意平衡v 正、 v 逆同等倍数或反响前正催化剂或增大压强增大后气体化平衡不移动学计量数v 正、 v 逆同等倍数和相等的负催化剂或减小压强减小平衡2、勒夏特列原理及应用(1〕勒夏特列原理①内容如果改变影响平衡的条件之一〔如温度、浓度或压强〕 ,平衡将向着能够减弱这种改变的方向移动。

化学平衡的移动教案主讲人:张军贵 教学目标:1.知道化学平衡移动的概念;理解影响化学平衡的条件。

2.通过活动与探究掌握条件对化学平衡的影响,并提高归纳思维能力。

3.通过化学平衡的学习,使学生进一步了解化学反应的实质,加强对化学理论的学习,培养正确的化学思维和科学态度。

教学重点: 化学平衡移动原理,理解影响化学平衡的条件。

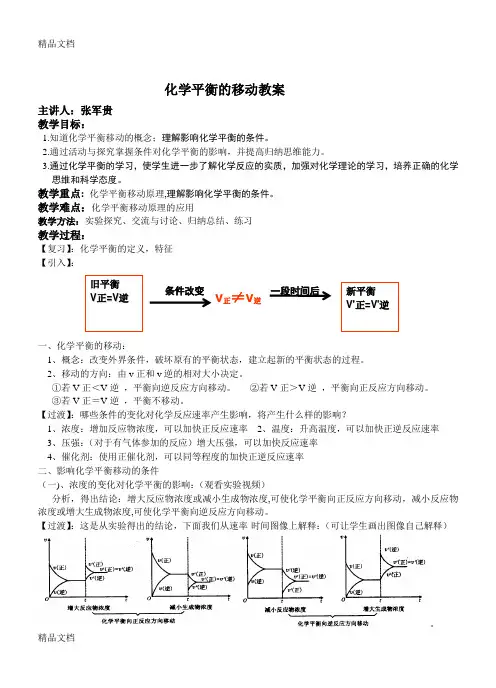

教学难点:化学平衡移动原理的应用教学方法:实验探究、交流与讨论、归纳总结、练习教学过程:【复习】:化学平衡的定义,特征 【引入】:一、化学平衡的移动:1、概念:改变外界条件,破坏原有的平衡状态,建立起新的平衡状态的过程。

2、移动的方向:由v 正和v 逆的相对大小决定。

①若V 正<V 逆 ,平衡向逆反应方向移动。

②若V 正>V 逆 ,平衡向正反应方向移动。

③若V 正=V 逆 ,平衡不移动。

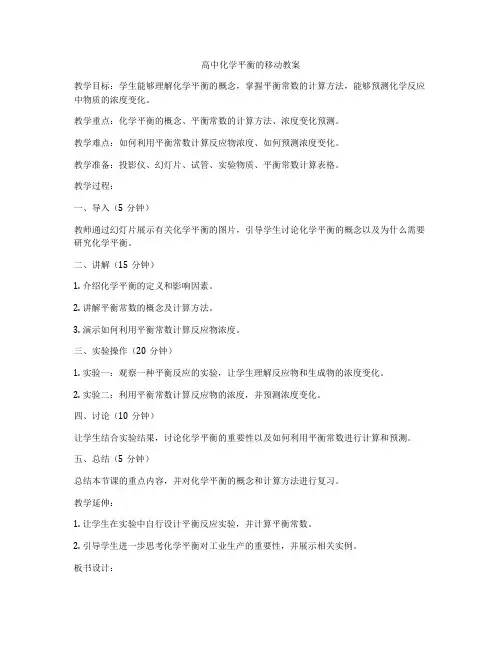

【过渡】:哪些条件的变化对化学反应速率产生影响,将产生什么样的影响?1、浓度:增加反应物浓度,可以加快正反应速率2、温度:升高温度,可以加快正逆反应速率3、压强:(对于有气体参加的反应)增大压强,可以加快反应速率4、催化剂:使用正催化剂,可以同等程度的加快正逆反应速率 二、影响化学平衡移动的条件(一)、浓度的变化对化学平衡的影响:(观看实验视频)分析,得出结论:增大反应物浓度或减小生成物浓度,可使化学平衡向正反应方向移动,减小反应物浓度或增大生成物浓度,可使化学平衡向逆反应方向移动。

【过渡】:这是从实验得出的结论,下面我们从速率-时间图像上解释:(可让学生画出图像自己解释)。

旧平衡V 正=V 逆条件改变v 正≠v 逆一段时间后新平衡 V '正=V '逆【总结】:1.改变反应物的浓度,只能使正反应速率瞬间增大或减小;改变生成物的浓度,只能使逆反应速率瞬间增大或减小。

2.只要正反应速率在上面,逆反应速率在下面,即V正﹥V逆,化学平衡一定向正反应方向移动。

3.只要是增大浓度,不论是增大反应物浓度,还是生成物浓度,新平衡状态下的反应速率一定大于原平衡状态,减小浓度,新平衡条件的速率一定小于原平衡状态。

高中化学平衡的移动教案教学目标:学生能够理解化学平衡的概念,掌握平衡常数的计算方法,能够预测化学反应中物质的浓度变化。

教学重点:化学平衡的概念、平衡常数的计算方法、浓度变化预测。

教学难点:如何利用平衡常数计算反应物浓度、如何预测浓度变化。

教学准备:投影仪、幻灯片、试管、实验物质、平衡常数计算表格。

教学过程:一、导入(5分钟)教师通过幻灯片展示有关化学平衡的图片,引导学生讨论化学平衡的概念以及为什么需要研究化学平衡。

二、讲解(15分钟)1. 介绍化学平衡的定义和影响因素。

2. 讲解平衡常数的概念及计算方法。

3. 演示如何利用平衡常数计算反应物浓度。

三、实验操作(20分钟)1. 实验一:观察一种平衡反应的实验,让学生理解反应物和生成物的浓度变化。

2. 实验二:利用平衡常数计算反应物的浓度,并预测浓度变化。

四、讨论(10分钟)让学生结合实验结果,讨论化学平衡的重要性以及如何利用平衡常数进行计算和预测。

五、总结(5分钟)总结本节课的重点内容,并对化学平衡的概念和计算方法进行复习。

教学延伸:1. 让学生在实验中自行设计平衡反应实验,并计算平衡常数。

2. 引导学生进一步思考化学平衡对工业生产的重要性,并展示相关实例。

板书设计:化学平衡- 概念及影响因素平衡常数- 计算方法- 反应物浓度计算- 浓度变化预测作业布置:1. 完成练习册上的习题,巩固化学平衡理论知识。

2. 准备下节课参与化学平衡实验。

教学反思:本节课采用实验操作和讨论相结合的教学方法,能够增强学生的实践能力和思维能力。

在教学过程中,要充分引导学生思考和讨论,激发他们学习化学平衡的积极性和兴趣。

同时,要及时总结本节课的重点内容,为下节课的教学做好准备。

化学平衡的移动教案教案标题:化学平衡的移动教案教案概述:这个移动教案旨在帮助学生理解和应用化学平衡的概念。

通过使用移动教学资源和实践活动,学生将能够探索化学平衡的原理和影响因素,并学会如何计算平衡常数和平衡浓度。

此外,教案还将引导学生进行实验观察和数据分析,以加深对化学平衡的理解。

教案目标:1. 理解化学平衡的定义和概念。

2. 掌握平衡常数和平衡浓度的计算方法。

3. 了解影响化学平衡的因素。

4. 进行实验观察和数据分析,以加深对化学平衡的理解。

教学资源:1. 移动设备(如平板电脑或智能手机)2. 化学平衡的教科书或在线学习资源3. 实验器材和化学试剂4. 实验记录表和数据分析工具教学活动:1. 导入活动:- 使用移动设备展示一段关于化学平衡的视频或动画,引起学生的兴趣并激发他们对化学平衡的思考。

- 提出一个开放性问题,例如:“你认为什么因素会影响化学反应的平衡?”鼓励学生分享自己的观点。

2. 知识探索:- 学生使用移动设备阅读相关教科书或在线学习资源,了解化学平衡的定义、平衡常数和平衡浓度的计算方法。

- 学生参与小组讨论,分享他们的理解和提出问题。

3. 实验探究:- 学生分成小组,进行一个关于化学平衡的实验,例如酸碱中和反应。

- 学生记录实验过程和观察结果,并收集实验数据。

- 学生使用移动设备上的数据分析工具,计算平衡常数和平衡浓度。

4. 知识应用:- 学生根据实验结果,讨论影响化学平衡的因素,并探究如何改变平衡位置。

- 学生使用移动设备上的模拟软件或在线实验平台,进一步探索不同条件下的化学平衡。

5. 总结和评价:- 学生撰写一个关于化学平衡的总结报告,包括定义、计算方法、影响因素和应用。

- 学生进行小组展示,分享他们的实验结果和发现。

- 教师提供反馈和评价学生的学习成果。

教学评估:1. 学生参与度和讨论质量的评估。

2. 实验记录和数据分析的准确性评估。

3. 学生总结报告的完整性和准确性评估。

《&2.3.1化学平衡移动1》公开课教案三维目标:1.知识和技能知道化学平衡移动的概念;理解浓度变化影响化学平衡移动。

2.过程与方法通过活动与探究理解化学平衡移动;通过实验探究学习浓度变化对化学平衡移动影响,并从影响反应速率因素和变化时浓度商Qc与K比较大两个角度来分析化学平衡移动方向3.情感态度和价值观通过化学平衡移动的学习,使学生进一步了解化学反应的实质,加强对化学理论的学习,培养正确的化学思维和科学态度。

教学重点:化学平衡移动原理;理解浓度影响化学平衡的原因教学难点:化学平衡移动原理的应用教学方法:实验探究、交流与讨论、归纳总结、练习教学过程:【回顾】1、化学平衡状态本质和外部特征?本质:V正 = V逆≠0 外部特征:各组分浓度保持不变2、化学平衡是怎样建立的?一定条件下,投料后反应一定时间【过渡】展示投料后化学平衡过程的V-t图,引出条件发生改变导致V正≠ V逆,从而发生破坏旧化学平衡,重新建立新的化学平衡,PPT展示化学平衡移动过程。

【归纳】一、化学平衡的移动1.概念:2、平衡移动方向的判断------正向、逆向、不移动aA+bBcC+dD改变条件后:(1)若v(正)>v(逆),则平衡向 方向移动。

(2)若v(正)=v(逆),则平衡 移动。

(3)若v(正)<v(逆),则平衡向 方向移动。

3. 研究对象:已建立平衡状态的可逆反应4.平衡移动的本质原因:v(正)≠v(逆)【思考】如何通过改变条件来打破旧平衡呢?【过渡】影响化学反应速率的外界条件主要有浓度、压强、温度和催化剂等,本节我们先学习浓度改变是如何破坏化学平衡的【板书】二、影响化学平衡移动的条件(一)、浓度的变化对化学平衡的影响:【活动与探究】按课本P53实验,引导学生观察现象,对比分析结论,并完成表2-10实验现象实验结论实验1溶液由橙色向黄色转变减小生成物浓度,可使化学平衡向正反应方向移动实验2溶液由黄色向橙色转变增大生成物浓度,可使化学平衡向逆反应方向移动【讲解】大量实验事实表明,1.其它条件不变的情况下:①增大反应物浓度或减小生成物浓度,平衡向正方向移动②增大生成物浓度或减小反应物浓度,平衡向逆方向移动【应用】1、2SO2(g) + O2(g)SO3(g)的平衡体系中,为了提高SO2的利用率,可采用什么措施?2、在密闭容器中进行下列反应: CO2(g)+C(s)2CO(g) △H﹥0,达到平衡后,改变下列条件,则指定物质的浓度及平衡如何变化:(1)增加CO2,平衡________,C(co) ________。

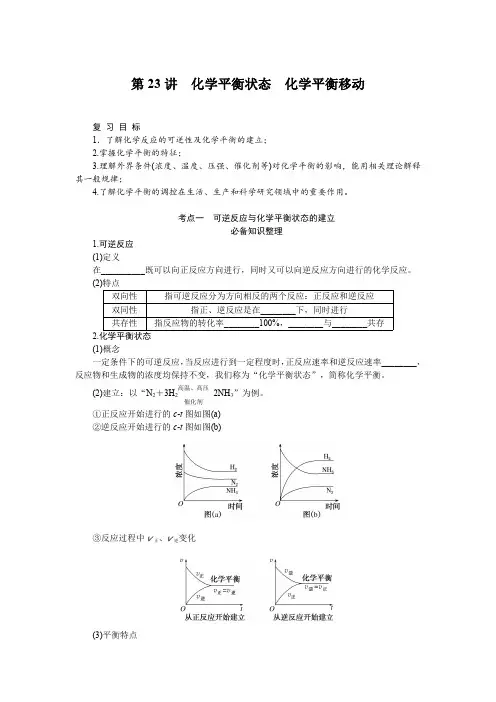

第23讲化学平衡状态化学平衡移动复习目标1.了解化学反应的可逆性及化学平衡的建立;2.掌握化学平衡的特征;3.理解外界条件(浓度、温度、压强、催化剂等)对化学平衡的影响,能用相关理论解释其一般规律;4.了解化学平衡的调控在生活、生产和科学研究领域中的重要作用。

考点一可逆反应与化学平衡状态的建立必备知识整理1.可逆反应(1)定义在__________既可以向正反应方向进行,同时又可以向逆反应方向进行的化学反应。

(2)特点双向性指可逆反应分为方向相反的两个反应:正反应和逆反应双同性指正、逆反应是在________下,同时进行共存性指反应物的转化率________100%,________与________共存2.化学平衡状态(1)概念一定条件下的可逆反应,当反应进行到一定程度时,正反应速率和逆反应速率________,反应物和生成物的浓度均保持不变,我们称为“化学平衡状态”,简称化学平衡。

(2)建立:以“N 2+3H 2高温、高压催化剂2NH 3”为例。

①正反应开始进行的c t 图如图(a)②逆反应开始进行的c t 图如图(b)③反应过程中v 正、v 逆变化(3)平衡特点[正误判断](1)反应NH 4Cl=====△HCl ↑+NH 3↑、NH 3+HCl===NH 4Cl 互为可逆反应()(2)可逆反应到达平衡前的v 正一定大于v 逆()(3)可逆反应到达平衡时,各组分的浓度相等()(4)在1L 的密闭容器中发生反应:2NO(g)+O 2(g)⇌2NO 2(g),当容器中气体的颜色保持不变时,说明反应已达到平衡状态()(5)对于反应H 2(g)+I 2(g)⇌2HI(g),当压强不变时,反应达到平衡状态()(6)对于C(s)+H 2O(g)⇌CO(g)+H 2(g)反应,当C(s)的质量不变时,化学反应达到平衡状态()对点题组训练题组一化学平衡状态的判定1.一定温度下,在恒容密闭容器中发生反应2HI(g)+Cl 2(g)⇌2HCl(g)+I 2(s)。

初中化学平衡移动教案教学目标:1. 了解化学平衡的概念及其移动原理。

2. 掌握勒沙特列原理,并能运用其解释实际问题。

3. 能够分析化学平衡图象,理解图象所表达的平衡移动现象。

教学内容:1. 化学平衡的概念及其移动原理。

2. 勒沙特列原理的应用。

3. 化学平衡图象的分析。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 通过一个简单的实例引入化学平衡的概念,如氢气与氧气反应生成水。

2. 提问:在反应过程中,为什么氢气和氧气不会一直反应下去呢?引出化学平衡移动的概念。

二、化学平衡的移动原理(15分钟)1. 讲解化学平衡的移动原理,即勒沙特列原理。

2. 勒沙特列原理的表述:在一定条件下,化学平衡将向着能够减弱影响平衡的因素的方向移动。

3. 影响化学平衡移动的因素:浓度、温度、压强等。

三、勒沙特列原理的应用(15分钟)1. 通过实例讲解勒沙特列原理的应用,如氨水挥发与吸收的平衡、酸碱中和反应等。

2. 让学生尝试运用勒沙特列原理解释实际问题,如制药工业中合成氨的反应条件选择。

四、化学平衡图象的分析(15分钟)1. 介绍化学平衡图象的类型,如浓度-时间图、压强-时间图等。

2. 讲解如何分析化学平衡图象,如通过图象判断平衡位置、反应速率等。

3. 让学生分析一些化学平衡图象,如合成氨反应的压强-时间图。

五、巩固与拓展(10分钟)1. 通过练习题巩固化学平衡移动的知识。

2. 让学生思考如何运用化学平衡移动原理解决实际问题,如环境保护、工业生产等。

教学评价:1. 课堂讲解的清晰度和连贯性。

2. 学生参与课堂讨论和练习的积极性。

3. 学生能够运用化学平衡移动原理解决实际问题。

教学资源:1. 化学平衡移动的PPT课件。

2. 相关实例和练习题。

教学建议:1. 注重引导学生主动思考,提高其分析问题和解决问题的能力。

2. 结合实际例子讲解,使学生更好地理解化学平衡移动的原理。

3. 鼓励学生参与课堂讨论,提高其表达和交流能力。

化学平衡的移动教案教案:化学平衡的移动(1200字以上)一、教学目标1.理解化学平衡的概念和条件。

2.掌握化学平衡的移动原因和影响因素。

3. 能够运用Le Chatelier原理解释化学平衡的移动和预测移动方向。

4.通过实验观察和分析,培养学生的动手能力和科学实验精神。

二、教学重难点1.化学平衡的移动原因。

2.化学平衡的移动方向的预测。

三、教学准备化学实验器材和化学试剂:酚酞指示剂、醋酸、乙醇、碘化钾溶液、淀粉溶液、酸性高锰酸钾溶液。

四、教学过程1.导入(10分钟)a.小组讨论:请学生讨论在日常生活中他们所熟悉的化学平衡现象,如可乐杯中二氧化碳气泡的产生和消失等,并引导他们思考这些化学平衡发生移动的原因。

b.教师总结:根据学生的讨论结果,教师引入化学平衡的概念和条件,并强调化学平衡不一定是恒定不变的,它可以发生移动。

2.知识讲解(20分钟)a.化学平衡的移动原因:教师通过图示和实例说明化学平衡移动的原因,其中包括浓度、压力、温度和催化剂的影响。

b. 化学平衡的移动方向:教师引入Le Chatelier原理,解释了当化学系统受到外界影响时如何通过平衡移动来保持平衡。

教师借助图示和实验示例,解释化学平衡的移动方向的预测。

3.实验操作(30分钟)a.实验1:酸性高锰酸钾溶液的变色反应i.实验目的:观察高锰酸钾与酸性溶液反应后的变化,进一步理解化学平衡的移动现象。

ii. 实验步骤:将酸性高锰酸钾溶液平均分成3份,分别加入硫酸、氯化钾和纯净水。

观察反应容器颜色的变化,并记录下来。

iii. 实验现象及分析:反应容器先后变成棕红色、暗绿色和无色。

根据Le Chatelier原理,可以预测硫酸会转移反应平衡,减小产物浓度,因此颜色变浅;氯化钾不改变平衡,不影响颜色;纯净水会促使反应向前移动,使产物浓度增加。

b.实验2:乙醇和醋酸酯化反应i.实验目的:观察乙醇和醋酸酯化反应中液体层的颜色变化,进一步理解化学平衡的移动现象。

化学平衡的移动专题复习福清东张中学罗全昌时间:2014、3、25班级:高三(1)班课题:化学平衡的移动考试说明要求:1.理解外界条件(浓度、温度、压强、催化剂等)对化学平衡的影响,认识其一般规律。

)2.了解化学平衡的建立过程,了解化学平衡常数的含义,能够利用化学平衡常数计算反应的转化率。

3.了解化学平衡的调控在生活、生产和科学研究领域中的重要作用。

考情分析:1.外界条件对化学平衡的影响,如2012年福建卷24题;2013年福建卷23题。

2.化学平衡图像分析,如2012年福建卷12题;3月市质检的11题。

教学重点:@1.外界条件对平衡移动的影响。

2.平衡常数的计算和应用。

教学难点:化学平衡的移动图象分析教学过程:准备:教师展示一幅开启可乐的情景,结合情景进行分析,引入课题。

、导入新课:改变外界条件的会破坏化学反应平衡,外界条件如何影响化学平衡的移动呢一、影响化学平衡的外界条件在一定条件下,a A(g)+b B(g)m C(g)ΔH<0达到了平衡状态,若其他条件不变,改变下列条件对平衡的影响如下:(学生完成表格)条件的改变(其他条件不变)化学平衡的移动过渡:外界条件影响平衡的移动,如何去判断移动的方向呢考点1.化学平衡移动的判断1.化学平衡移动原理(勒沙特列原理)1.)内容?改变影响化学平衡的一个因素,平衡将向着能够的方向移动。

2.)适用范围:该原理适用于化学平衡、溶解平衡、电离平衡、水解平衡等动态平衡。

过渡:下面我们通过练习理解平衡的移动原理。

例1:在某温度下,反应:N2(g)+3H2(g) 2NH3(g)(正反应为放热反应)在密闭容器中达到平衡,下列说法中正确的是()A.温度不变,缩小体积,正反应速率变慢B.增加N2的浓度,正反应速率加快,逆反应速率变慢,所以平衡正向移动C.升高温度,增大体积,有利于平衡向正反应方向移动$D.降低温度,体积不变,H2的转化率升高教师强调:(1)外界条件对正逆反应速率的影响是一致的,只是加快(或减慢)的幅度不同,导致平衡移动。

高中化学平衡移动教案教学目标:1. 了解化学平衡移动的概念及相关知识;2. 掌握影响化学平衡移动的因素;3. 能够分析平衡移动的情况;4. 能够解决相关计算问题。

教学内容:1. 化学平衡移动的概念;2. 影响化学平衡移动的因素;3. 平衡常数的计算及应用;4. 平衡移动的计算问题。

教学重点和难点:1. 化学平衡移动的概念;2. 平衡移动的计算问题。

教学方法:1. 讲授相结合,示例分析;2. 学生讨论,互动交流;3. 实验演示。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 引入化学平衡移动的概念;2. 提出本节课学习的目标和重点。

二、讲解(15分钟)1. 讲解化学平衡移动的定义和原理;2. 探讨影响化学平衡移动的因素。

三、示例分析(20分钟)1. 案例分析:NH3 + HCl ↔ NH4Cl;2. 讨论平衡移动的情况;3. 计算平衡常数K。

四、实验演示(15分钟)1. 进行实验演示,观察平衡移动的变化;2. 学生进行实验记录并讨论实验结果。

五、练习(15分钟)1. 学生自主完成平衡移动的计算题;2. 学生讲解答案并讨论错误原因。

六、总结(5分钟)1. 总结本节课的内容和要点;2. 提出下节课的课题。

教学反馈:1. 学生完成课后作业,教师批改并评价;2. 学生填写课程反馈问卷,教师总结反馈意见并做出相应的调整。

教学资源:1. 实验仪器及化学药品;2. 教学PPT;3. 教学示例及练习题。

教学时长:45分钟备注:本教案仅为参考,具体教学内容和方法可根据实际情况进行调整和完善。

初中化学平衡移动教案设计主题:化学平衡移动教学目标:1. 了解化学反应中的平衡移动的概念和特点。

2. 掌握平衡常数的计算方法。

3. 掌握改变温度、浓度、压力等条件对平衡位置的影响。

教学重点和难点:重点:平衡移动的概念和特点,平衡常数的计算方法。

难点:掌握改变条件对平衡位置的影响。

教学内容和步骤:一、引入:1. 启发学生思考:化学反应虽然达到平衡,但平衡位置却是可以变动的。

2. 引出问题:什么是化学反应中的平衡移动?平衡位置是如何影响的?二、讲解:1. 讲解平衡移动的概念和特点。

2. 讲解平衡常数的概念和计算方法。

3. 讲解改变温度、浓度、压力等条件对平衡位置的影响。

三、实验:1. 进行实验观察,探究温度对平衡位置的影响。

2. 进行实验观察,探究浓度对平衡位置的影响。

3. 进行实验观察,探究压力对平衡位置的影响。

四、总结:1. 总结化学反应中平衡移动的特点。

2. 总结平衡常数的计算方法。

3. 总结改变条件对平衡位置的影响。

五、反馈:1. 提出问题,让学生回答:什么是化学反应中的平衡移动?平衡位置是如何受影响的?2. 进行小结和梳理,巩固所学知识。

六、作业:1. 完成相关练习题,巩固平衡移动的知识。

2. 阅读相关课外书籍,了解化学平衡移动的应用。

教学设计提示:1. 在讲解时,要结合生活实例和实验来帮助学生理解平衡移动的概念和特点。

2. 实验环节可以增加学生的动手操作和观察能力,帮助他们深入理解平衡位置受条件影响的原因。

3. 在反馈环节,可以通过提问和讨论的方式检查学生对知识的掌握程度。

希望以上初中化学平衡移动教案设计范本对您有所帮助。

祝教学顺利!。

化学平衡的移动教案主讲人:张军贵 教学目标:1.知道化学平衡移动的概念;理解影响化学平衡的条件。

2.通过活动与探究掌握条件对化学平衡的影响,并提高归纳思维能力。

3.通过化学平衡的学习,使学生进一步了解化学反应的实质,加强对化学理论的学习,培养正确的化学思维和科学态度。

教学重点: 化学平衡移动原理,理解影响化学平衡的条件。

教学难点:化学平衡移动原理的应用教学方法:实验探究、交流与讨论、归纳总结、练习教学过程:【复习】:化学平衡的定义,特征 【引入】:一、化学平衡的移动:1、概念:改变外界条件,破坏原有的平衡状态,建立起新的平衡状态的过程。

2、移动的方向:由v 正和v 逆的相对大小决定。

①若V 正<V 逆 ,平衡向逆反应方向移动。

②若V 正>V 逆 ,平衡向正反应方向移动。

③若V 正=V 逆 ,平衡不移动。

【过渡】:哪些条件的变化对化学反应速率产生影响,将产生什么样的影响?1、浓度:增加反应物浓度,可以加快正反应速率2、温度:升高温度,可以加快正逆反应速率3、压强:(对于有气体参加的反应)增大压强,可以加快反应速率4、催化剂:使用正催化剂,可以同等程度的加快正逆反应速率 二、影响化学平衡移动的条件(一)、浓度的变化对化学平衡的影响:(观看实验视频)分析,得出结论:增大反应物浓度或减小生成物浓度,可使化学平衡向正反应方向移动,减小反应物浓度或增大生成物浓度,可使化学平衡向逆反应方向移动。

【过渡】:这是从实验得出的结论,下面我们从速率-时间图像上解释:(可让学生画出图像自己解释)。

旧平衡V 正=V 逆条件改变v 正≠v 逆一段时间后新平衡 V '正=V '逆【总结】:1.改变反应物的浓度,只能使正反应速率瞬间增大或减小;改变生成物的浓度,只能使逆反应速率瞬间增大或减小。

2.只要正反应速率在上面,逆反应速率在下面,即V正﹥V逆,化学平衡一定向正反应方向移动。

3.只要是增大浓度,不论是增大反应物浓度,还是生成物浓度,新平衡状态下的反应速率一定大于原平衡状态,减小浓度,新平衡条件的速率一定小于原平衡状态。

苏教版高三化学第一轮复习《化学平衡的移动》教学设计龙云霞一设计思路在复习化学平衡状态特征的基础上引入化学平衡移动并分析平衡移动本质原因,在从影响反应速率的几个主要外因分析不同因素对平衡移动的影响并归纳出平衡移动原理。

在理解平衡原理的基础上,分析不同图像对应外界因素的变化二教材分析三学情分析学生已掌握可逆反应在一定条件下达到平衡状态的特征及化学反应速率的影响因素,本届科是在此基础上进一步分析不同外因对化学平衡的影响四教学目标知识与技能1.理解外界条件(如浓度、温度、压强)对化学平衡的影响,进一步理解平衡移动的本质原因,认识其一般规律2.结合图像分析外界条件变化对化学平衡的影响,根据图像推测外界条件的变化过程与方法讲述分析归纳总结情感态度与价值观1、提高学生归纳思维能力2、通过分析工业合成氨反应条件的选择,让学生进一步了解化学与社会的密切联系,培养学生的社会责任感和创新精神五教学方法讲述归纳总结六课前准备学会先复习七教学过程1.引入【提问】请学生回答可逆反应在一定条件达到化学平衡状态的特征【提问】其中“变”的含义是什么?从中分析化学平衡状态改变的原因学生分析过程平衡状态发生改变的过程得出平衡发生移动的本质原因:改变外界条件后,V正≠V逆,与V正、V逆增大减小无关,只与其相对大小有关。

所以影响反应速率的外因可能会影响平衡状态2.复习不同外界条件对化学平衡的影响(1)浓度影响增大反应物的浓度或减小生成物的浓度,平衡向正反应方向移动;减小反应物的浓度或增大生成物的浓度,平衡向逆反应方向移动【提问】移动方向有什么特点?(2)压强影响注意适用体系适用于有气体参加或生成的体系对于可逆反应:aA(g) +bB(g)cC(g)+dD(g)一定条件下达到平衡状态①若a+b≠c+d,增大压强平衡向气体分子数减小的_方向移动,减小压强平衡向气体分子数增大的方向移动。

②若a+b=c+d,增大压强和减小压强平衡不移动。

【提问】移动方向有什么特点?【提问】增大压强的真正含义是什么?对于一个在恒容的密闭容器中进行的反应,向其中充入稀有气体,平衡是否移动?恒压时充入稀有气体和上面哪一种情况是等效的?(3)温度影响在其他条件不变的情况下,升高温度平衡向吸热反应方向移动;降低温度平衡向放热反应方向移动。

化学平衡的移动教案教案标题:化学平衡的移动教学目标:1. 了解化学平衡的概念和基本原理。

2. 理解平衡常数和反应物浓度之间的关系。

3. 掌握通过改变温度、浓度和压力来移动化学平衡的方法。

4. 能够应用化学平衡的移动原理解决相关问题。

教学准备:1. 教师准备:教师需要提前了解化学平衡的基本概念和移动平衡的方法,并准备相关实验和示例。

2. 学生准备:学生需要提前学习化学平衡的基本知识,并准备笔记和教材。

教学过程:Step 1: 引入化学平衡的概念(10分钟)- 教师通过提问和讲解的方式引导学生回顾化学平衡的概念和基本原理。

- 教师可以使用示意图或实际化学反应方程式来说明平衡状态的特点。

Step 2: 平衡常数和反应物浓度之间的关系(15分钟)- 教师讲解平衡常数的定义和计算方法。

- 教师通过示例和计算练习来帮助学生理解平衡常数和反应物浓度之间的关系。

Step 3: 改变温度移动平衡(20分钟)- 教师介绍改变温度对平衡位置的影响。

- 教师通过示例和实验来说明温度变化如何移动平衡。

- 学生参与实验,记录实验数据并分析结果。

Step 4: 改变浓度移动平衡(20分钟)- 教师介绍改变浓度对平衡位置的影响。

- 教师通过示例和实验来说明浓度变化如何移动平衡。

- 学生参与实验,记录实验数据并分析结果。

Step 5: 改变压力移动平衡(20分钟)- 教师介绍改变压力对平衡位置的影响。

- 教师通过示例和实验来说明压力变化如何移动平衡。

- 学生参与实验,记录实验数据并分析结果。

Step 6: 应用化学平衡的移动原理解决问题(15分钟)- 教师提供一些实际问题,让学生运用所学知识解决。

- 学生个别或小组讨论,提出解决方案,并向全班汇报。

Step 7: 总结和评价(10分钟)- 教师帮助学生总结本节课所学的内容,强调重点和难点。

- 学生进行自我评价,并提出问题和困惑。

教学延伸:1. 学生可通过进一步研究和实验,探究其他因素对化学平衡的影响。