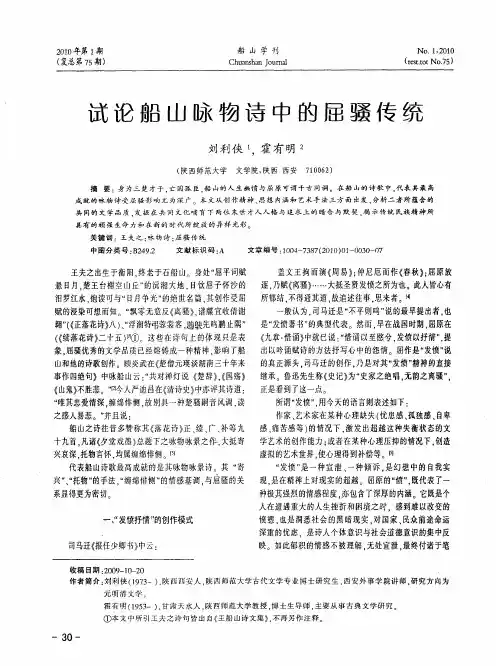

“发愤抒情”与骚怨传统

- 格式:ppt

- 大小:51.50 KB

- 文档页数:28

04国学经典选读-0004

试卷总分:100 测试总分:100.0

一、单选题(共10道试题,共40分。

)

1.

“余霞散成绮,澄江静如练”是()的著名诗句。

∙阮籍

∙王粲

∙谢灵运

∙谢脁

满分4 得分4

2.

()叙述了屈原自己一生的理想、抱负、遭遇,并思考自己的出路。

∙《天问》

∙《离骚》

∙《国殇》

∙《招魂》

满分4 得分4

3.

盛唐诗歌总有一种铮铮傲骨存在,如()的《登幽州台歌》、王昌龄的《出塞》等。

∙杨炯

∙王翰

∙李贺

∙陈子昂

满分4 得分4

4.

曹丕所作的()是现存最早的完整的七言诗。

∙《燕歌行》

∙《短歌行》

∙《观沧海》

∙《咏怀》

满分4 得分4

5.

今本《楚辞》,是以()的作品为代表的。

∙宋玉

∙屈原

∙刘向

∙贾谊

满分4 得分4

6.

针对散文、小说、辞赋,对其文法进行评论,这类著作称为()。

∙传中夹评类

∙理论专著类

∙文中批点类

∙评兼考校类

满分4 得分4

7.。

论“发愤抒情”文学传统之形成及影响发愤抒情是一种文学传统,其形成受到多种因素的影响。

本文将探讨该传统的形成背景以及其对文学发展产生的影响。

一、形成背景

社会背景:发愤抒情文学传统的形成与社会变革密切相关。

在历史的转折点上,人们常常面临巨大的挑战和困境。

这些社会动荡促使作家和诗人倾诉他们内心的痛苦、希望和渴望,通过文学表达情感,以激励读者。

心灵追求:个人追求内心真实感受和情感表达的需求也促成了发愤抒情文学传统的形成。

作家和诗人渴望通过文字表达他们对生活、人性和世界的理解和感受,以传递内心的共鸣和共情。

二、影响

文学表现形式:发愤抒情文学传统的形成对文学创作形式产生了深远影响。

这一传统鼓励作家采用自由的写作风格,更加注重表达情感和个人体验。

文学作品在情感表达上更为直接、激烈,倾向于抒发内心的痛苦和欢乐。

社会影响:发愤抒情文学传统通过触动读者的情感,引发社会共鸣和思考。

这些作品传递着真实的情感和体验,激励人们对社会不公、不平等和不正义的关注和反思。

它们能够唤起人们的意识,促使社会的进步和变革。

文学发展:发愤抒情文学传统对后世的文学发展产生了深远影响。

它为后续的文学流派和作品提供了灵感和范式。

很多著名的作家和诗

人,如济慈、雨果和狄更斯等,都深受发愤抒情文学传统的影响,他们的作品充满了情感的表达和对社会问题的关注。

结论:发愤抒情文学传统的形成源于社会变革和个人内心的追求。

发愤抒情名词解释

解释:意为痛惜地述说往事来表达内心的忧伤,激发起愤懑的情绪以抒发心中的情志。

发愤以抒情是战国时屈原的美学观点。

指文学创作者本人对黑暗现实批判与反抗的真挚感情。

屈原置身“信而见疑,忠而被谤”的社会,内心深郁愤嫉之情,于是发出“惜诵以致愍兮,发愤以抒情”的呼告表明诗歌创作的动力与目的,即诗赋不仅可以“陈志”,还应表达真挚的感情和愤激的反抗,表现强烈的自我意识和批判精神,这种文学创作论不同于传统“温柔敦厚”、“美刺”规范以及“中庸之道”的儒家正统文学观,丰富了春秋以来“诗言志”的观念,突出情感在诗赋创作中的重要作用,将“抒情”、“言志”统一起来。

题目:文人诗的真正形成,形式上的解放还只是开始,而内容和技法的成熟,才标志着文人诗的完全成熟。

()

选项A:对

选项B:错

答案:对

题目:儿童与成人一样,都具有自然属性和社会属性,因此父母应该将儿童看成是“小大人”。

选项A:对

选项B:错

答案:错

题目:学前儿童家长的教育能力包括了解儿童需求的能力、评价儿童发展的能力、协调亲子关系的能力和惩罚儿童的能力。

选项A:对

选项B:错

答案:错

题目:楚辞“发愤抒情”的传统奠定了骚体长于幽怨的气质,也为中国诗歌“长于抒怨”的传统作了铺垫。

()

选项A:对

选项B:错

答案:对

题目:家庭教育本质上仍是一种社会教育。

选项A:对

选项B:错

答案:对

题目:在人际沟通的四种基本态度中,“我好——你不好”是一种()选项A:破碎的生活态度

选项B:沮丧的生活态度

选项C:挑剔的生活态度

选项D:低调的生活态度

答案:挑剔的生活态度

题目:陶渊明的下列作品中,悲愤豪放之作是()

选项A:《归园田居》

选项B:《咏荆坷》

选项C:《桃花源记》

选项D:《饮酒》

答案:《咏荆坷》

题目:儿童掌握数的概念的最佳年龄是( )

选项A:4-5岁。

06-06大一统中的怨愤传统追溯中国文化的渊源,历史上很早就有言情的传统。

被称为中国诗论“开山纲领”的“诗言志”说,其内核已经包藏着“抒情”的成分,只是由于受到儒家道德的约束而显得循规蹈矩。

中国诗史上第一次使用“抒情”一词的是屈原的《惜诵》中“发愤以抒情”。

虽然屈原没有以文学评论的形式来阐述自己对文学创作的看法,但他的“发愤抒情”的创作实践,的确对后来的司马迁“发愤著书”、韩愈的“不平则鸣”说以巨大的影响,与儒家的“温柔敦厚”的诗教形成鲜明的对比。

如果说儒家的“诗言志”着重于政教的、讽谏的社会功能,那么屈原的“发愤抒情”说则是侧重于诗的主体个性的情感抒发与渲泄的作用。

这个“怨”不是个人的愁闷与怨怒,而是屈原对楚国的忠诚、忧国忧民的思想受到邪恶势力打击压抑后的怨愤,仍然带有很浓烈的政治色彩。

问:屈原“发愤以抒情”与他的政治立场有何关联?司马迁的“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的皇皇巨著《史记》,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。

其《史记•太史公自序》有曰:汉兴以来,至明天子获符瑞,封禅,改正朔,易服色,受命于穆清,泽流罔极,海外殊俗,重译款塞,请来献见者,不可胜道。

臣下百官力诵圣德,犹不能宣尽其意。

且士贤能而不用,有国者之耻;主上明圣而德不布闻,有司之过也。

且余尝掌其官,废明圣盛德不载,灭功臣世家贤大夫之业不述,堕先人所言,罪莫大焉。

可见司马迁是自觉认同于汉代当时的文化大一统趋势,并自觉以自己的述作为之服务的。

更值得重视的是,正是在大一统的政治背景之下,司马迁提出了“发愤著书说”:昔西伯拘羑里,演《周易》;孔子戹陈蔡,作《春秋》;屈原放逐,著《离骚》;左丘失明,厥有《国語》;孙子膑脚,而论兵法;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》、《孤愤》;《诗》三百篇,大抵贤圣发愤之所为作也。

此人皆意有所郁结,不得通其道也,故述往事,思来者。

司马迁所说的这种“愤”,是他对社会现实和历史文化的认识和反思。

骚怨情怀作者:田语来源:《青年文学家》2016年第12期摘要:骚怨情怀是一种哀怨忧伤的感情基调,是士阶层在面对失意贬谪的人生境遇时的一种心理状态。

自屈原以来,骚怨情怀的体现在历代有类似经历的文人的文学作品中,柳宗元“深得骚学”。

他不仅是对屈原的“骚怨传统”的继承,更是影响了后世。

“骚怨情怀”是中国古代诗歌中重要的一环,在中国古代文论中也有所体现。

关键词:骚怨情怀;柳宗元;感情基调;诗歌[中图分类号]:I206 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2016)-12-0-01一、骚怨情怀的内涵“骚怨情怀”一般是士族文人在面对失意人生时的一种人生体验,进而反映在他们的文学作品中,成为中国古代诗歌中独特的一环。

二、柳宗元“深得骚学”柳宗元诗歌之所以能自成一家,与其内在的幽怨气质息息相关。

这也是他有别于其他山水诗人不同之处。

随着柳诗在宋代传播的广泛和深入,柳诗中幽怨的诗学气质也得以深入发掘。

苏轼评价《柳仪曹诗》时十分精辟的概括了柳宗元诗歌中忧、乐并存的心理特点,并指出了柳诗在内在气质上的“忧之深也”,虽然没有明确的指出柳诗中内含的“骚怨”之意,但仍能品出其中之意。

严羽论诗,认为柳宗元诗歌独成一格。

严羽将柳宗元五言古诗置于韦应物之上,发挥了苏轼以来对柳诗的论调,即对陶渊明诗风有所继承,但在陶渊明之下,韦应物之上。

柳诗中更多的是一种郁结不平之意,也就是骚怨情怀。

并且这种“骚怨”气质也触动了严羽,所以严羽敏锐地捕捉到柳诗的这一特征。

宋人对柳宗元诗歌气质的不断审视,使得柳诗作为我国“骚”文学中重要的一环得以发掘很深究。

三、柳宗元诗歌中“骚怨情怀”的具体体现(一)“孤舟蓑笠翁”——孤独的人生和孤寒的意象柳宗元一生不仅仕途不顺,“永贞革新”后被贬永州,再贬柳州,家庭生活也颇为不幸。

他一生孤独,不仅政治抱负未曾实现,仕途上几乎颗粒无收,家庭生活上也是独影自怜,茕茕孑立。

事业和家庭的双重空落使得诗人倍感孤寂。

从“发愤抒情”到“不平则鸣”——诗怨内涵演变之“直抒

怨艾”路径探析

夏秀

【期刊名称】《齐鲁学刊》

【年(卷),期】2013(000)004

【摘要】“诗怨”是中国文学的传统命题之一,随着时代和社会背景的更迭,其内涵也多有变化,而内涵变化背后则是中国传统士人人格和精神状态的变化.从风格上看,孔子之后诗怨命题内涵的演变大致有两种路径:“直抒怨艾”和“温柔敦厚”.从诗

怨内涵发展历程看,从春秋战国到唐代这一历史时段的演变比较重要.在“直抒怨艾”的路径上,从屈原的“发愤抒情”到司马迁的“发愤著书”、韩愈的“不平则鸣”

和“穷苦之言”,“诗怨”命题认同“怨”的激发作用,对于诗怨文学运行机制的认

识逐渐明确,主体的自我意识以及传统知识分子的使命意识、自我担当意识逐渐增强.明后期“诗怨”内涵的演变基本上是在这一时段“诗怨”命题的基础上延伸和

完善的.

【总页数】6页(P116-121)

【作者】夏秀

【作者单位】济南大学文学院,山东济南250022

【正文语种】中文

【中图分类】I206.2

【相关文献】

1.屈原"发愤以抒情"的美学内涵及在后世的演变 [J], 宋耀宇

2.从非我化到情感化--论宫体诗与宫怨诗抒情范式之差异 [J], 刘红麟

3.发愤抒情,以情译诗--杨宪益、戴乃迭《楚辞选》英译析评 [J], 严晓江

4.发愤以抒情——屈原《离骚》中的"政心"与"诗心" [J], 蔡红燕

5.试论唐代宫怨诗的抒情范式 [J], 刘清华

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

柳宗元与荆楚文化传统一、“哀怨感伤、发愤抒情”的主题思想柳宗元被贬永州后,楚地的文化氛围、《楚辞》中包含的那种楚民族的哀怨色调和悲凉气息感染着他,使他不由自主与屈原产生了精神上的共鸣。

他的诗文以“哀怨感伤、发愤抒情”为主题,或抒写蒙冤遭贬、怀才不遇,或记述登高远望、怀乡恋土,或摹写山水,暗寄高志,发扬着自屈原以来的荆楚“骚怨”传统。

如《闵生赋》中“肆余目于湘流兮,望九嶷之垠垠。

波淫溢以不返兮,苍梧郁其蜚云。

重华幽而野死兮,世莫得其伪真。

屈子之悁微兮,抗危辞以赴渊。

”既提到楚地的风俗、物景如湘江、九嶷山等,深厚的文化底蕴如《楚辞》、舜帝的传说、湘妃的神话等对他心灵的巨大触动,又从重华、屈原的“野死”、“赴渊”和孔孟的作为等的描述中,自陈不幸的遭遇,表达愤然不平的心境。

屈原所处时代,内有奸佞小人误国,外有强秦相侵,楚王朝处于岌岌可危的状态,屈原身为楚国的贵族大夫,不能发挥自己的才干令国家强盛,反而遭谗被流放,远离郢都,这种遭际使他的诗歌大起大落,显得格外凄怆和悲怨。

柳宗元没有那种长歌当哭的气势和一泻千里的激越之情,但他感同身受,一开始贬谪后的忧惧和哀痛使他心境难宁,他自称“僇人”,“居是州,恒惴栗。

其隙也,则施施而行,漫漫而游。

日与其徒上高山,入深林,穷回溪,幽泉怪石,无远不到。

”(《始得西山宴游记》)借出游来排遣胸中的郁闷和惴惴不安,这种心情与屈原那登高、涉江时感叹春秋代序、时不我待而功业未成的忧患和惶恐何其相似!“将沉渊而陨命兮,讵蔽罪以塞祸。

惟灭身而无后兮,顾前志犹未可。

”(《惩咎赋》)这种因忧惧和哀痛而想要自杀的念头和屈原也是如出一辙,尽管原因略有不同,但是这种哀怨感伤的感情基调始终贯彻在其永州的诗文之中。

如《惩咎赋》中“既受禁锢而不能即死者,以为久当自明。

”又如《闵生赋》中,以“闵吾生之险厄兮”开头,抒发了作者“气沉郁以杳渺兮,涕浪浪而常流”的悲伤情怀。

后来,他慢慢适应了荆楚之地的生活,借出游、写作等活动来排解自己的苦闷。

The Effect of Chusao on the Culture of "Feeling and Nature" of the Han Dynasty

作者: 樊祯祯

作者机构: 山东师范大学文学院,山东济南250014

出版物刊名: 佛山科学技术学院学报:社会科学版

页码: 36-39页

年卷期: 2010年 第1期

主题词: 楚骚文化 汉代儒家“情性”思想 发愤抒情 发愤著书

摘要:楚骚文化是建立在楚地文化风俗基础上的一种独特文化,蕴含着意蕴深厚的美学思想,并积淀于汉代艺术的文化精神的深层。

在中国诗学发展的逻辑链上,屈原及其骚体诗创作实践以及司马迁的"发愤著书"说是一个重要的起点,对于魏晋时才标举的"缘情"说,具有奠基和示范的重要价值。