复习。种群和群落(一轮复习)

- 格式:ppt

- 大小:2.81 MB

- 文档页数:48

专题23 种群-群落-生态系统考情分析随着疫情的全球性爆发的趋势,人们也越来越重视环境保护,那么对于生态系统的了解就显得尤为重要,这部分也是高考热点考查项目之一,该章节会考查生态系统的组成的知识点,这就要求学生掌握生态系统的概念和结构组成,理解生态系统的组成成分及其各种成分的功能,把握食物链和食物网的概念和食物网形成的原因;也可能会结合图解,考查生态系统的结构和功能,要求考生识记营养结构,能根据食物网判断生物之间的种间关系等;理解生态系统中能量流动的过程,掌握能量传递效率的相关计算;当然图形结合肯定是一个难点,会结合图形考查生态系统的结构和功能,要求考生识记生态系统的组成成分,掌握各成分之间的关系,能准确判断图中各字母代表的生物种类;识记生态系统中碳循环的过程,掌握能量流动和物质循环的关系,能结合所学的知识答题。

必备知识1.种群:在一定时间内占据一定空间的同种生物的所有个体。

2.种群特征种群的基本特征与种群数量之间的关系图解及其分析:种群密度、年龄组成、性别比例、出生率和死亡率等都可以影响种群的数量。

3.种群数量的变化(1)种群增长的“J”型曲线①产生条件:食物和空间充裕,气候适宜,没有敌害(天敌、传染病)②数学方程式:Nt=Noλt③种群增长率:不变(λ-1)[(Nt-Nt-1)/Nt-1](2)种群增长的“S”型曲线①产生条件:食物和空间有限,有敌害(天敌、传染病)②存在种群环境容纳量,即存在K值,达到K值时,种群增长率=出生率—死亡率=0,K 值可改变,由环境(食物、空间、敌害)决定③种群增长率:先增大后减小,K/2时增长率最大,K/2时捕捞鱼时获得最大捕捞量4.群落:同一时间,一定区域各种生物种群的集合5.群落的特征:丰富度(重要特征)、种间关系、优势种、群落结构(空间结构)(1)丰富度:群落中的物种树目的多少,越靠近热带的地区(温度越高)物种越丰富(2)种间关系:①互利共生②捕食③寄生④竞争(3)群落的结构①垂直结构:生物种群在垂直方向上有明显的分层现象(包括地面以上、地面以下、以及水域生态系统)植物分层分布与光照有关,动物的分层与其食物及其栖息条件有关,植物的分层现象决定了动物的分层现象。

专题十四种群与群落2.1不同种群的生物在长期适应环境和彼此相互适应的过程中形成动态的生物群落2.1.1列举种群具有种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄结构、性别比例等特征2.1.2尝试建立数学模型解释种群的数量变动2.1.3举例说明阳光、温度和水等非生物因素以及不同物种之间的相互作用都会影响生物的种群特征2.1.4描述群落具有垂直结构和水平结构等特征,并可随时间而改变2.1.5阐明一个群落替代另一个群落的演替过程,包括初生演替和次生演替两种类型2.1.6分析不同群落中的生物具有与该群落环境相适应的形态结构、生理特征和分布特点第1讲种群特征、种群的增长方式及影响种群数量波动的生态因素一、种群1.种群是指占有一定空间和时间的同一物种所有个体的集合体。

2.通常一个物种包含很多种群,同一物种的种群和种群之间存在地理隔离,种群长期地理隔离会导致亚种和新种的形成。

3.种群是物种的具体存在单位、繁殖单位和进化单位。

在“①某地区所有的儿童;②某中学全体学生的总和;③某地区所有人的总和;④某地区所有生物的总和”各项中可以称为种群的是?[提示]是“③某地区所有人的总和”,其中不能称为种群的原因是:①②不具有种群所具有的某些特征,如出生率、年龄结构等;④某地区的所有生物是一个群落,不是一个种群。

二、种群特征1.种群密度2.种群特征的相互关系(1)种群密度是反映种群大小的最常用指标。

(2)出生率和死亡率、迁入率和迁出率决定种群数量的动态变化。

不同种类的动物,出生率相差很大,主要是由动物性成熟的时间、每次产仔(卵)数和每年生殖次数决定的。

(3)出生率减去死亡率就是种群的自然增长率。

(4)预测种群数量的变化趋势的主要依据是年龄结构。

年龄结构影响种群的出生率和死亡率,性别比例只影响种群的出生率,进而影响种群密度。

(5)在生产实践中,人们常采用干扰和破坏害虫自然性别比例的方法来降低害虫的数量。

(6)年龄结构可用年龄金字塔来表示,一般可分为三种类型(如下图)。

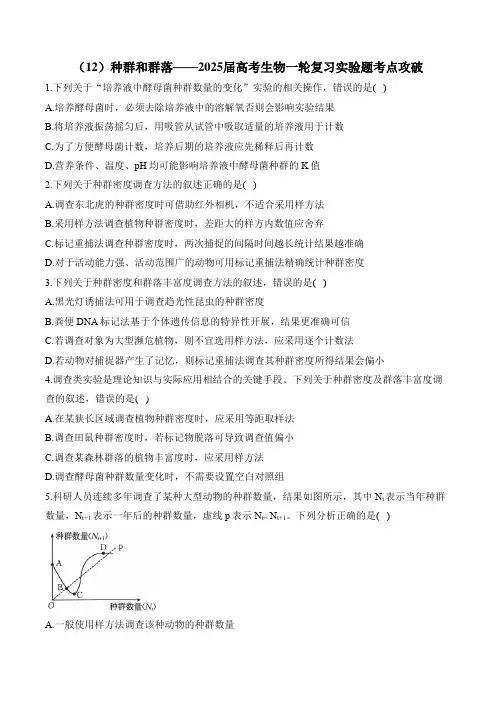

(12)种群和群落——2025届高考生物一轮复习实验题考点攻破1.下列关于“培养液中酵母菌种群数量的变化”实验的相关操作,错误的是( )A.培养酵母菌时,必须去除培养液中的溶解氧否则会影响实验结果B.将培养液振荡摇匀后,用吸管从试管中吸取适量的培养液用于计数C.为了方便酵母菌计数,培养后期的培养液应先稀释后再计数D.营养条件、温度、pH均可能影响培养液中酵母菌种群的K值2.下列关于种群密度调查方法的叙述正确的是( )A.调查东北虎的种群密度时可借助红外相机,不适合采用样方法B.采用样方法调查植物种群密度时,差距大的样方内数值应舍弃C.标记重捕法调查种群密度时,两次捕捉的间隔时间越长统计结果越准确D.对于活动能力强、活动范围广的动物可用标记重捕法精确统计种群密度3.下列关于种群密度和群落丰富度调查方法的叙述,错误的是( )A.黑光灯诱捕法可用于调查趋光性昆虫的种群密度B.粪便DNA标记法基于个体遗传信息的特异性开展,结果更准确可信C.若调查对象为大型濒危植物,则不宜选用样方法,应采用逐个计数法D.若动物对捕捉器产生了记忆,则标记重捕法调查其种群密度所得结果会偏小4.调查类实验是理论知识与实际应用相结合的关键手段。

下列关于种群密度及群落丰富度调查的叙述,错误的是( )A.在某狭长区域调查植物种群密度时,应采用等距取样法B.调查田鼠种群密度时,若标记物脱落可导致调查值偏小C.调查某森林群落的植物丰富度时,应采用样方法D.调查酵母菌种群数量变化时,不需要设置空白对照组5.科研人员连续多年调查了某种大型动物的种群数量,结果如图所示,其中N t表示当年种群数量,N t+1表示一年后的种群数量,虚线p表示N t= N t+1。

下列分析正确的是( )A.一般使用样方法调查该种动物的种群数量B.AC段该种动物的种群数量先增加后减少C.CD段该种动物的种群数量呈“S”形增长D.D点后该种动物的种群数量维持稳定,达到K值6.如图是“土壤中小动物类群丰富度的研究”实验中常用的两种装置,下列有关叙述正确的是( )A.装置①主要是利用土壤动物的趋光性进行采集B.装置①中的金属筛网能阻止小动物向下移动C.装置①主要用于采集体型较大的小动物D.装置①采集的小动物可以放置于70%的酒精中7.为了研究校园土壤中小动物类群的丰富度,某学习小组在校园的不同地点、不同深度进行取样,然后进行土壤动物的分类和统计。

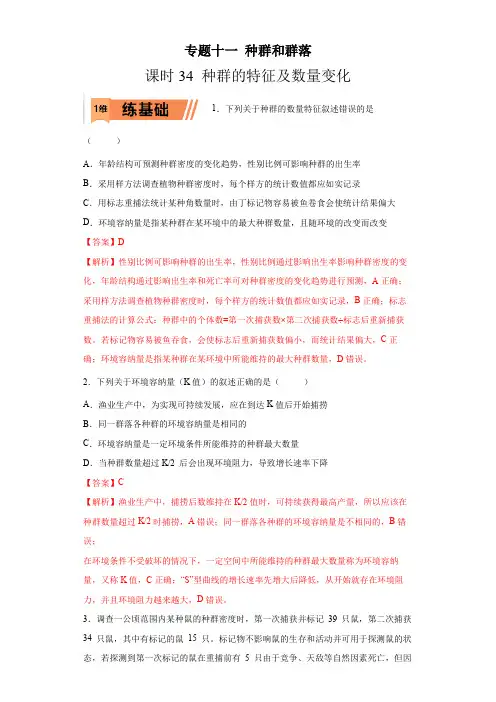

专题十一种群和群落课时34 种群的特征及数量变化1.下列关于种群的数量特征叙述错误的是()A.年龄结构可预测种群密度的变化趋势,性别比例可影响种群的出生率B.采用样方法调查植物种群密度时,每个样方的统计数值都应如实记录C.用标志重捕法统计某种角数量时,由丁标记物容易被鱼卷食会使统计结果偏大D.环境容纳量是指某种群在某环境中的最大种群数量,且随环境的改变而改变【答案】D【解析】性别比例可影响种群的出生率,性别比例通过影响出生率影响种群密度的变化,年龄结构通过影响出生率和死亡率可对种群密度的变化趋势进行预测,A正确;采用样方法调查植物种群密度时,每个样方的统计数值都应如实记录,B正确;标志重捕法的计算公式:种群中的个体数=第一次捕获数×第二次捕获数÷标志后重新捕获数。

若标记物容易被鱼吞食,会使标志后重新捕获数偏小,而统计结果偏大,C正确;环境容纳量是指某种群在某环境中所能维持的最大种群数量,D错误。

2.下列关于环境容纳量(K值)的叙述正确的是()A.渔业生产中,为实现可持续发展,应在到达K值后开始捕捞B.同一群落各种群的环境容纳量是相同的C.环境容纳量是一定环境条件所能维持的种群最大数量D.当种群数量超过K/2 后会出现环境阻力,导致增长速率下降【答案】C【解析】渔业生产中,捕捞后数维持在K/2值时,可持续获得最高产量,所以应该在种群数量超过K/2时捕捞,A错误;同一群落各种群的环境容纳量是不相同的,B错误;在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量称为环境容纳量,又称K值,C正确;“S”型曲线的增长速率先增大后降低,从开始就存在环境阻力,并且环境阻力越来越大,D错误。

3.调查一公顷范围内某种鼠的种群密度时,第一次捕获并标记39 只鼠,第二次捕获34 只鼠,其中有标记的鼠15 只。

标记物不影响鼠的生存和活动并可用于探测鼠的状态,若探测到第一次标记的鼠在重捕前有5 只由于竞争、天敌等自然因素死亡,但因该段时间内有鼠出生而种群总数量稳定,则该区域该种鼠的实际种群密度最接近于()(结果取整数)A.66 只/公顷B.77 只/公顷C.83 只/公顷D.88 只/公顷【答案】B【解析】调查一公顷范围内某种鼠的种群密度时,第一次捕获并标记39 只鼠中有5 只由于竞争、天敌等自然因素死亡,故可将第一次标记的鼠的数量视为39-5=34只,第二次捕获34 只鼠,其中有标记的鼠15 只,设该区域该种鼠的种群数量为X只,则根据计算公式可知,(39-5)/X=15/34,解得X≈77.07,面积为一公顷,故该区域该种鼠的实际种群密度最接近于77 只/公顷。

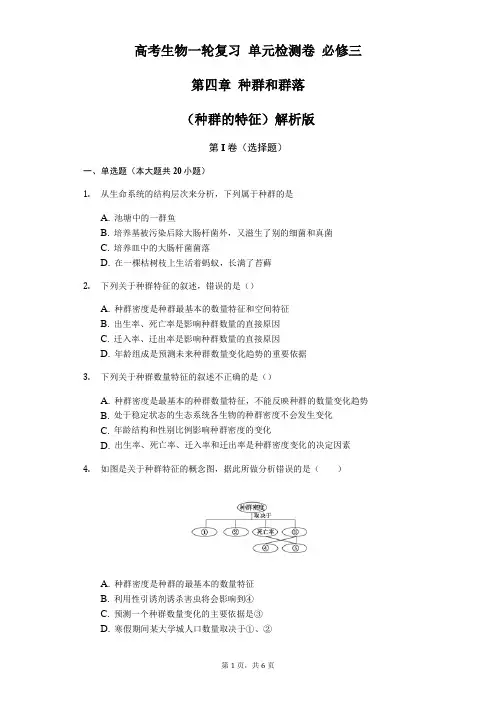

高考生物一轮复习单元检测卷必修三第四章种群和群落(种群的特征)解析版第I卷(选择题)一、单选题(本大题共20小题)1.从生命系统的结构层次来分析,下列属于种群的是A. 池塘中的一群鱼B. 培养基被污染后除大肠杆菌外,又滋生了别的细菌和真菌C. 培养皿中的大肠杆菌菌落D. 在一棵枯树枝上生活着蚂蚁,长满了苔藓2.下列关于种群特征的叙述,错误的是()A. 种群密度是种群最基本的数量特征和空间特征B. 出生率、死亡率是影响种群数量的直接原因C. 迁入率、迁出率是影响种群数量的直接原因D. 年龄组成是预测未来种群数量变化趋势的重要依据3.下列关于种群数量特征的叙述不正确的是()A. 种群密度是最基本的种群数量特征,不能反映种群的数量变化趋势B. 处于稳定状态的生态系统各生物的种群密度不会发生变化C. 年龄结构和性别比例影响种群密度的变化D. 出生率、死亡率、迁入率和迁出率是种群密度变化的决定因素4.如图是关于种群特征的概念图,据此所做分析错误的是()A. 种群密度是种群的最基本的数量特征B. 利用性引诱剂诱杀害虫将会影响到④C. 预测一个种群数量变化的主要依据是③D. 寒假期间某大学城人口数量取决于①、②5.人口学家统计预测人口翻一番的时间为:墨西哥20-40年、美国40-80年,而瑞典人口将会相对稳定、德国人口将减少。

这种预测的主要依据是()A. 种群数量和密度B. 种群年龄组成C. 种群性别比例D. 出生率和死亡率6.利用人工合成的性引诱剂诱杀害虫的雄性个体,该害虫的种群密度将明显减小。

引起该现象的直接原因是A. 雌虫生殖能力下降B. 种群的性别比例失调C. 雌性个体也减少D. 种群出生率下降7.下列叙述中,不属于种群空间特征描述的是()A. 毫升河水中有9个大肠杆菌B. 斑马在草原上成群活动C. 稗草在稻田中随机分布D. 木棉树在路旁每隔5米种植8.生态学家对某岛屿的社鼠种群数量和性比率进行调查统计,结果如图(曲线表示种群数量,柱形图表示性比率),下列分析合理的是()A. 秋季更有利于该岛屿社鼠种群的繁殖B. 社鼠种群数量与性比率之间存在显著的负相关性C. 当社鼠种群数量处于高峰期时雌性明显多于雄性D. 性比率通过影响年龄结构间接影响种群数量9.现阶段我国出现了大量“421型”家庭(4个老人+1对夫妇+ 1个孩子)。

高考生物学一轮复习考点12创新题训练-种群和群落1.大黄花虾脊兰属兰科常绿草本植物,生长在深山常绿阔叶林下,对生态环境和水源的要求较高。

目前,该植物野生种仅存于江西和安徽等地,野外实际存量不足300株。

下列叙述正确的是( )A.可用五点取样法或等距取样法在大黄花虾脊兰分布地调查以估算其种群密度B.决定某地大黄花虾脊兰种群密度的直接因素是出生率、死亡率和迁入率、迁出率C.大黄花虾脊兰野外实际存量过低的原因可能是其生存环境被破坏、结实率低等D.大黄花虾脊兰野外实际存量太少,对其最有效的保护措施是将其迁入植物园保护2.2020年我国“深海勇士”号深潜器在中国南海1600米深处发现了鲸落。

鲸落是鲸鱼死亡后沉入深海形成的一种特殊生态系统,其演化分为四个阶段:鲨鱼、螃蟹等取食鲸鱼的柔软组织→海蜗牛、蠕虫等无脊椎动物以残余鲸尸为食→鲸骨腐烂产生硫化氢,硫细菌等从硫化氢中获取能量→鲸骨的矿物遗骸作为礁岩成为生物的聚居地。

下列相关叙述正确的是( )A.鲸落中的各种动物和微生物共同构成了上述特殊生态系统B.因为深海没有阳光,特殊生态系统鲸落中不存在生产者C.鲸落的形成演化会改变鲸落所在地的环境和生物种群分布D.鲸骨礁岩上演化出充满生机的珊瑚礁的过程属于初生演替3.某生物群落中的植物以多年生草本植物为主,此外还生长着少量的灌木。

该群落中有两种植食性动物A、B及肉食性动物C,C捕食B,但不捕食A,三者的种群数量与时间的关系如图所示。

下列有关分析错误的是( )A.该群落物种丰富度可能低于同纬度的森林群落B.该群落中灌木较少,原因可能是该地降雨量较少C.植食性动物B的繁殖能力和种间竞争能力可能都强于植食性动物A的D.C捕食B,不捕食A,所以该群落中A种群数量大于B种群数量4.研究人员调查了某沿海滩涂上两种水鸟在三种主要觅食环境中的出现概率、主要的食物种类等,统计结果如图所示。

据图分析,下列说法错误的是( )A.青脚鹬与绿翅鸭的主要觅食环境不相同B.绿翅鸭和青脚鹬的生态位有一定程度的重叠C.两种水鸟的生态位存在差异有利于对环境资源的充分利用D.两种水鸟的生态位差异越大,二者的种间竞争强度越大5.某矿区废弃地利用植被混凝土生态护坡绿化技术进行山坡生态修复。

专题17 种群和群落第一讲种群的特征和数量变化一. 种群的概念:在一定的自然区域内,同种生物的全部个体。

二.种群的数量特征:1.种群密度(1)概念:种群在单位面积或单位体积中的个体数。

是种群最基本的数量特征。

(2)调查方法(1)样方法:(2)标志重捕法:①适用范围:活动能力强、活动范围大的动物。

②计算公式:N/M=n/m(N为种群数量,M为标记个体数,捕捉数量为n,被捕捉个体中被标记个体数为m)。

调查种群密度的方法比较:2.年龄组成(预测种群密度的变化趋势)A:增长型,B:稳定型,C:衰退型。

②根据上图分析各年龄组成类型的特点以及种群密度变化的趋势。

3.出生率和死亡率、迁入率和迁出率例如:若某城市2012年出生10人,死亡2人,迁入20人,迁出13人,该城市总人口数为1 000人。

(1)出生率=新出生的个体数目÷个体总数=10‰(2)死亡率=死亡的个体数目÷个体总数=2‰(3)迁入率=迁入的个体数目÷个体总数=20‰(4)迁出率=迁出的个体数目÷个体总数=13‰4.性别比例种群中雌雄个体数目的比例。

⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫♀>♂→增长快♀≈♂→相对稳定♀<♂→增长慢种群密度出生率和死亡率以及迁入率和迁出率是决定种群大小和种群密度的直接因素。

三.空间特征—⎩⎪⎨⎪⎧①均匀分布型:如稻田中水稻的空间分布。

②随机分布型:如田野中某种杂草的空间分布。

③集群分布型:如瓢虫的空间分布。

均匀性分布型 随机分布型 集群分布型四、存活曲线1、类型Ⅰ(凸型):如:人类,很多高等动物2、类型Ⅰ(对角线型):如:水螅,一些鸟类和小型哺乳动物3、类型Ⅰ(凹型):如:牡蛎和树蛙种群数量的变化一、种群增长的“J”型曲线(1)条件:在食物(养料)和空间条件充裕、气候适宜和没有敌害等理想条件下 (2)特点:种群内个体数量连续增长;增长率不变 计算公式:Nt= N 0λtλ代表增长倍数,不是增长率, λ>1时种群密度增大 λ=1时种群密度保持稳定λ<1时种群密度减小,“J”型增长时,λ>1二、种群增长的“S”型曲线:(1)条件:有限的环境中,种群密度上升,种内个体间的竞争加剧,捕食者数量增加(2)特点:种群内个体数量达到环境条件所允许的最大值(K 值)时,种群个体数量将不再增加;种群增长率变化,K/2时增速最快,K 时为02. K 值与K2在实践中的应用(1)K 值的应用①对野生生物资源的保护措施:保护野生生物生活的环境,减小环境阻力,增大K 值。