面神经腮腺段的应用解剖

- 格式:doc

- 大小:70.00 KB

- 文档页数:6

耳鼻咽喉科面神经的应用解剖一、面神经的组成面神经为第VⅡ脑神经,出颅后弯曲行走于颞骨内,是人体中在骨管内行程最长的神经,从其中枢到末梢之间的任何部位受损,均可导致部分性或完全性面瘫。

面神经是以运动神经为主的混合神经,由运动、感觉和副交感神经纤维组成,主要支配面部表情肌、传导舌前2/3的味觉及支配舌下腺、下颌下腺和泪腺的分泌。

面神经核位于脑桥,分为上下两部分,上部分受双侧大脑皮质运动区的支配,并发出运动纤维支配同侧颜面上半部的肌肉,核的下半部分仅受对侧大脑皮质的支配,并发出运动纤维支配同侧颜面下半部的肌肉。

(一)面神经的成分面神经含有4种纤维成分。

1.特殊内脏运动纤维起于脑桥被盖部的面神经核,主要支配面肌的运动。

2.一般内脏运动纤维起于脑桥的上涎核,属副交感神经节前纤维,在有关副交感神经节换元后的节后纤维分布于泪腺、下颌下腺、舌下腺及鼻、腭的黏膜腺,司上述腺体的分泌。

因出脑桥后走行于运动神经和前庭蜗神经之间,又称中间神经。

3.特殊内脏感觉纤维即味觉纤维,其胞体位于颞骨岩部内,面神经管弯曲处的膝神经节,周围突分布于舌前2/3黏膜的味蕾和腭部的味蕾,中枢突终止于脑干内的孤束核。

4.一般躯体感觉纤维传导耳郭及小范围外耳道皮肤的躯体感觉和表情肌的本体感觉。

(二)面神经的行程及分支1.面神经的行程面神经由两个根组成,较大的运动根从面神经丘发出,自脑桥小脑角区,脑桥延髓沟外侧部出脑;较小的混合根(也称中间神经)自运动根的外侧出脑,和位听神经进入内耳道,两根进入内耳门合成一干,穿内耳道底,进入与中耳鼓室相邻的面神经管,在面神经管内,先向前外,继而向后外,转折处称为面神经膝部,干上有感觉性的膝状神经节,先水平走行,于外半规管后下方下行于鼓室后壁后上方,后垂直下行经茎乳孔出颅,到达面部后发出耳后神经、二腹肌支和茎突舌骨肌支,支配二腹肌后腹和茎突舌骨肌,向前进入腮腺,在其内分成5个终末支即颞支、颧支、颊支、下颌支和颈支,支配面部表情肌。

腮腺与面神经颧支的应用解剖学研究摘要】目的:探讨腮腺叶间导管转移治疗干眼病的解剖学基础。

方法:对10具(20侧)成人尸体标本头面部腮腺区进行局部解剖,观察腮腺第1叶间导管与面神经颧支的关系,测量两者的相关数据。

结果腮腺浅部第1叶间导管在距腮腺乳头(25.49±2.76)mm处注入腮腺导管,第1叶间导管长度为(37.63±1.24)mm,注入腮腺导管处的外径(0.54±0.16)mm。

腮腺浅部第1叶间导管与面神经颧支的解剖关系是面神经颧支位于叶间导管的浅层,两者逆向而行。

在眼眶外侧缘的垂直线上叶间导管和面神经颧支距离腮腺导管分别为(9.82±1.35)mm和(6.51±1.30)mm。

结论:第1叶间导管转位治疗干眼病是临床较理想的术式。

【关键词】腮腺;叶间导管;面神经颧支;干眼病【中图分类号】R361 【文献标识码】A 【文章编号】1007-8231(2017)01-0059-02Applied anatomy of the parotid gland and zygomatic branch of facial nerveCHEN Zhi-qiang, WU Gui-long, YUAN En-jian, LEI ZHen.Changsha Medical University 421001, China【Abstract】Objective To explore the anatomic basis of treatment of dry eyewith the transfer of the parotid gland .Method The first interlobar duct of parotid gland and zygomatic branch of facial nerve of 10 (20 sides) adult cadaveric head and face of parotid gland were dissected and observed , and the datameasured.Results Zygomatic branch of facial nerve and parotid gland first interlobar duct reverse. Conclusion The treatment of dry eye disease with first leaf catheter translocation is an ideal surgical procedure.【Key words】Parotid gland;Leaf catheter;Zygomatic branch of facial nerve;Dry eye干眼病又称干燥性角膜炎,是由于眼部或全身多种原因引起的眼腺细胞分泌减少的常见眼病,此病会导致视力下降,重症者致盲率较高,至今没有较好的治疗方法。

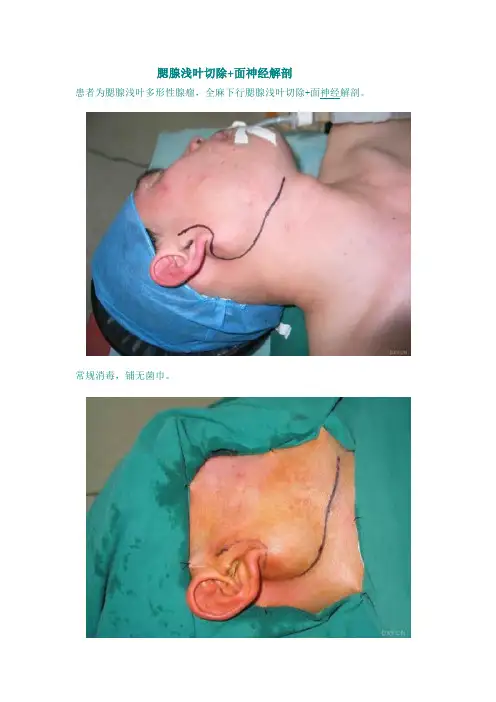

腮腺浅叶切除+面神经解剖患者为腮腺浅叶多形性腺瘤,全麻下行腮腺浅叶切除+面神经解剖。

常规消毒,铺无菌巾。

掀翻皮瓣,显露腮腺及胸锁乳突肌,可看到耳大神经。

显露并切断腮腺导管。

沿腮腺前缘分离显露上下颊支面神经。

腮腺浅叶和肿瘤向后分离,显露面神经干和各面神经分支。

腮腺尾叶与胸锁乳突肌分离。

腮腺后缘与胸锁乳突肌锐性分离至接近面神经干处。

下腮腺浅叶及肿瘤,冰冻报告为多形性腺瘤。

术区见腮腺深叶腺体、面神经干、下颌缘支、上下颊支、颧支和颞支。

术区放入负压引流管,切口缝合。

颈阔肌深面腮腺筋膜表面翻皮瓣。

腮腺前缘面神经解剖是为了更好定位各支面神经分支及主干。

如果能够熟练解剖面神经主干,不必非得从前缘分离。

如果单纯是下极良性肿瘤,可以腮腺浅叶部分切除。

掀翻皮瓣当然是颈阔肌深面翻起,但是腮腺浅叶的多形性腺瘤是应该行浅叶切除+面神经解剖,而不是部分切除,如果肿瘤累及深叶或位于深叶,就应该行全腮腺切除+面神经解剖。

主要是因为,虽然是良性肿瘤(也有恶性混合瘤),但如果切除行腺体局部切除或部分切除,其复发率较高,而肿瘤在原术区复发多为多结节,并且二次手术的面神经保护较困难。

面神经的解剖是这样考虑,不要在面神经解剖的过程中把肿瘤搞破,不管是良性还是恶性。

我是这样处理,较为表浅的肿瘤,可以楔形切除表浅的一部分,送冰冻,但必须马上将肿瘤缝上,然后行面神经解剖,表面有较多腺体的,就行浅叶切除,送冰冻,如果为良性,关切口,恶性,再行深叶切除。

大部分的腮腺肿瘤位于后下,如果上来就去找面神经干,一个是不好找,有肿瘤压着,再有就是容易在寻找过程中将肿瘤弄破。

因此,从前缘找是合适的。

楔形切除不知在哪本教科书上写过?种植可能性小不等于不种植。

为何不完整切除呢?我很纳闷。

腮腺良性肿瘤倒是极少数会分不出。

另外在腮腺下极的较小混合瘤连同肿瘤一起做腮腺浅叶下极部分切除,也不违反手术原则呀。

倒是楔形切除,我孤陋寡闻没听到过。

楔形切除一部分是为了送冰冻快点,没有别的意思。

面神经发表者:王耀文6361人已访问收藏面神经(图16-22)自小脑中脚下缘出脑后,进入内耳门,穿过内耳道底入面神经管,出茎乳孔向前进入腮腺,面神经在腮腺内交织组成腮腺丛,自腮腺边缘呈辐射样发出5条分支,支配面部表情肌。

根据解剖部位由上而下,依次有以下分支。

(一)颞支常为2支,经下颌骨髁状突的浅面或前缘,从腮腺上缘外出至SMAS下,越过颧弓后段的浅面行向前上,分布于额肌与眼轮匝肌。

该支受损引起同侧额纹消失。

(二)颟支多为2~3支,在耳屏前3.0cm左右,经腮腺上缘和前缘穿出,上部分支较细,越过颧骨分布于上、下睑的眼轮匝肌;其下支较粗,循颧弓下方及面横动脉之下平行向前,分布于颧肌及上唇方肌深面。

颧支损伤可造成睑裂闭合不全。

(三)颊支常为3~5支。

距耳垂沟约5.o~5.5cm,自腮腺前缘穿出,位于嚼肌筋膜的深面,与腮腺导管平行向口角。

颊支位于腮腺导管上方者为上颊支,一般较粗,位置恒定,其体表投影约位于耳屏间切迹与鼻翼下缘连线的上方;位于腮腺导管下方者为下颊支,在口角平面或稍上方向前走行。

因此,腮腺导管可以作为寻找面神经颊支的重要标志(如图中的7为腮腺导管,在7的上、下各有一个3为面神经颊支)。

颊支分布于颊肌、口轮匝肌、笑肌、上唇方肌等。

上、下颊支在行程中常相互吻合成网,如术中不慎将部分颊支损伤,其他分支有一定代偿作用。

(四)下领缘支下颌缘支出腮腺后,在咬肌筋膜深面沿下颌缘走行,在咬肌前缘横跨面动脉向前进入下唇诸肌。

因此,游离咬肌表面的SMAS时,只要紧贴颈阔肌深面分离,不破坏咬肌筋膜,不会损伤面神经下颌缘支。

但到了咬肌前缘,应终止操作。

如果手术损伤了下颌缘支,会引起下唇诸肌瘫痪,出现口角歪斜。

(一)面神经的组成及其走行方向面神经由两根组成,于脑桥下缘出脑,两根神经之中较大者为运动根,小者为感觉根,两根经过内耳道时合并。

在颞骨岩部,面神经居于弯曲的面神经管内,面神经管起于内耳道的底部,开口于茎乳孔。

面神经主干是指面神经出茎乳孔至面神经分叉处的一段。

耳后隐蔽切口逆向解剖面神经在腮腺部分切除术中的临床应用腮腺疾病是指腮腺本身以及周围组织发生的病变,常见的有腮腺炎、腮腺肿瘤等。

对于腮腺肿瘤、淋巴结转移的腮腺恶性肿瘤等,需要进行手术治疗。

而耳后隐蔽切口逆向解剖面神经在腮腺部分切除术则成为了治疗这些疾病的一种常见选择,其具有手术创伤小、美容效果好等特点,在临床上得到了广泛应用。

本文将对耳后隐蔽切口逆向解剖面神经在腮腺部分切除术中的临床应用进行介绍和探讨。

耳后隐蔽切口是指在耳廓后方开口的一种手术切口,通过该切口可以实现对腮腺的手术操作。

在该手术中,医生首先在患者的耳后皮肤上画出切口线,然后对皮肤、皮下组织进行切割,最终进入腮腺部分切除的手术区域。

隐蔽切口的设计可以隐藏在耳廓后方,手术后术疤基本看不见,因此在美容效果上有很好的表现。

逆向解剖面神经是指在手术过程中,医生将先解剖面神经,再进行手术切除腮腺的方法。

这种手术方法可以避免对面神经的直接损伤,也使得手术更加安全可靠。

在手术中还要注意避免对腮腺区域的大血管等重要结构的损伤,因此对于医生来说,术前的充分准备和对解剖学知识的熟练掌握都是至关重要的。

1. 适应症耳后隐蔽切口逆向解剖面神经在腮腺部分切除术适用于腮腺肿瘤、一些囊性腮腺肿物以及一些腮腺炎症的治疗。

对于部分患者,由于其有美感要求或者对手术术疤要求高,也可以选择该手术方式。

2. 临床效果在临床应用中,耳后隐蔽切口逆向解剖面神经在腮腺部分切除术具有创伤小、美容效果好、术后术疤不明显等优点。

通过该手术方法,可以实现对腮腺肿瘤的完全切除,同时避免对面神经等重要结构的损伤。

这种手术方法在治疗腮腺疾病中有着非常广泛的应用。

3. 临床注意事项在实施耳后隐蔽切口逆向解剖面神经在腮腺部分切除术时,医生需要密切关注患者的术前情况,包括对疾病的全面评估以及手术前的准备工作。

手术中需要对面神经及其分支、腮腺区域的解剖结构进行充分了解,避免损伤重要组织和结构。

对于一些复杂的病例,还需要结合影像学检查、病理学检查等多种手段,以确保手术的成功和患者的安全。

《面神经颅外段的解剖学研究与临床应用》一、引言面神经是人体内最重要的神经之一,负责支配面部表情肌的运动,其颅外段的解剖学研究对于理解面部表情控制和神经系统疾病的诊断治疗具有极其重要的意义。

本文将探讨面神经颅外段的解剖结构及其与邻近组织的关系,并分析其在临床上的应用。

二、面神经颅外段的解剖学研究(一)面神经的起源与分布面神经起源于脑桥延髓交界处,其颅外段主要分布在面部表情肌,包括额肌、眼轮匝肌、鼻肌、颊肌等。

面神经在颅骨孔道中穿出后,经过腮腺后缘,沿面部肌肉分布,最终支配面部表情肌的运动。

(二)面神经的解剖结构面神经由核纤维和浆膜组成,周围由一系列结缔组织和血管网环绕。

面神经具有多种复杂的结构特征,如内含神经纤维束、髓鞘和神经元等。

在颅外段,面神经还与周围血管、肌肉和骨骼等组织紧密相连。

(三)面神经与邻近组织的关系面神经与周围血管、肌肉和骨骼等组织的关系密切。

在颅外段,面神经与腮腺、颞肌、咬肌等组织相邻,其走行和分支也与这些组织紧密相连。

这些关系对于理解面神经的生理功能和在手术操作中保护面神经具有重要作用。

三、面神经颅外段的临床应用(一)面瘫的诊断与治疗面瘫是指由于某种原因导致面部表情肌功能丧失的一种疾病。

在诊断过程中,医生需详细了解患者的病史和临床表现,并对面神经进行详细的解剖学检查。

对于轻度面瘫患者,可采取保守治疗,如药物治疗、物理治疗等;对于重度面瘫患者,则需采取手术治疗,如神经修复术等。

对面神经颅外段的解剖学研究有助于医生更准确地诊断和制定治疗方案。

(二)面部美容手术中的保护措施在面部美容手术中,如颞部除皱术、下颌角整形术等,需对面神经进行保护。

对面神经颅外段的解剖学研究有助于医生了解面神经的走行和分支情况,从而在手术中避免对面神经造成损伤。

同时,对面神经的准确判断也有助于医生在手术中精准地分离和操作其他组织,提高手术的安全性和效果。

(三)康复训练指导在康复训练过程中,针对不同类型和程度的面瘫患者,需根据其病情制定相应的康复训练计划。

面神经发表者:王耀文6361人已访问收藏面神经(图16-22)自小脑中脚下缘出脑后,进入内耳门,穿过内耳道底入面神经管,出茎乳孔向前进入腮腺,面神经在腮腺内交织组成腮腺丛,自腮腺边缘呈辐射样发出5条分支,支配面部表情肌。

根据解剖部位由上而下,依次有以下分支。

(一)颞支常为2支,经下颌骨髁状突的浅面或前缘,从腮腺上缘外出至SMAS下,越过颧弓后段的浅面行向前上,分布于额肌与眼轮匝肌。

该支受损引起同侧额纹消失。

(二)颟支多为2~3支,在耳屏前3.0cm左右,经腮腺上缘和前缘穿出,上部分支较细,越过颧骨分布于上、下睑的眼轮匝肌;其下支较粗,循颧弓下方及面横动脉之下平行向前,分布于颧肌及上唇方肌深面。

颧支损伤可造成睑裂闭合不全。

(三)颊支常为3~5支。

距耳垂沟约5.o~5.5cm,自腮腺前缘穿出,位于嚼肌筋膜的深面,与腮腺导管平行向口角。

颊支位于腮腺导管上方者为上颊支,一般较粗,位置恒定,其体表投影约位于耳屏间切迹与鼻翼下缘连线的上方;位于腮腺导管下方者为下颊支,在口角平面或稍上方向前走行。

因此,腮腺导管可以作为寻找面神经颊支的重要标志(如图中的7为腮腺导管,在7的上、下各有一个3为面神经颊支)。

颊支分布于颊肌、口轮匝肌、笑肌、上唇方肌等。

上、下颊支在行程中常相互吻合成网,如术中不慎将部分颊支损伤,其他分支有一定代偿作用。

(四)下领缘支下颌缘支出腮腺后,在咬肌筋膜深面沿下颌缘走行,在咬肌前缘横跨面动脉向前进入下唇诸肌。

因此,游离咬肌表面的SMAS时,只要紧贴颈阔肌深面分离,不破坏咬肌筋膜,不会损伤面神经下颌缘支。

但到了咬肌前缘,应终止操作。

如果手术损伤了下颌缘支,会引起下唇诸肌瘫痪,出现口角歪斜。

(一)面神经的组成及其走行方向面神经由两根组成,于脑桥下缘出脑,两根神经之中较大者为运动根,小者为感觉根,两根经过内耳道时合并。

在颞骨岩部,面神经居于弯曲的面神经管内,面神经管起于内耳道的底部,开口于茎乳孔。

面神经主干是指面神经出茎乳孔至面神经分叉处的一段。

面神经解剖在腮腺手术中的临床意义目的:探讨面神经解剖在腮腺肿瘤切除术中的意义。

方法:回顾性分折1998~2005年我科施行腮腺肿瘤切除术101例。

面神经解剖86例(85.1%,86/101)。

面神经总干解剖15例,面神经下颌缘支解剖71例。

3例恶性肿瘤和12例小腺瘤未行面神经解剖。

腮腺局部切除12例,腮腺浅叶切除74例,腮腺全切除15例。

结果:全组术后随访9~33个月,无肿瘤复发病例。

4例术后腮腺瘘,7~10 d痊愈。

1例永久性面瘫。

无术后出血、感染等并发症。

结论:面神经解剖有助于完整切除腮腺肿瘤和防止面神经医原性损伤。

美蓝染色可在术中有效识别面神经。

[Abstract] Objective:To study the signification of facial nerve anatomy during parotid operation. Methods:This paper was to summarize and analyze retrospectively the clinical experience of 101 cases with the parotid-tumor who were performed operation from 1998 to 2005. Of these 101 cases, facial nerve were anatomized in 86 cases(85.1%,86/101),including facial nerve con-caudex anatomy in 15 cases, ramus marginal mandibulae nervous facial anatomy in 71 cases. M alignant tumor in 3 cases and little adenoid tumor in 12 cases weren’t facial nerve anatomy. Based on demand of the treatment, parotid local excision in 12 cases, parotid superficial-lobe excision in 74 cases and parotid total excision in 15 cases were performed. Results: Followed-up all of patients for 9~33 months, postoperatively, no one recurrence. Fistula of parotid gland occurred in 4 cases and 7~10 days were healed through changing dressing and permanence facial palsy in 1 cases and no post-operative complications such as blooding or infection were observed. Conclusion:It is one of effective measures in parotid operations with facial nerve anatomy for preventing facial nerve iatrogenic damage. Methylene blue is helpful to discriminate facial nerve.[Key words] Facial nerve;Anatomy;Parotid tumor;Surgery腮腺部分或全切除術是治疗腮腺肿瘤的主要方法,因腮腺肿瘤与面神经关系密切,而术中面神经损伤是常见并发症。

腮腺影像解剖

腮腺在涎腺中体积最大,左右各一,为浆液腺,位于颜面两侧耳屏前,浅部覆盖于下颌支和咬肌后份的浅面,呈三角形;深部位于下颌支深面,呈锥体状突向咽侧壁;浅部和深部的连接处为峡部,位于下颌支的后缘。

腮腺分叶:以面神经总干及其分支经过的平面人为的划分腮腺深、浅叶,而我们影像也很难分辨面神经,所以以以下两种划线划分深浅叶:

1.U线法-以下颌后静脉最背侧和同侧椎体最背侧的连线估计面神经的位置而进行深浅叶的划分(橙色虚线);

2.以下颌支内侧缘至胸锁乳突肌内侧缘连线进行划分(绿色实线)。

良性肿瘤:多形性腺瘤最多见(约60-70%),其次腺淋巴瘤(6-10%),以及基底细胞腺瘤、肌上皮瘤、嗜酸细胞腺瘤、神经鞘瘤等。

恶性肿瘤:黏液表皮样癌最多见,其次腺样囊性癌,以及腺泡细

胞癌、肌上皮癌、淋巴上皮癌、淋巴瘤等。

非肿瘤性病变:结核、良性淋巴上皮病变、木村病、鳃裂囊肿等。

重点提提二腹肌后腹(红箭):腮腺深叶位于二腹肌后腹外侧,腮腺深叶的占位会将二腹肌后腹向后内侧推挤移位;颈血管鞘位于二

腹肌后腹内后侧,来源于颈血管鞘的占位会将二腹肌后腹向外侧推挤移位。

面神经腮腺段的定位解剖姜吉良,吴斌,刘冬强,曹妍群(邵阳医学高等专科学校解剖学教研室,湖南邵阳 422000)摘要:目的为腮腺区外科手术提供面神经腮腺段的定位解剖学资料。

方法以颞骨的颧突根与下颌角后缘的连线为Y轴,以过乳突尖并垂直于Y轴的直线为X轴设定坐标系,以该坐标系为参照观测32具(64侧)成年尸体腮腺内面神经干的始、止点和面神经主要分支起点、出腮腺的位置和行走方向。

结果面神经上、下干的起点位置分别是:-17.32±1.22mm 和-7.24±0.86mm、-17.32±1.22mm和-7.24±0.86mm,止点位置分别是:-10.26±1.02mm和17.24±1.22mm、-12.82±1.12mm和-12.22±0.88mm,行走方向与X轴成角分别是:36.20±5.20、-38.30±4.60;颞支、颧支、上颊支、下颊支、下颌缘支、颈支的起点位置分别是:-10.26±1.02mm和27.24±1.22 mm、-3.27±0.24mm和24.36±4.27mm、-3.85±0.86mm和18.42±2.06mm、-3.26±1.04mm和14.24±3.26mm、-11.72±2.35mm和-6.43±2.06mm、-12.82±1.12mm和-12.22±0.88mm,出腮腺点位置分别是:0.42±0.08mm和38.56±6.68mm、8.2±2.44mm和36.04±4.28mm、18.26±3.64mm和26.82±3.86mm、25.48±4.76mm和9.66±1.58mm、4.25±0.54mm和-13.63±5.23 mm、-1.08±0.22mm和-16.26±3.64mm,行走方向与X轴成角分别是:68.10±2.040、34.80±4.70、9.40±1.560、-3.70±1.350、-55.60±2.850、-68.30±2.630。

结论根据颌面部外科手术需要,可通过体表标志线精确确定面神经干及其主要分支在腮腺内的位置和行走方向。

关键词:面神经干;面神经主要分支;定位解剖;X轴;Y轴Addressable anatomy of the parotid segment of facial nerve JIANG Ji-liang,WU Bin, LIU Dong-qiang, CAO Yan-qun (Department of Human Anatomy,Shaoyang Medical College, Shaoyang Hunan 422000)Abstract:【Objective】To observe and measure the parotid segment of facial 【作者简介】:姜吉良(1962-),男,副教授,研究方向:人体解剖学教学及临床应用。

nerve in order to prove addressable anatomic data for operatio ns in parotid region.【Methods】A frame of axes was established by means of setting the line linking root of zygoma on temporal bone to the trailing edge of angulus mandibulae as Y-axis, and setting the straight line passing across mastoidale and perpendicular to the Y-axis as X-axis. The position and travelling direction of the facial nerve trunks and their main branches in the parotid were observed and measured on 32 adults(64 sides) cadavervic heads refer to the frame of axes. 【Results】The starting point of the upper, lower trunks of facial nerve were-17.32±1.22mm and -7.24±0.86mm、-17.32±1.22mm and -7.24±0.86mm respectively.Their terminal point were-10.26±1.02mm and 17.24±1.22mm、-12.82±1.12mm and -12.22±0.88mm respectively.The included angle between the trunks and the X –axis were 36.20±5.20、-38.30±4.60 respectively;The starting point of the temporl,zygomatc, upper buccal, lower buccal, marginal mandbular and cervical branch of facial nerve were -10.26±1.02mm and 27.24±1.22mm、-3.27±0.24mm and 24.36±4.27mm、-3.85±0.86mm and 18.42±2.06mm、-3.26±1.04mm and 14.24±3.26 mm 、-11.72±2.35mm and-6.43±2.06mm 、-12.82±1.12mm and -12.22±0.88mm respectively.the point moving away from the parotid of these branches were0.42±0.08mm and 38.56±6.68mm、8.2±2.44mm and 36.04±4.28mm、18.26±3.64mm and 26.82±3.86mm、25.48±4.76mm and 9.66±1.58mm 、4.25±0.54mm and -13.63±5.23mm 、-1.08±0.22mm and -16.26±3.64mm respectively. The included angle between the branches and the X –axis were 68.10±2.040、34.80±4.70、9.40±1.560、-3.70±1.350、-55.60±2.850、-68.30±2.630 respectively.【Conclusion】The position and travelling direction of the facial nerve trunks and their main branches in the parotid might be made certain acculately through the marker line on the body surface according to the requirement of manollifacial surgery.Key words: trunk of facial nerve;main branch of facial nerve;addressable anatomy;X–axis;Y–axis鉴于面神经与腮腺的特殊解剖关系,手术治疗腮腺肿瘤时误伤面神经及其分支是发生医源性面神经损伤的主要原因[1]。

近年来,随着腮腺外科向微创化和功能保留方向发展,除非恶性肿瘤已侵犯面神经且难以分离,腮腺手术中通过主动面神经解剖及保护,能有效保全面神经功能[2]。

虽然面神经在腮腺内分支较多,且吻合复杂[3-6],但面神经干及其主要分支的位置相对恒定,通过头面部的重要体表标志确定其位置,有助于临床医师更迅速、准确地寻找和分离面神经干及其主要分支,降低腮腺手术的面神经损伤率。

1材料与方法在32具成年尸体(男尸22具,女尸10具)的双侧头侧部剥去皮肤,清除腮腺表面的SMAS筋膜,完整地显露腮腺,在其边界处用黑色水笔做好标记。

于面神经穿刺点[7]处找到面神经总干后,自此向前分离腮腺内面神经各分支,而后清除面神经浅面的腮腺组织。

以颞骨的颧突根与下颌角后缘的连线为Y轴,以过乳突尖并垂直于Y轴的直线为X轴设定坐标系,两轴的交点为O点。

在X轴上,O点以前取正值,O点以后取负值;在Y轴上,O点以下取负值,O点以上取正值,测量点到X轴的垂直距离为Y值,到Y轴的垂直距离为X 值。

面神经分支或其延长线自后下向前上与X轴成角取正值,自后上向前下与X轴成角取负值。

用分规和精确度为0.02mm的游标卡尺测量面神经干及其主要分支的出腮腺点及在腮腺内的起、止点的位置,并用量角器测量其与X轴的夹角,对所得数据进行统计学处理。

2 结果2.1 面神经干的位置在本研究的64侧面神经解剖标本中,面神经均以一条总干由茎乳孔穿出,自腮腺后缘穿入腮腺后即分支,分为两干者56侧,占90.3%;分为三干者8侧,占9.7%。

面神经各干的测量数据见表1。

表1 面神经干起止点的位置及走向mm,n=64Tab.1 The position of starting point ,terminal point and travelling derection of the facialnerve trunks, mm,n=64始点止点面神经干X值Y值X值Y值与X轴成角上干-17.32±1.22 -7.24±0.86-10.26±1.02 17.24±1.22 36.20±5.20中干-15.18-3.04 -6.32 -8.02 -3.40下干-17.32±1.22-7.24±0.86 -12.82±1.12 -12.22±0.88 -38.30±4.602.2 面神经干主要分支的位置面神经在腮腺内的分支通常可分5组:颞支组T、颧支组Z、颊支组B、下颌缘支组M 及颈支组C[5],各组分支分别是2~3支、2~4支、3~4支、1~2支和1~2支。