中世纪西欧社会史

- 格式:docx

- 大小:26.98 KB

- 文档页数:8

西欧封建社会西欧封建社会是中世纪欧洲的一种社会组织形式,主要存在于公元9至15世纪。

在这个时期,西欧社会呈现出了封建主义的特征,封建领主和农奴构成了封建社会的基本阶层。

本文将就西欧封建社会的兴起、特点以及对后世的影响等方面进行探讨。

西欧封建社会的兴起与发展西欧封建社会的兴起可以追溯到罗马帝国灭亡后的混乱时期。

由于外敌入侵和战乱频繁,人们渴望得到更强大的保护,于是开始依附于军事实力雄厚的封建领主。

封建领主通过赐地等方式吸引人们归附,形成了封建领地制度。

在这种制度下,封建领主控制着土地和农奴劳动力,农奴则为封建领主提供财富和劳动力。

西欧封建社会的特点西欧封建社会的特点主要体现在以下几个方面:首先,封建社会呈现出严格的阶级分化。

封建社会分为贵族、神职人员、自由民和农奴等不同的阶层,阶级之间的差距非常明显。

其次,封建社会的土地所有权是稳固的。

封建领主拥有土地所有权,农奴则只有使用权,不能自由流动或转让土地。

再次,封建社会的主要生产方式是封建农业。

农奴在封建领主的领地上耕种,一部分产出归封建领主所有,农奴只能获得较少的收益。

最后,封建社会的政治组织形式是封建制度。

封建领主享有领地上的行政、司法和军事权力,形成了一种以封建领主为中心的政治秩序。

西欧封建社会的影响西欧封建社会对后世产生了深远的影响。

首先,封建社会的土地所有制和阶级分化为欧洲后来的资本主义社会和阶级斗争提供了基础。

其次,封建社会的法律制度和政治组织为后来的西方国家建立了法治和政治制度的基础。

最后,封建社会的农业经济模式为欧洲的工商业发展提供了原始资本积累。

总结西欧封建社会是中世纪欧洲的一种特殊社会形态,其兴起、特点和影响都对欧洲历史有着重要的意义。

通过对西欧封建社会的深入了解,我们可以更好地理解欧洲社会的发展历程和演变规律。

【3003字】。

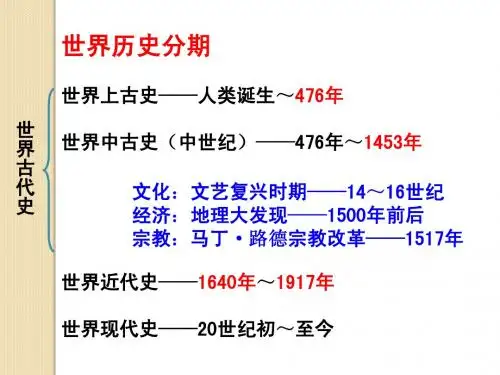

欧洲中世纪中世纪一般是指欧洲封建制时代。

欧洲、特别是西欧的封建社会比较典型,所以这一名词主要适用于欧洲。

西欧的封建社会经历了三个发展阶段:公元5~11世纪是封建经济的形成时期;11~15世纪是封建制度的统治确立和鼎盛时期;16~18世纪是封建经济瓦解,从封建制度向资本主义制度过渡的时期。

一、欧洲技术的进步与经济的发展14、15世纪欧洲生产技术的进步14~15世纪,欧洲农业生产有了新的进步。

英国、尼德兰等农业比较发达的地区,已开始采用耕地的轮种制。

一般是二圃轮作制和三圃轮作制。

二圃制是将耕地分为两部分,一部分种作物,一部分休耕,逐年替换;三圃制是将耕地分为三部分:一部分播种冬季作物,一部分播种夏季作物,一部分休耕,每年轮换。

这种轮作法是保持耕地肥力的一种有效方法,比原始农业耕作是一大进步。

铁犁耕作和施肥日益推广,土地得到充分利用。

许多国家还大量垦荒,不断扩大耕地面积。

农产品的产量也增加了。

在英国,1200~1249年,小麦、大麦、燕麦等四种谷物的种子与收获量的平均比例是1∶3.7;1250~1499年,增加到1∶4.7。

果园、菜圃和农产品加工等,也有新的进展。

随着欧洲农业生产力的提高和农产品剩余的增多,对手工业产品的需求也增加了,手工业获得迅速发展。

与手工业密切相关的动力技术的进步极为显著。

14世纪,以上击式水车为代表的新的动力设施的发明和改进,使水力的使用更为普遍。

上击式水车靠流水的降落冲击叶轮,这使得水车的使用不必局限于江河溪流之畔,只要用渠道引水,造成一定的落差,即可驱动叶轮,获得较大能量。

14世纪的德意志、意大利等逐渐在采矿业中利用水力鼓风、排水和提升矿石,不仅提高了产量,而且增加了采掘深度。

在冶金工业中,由于出现了由水力带动的鼓风机,使风量加大,炉温升高,就能在大熔炉中直接炼出熟铁和钢,并能熔化铁水,进行浇铸。

在金属加工业中,出现了用水力驱动的加工工具,如拔丝机、压延机等,以及重达1吨以上的水力锤。

浅谈中世纪西欧封建制度,错综复杂的封建制度——中世纪展开全文中世纪中世纪通常指5-15世纪之间近千年的历史,从公元476年西罗马帝国灭亡到15世纪航海大发现之前的中世纪是欧洲封建化的时期,同时也是文化思想最黑暗的时期。

中世纪通常只是欧洲史的说法,放在世界史上我们更愿意成为中古史(世界史大致可以分为上古史、中古史、近代史、现代史)中世纪的封建制度与中国的不一样,事实上中国的封建本身就包含多重含义(封建在西周大分封时是封土建国的意思;到了秦汉之后成为了封建制度,也就是类似农奴制度的中国化版本;随后封建又指封建社会,也就是中国从秦汉到明清的社会性质),而欧洲封建制就完全是另一种面貌出现在世界舞台上了,本期内容就来浅谈西欧中世纪封建制度日耳曼人诸国中世纪从公元476年西罗马帝国灭亡开始,那么西罗马灭亡后它的疆土哪去了呢?或者说最先进入中世纪的是哪些国家呢?答案是日耳曼人日耳曼人诸国详情参考西罗马帝国竟被如此瓜分,日耳曼人诸国——中世纪封建诸国西罗马灭亡后西欧主要由日耳曼人国家的西哥特王国、东哥特王国、汪达尔王国、不列颠诸国、伦巴德王国、法兰克王国组成这些日耳曼人是最早步入中世纪的国家之一,同时也是今天西欧人的祖先(今天的什么德国人、法国人、英国人、意大利人、西班牙人等都带着日耳曼人的血统;与此相对的,东欧是斯拉夫人居多。

在中世纪基本上就是西有日耳曼、东有斯拉夫的格局)中世纪西欧封建制都说封建制封建制,那么中世纪西欧封建制到底是个啥嘛?要了解这个问题,我建议你百度一下【滑稽】西欧的封建制度是一种政治、经济合一的制度。

封建领主在其封土内首先明确拥有的是土地的所有权,进而在王权衰落后,又逐步取得了王权在地方的权力并将其转化为同封土一并世袭的私人权力,其中包括行政、司法、税收、铸币等权力。

追究西欧封建制度的产生根源,则包括了三个主要的因素:罗马文明、日尔曼传统以及基督教的影响。

封建主之间形成特殊的封主封臣关系,并形成了与封主封臣制相适应的封土制度。

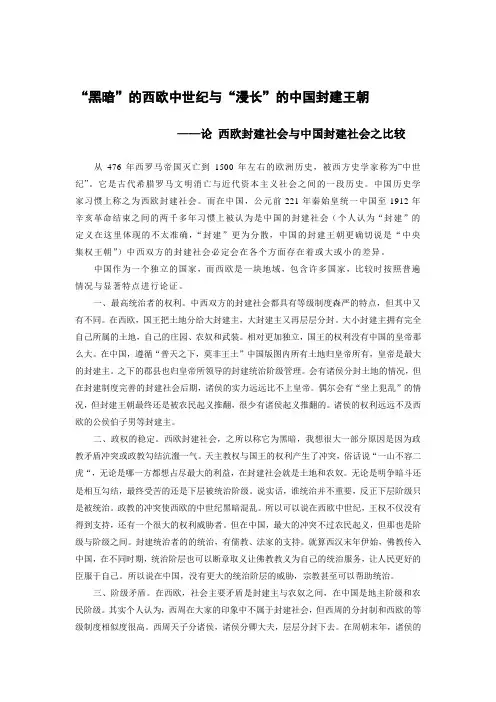

“黑暗”的西欧中世纪与“漫长”的中国封建王朝——论西欧封建社会与中国封建社会之比较从476年西罗马帝国灭亡到1500年左右的欧洲历史,被西方史学家称为“中世纪”。

它是古代希腊罗马文明消亡与近代资本主义社会之间的一段历史。

中国历史学家习惯上称之为西欧封建社会。

而在中国,公元前221年秦始皇统一中国至1912年辛亥革命结束之间的两千多年习惯上被认为是中国的封建社会(个人认为“封建”的定义在这里体现的不太准确,“封建”更为分散,中国的封建王朝更确切说是“中央集权王朝”)中西双方的封建社会必定会在各个方面存在着或大或小的差异。

中国作为一个独立的国家,而西欧是一块地域,包含许多国家,比较时按照普遍情况与显著特点进行论证。

一、最高统治者的权利。

中西双方的封建社会都具有等级制度森严的特点,但其中又有不同。

在西欧,国王把土地分给大封建主,大封建主又再层层分封。

大小封建主拥有完全自己所属的土地,自己的庄园、农奴和武装。

相对更加独立,国王的权利没有中国的皇帝那么大。

在中国,遵循“普天之下,莫非王土”中国版图内所有土地归皇帝所有,皇帝是最大的封建主。

之下的郡县也归皇帝所领导的封建统治阶级管理。

会有诸侯分封土地的情况,但在封建制度完善的封建社会后期,诸侯的实力远远比不上皇帝。

偶尔会有“坐上犯乱”的情况,但封建王朝最终还是被农民起义推翻,很少有诸侯起义推翻的。

诸侯的权利远远不及西欧的公侯伯子男等封建主。

二、政权的稳定。

西欧封建社会,之所以称它为黑暗,我想很大一部分原因是因为政教矛盾冲突或政教勾结沆瀣一气。

天主教权与国王的权利产生了冲突,俗话说“一山不容二虎“,无论是哪一方都想占尽最大的利益,在封建社会就是土地和农奴。

无论是明争暗斗还是相互勾结,最终受苦的还是下层被统治阶级。

说实话,谁统治并不重要,反正下层阶级只是被统治。

政教的冲突使西欧的中世纪黑暗混乱。

所以可以说在西欧中世纪,王权不仅没有得到支持,还有一个很大的权利威胁者。

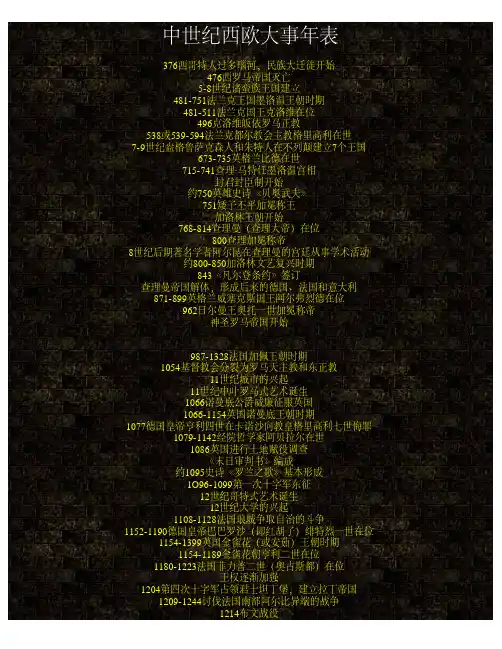

中世纪西欧大事年表376西哥特人过多瑙河,民族大迁徙开始476西罗马帝国灭亡5-8世纪诸蛮族王国建立481-751法兰克王国墨洛温王朝时期481-511法兰克国王克洛维在位496克洛维皈依罗马正教538或539-594法兰克都尔教会主教格里高利在世7-9世纪盎格鲁萨克森人和朱特人在不列颠建立7个王国673-735英格兰比德在世715-741查理·马特任墨洛温宫相封君封臣制开始约750英雄史诗《贝奥武夫》751矮子丕平加冕称王加洛林王朝开始768-814查理曼(查理大帝)在位800查理加冕称帝8世纪后期著名学者阿尔昆在查理曼的宫廷从事学术活动约800-850加洛林文艺复兴时期843《凡尔登条约》签订查理曼帝国解体,形成后来的德国、法国和意大利871-899英格兰威塞克斯国王阿尔弗烈德在位962日尔曼王奥托一世加冕称帝神圣罗马帝国开始987-1328法国加佩王朝时期1054基督教会分裂为罗马天主教和东正教11世纪城市的兴起11世纪中叶罗马式艺术诞生1066诺曼底公爵威廉征服英国1066-1154英国诺曼底王朝时期1077德国皇帝亨利四世在卡诺沙向教皇格里高利七世悔罪1079-1142经院哲学家阿贝拉尔在世1086英国进行土地赋役调查《末日审判书》编成约1095史诗《罗兰之歌》基本形成1O96-1099第一次十字军东征12世纪哥特式艺术诞生12世纪大学的兴起1108-1128法国琅城争取自治的斗争1152-1190德国皇帝巴巴罗沙(即红胡子)绯特烈一世在位1154-1399英国金雀花(或安茹)王朝时期1154-1189金雀花朝亨利二世在位1180-1223法国菲力普二世(奥古斯都)在位王权逐渐加强1204第四次十字军占领君士坦丁堡,建立拉丁帝国1209-1244讨伐法国南部阿尔比异端的战争1214布文战役法王战胜英、德和佛兰德尔联军英国在法领地丧失殆尽1215英国无地王约翰颁布《大宪章》1215巴黎大学创建1265-1321著名诗人但丁在世,著有《神曲》1225或1226-1274经院哲学家托马斯·阿奎那在世1265英国贵族西门·德·孟福尔召开等级会议,是为英国议会的开始约1270《玫瑰传奇》形成1285-1314法王菲力普四世在位1295英王爱德华一世召开“模范议会”1302法国召开三级会议1308-1378教皇的法国“阿维尼翁之囚”1328-1589法国瓦罗亚王朝约1330-1384英国异端运动发起人约翰·威克里夫在世1337-1453英法百年战争1347-1350黑死病肆虐欧洲14世纪中叶文艺复兴开始1356德国皇帝查理四世颁布《黄金诏书》1358法国扎克雷起义1381英国瓦特·泰勒起义1399-1461英国兰开斯特王朝时期约1410-1431圣女贞德在世的1450活字印刷发明1455-1485英国玫瑰战争发明1461-1485英国约克王朝时期1485-1603英国都铎王朝时期1492卡斯提里和阿拉贡两基督教王国征服穆斯林国家格拉纳达,统一西班牙1492哥伦布航行“发现美洲”中世纪西欧诸国王朝简表英国王朝表威塞克斯王朝(802-1066)爱尔伯特(802-839)伟大的阿尔弗烈德(871-899)爱德华(信教者)(1042-1066)丹麦人王朝(1013-1042)诺曼底王朝(1066-1154)威廉(征服者)(1066-1087)斯蒂芬(1135-1154)金雀花王朝(安茹王朝)(1154-1399)亨利二世(1154-1189)理查一世(狮心王)(1189-1199)约翰(无地王)(1199-1216)爱德华一世(1272-1307)兰开斯特王朝(1399-1461)亨利四世(1399-1413)约克王朝(1461-1485)爱德华四世(1461-1483)。

中世纪的西欧中世纪的西欧6世纪之后的西欧文明进入了一个新的历史阶段——中世纪时代。

在罗马和日耳曼两种历史传统以及各种时代因素的相互作用下,西欧的社会结构和面貌都发生了重大改变。

其政治重心由以意大利为中心的环地中海地区迁至以法兰克为中心的内陆地区;其统治民族由罗马拉丁民族更换为日耳曼民族;其精神文化的主体由世俗性极强的罗马文化转化为宗教色彩甚浓的基督教文化。

古典时代那种由希腊至罗马的单线一元式发展模式全然消失,代之而起的是日耳曼诸王国、法兰克、加洛林帝国以及法兰西、德意志、英格兰等不同国家的复线多元的发展趋势。

而在诸种变革中,最深刻的是以奴隶制为核心的古典经济体制逐渐退出历史舞台,以农奴制为核心的新的封建经济形态逐步形成,成为当时整个西欧文明发展历程中的重要阶段。

中世纪既不是“玫瑰红的理想时代”,也绝非“黑暗的愚昧时代”,而是一个既遍布着饥馑、困苦、暴力和不平等,又充满着生命力和创造性的时代。

正是在这一时代所造成的种种磨难和机遇中,源自于古典时代的西欧文明获得了再次扩充和更新。

1 法兰克王国克洛维建国(墨洛温王朝)5世纪前后,在衰败的西罗马帝国的废墟上,日耳曼诸部落联盟兴建起众多国家政权。

然而在此后绵延百年的血雨腥风中,大多数蛮族国家夭折消亡,而唯独偏居高卢东北的法兰克王国却日益壮大起来,最终成为西欧大陆的主宰。

法兰克人是属于西日耳曼人中的一支,其部落称萨利克法兰克人(意即滨海法兰克人)。

自4世纪前,法兰克人就不断越过莱茵河,进入罗马帝国境内的高卢北部地区。

481年,萨利克部落首领克洛维创建法兰克王国,因其出身于墨洛温家族,故称墨洛温王朝(481-751)。

法兰克王国能在当时的复杂局势中生存发展,主要由于以下因素:A 它地处偏僻,并未过多地介入诸日耳曼国家与罗马帝国的殊死搏斗,因而未过早地削弱本不强大的国力。

B 建国不久,克洛维决定皈依罗马基督教。

496年,他率领3000名亲兵接受洗礼,从而既避免了与高卢罗马人的宗教上的对峙,又获得了高卢罗马教会强有力的支持。

中世纪欧洲经济社会史的内容

中世纪欧洲经济社会史是研究中世纪欧洲社会和经济发展的学科。

该学科主要关注以下几个方面的内容:

1. 封建制度:中世纪欧洲的社会组织以封建制度为主导。

封建制度是一种基于土地所有权和农业生产的社会体系,农民承认领主的权威并提供劳动和农产品作为回报。

2. 领主与农民:中世纪欧洲的社会结构由领主和农民组成。

领主拥有土地和权力,并从农民那里获取农产品和劳动。

农民则在领主的土地上从事农业劳动。

3. 城市和商业:中世纪欧洲的城市逐渐兴起,成为经济和政治中心。

城市商业的发展促进了手工业和贸易的繁荣,推动了城市的增长和社会经济的变革。

4. 行会制度:行会是中世纪欧洲城市商人和手工业者组成的组织。

行会具有组织和监管商业和手工业的职能,也提供了一种社会保障和互助制度。

5. 农业与农奴制度:中世纪欧洲的经济主要以农业为基础。

农业生产依赖于农民和农奴的劳动力,农奴是农业领主的附属劳动力,受其支配和剥削。

6. 宗教和教会:中世纪欧洲的社会和经济生活受到宗教和教会的广泛影响。

教会在社会事务、教育和慈善等方面发挥了重要作用,并拥有大量的土地和财富。

通过对中世纪欧洲经济社会史的研究,我们可以了解到中世纪欧

洲社会的组织结构、经济模式、社会关系等方面的情况,揭示出当时社会的特点和变迁。

《英国庄园生活》---------中世纪英国农民生存状况研究摘要:农民作为中古世纪社会底层的生活群体,虽地位卑微,但对于社会的运作有着不可忽视的影响。

工业革命以前,农业可以说是社会建筑的基石。

研究农民的生活状况对于研究中世纪历史有着巨大的帮助。

·宗教,“十字架的巨大阴影笼罩着整个中古世界”。

中古世纪庄园制达到了顶峰,也是西方封建制度的高潮。

尽管英国某些地方从未实行过庄园制度,但毋庸置疑的是庄园农奴是农民的主要组成部分。

对于生活在庄园中的农奴来说,庄园就是他们生活的全部。

他们与外部的接触无外乎一年当中去几次集市,买一些生活必需品。

因此庄园中的一切都会对农民产生巨大的影响,包括他们的价值观。

位于庄园中心的教堂,作为庄园中最高大、最辉煌的建筑,与农奴破旧的茅屋形成了鲜明的对比,很难使农奴不对其印象深刻。

教会对农奴们的影响可谓无处不在。

对于中世纪的住民来说,教会无处不在,它对于人们的影响是耳濡目染的。

路旁随处可见的十字架和圣陵无时无刻不提醒农民要对神、上帝、死亡和救赎充满敬畏。

大多数农民并不识字,抽象的教堂壁画也不能帮助农民很好地理解圣经的精髓,因此中世纪农奴只能借助弥撒等宗教仪式,或者通过教士的布道来形成自己的信仰。

但不幸的是对于文盲来说,整个弥撒当中他们只能不断重复“主啊”,“万福玛利亚啊”这两句。

至于复杂的仪式,他们并不理解,教士口中的用拉丁语叨念的祷告词他们根本听不懂。

日复一日的重复使得这些仪式成为他们精神世界的一部分。

更加糟糕的是,大多数教士并不了解这些仪式到底代表着什么,他们并不比农民博学,这些无知的教士构成了中世纪宗教体系中最薄弱的一环。

很多教士就是农民出身,没有接受过系统的训练,仅会拉丁语而已。

其思想当中带有很多迷信的成分,就如同普通的农奴一样。

很多教士不仅不能胜任神职,反而带头亵渎教义,与女人私通,放高利贷,主持弥撒时衣冠不整等。

因此某些乡村风气败坏,道德沦丧也就不难理解了。

农奴虽然不能从教会那里学到什么,但教堂壁画那浓重的色彩和现实主义的手法,外加一些模糊的、含义不清的祷告词总可以使头脑简单的农奴对于神或者地狱有一个模糊的概念。

教会的不作为,以及农奴们有关宗教的臆想,使得有关宗教的一切显得那么神秘和强大,使得农民不由自主的去臣服。

人们对于未知的事物总是充满着莫名的恐惧,当这种恐惧时刻围绕在人们身边时,那就是对于思想的控制,就是束缚在人们身上的枷锁。

·领主的压迫庄园中的农民大致可以分为三种,大佃农、小佃农和自由人。

大佃农往往拥有二十甚至三十英亩的土地,不仅能养活自己,还可以将剩余的谷物出卖以换取金钱,从而满足自己的生活需要。

而小佃农通常只有两三英亩的土地,这显然不能满足一家人的生计需要。

因此小佃农会通过开垦荒地,饲养家畜,狩猎,为大佃农打工等方式来勉强维持生计。

但开垦土地或者放牧牲畜等活动也会受到领主的限制。

自由人不受领主的管辖,通常只有两三英亩的土地,但自由人可以通过手工劳动,比如帮领主修缮农具,房屋等来获取自己的收入。

农奴必须承担领主强加给他们的劳役,比如运输货物,收割谷物,翻耕土地等。

这就导致农奴必须先完成领主分配的任务之后才能去干自己的农活。

而且劳役的量相当大,不仅有周工,还有“布恩工”。

自由人要为领主尽一份自己的义务,不过量很小,只有少许劳役,也可以通过金钱赎买,只有几便士而已。

而压在农奴头上的不仅有繁重的劳役,更有领主对他们的剥削,这种剥削深入到农民生活的方方面面。

农奴不能自己磨面粉,而要到磨坊主开办的磨房中磨制,还要交纳一定比例的谷物作为回报,称之为“磨房捐”,有些庄园这一比例达到了十三分之一。

显然对于那些勉强维持生计的农奴来说,这一负担还是十分沉重的。

这一敲诈勒索式的规定可以使农场主不费力气就可以得到一笔可观的收入。

因此领主会采取非常严厉的手段来维护自己的这一特权。

除了要承担各种劳役,各种名目繁多的税款也让农奴倍感头疼。

农奴及其财产都被视为领主财产的一部分,领主可以肆意收取农奴的财产,称为“塔利税”。

塔利税作为农奴身份的象征一开始金额不固定,领主可以任意收取,虽然后来塔利税金额固定了下来,但对于农奴来说,仍是一笔不小的数目。

塔利税这一带有强烈农奴性质的税款,自然会遭到农奴的竭力反对。

实际上因征收塔利税而引起的农奴与领主之间的纷争贯穿整个庄园制度的历史。

还有一种更加令人难以接受的税收称为“死手绢”。

当一个农奴过世之后,领主往往会对这名农奴在世时所拥有的财产进行估计,并从中拿走一部分。

可能是一笔钱,或者是死去农奴家中最好的家畜,或者是生活器具。

而这种税收行为由教会来执行,而在征收过程中往往带有暴力行为。

因为某些庄园征收的遗产税或死手绢极为苛重。

例如,当一名男性农奴死亡之后,一些庄园的领主有权拿走其一多半的财产,遗孀及其子女只能重新白手起家。

这种强取豪夺自然会遭到农奴们的反对,而教士就会以强硬的方式拿走农奴们的财产。

因此教会对农民的压迫不仅限于思想上,而且更会体现在现实生活中。

名目繁多的税款以及大量的劳役是中世纪英国农奴的典型象征,农奴必须履行自己对领主的义务。

农奴自然不会心甘情愿地接受这些奴役,实际上广大农奴摆脱奴役的尝试从未停止过。

·庄园的运转很多领主拥有不止一个庄园,因此领主需要雇佣一些代理人管理庄园。

最典型的制度是庄官制度。

庄官的头是总管,他代表领主对庄园进行管理。

他要经常召集下属听取汇报,以了解庄园的日常运转;询问庄园中每头牲畜的使用情况;细数佃农缴纳的租金、罚金以及其他方面的税款。

总管作为领主利益的代表者对于佃农们应尽的义务往往查问得异常仔细,因此总管也成为农奴心中的“二号人物”。

虽然总管的命令对于庄园中的每一个人都有着巨大影响,但总管并不直接与农民接触,更多的是通过级别较低的官员。

管家在低级别庄官中地位最高。

管家不仅是自由人,还具有领主赋予他的特权。

当管家上任时,全体农奴都要向他表示尊重和服从。

管家要监督执行总管的各项命令,负责庄园的农业生产。

他要为农奴分配工作,许多人的活都由他说了算,由他决定怎么干。

管家拥有巨大的权力,因此也就成为庄园中最不受欢迎的人。

管家会利用自己手中权力为自己谋取利益,从农奴手中榨取钱财,收受农奴的贿赂。

管家也因此为自己赢得了“庄稼汉的掠夺者”,“凶狠的野猪”等称号。

管家的这些胡作非为并不是总会受到庄园法庭或领主的指责,毕竟管家的地位要远远高于农奴。

管理偌大的庄园仅依靠总管或几个管家远不能满足庄园经济运作的需要,因此领主还需要其他的人手来帮助他。

这些人手经常从农奴中来选择,或者由农奴举荐产生。

领主拥有一些没有土地或至多有几英亩土地农奴,这些农奴无法维持自己的生计,领主就会雇佣他们耕种自己的土地,照看牲畜,完成繁重的农活,并支付这些农奴相应的费用。

人们称这些农奴为“长工”。

农奴对于周工的抵制以及用钱财抵消周工方式的逐渐普及,领主对于长工的需要也就日渐增长。

犁把式,车把式,羊倌,牛倌,猪倌等也就逐渐产生了。

在庄园中,庄头也具有很重要的地位。

管家毕竟是自由人,他并不直接参与到庄园的各项生产活动中,因此从农奴中选择一个了解农业生产的人来辅助管家和总管是十分必要的。

但庄头的工作非常繁杂,而且经常费力不讨好。

庄头要监督农奴们服劳役,检查交纳的税款或租金数目是否正确,而且还要按时向领主汇报庄园的运作情况。

庄头拥有很多农奴所不能享有的特权,比如可以不服劳役,可以将自己的牲畜与领主的牲畜一起饲养,可以少交税款等。

尽管庄头拥有诸多特权,但很少有农民愿意担任庄头一职。

对于一个不识字的农奴来说,记录庄园的经济状况是一项艰巨的任务,尤其是年度帐簿。

而账簿是很难编写的,因为它要详细地记录庄园的每一项收支。

一个文盲庄头只能凭借符木以及刻在木桩上的刻痕,以及自己的记忆来进行记录。

对于记忆不好的农奴来说,庄头绝对是一件苦差事。

庄头最不喜欢的人应该就是查账员了。

查账员对每一项账目都要仔细审查,并会要求庄头出示关于账目细节的证据。

查账员审查结束后会做出结算,领主亏空盈余情况一目了然。

如有盈余,庄头就得交出结余的钱,如果有亏损,那亏空金额会算在庄头的身上,成为庄头的债务。

因此庄头经常债务缠身,还有的庄头因为无力偿还庄园的亏空而被投入了监狱。

因此庄头并不是一份美差。

领主并不完全信任庄头,而庄头也经常受到来自农奴们的威胁。

工作复杂费力,而且还有背负债务的危险,为整个庄园的运转负责,也就不难理解农奴有时宁愿缴纳一笔钱,放弃诸多特权,也不愿担任庄头一职。

·自由之路面对繁重的劳役和领主肆意的剥削,农奴们都想尽快摆脱自己的农奴身份,成为一个自由人。

农奴可以乞求领主给他一份赦免令状,或者更冒险一点,抛弃自己在庄园中的所有财产,逃到城镇当中获取城墙的庇护,从而获取绝对自由。

前一种方法并不总是奏效,给与农奴自由对于领主来说是财产的巨大损失,即使某个与领主签订了某种协议,恢复了自由人的身份,还是要缴纳某些税款,并不能成为完全的自由人。

领主也会用尽气数阻止农奴成为不受自己管辖自由人,比如领主会仔细研究每一项有关农奴和自由人的法律条款,以便在农奴外逃时可以通过法律手段将农奴带回庄园,也为了避免因为与农奴签订的某些协议而在不经意间使农奴成为自由人。

在庄园制的后期,领主也逐渐意识到强迫农奴服劳役的不利后果,消极怠工造成的损失往往是巨大的。

同时为了阻止农奴外逃,大多数领主不得不与农奴达成某种程度的妥协。

比如以财物来抵消周工,以金钱来赎买犁地、运输等劳役等。

这种相对的自由对于依赖土地生活的农民来说也具有巨大的吸引力。

农奴从劳役中解脱出来之后,就有充足的时间来打理自己的土地,越来越多的农奴能够掌握自己的命运,农奴朝着较为自由的境况迈出了一步。

尽管如此,农奴距离自由还是相当远。

各种带有农奴性质的税款依旧压在农奴们的头上。

教会作为中世纪政治结构的重要组成部分,其对农奴制的态度关乎千千万万农奴的命运。

不幸的是,教会对农奴制持坚定地支持态度。

因为农奴制符合教会的利益,大的宗教团体从农奴身上榨取了大量的财富,早就成了大地主。

他们的日常生活都是由不计其数的农奴供养的。

因此教会是不可能否定农奴制的,尽管农奴制充满了压迫,与上帝的仁慈悖道而驰。

对于教会来说解放农奴意味着财产的损失,因此教会不会轻易解放一名农奴,除非这个农奴对他们来说已无利用价值。

比如领主会给予一个已是耄耋之年的老单身汉以自由,因为他已经不能再创造任何价值,其拥有的财产也是微不足道。

赋予农奴自由的同时,领主会征收一笔巨款,这一“高尚”的行为因为一笔巨大的赎金而充满着盘剥的味道。

更加讽刺的是,一些主教一边歌颂自由的美好,一边又拥有着大量的农奴。

出于某些原因给与一个农奴自由的时候,还用一大堆冠冕堂皇套话的话来包装自己。

教会可以说是农奴追求自由之路上的一块绊脚石。

没有必要说明农奴渴望自由的原因是什么,自由人与农奴的差别是显而易见的。