第21集 中世纪西欧的社会生活复习进程

- 格式:doc

- 大小:22.50 KB

- 文档页数:4

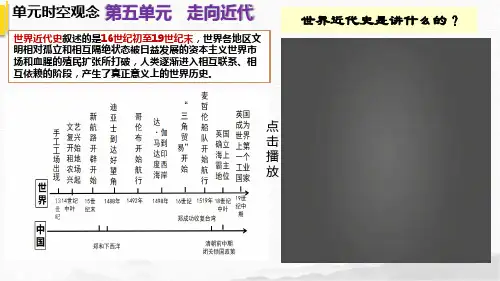

中古欧洲社会知识点总结中古时期是欧洲历史上的一个重要时期,指的是公元5世纪至15世纪中叶的一段时间。

在这段时期内,欧洲经历了许多重大的社会、政治和经济变革。

本文将对中古欧洲社会的一些重要知识点进行总结和探讨,包括政治制度、宗教、封建制度、城市发展、农业与商业、教育和文化等方面。

1. 政治制度在中古欧洲,政治制度主要是封建制度。

封建制度是一种基于主君与诸侯之间的互惠关系,以土地为基础的政治制度。

君主拥有土地所有权,并将土地分封给诸侯来维持国家的统治。

封建制度的实施促进了领主与农奴之间的联系,形成了封建制社会的基本结构。

在封建制度下,国家的政治权力主要集中在君主和贵族手中,由其决定国家的政治和行政事务。

常见的政治制度包括封建王国、诸侯公国、领主领地等。

在这些制度下,贵族们可以通过继承、购买或征服等方式获得土地,并享有封建制度下的权利和义务。

2. 宗教在中古欧洲社会中,基督教是主要的宗教信仰。

基督教教会在中古时期对社会的影响力是非常巨大的。

教会通过神职人员在社会中扮演着权威的角色,不仅在精神上影响了人们的生活,也在政治和经济领域发挥了重要的作用。

教会在政治上拥有重要的地位,教会的高级官员和权贵在国家政治中占据举足轻重的地位,他们与国家政权之间存在着密切的关系。

教会也对社会秩序和道德建设起了重要作用,比如它规定了婚姻、家庭、财产等的法律制度。

在经济方面,教会的财产也非常庞大,教会拥有众多的土地、财产和财富,从而对社会的经济活动产生了巨大的影响。

3. 封建制度封建制度是中古欧洲社会的主要政治经济制度。

在封建制度下,国王和贵族是社会的核心,他们通过封建制度将土地分封给诸侯,诸侯与农民签订了农奴契约。

封建制度构建了一个严格分等级的社会结构,贵族和平民之间形成了不同程度的权利和义务关系。

封建制度的最大特点是土地制度,贵族通过土地赋予了自己的政治、经济和社会地位。

而农民则成为了土地的使用者,但却没有土地的所有权,他们必须服从贵族的统治和管理。

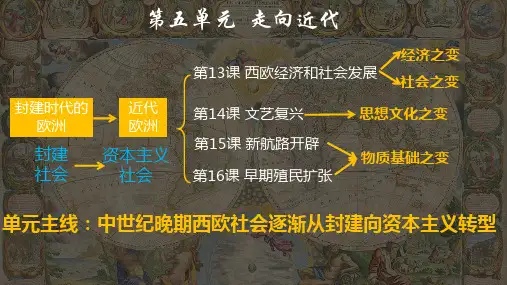

九年级历史13到21课第十三课:西欧经济和社会的发展。

一、新的生产和经营方式。

1. 租地农场。

- 背景:11世纪以后,欧洲农村各地纷纷开展垦殖运动。

垦殖者成为这些新开发地区的主人,他们按照自己的方式耕种。

随着法律的规范,农奴可以用货币购买劳役豁免权,以此获得对自己劳动力的自由支配;也可以通过缴纳迁徙税,离开庄园、摆脱领主人身束缚。

- 形成:在这个过程中,一些富裕农民通过承租、购买领主的土地,或者转租、购买其他佃农的地产等方式将土地集中起来,建立租地农场。

- 特点:采用新的生产方式进行经营,雇佣少地或无地的农民耕种,并将产品推向市场。

2. 手工工场。

- 发展:手工业者逐渐脱离农业,更多地为市场而生产。

13世纪,农村出现了分散的手工工场。

后来,这种分散的手工工场逐渐转向集中的手工工场。

- 特点:商人不仅向雇佣工人提供原料,而且还提供统一的生产工具,工人成为完全出卖劳动力的雇佣劳动者,与雇主形成彻底的雇佣关系。

二、富裕农民和市民阶层。

1. 富裕农民。

- 13、14世纪,欧洲农村的社会结构发生了改变。

富裕农民、骑士、乡绅通过各种手段不断集中土地,以新的经营方式掌握了生产、交换等环节,还控制了乡村行政事务,成为农村中富有生气的阶级力量。

2. 市民阶层。

- 城市中,手工业者、商人成为城市居民,享有新的契约关系赋予的权利。

随着城市的发展和工商业的繁荣,市民阶层逐渐形成。

- 市民阶层中的富裕商人和银行家发展成为早期的资产阶级,他们的出现为资本主义的兴起准备了条件。

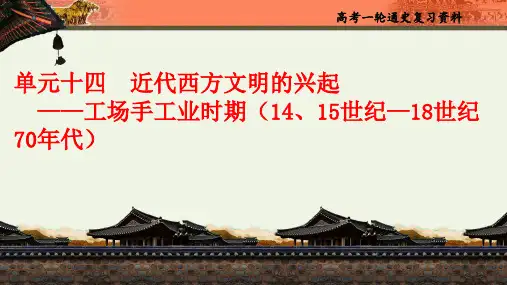

第十四课:文艺复兴运动。

一、文艺复兴的兴起。

1. 背景。

- 14世纪中叶,意大利的佛罗伦萨、威尼斯等地,工商业已经有了一定的发展,一些城市出现了资本主义萌芽。

- 形成中的资产阶级不满罗马教廷对精神世界的控制,对教会宣扬的苦行禁欲、追求死后进入天堂的生活态度渐生异议,要求建立一种以人为中心而不是以神为中心的生活哲学;他们提倡发扬人的个性,追求享受现世生活。

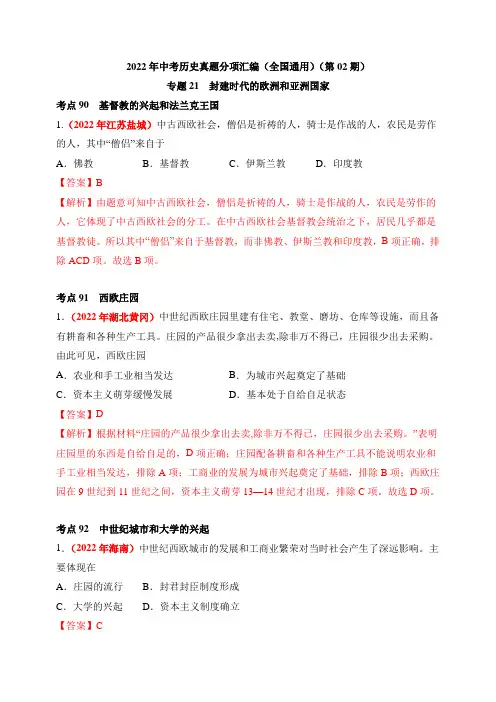

2022年中考历史真题分项汇编(全国通用)(第02期)专题21 封建时代的欧洲和亚洲国家考点90 基督教的兴起和法兰克王国1.(2022年江苏盐城)中古西欧社会,僧侣是祈祷的人,骑士是作战的人,农民是劳作的人,其中“僧侣”来自于A.佛教B.基督教C.伊斯兰教D.印度教【答案】B【解析】由题意可知中古西欧社会,僧侣是祈祷的人,骑士是作战的人,农民是劳作的人,它体现了中古西欧社会的分工。

在中古西欧社会基督教会统治之下,居民几乎都是基督教徒。

所以其中“僧侣”来自于基督教,而非佛教、伊斯兰教和印度教,B项正确,排除ACD项。

故选B项。

考点91 西欧庄园1.(2022年湖北黄冈)中世纪西欧庄园里建有住宅、教堂、磨坊、仓库等设施,而且备有耕畜和各种生产工具。

庄园的产品很少拿出去卖,除非万不得已,庄园很少出去采购。

由此可见,西欧庄园A.农业和手工业相当发达B.为城市兴起奠定了基础C.资本主义萌芽缓慢发展D.基本处于自给自足状态【答案】D【解析】根据材料“庄园的产品很少拿出去卖,除非万不得已,庄园很少出去采购。

”表明庄园里的东西是自给自足的,D项正确;庄园配备耕畜和各种生产工具不能说明农业和手工业相当发达,排除A项;工商业的发展为城市兴起奠定了基础,排除B项;西欧庄园在9世纪到11世纪之间,资本主义萌芽13—14世纪才出现,排除C项。

故选D项。

考点92 中世纪城市和大学的兴起1.(2022年海南)中世纪西欧城市的发展和工商业繁荣对当时社会产生了深远影响。

主要体现在A.庄园的流行B.封君封臣制度形成C.大学的兴起D.资本主义制度确立【答案】C【解析】根据材料“中世纪西欧城市的发展和工商业繁荣对当时社会产生了深远影响。

”再结合所学,11世纪后,随着经济的发展,许多希腊、罗马古典著作开始在西欧传播,12世纪大学兴起,属于城市发展带来的影响,C项正确;中世纪城市发展从10世纪开始,庄园的流行9世纪就开始了,排除A项;封君封臣制度形成在8世纪,排除B项;资本主义制度确立从1640年的英国资产阶级革命开始,排除D项。

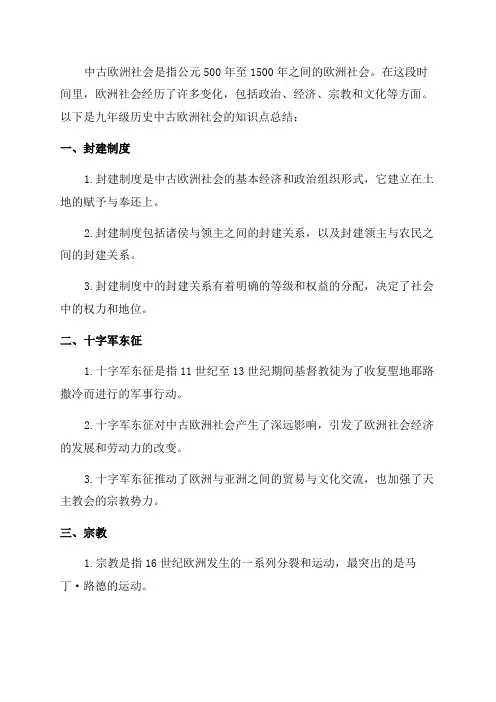

中古欧洲社会是指公元500年至1500年之间的欧洲社会。

在这段时间里,欧洲社会经历了许多变化,包括政治、经济、宗教和文化等方面。

以下是九年级历史中古欧洲社会的知识点总结:一、封建制度1.封建制度是中古欧洲社会的基本经济和政治组织形式,它建立在土地的赋予与奉还上。

2.封建制度包括诸侯与领主之间的封建关系,以及封建领主与农民之间的封建关系。

3.封建制度中的封建关系有着明确的等级和权益的分配,决定了社会中的权力和地位。

二、十字军东征1.十字军东征是指11世纪至13世纪期间基督教徒为了收复聖地耶路撒冷而进行的军事行动。

2.十字军东征对中古欧洲社会产生了深远影响,引发了欧洲社会经济的发展和劳动力的改变。

3.十字军东征推动了欧洲与亚洲之间的贸易与文化交流,也加强了天主教会的宗教势力。

三、宗教1.宗教是指16世纪欧洲发生的一系列分裂和运动,最突出的是马丁·路德的运动。

2.宗教使欧洲宗教局势从天主教的统一转向了新教的分裂,导致了欧洲社会的政治和宗教格局的深刻变革。

3.宗教对教育、文化和政治制度的产生了重要影响,加强了宗教自由和个体能动性。

四、人文主义运动1.人文主义是指14世纪至16世纪期间兴起的一种思想流派,强调个体和人类的尊重、发展以及对知识和智慧的追求。

2.人文主义运动促进了人类知识的普及,提倡人文教育和对古代文化的研究,对欧洲文化的复兴产生了重要影响。

3.人文主义运动推动了欧洲各国艺术、文学和科学的发展,对中古欧洲社会的文化和思想产生了积极的影响。

五、瘟疫1.瘟疫指的是14世纪中期欧洲蔓延的黑死病,造成了大量人口的死亡,对欧洲社会经济和人口结构造成了深远的影响。

2.黑死病导致了欧洲的劳动力短缺,使得农民的劳动力价格上升,也促使了农民的权益争取运动。

3.黑死病的流行使人们的宗教信仰受到冲击,也进一步削弱了教会的宗教权威。

六、城市发展1.中古欧洲城市开始兴起于11世纪至13世纪期间,在政治、经济和社会方面扮演了重要的角色。

第21集中世纪西欧的社会生活中世纪是一个漫长的历史时期,时间跨度从罗马帝国的衰落延至文艺复兴早期。

中世纪的生活首先体现在将政治、军事、经济权力结合为一体的封建等级制、以农奴制为典型的对劳动力的人身束缚、罗马教会的巨大影响。

在其盛期开始出现了一些缓慢的社会变革,这种变革随着商业发达、国际文化科技交流的逐步增长而加快。

城堡是西欧中世纪国王、公爵、伯爵等大贵族的大本营。

中世纪是王权、教权、贵族领主权鼎立,混战频仍的世纪。

城堡的首要职能是军事防卫,此外它还是贵族的管理中心,设有治安、司法和税收等官署。

出于军事需要,城堡多建于战略要地,如高地、港口、山道、河叉等。

城堡一般都在城市,一方面因为许多城堡是在城市废墟上建立起来的,另一方面因为城堡建立后,商人们趋之若鹜,在城堡周围就逐渐形成了城市。

一但战争来临,城堡也是市民的避难所。

初期的城堡都是土堡,伴随着建筑技术的革命,城堡变成了石体结构。

城墙通常高30到40英尺,下有深沟,有的沟中注水。

城墙上建有塔楼,驻弓箭手矢射,塔楼之间距离不超过一箭之遥,即二百英尺,以保证全部防线都在射程之内。

外人需走过吊桥才能接近城门。

此外城堡还有多个小旁门,供守军出击之用。

城堡内最重要的建筑是内堡,它是堡主的住所,内堡还设有一圈高大的围墙,以备外墙失守后据守。

这个时期,城堡的一个非常重要的特点就是要经得住敌军的长期围困。

因此,城墙内除住房外,还有各种生活设施,如粮仓、磨坊、厨房、面包房、酿酒坊、铁匠铺、马厩、教堂等一应俱全。

(首都师范大学历史系教授刘新成)“在中世纪的西欧,家庭这个概念和我们今天中国人所理解的是有区别的,英文family这个词它是从拉丁文来的,从古罗马那个时期,家庭或者family这个词的拉丁文原形它指的是在同一个屋顶下生活的人,那么在这里生活的主人的家庭,主人的亲属甚至主人的奴隶都属于家庭成员。

在中世纪,这个家庭概念基本上是从罗马那里沿袭下来的,它指的是几代同堂的一个家族,还包括他们的一些亲属、甚至远亲,同时也包括他们的仆人,跟我们今天理解的家庭是一个核心家庭有很大的不同。

中世纪史知识点总结

中世纪是指公元5世纪到15世纪之间的历史时期,在欧洲历

史中占有重要地位。

以下是一些中世纪史知识点的总结:

1. 西罗马帝国的灭亡:西罗马帝国在公元476年被奥斯特哥特

人所灭,标志着古代罗马帝国的终结。

2. 封建制度的兴起:中世纪的欧洲社会由于政治和经济的变化,封建制度逐渐兴起。

封建制度以封地拥有者与农民之间的关系为基础,形成了一个等级分明的社会结构。

3. 宗教的统治:中世纪是宗教的统治时期,教在欧洲扮演着重

要的角色。

教会在政治、经济和文化方面具有巨大的权威。

4. :为了收复圣地,欧洲教徒进行了一系列的。

这些东征对欧

洲和中东地区的政治、宗教和文化产生了深远影响。

5. 城市的兴起:中世纪时期,城市开始兴起并发展起来。

城市

的兴起带来了商业和手工业的繁荣,同时也带来了城市阶层的崛起。

6. 黑死病的爆发:14世纪的欧洲爆发了黑死病,导致了大量人口的死亡。

这次瘟疫对欧洲社会产生了深远的影响,改变了人们的生活方式和价值观。

这些是中世纪史知识点的简要总结。

深入研究这些知识点可以更好地理解中世纪欧洲的历史和文化。

人教部编版九年级历史上册:第13课西欧经济和社会的发展说课稿一. 教材分析人教部编版九年级历史上册第13课《西欧经济和社会的发展》,主要讲述了从公元5世纪至15世纪,西欧经济和社会的演变过程。

本课内容丰富,涵盖了农业、手工业、商业、城市等方面的发展,以及社会等级制度的变化。

通过本课的学习,学生可以了解到西欧在这一时期的历史变迁,以及经济和社会的发展趋势。

二. 学情分析九年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对于历史事件的了解和分析能力也在不断提高。

但同时,这一阶段的学生在思维上往往注重直观和具体,对于较为抽象的概念和复杂的社会现象还需要进行一定的引导和启发。

因此,在教学过程中,需要结合学生的认知特点,采用生动形象的教学手段,激发学生的学习兴趣,引导学生深入思考。

三. 说教学目标1.知识与技能:了解西欧农业、手工业、商业、城市等方面的发展,以及社会等级制度的变化。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,提高学生分析历史问题的能力。

3.情感态度与价值观:认识西欧经济和社会的发展对于人类历史进程的重要性,培养学生对历史的尊重和热爱。

四. 说教学重难点1.教学重点:西欧农业、手工业、商业、城市等方面的发展,以及社会等级制度的变化。

2.教学难点:对于西欧经济和社会发展的深层次原因和影响的分析。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用问题驱动、案例分析、合作探讨等教学方法,引导学生主动参与,提高学生分析问题和解决问题的能力。

2.教学手段:运用多媒体课件、历史图片、文献资料等教学手段,生动形象地展示历史场景,增强学生的学习兴趣。

六. 说教学过程1.导入新课:通过展示西欧古代绘画、雕塑等艺术作品,引导学生感受西欧经济和社会的发展氛围,激发学生的学习兴趣。

2.自主学习:让学生阅读教材,了解西欧农业、手工业、商业、城市等方面的发展,以及社会等级制度的变化。

3.合作探讨:将学生分成若干小组,针对某一具体问题进行讨论,如:西欧经济发展的原因是什么?社会等级制度的变化对西欧经济和社会的发展产生了哪些影响?4.成果展示:各小组汇报讨论成果,其他小组进行评价、补充。

《西欧的社会生活》教案教学目标:【知识与能力】1.了解西欧封建庄园的特点及城市的形成。

2.掌握基督教的传播及其影响。

3.欧洲早期大学及其影响。

【过程与方法】指导学生阅读教材,培养学生从材料中(文字、地图、插图等)有针对性地提取有效信息的能力了解基督教产生的背景。

【情感、态度与价值观】认识封建等级制度、封建庄园、城市兴起是中世纪欧洲区域文明的主要特点。

教学重难点:1.了解西欧封建庄园的特点及城市的形成。

2.掌握基督教的传播及其影响。

课前准备:1.多媒体课件;2.学生完成相应预习内容;3.学生课前查阅相关背景资料,搜集有关资料。

教学方法:朗读、自主、合作、探究课时安排: 1课时教学过程一、新课导入随着西欧奴隶社会的终结,欧洲历史进入了一个新的发展阶段——中世纪时期。

今天,我们来学习第6课《西欧的社会生活。

二、新课讲授(一)庄园和城市1.庄园居民的生产和生活情况是怎样的?中世纪的西欧,庄园成为封建领地上农业生产的主要组织形式。

庄园由领主统治,庄园的居民包括自有的农民和缺少自由的农奴,他们靠从领主哪里得到的份地养家糊口。

农民和农奴得到份地的条件:在领主的自营地上进行义务耕种。

庄园基本自给自足,同时与外界保持着必要的经济联系,出售剩余农产品并购买需要的物品。

2.庄园有什么特点?庄园与庄园相差无几,由领主和农民的房屋、耕地、牧场、池塘等。

庄园的耕地多为长方形,自营地和份地交错分布。

与自由农不同,农奴属于领主,不能自由迁徙;农奴用自己的农具、牲畜、种子等位领主耕种自营地,并在庄园从事其他劳动。

农奴的老役一般每周3天,农忙时还要负担额外的劳动。

此外,农奴还要向领主缴纳人头税,结婚税、承担税等。

3.领主在庄园有怎样的权利?领主在庄园享有管理和司法审判权等权力,农民要遵守庄园的习惯法规定。

庄园法庭一般由领主或其代理人主持,主要审理一领主利益相关案件。

3.城市兴起的的时间?新兴城市有哪些?11世纪前后意大利法国、英国、德国4.这些城市出现在什么地方?道路交会处、渡口、海湾等交通便利的地方。

第21集中世纪西欧的社会生活第21集中世纪西欧的社会生活中世纪是一个漫长的历史时期,时间跨度从罗马帝国的衰落延至文艺复兴早期。

中世纪的生活首先体现在将政治、军事、经济权力结合为一体的封建等级制、以农奴制为典型的对劳动力的人身束缚、罗马教会的巨大影响。

在其盛期开始出现了一些缓慢的社会变革,这种变革随着商业发达、国际文化科技交流的逐步增长而加快。

城堡是西欧中世纪国王、公爵、伯爵等大贵族的大本营。

中世纪是王权、教权、贵族领主权鼎立,混战频仍的世纪。

城堡的首要职能是军事防卫,此外它还是贵族的管理中心,设有治安、司法和税收等官署。

出于军事需要,城堡多建于战略要地,如高地、港口、山道、河叉等。

城堡一般都在城市,一方面因为许多城堡是在城市废墟上建立起来的,另一方面因为城堡建立后,商人们趋之若鹜,在城堡周围就逐渐形成了城市。

一但战争来临,城堡也是市民的避难所。

初期的城堡都是土堡,伴随着建筑技术的革命,城堡变成了石体结构。

城墙通常高30到40英尺,下有深沟,有的沟中注水。

城墙上建有塔楼,驻弓箭手矢射,塔楼之间距离不超过一箭之遥,即二百英尺,以保证全部防线都在射程之内。

外人需走过吊桥才能接近城门。

此外城堡还有多个小旁门,供守军出击之用。

城堡内最重要的建筑是内堡,它是堡主的住所,内堡还设有一圈高大的围墙,以备外墙失守后据守。

这个时期,城堡的一个非常重要的特点就是要经得住敌军的长期围困。

因此,城墙内除住房外,还有各种生活设施,如粮仓、磨坊、厨房、面包房、酿酒坊、铁匠铺、马厩、教堂等一应俱全。

(首都师范大学历史系教授刘新成)“在中世纪的西欧,家庭这个概念和我们今天中国人所理解的是有区别的,英文family这个词它是从拉丁文来的,从古罗马那个时期,家庭或者family这个词的拉丁文原形它指的是在同一个屋顶下生活的人,那么在这里生活的主人的家庭,主人的亲属甚至主人的奴隶都属于家庭成员。

在中世纪,这个家庭概念基本上是从罗马那里沿袭下来的,它指的是几代同堂的一个家族,还包括他们的一些亲属、甚至远亲,同时也包括他们的仆人,跟我们今天理解的家庭是一个核心家庭有很大的不同。

”堡主的家庭规模在50到100人之间。

卫士大体分为两类,一类是服役的骑士,另一类为出身无地农民和城市劳动阶层的雇佣步军,有的城堡有少量雇佣骑士。

(首都师范大学历史系教授刘新成)“骑士,在当时是一个特殊的社会阶层,当时西欧实行封土制,所谓封土就是这个土地的占有者把一块土地分封出去,领受这块土地的人作为代价,要为分封土地的这个主人服一定的义务,所谓骑士是一种领受封土的人,他要为领主服军役,在服军役的时候他要自备马匹、自备武装所以称为骑士。

骑士应该说是当时封建社会里贵族的一部分,是属于贵族的最下层。

”雇工包括从火夫到技术工匠的众多服务于骑士和卫兵的人,此外还有若干司职教堂的僧侣,他们均受雇于堡主。

城堡中各阶层生活方式差异甚大,堡主全家住在内堡,内堡有自来水供应。

多数贵族在用厚布垫包裹的大木桶里洗澡。

十三世纪的一些豪华内堡已建有浴室,配有冷热水箱。

内堡用餐程序十分复杂,主人之外最重要的位置留给宗教显贵和其他重要客人。

就餐的规矩也很多,一份十三世纪行为守则上写道:在指定的座位落座,不要把沾过自己嘴的食物放回木盘,不许用手动耳鼻,尽量克制打嗝等等。

贵族家饭菜品种丰富,主食除面包外偶有蛋糕,酒是每餐必备的,以葡萄酒和啤酒为主。

贵族不从事任何体力劳动,连洗脚、穿衣都有人伺候。

冬天,仆人要把衣服在炉火旁先烤一下再给主人穿上,仆人的生活不见得比农夫们疲惫枯燥的劳动好。

贵族的生活有时也很繁忙,迎来送往占去他们大量的时间,因为当时没有商业饭店,出门只能投亲靠友,管理家产也会耗费他们的精力。

册封仪式很庄重,通常在户外进行,鼓手乐队也前来助兴。

被册封的年轻人,在履行必要宗教仪式之后,身着盛装,骑骏马进入现场,换上一套闪闪发光的甲胄,然后向一具假人发起冲击,仪式结束后,举行盛大宴会和舞会。

比武大会的另一个特色是两组骑士进行一场模拟战争,人数有时达到数百。

狩猎分犬猎与鹰猎两种,在贵族中很流行。

(首都师范大学历史系教授刘新成)“骑士之爱,最通俗的解释就是一种没有性爱的爱情,之所以在当时出现一种现象,有如下几个原因:第一个原因就是在当时基督教统治的社会,‘性’被认为是一种很龌龊的事情,所以感情当中是不应该夹杂着性的,这样,特别是贵族当中,他们的感情发展就要排斥性的因素,所以出现了这样一种所谓骑士之爱;第二个原因,在当时贵族阶层当中联姻有很大的政治色彩,其次要考虑到经济上门当户对,真正有感情的婚姻是为数极少的,这样,在贵族当中我们所说的婚外恋,就成为一种非常自然的现象。

另外,骑士之爱还特别强调,骑士对于妇人的一种绝对的服从,这是把骑士的那种慷慨献身的精神和这种变形的爱情结合在一起的一个形式。

我觉得骑士之爱,它是对当时那样一种感情压抑、性压抑的形式下,一种感情上的发泄。

”总之,城堡只对贵族来说才是天堂,但这也只限于和平时期。

而中世纪的农村生活,是一种在生死线上的挣扎。

西欧中世纪90%的人口居住在农村,有人说,那时的老百姓可能对国界毫无概念,但对村界一清二楚。

一个中等村庄占地两千英亩左右,人口500到600人,为方便管理,中世纪的封建主把其领地分成若干庄园,村里的绝大多数村民都是领主的佃户。

佃户身份有自由与不自由之分,前者称为自由农民,后者称为农奴,他们跟封建主之间存在契约关系,二者的主要区别是对领主承担的义务不同,此外农奴还受到种种限制。

一个村庄主要由两个部分组成,农田和村落。

农田一般都分为三块大田,一块播种以小麦为主的冬季作物,一块播种以大麦、燕麦和豆类为主的春季作物,还有一块休耕,各块大田的用途每年轮换。

村落是村民居住的地区,一般位于交通相对便利的地段,如大路旁,村落的房屋建筑杂乱无章,多数农家住简陋的木屋,直到十三世纪农家住房中,才出现石体建筑。

农宅一般还包括前、后院各一个,种植果蔬、蓄养家畜、家禽。

宗教方面,许多村庄构成一个独立的小教区,领主出资修建一个小教堂,由领主指定的教区长主持,教区长的圣俸来自领主授予的财富、村民交纳的什一税和他主持婚礼、葬礼、忏悔礼等仪式时收取的实物捐赠。

小教堂不备座位,教友们只能站立或坐在地板上。

教区长住在小教堂隔壁,虽然教会要求所有教士独身,虽然乡村的教区长也宣誓不娶,但他们并不遵守诺言,几乎人人都要娶妻诞子,更有甚者,还公开养情人。

各村都有公共磨坊,归领主所有,各户必须自费到那里去磨面,磨坊收入上交领主。

村庄周围有一定面积的草地,用作牧场,各户使用牧场的权利和时间有严格的规定。

中世纪的村庄布局杂乱,道路坑洼不平、气味难闻,各种动物和人类的声音直到夜晚才会消歇。

采光靠门窗,窗很小,以便保暖,夜间用木窗板关闭。

照明依靠蜡烛和炉火,燃料以木柴或泥炭为主,因为没有烟囱设备,室内通常烟熏火燎。

庄园主与普通村民在饮食上的最大区别在于,前者消费大量肉食,后者以面包、浓汤、麦片粥和淡啤酒为主,中等农民家庭偶有奶制品食用。

大多数农民食不裹腹、生活艰难。

农民吃饭时不是坐在桌旁,而是把碗放在腿上,他们在大木桶里洗澡,为了省事,常常一家人共用一桶水。

没有床,地面铺上装有青麦秆、芦苇或干草的垫子就是他们睡卧之处。

大多数家庭养鸡和猪,但出售肉蛋多用于支付地租。

春夏两季蔬菜丰富,主要水果品种是苹果、梨和樱桃。

水果通常水煮后才食用,生吃水果被认为不利于健康。

中世纪农民饮食最缺的是蛋白质,其次是类脂化合物、钙和多种维生素。

中世纪的文学作品,经常谈及人们对美食的向往,说明当时是一个普遍饥饿的时代。

中世纪的农民有悲哀也有欢笑,一年中有一些宗教节日,在这一天,他们有肉和蛋糕吃,有啤酒喝,可以跳舞,可以玩瞎子摸鱼。

斗鸡是最吸引人的节目,喝酒是最普遍的消遣方式。

(首都师范大学历史系教授刘新成)“中世纪的人对生死问题并不像今天看得这么严重,应该说他们看得比较谈,这里有两个原因:第一个原因是在中世纪的时候死婴率非常高,新生儿大约有三分之一到二分之一都活不到十五岁以上,所以他们经常看到死亡,认为死亡是很自然发生的一件事情;第二个原因就是基督教认为现世是不值得重视的,值得重视的是来世,所以他们把此生看得并不是很重要,所以他们就把生死问题看得比较谈,他们真正感到恐怖的不是死亡本身,而是死亡后下地狱。

”西欧中世纪的城市是在古罗马城市的废墟上建立起来的,与中国古代封建城市不同。

西欧中世纪的城市初建时,并不是政治和文化中心,而是商业和手工业中心。

(首都师范大学历史系教授刘新成)“在当时,城市的发展是和它贸易的活跃程度相关的,贸易越活跃,这个城市的发展速度就越快、城市的规模就越大。

一般而言,从事国际贸易的城市要比地方贸易的城市规模要大,而从事国际贸易的城市,一般都是在河流的附近,因为当时的运输主要靠水路交通。

”用今天的标准来看,西欧中世纪的城市,都可以称为移民城市,因为它们最初都是方圆二三十英里内乡村移民的聚居点,而像巴黎那样的大城市,在发展起来之后,其移民可能来自遥远的诺曼底、英国、荷兰、德意志、甚至意大利。

城市对农奴尤具吸引,被束缚于庄园的他们只要逃往城市,并在那里连续生活一年零一天就可以成为自由人了。

到1200年,西欧已有许多城市,但大小不一。

有些小城镇居民不足500人,但许多当今著名城市如巴黎、费罗伦萨、米兰、威尼斯,在十二世纪人口已达两万五千人。

直至十四世纪早期,这些城市的人口都超过五万,有的城市比如佛罗伦萨甚至达到十万。

但是不管城市人口如何发展,它在总人口中所占的比例在整个中世纪从来没有超过10%。

城市社会分成上、中、下三个阶层,贫富差距悬殊。

社会上层包括:富商、重要行政官员和住在城里的乡村贵族;中层则以小业主为主,包括手工工匠和小商人;城市下层是受雇于手工业作坊的帮工和学徒以及从事非技术性工作的苦力。

从纳税金额来看,城市上层与下层的收入差距在150倍以上。

豪不奇怪,苦力占城市人口的大多数,他们的生活工作都没有保证,许多人以富商赞助的宗教慈善机构为最后的寄身之所。

普通民房沿街而建,木结构、长方型,高三层,每层都纵向一分为二,致使房间宽度只有20到30英尺或更窄。

门窗是木制的,关窗使用木窗板。

由于木头材料过多,而烟囱设备又不完善,所以时常发生火灾。

富商住房明显比普通市民高级,不仅宽敞高大、地基坚实,而且主体用石材,其它的区别在于窗户镶玻璃、房顶铺铅铁。

有的富商住宅更自成一体,四周建房,圈起一个很大的院落。

尽管贫富悬殊,但西欧中世纪的城市不分贫民区与富人区。

街区按行业划分,比如皮匠街、盔甲街、木梯街等等。

城市街道狭窄崎岖,睛天尘土飞扬、雨后道路泥泞,家禽家畜穿梭于车辆行旅之间,交通一片混乱。

尽管几乎家家户户都有室外简易厕所,粪便定期拉到郊外指定地点处理,但垃圾废物都倾倒在街上,以致街面上臭气熏天。