昆曲服饰ppt课件

- 格式:ppt

- 大小:13.21 MB

- 文档页数:57

昆曲服饰钱璎同志和顾笃璜同志是苏州昆剧界的老领导,长期主管文宣方面的工作,劳绩卓著。

本典主编曾就有关问题向他们请示,获得热忱支持,谨此致谢。

早在二十世纪六十年代初,顾笃璜同志规划苏州市戏曲研究室集体编撰了一套《戏曲研究资料丛书》,内部交流,极为识者赞许。

《昆剧穿戴》第一集、第二集,便是《戏曲研究资料丛书》中的重头书。

这是1963年2月据昆剧老艺人曾长生口述、徐渊记录而成,体例是按剧目分类,内录四百五十四出传统折子戏的穿戴情况,其源乃本于晚清全福班常演戏码及昆剧传习所的教学剧目。

本典在“文献书目”中对此书已作专题介绍。

那时《戏曲研究资料丛书》印刷数量有限,外间很少见及。

现为发挥其实用价值,便于戏校剧团查检参照,特由本典主编与顾笃璜同志当面商量:是否可以按照本典的总体构思加以吸收融合,根据该书重新改辑为便捷的“检索”,作为附录之首公之于世。

顾笃璜同志基于弘扬昆剧艺术的共同目标,欣然首肯,并表示:原书因编排仓促,存在一些小问题,而且昆剧的妆扮也会因古今时地的差异而发生变化,希望改编时进一步核对。

为此,本典主编便组织集体力量,分头进行考订,期与“舞台艺术”中有关行头服饰的辞条参证、互补。

在体例上改以常见折子戏中的人物脚色为纲目,按其姓名(或称谓)首字的笔画数排列,叙明各类戏码中人物的行当及其穿戴情况,对原书所记有所校正和增减。

如《金不换·守岁》男主角姚英,原书中误作孙凌云;《十五贯·朝审、女监》中的侯三姑,原书误作尤三姑,今皆订正。

另外,经集体商讨,减掉了《玉带记》、《呆中福》等戏目和少数次要的剧中人氏,增补了《出塞》、《挡马》、《夜奔》、《探庄》、《扈家庄》等现今常演折子戏中人物的穿戴内容。

限于篇幅和时间,还有其他许多戏码来不及补入。

或有失误不妥之处,敬请行家批评指正。

一画“一只虎”李过(白面) 穿黄靠,衬箭衣,束白宫绦,红彩裤,着厚底靴,戴黄老虎盔,大额子,加红发帚、红耳发,左插白鹅毛,口面挂红一字(《铁冠图·跪神、乱箭》);穿黄靠,衬黄素箭衣,黄靠腿,束黄肚带,外罩红蟒,加帅肩,腰束角带,红彩裤,着厚底靴,戴网巾、水纱、红发帚,加黄虎头盔,红耳发,挂红一字(《铁冠图·刺虎》)。

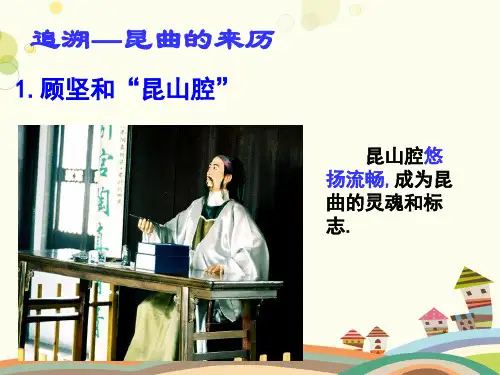

昆曲角色分类和服饰特点昆剧,是中国古老的戏曲声腔、剧种。

在历史的演变过程中,昆剧曾经有"昆山腔"(简称"昆腔")、"昆调"、"昆曲"、"南曲"、"南音"、"雅部"等各种不同的名称。

一般而言,着重表达戏曲声腔时用昆山腔,表达乐曲、尤其是脱离舞台的清唱时用昆曲,而将指表演艺术的戏曲剧种,则称做昆剧。

昆曲的角色行当也划分得十分细致:老生分外、末、副末;小生分官生、巾生、雉尾生、鞋皮生等;旦角分正旦、刺杀旦、五旦、六旦、老旦等;净丑分大面、白面、二面、小面等。

各个行当都在表演上形成自己的一套程式和技巧,这些程式化的动作语言在刻画人物性格、表达人物心理状态、渲染戏剧性和增强感染力方面,形成了昆曲完整而独特的表演体系。

传统的昆剧与京剧中的末行现在大多归化于生丑行之中了因此现代昆剧与京剧保存了生,旦,净,丑这四行了。

昆曲生行在"生"这个家门中,又分为官生、巾生、鞋皮生、雉尾生,用以表演不同的角色人物。

官生一行,扮演做了官的成年男子,其中由于年龄大小、身份高低不同又分大、小官生。

巾生饰演风流儒雅的年轻书生,清洒飘逸,歌唱要求真假嗓结合,假嗓成份较大,清脆悦耳。

鞋生一般是演穷困潦倒的书生,因为人物大多拖了鞋皮故称鞋生。

雉尾生头带插有雉尾的紫金冠,如《连环记》的吕布、《白兔记》的咬脐郎。

昆曲老生分:外、末、副末他代表着不同的意思,主要以地位高低戏中主次等有很大的区别昆曲净行净,俗称大花面。

确实,净的面孔大都是涂满了颜色,而且把脸廓得大大的,据说是从古代参军演变而来。

净大体分为大面和白面两路。

在昆剧中,白面又细分出邋遢白面一路。

昆曲丑行丑行又分为副(又称“二面”)和丑两个家门。

其区别是副的面部白块画过两边眼梢,而丑只画到眼的中部,副常穿褶子、宫衣、袍,而丑多穿短衣。