4.2-吞噬作用、炎症介质及炎细胞

- 格式:ppt

- 大小:2.31 MB

- 文档页数:40

医学免疫学简答题论述题大题1 、简述补体系统的组成与主要生物学功能。

组成:①补体系统的固有成分②补体调节蛋白③补体受体功能:补体旁路途径在感染早期发挥作用,经典途径在感染中、晚期发挥作用。

①、细胞毒作用:参与宿主抗感染、抗肿瘤;②、调理作用: C3b/C4b 可作为非特异性调理素介导调理作用;③、免疫复合物清除作用:将免疫复合物随血流运输到肝脏,被吞噬细胞清除;④、炎症介质作用:C3a/C5a 的过敏毒素作用、 C5a 的趋化和激活作用、C2a 的激肽样作用,引起炎症性充血和水肿;⑤、参与特异性免疫应答。

2 、补体激活的三个途径:经典途径:①激活物为抗原或免疫复合物, C1q 识别② C3 转化酶和 C5 转化酶分别是 C4b2a 和 C4b2a3b③其启动有赖于特异性抗体产生,故在感染后期或恢复期才能发挥作用,或参与抵御相同病原体再次感染机体旁路途径:①激活物为细菌、真菌或病毒感染细胞等,直接激活 C3② C3 转化酶和 C5 转化酶分别是 C3bBb 和 C3bBb3b③其启动无需抗体产生,故在感染早期或初次感染就能发挥作用④存在正反馈放大环MBL (凝激素)途径:①激活物非常广泛,主要是多种病原微生物表面的N 氨基半乳糖或甘露糖,由 MBL 识别②除识别机制有别于经典途径外,后续过程基本相同③其无需抗体即可激活补体,故在感染早期或对免疫个体发挥抗感染效应④对上两种途径具有交叉促进作用3 、三条补体激活途径的过程及比较:经典途径 / 旁路途径 /MBL 途径激活物:抗原抗体复合物 / 内毒素、酵母多糖、凝聚 IgA/ 病原微生物、糖类配体参与成分: C1-C9/ C3 、 C5-C9 、 B 、 D 、 P/ C2-C9 、 MBL 、MASPC3 转化酶: C4b2a/ C3bBb/C4b 2a 、 C3bBbC5 转化酶: C4b 2a 3b/ C3bBb3b/ C4b 2a 3b 、 C3bBb3b作用:特异性免疫 / 非特异性免疫 / 非特异性免疫4 、试述补体经典激活途径的全过程。

炎症介质名词解释炎症介质是指在机体发生炎症过程中,由炎症组织释放或合成的一类活性分子,其作用是参与和调节炎症反应的发生和发展。

炎症介质具有多种功能,包括促进炎症细胞的迁移和激活、增加血管通透性、引起疼痛和发热等。

以下是对几种常见炎症介质的解释:1. 组织胺(Histamine):组织胺是一种由肥大细胞和嗜碱性粒细胞释放的炎症介质,能够引起血管扩张和增加血管通透性,导致充血、水肿和红斑的形成。

2. 补体系统(Complement system):补体是一组在炎症反应中发挥重要作用的蛋白质,包括多个成分,如C3、C4等。

补体系统可以直接或间接地参与细菌杀伤、炎症细胞的趋化和激活。

3. 白介素(Interleukin):白介素是一类由多种炎症细胞产生的细胞因子,在炎症过程中调节多种细胞间的相互作用。

不同的白介素具有不同的功能,如IL-1能够触发免疫和炎症反应,IL-6和IL-8能够调节炎症细胞的移行和活化。

4. 肿瘤坏死因子(Tumor necrosis factor):肿瘤坏死因子是一种由多种炎症细胞产生的细胞因子,具有促进炎症反应和细胞凋亡的作用。

肿瘤坏死因子能够引起血管扩张、增加血管通透性和诱导炎症细胞的迁移和活化。

5. 前列腺素(Prostaglandin):前列腺素是一类由炎症细胞合成的生物活性物质,具有促使血管扩张和增加血管通透性的作用。

前列腺素还能够参与炎症细胞的激活和介导疼痛反应。

6. 粘附分子(Adhesion molecules):粘附分子是存在于炎症细胞和内皮细胞表面的分子,能够介导炎症细胞与内皮细胞的黏附和迁移。

粘附分子的表达可以受到炎症介质的调节,进而影响炎症反应的发生和发展。

总之,炎症介质是在炎症过程中起到调节和参与的分子,它们通过不同途径和机制,参与炎症反应的不同阶段和过程,从而维持机体免疫和炎症的平衡,并对炎症相关的细胞和器官功能发挥重要作用。

一、名词解释第一章绪论1.病理学:是研究疾病的病因、发病机制、患病机体在形态结构上的病理变化、结局和转归的一门医学基础学科。

2.活体组织检查:简称“活检”,即通过局部切取、钳取、细针穿刺、搔刮、摘除等手术方法,从病变活体部位获取病变组织制作病理切片,进行病理诊断。

3.尸体剖验:简称尸检,即对死者的遗体进行病理解剖检验,是病理学的基本研究方法之一。

4.细胞学检查:采集病变处部位自然分泌物、渗出物、排泄物或人工获取的各种脱落细胞,涂片、染色后进行病理诊断。

5.动物实验:即运用动物实验的方法,在适宜动物身上复制出某些人类疾病的动物模型,进而通过疾病复制过程研究疾病的病因学、发病学、病理改变及疾病的转归。

6.组织和细胞培养:即将某种组织或单细胞用适宜的培养基在体外培养,研究在各种因子作用下细胞、组织病变的发生和发展及外来因素的影响。

7.疾病:是在一定病因作用下,机体自稳态调节紊乱而导致的异常生命活动过程。

8.完全康复:又称痊愈,是指疾病时所致的损伤完全消失,机体的形态结构、代谢和功能完全恢复正常。

8.不完全康复:是指疾病时的损伤得到控制,主要症状和体征消失,机体发生改变的形态结构、代谢和功能并未完全恢复正常,通过代偿机制维持生命活动,有些可留有后遗症。

9.内环境稳态:是指在正常生理情况下机体内环境的各种成分和理化性质处于动态平衡的状态。

第二章细胞、组织的适应、损伤与修复1.适应:是指细胞、组织和器官对机体内、外环境中各种因素的刺激产生的非损伤性应答反应。

(细胞、组织和器官在环境发生改变时,通过自身的代谢、功能和结构做出相应的改变所引起的损伤,这个过程称为适应。

)2.生理性萎缩:是指某些细胞、组织和器官发育到一定阶段时逐渐萎缩,称之为退化。

3.内分泌性萎缩:因内分泌器官功能低下,相应靶器官缺乏激素刺激引起。

4.肥大:是指细胞、组织、器官体积的增大。

5.生理性增生:是指适应需要,组织、器官代谢和功能增强发生的增生。

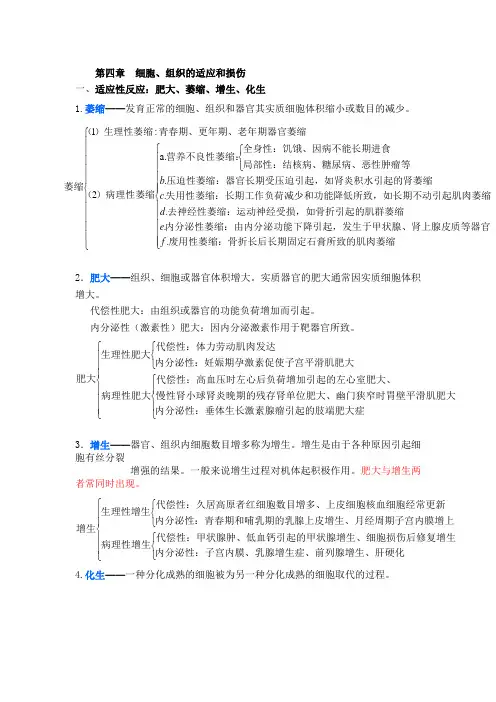

⎪⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎧⎩⎨⎧肉萎缩长期固定石膏所致的肌废用性萎缩:骨折长后等器官于甲状腺、肾上腺皮质泌功能下降引起,发生内分泌性萎缩:由内分肌群萎缩经受损,如骨折引起的去神经性萎缩:运动神肉萎缩致,如长期不动引起肌负荷减少和功能降低所失用性萎缩:长期工作水引起的肾萎缩受压迫引起,如肾炎积压迫性萎缩:器官长期病、恶性肿瘤等局部性:结核病、糖尿能长期进食全身性:饥饿、因病不营养不良性萎缩:)病理性萎缩(期器官萎缩青春期、更年期、老年)生理性萎缩(萎缩.....a.2:1f e d c b 第四章 细胞、组织的适应和损伤 一、适应性反应:肥大、萎缩、增生、化生1.萎缩——发育正常的细胞、组织和器官其实质细胞体积缩小或数目的减少。

2.肥大——组织、细胞或器官体积增大。

实质器官的肥大通常因实质细胞体积增大。

代偿性肥大:由组织或器官的功能负荷增加而引起。

内分泌性(激素性)肥大:因内分泌激素作用于靶器官所致。

⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧⎪⎩⎪⎨⎧⎩⎨⎧症素腺瘤引起的肢端肥大内分泌性:垂体生长激狭窄时胃壁平滑肌肥大残存肾单位肥大、幽门慢性肾小球肾炎晚期的室肥大、后负荷增加引起的左心代偿性:高血压时左心病理性肥大素促使子宫平滑肌肥大内分泌性:妊娠期孕激发达代偿性:体力劳动肌肉生理性肥大肥大3.增生——器官、组织内细胞数目增多称为增生。

增生是由于各种原因引起细胞有丝分裂增强的结果。

一般来说增生过程对机体起积极作用。

肥大与增生两者常同时出现。

⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧⎩⎨⎧⎩⎨⎧生、肝硬化乳腺增生症、前列腺增内分泌性:子宫内膜、、细胞损伤后修复增生血钙引起的甲状腺增生代偿性:甲状腺肿、低病理性增生月经周期子宫内膜增上乳期的乳腺上皮增生、内分泌性:青春期和哺胞核血细胞经常更新细胞数目增多、上皮细代偿性:久居高原者红生理性增生增生4.化生——一种分化成熟的细胞被为另一种分化成熟的细胞取代的过程。

⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧产生、黑色素:酪氨酸氧化谢形成胆汁的有色成分、胆红素:在肝内经代,常见于器官萎缩、胆褐素:消耗性色素心衰竭出血和溶血性疾病、左、含铁血黄素:陈旧性病理性色素沉着4321⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎧⎩⎨⎧⎩⎨⎧⎪⎩⎪⎨⎧病肾小球肾炎、酒精性肝的圆形或类圆形小体为细胞质内出现均红染、细胞内玻璃样变粥样硬化纤维斑块间质、淤痕组织、动脉见于萎缩的子宫和乳腺为胶原纤维老化的表现见于增生的结缔组织,、结缔组织玻璃样变脆性增加,可破裂出血细动脉管壁弹性减弱,狭窄,局部淤血者血压持续增高,管壁致:外周阻力增加,患膜的细动脉患者肾、脑、脾及视网缓进型高血压和糖尿病、细动脉壁玻璃样变玻璃样变321 ⎪⎩⎪⎨⎧⎩⎨⎧骨化性肌炎—或软骨化生间叶细胞化生:骨化生反流性食管炎食管粘膜肠上皮化生(肠化):腺体:慢性子宫颈炎的宫颈鳞状上皮化生(鳞化)上皮细胞化生化生 化生通常只发生于同源性细胞之间,即上皮细胞之间(可逆)和间叶细胞之问(不可逆).最常为柱状上皮、移行上皮等化生为鳞状上皮,称为鳞状上皮化生。

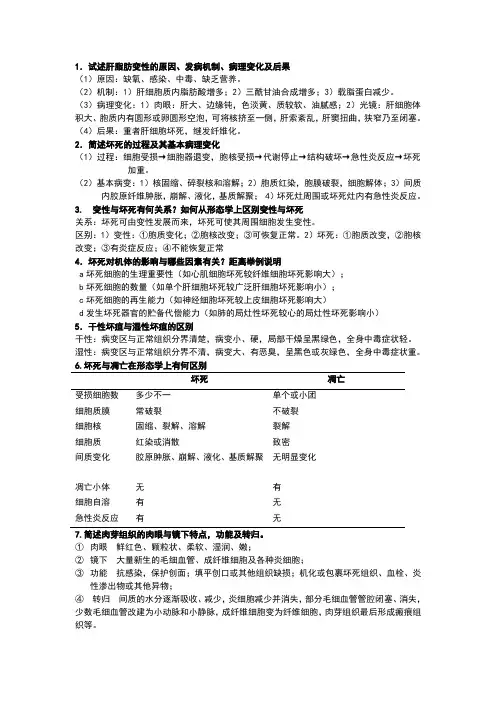

1.试述肝脂肪变性的原因、发病机制、病理变化及后果(1)原因:缺氧、感染、中毒、缺乏营养。

(2)机制:1)肝细胞质内脂肪酸增多;2)三酰甘油合成增多;3)载脂蛋白减少。

(3)病理变化:1)肉眼:肝大、边缘钝,色淡黄、质较软、油腻感;2)光镜:肝细胞体积大、胞质内有圆形或卵圆形空泡,可将核挤至一侧,肝索紊乱,肝窦扭曲,狭窄乃至闭塞。

(4)后果:重者肝细胞坏死,继发纤维化。

2.简述坏死的过程及其基本病理变化(1)过程:细胞受损→细胞器退变,胞核受损→代谢停止→结构破坏→急性炎反应→坏死加重。

(2)基本病变:1)核固缩、碎裂核和溶解;2)胞质红染,胞膜破裂,细胞解体;3)间质内胶原纤维肿胀,崩解、液化,基质解聚; 4)坏死灶周围或坏死灶内有急性炎反应。

3. 变性与坏死有何关系?如何从形态学上区别变性与坏死关系:坏死可由变性发展而来,坏死可使其周围细胞发生变性。

区别:1)变性:①胞质变化;②胞核改变;③可恢复正常。

2)坏死:①胞质改变,②胞核改变;③有炎症反应;④不能恢复正常4.坏死对机体的影响与哪些因素有关?距离举例说明a坏死细胞的生理重要性(如心肌细胞坏死较纤维细胞坏死影响大);b坏死细胞的数量(如单个肝细胞坏死较广泛肝细胞坏死影响小);c坏死细胞的再生能力(如神经细胞坏死较上皮细胞坏死影响大)d发生坏死器官的贮备代偿能力(如肺的局灶性坏死较心的局灶性坏死影响小)5.干性坏疽与湿性坏疽的区别干性:病变区与正常组织分界清楚,病变小、硬,局部干燥呈黑绿色,全身中毒症状轻。

湿性:病变区与正常组织分界不清,病变大、有恶臭,呈黑色或灰绿色,全身中毒症状重。

6.坏死与凋亡在形态学上有何区别坏死凋亡受损细胞数多少不一单个或小团细胞质膜常破裂不破裂细胞核固缩、裂解、溶解裂解细胞质红染或消散致密间质变化胶原肿胀、崩解、液化、基质解聚无明显变化凋亡小体无有细胞自溶有无急性炎反应有无7.简述肉芽组织的肉眼与镜下特点,功能及转归。

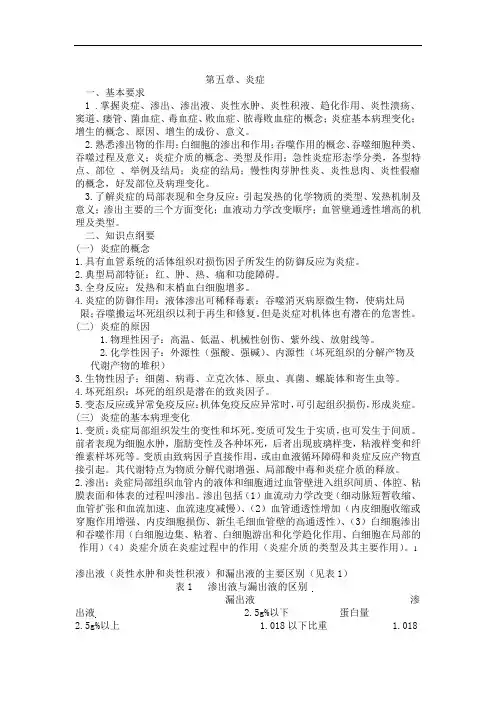

第五章、炎症一、基本要求1 .掌握炎症、渗出、渗出液、炎性水肿、炎性积液、趋化作用、炎性溃疡、窦道、瘘管、菌血症、毒血症、败血症、脓毒败血症的概念;炎症基本病理变化;增生的概念、原因、增生的成份、意义。

2.熟悉渗出物的作用;白细胞的渗出和作用;吞噬作用的概念、吞噬细胞种类、吞噬过程及意义;炎症介质的概念、类型及作用;急性炎症形态学分类,各型特点、部位、举例及结局;炎症的结局;慢性肉芽肿性炎、炎性息肉、炎性假瘤的概念,好发部位及病理变化。

3.了解炎症的局部表现和全身反应;引起发热的化学物质的类型、发热机制及意义;渗出主要的三个方面变化;血液动力学改变顺序;血管壁通透性增高的机理及类型。

二、知识点纲要(一)炎症的概念1.具有血管系统的活体组织对损伤因子所发生的防御反应为炎症。

2.典型局部特征:红、肿、热、痛和功能障碍。

3.全身反应:发热和末梢血白细胞增多。

4.炎症的防御作用:液体渗出可稀释毒素;吞噬消灭病原微生物,使病灶局限;吞噬搬运坏死组织以利于再生和修复。

但是炎症对机体也有潜在的危害性。

(二)炎症的原因1.物理性因子:高温、低温、机械性创伤、紫外线、放射线等。

2.化学性因子:外源性(强酸、强碱)、内源性(坏死组织的分解产物及代谢产物的堆积)3.生物性因子:细菌、病毒、立克次体、原虫、真菌、螺旋体和寄生虫等。

4.坏死组织:坏死的组织是潜在的致炎因子。

5.变态反应或异常免疫反应:机体免疫反应异常时,可引起组织损伤,形成炎症。

(三)炎症的基本病理变化1.变质:炎症局部组织发生的变性和坏死。

变质可发生于实质,也可发生于间质。

前者表现为细胞水肿,脂肪变性及各种坏死,后者出现玻璃样变,粘液样变和纤维素样坏死等。

变质由致病因子直接作用,或由血液循环障碍和炎症反应产物直接引起。

其代谢特点为物质分解代谢增强、局部酸中毒和炎症介质的释放。

2.渗出:炎症局部组织血管内的液体和细胞通过血管壁进入组织间质、体腔、粘膜表面和体表的过程叫渗出。

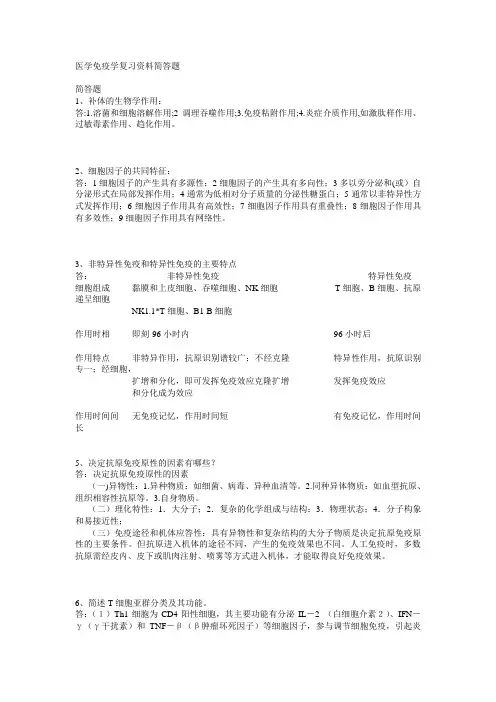

医学免疫学复习资料简答题简答题1、补体的生物学作用:答:1.溶菌和细胞溶解作用;2调理吞噬作用;3.免疫粘附作用;4.炎症介质作用,如激肽样作用、过敏毒素作用、趋化作用。

2、细胞因子的共同特征:答:1细胞因子的产生具有多源性;2细胞因子的产生具有多向性;3多以旁分泌和(或)自分泌形式在局部发挥作用;4通常为低相对分子质量的分泌性糖蛋白;5通常以非特异性方式发挥作用;6细胞因子作用具有高效性;7细胞因子作用具有重叠性;8细胞因子作用具有多效性;9细胞因子作用具有网络性。

3、非特异性免疫和特异性免疫的主要特点答:非特异性免疫特异性免疫细胞组成黏膜和上皮细胞、吞噬细胞、NK细胞T细胞、B细胞、抗原递呈细胞NK1.1*T细胞、B1-B细胞作用时相即刻-96小时内96小时后作用特点非特异作用,抗原识别谱较广;不经克隆特异性作用,抗原识别专一;经细胞,扩增和分化,即可发挥免疫效应克隆扩增发挥免疫效应和分化成为效应作用时间间无免疫记忆,作用时间短有免疫记忆,作用时间长5、决定抗原免疫原性的因素有哪些?答:决定抗原免疫原性的因素(一)异物性:1.异种物质:如细菌、病毒、异种血清等。

2.同种异体物质:如血型抗原、组织相容性抗原等。

3.自身物质。

(二)理化特性:1.大分子;2.复杂的化学组成与结构;3.物理状态;4.分子构象和易接近性;(三)免疫途径和机体应答性:具有异物性和复杂结构的大分子物质是决定抗原免疫原性的主要条件。

但抗原进入机体的途径不同,产生的免疫效果也不同。

人工免疫时,多数抗原需经皮内、皮下或肌肉注射、喷雾等方式进入机体,才能取得良好免疫效果。

6、简述T细胞亚群分类及其功能。

答:(1)Th1细胞为CD4阳性细胞,其主要功能有分泌IL-2 (白细胞介素2)、IFN-γ(γ干扰素)和TNF-β(β肿瘤坏死因子)等细胞因子,参与调节细胞免疫,引起炎症反应和迟发型超敏反应。

(2)Th2细胞也是CD4阳性细胞,其主要功能是通过分泌IL-4、6、10等细胞因子,介导体液免疫应答。

炎症介质的名词解释炎症介质,是指在机体发生炎症反应时,由炎症细胞或其他细胞释放的一类分子信号物质。

它们在炎症过程中发挥着重要的调节作用,参与了炎症反应的各个阶段,并在维持机体内环境平衡方面发挥着关键性的作用。

本文将对炎症介质的常见类型进行解释。

1. 细胞因子细胞因子是一类起源于各种细胞,在炎症反应中发挥重要调节作用的蛋白质或多肽分子。

常见的细胞因子有肿瘤坏死因子(TNF)家族、白细胞介素(IL)家族、干扰素(IFN)家族等。

这些细胞因子能够通过绑定特定的受体,触发细胞内信号转导通路,进而引发炎症反应中的细胞迁移、增殖、分化等生理变化。

2. 组织胺组织胺是一种由肥大细胞、嗜碱性粒细胞等细胞释放的重要炎症介质。

它能够引起局部血管扩张、血管通透性增加等炎症反应,促进白细胞的炎症浸润和炎症介质的释放。

组织胺在过敏反应中也发挥了重要作用,引起皮肤潮红、血管水肿等症状。

3. 补体系统蛋白补体系统是机体先天免疫系统中的重要组成部分,能够通过一系列级联反应,产生一组蛋白质分子,它们也是炎症介质的一部分。

补体系统可以通过增强炎症反应、直接杀伤病原体、参与清除垃圾细胞等方式,调节炎症过程。

补体系统蛋白在炎症反应中发挥着关键的调节作用,并与炎症介质的其他类型相互作用。

4. 脂质介质脂质介质,如前列腺素、白三烯、血栓素等是一类由脂质代谢产生的炎症介质。

它们对于炎症反应的调节起着重要的作用,包括调控炎症介质的合成释放、调节血管通透性、介导炎症细胞的迁移、促进组织修复等。

脂质介质在炎症反应中的多种生物学效应使其成为炎症介质研究中的关键领域之一。

5. 一氧化氮一氧化氮是一种由一氧化氮合酶产生的炎症介质。

它能够参与炎症反应的调节,通过调节血管舒张、抗菌等机制,参与炎症过程的调节。

一氧化氮在细菌感染、炎症性疾病等条件下的产生和释放增加,其调节机制和生物学效应引起了广泛的关注。

总结:炎症介质在机体炎症反应中起着重要的调节作用,参与了炎症过程的各个阶段。

炎症介质名词解释炎症介质是指可以促进当地炎症反应的化学物质或分子。

它们可以被生物体内的细胞或外部的微生物分泌,或受到来自环境的激发。

炎症介质可用于诊断、治疗和研究炎症反应。

它们在各种炎症性疾病中起着重要作用,如:哮喘、肾病、糖尿病、心脏病等。

炎症介质可以分为固态和液态两类。

固态炎症介质包括激活酶(如cytokine)、糖蛋白(如C-reactive protein)、酸性磷蛋白(如TNF-alpha)以及自由基。

液态炎症介质有活性水解物(例如传统的白介素)、滑膜胶质(例如糖蛋白)和血清因子(如病毒参与者因子)。

这些炎症介质可以作为诊断指标,可以检测炎症反应,也可以作为治疗方法,以抑制炎症反应。

激活酶是一种常见的固态炎症介质。

它主要由细胞内或外部细菌分泌,可以激活炎症反应。

它可以抑制细胞增殖,从而抑制炎症活动;也可以促进炎症的发生和扩展,从而促进炎症的发生和恢复。

而且,它还可以抑制细胞凋亡,从而促进炎症的改善。

糖蛋白是一种普遍的液态炎症介质,其中的主要物质是C-reactive protein(CRP)。

CRP是可以检测炎症反应的一种血清因子,它可以检测出炎症状态,也可以检测出抗炎反应。

CRP可以与非特异性炎症因子结合发挥作用,但它最重要的功能是抑制炎症反应。

TNF-alpha是一种蛋白激酶,指的是转化细胞因子-α(TNF-α),是一种特异性炎症介质。

TNF-α是细胞因子家族中最重要的一员,可以抑制细胞增殖,并且可以抑制免疫系统的反应,抑制细胞凋亡,从而抑制炎症的发生,这对控制炎症活动非常重要。

血清因子是液态炎症介质的一种,它们属于血清蛋白质的一个大类,它们可以作为炎症指标,也可以作为抗炎治疗的分子靶点。

如果血清因子处于较高水平,则可能表明存在炎症,而如果血清因子处于较低水平,则可能表明炎症反应被有效抑制。

传统的白介素也是炎症介质的一种,白介素可以产生炎症活性水解物,例如胆固醇氧化酶,这些炎症活性水解物可以促进细胞间的激活,从而促进炎症的发生和发展。

西医综合(研究生考试)-病理学第四章炎症题库[单选题] 1、纤维素性炎的好发部位不包括()。

A 皮肤B 心包C 结肠D 气管正确答案:A答案解析:纤维素性炎的特征为纤维蛋白原渗出,后形成纤维素,好发于黏膜(咽、喉、气管、肠)、浆膜(胸膜、腹膜、心包膜)和肺组织,如发生在咽喉部的白喉、发生于气管的浮膜性炎、心包浆膜的绒毛心等。

A项,皮肤接触外界感染细菌好发化脓性炎。

[单选题] 2、以炎性细胞渗出为主的炎症最先出现的病理过程是()。

A 白细胞边集B 白细胞游出C 化学趋化作用D 吞噬作用正确答案:A答案解析:炎症反应最重要的功能:将炎症细胞输送到炎症灶。

炎症最重要的特征:白细胞渗出。

白细胞渗出过程:白细胞边集→附壁→黏附→游出等,在趋化因子作用下运动到炎症灶,在局部发挥重要的防御作用。

[单选题] 3、炎症的本质是()。

A 以损伤为主的反应B 以防御为主的病理过程C 局部组织的变质、渗出、增生D 局部出现红肿热痛、功能障碍正确答案:B答案解析:炎症的本质是损伤因子损伤机体,机体消灭损伤因子,并修复损伤的过程,即损伤、抗损伤和修复的统一,以防御为主。

基本病理变化是变质、渗出、增生。

局部表现包括红肿热痛及功能障碍。

[单选题] 4、最常见的致炎因子是()。

A 物理因子B 化学因子C 生物因子D 坏死组织正确答案:C答案解析:细菌、病毒、立克次体、原虫、真菌、螺旋体和寄生虫等生物因素为炎症最常见的原因。

[单选题] 5、关于炎症的阐述,错误的是()。

A 炎症的特征性病变是渗出B 炎症以白细胞反应为中心C 炎症的全身反应包括发热、白细胞计数升高D 炎症的局部反应为红、肿、热、痛和功能障碍正确答案:B答案解析:炎症是机体对致炎因子损伤的防御过程,这一防御过程以血管反应为中心,特征性病变是渗出,炎症的局部反应为红、肿、热、痛和功能障碍,炎症的全身反应包括发热和白细胞计数升高等。

[单选题] 6、寄生虫病灶中最常见的炎症细胞是()。

细胞吞噬作用细胞吞噬作用,也被称为细胞的吞噬能力,是一种重要的免疫防御机制,能够清除体内的病原微生物、死亡细胞以及其他异物。

本文将介绍细胞吞噬作用的定义、机制、调控以及其在人体免疫系统中的重要性。

一、细胞吞噬作用的定义细胞吞噬作用是指一种细胞摄取固体颗粒物质的过程,通过该过程,细胞能够吞噬并消化各种微生物、细胞残骸或其他外界引入的异物。

这个过程是由细胞表面的受体与目标物质表面结构的配对识别而发生的,通过胞吞作用,细胞将目标物质包裹成囊泡,进而将其内部环境酸化并分解。

二、细胞吞噬作用的机制细胞吞噬作用主要涉及以下几个步骤:黏附与识别、胞吞囊形成、胞吞囊合并与酸化、内胞体降解。

在细胞吞噬作用开始时,细胞表面的受体与目标物质表面结构发生黏附,从而识别出目标物质。

这一黏附与识别的过程是由多种黏附分子和受体介导的,包括但不限于免疫球蛋白Fc受体和补体受体。

接下来,在黏附与识别的基础上,细胞将目标物质包裹成一个囊泡,形成胞吞囊。

这个过程是通过胞吞囊膜的形成与收缩来完成的。

胞吞囊内包含有丰富的酶类和清除废弃物的质体。

随后,胞吞囊合并到内质网,形成一个酸性环境,使其内部pH值下降。

这个酸性环境能够激活一系列的酶,包括溶解酶和质膜蛋白酶,从而分解吞噬的物质。

最后,胞吞囊的内胞体成分与胞吞囊内的物质进行降解,以完成对囊内物质的完全分解。

三、细胞吞噬作用的调控细胞吞噬作用的调控是一个复杂的过程,涉及到多个信号通路和因子的参与。

这些信号通路和因子包括但不限于细胞表面受体的活化、细胞骨架的重塑、内质网的参与等。

一方面,细胞表面受体的活化是细胞吞噬作用调控的关键步骤。

细胞表面受体的活化能够介导胞吞囊的形成,进而激活内胞体降解酶。

另一方面,细胞骨架的重塑也对细胞吞噬作用的进行至关重要。

细胞骨架蛋白能够在细胞摄取固体颗粒的过程中提供支撑作用,通过调控细胞骨架的变化,细胞能够对吞噬物质进行更好的包裹和降解。

此外,内质网的参与也能够影响细胞吞噬作用的进行。

病理学-知识点归纳一、可逆性损伤:1、水肿(水变性):缺氧、感染、中毒时肝、肾、心实质细胞气球样变:胞质疏松呈空泡状,微绒毛消失,质膜上出现囊泡,细胞核肿胀2、脂肪变性:营养不良、中毒、感染、缺氧脂肪肝、虎斑心、(心肌脂肪浸润)3、玻璃样变(透明变)蛋白质蓄积引起细胞内玻璃样变:1)Rusell小体:浆细胞细胞胞质中内质网免疫球蛋白蓄积2)Mallory小体:酒精性肝病时,肝细胞内中间丝前角蛋白蓄积纤维结缔组织玻璃样变:纤维斑块(胶原蛋白)细动脉壁玻璃样变(细动脉硬化):弹性减弱,脆性增加,易继发扩张破裂和出血(血浆蛋白)4、病理性色素沉积:原因:内源性,外源性1)含铁血黄素:病因:局部出血、慢性淤血或溶血性疾病时巨噬细胞吞噬降解红细胞血红蛋白形成的铁蛋白微粒聚集体(金黄色或褐色)2)胆红素:胆管中主要色素,为红细胞衰老破坏后的产物,但不含铁黄疸:血液中胆红素过多3)黑色素:5、病理性钙化:肉眼观:细颗粒或团块镜下观:蓝色颗粒至片块状1)营养不良性钙化:沉积于即将坏死的组织和异物中钙磷代谢正常2)转移性钙化:钙磷沉积于正常组织内(高血钙)钙磷代谢不正常二、不可逆性损伤1、坏死:基本病理变化:核固缩、核碎裂、核溶解1)凝固性坏死:坏死后溶酶体酶水解作用弱时蛋白质变形凝固肉眼观:灰黄、干燥、质实,周围有充血出血炎症反应带镜下观:微细结构消失,组织结构轮廓保持干酪样坏死:结核病时,病灶中脂肪较多,坏死区呈黄色,镜下为无结构颗粒状红染物,不见原有组织结构残影,甚至是核碎屑2)液化性坏死(软化):细胞组织坏死后放生的溶解液化类型:化脓、脂肪坏死、溶解性坏死3)坏疽:局部组织大块坏死并继发腐败菌感染干性(凝固性)湿性(凝固性、液化性)坏死常见于血液循环障碍引起的缺血坏死,气性坏死见于产气荚膜菌感染4)纤维素样坏死:病变位置呈细丝、颗粒、条块状无结构物质(常见于一些变态反应疾病)坏死的结局:溶解吸收、分离排出、机化与包裹、钙化坏死对机体的影响:坏死细胞的生理重要性、坏死细胞数量、坏死所在器官再生能力、坏死器官的储备代偿能力2、凋亡:质膜皱缩,不自溶,不发生炎症反应,胞质生出芽突并脱落,形成含核碎片和细胞器成分的膜包被的凋亡小体损伤的修复定义:损伤造成机体部分细胞和组织丧失后,机体对所形成的缺损进行修补修复的过程一、再生(由损伤周围的同种细胞来修复)完全性再生不完全性再生完全恢复原有的结构和功能肉芽组织修补,形成瘢痕,不能恢复原有损伤范围小、再生能力强功能损伤范围大、组织再生能力弱1、各种组织的再生过程1)上皮组织的再生被覆上皮(鳞状上皮、粘膜上皮)腺上皮(基底膜、腺体结构)2)血管再生毛细血管:生芽大血管:瘢痕修复3)纤维组织再生纤维细胞/成纤维细胞二、纤维性修复(由纤维结缔组织修复)肉芽组织1)概念:是新生的富含毛细血管的幼稚阶段的纤维结缔组织2)成分及形态:由新生薄壁的毛细血管以及增生的成纤维细胞构成,并伴有炎症细胞浸润,肉眼表现为鲜红色,颗粒状,柔软湿润。