炎症介质生理学

- 格式:pdf

- 大小:1.06 MB

- 文档页数:20

病理生理学中的炎症反应机制研究炎症反应是机体对外界危害因素的一种自我保护反应,包括炎症细胞浸润、炎症介质释放、血管变化和组织修复等过程。

炎症反应的异常和过度反应会导致多种疾病的发生和发展,如感染性疾病、过敏性疾病、自身免疫性疾病等。

因此,研究炎症反应的机制对疾病的诊治具有重要意义。

一、炎症反应的细胞浸润炎症反应细胞包括吞噬细胞、淋巴细胞、浸润性细胞等,它们是通过外周血循环进入炎症组织的。

正常情况下,血液中的炎症细胞数量很少,当机体遭受到原发性或继发性创伤、感染等刺激时,就会引发细胞浸润进入炎症部位。

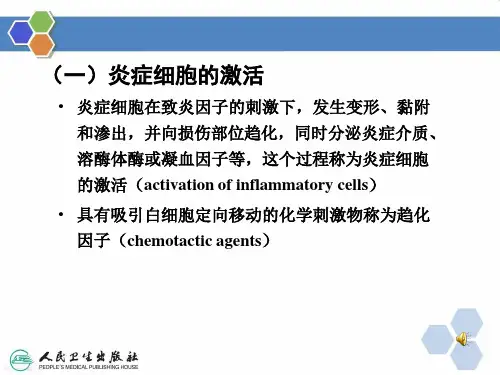

细胞浸润的机制和过程包括细胞趋化、黏附、迁移和趋化因子释放等多个环节。

其中,趋化因子是细胞浸润过程中最重要的调节分子,包括炎性介质、血小板因子、细胞因子等,它们可以被炎症细胞、内皮细胞、间质细胞等产生和释放。

二、炎症介质的释放在炎症反应中,各种介质的释放起着关键作用,如血小板因子、组织因子等可以促进血小板的聚集和凝血过程,细胞因子可以调节机体内各种反应的平衡,炎性介质可以引起炎症反应的发生和维持。

炎性介质主要包括前炎症细胞因子(IL-1、IL-6、TNF-α等)、趋化因子、成纤维细胞生长因子、凝血酶原激活物等,它们在炎症反应中发挥着不同的作用。

前炎症细胞因子在机体内有着相互作用的关系,它们可以通过共同的执行器(如NF-κB)发挥协同作用,增强或减少炎症反应的程度和时长。

趋化因子的作用主要是吸引炎症细胞迁移至炎症部位,其中包括白细胞趋化因子(如IL-8)、趋化蛋白、补体成分等,这些趋化因子与细胞表面的趋化受体结合后,就可以引导细胞向炎症部位浸润。

三、血管变化和组织修复炎症反应还伴随着血管变化和组织修复等过程。

血管变化有血管舒缩和扩张、毛细血管通透性增加、血小板聚集等,这些变化可以增加炎症细胞的浸润,同时也会引发其他反应如创伤性脑损伤后的继发性损伤。

组织修复是炎症反应的终点,它包括胶原和细胞的新生、成熟,以及血管重建和肉芽组织的形成等过程。

炎症反应的病理生理学机制炎症反应是机体对于各种刺激因素引起的生物学反应,其主要特点是血管扩张、血管通透性增加、血流加快、趋化因子释放和白细胞浸润等。

大多数情况下,炎症反应是有益的,它是机体对抗外界病原体及损伤组织的保护性反应;但在某些情况下,如过度或长期慢性发生,会造成大量损害从而导致疾病的发生和发展,如类风湿关节炎、炎症性肠病等。

本文将就炎症反应的发生机制、细胞因子调节以及炎症性疾病发生的机理进行介绍。

病理生理学机制的发生过程炎症反应的发生,可以分为早期和晚期两个阶段。

早期的炎症反应由血管内皮细胞和各种浸润细胞等细胞类型参与,其特点为血管扩张、血管通透性增加、血流加快、趋化因子释放和白细胞浸润等。

这一过程主要是由炎症介质(如组胺、白三烯等)的分泌引起的。

而晚期的炎症反应则主要是由巨噬细胞、淋巴细胞和成纤维细胞等参与,其特点为免疫应答和现象,如白细胞浸润和炎症介质释放。

炎症反应的细胞因子调节在炎症反应的发生过程中,细胞因子扮演了决定性的角色,因其作用广泛,包括趋化作用、细胞增殖、巨噬细胞和T细胞的活化等。

同时,不同细胞类型也会不同的产生和受到不同细胞因子的调节。

在细胞因子调节方面,目前已知包括白三烯、炎性细胞因子、趋化因子等。

这些因子的产生和释放受到多方面的调节,如细胞表面受体、信号途径等。

炎症反应性疾病的机理炎症反应性疾病是指与炎症反应有关的疾病,由于不同的疾病机制不同,因此其发生和发展亦有所区别。

如类风湿关节炎、炎症性肠病等均属于炎症反应性疾病。

在类风湿关节炎中,免疫系统对周围组织发生了攻击,导致了炎症反应的发生。

在炎症性肠病中,疾病的发生多少受到免疫系统的调节失控所致,长期慢性的炎症反应导致肠道组织损伤,进而导致严重的症状发生。

总结炎症反应的病理生理学机制包括早期和晚期两个阶段病理生理学机制、因素调节和炎症性疾病。

目前对于细胞因子在炎症反应中的作用以及其调节机制研究仍处于不断发展的阶段,对于这些问题的深入研究有望为炎症性疾病的治疗提供新的思路和方法。

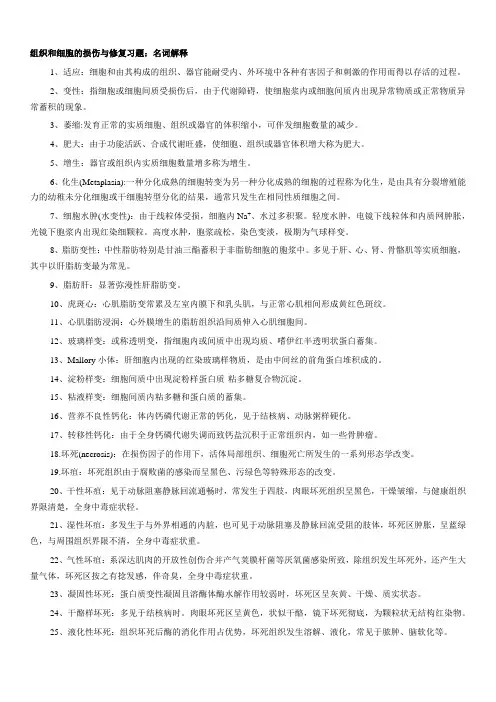

组织和细胞的损伤与修复习题:名词解释1、适应:细胞和由其构成的组织、器官能耐受内、外环境中各种有害因子和刺激的作用而得以存活的过程。

2、变性:指细胞或细胞间质受损伤后,由于代谢障碍,使细胞浆内或细胞间质内出现异常物质或正常物质异常蓄积的现象。

3、萎缩:发育正常的实质细胞、组织或器官的体积缩小,可伴发细胞数量的减少。

4、肥大:由于功能活跃、合成代谢旺盛,使细胞、组织或器官体积增大称为肥大。

5、增生:器官或组织内实质细胞数量增多称为增生。

6、化生(Metaplasia):一种分化成熟的细胞转变为另一种分化成熟的细胞的过程称为化生,是由具有分裂增殖能力的幼稚未分化细胞或干细胞转型分化的结果,通常只发生在相同性质细胞之间。

7、细胞水肿(水变性):由于线粒体受损,细胞内Na+、水过多积聚。

轻度水肿,电镜下线粒体和内质网肿胀,光镜下胞浆内出现红染细颗粒。

高度水肿,胞浆疏松,染色变淡,极期为气球样变。

8、脂肪变性:中性脂肪特别是甘油三酯蓄积于非脂肪细胞的胞浆中。

多见于肝、心、肾、骨骼肌等实质细胞,其中以肝脂肪变最为常见。

9、脂肪肝:显著弥漫性肝脂肪变。

10、虎斑心:心肌脂肪变常累及左室内膜下和乳头肌,与正常心肌相间形成黄红色斑纹。

11、心肌脂肪浸润:心外膜增生的脂肪组织沿间质伸入心肌细胞间。

12、玻璃样变:或称透明变,指细胞内或间质中出现均质、嗜伊红半透明状蛋白蓄集。

13、Mallory小体:肝细胞内出现的红染玻璃样物质,是由中间丝的前角蛋白堆积成的。

14、淀粉样变:细胞间质中出现淀粉样蛋白质-粘多糖复合物沉淀。

15、粘液样变:细胞间质内粘多糖和蛋白质的蓄集。

16、营养不良性钙化:体内钙磷代谢正常的钙化,见于结核病、动脉粥样硬化。

17、转移性钙化:由于全身钙磷代谢失调而致钙盐沉积于正常组织内,如一些骨肿瘤。

18.坏死(necrosis):在损伤因子的作用下,活体局部组织、细胞死亡所发生的一系列形态学改变。

19.坏疽:坏死组织由于腐败菌的感染而呈黑色、污绿色等特殊形态的改变。

病理生理学机制总结1.慢性炎症:慢性炎症是许多疾病的基础,如糖尿病、心脑血管疾病等。

慢性炎症的机制包括炎症介质的大量释放、白细胞的增加和组织损伤。

炎症介质可以导致血管扩张,血管通透性增加和炎症细胞的聚集。

白细胞的增加可以引起组织纤维化和细胞损伤。

慢性炎症会导致疾病的进展和并发症的产生。

2.氧化应激:氧化应激是疾病发生和发展的重要机制。

氧化应激是细胞内氧自由基和一氧化氮水平升高,抗氧化系统失调,导致细胞内氧化损伤加剧的过程。

氧化应激可导致细胞和组织的损伤,促进炎症、纤维化和肿瘤的发生。

氧化应激还与许多慢性疾病如癌症、心血管疾病和糖尿病等密切相关。

3.细胞凋亡:细胞凋亡是控制细胞增殖和死亡的重要机制。

细胞凋亡在生理情况下是正常的,但在疾病中异常凋亡会导致疾病的发生。

细胞凋亡的失衡可导致肿瘤形成、自身免疫性疾病和神经退行性疾病。

4.基因突变:基因突变是许多疾病的基础,如遗传性疾病和癌症。

基因突变可以导致细胞的DNA损伤和修复机制失效,导致细胞恶性增殖和分化异常。

5.代谢紊乱:代谢紊乱是糖尿病、肥胖症等疾病的重要机制。

代谢紊乱指代谢物在机体中的正常水平异常,如血糖水平升高、血脂异常等。

代谢紊乱可以导致组织器官的损伤和功能障碍。

6.免疫异常:免疫系统异常是许多疾病的共同特点。

免疫系统的异常可以导致免疫功能降低或免疫反应过度,从而导致自身免疫性疾病,如类风湿关节炎和系统性红斑狼疮等。

7.血管疾病:血管疾病包括动脉粥样硬化、高血压等。

血管疾病的发生与血管内皮细胞功能异常、炎症反应和脂质沉积有关。

血管疾病会导致血管功能障碍,从而增加心脑血管事件的发生风险。

总之,病理生理学机制的理解对于疾病的治疗和预防具有重要意义。

通过研究疾病的病理生理学机制,可以寻找新的治疗靶点和预防策略。

炎症调节因子的作用和调节机制随着科学技术的不断发展,人们对人体生理学方面的了解也越来越深入。

其中,炎症的产生和调节机制是一个受到广泛关注的问题。

炎症调节因子作为调节炎症反应的主要机制之一,对炎症性疾病的治疗和预防有着重要的作用。

本文将从炎症调节因子的定义、作用机制、调节机制等方面进行探讨。

一、炎症调节因子的定义炎症调节因子,又称为炎症性介质,是一类具有调节炎症反应的生物活性分子。

它们通过调节炎症细胞的增殖、分化和迁移等过程,以及促进炎症细胞之间的相互作用,发挥调节炎症反应的作用。

二、炎症调节因子的作用机制炎症调节因子主要通过下述几种机制发挥其作用:1. 调节炎症介导的信号通路。

炎症介导的信号通路是炎症反应的重要组成部分。

炎症调节因子可以通过调节信号通路上游的各种受体和介质的表达,进而影响信号的传导和细胞响应。

2. 调节炎症细胞的增殖、分化、迁移等过程。

炎症调节因子可以促进或抑制炎症细胞的增殖、分化、迁移等过程,从而对炎症反应产生调节作用。

例如,TNF-α、IL-1β等可以增强炎症细胞的活性,而IL-10、TGF-β等则可以抑制炎症细胞的活性。

3. 调节炎症细胞之间的相互作用。

炎症调节因子可以促进炎症细胞之间的相互作用,如促进白细胞粘附和迁移等过程。

同时,它们也可以抑制细胞之间的相互作用,如抑制炎症细胞的活性、分泌和迁移等过程。

4. 调节局部和全身免疫反应。

炎症调节因子可以影响免疫细胞的增殖、分化、迁移等过程,从而对局部和全身免疫反应产生调节作用。

三、炎症调节因子的调节机制炎症调节因子的调节机制包括内源性和外源性调节两种。

1. 内源性调节机制。

内源性调节机制是指机体内自身调节炎症反应的机制。

其中,包括免疫反应、神经内分泌调节等多种调节机制。

例如,一些转录因子如NF-κB、AP-1等在炎症反应的调节过程中起到重要作用。

2. 外源性调节机制。

外源性调节机制是指外部物质介入调节炎症反应的机制。

其中,包括一些药物、生物制品等。

黄冈职业技术学院医学部徐久元内容提要:笔者以张忠、王化修主编的病理学与病理生理学第八版教材为蓝本,结合40余年的病理学教学经验,编写了这本《病理学与病理生理学》教案。

本教案主要供高职高专临床医学、口腔医学专业教学使用。

本教案学时安排72学时,共十九章。

本章为第四章炎症。

本教案内容全面、新颖,参考了步宏、李一雷主编的病理学第九版教材及王建枝主编的病理生理学第九版教材。

第四章炎症1、炎症的概念与病因2、炎症局部的基本病理变化3、炎症局部的临床表现和全身反应4、急性炎症5、慢性炎症(三)任务实施任务一:炎症的概念与病因1、炎症的概念炎症是具有血管系统的活体对各种致炎因子引起的损伤所发生的防御反应。

2、炎症的原因归纳如下:(1)物理性因子(2)化学性因子(3)生物性因子(4)异常免疫反应任务二:炎症局部的基本病理变化1、变质(1)定义:炎症局部组织、细胞的变性和坏死(2)局部形态学变化①变性:细胞水肿、脂肪变性、玻璃样变性等②坏死:凝固性坏死、液化性坏死、特殊类型坏死。

2、渗出(1)定义:炎症局部组织血管内的液体成分、蛋白成分(如纤维蛋白、补体、抗体等)和各种炎症细胞通过血管壁进入组织间隙、体腔、体表和黏膜表面的过程(2)以血管反应为基础的渗出性改变是炎症的重要标志,在局部发挥着重要的防御作用(3)炎症时渗出的富含蛋白质的液体称为渗出液,需要与漏出液鉴别3、增生(1)定义:炎症的修复过程,实质细胞和间质细胞均可发生增生,并伴有大量淋巴、单核/巨噬细胞增生。

(2)增生的成分①实质细胞:被覆上皮、腺上皮等②间质细胞:成纤维细胞、毛细血管等③炎症细胞:淋巴细胞、单核/巨噬细胞。

(3)增生的特点:①多种细胞成份(多克隆性)②炎症刺激依赖性。

任务三:炎症局部的临床表现和全身反应1、炎症局部的临床表现(1)红炎症初期,由于炎症局部血管扩张,动脉充血,局部组织血液内氧合血红蛋白含量增多,组织呈鲜红色。

(2)肿急性炎症时,主要是局部炎症性充血、炎性渗出物积聚引起局部组织肿胀。

炎症介质在炎症过程中的主要作用

急性炎症的血管扩张、通透性增加和白细胞渗出的发生机制,是炎症发生机制中的重要课题。

除了某些致炎因子可直接损伤血管内皮外,医学教育`网搜集整理这些炎症反应主要是通过一系列化学因子的作用实现的。

这些化学因子称为化学介质或炎症介质。

(一)细胞释放的炎症介质

1.血管活性胺

2.花生四烯酸代谢产物

3.白细胞产物

4.细胞因子

5.血小板激活因子

6.一氧化氮

7.神经肽

(二)体液中的炎症介质

血浆中存在着三种相互关联的系统:激肽、补体和凝血系统,是重要的炎症介质。

1.激肽系统:激肽系统激活的最终产物是缓激肽,医学教育`网搜集整理后者使细动脉扩张,血管通透性增加,内皮细胞收缩,血管以外的平滑肌细胞收缩,并且在注入皮肤后引起疼痛。

2.补体系统:由20种蛋白质组成,是病原微生物的抵抗因子,具有使血管通透性增加、化学趋化作用和调理素化作用。

可通过经典途径和替代途径激活,其中C3激活是最重要的一步。

3.凝血系统:Ⅻ因子激活不仅能启动激肽系统,而且能启动凝血和纤维蛋白溶解两个系统。

一、实训目的1. 了解炎症的概念、病因、基本病理变化及其机制。

2. 掌握炎症细胞的种类和功能,炎症介质的来源及其作用。

3. 熟悉炎症的临床表现、全身反应,炎症经过和炎症的结局。

4. 掌握炎症的病理学类型及其病理特点。

二、实训时间2022年X月X日三、实训地点病理生理学实验室四、实训内容1. 炎症概述炎症是具有血管系统的活体组织对损伤因子所发生的防御反应。

炎症的基本病理变化包括变质、渗出和增生。

炎症的病因主要包括物理性损伤、化学性损伤、生物性感染、免疫反应等。

2. 炎症细胞的种类和功能炎症细胞主要包括中性粒细胞、单核细胞、淋巴细胞等。

中性粒细胞主要参与急性炎症反应,具有吞噬和杀灭病原体的作用;单核细胞主要参与慢性炎症反应,具有吞噬、杀灭病原体和免疫调节的作用;淋巴细胞主要参与免疫反应,具有产生抗体和杀伤靶细胞的作用。

3. 炎症介质的来源及其作用炎症介质主要包括细胞因子、趋化因子、生长因子、血管活性物质等。

细胞因子是由免疫细胞和某些非免疫细胞产生的,具有调节免疫反应、促进炎症反应的作用;趋化因子具有吸引白细胞向炎症部位迁移的作用;生长因子具有促进细胞增殖、分化的作用;血管活性物质具有调节血管收缩、舒张和通透性的作用。

4. 炎症的临床表现、全身反应,炎症经过和炎症的结局炎症的临床表现主要包括红、肿、热、痛和功能障碍。

全身反应主要包括发热、寒战、乏力、食欲不振等。

炎症经过包括急性炎症和慢性炎症。

急性炎症起病急骤,持续时间短,以渗出病变为主;慢性炎症持续时间较长,以增生病变为主。

炎症的结局包括痊愈、迁延、复发和后遗症。

5. 炎症的病理学类型及其病理特点炎症的病理学类型主要包括急性炎症、慢性炎症、化脓性炎症、肉芽肿性炎症等。

急性炎症以渗出病变为主,炎症细胞浸润以粒细胞为主;慢性炎症以增生病变为主,炎症细胞浸润以巨噬细胞和淋巴细胞为主;化脓性炎症以中性粒细胞大量渗出、组织坏死和脓液形成为特征;肉芽肿性炎症以巨噬细胞增生为主,形成境界清楚的结节状病灶。

单核吞噬细胞系统包括循环中的单核细胞和组织中固定的巨噬细胞,其中肝脏的枯否细胞占78%左右,其余由肺泡巨噬细胞、肠、脾、淋巴结、⾻髓和结缔组织中的巨噬细胞等。

组织创⾯、焦痂和坏死组织周围在第1、2 天有PMN 浸润,第3 天起即开始有巨噬细胞进⼊,吞噬和清除坏死组织。

全⾝性感染、组织创伤等都可引起巨噬细胞激活,表达和释放多种炎症介质。

除产⽣和PMN 相同的炎症介质以外,还产⽣远⽐它为多的细胞因⼦和⽣长因⼦。

与感染、创伤、MODS 的发⽣有关⽽⼜研究得较充分的细胞因⼦有TNF-α、IL-1β、IL-6、⼲扰素-γ等。

其作⽤有许多共同之处,给动物或⼈注射产⽣许多全⾝免疫的、代谢的反应、即SIRS 的表现。

全⾝性感染、创伤、烧伤等病⼈⾎中这些细胞因⼦都发现增多。

其中TNF-α似起启动作⽤。

证据有:①给⼈注射内毒素后,TNF-α增⾼及峰值出现时间都⽐IL-1β、IL-6 早得多;②给予抗TNF 单抗能提⾼注射致死量细菌的动物的存活率,并减少其IL-1β和IL-6 升⾼的程度;③给⼈注射TNF-α或内毒素,引起相似的代谢反应;④给TNF-α能出现与创伤后相似的反应。

TNF-α的主要作⽤有:促进上⽪细胞、内⽪细胞、成纤维细胞以及循环中的粒细胞、⾎⼩板、淋巴细胞等,释放IL-1、IL-6、IL-8、⾎⼩板激活因⼦、⽩三烯等多种促炎介质,促进NO 释放引起低⾎压,增加 ⽩细胞与⾎管内⽪细胞黏附分⼦的表达⽽促使这两种细胞互相黏附,作⽤于下丘脑引起发热并引起⾼分解代谢,活化凝⾎系统和补体系统,促进⾎管内⽪细胞表达促凝⾎分⼦及内⽪细胞凋亡。

这些因⼦若适量产⽣本对机体有益,如杀菌、增强免疫活性、促进创⾯愈合、动员代谢底物、清除受损组织和异物;但若炎症反应过度,则其作⽤具有破坏性。

巨噬细胞⽣存时间⽐中性粒细胞长,⼀旦被激活释放各种炎症介质,就会使组织损伤持续加重。

有报道在创伤、⾻折、急性胰腺炎发⽣ARDS的患者,其⾎中TNF-α、IL-1β、IL-6、IL-10 ⽔平均⾼于⼀般SIRS 患者,提⽰在SIRS 失控前若能控制致炎细胞因⼦络效应放⼤,将有可能阻⽌全⾝性炎症反应失控和发⽣MODS.过度机械刺激影响肺上⽪和内⽪屏障,导致肺泡巨噬细胞及PMN 产⽣致炎介质。

炎 症 介 质

目录/CONTENTS

炎症介质的概念炎症介质的分类炎症介质的作用PART 01

PART 02

PART

03

炎 症 介 质 的 概 念

PART 01

定义 是指参与并诱导炎症发生的具有生物活性的化学物质,称为炎症介质,亦称化学介质。

定义 是指参与并诱导炎症发生的具有生物活性的化学物质,称为炎症介质,亦称化学介质。

特点 1. 来源于细胞和血浆;

2. 通过与靶细胞表面的受体结合发挥其生物活性作用;

3. 靶细胞可以是一个或多个;

4. 半衰期十分短暂。

炎 症 介 质 的 类 型

PART 02

02炎症介质的类型

1. 细胞源性炎症介质

2. 血浆源性炎症介质

(1)血管活性胺

(2)花生四烯酸代谢产物 ( 3 ) 白细胞溶酶体酶(4)细胞因子(1)激肽系统

(2)补体系统

( 3 ) 凝血系统

(4)纤维蛋白溶解系统

炎 症 介 质 的 作 用

PART 03

1. 细胞源性炎症介质

(1)血管活性胺

① 组胺:

来源:肥大细胞、嗜碱性粒细胞胞质颗粒中

A. 细动脉扩张;

B. 静脉管壁的通透性增高;

C. 对噬酸性粒细胞有趋化作用。

1. 细胞源性炎症介质

(1)血管活性胺

① 组胺:

② 5-羟色胺 (5-HT):

来源:血小板

同组胺

1. 细胞源性炎症介质(2)花生四烯酸代谢产物包括:前列腺素(PG)、 白三烯(LT)、 脂质素(LX)

1. 细胞源性炎症介质

(2)花生四烯酸代谢产物

来源:前列腺素(PG)、白三烯(LT)、脂质素(LX)

A. PG—扩张血管、通透性增高、发热、疼痛;

B. LT—趋化作用、血管收缩、支气管收缩、血管壁通透性增高;

C. LX—抑制血小板粘附、趋化作用、血管扩张。

1. 细胞源性炎症介质

(3)白细胞溶酶体酶

来源:中性粒细胞、单核细胞释放

作用:组织损伤;血管壁通透性增高;

白细胞趋化作用;

发热;促进肥大细胞释放组胺。

1. 细胞源性炎症介质

IT-1和TNF是介导炎症的主要细胞因子

(4)细胞因子

1. 细胞源性炎症介质

(4)细胞因子

来源:激活的淋巴细胞、巨噬细胞

作用:调节其他类型细胞的功能;

在变态反应性炎症和慢性炎症中 起重要作用。

产生:组织损伤 → 凝血因子XII → 激肽系统 → 缓激肽作用:A.显著扩张细动脉

B.细静脉管壁通透性增高

C.致痛(1)激肽系统

+

+ 2. 血浆源性炎症介质

来源:血浆中具有酶活性的一组蛋白质 合成部位:在脾脏、淋巴结和骨髓 作用:A. 增加血管通透性

B. 促肥大细胞和嗜碱性粒细胞 释放组胺

C.趋化作用 (C5a ) 2. 血浆源性炎症介质

(2)补体系统

C5a的炎症介质作用

产生:组织损伤 → 凝血因子XII

凝血系统 纤溶系统 → 纤维蛋白多肽 作用:纤维蛋白多肽

A . 血管壁通透性增强

B . 对白细胞有趋向作用 (3)凝血酶系统

+

++ 2. 血浆源性炎症介质

主要炎症介质的作用

感谢您的聆听!。