农药毒理学期末复习

- 格式:pptx

- 大小:2.96 MB

- 文档页数:69

毒理学复习题1、开发新型农药的各种途径有哪些?2、昆虫表皮性质与穿透的关系?表皮层中起阻隔作用的主要是蜡质层。

(1)一般的药剂具有一定的穿透性,但水与强酸不能通过;(2)表皮上具附属毛的影响穿透;(3)上表皮的蜡质层厚度;蚧(4)外表皮的骨化程度;半翅目、鞘翅目(5)表皮在虫体躯的不同部位的厚度不同,与其他构造的联结不同,穿透性与穿透部位有关。

头部与胸部的表皮比腹部容易透入;在头部中,触角及口器是两个易穿透的部位,也有例外,如蝴蝶;翅;足;表皮上的特殊构造:孔道、皮腺管、化感器、节间膜。

总之,表皮的性质、构造及所在部位均影响穿透。

3、杀虫药剂的理化性质与穿透?(1)药剂的穿透性与脂溶性成比例。

脂溶性越大,穿透性越强,主要指穿透腊质的情况。

如脂肪酸、烟碱(2)穿透性不完全决定于脂溶性,在透过上表皮后,还需要一定的水溶性才能透过内表皮。

分配系数(3)药剂的穿透与物质的解离程度或离子化程度成反比。

如烟碱、亚砷酸钠(4)表面张力与穿透性也有一定的关系。

(5)穿透性与药剂对昆虫表皮的亲和力(主要是蛋白质和几丁质)有极大的关系。

亲和力越大,穿透性越强。

对于杀虫药剂穿透表皮还不易作出一般的结论。

主要是由于两个因素不易掌握,一是昆虫表皮本身,各种昆虫表皮不同,其中的蛋白质、脂肪就不同;另一个因素是各种杀虫药剂的理化性质不同,只能笼统地谈谈脂溶性、区分系数及解离程度的影响,而对于每种药剂的特殊性能(如亲和力)却无法作出一般的结论。

4、辅助剂对穿透的影响有哪些?有机溶剂的作用:增加增加脂溶性及穿透腊质的能力;减低表面张力,增加接触面;溶解及破坏上表皮腊质层,使不具脂溶性的物质也能透过。

故一般加入溶剂毒力均有所提高。

如鱼藤水悬浮剂比鱼藤乳油对瓜蝽象的毒力要小一半。

在某些情况下,油剂可以改变表皮的性质,因而改变了杀虫剂的穿透性。

矿物油携带者具有3种效应:(1)使杀虫剂增加附着在昆虫体上的机会;(2)通过溶解破坏上表皮蜡质层或携带杀虫剂穿透表皮;(3)分裂体壁内部脂质-蛋白质有机体。

级《农药药理学》复习二、名词解释Pesticide:农药,主要是指用来防治危害农林牧业生产的有害生物(害虫、害螨、线虫、病原菌、杂草及鼠类)和调节植物生长的化学药品,以及为改善有效成分物理、化学性状的各种助剂Pesticide Pharmacology:农药药理学,主要研究农药与生物的相互作用机理,包括对靶标生物的毒杀机理和非靶标生物的中毒机理,以及农药在生物体内的转运和代谢等的一门科学。

Pesticide T oxicology:农药毒理学,是研究农药的毒杀作用的一门科学,包括作用机理、环境及生物的生理状态对毒杀作用的影响,以及农药对整个生态系统的影响Acetylcholinesterase:乙酰胆碱酯酶,乙酰胆碱酯酶是水解酶的一种,通过引入水分子分解底物乙酰胆碱(特异性水解神经递质乙酰胆碱),AchE又被称为“真胆碱酯酶”或“特异性胆碱酯酶”,其结构包括催化部位——丝氨酸的-OH部位和阴离子部位。

Fungicide:杀菌剂,对植物病原菌具有毒杀或抑制生长作用的农药Herbicide:除草剂,用以消灭或控制杂草生长的农药被称为除草剂Detoxification:解毒作用,是指有毒物质经过物理、化学或生物学过程转化降解成无毒的物质或毒物性质未变但失去毒性作用的现象Activation:许多农药,在离体条件下并不表现杀虫、抑菌或除草活性,但能在生体内通过活化代谢,而变成强抑制剂而发挥毒杀作用,这就是活化作用。

三、简答题1、杀虫剂进入昆虫体内的途径有哪些?答:①从昆虫体壁进入体内,凡是能穿透体壁侵入虫体的药剂称为触杀剂②从昆虫口器及消化系统进人体内,在虫害取食时,将药剂吞进消化道或吮吸带药剂的汁液进入消化道,然后穿透消化道避进入休腔,被虫体吸收而引起中毒,具有这种功能的药剂属于胃毒剂③从昆虫气门或气管进入体内,这种药剂即为熏蒸剂2、影响杀虫剂穿透昆虫的体壁的因素有哪些?答:(1)由于昆虫的体壁具有油/水两相结构因此:①离子型或亲水性很强的杀虫剂难于溶解于蜡质层,不易穿透上表皮,故触杀作用较弱。

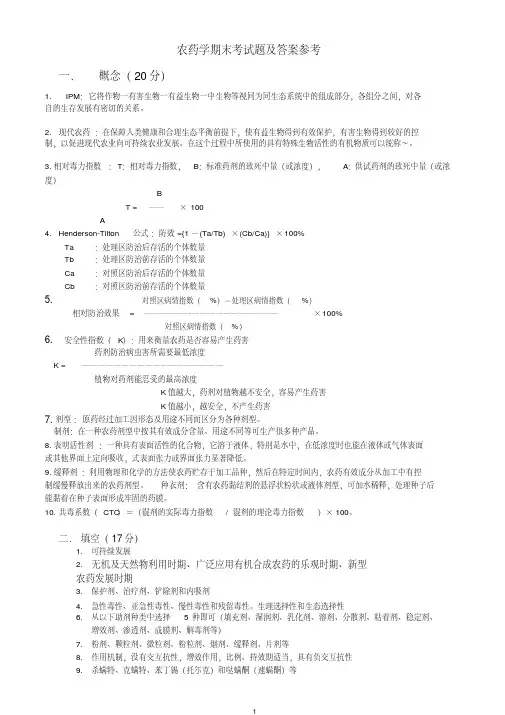

农药学期末考试题及答案参考一.概念(20分)1. IPM:它将作物一有害生物一有益生物一中生物等视同为同生态系统中的组成部分,各组分之间,对各自的生存发展有密切的关系。

2. 现代农药:在保障人类健康和合理生态平衡前提下,使有益生物得到有效保护,有害生物得到较好的控制,以促进现代农业向可持续农业发展。

在这个过程中所使用的具有特殊生物活性的有机物质可以统称~。

3.相对毒力指数:T:相对毒力指数,B:标准药剂的致死中量(或浓度),A:供试药剂的致死中量(或浓度)BT = ——× 100A4. Henderson-Tilton公式:防效={1-(Ta/Tb)×(Cb/Ca)}×100%Ta:处理区防治后存活的个体数量Tb:处理区防治前存活的个体数量Ca:对照区防治后存活的个体数量Cb:对照区防治前存活的个体数量5. 对照区病情指数(%)-处理区病情指数(%)相对防治效果= ————————————————— ×100%对照区病情指数(%)6. 安全性指数(K):用来衡量农药是否容易产生药害药剂防治病虫害所需要最低浓度K = ——————————————————植物对药剂能忍受的最高浓度K值越大,药剂对植物越不安全,容易产生药害K值越小,越安全,不产生药害7.剂型:原药经过加工因形态及用途不同而区分为各种剂型。

制剂:在一种农药剂型中按其有效成分含量、用途不同等可生产很多种产品。

8.表明活性剂:一种具有表面活性的化合物,它溶于液体,特别是水中,在低浓度时也能在液体或气体表面或其他界面上定向吸收,式表面张力或界面张力显著降低。

9.缓释剂:利用物理和化学的方法使农药贮存于加工品种,然后在特定时间内,农药有效成分从加工中有控制缓慢释放出来的农药剂型。

种衣剂:含有农药黏结剂的悬浮状粉状或液体剂型,可加水稀释,处理种子后能黏着在种子表面形成牢固的药膜。

10.共毒系数(CTC)=(混剂的实际毒力指数 /混剂的理论毒力指数)×100。

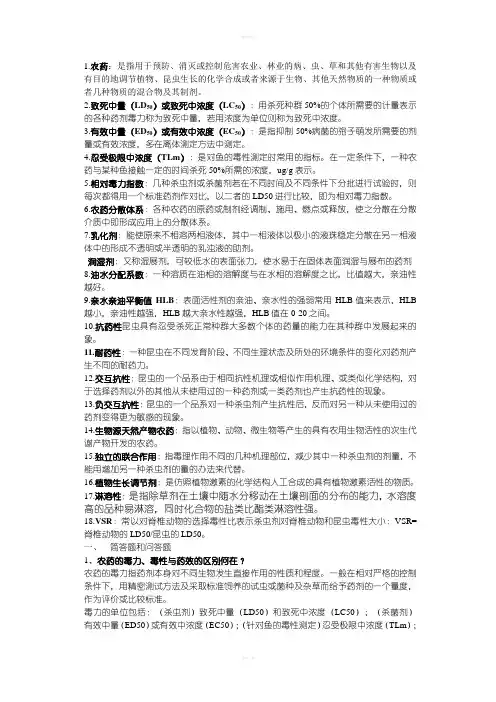

1、农药:指用于预防、消灭或控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的的调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。

2、致死中量(LD50)和致死中浓度(LC50):用杀死种群50%的个体所需要的剂量表示的各种药剂的毒力称致死中量;若用浓度为单位则称为致死中浓度。

3、忍受极限中浓度:是对鱼的毒性测定时常用的指标。

原则与虫、菌、草一致,即在一定条件下,一种农药与某种鱼接触一定的时间(24、48、96h)杀死50%所需的浓度,一般用微克/克表示。

4、相对毒力指数:几种杀虫剂或杀菌剂若在不同时间及不同条件下分批进行试验时,则每次都得用一个标准药剂做对比,以二者的LD50进行比较,即为相对毒力指数。

5、农药分散体系:各种农药的原药或制剂经调制、施用、燃点或释放使之分散在分散介质中即形成应用上的分散体系。

6、乳化剂:能使原来不相容的两相液体,其中一相液体以极小的液株稳定分散在另一相液体中,形成不透明或半透明乳浊液,这种作用的助剂叫做乳化剂。

7、油水分配系数:油/水分配系数的对数值,分配系数越大,油溶性越大。

亲水亲油平衡值:表面活性剂亲水亲油性强弱通常用HLB表示;值越大,亲水性越强;值越小,亲油性越强。

值为0-20之间。

8、抗药性:昆虫具有忍受杀死正常种群大多数个体的药量的能力在其他种群中发展起来的现象。

耐药性:由于生物种的不同,所处发育阶段不同,生态状况不同,环境条件的变化或由于具有特殊的行为均对药剂产生不同的耐力。

9、交互抗性:昆虫的一种品系由于相同的抗性机理,或相似作用机理,或类似的化学结构,对于选择药剂以外的其他从未使用过的一种药剂或一类药剂也产生抗药性的现象。

负交互抗性:昆虫的一个品系对一种杀虫剂产生抗性后,反而对另一种未用过的药剂变得更为敏感的现象。

多抗性:昆虫的一个品系由于存在多种不同的抗性基因或等位基因,能对几种或几类药剂都产生抗性。

第一章绪论1、毒理学(toxicology):研究毒物(poisons)的科学,研究外源化学物(xenobiotics)对生物体(living organisms)的损害作用(adverse effects)及其机制的学科。

2、现代毒理学(modern toxicology):研究外源化学、物理和生物因素对生物体和生态系统的损害作用/有害效应与机制,以及中毒的预防、诊断和救治的科学。

3、毒理学主要研究领域:描述毒理学descriptive toxicology;机制毒理学mechanistic toxicology;管理毒理学regulatory toxicology。

4、毒理学研究方法:流行病学研究;受控的临床研究;毒理学体内试验;毒理学体外试验。

5、毒理学替代法alternative toxicological methods(又称“3R”法):优化(refinement)实验程序、方法和技术;减少(reduction)受试动物的数量和痛苦;取代(replacement)整体动物实验;4th R: responsibility 责任。

第二章基本概念一、毒性和毒效应1、外源化学物(xenobiotics)是在人类生活的外界环境中存在、可能与机体接触并进入机体,在体内呈现一定的生物学作用的一些化学物质,又称为“外源生物活性物质”。

2、内源化学物:机体内原已存在的和代谢过程中所形成的产物或中间产物。

如含氧自由基、含氮自由基、同型半胱氨酸等。

3、毒性(toxicity)是指化学物引起有害作用的固有能力。

4、毒效应(toxic effect)化学物对机体产生的有害作用。

毒效应是化学物毒性在某些条件下引起机体有害的生物学改变。

5、中毒(poisoning)是生物体受到毒物作用而引起的功能性或器质性改变后出现的疾病状态。

6、毒物(poison)是指在较低的剂量下可导致机体损伤的物质,是法规管理的名词。

二、损害作用与非损害作用1、损害作用(adverse effect)指影响机体行为的生物化学改变、功能紊乱或病理损害,或降低对外界环境应激的反应能力。

![[笔记]农药学复习完整](https://uimg.taocdn.com/4eaf9934abea998fcc22bcd126fff705cc175cd8.webp)

农药学复习化学防治的缺点:1.产生3R问题(三致:致畸、致癌、致突变):抗性、残留、再猖獗2.使用不当,会产生药害(对植物来说)3.农药毒性(对人类来说)农药追求目标:高效、低毒、安全农药:凡是用来防治危害农林牧业生产的有害生物(病、虫、草、螨及鼠类)调节植物和昆虫生长发育的化学物质、生物源物质的抑制剂及其混剂的统称。

农药三要素:有效成分含量、农药原药名称、剂型。

如:40%辛硫磷乳油。

农药按作用方式分类:胃毒剂、触杀剂、熏杀剂、内吸剂、拒食剂、驱避剂、引诱剂毒力:指化学药剂对防治对象直接作用的性质和程度,一般在室内测定(用原药测定)。

毒性:广义地说,化学物质对高等动物及有益生物所表现的毒害作用,狭义地讲,毒性即农药对人畜的毒性。

药效:指药剂在综合条件下,对田间病虫害的防治效果。

致死中量(LD50);致死中浓度(LD50):(专门用于杀虫剂,也用判断药剂毒性)指药剂杀死某种生物种群50%个体所需的剂量或浓度。

毒力一般用LC50,毒性一般用LD50击倒中时KT50:指在规定的条件下(相对密闭的环境等),50%的试虫被击倒(仰倒)所需的时间,常常作为蚊香认证的技术要求。

TLM(忍受极限中浓度):在24h、48h、72h杀死50%鱼所需要的浓度,用mg/L表示。

提高农药分散度对农药性能的影响:1.增加覆盖面积2.提高药剂在受药表面的吸附性3.提高液体药液的悬浮率和乳液的稳定性4.影响药剂颗粒的运动性能5.分散度对药剂表面能的影响是增加表面能(药剂的表面能可随分散度的提高显著提高)6.分散度与植物的耐药力适当控制农药的分散度农药使用的趋势:减少药剂使用次数和用药量,使药剂有效成分缓慢从抑制剂中释放出来,增加农药的目标性,避免漂移,减少污染和残留毒性。

抑制缓释的药剂:微服囊剂、颗粒剂、大粒剂、缓释剂农药辅助剂:与农药混合后能改变药剂的理化性能,提高分散剂,便于使用的一类物质。

可湿性粉剂:原药+载体+湿展剂+分散剂混合,在机械下粉碎至一定的细度。

一、名词解释:1. 农药毒理学:是毒理学的一个分支,主要是研究农药对病、虫、草等有害生物的作用机制以及有害生物对农药的反应。

包括昆虫毒理学、杀菌剂毒理学、除草剂毒理学及抗药性原理的主要内容和基本原理。

2. 毒理学:是关于化学及物理因素对机体有害作用质的方面,尤其是量的方面的研究,这些有害作用表现为机体组织结构及功能反映的改变。

3. 毒力:是指药剂本身对防治对象发生毒作用的性质和程度,通常表示农药毒性的大小;4. 药效:指在实际使用时,除药剂本身对生物体的作用外,也包括实际使用时其他各种条件对药剂发挥毒力的影响。

5. 毒性:通常习惯上把农药对高等动物的毒力称为毒性。

6. 急性毒性 (acute toxicity ):药剂一次性、大剂量或24 小时内多次对生物体作用所产生的毒性。

7. 亚急性毒性(subacute toxicity):药剂对生物体多次重复作用后产生的毒性,一般14~28 天内给药。

8•慢性毒性(chronic toxicity):长期低剂量对生物体作用后产生的毒性,一般一年以上。

9、静息电位:指神经膜在静止时,由于膜的选择通透性和离子分布的不均匀,形成的膜外为正膜内为负的跨膜电位差。

10、动作电位:一定强度的刺激可使神经细胞膜对Na+的通透性发生改变并在瞬间达到最大值,在电位差和离子浓度的作用下,Na+迅速进入膜内,产生一个向内的电流,使该区域的神经细胞膜电位上升,即产生一个动作电位。

11、去极化depolarization:—般细胞的内部以细胞膜为界,外部具负电性这种极性程度的减弱称为去极化。

12、超极化ultra-polarization :与去极化相反,外部具负电性的这种极性程度增强的现象,则称为超极化。

13、突触synapse —个神经元与另一个神经元或肌细胞之间传递信息的连接点。

14、初生作用:是指除草剂对植物生理生化反应的最早影响,即在除草剂处理初期对靶标酶或蛋白质的直接作用。

(医疗药品管理)《农药学》总复习豆菌核病,西红柿、黄瓜、菜豆灰霉病,用50%可湿性粉剂600-800倍液喷雾;防治十字花科蔬菜白斑病、豇豆煤霉病、芹菜早疫病(斑点病),用50%可湿性粉剂700-800倍液喷雾。

之上喷雾均于发病初期第壹次用药,间隔7-10天喷1次,连续喷药2-3次。

(3)防治西红柿枯萎病,按种子重量的0.3-0.5%拌种;防治菜豆枯萎病,按种子重量的0.5%拌种,或用60-120倍药液浸种12-24小时。

(4)防治蔬菜苗期立枯病、猝倒病,用50%可湿性粉剂1份,均匀混入半干细土1000-1500份。

播种时将药土撒入播种沟后覆土,每㎡用药土10-15公斤。

(5)防治黄瓜、西红柿枯萎病,茄子黄萎病,用50%可湿性粉剂500倍波灌根,每株灌药0.3-0.5公斤,发病重的地块间隔10天再灌第2次。

(6)对花生控旺有壹定作用。

注意事项(l)多菌灵可和壹般杀菌剂混用,但和杀虫剂、杀螨剂混用时要随混随用,不宜和碱性药剂混用。

(2)长期单壹使用多菌灵易使病菌产生抗药性,应和其他杀菌剂轮换使用或混合使用。

(3)作土壤处理时,有时会被土壤微生物分解,降低药效。

如土壤处理效果不理想,可改用其他使用方法。

(4)安全间隔期15天。

使用方法:①防治枣、苹果、梨树等病害:用50%多菌灵或50%超微多菌灵可湿性粉剂600-800倍+1000倍天达2116(果树专用型),或40%多菌灵悬浮剂500-600倍液+1000倍天达2116(果树专用型),于落花后7-10天开始喷药,以后视降雨情况,隔10-15天降雨后喷药,于干旱季节无降雨时可不喷,但于雨季或空气潮湿、夜间树上长时间结露时,无降雨也须按间隔10-15天定期喷药,至果实采收前30-40天停止,可防治枣、苹果、梨等果树的轮纹病、炭疽病等叶果病害。

②防治枣树病害:枣树落花后发现病芽梢时,经人工仔细清除病芽梢后,开始喷洒50%多菌灵可湿性粉剂600-800倍液+1000倍天达2116(果树专用型),以后视降雨情况,隔10-15天后喷药1次,可防治黑斑病、褐斑病、炭疽病等病害。

1.农药:是指用于预防、消灭或控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。

2.致死中量(LD50)或致死中浓度(LC50):用杀死种群50%的个体所需要的计量表示的各种药剂毒力称为致死中量,若用浓度为单位则称为致死中浓度。

3.有效中量(ED50)或有效中浓度(EC50):是指抑制50%病菌的孢子萌发所需要的剂量或有效浓度,多在离体测定方法中测定。

4.忍受极限中浓度(TLm):是对鱼的毒性测定时常用的指标。

在一定条件下,一种农药与某种鱼接触一定的时间杀死50%所需的浓度,ug/g表示。

5.相对毒力指数:几种杀虫剂或杀菌剂若在不同时间及不同条件下分批进行试验时,则每次都得用一个标准药剂作对比,以二者的LD50进行比较,即为相对毒力指数。

6.农药分散体系:各种农药的原药或制剂经调制、施用、燃点或释放,使之分散在分散介质中即形成应用上的分散体系。

7.乳化剂:能使原来不相溶两相液体,其中一相液体以极小的液珠稳定分散在另一相液体中的形成不透明或半透明的乳浊液的助剂。

润湿剂:又称湿展剂,可较低水的表面张力,使水易于在固体表面润湿与展布的药剂8.油水分配系数:一种溶质在油相的溶解度与在水相的溶解度之比,比值越大,亲油性越好。

9.亲水亲油平衡值HLB:表面活性剂的亲油、亲水性的强弱常用HLB值来表示,HLB 越小,亲油性越强,HLB越大亲水性越强,HLB值在0-20之间。

10.抗药性昆虫具有忍受杀死正常种群大多数个体的药量的能力在其种群中发展起来的象。

11.耐药性:一种昆虫在不同发育阶段、不同生理状态及所处的环境条件的变化对药剂产生不同的耐药力。

12.交互抗性:昆虫的一个品系由于相同抗性机理或相似作用机理、或类似化学结构,对于选择药剂以外的其他从未使用过的一种药剂或一类药剂也产生抗药性的现象。

13.负交互抗性:昆虫的一个品系对一种杀虫剂产生抗性后,反而对另一种从未使用过的药剂变得更为敏感的现象。

农药学期末考试题及答案参考一.概念(20分)1.IPM:它将作物一有害生物一有益生物一中生物等视同为同生态系统中的组成部分,各组分之间,对各自的生存发展有密切的关系。

2. 现代农药:在保障人类健康和合理生态平衡前提下,使有益生物得到有效保护,有害生物得到较好的控制,以促进现代农业向可持续农业发展。

在这个过程中所使用的具有特殊生物活性的有机物质可以统称~。

3.相对毒力指数:T:相对毒力指数,B:标准药剂的致死中量(或浓度),A:供试药剂的致死中量(或浓度)BT = ——× 100A4. Henderson-Tilton公式:防效={1-(Ta/Tb)×(Cb/Ca)}×100%Ta:处理区防治后存活的个体数量Tb:处理区防治前存活的个体数量Ca:对照区防治后存活的个体数量Cb:对照区防治前存活的个体数量5. 对照区病情指数(%)-处理区病情指数(%)相对防治效果= ————————————————— ×100%对照区病情指数(%)6.安全性指数(K):用来衡量农药是否容易产生药害药剂防治病虫害所需要最低浓度K = ——————————————————植物对药剂能忍受的最高浓度K值越大,药剂对植物越不安全,容易产生药害K值越小,越安全,不产生药害7.剂型:原药经过加工因形态及用途不同而区分为各种剂型。

制剂:在一种农药剂型中按其有效成分含量、用途不同等可生产很多种产品。

8.表明活性剂:一种具有表面活性的化合物,它溶于液体,特别是水中,在低浓度时也能在液体或气体表面或其他界面上定向吸收,式表面张力或界面张力显著降低。

9.缓释剂:利用物理和化学的方法使农药贮存于加工品种,然后在特定时间内,农药有效成分从加工中有控制缓慢释放出来的农药剂型。

种衣剂:含有农药黏结剂的悬浮状粉状或液体剂型,可加水稀释,处理种子后能黏着在种子表面形成牢固的药膜。

10.共毒系数(CTC)=(混剂的实际毒力指数 /混剂的理论毒力指数)×100。

毒理学复习题季晖一. 名词解释成外源化学物:在人类生活的外界环境中存在,可能与机体接触病进入机体,在体内呈现一定的生物学作用的化学物质,又称为“外源生物活性物质”,包括药物、农药、食品添加剂、化工产品及环境化合物等。

蓄积毒性:当较长时间连续反复给药,或者说给药的时间间隔和剂量超过机体消除药物的能力时,出现药物进入机体的速度或总量超过排出的速度或总量的现象。

这时,药物就有可能在体内逐渐增加并贮存起来产生毒性。

选择毒性:指一种化学物质只对某种生物产生损害作用,而对其他生物无害,或只对机体内某一器官发挥毒性,而对其他组织器官不具毒作用。

代偿能力:当体内组织或器官局部发生病变时,病变处功能降低,此时非病变出组织通过自身功能的加强来弥补病变处功能不足的能力最大无作用剂量:指药物在一定时间内,按一定方式与机体接触,按一定的检测方法或观察指标,不能观察到任何损害作用的最高剂量中毒阈剂量:是指能使机体的某项指标发生异常变化所需的最小剂量,即能使机体开始出现毒性反应的最低剂量。

急性毒作用带:用于表示一种药物的急性毒性,用药物的半数致死量与急性毒性最小作用剂量的比值表示。

慢性毒作用带:用药物的急性毒性最小作用剂量与长期毒性最小有作用剂量表示,亦可用于表示一种药物的长期毒性。

QAU:质量保证部门,指负责保证安全性研究机构的各项研究工作符合本规定要求的机构。

SOP:标准操作规程,为得到准确的实验数据,要求正确而且统一的操作,对所有实验操作应以SOP为标准,是GLP中最重要的工作软件。

一. 名词解释近似致死量:是指介于最小致死量和最大非致死量之间的剂量SPF动物:是指无特定病原体动物,指机体内无特殊的微生物和寄生虫存在的实验动物。

移码突变:指DNA 多核苷酸链上碱基序列丢失一个或几个碱基,或插入一个或几个化合物分子,结果使突变位点以下的碱基序列发生变更,以致使三联密码转录和翻译时,发生较多遗传信息改变的基因突变类型。

转换型突变:是指DNA多核苷酸链上的碱基中,嘌呤互相取代或嘧啶互相取代所引起的基因突变。

第一章绪论▲:简答1、危险度分析和管理的一门学科。

2、替代法〔alternatives〕又称3“3R〞法:1〕优化〔refinement〕试验方法和技术,2〕减少〔reduction〕受试动物的数量和痛苦,3〕取代〔replacement〕整体动物试验的方法。

3、目前常用的化学物质有:6~7万种。

第二章毒理学根本概念1物学作用的一些化学物质,又称为“外源生物活性物质〞。

外来化合物并非人体的组成成分,也非人体所需的营养物质,而且也不是维持机体正常生理功能和生命所必需的物质,但它们可由外界环境通过一定的环节和途径与机体接触并进入机体,在机体内呈现一定的生物学作用。

2:化学物引起有害作用的固有的能力,称为该物质的毒性。

内在、不变的性质,取决于该物质的化学构造。

〔物质的内在能力没方法改变〕〔可以人为改变〕能,引起暂时性或永久性的病理改变,甚至危及生命的化学物质。

〔即在较低剂量下可导致机体损伤的物质〕3激的反响能力。

素影响的易感性不增高的反响能力。

〔P16,略微改动〕4、▲毒效应谱(spectrum of toxic effects):指机体接触外源化学物后,取决于外源化学物的性质和剂量,可引起多种变化,可以表现为:①机体对外源化学物的负荷增加②意义不明的生理和生化改变③亚临床改变④临床中毒⑤甚至死亡。

5、速发性毒作用(immediate effect) :是指某些外源化学物在一次暴露后的短时间内所引起的即刻毒作用。

迟发性毒作用(delayed effect):是指在一次或屡次接触某种外源化学物后,经一定时间间隔才出现的毒性作用。

局部毒性作用(local effect):是指某些外源化学物在机体暴露部位直接造成的损害作用。

全身毒性作用(systemic effect):是指外源化学物被机体吸收并分布至靶器官或全身后所产生的损害作用。

可逆作用(reversible effect):是指停顿暴露外源化学物后可逐渐消失的毒作用。

药物毒理学复习题一、名词解释药物毒理学:一门研究药物对机体有害作用及其规律的学科。

主要包括新药临床前安全性评价、临床试验以及临床合理用药。

LD50半数致死量,即能够引起50%试验动物死亡的药物浓度或者剂量。

ED50(median effective dose)半数有效量,即能使50%动物治疗有效的的药物浓度。

治疗指数(therapeutic index)TI=LD50/ED50.半数致死量与半数有效量的比值。

通常TI大的药物比TI值小的药物更安全。

安全范围(margin of safety)ED95~LD5或者ED99~LD1之间的距离。

该值越大越好毒物:(toxicant):通常是指人工制造的有毒物质,广义上可涉及合成或者生物类药物。

毒素(toxin):一般是指天然存在的毒性物质,如蛇毒、箭蛙毒、砒霜等。

靶部位(target site):机体吸收药物后,被药物造成损害的部位。

量反应(graded response)毒性效应强弱和呈连续性增减的量变的反应。

质反应(all-or-none response)毒性效应只能用全或无、阴性或阳性表示的反应。

变态反应(allergic reaction)是一类免疫反应。

非肽类药物作为半抗原与机体蛋白结合后,经敏感化过程而发生的反应,也称为过敏反应。

常见于过敏体质的病人。

特异质反应(idiosyncrasy)药理遗传异常,对某些药物反应异于常人。

通常反应严重程度与剂量成比例,药理拮抗药解救可能有效。

但其不是免疫异常反应,因此没有预先致敏过程。

毒性反应(toxic reaction)在剂量过大或者药物在体内蓄积过多时,对用药者靶组织(器官)发生的危害反应。

迟发性毒性作用(delayed toxicity)毒性作用在给药很久以后才出现。

如母亲为了防止流产服用了己烯雌酚,胎儿在子宫内接触到了药物,女婴可能在20~30年后患阴道癌。

不可逆性毒性效应(irreversible toxic effects)药物毒性作用一旦出现变不可逆转的现象。

一、名词解释1、毒理学(toxicology)一门研究在特定情况下,机体接触化学、生物或物理物质后呈现有害作用(毒性)的科学。

2、药物毒理学(drug toxicology)一门研究药物对机体有害作用及其规律的科学。

主要研究人类在应用药物防病治病过程中,药物不可避免的导致机体局部或全身病理学改变,甚至引起不可逆损伤或致死作用,同时也研究药物对机体有害作用的发生和发展规律与转归,毒理机制及其危险因素,因此也包括对新药上市前的安全性评价和危险性评估。

3、毒性(toxicity)指物质对机体产生的任何有毒有害作用。

4、毒物(toxicant)通常指人工制造的毒性物质。

5、毒素(toxin)一般指天然存在的毒性物质。

6、量反应(Granded response)药物的毒性效应的强弱与剂量在一定范围内呈连续增减的量变。

7、质反应(quantal response)药物的毒性效应只能用全或无,阴性或阳性等表示。

8、半数致死量(median lethal dose LD50)能引起50%的动物或实验标本死亡的浓度或剂量。

9、安全范围(margin safety)指药物的最小有效量与最小中毒量之间的范围,表示药物的安全性。

用ED95~LD5或ED99~LD1的距离来表示,该值越大越安全。

10、药物不良反应(adverse drug reaction,ADR)在符合适应症且在常用剂量下,出现不符合药用目的的并未病人带来痛苦或不适的有害反应。

包括副反应,毒性反应(含特殊毒性),后遗效应,停药反应,变态反应,特异质反应等。

11、毒物代谢动力学(toxicokinetices,TK)指运用药物代谢动力学的原理和方法,定量的研究在毒性剂量下药物在动物体内的吸收,分布,代谢,排泄的过程和特点,进而探讨药物毒性的发生和发展规律的一门科学。

12、零级动力学(zero order kinetics)指血中药物按恒定速率(单位时间消除药量)进行消除,消除速率和血药浓度高低无关。